云南东川群碎屑锆石年代学和元素地球化学及其地质意义

2021-05-25肖剑赵志丹祝新友张雄曾瑞垠张敏

肖剑 赵志丹 祝新友 张雄 曾瑞垠,4 张敏

1. 中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室,中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 1000832. 北京矿产地质研究院,北京 1000123. 江西有色地质矿产勘查研究院,南昌 3300014. 昆明理工大学国土资源学院,昆明 6500931.

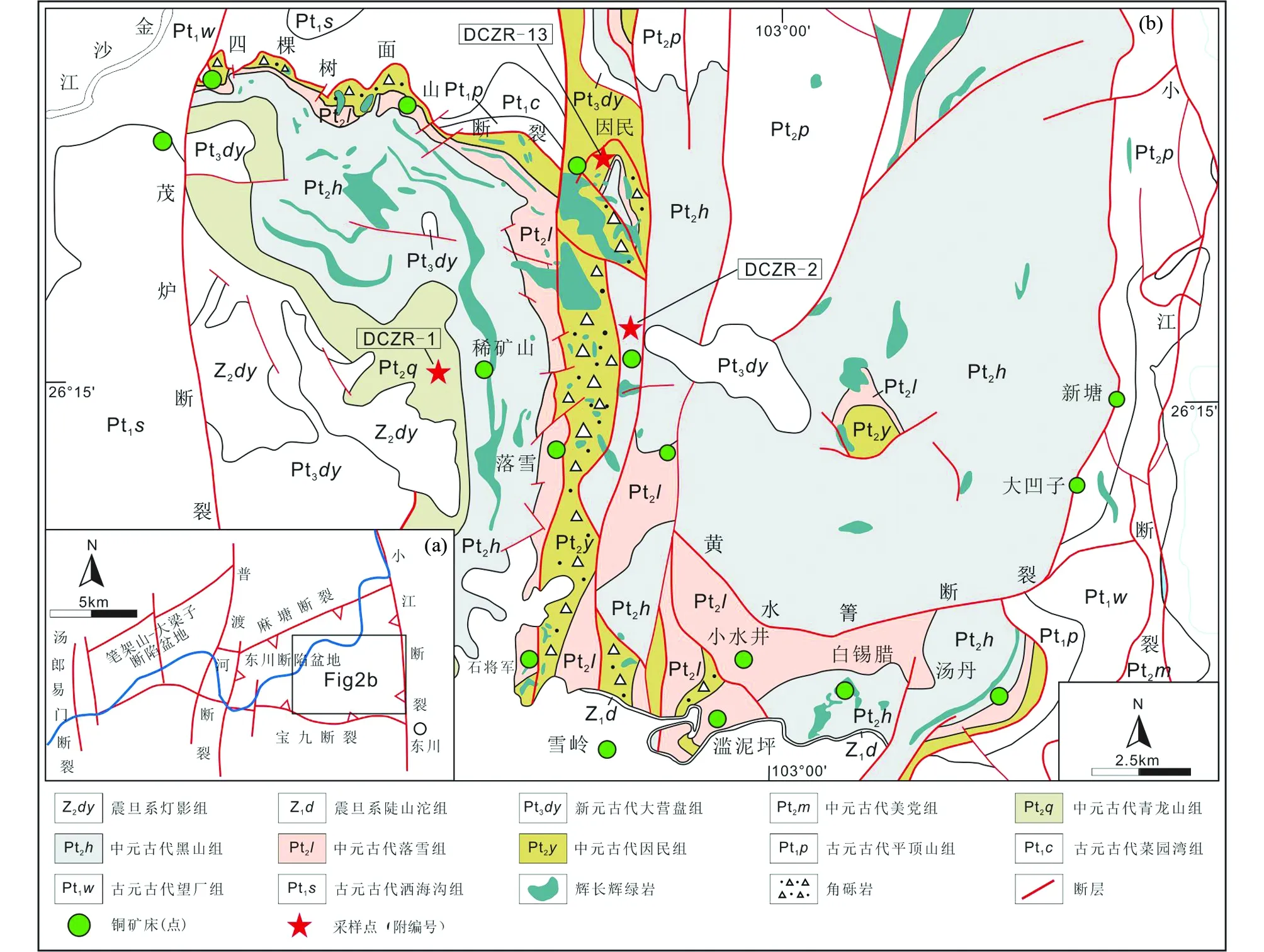

图1 研究区区域地质简图(据Zhao et al., 2010;耿元生等, 2017)Fig.1 Simplified tectonic map of Dongchuan area (modified after Zhao et al.,2010; Geng et al., 2017)

锆石同位素年代学和同位素地球化学联合研究被广泛应用于揭示锆石(岩石)类型、判别母岩形成构造环境(Belousovaetal., 2002;赵志丹等, 2018; 邢莉圆等,2020)。其中,花岗岩锆石微量元素成分变化规律可用于判别花岗岩的四种成因类型(I-,S-,A-,M-,Wangetal.,2012); 喷发到地表的火山岩在上升过程中捕获的大量地壳锆石纪录了区域上多期岩浆作用及其性质(Liuetal., 2014); 不同时代沉积岩的碎屑锆石是沉积盆地碎屑物质源区信息的载体,可以用于恢复沉积物组成、源区岩石性质,推断沉积环境和构造背景,进而为分析古陆块属性、来源和重建陆块之间的古地理和古构造格局提供证据(Weietal., 2020),如,Zhuetal. (2011)对青藏高原主要构造块体的沉积岩进行锆石定年和系统示踪,揭示出拉萨地块是从南半球与澳大利亚一体的东冈瓦纳陆块裂解后向北漂移的地体。

图2 东川地区地质图(据成都地质调查中心,2011(1)成都地质调查中心. 2011. 1:5万因民幅矿产远景调查说明书)

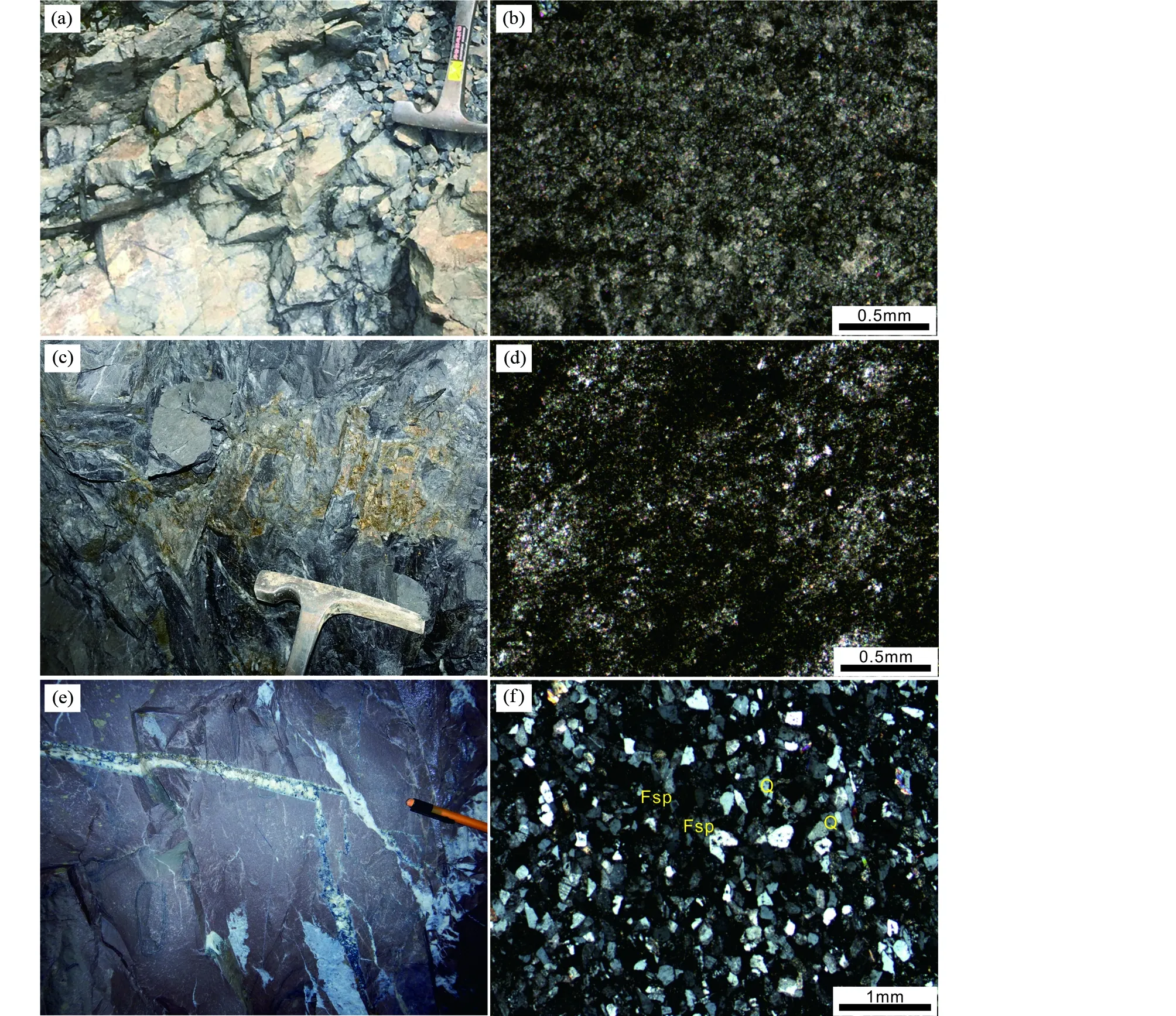

图3 东川群因民组、黑山组和青龙山组样品野外和镜下照片青龙山组泥砂质白云岩露头(a)和正交偏光镜下特征(b);黑山组碳质板岩露头(c)和正交偏光镜下特征(d);因民组白云质砂岩露头(e)和正交偏光镜下特征(f). Fsp-长石;Q-石英Fig.3 Outcrops and microscopic images of Yinmin, Heishan, and Qinglongshan formations of Dongchuan GroupOutcrop (a) and micrograph (b) of argillaceous-sandy dolomite of Qinglongshan Formation; outcrop (c) and micrograph (d) of carbonaceous slate of Heishan Formation; outcrop (e) and micrograph (f) of dolomite sandstone of Yinmin Formation. Fsp-feldspar; Q-quartz

东川式铜矿是我国重要铜矿床类型之一,属于沉积岩型容矿铜矿床(Sediment-hosted Stratiform Copper,简称SSC),矿床主要赋矿围岩是古-中元古界东川群沉积地层。东川群由因民组、落雪组、黑山组和青龙山组构成,主要出露在云南东川、武定、易门和元江地区(图1)。前人对东川式铜矿和东川群的研究已经取得了丰富成果(华仁民, 1990, 1993; 陈好寿等, 1992; 龚琳等, 1996; 叶霖, 2004; 耿元生等, 2007; Zhaoetal., 2010, 2012, 2013; 尹福光等, 2011a, b; 朱华平等, 2011b; 高辉等, 2012;方维萱, 2014; 王生伟等, 2016)。就东川群各组的沉积时代而言,前人分别获得了因民组凝灰岩锆石年龄(1742Ma)、落雪组白云岩Pb-Pb等时线年龄(1716~1718Ma)、黑山组凝灰岩锆石年龄(1500~1504Ma)(常向阳等, 1997; 吴健民等, 1998; 孙志明等, 2009; Zhaoetal., 2010; 李怀坤等, 2013),而东川群顶部青龙山组沉积时限尚无报道。此外,东川群的沉积物源在矿床形成过程中起到关键作用(Hitzmanetal., 2005; 高辉等, 2012; 刘玄等, 2015),但前人对东川群沉积物源区和沉积环境的研究依然缺乏。

本文针对东川铜矿的上述问题,采集了矿区的因民组、黑山组及矿区外的青龙山组沉积岩样品,进行了碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb定年和原位微量元素分析,试图限定东川群顶部青龙山组的沉积时代,由此约束东川群沉积物质来源和沉积构造环境,为揭示矿床沉积地层的性质提供证据。

1 地质背景

东川地区距离云南省昆明市北约150km,大地构造位置处于扬子板块西南缘(图1c),即康滇地区。 扬子板块西南缘

未见太古代基底岩石露头,主要出露地层为汤丹群、河口群、大红山群、东川群、康定群、苴林群、昆阳群、会理群(图1a)。近南北走向的河口-大红山断裂、绿汁江断裂带、汤郎-易门断裂、小江断裂将古、中元古代的地层错断为不连续的区块(图1a)。汤丹群形成于古元古代中期,可能为早期哥伦比亚超级大陆的一部分(朱华平等, 2011b; 周邦国等, 2012)。古元古代末期扬子板块西南缘处于裂谷环境,其形成与同期全球性哥伦比亚超级大陆的裂解同步(王生伟等, 2013; 郭阳等, 2014; 王伟等, 2019),东川地区正处于该裂谷环境中,为东川凹陷,其内沉积形成了东川群(庞维华等, 2015)。

东川凹陷盆地内基底地层为古元古界汤丹群、古-中元古界东川群。其中汤丹群自下而上洒海沟组、望厂组、菜园湾组以及平顶山组组成。东川群自下向上划分的四个组为因民组、落雪组、黑山组和青龙山组(图1b),其中,因民组下部主要为角砾岩、紫红色砂岩、含砾砂岩,上部主要为粉砂质、钙质板岩,钙质、泥质、白云质粉砂岩等;落雪组主要为灰色、灰白色、肉红色白云岩、砂质白云岩;黑山组为一套黑色碳质板岩夹灰绿色、灰色粘土质板岩,沿层含立方体黄铁矿散点及草莓状黄铁矿细层,具水平层理;青龙山组主要为青灰、浅灰至深灰色中厚层至块状泥沙质白云岩、泥质灰岩。

东川凹陷的范围受限于其周缘同生断层,东至小江断裂,西至普渡河断裂,北抵麻塘断裂,南到宝九断裂(图2a)。东川群在裂谷发展初始阶段开始沉积因民组(龚琳等, 1996),形成代表氧化环境下沉积的紫红色岩石(华仁民, 1990);在裂谷断裂坳陷阶段沉积了落雪组、黑山组和青龙山组。落雪组主要为海相碳酸盐岩(杜远生和韩欣,1999;尹福光等,2011;龚琳等,1996),属于潮坪、潮间带沉积,为浅海环境,表现了由氧化环境到还原环境的渐变过程。黑山组以黑色碳质板岩为主,原岩应属海湾滞流还原环境(龚琳等, 1996);最上部的青龙山组属下一个海侵系列的海相碳酸盐岩(解德勇, 1993),但形成于浅海陆棚环境(梁玉左等, 1982)。

2 样品和分析方法

样品采自东川因民矿区及其西部的舍块地区(图2b、图3)。其中,青龙山组样品(DCZR-1)采自因民矿区西部舍块段公路旁(26.2459°N、102.9225°E),三风口以南;黑山组样品(DCZR-2)采自包子铺以西036县道旁(26.2478°N、102.9795°E);因民组样品(DCZR-13)采自因民矿区2472中段的巷道之中。

锆石制靶及照相在北京中科矿研检测技术有限公司完成,首先将挑选的锆石置于环氧树脂内,对其进行抛光清洗,露出锆石表面,制成靶样。锆石U-Pb定年和微量元素测试工作均在中国地质大学(北京)矿物激光微区分析实验室完成。激光剥蚀系统使用NewWave 193UC型ArF准分子激光器,电感耦合等离子质谱(ICP-MS)为Angilent 7900。实验过程中采用NIST 610作为元素含量外标,锆石91500 (Wiedenbecketal., 2004)作为U-Pb同位素比值外标,锆石GJ-1 (Jacksonetal., 2004)和Plesovice (Slámaetal., 2008)作为未知样品的数据质量监控标来进行分析。数据处理采用ICPMSDataCal 软件(Liuetal., 2008, 2010a, b; Huetal., 2012),同位素比值及年龄误差均为1σ。

3 结果

3.1 碎屑锆石特征

3个样品CL图像(图4)显示,采自东川群三个组的沉积岩样品的锆石粒径略有差异:青龙山组泥砂质白云岩的锆石粒径为40~160μm,黑山组碳质板岩的锆石粒径为30~70μm,因民组紫红色砂岩的锆石粒径为35~140μm。三个组的碎屑锆石内部结构多样,有些存在清晰的震荡环带、板状和扇状环带,个别具有增生边(图4)。碎屑锆石多呈次圆状到次棱角状,表明原岩的碎屑物质搬运距离短,应为近源沉积。

3.2 碎屑锆石的U-Pb年龄

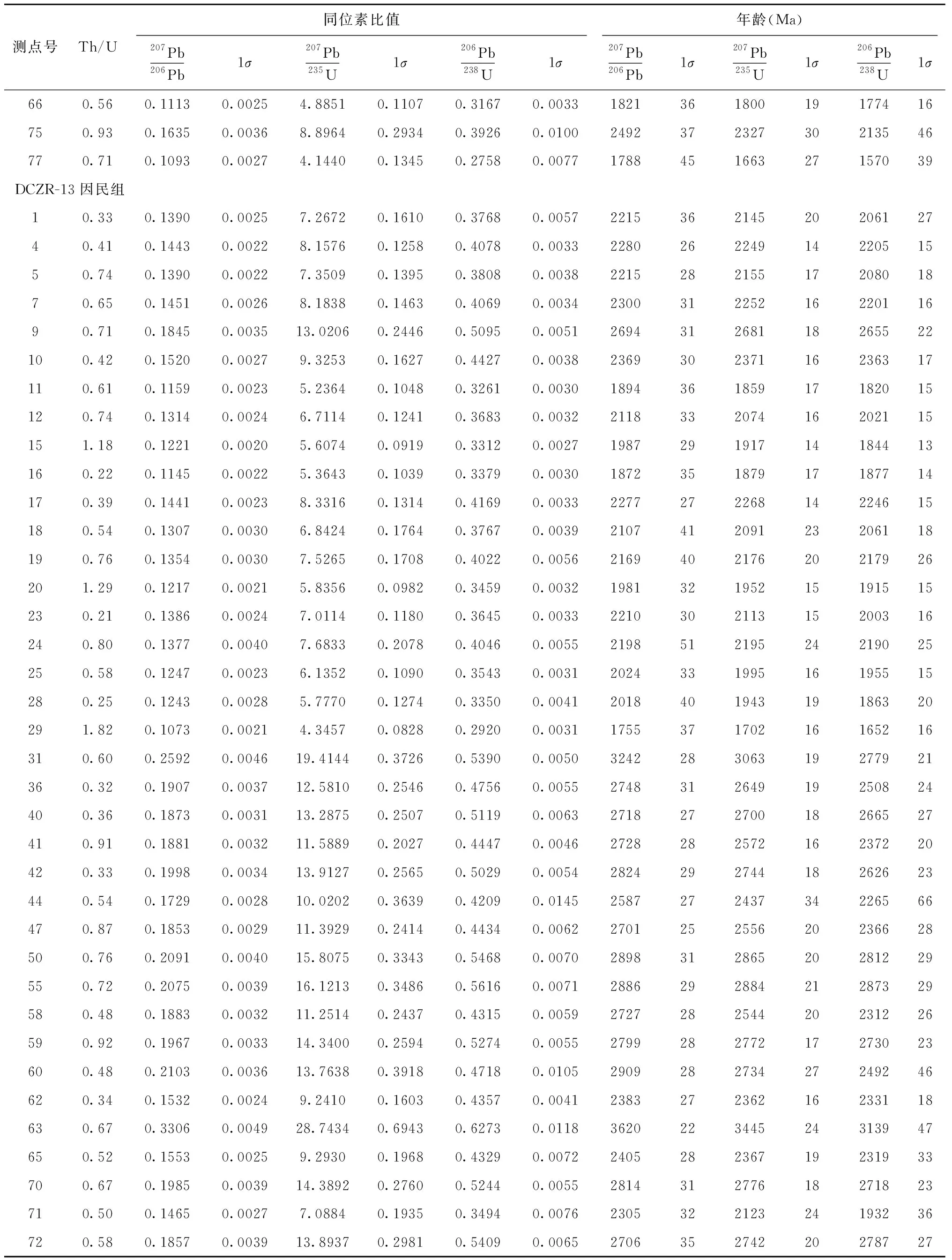

对于年龄<1000Ma的锆石,采用206Pb/238U年龄;而年龄>1000Ma采用207Pb/206Pb年龄(Sircombe, 1999),年龄数据见表1。谐和度>90%的数据在U-Pb谐和图上,大部分落在谐和线上或靠近谐和线(图5),部分数据点稍偏离谐和线,反映部分锆石可能存在一定程度的Pb丢失。

青龙山组测试了56颗锆石,27颗年龄谐和度大于90%的锆石参与年龄计算。27颗锆石谐和年龄为1224~1726Ma;主要集中于1224~1591Ma之间,峰值年龄为1513Ma,共26颗锆石(占96%);另外1颗锆石年龄为1726Ma。因为东川群上部青龙山组目前缺乏年龄限制,本文青龙山组所获得的最年轻碎屑锆石年龄为1224Ma,可作为是青龙山组最大沉积年龄。

黑山组测试了56颗锆石,16颗年龄谐和度大于90%的锆石参与年龄计算。16颗锆石的谐和年龄在452~2492Ma;主要集中在1766~2492Ma之间,共15颗(占83%),主要呈现2个峰值(1818Ma和2480Ma)。另外1个锆石的谐和年龄为1539Ma,属于岩浆锆石年龄,可以代表黑山组最大沉积年龄,与孙志明等(2009)获得黑山组中凝灰岩锆石年龄1503±17Ma接近。

图5 东川群碎屑锆石U-Pb谐和图和U-Pb年龄分布直方图Fig.5 Concordia diagrams for U-Pb data and spectrum of U-Pb ages of the detrital zircons from the Dongchuan Group

因民组测试了72颗锆石,37颗谐和度大于90%的锆石年龄参与统计。37颗锆石的谐和年龄为1755~3620Ma,主要集中在3个范围:第1个范围介于1755~2405Ma之间,共21颗,峰值为2211Ma;第2个范围介于2587~2799Ma之间,共9颗,峰值为2720Ma;第3个范围介于2814~3620Ma之间,共7颗。刘伟(2019)在因民组获得的碎屑锆石年龄具有三个峰值,分别为~2.7Ga、~2.28Ga、~1.86Ga,与本文的峰值基本一致。因民组中最年轻锆石年龄为1755Ma,与Zhaoetal.(2010)在因民组获得1742±13Ma年龄非常接近。第三组的年龄分布在中-早太古宙。

3.3 碎屑锆石的微量元素

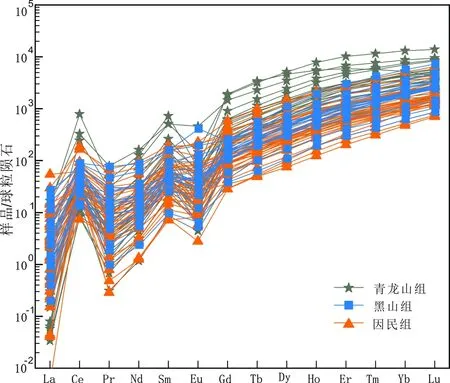

东川群样品的稀土元素成分来自成分均一且谐和度≥90%的锆石,分析结果见表2,球粒陨石标准化稀土元素配分图见图6。总体看,三个组的碎屑锆石绝大多数具有富集重稀土元素的特征,三个组总体上正Ce异常明显(Ce/Ce*=1.5~196)、负Eu异常清晰(Eu/Eu*=0.04~0.51)。碎屑锆石的稀土总量对比看,青龙山组总量最高,黑山组和因民组总量接近。

表1 东川群碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb定年结果

续表1

表2 东川群碎屑锆石LA-ICP-MS原位稀土元素分析结果(×10-6)

续表2

图6 东川群碎屑锆石球粒陨石标准化稀土元素配分图(标准化数值据Sun and McDonough, 1989)Fig.6 Chondrite-nomarlized REE patterns for the analyzed detrital zircons from the Dongchuan Group (normalization values after Sun and McDonough, 1989)

4 讨论

4.1 东川群沉积物来源和沉积环境

东川群碎屑锆石除极小部分外,大多数锆石呈现相似的重稀土元素富集,明显负Eu异常和正Ce异常的球粒陨石标准化配分模式(图6)。Th/U比值大多数在0.3以上,表明锆石都属于岩浆成因(Hoskin and Ireland, 2000; Hoskin and Schaltegger, 2003;赵志丹等,2018)。部分锆石颗粒边缘发育变质增生边。

在Y-U、 Y-Ce/Ce*、 Y-Yb/Sm图解(图7a-c)中,东川群碎屑锆石大部分数据点落入花岗岩类区,部分落入基性岩和花岗岩重叠区(Y-U、Y-Yb/Sm),暗示这些碎屑锆石可能主要来自于花岗岩类。在Th-Pb图解中东川群碎屑锆石大部分落入S型花岗岩区域内(图7d),说明这些锆石主要来自陆壳花岗岩质岩石中的S型花岗岩。东川群锆石颗粒圆度普遍较低,多为次棱角状和棱角状,代表源区搬运到沉积盆地的距离较近。因民组中的碎屑锆石的年龄多集中在早元古代-晚太古代,暗示研究区代表的扬子板块西南缘早元古代-晚太古代存在近源出露的花岗岩类岩石。

扬子板块西南缘东川地区东川群获得的碎屑锆石U-Pb年龄范围从中元古代至古太古代(1224~3620Ma),主要的峰值有~1.5Ga、~1.8Ga、~2.2Ga、~2.5Ga、~2.7Ga。目前已报道扬子西南缘基底地层汤丹群最古老的沉积年龄为洒海沟组熔结凝灰岩(2285Ma)(朱华平等, 2011a),并且扬子西南缘没有太古代基底岩石出现,由此可见,扬子板块西南缘的康滇地区存在潜在的沉积物源区。本文东川群锆石揭示的大量S型花岗岩源区,表明扬子板块西南缘存在较早的酸性成分的大陆地壳。

从东川凹陷盆地发育历史看,裂谷发展早期,在氧化环境下因民组主要为紫灰色碎屑岩(华仁民, 1990;龚琳等, 1996)之后,落雪组主要为浅海环境的碳酸盐岩(龚琳等,1996),黑山组主要为海湾滞流还原环境的泥质岩类(龚琳等, 1996),最上部青龙山组为海侵的陆棚环境海相碳酸盐岩(梁玉左等, 1982;解德勇, 1993)。因此东川群应为毗邻大陆的浅海相环境沉积的产物,毗邻的大陆可能为发育典型壳源岩浆作用(S型花岗岩)古老造山带。

4.2 东川群碎屑锆石来源对扬子地台西南缘构造格局的启示

扬子板块西南缘岩浆活动集中在2.3Ga和1.8~1.0Ga两期。2.3Ga的凝灰岩主要夹于汤丹群望厂组、洒海沟组中(朱华平等, 2011a; 周邦国等, 2012);1.8~1.0Ga是康滇地区岩浆活动区间,尤其是集中在1.75~1.65Ga(Zhaoetal., 2010; 关俊雷等, 2011; 周家云等, 2011; 朱华平等, 2011a; 耿元生等, 2012; 周邦国等, 2012; 王冬兵等, 2013;王子正等, 2013;王生伟等, 2014;刘伟, 2019);1.0Ga的中酸性岩类分布在麻塘断裂南西侧(王生伟等, 2013)以及北侧的会理群天宝山组中(耿元生等, 2007; 尹福光等, 2012)。康滇地区1.8~1.5Ga的岩浆岩可能为东川群~1.8Ga、~1.5Ga的锆石源区。但东川群的碎屑锆石年龄大多数都早于1.8Ga(表1),且出现2.2Ga、2.5Ga、2.7Ga三个新太古代到古元古代岩浆作用峰值,它们的物源区来自哪里呢?

图7 东川群碎屑锆石的微量元素岩性判别图解(底图据Belousova et al.,2002;Wang et al.,2012)花岗岩类细分:1-正长岩;2-浅色花岗岩;3-花岗岩闪、长岩和英云闪长岩Fig.7 Detrital zircons lithological discrimination diagrams of trace elements from Dongchuan Group(base map after Belousova et al., 2002; Wang et al., 2012)

图8 华南前寒武纪(>1.9Ga)岩石分布图(据邓奇等, 2017修改)Fig.8 Geological map showing the distribution of Precambian rocks (>1.9 Ga) in South China (modified after Deng et al., 2017)

图9 扬子板块在Columbia超大陆中的重建模式图(据王伟等, 2019)Fig.9 A model for reconstructing the Yangtze Block in the Columbia supercontinent (after Wang et al., 2019)

扬子板块太古宙-古元古代基底岩石主要分布在扬子板块北部和西部边缘的有限地区,包括崆岭杂岩、黄土岭麻粒岩、鱼洞子杂岩、陡岭杂岩和后河杂岩(图8)。鱼洞子杂岩主要由变质地层(鱼洞子岩群)和规模不等的花岗质变质侵入体(花岗片麻岩)组成,年龄集中于2.45~2.8Ga(秦克令等, 1992; 张宗清等, 2001; 张欣等, 2010; 王洪亮等, 2011; Huietal., 2017; Zhouetal., 2018)。后河杂岩主要由TTG质混合片麻岩组成,年龄为~2.5Ga(凌文黎等, 1997;吴建民等, 1998)。鱼洞子杂岩和后河杂岩可能为东川群提供了~2.5Ga、~2.7Ga的锆石物源区。扬子板块西南缘南部的越南西北部古元古代岩浆岩可作为扬子板块毗邻的主要地质记录(Wangetal., 2016),其中Phan Si Pan 地区花岗质片麻岩的原岩岩浆侵位于 2280~2190Ma(Wangetal., 2016)、撮科二长花岗岩侵位于~2360Ma。越南西北部Phan Si Pan地区的花岗岩质片麻岩可能为东川群提供了~2.2Ga的锆石。但是考虑到东川群锆石绝大多数来自于近距离搬运的物源,上述早期岩群都不可能供给沉积物。最可能的情形是在康滇地区存在2.2~2.7Ga的早期岩浆作用,或者目前地表尚未发现,或者已经被剥蚀殆尽。

扬子板块作为哥伦比亚超大陆的组成部分(周邦国等, 2012; 王生伟等, 2013; 刘伟, 2019; 王伟等, 2019)。扬子板块在古元古代中期(2.4~2.3Ga)增生拼贴到劳伦的Rae克拉通(王伟等, 2019),而2.1~1.8Ga的碰撞造山带几乎分布在哥伦比亚超大陆所有陆块内部(图9,Zhaoetal., 2002),该时期在扬子板块西北和西南部存在着两条巨大的碰撞造山带。因此,哥伦比亚超大陆的古元古代碰撞造山带可能为东川群提供了重要的沉积物质。

4.3 东川群Cu来源

Metcalfeetal.(1994)阐述过陆相红盆沉积物中Cu的富集过程,认为Cu主要来自于结晶岩风化形成的初始不稳定矿物,如黑云母(Cu含量227×10-6)、辉石(Cu含量130×10-6)和角闪石(Cu含量81×10-6)等。中非铜矿带金属很可能来源于前Katanga期陆相岩石风化后形成的沉积物,特别是古元古代低品位斑岩型铜矿床,如Bangweulu地块的斑岩型铜矿或者包括津巴布韦克拉通的太古代Cu-Co-Ni矿床或矿点(Cailteuxetal., 2005)。因此先期存在的Cu矿床和富集Cu元素的源区应为东川群成矿的必要条件。

研究区东川群地层形成于陆相红盆到大陆边缘滨海和浅海沉积环境,前文论及其碎屑锆石的源岩可能为哥伦比亚超大陆碰撞造山带产出的S型花岗岩。矿床学理论表明,与S型花岗岩有关的主要是碰撞造山带的W、Sn、Mo等矿床(翟裕生等,2011),而Cu矿床则主要产于与洋陆汇聚有关的大陆弧岩浆-成矿作用、或者产于大陆碰撞造山带内先期大陆岩浆弧Cu元素再循环进入碰撞后斑岩型岩浆-成矿作用。汇聚阶段大陆岩浆弧形成的典型Cu矿床的实例,可见于青藏高原冈底斯带碰撞后斑岩型Cu矿床(侯增谦等, 2012; Yangetal., 2016; 王瑞等,2020)。因此,东川群含矿地层物源区应具有成分二元结构,地层碎屑物质主体为研究区毗邻的造山带典型陆壳再循环的S型花岗岩,而其成矿作用的金属Cu应来自于先期存在Cu矿床或者富集Cu的具有岩浆弧新生地壳特征的岩石。

5 结论

(1)云南东川群的青龙山组、黑山组、因民组碎屑锆石显示了5个年龄峰值为~2.7Ga、~2.5Ga、~2.2Ga、~1.8Ga、~1.5Ga;青龙山组最小的碎屑锆石年龄为~1220Ma,可作为青龙山组最大沉积年龄。

(2)东川群3个组的碎屑锆石呈重稀土元素富集、负Eu异常和正Ce异常的岩浆锆石特征,锆石成分应属于S型花岗岩。

(3)东川群含矿地层碎屑物主体为毗邻的造山带S型花岗岩,成矿金属Cu应为先期存在的Cu矿床或者富Cu岩浆弧岩石。

致谢本文的野外工作受到云南金沙矿业股份有限公司和矿山技术人员的支持;苗壮、武精凯、齐宁远、唐演、邱磊在锆石U-Pb定年测试及数据处理过程中提供了帮助;李小伟和夏瑛详细审阅并提出了宝贵意见;在此一并致以谢忱。