冻融循环作用下富平黄土微观结构几何类型变化研究

2021-05-24付翔宇杨成松恽晴飞

付翔宇, 张 泽, 杨成松, 恽晴飞, 明 姣

(1.兰州大学土木工程与力学学院,甘肃 兰州 730000; 2.中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室,甘肃 兰州 730000; 3.东北林业大学寒区科学与工程研究院/土木工程学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

0 引言

寒区工程发生失稳破坏主要的因素之一便是冻融循环作用,当寒区工程的土体经历反复多次的冻融循环后,其工程性质将会受到很大影响,最终可能导致工程发生失稳破坏,因此冻融作用便成为冻土力学与工程中的重要研究内容之一[1]。冻融作用对寒区土体的工程性质的影响,是因为多次的冻融循环破坏了土体的原生结构[2],微观上表现为颗粒间的连结被破坏,土颗粒发生重新排列[3],土中的团聚体与大颗粒发生分裂作用,细小粉粒发生团聚作用,宏观上表现为土颗粒的不均匀系数发生变化,土体变得或疏松或更加密实[4]。因此土体宏观结构的改变与微观结构变化息息相关。研究黄土经历冻融作用后的微结构变化,有助于加深对黄土宏观变形机制的认识。

诸多学者认为从微观结构的角度解释宏观变化是可行的,土体也并不列外。因此电子显微镜于1959 年由Rosenqvist 等[5]首次应用于土体微观结构的研究,此次应用对土体微观结构的研究带来了很大的启发,极大加快了土体微观结构的研究进程。很快,电子显微镜也应用于研究冻融作用下土体微观结构的变化规律。Tovery 等[6]基于扫描电子显微镜对不同土体微观结构从定向及定量技术方面展开了研究[6]。近年来,许多中国学者也通过显微结构的研究揭示了土颗粒粒度的变化规律。张泽等[7]研究发现冰碛亚黏土在冻融循环作用下粒度成分变化的双向性规律,大颗粒发生分裂作用,黏粒发生团聚作用,从而颗粒变得更加均匀。后有研究发现,会有一个作用成为主要性因素[8],如原生矿物占主导地位时,更多发生分裂作用[9],次生矿物较多时主要发生团聚作用[10]。同时也有许多学者针对土颗粒微观结构的特殊性进行研究[11],高国瑞等[12]研究发现兰州黄土具有很强湿陷性的根本原因源自于其黄土的架空结构。张德华等[13]对潞城的黄土微观结构进行了研究,建立了微观结构与宏观力学的基本关系。如今研究针对于微观结构的分析,大都针对于某一特定冻融次数条件,对土体随冻融循环作用发生过程中的微观结构动态变化规律研究较少。

本文拟对冻融循环次数所造成土微结构的变化规律进行研究。采用富平黄土作为研究对象,将黄土试样进行冻融循环试验,次数最多达100次,并选出7 个特定循环次数的试样进行电镜扫描,对扫描后的微观图像从颗粒形态、连结形式与孔隙变化规律方面进行分析,并且将土体特定冻融循环次数下的颗粒间连结形式用几何模型的形式表示,先将其进行归类,再将颗粒形态、接触形式、孔隙特征与胶结状态全部归结于一种几何逻辑模型中,后按次数变化顺序,找出其间随冻融循环次数的增加几何模型的变化规律。使用图形的方式,清晰明确的展示出微结构的动态变化过程。

1 实验材料与实验方案设计

1.1 黄土

黄土是形成于干旱和半干旱环境中的松散堆积物,广泛分布于我国西北、华北和东北地区[14],但不同地区的黄土性质具有一定的差异性,其微观结构特征也各不相同[15]。富平位于黄土高原地区,其原生黄土属于典型的第四纪冰期干冷气候条件下的风尘堆积物[16],且处于寒区,黄土会经常经历一系列的冻融作用,因此选取富平黄土作为实验样本具有一定的代表性。本次实验采用的原状土样基本物理性质的相关数据见表1。

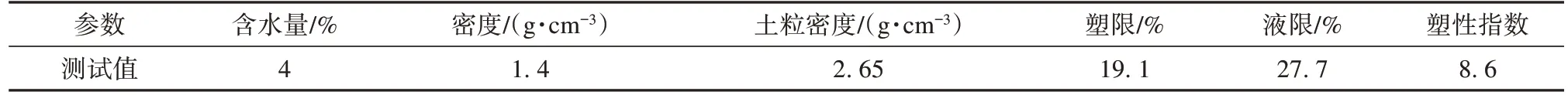

表1 原状土的基本物理指标Table 1 Basic physical indicators of undisturbed soil

1.2 冻融循环实验

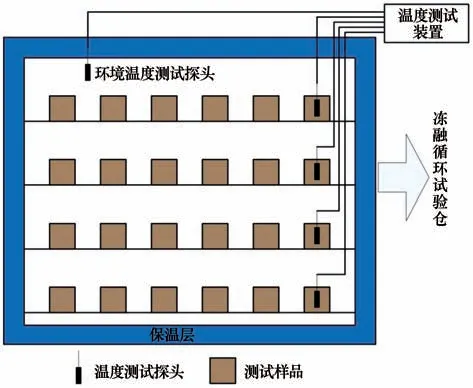

冻融循环实验于中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室完成。试样样品的制备依照《土工试验方法标准》(GB/T 50123—1999)的要求进行。将风干的原状土样碾压、过筛、喷水、密封和湿润制取土样,并采用压样法,将土样压实度均控制在0.95 左右。随后将样品置于真空箱,抽气1 h,进行抽真空饱和。最后将样品用保鲜膜与宽胶带密封,以保持其在实验进行过程中的含水率不变。所制样品如图1 所示。图1 所示均一试样土样依据不同冻融循环次数(4 次、6 次、8 次、10次、50次和100次)分为6组,每组至少制作3个平行样品可供对比,以消除偶然性[17]。

实验条件假定试样处于理想的温度条件下,即温度条件稳定。依照以往经验和工程实际将冻结温度设定为-20 ℃,融化温度设定为室温状态(17~20 ℃)。

图1 实验室制取的样品Fig.1 Laboratory prepared samples

为确定试样的冻融周期,将温度传感器(精确标定后精确度±0.01 ℃)预先埋设于试样内部,根据温度传感器精确地数据反馈,经过反复调试,将冻结和融化的时间确定为2 h。

1.3 SEM实验

本次实验对冻融循环土样结构进行分析时采用冻土工程国家重点实验室的Quanta FEG 450 分析电镜。实验前将试样切块,在室温下干燥,以避免在烘箱中干燥出现结构变化现象。根据以往经验,在500倍放大倍数下,可以很清晰的观察到黄土颗粒的形态和结构[18],故本次电镜照片选取500 倍放大倍数。

图2 土样冻融循环实验示意图Fig.2 Schematic diagram of soil sample freeze-thaw cycles experiment

图3 扫描电子显微镜Fig.3 Photo showing the scanning electron microscope

2 土体微观结构分析

对土体进行微观结构分析时,应着重按照以下几方面来进行:单元体形状、空间分布排列形式、土粒的表面特性、土粒间接触关系和孔隙特征[19]。其中最能够反映土粒间微观结构的是土颗粒的形态、孔隙特征和土粒间胶结状况。

2.1 冻融循环对颗粒形态的影响

黄土颗粒的形态一般包括三个方面:1)颗粒大小;2)颗粒形状;3)表面起伏。前人研究发现运用环境电子显微镜取得的电镜照片放大到500 倍时,能够清晰地观察到土体结构单元体的大小、形状以及表面特征。本文将之前获得的电镜扫描结果,取其中骨架颗粒细节清晰的部分来研究冻融循环对其颗粒形态的影响(图4)。同时提取参数圆形度R0来验证对微观照片的定量分析。

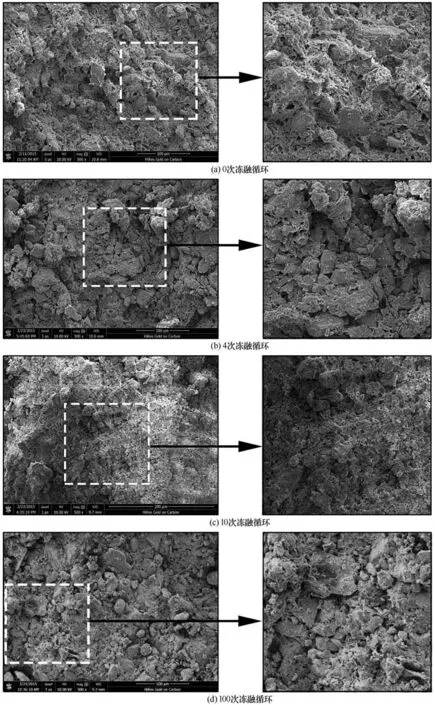

图4 实验室制取的样品Fig.4 Photos showing the changes in particle morphology under freeze-thaw cycles

如图4所示,当试样未经冻融时,骨架颗粒细节清晰,骨架颗粒与孔洞之间区分明显。颗粒大小不均匀,大颗粒与小颗粒粒度相差较大。骨架颗粒表面可见不规则断口,呈阶梯状分布,棱角分明。大颗粒表面上覆以粒状、板状的细粉粒。团粒表面可见黏胶微粒和细小孔隙,少量微粒于孔隙周围发育。当试样经过4 次冻融循环后,颗粒大小首先发生变化,由于较大级颗粒分裂作用,形成了大量的板状细粉粒,大颗粒数量减少,整个土体颗粒的粒度呈减小趋势,粒度成分向均一性发展。颗粒表面断口由于冻融作用,棱角不再分明,显得更为浑圆,这种现象是因为冻融循环作用,水分子由液态水变成固态冰,体积增大,使土颗粒之间产生挤压和摩擦所致。当冻融循环次数达到10次时,整体土粒的粒度进一步减小,形成大量微粒,这些微粒或附着于未分裂的较大粒径颗粒或填充于孔隙之间,大颗粒与小颗粒之间粒径差别越来越小,颗粒表面不规则断口少有棱角,颗粒形状以板状颗粒居多,原生粒状颗粒相较于之前数量减少。当冻融循环次数达到100 次,由于多次冻融循环导致的较大级颗粒分裂,因此形成大量的粒状或板状的细小微粒,这些细小微粒经过多次冻融循环发生胶结,形成团粒。因此出现大粒径的颗粒,并且板状的颗粒数量由于胶结的原因,土颗粒形状基本以粒状为主。

对图像采用大津法进行二值化处理,从中提取面积S、周长L及圆形度三个定量参数来描述颗粒形态[20]。周长和面积是描述区域大小最基本的特征,区域面积S用标记区的像素个数来表示,周长L用区域中相邻边缘点间距离之和来表示。用圆度R0来描述统计目标接近圆形的程度。其计算公式为:

式中:S为区域面积;L为区域周长;圆度R0数值越大,其区域越接近与圆形。

对二值化图像中灰度值为255 的像素数目(即颗粒部分)进行统计并计算,得出其圆度值R0的结果如图5所示。

图5 颗粒圆形度随冻融次数的变化Fig.5 The circularity of the particles changes with the number of freeze-thaw cycles

图5 表示了颗粒圆形度随冻融循环次数的变化规律,随冻融次数的增加,颗粒圆形度有先减小后增加的趋势。说明原状黄土颗粒团粒数量较多,且原状粒状颗粒磨圆度也较好,在冻融循环作用发生后,大颗粒发生分裂,形成具有棱角的小颗粒。而原状土中的团粒相较于分裂形成的有棱角的颗粒圆形度更好,且因冻融作用形成大量板状细粉粒与微粒,因此颗粒的形状更复杂,圆形度减小。之后随冻融次数的增加,形成的大量粒状或板状的细小微粒发生胶结再次形成团粒,圆形度增加。根据圆形度的变化规律,也印证了上述对图4 从感官层面的定性分析。

综上所述,当原状黄土经过反复的冻结和融化之后,黄土颗粒的形态逐渐发生改变。具体为以下三点:(1)原状黄土未经冻融时,颗粒大小分布不均匀,经过反复的冻结和融化后,土颗粒大小的分布逐渐朝着均一性方向发展。(2)原状黄土经过多次冻融循环,整体土颗粒平均粒径的变化趋势为先减小后增大。当冻融循环次数小于10次时,由于较大粒径的颗粒发生崩解破坏,形成较多微粒,此时土粒整体粒径逐渐减小。当冻融循环次数超过10 次以后,随着冻融次数的增加,试样中的细小微粒发生胶结,形成团粒,此时微粒数量减少,试样整体平均粒径再次增大。(3)土颗粒的形态随冻融循环次数的增加也逐渐发生改变。较大粒径的颗粒大量崩解,形成大量板状、片状的微粒,当冻融循环次数小于10次时,随着冻融次数的增加,板状、片状颗粒逐渐增加。当冻融循环次数超过10次时,微粒发生胶结,形成团粒,随着冻融次数的增加,片状、板状微粒数量减少,团粒增多。(4)颗粒圆形度随冻融次数的增加呈先减小后增加的趋势。

2.2 冻融循环对颗粒连结形式的影响

黄土骨架颗粒的连结形式对黄土体结构具有重要影响,黄土颗粒的连接处的断裂错动会造成黄土的湿陷和压缩变形[21]。因此黄土土体整体结构的强度与黄土颗粒连结点的牢固程度息息相关。黄土的连接形式一般分为两种:(1)点接触(黄土颗粒直接接触,接触面积小,颗粒之间除了包裹团粒的黏土膜、盐晶膜或碎屑表面的风化表皮外,只有极少的盐晶和黏胶微粒附在接触处);(2)面胶结(黄土颗粒之间的接触部分集聚相当一部分的黏土片或形成具有一定厚度的黏土膜,颗粒与颗粒之间接触面积较大)。点接触与面胶结在同一黄土试样中往往同时存在,不同比例的接触方式往往对土样的性质具有重要影响。

黄土经过反复的冻胀和融沉,破坏其原状土颗粒之间的连结,造成黄土颗粒的重新排列。本节对将黄土经过冻融循环后的典型微观图片中颗粒连结形式进行分析,研究不同冻融次数下,黄土颗粒连结形式的变化规律。

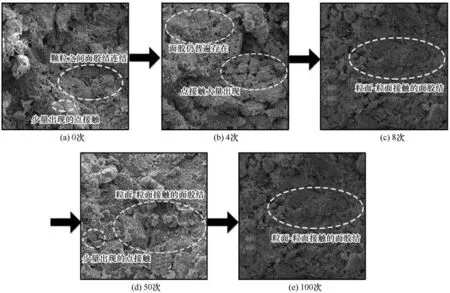

如图6所示,未冻融时,土样中颗粒连结多以相互面胶结为主,而冻融作用打破了土样中的平衡,砂粒级颗粒内部裂隙中的冰晶生长与颗粒间的冰对微粒的挤压作用改变了颗粒间的连结方式,重点体现在原始胶结被破坏。因此经过4 次冻融循环后,颗粒间开始大量出现点接触,不过由于原始胶结被破坏,面胶结开始减少,但依然存在。随着冻融循环进行到第8 个周期时,有部分粗颗粒开始分裂,并且经历反复冻融,部分水分迁移和冻胀反复挤压使得土样越来越疏松,原先颗粒间的胶结作用再次减少,颗粒与颗粒间靠摩擦作用使相互连结的点接触逐步增多。但随着冻融循环周期的逐步增加,较大粒径的颗粒分解作用在持续进行,因而形成大量的微粒,这些微粒随着冻融循环作用进行重新排列,并无序散落且充填于孔隙之后,发生胶结。这些现象持续积累,到冻融循环进行至50 次时,微观上已经表现为颗粒间面胶结状态增多,而点接触这一连结形式慢慢减少。随着冻融循环次数的增加与该作用的进一步加深,到第100次冻融循环时,颗粒间的连结形式几乎只以面胶结的形式出现。此时土样结构已经倾向稳定,相较于原状土已经发生了根本性变化。

图6 不同冻融循环次数下黄土颗粒连结方式变化过程Fig.6 Microscopic images showing the change process of loess particle connection under different freeze-thaw cycles(The number of freeze-thaw cycles in the figure is 0,4,8,50,100 times in order)

由实验结果可知:(1)在冻融循环初期,黄土颗粒从原状土以面胶结为主的连结形式,演变为以点接触为主的连结形式。(2)随冻融循环作用对土体影响进一步加深,其最终演变为几乎只出现面胶结的连结形式。

2.3 冻融循环对颗粒排列方式和孔隙的影响

黄土中存在着各种各样的孔隙,一般大孔隙、架空孔隙和粒间孔隙的形成与黄土骨架颗粒的不同排列方式有关。黄土骨架颗粒的排列方式一般分为三种:(1)架空排列(骨架颗粒松散堆积,颗粒与颗粒之间呈点状接触,接触面积较小,互相支撑形成较大的粒间孔隙,粒间孔隙的孔径一般大于构成该孔隙的颗粒孔径);(2)镶嵌排列(骨架颗粒在平面上排列成犬牙交错状,相互之间以面接触,接触面积相较于架空排列更大,一般形成比周围颗粒直径小的粒间缝隙);(3)分散分布(粗颗粒被细微颗粒和胶结物相互分割,互相之间不形成接触)。

除大孔隙、架空孔隙和粒间孔隙这些与颗粒排列形式有关的孔隙外,黄土中还存在着粒内(或凝块内)孔隙,这些孔隙的形成与骨架颗粒的排列方式无关,粒内孔隙的变形性质与该颗粒的刚度有关,对土体结构影响不大,故该篇文章不作讨论。

一般黄土中由架空排列形成的架空孔隙和镶嵌排列形成的粒间孔隙往往同时存在。

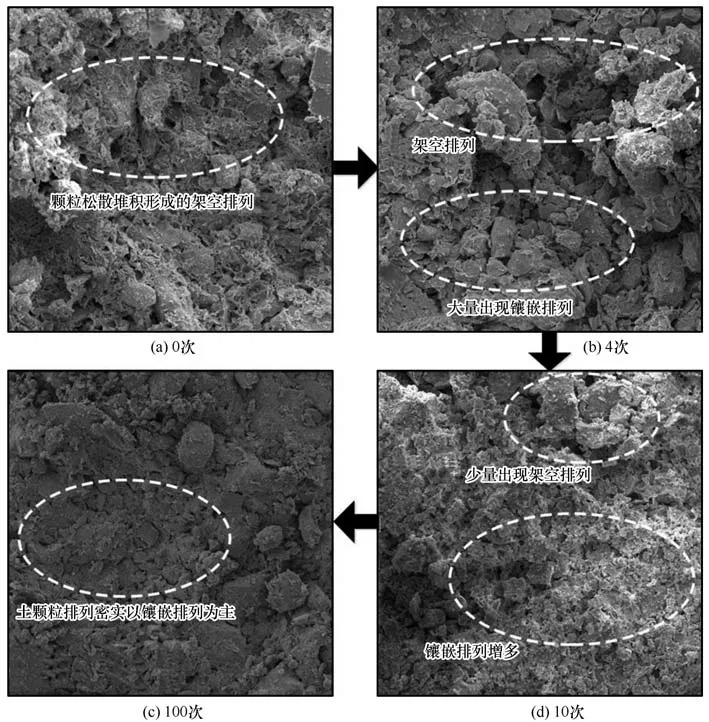

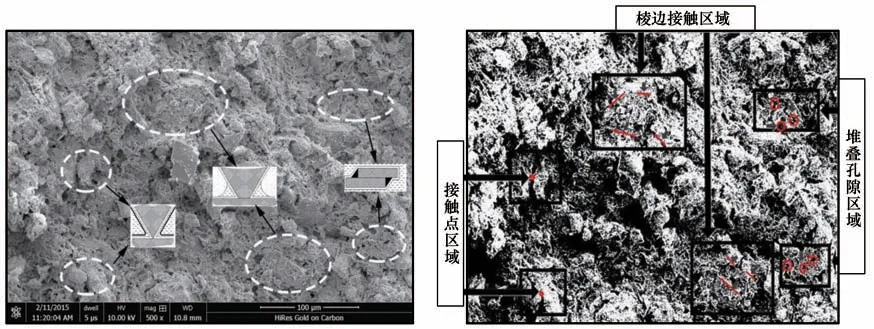

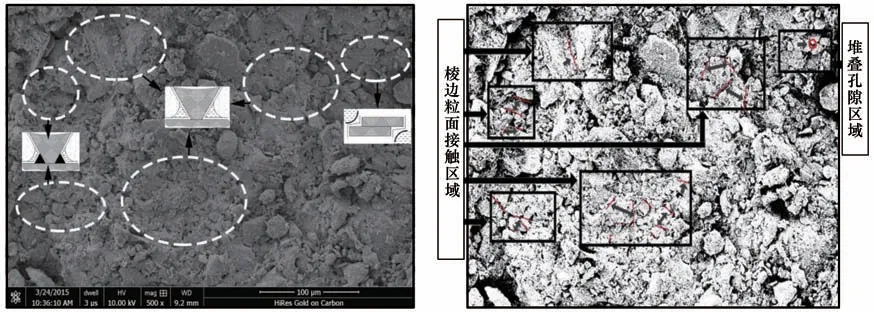

从图7 可以看出,原状黄土中存在大量的由颗粒松散堆积形成的架空排列,这样的排列方式导致原状黄土孔隙发育,遇水易湿陷。当经过4 次冻融循环后,土样中出现大量的镶嵌排列,同时,架空排列依然存在。经过10次冻融循环后,土样中架空排列迅速减少,而镶嵌排列急剧增多,此时架空孔隙少有出现,孔隙多表现为粒间小孔隙。试样经过100 次冻融循环后,土颗粒排列密实,颗粒之间的排列方式以镶嵌排列为主,几乎不出现架空排列,这种排列方式导致土体中颗粒排列紧密,只存在粒间孔隙,孔隙率较之前更低。造成这种现象的原因是冻融循环对黄土颗粒产生破坏作用,形成大量的小颗粒,土中颗粒的变化引起土骨架和组构的变化,从而导致土粒排列方式和孔隙的变化。

图7 不同冻融循环次数下黄土颗粒排列形式变化过程Fig.7 Change process of loess particle arrangement under different freeze-thaw cycles(The number of freeze-thaw cycles in the figure is 0,4,10,100 in order)

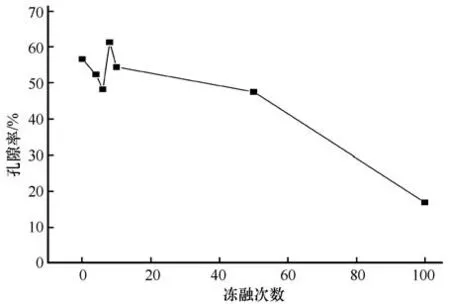

为从图像中定量分析黄土孔隙率的变化,我们对土体微观照片进行图像分割处理。电镜照片中,孔隙表现出来的色调往往较暗,黄土骨架表现出来的颜色较亮,因而可以从色调上区分骨架颗粒和孔隙。故采用阈值分割法对黄土微观结构照片进行二值化处理。对黄土的微观结构来说,二值化以后,孔隙用黑色部分来表示,黄土骨架用白色部分来表示。将处理后的二值化图片利用IPP 对孔隙进行统计,孔隙统计结果与黄土颗粒排列方式变化结果表明,颗粒排列形式的变化与孔隙的变化具有十分紧密的关系。

从图8 中可以看出,黄土的孔隙率随着冻融次数的增加先减小后增大,然后再减小。孔隙率的减小是因为原状黄土结构疏松多孔,存在大量架空孔隙,冻融循环作用破坏了原有黄土的骨架结构,类似于一种压密作用将原状黄土中松散堆积而成的架空孔隙破坏,从而土颗粒镶嵌排列增多,粒间孔隙同样增加,导致整体孔隙率减小。孔隙率变大是因为冻融循环作用导致较大级颗粒分裂,形成大量微粒,这些微粒的形成导致土体中小孔隙数量不断增多,孔隙的相对面积变大,孔隙率变大。此后由于架空排列的进一步减少直至少有出现,镶嵌排列逐渐成为土颗粒的主要排列形式,此种排列形式只存在粒间孔隙,且分裂产生的微粒散落于粒间孔隙,因此,孔隙率逐步下降。

图8 黄土试样孔隙率的变化Fig.8 Porosity of loess specimen changing with freeze-thaw cycles

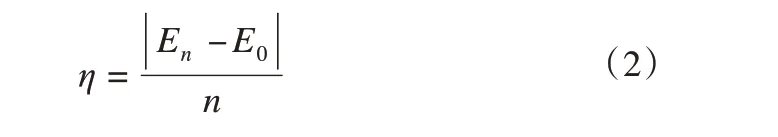

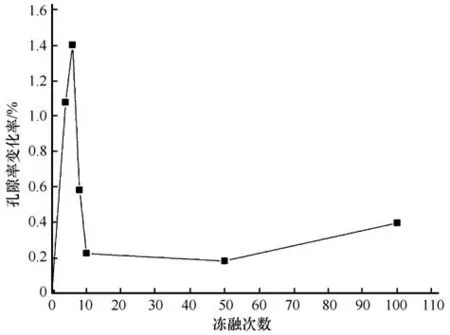

为描述冻融作用对土体骨架颗粒排列形式的影响程度,本文从孔隙率变化率这一角度来进行分析,孔隙率的变化率可以更加清晰的表现出冻融循环次数对土体骨架颗粒排列形式改变作用。若冻融作用对土体骨架颗粒排列形式的影响较为明显时,孔隙率变化率的数值较大,若冻融作用对土体骨架颗粒排列形式的影响减弱,孔隙率变化率的数值也会相对减小。变化率是指变化快慢或大小的物理量,是变化量与时间的比值。为便于研究,定义孔隙率变化率为冻融循环后孔隙率与原状黄土孔隙率的差值的绝对值与冻融次数的比值:

式中:η为孔隙率变化率;En为第n次冻融循环时的孔隙率;E0为原状黄土孔隙率;n为冻融次数。

从图9 可以看出,孔隙率在冻融6 次之前变化幅度较大,呈持续上升趋势,冻融6 次之后,孔隙率变化幅度逐渐降低,在冻融10 次之后,孔隙率的变化趋于稳定。说明在经历6 次左右周期性冻融时,冻融作用对土体颗粒排列形式的改变作用最大,在经历10次冻融循环之后,冻融作用对土体颗粒排列形式的扰动将不再特别明显。这是由于在冻融循环初期内部冰晶的生成,骨架颗粒受到挤压并形成大量镶嵌排列,导致孔隙率变化剧烈。在经历10次融融循环之后,冻结形成的冷生结构导致骨架颗粒之间相互错动,但不再出现结构上明显变化,镶嵌排列增多,颗粒间出现大量小的粒间孔隙,而在融化过程中,冰晶的融化也不能使土骨架排列完全恢复,宏观表现为土体出现冻胀变形。但此时冻结和融化两个过程,引发的土体变形量已经基本相当,但总体上还处于一个类似压密的过程,因此土体孔隙率的变化率减小且随冻融次数的增加趋于平稳,对骨架颗粒的影响过渡到一个类似平衡的状态。

图9 黄土试样孔隙率变化率Fig.9 Variation of loess porosity changing ratio with freeze-thaw cycles

3 颗粒几何接触方式分析

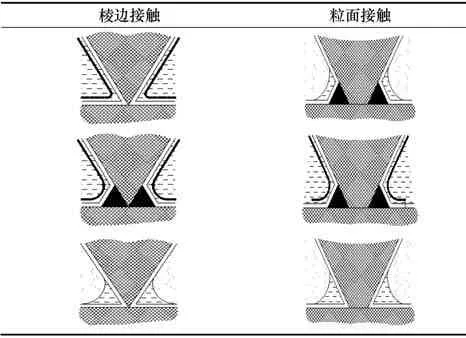

在黄土的微观结构中,颗粒之间的接触模式会影响到黄土整体的性质[22]。当受到外力作用时,不同接触形式的黄土颗粒发生错动、滑移所需要吸收的能量也不尽相同[23],宏观上表现为黄土试样的强度出现明显的差异[24]。本节将黄土颗粒的接触方式以几何模型的形式进行归类,研究不同冻融循环次数下,其逻辑连结方式的发展变化。研究冻融作用下颗粒几何形态与其逻辑连接方式的演化,可以从几何层面上加深冻融循环对土体微观结构影响机制的认识[25]。黄土中颗粒的几何形态可归结为两类,一种为粒状粒子,一种为扁平状粒子。如表2~3 所示,粒状粒子与扁平状粒子的典型几何模型可归结为以下几种。

表2 粒状粒子的典型几何模型Table 2 Typical geometric models of granular particles

表3 扁平状粒子的典型几何模型Table 3 Typical geometric model of flat particles

在进行几何模型分析时,我们采用微观照片与采用大津法(OTSU)进行二值化后的照片综合进行分析。微观照片的优势在于可以清楚地看见颗粒的几何形状,是粒状还是扁平状颗粒,且能分辨出颗粒与颗粒在空间上的相对位置[26]。二值化后的图片可以清晰的区分大颗粒、微粒与孔隙,识别两个颗粒间的接触模式[27]。因此,两种图片综合分析可以做到优势互补,使几何模型的归纳更有说服力。

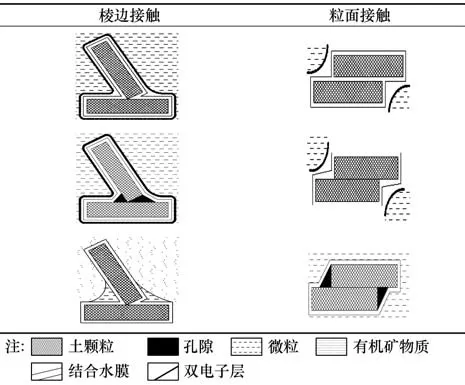

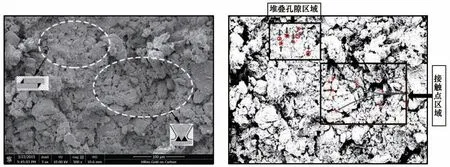

如图10 所示,原状黄土以粒状颗粒为主,存在少数扁平状颗粒,粒状颗粒的接触方式分为两种:第一种为粒状颗粒以其棱角与另一颗粒棱边接触的形式,结合二值化照片可以看出,接触位置几何剖面为一个接触点,同时接触点的夹角区域形成黑色部分为粒间孔隙,黑色孔隙周围被白色点状颗粒包裹,即被微粒包裹。第二种为粒状颗粒以其棱边与另一颗粒的棱边接触的形式,从二值化图片中看出颗粒接触位置的几何剖面为一条线,接触位置的两端有白色点状微粒堆积。存在少量的扁平状粒子的接触形式为粒面-粒面接触,其接触面的横截面为一条线,微观照片中可以看出扁平状颗粒空间上相互堆叠,结合二值化图片可以看出颗粒堆叠时两端相互错开形成的孔隙。从原状黄土颗粒的主要接触方式可以看出,接触点的周围由于棱角与棱边的夹角区域或扁平颗粒的交错形成大量的粒间孔隙,且存在部分微粒无序散落于孔隙之间,因此造成了原状黄土松散多孔的性质。

图10 0次冻融循环次数下颗粒几何模型分析Fig.10 Analysis of particle geometry model under 0 freeze-thaw cycle

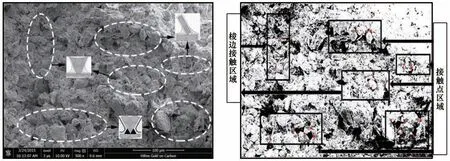

试样经历4 次冻融循环后,粒状颗粒的接触方式主要为颗粒棱角-棱边接触,结合二值化照片可以看出(图11),接触位置的夹角区域形成黑色部分为粒间孔隙,且少有白色点状微粒散落于孔隙之中。扁平状颗粒的主要接触形式为粒面-粒面接触,在二值化图片中可明显看出接触部位两端由于颗粒大小不同交错形成黑色粒间孔隙。这两种主要接触形式的形成,是因为冻融循环初期,水分冻结时形成的冷生结构会对固体颗粒产生挤压作用,导致大孔隙被破坏,形成小孔隙,因此经过4次冻融循环后的试样相较于原状黄土,其孔隙率更低。

图11 4次冻融循环次数下颗粒几何模型分析Fig.11 Analysis of particle geometry model under 4 freeze-thaw cycles

经过第8次冻融循环后颗粒接触的几何模型变得复杂(图12),粒状颗粒接触的形式相较于第4 次冻融循环再次出现了棱边-棱边接触的形式。扁平状颗粒的主要接触形式为棱边-粒面接触,且二值化图片中也可看出接触部分剖面为直线。结合二值化图片,粒状颗粒与扁平状颗粒接触形成的黑色区域,即粒间孔隙部分均被白色点状微粒填充。这是因为冻融循环作用使较大级颗粒发生分裂,形成许多具有棱边状断面的粒状颗粒与细小微粒。微粒的形成与棱边状断面的增加将导致小孔隙进一步增多,孔隙相对面积增大,孔隙率增加。

图12 8次冻融循环次数下颗粒几何模型分析Fig.12 Analysis of particle geometry model under 8 freeze-thaw cycles

当试样经历到第100 次冻融循环后,粒状颗粒接触方式分为两种(图13),两者均以棱边-粒面接触的形式出现。但从二值化图片中可以看出,不同之处在于一种接触部位被白色微粒填充胶结,另一种接触部位的夹角区域形成黑色粒间孔隙,孔隙周围无序散落大量白色微粒。扁平状颗粒接触方式主要为粒面-粒面的接触方式,从微观图片中可以看出,扁平状粒子相互堆叠,但粒面周围粒间孔隙被白色微粒填充。这种接触形式使孔隙的相对面积进一步降低,孔隙率降低,因此可以看出试样经历100 次冻融循环后变得更加密实。这是由于微粒的进一步增多与冻融循环过程中发生水分的迁移共同作用的结果。在冻结阶段水分向试样上部迁移,形成冰晶,而融化阶段,冰晶融化,水分受到重力作用下沉,微粒随液态水的迁移发生移动,液态水从孔隙中排出,而微粒留在孔隙中,这种冻胀融沉作用导致试样压密并发生颗粒之间的胶结。

图13 100次冻融循环次数下颗粒几何模型分析Fig.13 Analysis of particle geometry model under 100 freeze-thaw cycles

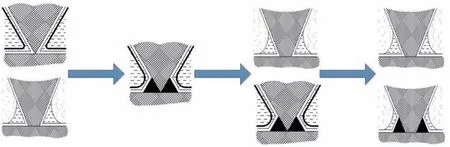

综上,如图14所示(图例见表2),粒状粒子的几何模型随冻融循环次数的增加,有如下变化趋势:从开始棱边接触逐渐发展为粒面接触,这是由于冻融循环作用会产生冰晶,试样体积将会增大,生成的冰晶对颗粒具有一定的挤压与摩擦效果,挤压会导致颗粒断裂形成棱状断面,摩擦作用导致颗粒的棱角被磨平,颗粒之间变得更加致密,因此从棱边接触逐渐发展为粒面接触。土粒本身是矿物颗粒,在其表面断键或者镜面出露中带有电荷或者氢键,在土颗粒的周围形成静电引力场,也就是双电子层结构。在冻融的过程中,土颗粒与空隙中的水、冰相互作用,导致棱边接触为主逐渐发展为粒面接触(图15),并在接触面会吸引一些颗粒较小黏土微粒,从而导致其电位下降,表面能在这一过程中会发生变小的倾向。

图14 粒状粒子随冻融循环次数增加下的变化趋势Fig.14 The change trend of granular particles with the increase of freeze-thaw cycles

从图15 可以看出(图例见表2),扁平状粒子的几何模型随冻融循环次数的增加从开始的粒面接触逐渐转变为棱边粒面的接触模式,最终再次回归粒面接触。这是因为冻融循环过程中会发生粒子之间的挤压,在最开始发生挤压时,扁平状颗粒受挤压作用的影响,边缘翘起,形成棱边接触的模式,随冻融次数的增加,结构逐渐趋于稳定,此时扁平状颗粒受到重力作用与水的迁移作用影响,再次与粒面相接触。最终扁平状粒子再次回归粒面接触的模式。

图15 扁平状粒子随冻融循环次数增加下的变化趋势Fig.15 The trend of flat particles with increasing number of freeze-thaw cycles

粒状颗粒与扁平状颗粒最终粒间均出现胶结现象,棱边接触现象极少出现,以粒面间的接触为主。这是因为冻融循环初期,水分的迁移与冻结融化过程对土结构造成了扰动初始的胶结被破坏,随着冻融循环次数的增加,大粒径颗粒被破坏,形成大量小粒径的颗粒这些颗粒散落在粒间的孔隙中,较小的颗粒比表面积很大,展现出一系列胶体的特征,具有较强的吸附能力,在其表面层上的每个粒子向内的吸引力没有平衡,这就使其双电子层变厚,而且存在着较高的自由力场。因此试样在冻融循环作用下,导致微粒被压密,发生胶结。

4 结论

(1)随冻融次数的增加,土体颗粒平均粒径呈先减小后增大趋势,颗粒大小分布趋向均匀,向均一方面发展,颗粒圆形度呈先减小后增加的趋势。随冻融次数的增加,黄土颗粒主要连结方式的变化为面胶结-点接触-面胶结。粒间接触方式从以棱角-棱边接触、棱边-棱边接触为主逐步过渡到以棱边-粒面接触、粒面-粒面接触为主。

(2)随冻融循环次数的增加,土体孔隙率的变化在0~6 次时呈下降趋势,在6~8 次时急剧上升,随后随着冻融循环的进行逐渐减小。孔隙率的变化率在冻融循环次数第6 次到第8 次时最大,达到6.545%。在冻融循环次数超过50 次之后,逐渐趋于稳定。

(3)粒状粒子的几何模型发展规律为从棱边接触为主逐渐发展为以粒面接触为主。扁平状粒子的几何模型发展规律为从初始的粒面接触发展至中期的棱边接触模式,最终又回归为粒面接触模式。