抚长剑兮玉珥 缪锵鸣兮琳琅

2021-05-21李惠新

李惠新

任何艺术成果都是时代的产物。纵观历朝历代的中国古玉,战国玉器那种犀利、道劲、强势和张扬的气韵,是任何朝代都不能比拟和仿效的。这种特色鲜明的时代风格,一方面固然与社会生产力的进步密不可分,另一方面,与这一时期烽火连连、战乱不断的历史背景,以及在这一历史背景下统治阶层的意识形态和倡导的社会思潮,同样有着极大的关系。而“尚武”精神,便是这一时期普遍流行的思潮之一。

自春秋始,各路诸侯出于称霸争雄的需要,崇尚武力、恃强凌弱的霸权观念开始有了滋生的土壤,由是便有齐王“欲得天下勇士,与之图国”(《晏子春秋·晏子谏第二十五》)、与秦王“择勇猛者立之”(《春秋公羊传·昭公五年》)之类的统治者宣言。这种思想,至战国时愈发膨胀,以至于渗透在那些热衷于穷兵黩武、攻城掠地的诸侯国的各个领域中,“四时讲武,三年大习”,成为了其时日常生活的重要组成部分,于是武士侠客也随之应运而生,燕有荆柯,吴有专诸,侠义勇为乃为天下美谈。《史记>中关于秦王举鼎的故事,后在现代电视剧“芈月传”中得到翻版,亦为一例。而“完璧归赵”记载的则是以玉器为主线的故事,虽未刀戈相见,却同样演绎了一个智勇博弈、惊心动魄的历史事件。此二者虽然发生的对象和事件不同,但在同一个时间点上,其所体现的“尚武”精神内涵,则是非常的一致和典型。存在决定意识,由此推及,在那个时候,作为君王所爱,任何矫揉造作的器物和软弱无力的工艺,都决计不能博取他们的青睐。

艺术是生活的反映,但有别于文字记载,它不是直接地去钩沉史实,而是凝聚了艺术家对生活的理解和提炼后的感受,有机地熔化在自己所创造的形象之中。因此,欣赏那些极具气度和张力的战国玉器,常常会产生一种震撼人心的视觉冲击,就是因为战国时期的玉工,在对生活和时代精神的领会与把握上,有着较常人更为敏感、更为深切的悟性,因而在题材的选择和形象的造势、以及今人所不可企及的技艺水平上,远远超出了我们的想象——那种或咄咄逼人、或奔放豪迈、或干净利索的格调与神韵,常常在方寸之间,被展现得淋漓尽致!此类状况,一直影响到西汉早期甚至更晚些时候。这里,笔者以几组典型的战国玉器为例,试图探析该时期玉工在实现他们的创作意图时,如何通过驾驭、征服、对峙等诸种具有征伐或威慑意义的场景和造型艺术,来准确、深刻地表达其中的精神或主题,从而以一个侧面来领略战国玉器那种隐含着“尚武”精神的时代风格。

一、驾驭

春秋战国时期的不少器物题材,刻画的是将神兽猎物驯服于掌股之中的场景,我们相信,这并不是仅仅为一种信手之作,它表达的是一种“驾驭”(或日“驾御”)的景象,而这种景象,恰恰是当时贵族生活和思想信仰的真实写照。我们知道,人对外物的降服或掌控,首先取决于在力量与智慧的角逐上,占有明显的优势,在此前提下,方能做到为所欲为,或和谐共处。而器物上的“驾驭”,刻画的正是这种前提下的结果,因此在本质上,它不是一种平等的行为,它的背后,就有一种角逐、博弈、调教等等武力统治性质下的“尚武”内涵。正是这样的一种内涵,使战国时期那些驾驭题材的玉雕佩饰,其人物形象,表现出一种豪迈洒脱、志在必得的强者气派。而在题材选择上,“驭龍”和“驭兽”此二者,应是最为典型和最能摄人心魄的经典之作。

龙是古人最为敬畏和崇拜的神灵动物,自新石器时期以来,它在玉器雕琢中就是一个经久不息的题材。但是我们发现,较早的玉龙,通常它以一种抽象的、单独的个体出现,到商代,开始频繁出现了龙与乌或龙与人相结合的玉雕,但龙始终处在一个主体或突出的地位,至西周,人龙一体的佩饰大量出现,说明了在时人的观念中,完全将龙这一神物融化在了人们的身体与灵魂之中。这其中,龙的角色定位一直处在事物的中心,因为人们相信它的神威,可以把人引入到一个辉煌的空间……没有人去改变这种神圣的格局。直到春秋,这一格局才开始有了微妙的变化。人与龙的关系,从相依相附而变成了主宾关系,即人不再仅仅是龙的依附,而反过来可以操控它从而成为龙的主人。这一大胆的改变使我们看到了历史的潮流,是怎样的决定了艺术的存在。在2019年中国六大考古新发现中,湖北省随州市枣树林春秋曾国贵族墓出土的“曾公求车坑神人驭龙双通车构件”(图1),虽是一件青铜制品,但其所创造的形象,就是一种“驾驭”的题旨:一人身姿挺拔,负一硕大器具,骑坐于龙身之上。当然,这一器物所要表达的内容,也许更为丰富,但是给我们的直观印象则是:一个具有御龙之本领的翩翩公子,正向我们迎面走来。这里,人被塑造成了那个社会所推崇的具有无限神力的“英雄”,龙则成了人的御用之物,他们的地位也随之发生了深刻的变化。然后,沿袭到战国,我们再度看到这样的场景:湖南省博物院的镇馆之宝——战国中晚期“人物御龙帛画”(图2),其长37.5、宽28厘米,描绘的是一男子手执缰绳直立于龙身之上悠然云游的画面,与上述构件相比,虽然出现在不同的器物之上,但其表现的题旨,应该具有内在的关联。

这种具有高度浪漫主义色彩的“尚武”精神,在同时期的玉器雕琢上,同样得到了精彩的展现。湖北省荆州市博物馆的两件该时期人物御龙纹玉器,即为极其少见的此类题材的杰作。其一为出土于荆州马山院墙湾的“神人御龙玉佩”(图3)。该玉佩为片状,白玉质地,其长7.2、宽3.4、厚0.4厘米,雕琢的是一衣着华丽的男性,头顶绳索纹玉环,直立于两条神龙中间。“人”手抚龙腹,神态自如,而神龙则体态庞大、曲颈弓背、大口长唇,显得十分威猛。然即便如此,我们还是可以看到,在“人”的从容操纵下,神龙呈对称相向排列,以嘴拱环,显得循规蹈矩;龙背上立有二只小乌,不惊不乍,悠然自在,说明龙在威猛的外表之下,依然处于静态的境界。这件玉佩尽管从整个画面来看,人、龙的体积大小以及外在情态有着鲜明的反差,但是我们还是感觉到了“人”的那种驾驭者的形象,坚毅而自负,一副无所畏惧、气贯长虹的勇士气概。其二是出土于荆州熊家冢殉葬墓的“人龙合体形玉佩”(图4)。该玉佩同为片状,青玉质地,其长11.8、宽8厘米。与前一玉佩相似的是,该器物同样以巨大的反差描述人、龙一体的景象,并且龙的形象几乎占据了大部分画面,而人偏于一侧几可忽略。不同的是,该玉器人、龙均为单体,除此外并无任何附加之物。更为重要的是,这件玉器在构思上不再显得工整有序——不以对称、协调为要,而是以大幅度S形状将神龙雕琢得曲体盘缠、舒展而张狂,显示出一种倨傲不屈的动态与张力。而人,则依然是渺小、从容、平静,拱手直立于龙的边缘,一侧紧倚龙体,不卑不亢,看似一副悠然自得的风度。显然,在这样的互为反衬与对比中,让我们看到的是别一种样式的驾驭——人完全以一个强者的姿态,而可以自如的借助龙的神力,遨游于天际,诚如屈原在楚辞《九歌·大司命》中所描述的“乘龙兮辚辚,高驰兮冲天”,那样的“驾驭”,又是何等的潇洒与威风!

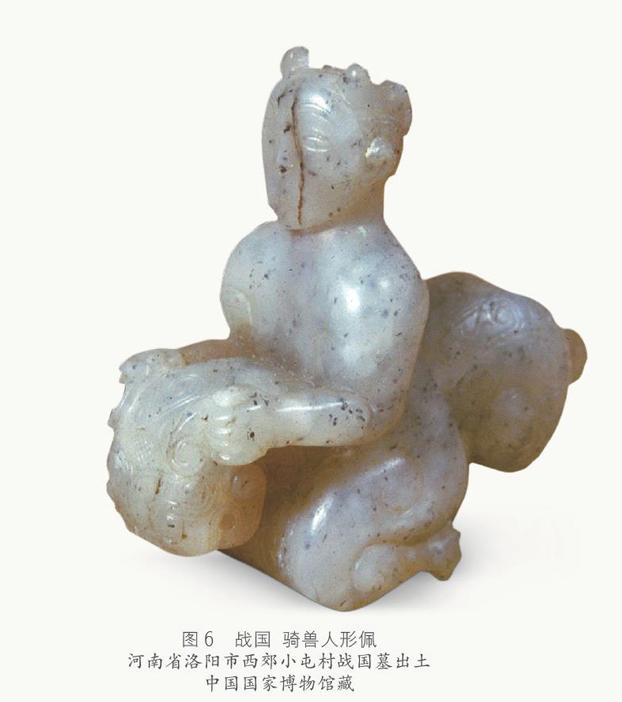

如果说“驭龙”是一种虚无和浪漫的创作,那么“驭兽”则是更为现实的“尚武”文化。我们知道,在春秋战国时期乃至汉代,为了彰显神勇强大和弘扬尚武精神,驯兽与斗兽成了流行于上层社会的一种娱乐方式。在《诗经·郑风·大叔于田》中,作者就绘声绘色地描述过一位身强力壮的勇士“袒裼暴虎,献于公所”的画面。湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的“勇士斗兽纹铜镜”(图5),其上的图案也可视为此风的真实写照。而玉器雕琢中,同样有类似的题材出现,只是,铜镜图案表现的是搏斗场面,是一种过程,而玉器中的驾驭型作品,表现的则是结果……是克敌制胜后“高调亮相”的一种结果。中国国家博物馆藏有二件“骑兽人形佩”战国玉器,可以认为是此类题材中少有的精品。这二件“骑兽人形佩”均为圆雕,同出于河南洛阳西郊小屯村战国之墓。其一为灰白质玉,高3.4、长3.4、宽1.4厘米(图6),雕琢一人,身板挺拔,屈腿,将一纹饰华丽的虎状猛兽骑于胯下。这件玉雕从比例看,兽的背部虽为人体所掩盖,然其头部则等同于人的腰宽,可见完全是一个庞然大物。但面对这样一个庞然大物,人被刻划得面无惧色,神态镇定,且双臂呈直角弯曲前伸,牢牢捉住兽的双耳,使其顺服而不得动弹。这样的构思,似乎没有激烈的场面,省略了前面可能发生过的搏斗或驯化的过程,呈现的只是一个成功的驭兽者形象,显然,这种经过高度概括和精心雕琢的玉器,我们在它身上同样看到那种成王败寇的严峻现实,具有浓厚的时代气息。其二同为“骑兽人形佩”(图7),在题材与造型上与前一玉雕几乎相似,同是一人将一兽降服于胯下。区别在于,与上一件作品相比,这件体积更小巧,其高2.6、长1.8、宽0.9厘米,大小仅为拇指般长短,但刻划更简洁,造型更洒脱,而更大的区别还在于,这件精致的玉雕,在人与兽的情态刻划上,较前一玉器有了更多的改变:人的身姿由直立挺拔而变成略微后倾,而兽的头部也由俯首伏地变成昂首正视,这样处理便形成了一种特殊的效果:“兽”变得更为凶猛而“人”貌似更加自信,然结局则是相同,就如我们所看到的一样,再威风的猛兽,最终也改变不了被击败、被驾驭的下场。如此的雕琢创意,将一个置强敌于胯下的胜利者的勇武、豪迈和潇洒的情怀,表现得一览无遗。此两件玉器,一样的素材,却表现出不一样的审美情趣,不能不说玉工“驾驭”题材的水平,同样堪称精绝。

二、征服

列国兼并,弱肉強食,吞并与征服又是一个严酷的现实。我们看到,战国时期有些精美的文物,会直接将这种激烈的干戈相搏的场面纳入表现的主题,如河南省汲县山彪镇战国墓地出土的水陆攻战纹铜鉴和四川省博物院所藏的水陆攻战纹铜壶,就是一幅幅吞并与征服的战斗纪实。而更多的,则是通过一个个独立的器物和象征性的艺术形式,将那种带有征服意味的题材或情节,呈现在世人面前。安徽省博物馆收藏有一件1933年出土于寿县朱家集李三孤堆楚幽王战国墓的“展翅攫蛇鹰”器物(图8),铜质,圆雕,其高17、身长24.7厘米,塑造的是一展翅飞翔的鹰立于一平板之上,利爪抓住一条首尾蹶动盘缠的双身蛇,活生生的展现了鹰击长空而生擒敌手的雄姿,似为征服与被征服的例证之一。宁夏彭阳县出土有一组春秋战国时期的青铜动物纹带饰,其塑造的不少为狮、虎类猛兽吞食鹿、羊类生灵的残酷景象。其中有件1984年出土于新集乡白林春秋战国墓中“兽噬羊镀锡铜带饰”(图9),通长8、高4.5厘米,塑造的是一只凶猛的野兽正张嘴吞食一只其状哀怨可怜的小羊。小羊蜷缩并挣扎着身子,整个头颅已落入野兽的血盆大口;野兽身躯壮实庞大,神态淡定冷漠,正慢慢享受这份丰盛的美餐……那种将吞并与征服表现得如此血腥并且如此极致的效果,绝对让人看了有种不寒而栗的感觉。

而作为更为高贵和珍稀的玉器,对于这样具有时代精神的主题,同样会有自身的表现,只是相对于其它艺术,这种表现更为含蓄,更为浪漫夸张罢了。比如凤乌,它从来都是作为一种美好、美丽的形象出现。而在战国开始一改前貌,大量流行有如朱雀一类的凤乌,并且较之于前朝,少了可爱与柔美的成份,多了雄健和凌厉的因素,而这,也更符合带有烽火味的战国特色。美国哈佛大学福格艺术博物馆藏有几件凤乌形玉器,均被刻画得屈体尖喙,锋芒毕露。其中有一件凤乌蟠虺纹玉器(图10),据考证出土于河南洛阳金村战国大墓,长5、高2.8厘米,雕琢的是一乌战双虺的形象,十分精彩。该玉佩为片状,镂空与阴刻工艺,主体为一只展翅腾飞的凤乌。凤乌形体饱满结实,挺胸拱背,头颈后仰,口大张,尖喙如双钩,正吞食一曲体盘缠、貌似在使劲挣扎的蟠虺。从形态看,虺首已入乌口,挣扎无济于事。而在靠近凤乌尾羽的下方,它的同伴——另一蟠虺,也正被攫搏于利爪之下,一样难逃束手就擒的厄运。一件小小的玉佩,竟然蕴藏如此惊心动魄的情节与内容,不能不佩服作者的想象和创造力,是怎样的睿智大胆和超群卓越!同例,20世纪60年代末,河北省满城县陵山中山靖王刘胜墓出土有一件类似的“凤形玉饰”(图11),应为战国时期的遗存物件。此玉饰较前一玉佩略小,其长4.2、宽2.5、厚0.2厘米,但构思、器型、工艺、气势、风格等与上一玉佩完全为同一模式,因此表达的也是同一思想。细微的差别在于,这件玉饰在结构和装饰上略作了一些简化:蟠虺从两个变成了单个;纹饰省略了过多的细节渲染;隐去了利爪等,显得更为明快利索。而从曲颈挺腹和扬首张口的姿态、以及蟠虺扭动身姿而蜷缩一气的造型看,其捕伏蟠虺的形象,依然是精神矍铄、气派斐然。显然,在这两件玉佩身上,我们看到的是自然界中两种生灵的搏斗,但更深的内涵,应该并不止于此。它反映的是征服与被征服、胜利与失败者两种不同的姿态,实际上,也是那个特定年代信仰与理念的一种缩影。在这场博弈中,凤鸟被塑造得英姿勃发,可以看作是胜利者的代表,而蟠虺作为被征服对象,当然也就成了失败者的化身。

但就如战争的胜负也有反转的时候,在另外一些场景中,表现的同样是征服与被征服的题旨,那种曾经挣扎于朱雀口中和爪下、忍受着欺凌和吞噬之痛的螭、虺、蛇等爬行类动物,瞬间又以强者的形象出现,一跃而为征战中的主角,只是,它们的手段更凶残,因此场面也更血腥。辽宁省博物馆收藏有一件“双蛇吞蛙型青铜马饰”(图12),长有20、宽为5.7厘米,表现的是两条缠绕在一起的长蛇,正张开血盆大口,竭力吞咽着一只体态肥大而又惊惶不已的青蛙,其残忍与冷酷的场景,令人不忍卒目。而中国国家博物馆和大英博物馆的两件相似型玉佩,更是足以会让你产生一种触目惊心的感觉:这两件玉佩,名为“螭食人纹玉佩”,大小近似,前者(图13)长6.2、宽3.8、厚0.4厘米;后者(图14)中间圆环形直径为6厘米。它们在构思、器型、纹饰等方面如出一辙,简直是同一器物的翻版,估测两件玉佩应出自同一地域或同一作坊玉工之手。它们描述的,一样蟠螭食人,一样悲壮与惨烈:玉工以一个圆环为中心,雕琢出一条盘绕成团状的蟠螭(据史书载,螭、虺同为龙属。笔者注),正在吞噬一个横卧的女人。两者的身躯比例,作了夸张性的伸缩;蟠螭显得出奇的粗壮硕大,相比之下,女人则渺小有如羔羊。蟠螭菱形大眼,肩生双翼,似已被神化;头、颈从身子一侧旋出,直挺竖立于圈子中心,一口将女人拦腰咬住;女人两手一上一下,似在划动;双腿一蹬一立,貌似拼命挣扎,显然,她在一种绝望的境遇中,意欲摆脱蟠螭的吞噬,但显然徒劳无功。蟠螭则将双手顺势“扶”(注意:是“扶”而非“抓”或“捉”)住女人伸展于左侧的腿、臂,神色从容而淡定,说明被征服者在其强大的力量控制下,完全处在一种束手待毙的状态之中。在这残酷的场面之外侧,则是两个陪衬的羽人,正扭动腰姿,依附于螭体,不知是庆贺还是惊讶,旁观着这悲壮的一幕;她们的下方,似为两条抽象化的小虺,屈身缠绕,看上去依然活力四射。可以想象,在一场你死我活的搏斗中,失败者的下场是多么的凄惨。这是一种何等酷烈的征服,其血腥和恐怖的情状不禁令人毛骨悚然。我们将两件玉佩放在一起赏析,联想到这一时期在不同器物上出现较多的有关吞食、搏斗、噬咬之类的题材,便可以看出,它们的题旨与内涵,还是脱不了那种强者为王、勇者成霸的“尚武”文化的干系。由此认为,将此题材解释为宣扬一种“经神虎食人后,凡人变成天上仙人”的仙化升天的祭俗文化(《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·玉器卷》,上海古籍出版社),似乎不甚妥帖。因为恰恰相反,有些描绘升天场景和氛围的文物,不至于被描绘得如此的残酷与血腥,有如前面列举的“人物御龙帛画”一样——自在、逍遥而又洒脱,才可能是一种恰如其分的表达。而在艺术境界上,明明很暴戾,但看上去又很美,这种借助现实生活中最为生动的博弈故事或神话传说,以高度浪漫手法,通过精雕细琢,来表现严酷生态环境下的风物风貌,从特定角度揭示存与亡的极美境界,正是形成战国玉器具有长盛不衰的生命力的原因之一。

三、对峙

战国时期不少气韵生动的玉器,给人最突出的感觉就是风骨硬朗。因此,如果说商周玉器能给你带来神秘肃穆、幽趣连连的话,那么,欣赏战国玉器,让你总会情不自禁产生一种热血沸腾的感觉,而且,这种感觉是阳刚的、积极向上的而非矫揉造作。其中不能不提及的地方,即便那些寓意为吉利、祥和并且在构思上力求对称协调的佩饰玉器,比如龙凤类组合,我们从中感受到的,也不是和风细雨,不是“温良恭俭让”,而是一种气势勃勃充满着“好强”与“对峙”的格局。这种“好强”与“对峙”,也许是玉工有意为之,也许是时代精神下的潜意识作用,但不管怎样,它同样是我们领会战国玉器时代风格的一扇窗户。

著名的河南洛阳金村战国大墓,其中出土的玉器为典型的王侯级别,可以认为代表了这个时期玉器制作的最高水平,极具鲜明的时代风格,可惜不少早已流失境外。美国纳尔逊艺术博物馆收藏的一组高为40.7厘米的金村出土组玉佩中,有一件双龙纹璜型玉器(图15),便很有一种“对峙”的立意。该玉器雕琢的是合成一体的双龙,正张开大嘴,怒目相视,并跃起身体,伸出利爪,一副剑拔弩张、势不两立的样子。我们知道,由于龙的特殊身份,它常常为作为“祥瑞”的代表。但这样的情景,显然不只是一种“祥瑞”的含义了,更多的,它充满了强势与对立的气氛。而所以制造出这样的气氛和效果,不能不认为其中渗透了玉工对时代精神的深刻感受,那种气吞山河、叱咤风云的架势,正是迎合了王侯贵胄们对霸权思想和“尚武”精神的推崇与追求,足以能领风气之先。这样再看广州西汉南越王墓博物馆的玉器中,那件名为“龙形玉佩”的器物(图16),便毫无疑问可以认定为战国时期的一品遗珍。该玉佩长10.2、高6.0、厚0.4厘米,同为组玉佩中的配饰之一,同为双龙合体、璜形结构,除了中間的兽面纹隔断外,甚至连那种飞扬跋扈的招式也一模一样:龙体呈弧线形后甩,汇成一椭圆;龙首置于椭圆之中,两相对立,为威猛逼人、一触即发的姿态;水滴形双眼、斧头形大嘴、后扬的龙须、大幅度伸展的前腿和道劲的双爪……一系列的刻画,无不突出双龙的威猛暴戾和凌厉昂扬的气势,也便少见了温情脉脉的气味。这两件玉器,构思与创意出奇地一致,它们所突出的,不是和谐,不是友善,而是对峙……是一种“耀武扬威”、争强好斗的作派。只是那样的一种作派,充满着锋芒,充满着朝气,更充满着舍我其谁、不可一世的王道作风。因此,虽然气氛已不再是祥和与融洽,但在内质上,它所体现的剽悍和刚强之美,依然让人赏心悦目!

这两件玉佩,仅仅是以龙作为单一的素材,当加入凤乌(朱雀)元素后,那种“对峙”的气韵非但没有减弱,反而显得更为热闹、更为激烈和精彩。1992年临淄商王村战国墓出土的“龙凤玉佩”(图17),可资欣赏与参考。该玉佩高5.8、宽8.8、厚0.4厘米,典型的战国式镂空工艺。玉佩为虹形璜式形制,以连体双龙作为主体结构,腹下附设两凤鸟。从大小比例看,双龙占据了大部画面,双凤则显得相对娇小。重要的是在神态的刻画上,双龙与双凤都是一副骄横傲岸、咄咄逼人的模样:双龙为相背而立,共享龙体;龙首仰天上扬,龙须内卷,龙口张大有如咆哮;龙爪如钩似在着力支撑着重心,那种气势,确实有种凌然不可冒犯的样子。而双凤则相向而立虽形体小巧,但在龙腹之下,同样不甘示弱:模样似已被触怒而拔地而起,腹部抵牾在一起,凤爪分别扶于龙体一侧;勾喙大开,双目对视,也是一副一争高下的样子。那么,这种龙凤结合、你争我斗的格局,就不是一种传统意义上“呈祥”的象征了,相反,它们竭尽全力显示自己的强硬、威仪,反映的恰恰是“逞强”的风姿,这与后人世俗上的期望,大相径庭。2002年湖北省九连墩1号楚国贵族墓出土的一件“云纹龙凤玉佩”(图18),长8.4、宽6.3、厚0.4厘米,其中的龙为蟠螭形,一首双身;凤鸟一对,立于其上。这件玉佩,给人突出的印象,是凤鸟的姿势,挺胸直立,气宇轩昂,一副高高在上凛然不可侵犯的样子。而蟠螭则双体反向分开盘成一团,垂首伏地,螭爪从下方伸出,托住脸部,嘴巴抿合,是一种略显惊乍而又无以忤逆的情态。这种构思,与上一件玉佩相比,我们无论从龙凤各自占据的地位还是两者所表现的精神面貌来看,它们的角色显然已经颠倒了过来,在这件佩饰中,凤乌已成为主体而龙(蟠螭)则为附庸,它所表现的应该是“双凤攫蟠螭”的题旨。那么,我们看到在它们之间所形成的“对峙”关系有这么二种:一是凤乌与蟠螭,它们的共同出现是作为对立的双方,而并不是来构筑和谐局面的,这样,我们前面领略过朱雀型凤鸟蚕食蟠虺一类玉器的风韵,在这里得到了更为浓重的渲染和“升级”。二是两只凤鸟,伸长颈脖抵触成一体,似呈强硬而互不相让的阵势;锐利的鸟爪下方,是盘曲的猎物。这种情形,我们是否可以理解为它们在全力擒捉敌手以后,又在互相争夺那份胜利的果实?毕竟,这其中我们依然看不到有多少和风细雨的气氛……玉工巧妙地将“对峙”成分,不动声色地渗透在那些流行题材的画面之中,而作为对峙双方,它们一方面既张牙舞爪、各自发威,另一方面又互为依附、互为牵制。这种带有棱角和张力的对峙性的玉佩,由于其均衡的较量与协调的画面、唯美的情景设计、以及精雕细琢的工艺,它所给我们带来的审美意义,则是深邃恢宏而又令人回味无穷。战国之外,此等龙凤组合之风采与雄姿,再无踪迹。

诚然,战国玉器的锋芒与锐气,除了驾驭、征服、对峙等带有对抗和攻掠性质的内容外,还有那些律动的造型(如大量曲体呈S或W形的玉龙佩饰)、力技的展示(如一些叠人形玉佩)以及棱角分明、恣意汪洋的剪裁艺术等,都有独树一帜的个性魅力,而细节上的精致和臻美,使它在气韵上更具备了不可超越、复制和模仿的特质。齐楚秦晋,燕赵韩魏,概莫例外。

古代玉器的时代风格,与其神韵一样,它不是浮现在玉器表面的定义,而是一种宏观的东西,一种隐现在器物表面深处看不见摸不着的内涵。一件经典的玉器,如果没有铭刻下那个时代的精神印记,那就等于没有了灵魂,也就会失去震撼人心的力量。因此,我们在欣赏一件古玉的时候,那种探究潜质、领略和感受美质的过程,也就是在接受历史与文化熏陶的过程。战国时期那些气势恢弘、精美绝伦的玉器佩饰,也使我们从中看到了一个列强争霸、群雄奋起的时代,在残酷的搏击与吞并中,同时又诞生出了多少乱世英雄、谦谦君子,以及流芳百世的物质文明成果!建国前后以来,战国玉器吸引了多少藏家的追捧与豪夺,其根本的原因,盖出于此。反之,如果只看到它在拍场上的风光和市鬻中的潜在价值,那么,一个拥有再多么丰富藏品的藏家,充其量也不过只是一个没有灵魂的“赝品”而已。

(责任编辑:牧风)