基于物联网技术的医学院校信息技术类课程改革探索

2021-05-19宋毅

宋毅

(大连医科大学中山学院,辽宁 大连 116085)

0 引言

最近几年,随着社会经济水平的不断提高和信息时代的不断发展,物联网技术应运而生,该该技术凭借着高准确性、强灵活性等特征被广泛地应用于医学院校信息技术类课程教学中,并取得了良好的应用效果,不仅为学生营造良好的学习氛围,还培养了学生的学习自信心,为进一步提高学生的自主学习能力和自主探究能力提供重要的技术保障。因此,在物联网技术的应用背景下,如何科学改革信息技术类课程是医学院校必须思考和解决的问题。

1 物联网概述

物联网主要是指通过综合运用红外感应器设备、定位系统设备、激光扫描器设备等,严格按照协议相关标准和要求,采用建立连接的方式,将多个物体与互联网进行有效连接,为信息数据的交互和通信打下坚实的基础。从而实现对相关物体的自动化识别、跟踪和监控。以结构层次为划分标准,物联网可以划分为以下几个组成部分,分别是感知层、应用层和传输层。物联网技术在具体的运用中,主要借助互联网,将用户端相关功能模块延伸指所有物品领域中,以实现物物之间的有效连接。物联网技术的出现和应用不仅有效地促进计算机网络技术的迅猛发展,还被广泛地应用于高校教育事业中,为实现信息技术类课程的有效改革提供重要的技术保障。因此,医学院校在进行信息技术类课程改革的过程中,要重视对物联网技术的科学应用[1]。

2 医学院校信息技术类课程教学现状分析

随着物联网技术、人工智能技等新型技术的不断发展和应用,我国对各专业学生的信息技术应用能力提出了更高的要求。但是,目前,医学院校学生信息素养普遍较低,这是由于信息技术类课程体系存在培养目标模糊、与专业知识联系不紧密等问题。为了解决以上问题,医学院校要加强对信息技术类课程的科学设置,以达到提高复合型和应用型人才培养质量的目的。同时,根据人才培养目标,不断训练学生的信息技术应用能力,将信息技术类学科与专业学科进行充分结合,并从课程体系、课程内容、课程教学方式等环节出发,加大对信息技术类课程的创新力度,以培养出符合信息时代发展需求的复合型和应用型人才,只有这样,才能促进“医学+X”多学科交叉融合机制初步形成。

3 医学院校信息技术类课程改革方案

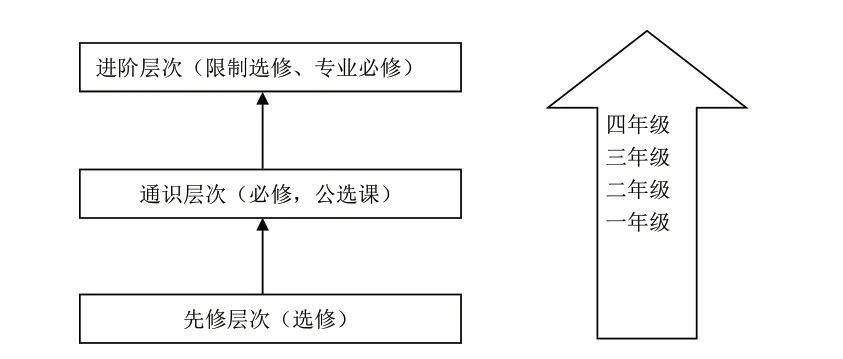

为了有效地培养学生的信息化素养、计算机思维以及信息技术应用能力,现根据医学院校办学宗旨,在尊重学生主体的基础上,针对信息技术类课程教学需求,在物联网技术的应用背景下,构建出如图1所示的信息技术类课程改革框架,促进该类课程向多层次化、多模块化方向不断发展。从图中可以看出,先修层次课程主要包含以下课程:计算机网络类课程;OS操作类课程;含有表格处理[2]、文字处理和幻灯片处理的办公软件操作类课程;信息搜索类课程。通识层次主要包含以下内容:信息安全模块、信息技术应用原理、物联网信息素养、计算机思维类课程;进阶层次主要包含以下内容:信息技术应用设计类课程、医学专业应用开发类课程、信息技术应用创新类课程等。

图1 信息技术类课程改革框架

4 医学院校信息技术类课程改革策略

为了实现信息技术类课程的有效改革,教师要根据如图1所示的课程改革框架,从以下几个方面入手,完成对信息技术类课程的科学改革,确保学生在学习专业知识的同时,提高自身的信息技术应用能力和信息化素养,为后期更好地适应工作岗位打下坚实的基础。

4.1 教学内容改革

为了进一步提高课程教学内容的科学性、合理性、针对性和实用性,教师要在物联网技术的应用背景下,针对医学专业人才培养需求[3],将射频识别、嵌入式、传感器、无线传输、信息处理等技术在医疗健康领域的应用提炼出来,以项目或案例为载体,把相关理论知识、应用方法纳入到课堂教学内容中,从而有效地提高学生的信息化素养和熟练运用信息技术解决实际问题的能力,让学生通过学习这些知识,在提高自身的医学专业能力的同时,培养自身熟练应用信息技术的能力。

4.2 教学手段改革

为了提高教学手段的科学性、合理性、针对性和实用性,教师要在尊重学生主体地位的基础上,确保所设计的一切教学活动都要以学生为中心,以实现优质课程的科学构建。为了实现以上目标;教师要在物联网技术的应用背景下,通过构建在线课程[4],在综合运用慕课网、腾讯课程等多种教学模式的前提下,构建和应用实践教学平台,以实现对教学资源的传播和共享,为最大限度地提高教学资源的利用率,保证课堂教学效率和效果提供重要的平台支持。其次,还要借助医疗健康相关的实践案例,采用案例化教学与项目化教学相结合的方式,为学生构建虚拟的决策真实化场景,在此基础上,利用脱敏数据,引导学生积极主动地参与到物联网相关应用环境中,为进一步提高学生的医学专业能力和信息技术应用能力打下坚实的基础。

4.3 特色教材建设

为了实现对教材的科学编写,教师要借助物联网技术的应用优势,在结合医学专业人才培养需求的基础上,根据医疗健康行业未来发展趋势,利用物联网、智慧医疗相关知识,设计和构建出案例型特色教材[5]。例如:为了让学生更好地了解和应用临床诊疗系统,教师要引导学生学习临床检验系统、输血管理系统、手术麻醉管理系统等各种系统管理模式以及相关信息数据的采集与分析方法,以提高学生的信息化系统的操作能力和应用能力。同时,还要引导学生学习和掌握药品管理系统的相关操作功能,如急诊药房管理功能、药品存储管理功能、药剂管理功能等,让学生在学习医学相关知识的同时,不断提高自身的信息技术应用能力,为促进学生信息素养的全面提升创造良好的条件。

4.4 课程资源建设

为了进一步提高信息技术类课程的教学效率和效果,教师要加强对该类课程资源建设。在这一过程中,首先,实现对共享性课程资源库的设计和开发,并保证该课程资源库内容的多样性、丰富性和操作应用便捷性,为师生互动,提高学生的学习效率和效果发挥出重要作用[6]。同时,还要确保所设计和开发的课程资源库符合医疗行业相关标准和要求,以达到提高学生信息技术应用能力。其次,还要利用高校实验室资源或平台,采用预约或共享的形式,尽量增加学生实践实操的机会,尽可能提高课程的多样性和丰富性,以满足不同专业学生的学习需求,为有效地提高学生的信息专业技能和信息素养提供有力的保障[7]。

5 结语

综上所述,为了顺应物联网技术的发展趋势,培养医学专业学生熟练应用信息技术的能力,医学院校要在物联网技术的应用背景下,加强对信息技术类课程的科学改革和创新,让学生在学习医学相关知识的同时,提高自身的信息化素养,从而培养出符合现代化社会需求的复合型与应用型人才,在课程改革的过程中,医学院校要将信息技术类课程与医学专业教育进行充分结合,这样一来,不仅有利于提高学生的数据敏感度,培养学生的计算机思维,还能有效地提高学生利用数据驱动思想解决医学实际问题的能力,为进一步地提高医学专业人才质量提供有力的保障。