基于CNKI 的我国小麦低温逆境研究文献计量分析

2021-05-19蔡洪梅李金才

陈 翔,蔡洪梅,于 敏,吴 宇,张 妍,许 辉,李金才,2*

(1.安徽农业大学农学院/农业部华东地区作物栽培科学观测站,安徽合肥230036;2.江苏省现代作物生产协同创新中心,江苏南京210095)

小麦(Triticumaestivum L.)是世界第一大粮食作物,年产量约7.5×104万t,能为人类提供约20%的蛋白质和热量,全球约60%的人口以小麦为主食[1-2]。预计到2050 年,全球粮食产量需增加60%~110%才能满足日益增长的人口数量对口粮的需求[3-4],但以气候变暖为主要特征的全球气候变化增加了农业生产的不稳定性。Xu 等研究表明,1900—2017 年全球陆地平均气温升高趋势为1℃/100 年[5-6],而全球平均气温每升高1℃将导致小麦减产6%[7]。同时,全球气候变暖还导致极端低温事件出现的频率、强度和持续时间不断增加[8-9]。据报道,过去几十年间低温灾害对我国、美国、澳大利亚和欧洲等国家的小麦生产的稳产、丰产产生了严重影响,对全球粮食安全造成了极大的威胁[10-13]。因此,低温逆境已成为限制小麦稳产丰产与优质的主要农业气象灾害之一,严重影响小麦的产量和品质。

作为一种定量统计分析文献的方法,文献计量学[14]以文献体系和文献计量特征为研究对象,可客观定量地反映学科研究的宏观发展动态与优势、研究热点、优势团队等,已广泛应用于作物学研究的诸多领域[15-18]。例如:Garrido-Cardenas 等基于文献计量学分析了分子标记在植物研究中应用的趋势[16];Giraldo 等基于文献计量学分析了全球小麦的研究态势[17];Cecchini 等基于Scopus 数据库分析了硬粒小麦面粉品质的研究动态[18];何子伟等基于Web ofScience分析了小麦数量性状基因座(quantitative trait loci,QTL)定位研究的态势[19];王娟等基于文献计量学分析了小麦重金属污染农田修复领域的研究动态和修复治理技术效果[20]。可见,基于文献计量学分析小麦的研究报道较多,但尚未见有关小麦低温逆境方面的计量文献报道。

本研究利用目前国内最大型的学术期刊数据库《中国学术期刊全文数据库》(中国知网CNKI)收集1979—2020 年发表的小麦低温逆境文献,采用文献计量学方法和信息可视化分析软件CiteSpace,从发文数量、研究机构、发文作者、文献来源、被引次数、研究热点及资助基金等方面分析我国小麦低温逆境领域研究的现状和发展特点,明确未来研究方向,旨在为相关科研工作者提供新的研究视角,同时为我国小麦生产的防灾减灾与提质减损增效提供科学参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究对国内小麦低温逆境研究的相关文献进行分析。以CNKI 作为数据来源,采用高级检索模式,以主题或者篇名或者关键词“小麦”并含“低温”进行检索,时间跨度为“1979 年1 月1 日至2020 年12 月31 日”,数据库来源类别为“学术期刊”跨库检索,数据采集日期为2021 年1 月28 日。共检索到相关论文1 292 篇,经过人工题录识别,逐条筛选并剔除重复或不相关的,选取与主题密切相关的525篇文献进行分析,每篇文献包含题目、作者、机构、关键词、发表年份、发表期刊等。

1.2 研究方法

利用Excel 2016 软件对检索出的文献进行整理统计,利用信息可视化分析软件CiteSpace 制作图片。

2 结果与分析

2.1 年发文数量

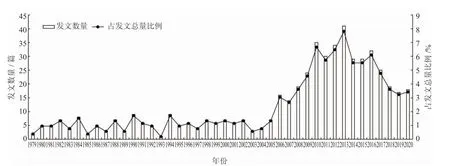

发文数量反映了科学研究活动在某一时间段内的绝对产出量,能较好地衡量科学研究的活跃程度[21]。因此,为更好地了解我国小麦低温逆境领域研究内容的特征和演变趋势,首先对从CNKI 数据库筛选的525 篇有效文献进行年发文数量变化及其占发文总量比例分析,结果如图1 所示。由图1 可见,自1979年以来,发文数量存在较大的波动,但整体表现为明显的上升趋势。分析可知,年发文数量及其占发文总量的比例变动情况大致可分为3 个阶段:1)1979—2003 年该领域文献发表量比较平稳,年均发文量在5 篇/年。2)2004—2016 年该领域研究迅速升温,年发文数量呈现较大幅度的增加,年均发文量在24 篇/年,2013 年达到最高的41篇。3)2017—2020 年该领域发文量略有下降,但年均发文量还维持在20 篇/年,这可能是因为国内小麦低温逆境研究成果从高量向高质转变,并逐渐与国际接轨,得到国际认可,导致国内发文数量略有下降。

图1 1979—2020 年我国小麦低温逆境领域年发文数量及其占发文总量比例

2.2 小麦低温逆境领域研究机构

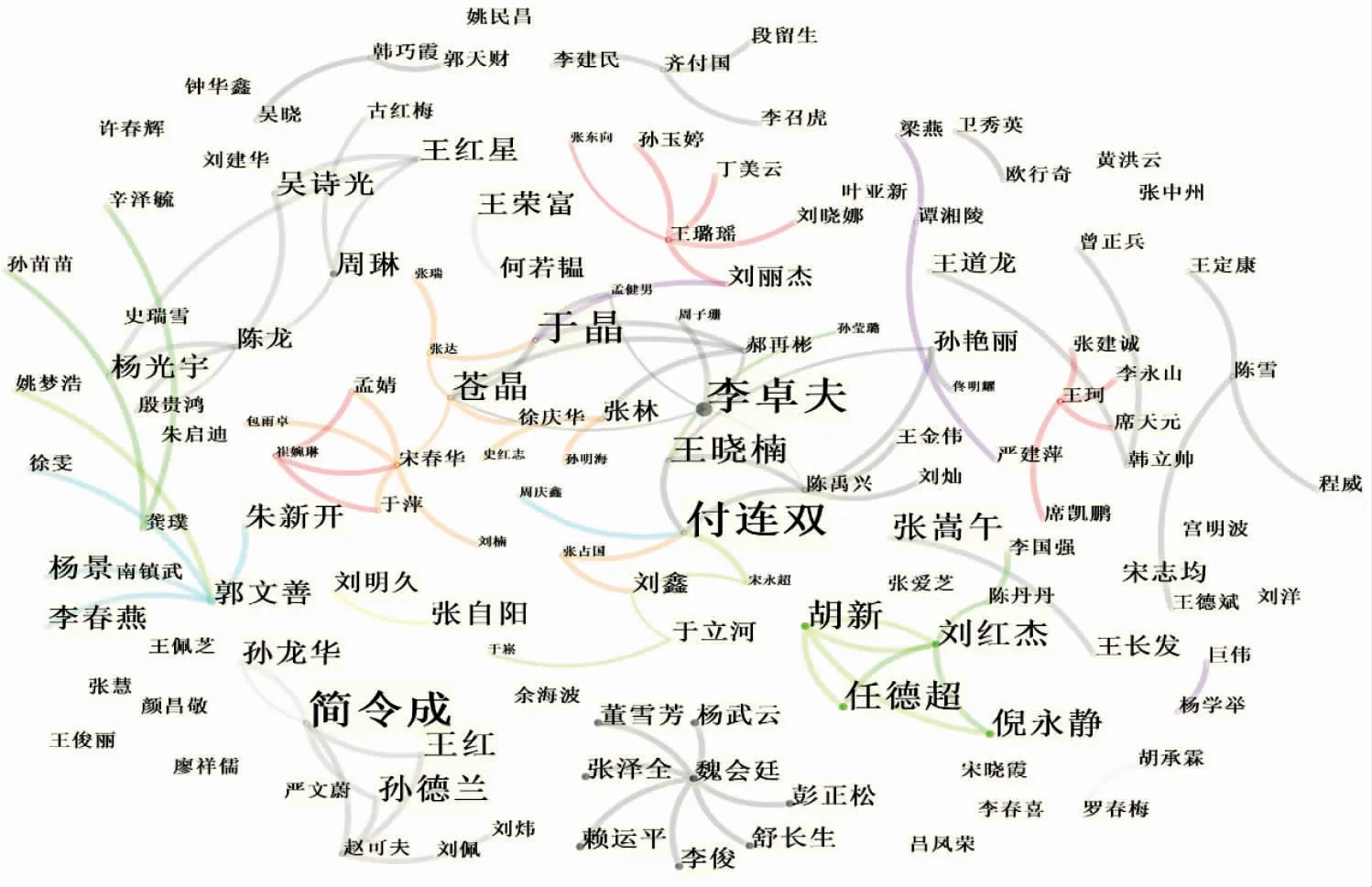

通过对研究机构论文发表数量和被引频次的定量分析来评估研究机构的学术水平,可反映该机构在某研究领域的影响力[22]。按照性质将研究机构分为高等院校、科研院所和其他机构3 类。从CNKI筛选的525 篇有效文献共涉及253 个研究机构,其中发表1 篇的研究机构有195 家,发表2 篇的有30家,发表3~6 篇的有18 家,发表7 篇以上的有10家。高等院校和科研院所参与的发文量分别占44.57%和46.67%,其他机构包括企业和无机构信息的文献共占8.76%。

发文量前10 的机构如表1 所示。这10 所研究机构发文量共计159 篇,约占发文总量的30.29%。东北农业大学是发文量最高的机构,发文34 篇,占发文总量的6.48%,该机构持续研究了高寒地区冬小麦的抗寒育种、抗寒机理以及外源化调剂对冬小麦抗寒能力的调控机制,同时,培育出的东农冬麦1号是首例能在黑龙江高寒地区安全越冬的小麦品种,可耐受-30 ℃以下的低温,返青率大于85%[23-26]。其次是西北农林科技大学(24 篇)、中国科学院(23篇)、安徽农业大学(15 篇)、河南科技学院(15 篇)、河南农业大学(13 篇)等,这些活跃的发文机构大多为我国农业大省的农业院校。从总被引次数和篇均被引次数来看,前10 机构发文的总被引次数和篇均被引次数与发文量基本表现一致,说明东北农业大学、西北农林科技大学等机构在小麦低温逆境研究领域具有较强的科研实力和影响力。同时,前10机构的所在地基本都在国内小麦主产区河南、河北、山东、安徽、陕西等地区,说明该领域的研究多是依托在田间试验基础上,小麦的大面积种植对相关研究有良好的促进作用。

表1 1979—2020 年小麦低温逆境领域发文量前10 的研究机构

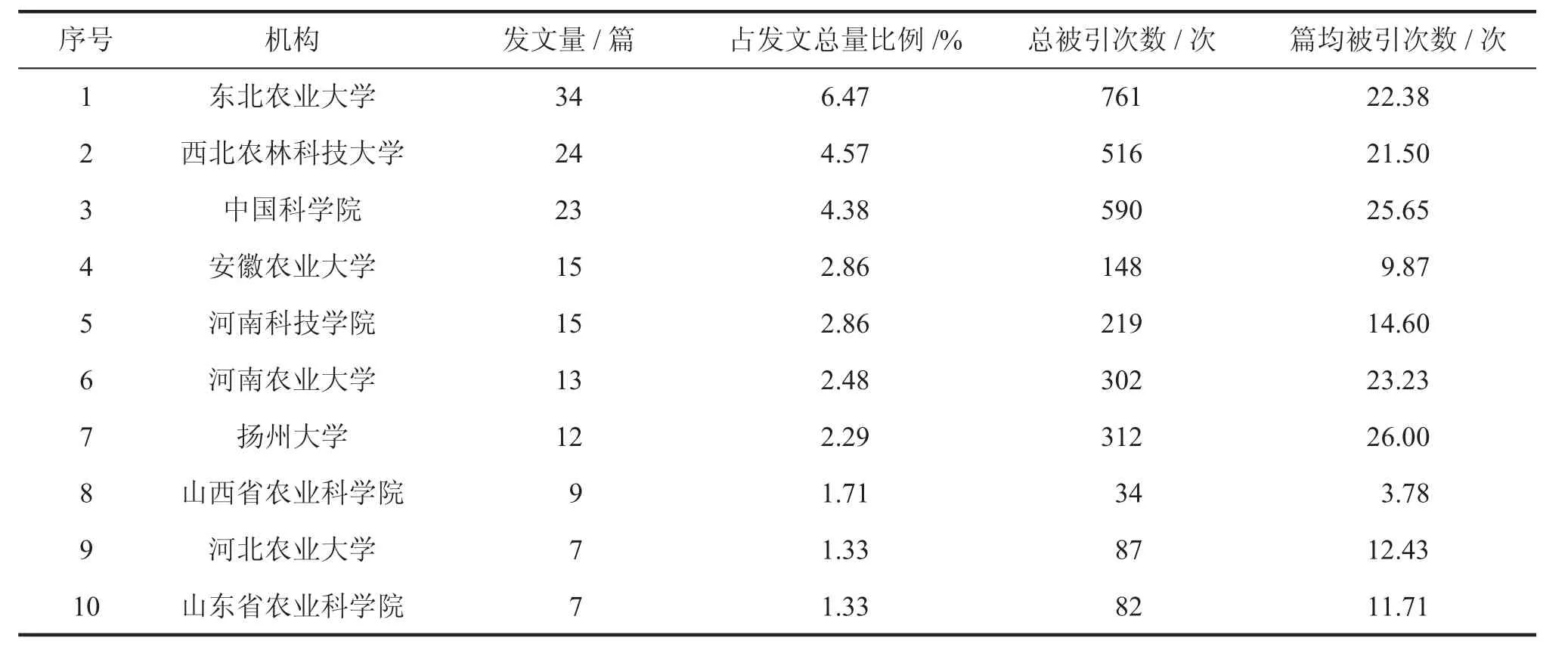

利用CiteSpace 绘制该领域研究机构分布图谱(图2),由图2 可知,目前国内小麦低温逆境领域的研究机构合作关系并不密切,范围也不够广泛,多数合作发生于各农业大省区域内的研究机构之间。例如,东北农业大学生命科学学院和齐齐哈尔大学生命科学与农林学院、河南农业大学农学院和国家小麦工程技术研究中心、扬州大学江苏省作物遗传生理重点实验室和江苏省宜兴市农林局农业技术推广中心之间的合作等。由并不密集的合作关系网络图可以看出,国内小麦低温逆境领域的研究机构相互之间的交流与合作应进一步加强,推进协同创新。

2.3 小麦低温逆境研究领域发文作者

通过对作者的发文数量进行定量分析可发现该领域的高产作者,再结合文章被引次数能快速定位核心作者。基于CNKI 检索到的525 篇有效文献共涉及第一作者449 位,1979—2020 年间小麦低温逆境领域发文量≥2 篇的作者有51 位,发文量3 篇以上的作者如表2 所示。来自扬州大学的李春燕发文量、总被引次数和篇均被引次数分别为5 篇、254次和50.8 次,均居于首位。位居第2、第3 的是来自中国科学院植物研究所的简令成和东北农业大学的于晶,其中简令成于1980 年在实验生物学报发表了《冬小麦(Triticum aestivum L.)分蘖节细胞内三磷酸腺苷酶活性的细胞化学研究》,是国内小麦低温逆境领域公开报道中最早研究低温胁迫对小麦细胞生物学特性影响的作者[27]。

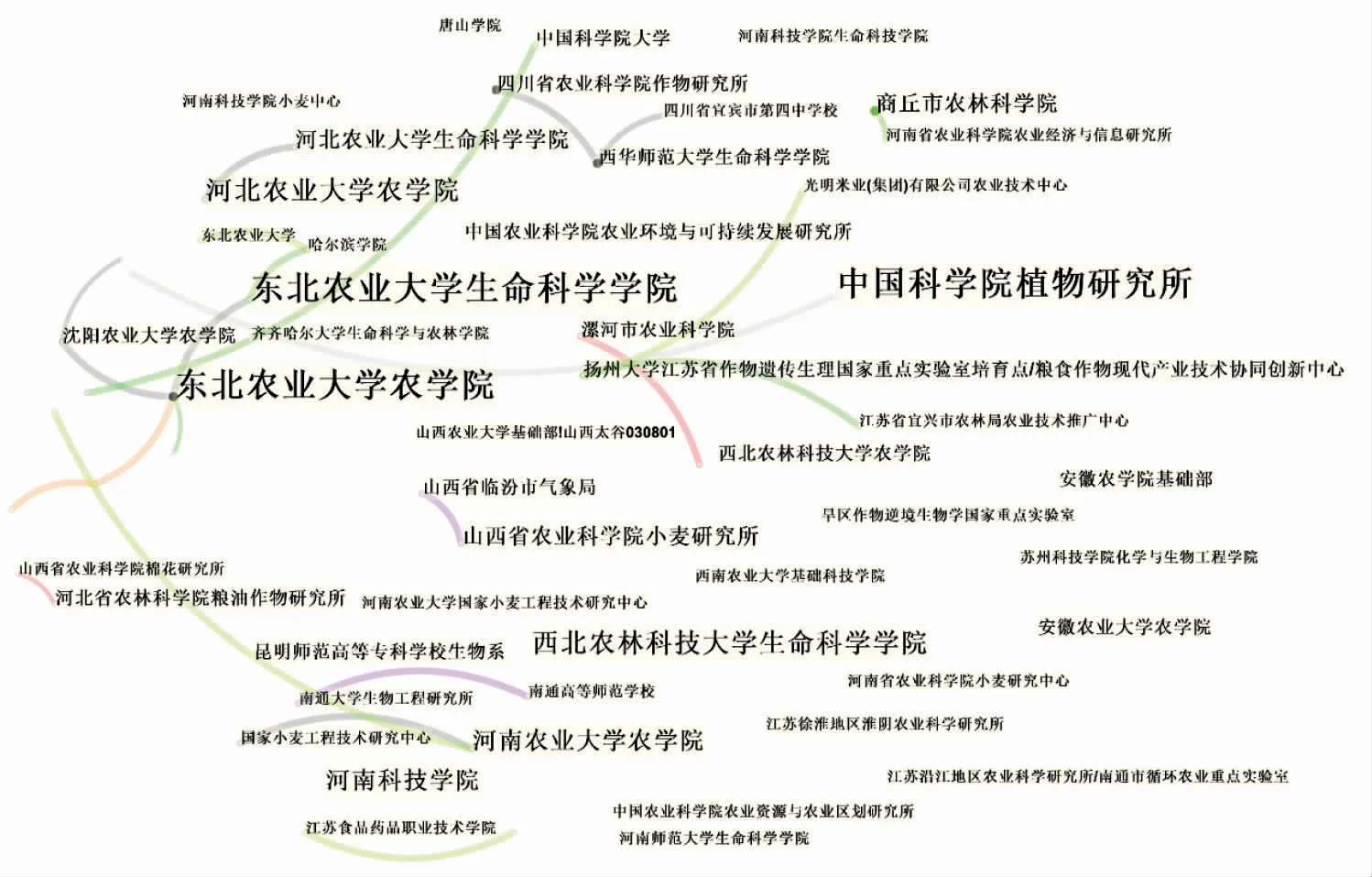

从国内小麦低温逆境领域发文作者分布图谱(图3)可知,研究者一般在自己所在机构或研究团队内部建立了稳定的合作关系,例如:中国科学院植物研究所的简令成、孙龙华团队,扬州大学的李春燕、朱新开及郭文善团队,东北农业大学的于晶、苍晶、李卓夫团队,等。

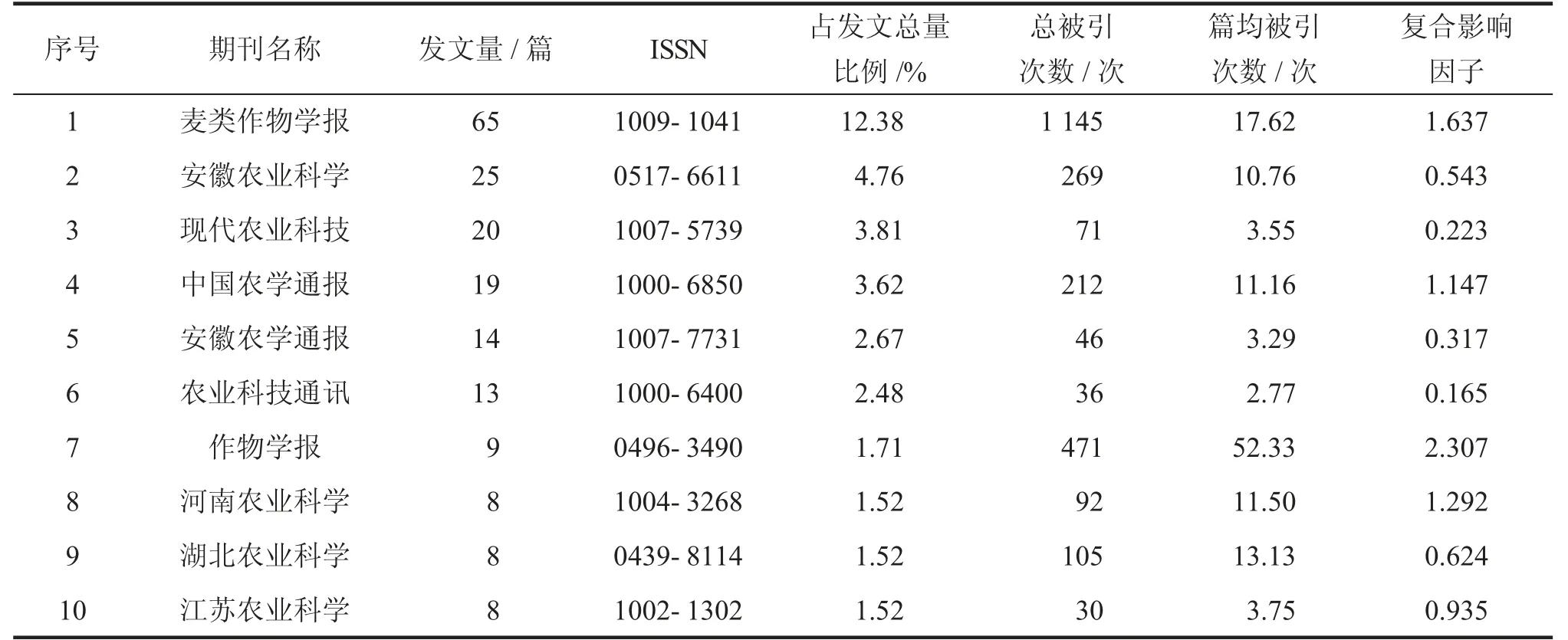

2.4 小麦低温逆境研究领域论文刊发期刊

对发文期刊来源进行统计分析,可为研究人员快速查找小麦低温逆境领域的研究文献以及论文撰写和投稿期刊的选择提供依据[28]。从CNKI 数据库筛选的525 篇有效文献的来源期刊共174 种,筛选出1979—2020 年小麦低温逆境领域发文量前10的期刊(表3)。前10 种期刊的发文量为189 篇,占发文总量的36%,平均复合影响因子为0.919。发文量排名第1 和第2 的期刊是《麦类作物学报》和《安徽农业科学》,发文量分别为65 和25 篇,分别占发文总量的12.38%和4.76%,两者相差较大。《作物学报》和《麦类作物学报》2 刊的总被引次数、篇均被引次数及复合影响因子均高于其他期刊,处于领先地位,表明这2 种期刊所刊载的文献具有较高的影响力和研究水平,要把握我国小麦低温逆境领域的研究发展方向可对这2 种期刊多加关注。

图2 我国小麦低温逆境领域研究机构分布的知识图谱

表2 1979—2020 年小麦低温逆境领域发文量3 篇以上的作者

图3 我国小麦低温逆境领域发文作者分布的知识图谱

表3 1979—2020 年小麦低温逆境领域发文量前10 的期刊

2.5 小麦低温逆境研究论文被引次数

在文献计量学中,论文的被引次数在一定程度上反映着文献的质量以及在该领域被交流和被应用的程度,因此论文的被引次数越高,在该领域的影响力就越大[29]。基于CNKI 检索到的525 篇有效文献的总被引次数为6 782 次,篇均被引次数为12.92 次。1979—2020 年我国小麦低温逆境研究领域被引次数前10 的高被引文献如表4 所示,包括研究论文9 篇、综述1 篇,10 篇文献的篇均被引次数为139.70 次。单篇被引次数最高达192 次,是来自山东农业大学的王树刚等于2011 年发表在《生态学报》的文章,报道了利用主成分分析、聚类分析等数学统计方法对15 个冬小麦品种在低温胁迫条件下的生理指标进行综合评价,能较好地鉴别小麦

品种的抗冻性[30]。被引次数排名第2 位的是南京农业大学的朱根海等于1984 年在《南京农业大学学报》发表的《小麦抗冻性的季节变化以及温度对脱锻炼的效应》,报道了冬季短期气温回暖引起脱锻炼是造成小麦冻害的主要威胁[31]。东北师范大学由继红团队于2002 年在《作物学报》发表了《钙对低温胁迫下小麦幼苗光合作用及相关生理指标的影响》[32],文章已经被引159 次,排名第3。该团队从叶片光合速率、叶绿素含量以及1,5- 二磷酸核酮糖羧化酶活性等方面研究了低温胁迫对小麦光合作用的影响。其余7 篇文献研究内容主要涉及低温胁迫对小麦光合作用[33]、膜脂过氧化物、抗氧化保护酶及渗透调节物质的影响[34-36]和外源化调剂对小麦抗低温能力的影响[24,37]等方面。此外,被引次数前10 的论文发表期刊的影响因子平均值为1.932,均是中文核心期刊,从这一角度也表明前10 论文具有较高的学术影响力和学术价值。

表4 1979—2020 年小麦低温逆境领域被引次数前10 的论文

2.6 小麦低温逆境研究热点

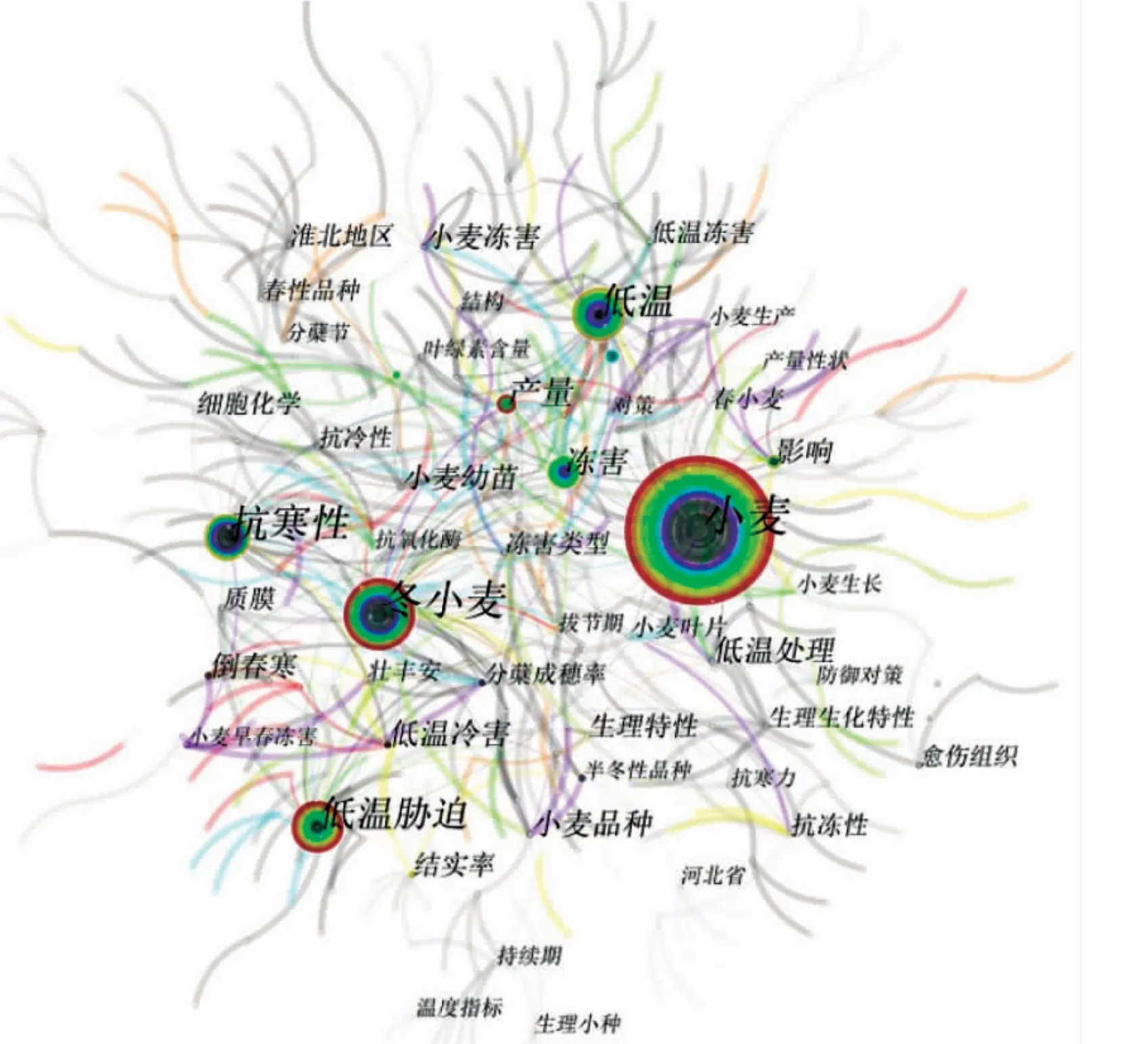

作为反映论文主题或思想的关键性词语,关键词的共现反映着某一研究领域的热度和趋势,通过对高频关键词的共现分析可进一步明确该领域的研究热点[38]。基于CNKI 检索到的525 篇有效文献提取高频关键词作为分析样本,利用CiteSpace 绘制关键词共现知识图谱(图4),中心度较高的关键词有小麦、冬小麦、低温胁迫、低温、抗寒性、冻害等。由图4 可见,以高频关键词为节点,向四周发散的连线呈现出复杂的交叉辐射状,表明国内小麦低温逆境领域研究方向和热点较多,且多个研究方向与热点之间存在交叉关系,具有多学科的交叉属性。

对高频关键词进行聚类分析得到3 个研究热点:1)耐低温小麦新品种的培育,包括小麦品种、半冬性品种与春性品种等;2)低温逆境对小麦生长发育、产量及质量的影响,包括小麦分蘖节、叶片与叶绿素含量、抗氧化酶、小穗数、结实率等;3)小麦低温逆境的分子生物学研究,包括细胞化学、抗寒基因的表达分析等。

图4 我国小麦低温逆境领域关键词共现的知识图谱

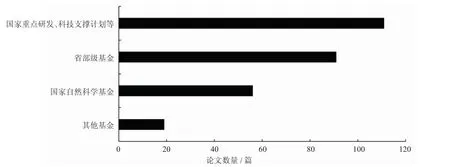

2.7 小麦低温逆境研究论文资助基金

文献资助的基金项目反映着政府管理者对某一研究领域的导向及重视程度[39]。基于CNKI 检索到的525 篇有效文献中涉及基金项目支撑的论文有277 篇,占1979—2020 年发文总数的52.76%。论文资助项目主要有国家自然科学基金、国家重点研发计划及科技支撑计划等、省部级基金、其他基金4类,资助论文数量分别56、111、91 和19 篇(图5),其中国家级基金资助的论文占基金资助论文总数的60.29%,表明国家级基金是小麦低温逆境领域研究的主要资助来源。同时,相关数据也反映着低温逆境是我国小麦生产稳产丰产与优质的主要限制因素,受到政府的重视,从而给予较多的资金资助。

图5 我国小麦低温逆境领域论文基金资助来源

3 讨论与结论

本文利用文献计量可视化软件CiteSpace,以CNKI 数据库检索的1979—2020 年525 篇文献为研究样本,对我国小麦低温逆境领域文献的发文数量、研究机构、发文作者、文献来源、被引次数、研究热点及资助基金等方面做了较全面的文献计量学分析,得出以下主要结论。

1)自1979 年以来,我国小麦低温逆境领域的相关研究文献数量虽存在较大的波动,但整体表现为明显的上升趋势,相关研究水平也在不断提高,2010—2020 年间的发文总量达到309 篇,数量过半。高等农业院校和科研院所是小麦低温逆境领域研究的主力军,发文量较多的研究机构有东北农业大学、西北农林科技大学等,且机构的所在地基本都在国内小麦主产区,表明在全球气候变暖导致极端低温气候事件频发的大背景下[9],低温逆境已成为限制小麦稳产丰产与优质的重要因素,越来越受到重视。该领域的高产作者主要有李春燕、简令成、于晶等,且在自己所在机构或研究团队内部建立了稳定的合作关系,呈现小模块的合作群体。但研究机构与作者间的交流与合作较为局限,领域内的研究力量较为零散,相互之间的交流与合作有待加强,应推进协同创新。

2)从文献的期刊分布来看,我国小麦低温逆境领域的高影响力论文主要发表在《生态学报》《作物学报》《麦类作物学报》《中国农业科学》等优质期刊。其中,《作物学报》的篇均被引次数居于首位,前10 高被引论文中的2 篇就来自此期刊;《麦类作物学报》的发文量和总被引次数居于首位,前10 高被引论文中的3 篇就来自此期刊。前10 高被引论文往往都具有创新性和借鉴意义,值得关注。小麦低温逆境领域的科研工作者为推广研究成果进而更好地服务我国小麦生产,在论文投稿时应关注该领域的优质期刊。

3)从研究热点来看,目前我国小麦低温逆境领域的研究主要集中在耐低温小麦新品种的培育,低温胁迫对小麦生长发育、产量及质量的影响,小麦低温逆境的分子生物学研究等方面,但研究内容与成果还有待进一步丰富与系统化。目前,关于通过农艺措施提高小麦抗低温能力进而减灾保产的研究较少。气候变暖会导致光、温、水等多种生态因子时空分布格局的改变,在实际生产中播期、密度和水肥运筹等农艺措施的应用也要随气候资源供给的变化而改变。因此,将来还应加强小麦低温逆境栽培防控技术的研究,从而实现小麦生产的抗逆保产与提质减损。

4)从资助基金来看,我国小麦低温逆境领域论文整体受资助情况良好。52.76%的论文获得资金资助,其中国家级基金资助占60.29%,是小麦低温逆境研究领域的主要资助来源,且2010—2020 年间有基金资助的论文数量是1979—2009 年的2.74倍,表明我国政府越来越来越重视全球气候变化导致小麦生产的不稳定性问题,从而投入较多的资金加强我国小麦生产应对全球气候变化的能力。

本研究所使用的数据来自CNKI 数据库,重点考虑了我国范围内小麦低温逆境领域的基本研究情况,缺少针对来自Web of Science、Scopus 等数据库中我国作者发表在外文期刊的论文。在后期研究中,将进一步结合Web of Science、Scopus 等数据库,采用CiteSpace 软件全面分析我国小麦低温逆境领域的研究趋势和发展特点。