生长时期的深圳,有着最不羁的灵魂

2021-05-18余海波黄媛媛

余海波 黄媛媛

我喜欢深圳,也喜欢拍摄深圳。因为在这里有不相信眼泪的勇敢,也有创造新生活的梦想和欲望。

现代城市的发展与扩张,使得城市的边界不断地模糊起来。随着社会的快速发展,人的各种认知也在不断发生变化,面对成功、失败、挣扎、分裂、融合、消亡、繁育、新生的历练,不断积累勇气与自信。

我和我的家庭一起经历了快速转变的时代,从1980年代原本生活在计划经济之下,一下子变成市场化经济下的心态转变。物质消费高效快速,极大地冲击着原本的慢生活,每个人站在梦想与现实、财富与虚幻的边界上观望和寻找。在这样一个过程中,我选择了摄影,因为我感觉到图片就是我人生的一面镜子,始终在观看着自己,也在校正着自己,让你面对各种各样的人群和拍摄对象,从中获得启示。

摄影记者是穿越社会的眼睛,通过摄影直面生命形态。我做了几十年的摄影记者。也是因为摄影,让我看到了关于艺术与生命的深层融合,以一种敬畏的态度去拍摄,仿佛和许多人经历着共同的时光。

摄影作品集《模糊的边界》选择性地收录了我从1980年代来到深圳拍摄的300多幅图片。书中通过我的私家照片与我拍摄的深圳移民影像,共同构建三十多年的时空记忆,讲述我对城市化过程中的深圳在城市文化、城市生态与移民生存形态的探究思考,以及自己在这个过程中的精神寻找。在我拍摄的这些照片中,充斥着移民的拼搏奋斗,他们的忧伤、无奈、希望、成功和感动的情绪,让人在领略多彩人生的同时,感受命运的悲壮和人性的复杂。

我在深圳这座年轻的城市走过了人生最黄金的年华,深深感受到许多迷惘与沉沦,在坚固的时序坍塌中找到重生的机会,也从中看到希望的光茫,让我继续前行。在镜头的作用下定格,留下一片片生命的瞬间记忆,这就是我对生命的理解,对理想的回望,也是对心灵的认知。

对话余海波

黄媛媛:书的自述中,清晰地描述了在1989年初到深圳那一天的情景,这一天是否非常重要?

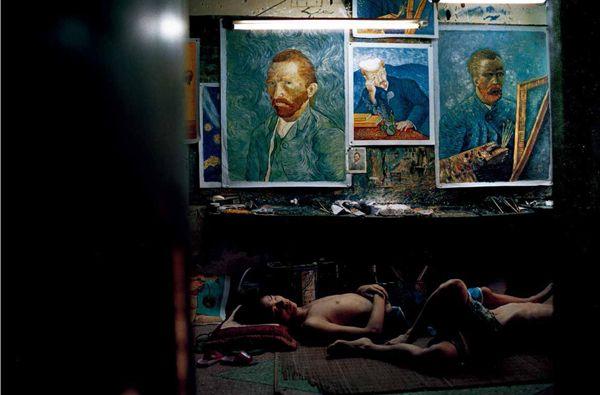

大芬油画村梵高画室里午休的画工,2005年8月。余海波摄

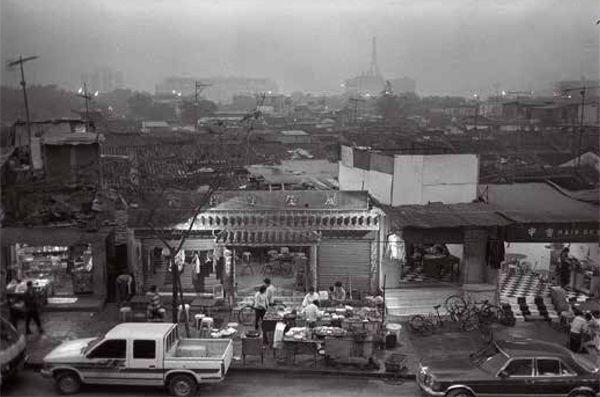

深圳市政府门前的埔尾村食街,400年客家风格平民住宅,不断住进全国各地新移民,1989年。余海波摄

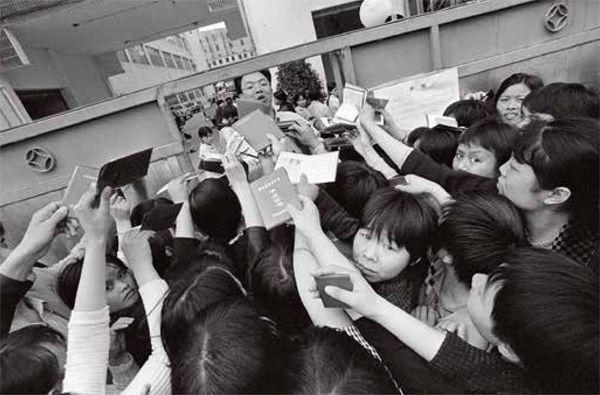

福田工业区青工招聘现场,“打工妹”在深圳留下了深深的印迹,1990年。余海波摄

余海波:1989年3月26日,是我从武汉大学毕业初到深圳的日子,这也是我第一次一个人出去闯世界,尽管我也曾经在17岁的时候去参军,但不一样。到深圳那一刻让我刻骨铭心的是,我曾经多年向往远方、向往天涯海角的梦想,真正从幻觉中走到了现实,而且增添了一种新鲜、渴望和期待,也有几分惊恐。一切让我感受到这是一个真实的开始,不管有什么困难都不是困难,有一种义无反顾的激情和自信。

我喜欢摄影,摄影记者可以穿越在这座城市,随时随地去拍摄,让你在不同的时间、空间里,看到这座城市的芸芸众生,他们的希望、痛苦、幸福、失望、孤独、挣扎,以及人们在这个城市的各种奋斗与寻梦经历。当年,摄影记者的身份,可以说是一张无形的绿卡,让我走到城市的不同角落。我是一个城市的参与者,也是见证者,拍摄他们的时候,我也会感觉就是在拍摄自己。

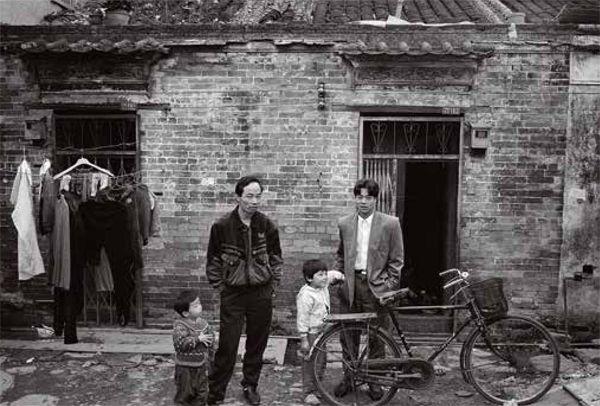

罗湖村4坊183号出租屋的外来工,1990年。余海波摄

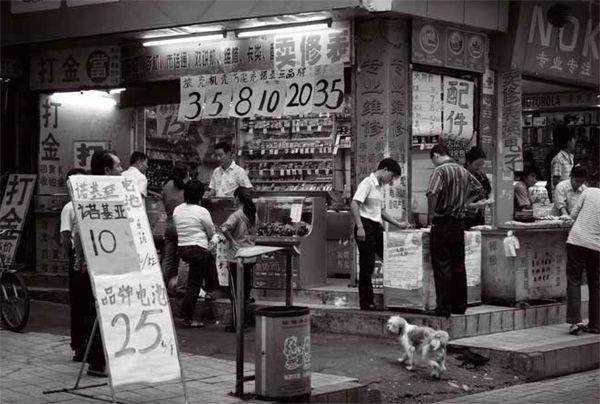

深圳老街上的运货商贩,1991年。余海波 摄

所以多少年过去了,我没有离开深圳,我喜欢深圳不相信眼泪的勇敢,也喜欢这里的创造新生活的梦想和欲望。我喜欢拍摄这个“新地”,就像战士进入战场的前沿阵地,咆哮着冲锋在这块原生态土地上,用青春和生命去验证未知的明天。这也是我很喜欢做摄影记者的理由。

黄媛媛:你拍摄了深圳各种工作和各种背景的人,拍摄时是有选择的吗?现场是真实的吗?

余海波:我的拍摄必须是真实发生的现场。摄影本来就是在记录时间中真实发生的瞬间,这个是摄影语言的动人之处。摄影是主體,零距离记录着现实,表达着真实。

摄影陪伴我40多年,一直是我看待生活的眼睛,也表达着我对人性的认知。我认为,没有任何一种形式能够像摄影一样如此零距离地表达我所经历的真实现实。也是摄影的真实力量引导我,一直走到今天。

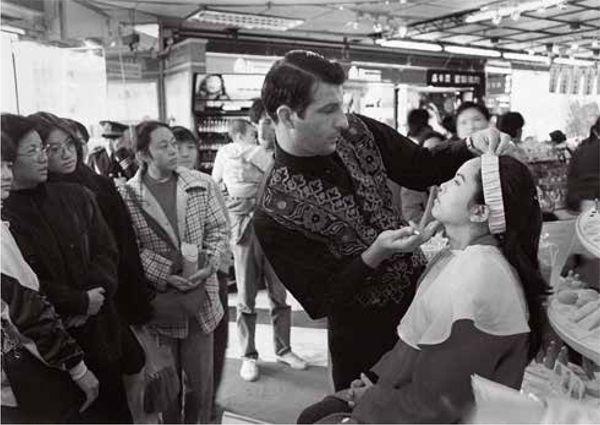

深圳国际商场请来法国美容师为中国女子化妆,1995年1月。余海波摄

深圳巴登街头守候付费电话的情侣,1990年。余海波摄

对我来说,拍摄是有选择的。那些与我的内心发生关联、发生同构、发生着共情的内容,让我感动的故事,都是我拍摄的对象。不管是在任何一种场合,流水线上的工人、新贵富豪、普通市民等,有的时候你看到那一种现场,那一种情绪和状态,能够及时拍下来,就是一种无比的震撼:不可再生的闪现、不可再生的巧合、不可再生的瞬间、不可再生的命运。

生活中的千变万化、丰富多彩、艰辛万苦、幸福快乐在吸引着我,吸引着我的拍摄,吸引着我的思考,吸引着我的好奇。你会感觉到生活有无限的可能,你会泡在生活里感受存在的价值和生命的意义。

黄媛媛:深圳的城市化进程,像按了快进键一样。有种比喻,似乎事物的变化比快门还快。你是否觉得,用纪实的手法拍摄和呈现这样一座城市和其中的人群是最合适的?

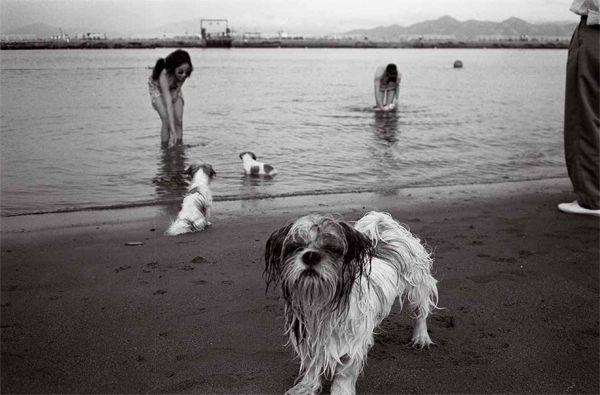

蛇口海边戏水的人们,如今这里已被填海建起林立高楼,1993年。余海波摄

余海波:快速成长的城市让摄影作品充满了镜像的魅力。无论是纪实拍摄还是艺术表现,无论是抽象表达还是观念构成,只是对一个主体的表达方式而言。从我个人的经历和工作来说,纪实拍摄更具有现场的魅力,我特别喜欢在多变的现实中,拍摄各种突如其来的生命,捕捉视觉张力。所以对于纪实拍摄我不会感觉到劳累,我会有一种内心的充实感,它也带给我一种新的观看方式,通过摄影表达对生活的理解,以及对生命多样性的探究。

深圳是一座新兴的城市,由于这里是以年轻人为主的,所以充满了激情、幻想,充满了很多意想不到的未知性。我感觉深圳就像一个超现实般的现实,现实与梦幻交叉,你会发现,很多现实会给你带来意想不到的惊喜。

无数不羁的灵魂在这里挣扎和寻找,寻找新的唤醒,或者是一次新的创造,一种新的梦幻与死亡。拍摄这一切,纪实的力量显而易见。那些意想不到的瞬间,是一种内心的观照。

黄媛媛:你早期是学美术的,后来从事摄影,这段经历对于你后来转行摄影有什么影响?

余海波:我从童年时候开始跟著名画家杨振洲先生学习绘画,后来在军旅中于浙江美术学院随著名版画家张怀江先生学习版画,在部队从事过美术创作。20岁以后慢慢喜欢摄影实践,有了一定的绘画基础,在摄影表现上会显得更加得心应手。

深圳福田出租屋弹钢琴的女孩,1996年。余海波摄

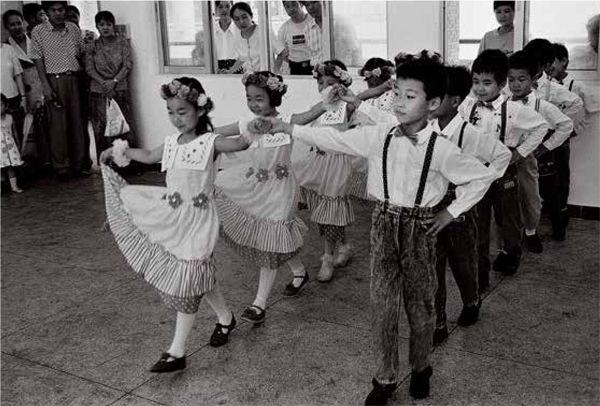

深圳南山幼儿园余天乐和小伙伴们学习西班牙舞,1994年。余海波摄

举一个例子:记得在武汉大学毕业创作时,我经过一段时间的思考,想做一个系列作品,主题是关于现代人内心世界与精神空间的复杂形态,使用一种超现实主义的方式呈现。经过大量的素材拍摄以后,在语言形式上美术功底显得十分重要。那是在1988年,我在班主任刘祖音教授的暗房实验室里,完成了多底合成系列作品《在幻想锁链的彼岸》。这一组作品完全是个人幻觉与想象的组合,这一次并不是借助于清晰的逻辑,而是借助于形象的语言,采用象征、变形、重叠、拼贴、颠倒的手法,依据非理性、也非正常视知觉的联想规律,如实地展示出这一片神奇的精神领地。

当时武汉大学哲学系范铭铧教授在文章中说:《在幻想锁链的彼岸》这组照片中,惊慌失措的眸子、十指撑开的双手、断臂无头的女神雕像、似乎可以敲出响声的光秃秃的石膏人头、滑落的泥浆、坍塌的房屋、毁弃的鱼船、冷落的古阶、正在崩断的栏杆、临时搭建起来的极不稳当的桥……所有这一切都通过多底合成、拼贴颠倒的方法毫无规律地组织起来,隐含着一连串的情感波动。也是从象征进入到超现实意象的转换,以一种非理性的方式去尝试接近理性。

《在幻想锁链的彼岸》系列作品获得第十五届全国摄影艺术展览个人艺术风格银奖(金奖空缺),次年获得首届中国摄影金像奖提名奖。文化部中国艺术研究院翟墨先生在文章中称:《在幻想锁链的彼岸》系列作品是中国超现实主义影像的先声。学美术的经历对我的帮助是很大的,不然真的是无法完成这个系列的作品。

黄媛媛:对于画家来说,更多的是在建構画面,但摄影不同,它更具真实感,您对于这两者的关系和区别是怎么理解的?

余海波:绘画对我影响至深,我始终认为摄影和绘画之间的联系密切。它们在创作思想上殊途同归,都是对社会的思考、对生命的理解、对人性的认知。

摄影和绘画同属于空间艺术、视觉艺术和造型艺术。通过对社会、生命的理解,来反映生活的本质和深度,都通过一瞬之间的呈现传递生命的力量。艺术是不断进行创新的,不断建构新的表现样式和新的审美视象,尤其是在媒体形式和艺术观念不断变化的今天,表达形式之间的融合渗透、交叉,都为艺术创新建立新的可能性。

同时,摄影的表现形式又是独特的,摄影独立存在,尽管不断从文学、戏剧、音乐、雕塑、建筑、书法等艺术门汲取营养,但是,没有被绘画或其他艺术所同化,依然保持着一种独特的艺术形式和摄影自己独特的本质特征。在数字时代,两者的融合被当代艺术运用,已成为当代艺术中影像表现和艺术创作中的趋势。

黄媛媛:在书的自述中,有一段话是这么写的,“我经历了中国最早期市场经济的多种诱惑和迷茫,也经受了精神的失重与存在的困境,尝尝会感受到各种新鲜生活消费的刺激与纠结。”这种纠结和迷茫的状态是否也贯穿在你的拍摄中,并同时在其中找到了出口和最终的方向?

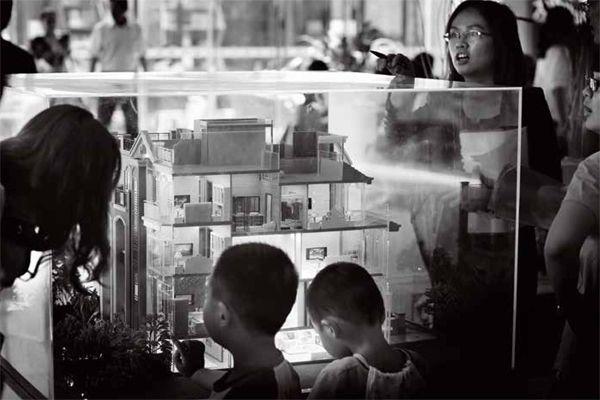

售楼处,2013年。余海波摄

深圳泥岗村,2007年。余海波摄

深圳埔尾村露天台球场上的男人,1989年。余海波摄

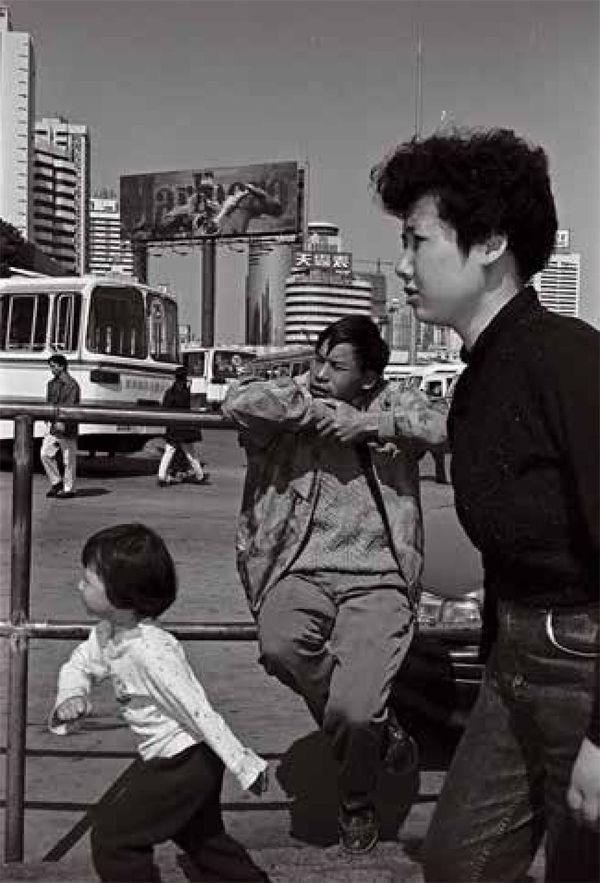

深圳火车站广场上的新移民,1994年。余海波摄

宝安工业区打工妹在工厂宿舍过周末,1992年。余海波摄

余海波:我是1960年代出生的人,来深圳前已经习惯在计划經济环境中生活。来到深圳发现,深圳大胆尝试各种创新、改革。对于我来说,一切都是新的,一切充满着无限刺激。面对颠覆性的生活方式和丰富的物质诱惑,你只能默默相对,然后勇敢地去选择。

有时候,人的某些欲望得到满足的同时,社会也在消解着他们自身可贵的一面。面对各种人群的经历和命运波动,你会看到各式各样生命的内心魔障。所以,我拍摄深圳的许多照片,其实是在近似于幻觉般的现实状态中的某种寻找,一种个体生命经验的观看,以纪实的拍摄方式刺激观看者的情绪、表达与讲述。

黄嫒媛:自述开始于儿时的一个梦境,结束于拍摄的一个梦境。这是否意味着在您的照片中,您也注入了您对于生活和这座城市的某种愿景和个人情感?

余海波:这个里面具有深层的个人情感,内心的愿景,以及个人对社会、对生活的理解。几十年来,我始终坚守着摄影的表达方式,同时,我也非常清楚摄影具有它的局限性,但是摄影也有它不可取代的特性,我希望在有限的空间中坚持这种影像方式表达更深的思考。

黄媛媛:你下一步有什么新的拍摄计划么?还是打算继续拍摄深圳?

余海波:我会继续拍摄深圳。但是,表现方式上会有很大的不同,影像的呈现依然是关于社会、人本、生命、未来的讲述。

最近,我正在进行一项关于深圳古老建筑前世今生的研究和社会考察拍摄,呈现114座雕楼里生活的现代人,他们都是从全国各地来这里寻梦的北方移民,有软件设计师、当代艺术家、网络人、媒体人等,通过他们的生存故事,呈现他们的现实和梦想,是一部纪录长片。

故事从两条线出发,第一条线是今天生活在古老雕楼里的现代人,他们的创造、生存、孤独、希望;他们的奋斗梦想、现实冲突、命运坚守;另一条是香港人寻找古老雕楼的主人,考察他们多年的创业发展脉落,他们漂洋过海的沧桑足迹。

故事讲述当代中国城市化过程中,人们的生存空间、文化体系、精神世界、生活环境的巨大变化,讲述世界文化与中国文化的影响与冲突,讲述现代人对生活和明天的危机心态,对未来的不确定性和生命的认知。

(责任编辑:邢江)