“过秦”还是“过秦皇”?

2021-05-17邓苗苗

邓苗苗

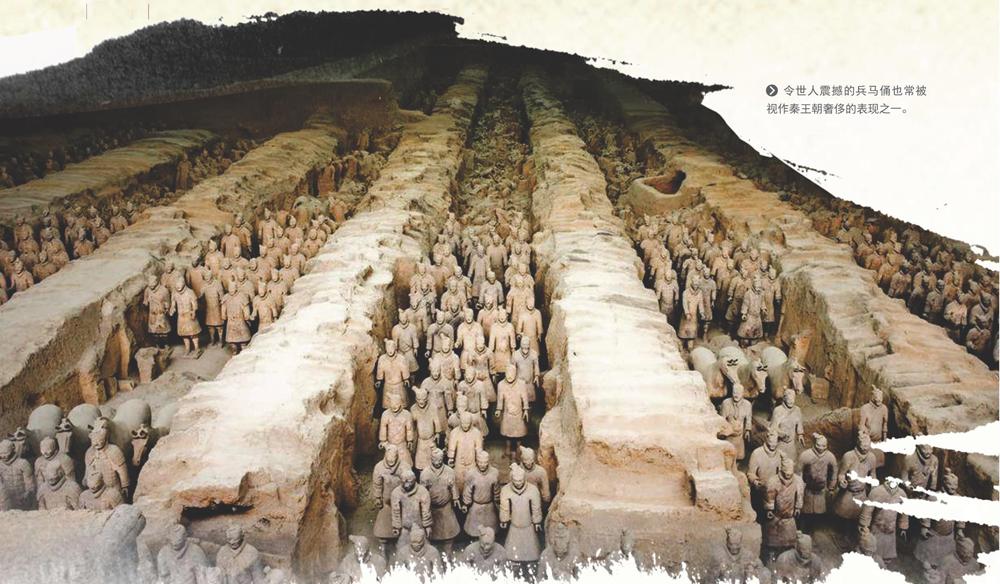

总结前朝兴亡得失是中国史学的传统,“述往事,思来者”从来都不是一句空泛的话。秦朝作为中国历史上第一个大一统的封建王朝,其赫然崛起却在统一短短15年后走向覆灭,总是被后世翻出来警醒时人。

电视剧《大秦赋》包括整个《大秦帝国》系列都浓墨重彩地讲述了秦之崛起,将始皇帝塑造为秦朝历史上的“大男主”,似乎将秦之兴起全然归功于其一身。然而,从蛮夷之地到泱泱大国再到崩盘瓦解,一个帝国政权怎会兴于一姓、亡于一人?

细数历朝历代“过秦”之论,每个时期的评论者都基于当时的情形对短命的秦朝赋予新的理解,这也让“过秦”能够成为永不过时的议政主流。

只是,在中国历史上,“亡国之君”往往遭到后世的口诛笔伐。秦始皇虽然不是秦朝的末代君主,但因为秦实在过于短命,常被视为王朝覆灭的罪魁祸首。“过秦”若只是“过秦皇”,难免失之偏颇。

“过秦”还是过激

汉文帝时期,贾谊以一篇《过秦论》全面分析秦从强盛走向灭亡的形势与原因,“仁义不施而攻守之势异也”,意思是为政者必须施仁政,不能反人民。过秦,是指论述秦王朝的过失,汉人论秦中,《过秦论》最负盛名,但实际上汉朝对秦朝的反思远不止于此。

一方面,从时间上看,汉紧接秦而兴,记忆深刻而心有戚戚;另一方面,汉朝是第二个大一统的封建王朝,只有秦朝的经验最有借鉴意义。于是在汉朝前中期,自陆贾而起,贾山、贾谊、晁错、司马迁等人相继对秦亡做出了自己或全面或片面的判断,“过秦”成为一种流行思潮。

在贾谊之前,陆贾就在《新语》中探讨了秦亡的原因,意在警醒皇帝刘邦。原因很多,比较重要且后来得到普遍赞同的有五点:尚刑虐行而亡、杖谗杖贼而亡、穷兵滥法而亡、骄奢糜烂而亡、不明是非而亡。这五点也基本概括了秦朝灭亡的主要原因。

此时,大汉王朝刚刚建立,祥和景象下可能暗藏危机,随着时间的流逝,越来越多的矛盾浮出水面,关心王朝命运的名士们便变得更加犀利,但凡议论重要议题,必言秦之过失借以观照。

后元三年(前141年),年仅16岁的少年刘彻即位,此时可能谁也没想到,多年后他缔造了西汉的强盛时代。贾谊笔下秦始皇的“好大喜功”——“却匈奴七百余里”“胡人不敢南下而牧马”几乎在他身上重演,汉初对匈奴劣势的局面得到了扭转。也正是在这时,大臣们“过秦”思想聚焦在了“穷兵黩武”上。

主父偃在《谏伐匈奴书》中,将秦亡的原因归结在秦始皇一意孤行,在边疆布重兵防范匈奴,“暴兵露师十有余年,死者不可胜数,终不能逾河而北”。主父偃认为,秦始皇付出了巨大代价也没能将势力范围继续北扩,还让百姓无法安心耕织,生出异心,于是“天下始畔(叛)秦”,为亡国埋下了祸根。为了阻止汉武帝大规模对匈奴用兵,他还不惜直触霉头,称“臣闻天下之患在于土崩,不在于瓦解,古今一也。何谓土崩?秦之末世也”,就差没直接说“您再这样下去,大汉也将土崩瓦解了”。

但显而易见的是,主父偃为了佐证自己的观点实在有些言辞过激,后世不少史学家也指出其采用的材料失实,只是为了劝谏而进行极端化的处理。

“暴秦”也曾“背锅”

在回顾秦朝得失时,汉朝人对秦始皇的评价也对后世形成了深刻的印记。在汉朝人的眼里,秦始皇残暴不仁,是秦二世而亡的根源之一。

有学者曾粗略统计,在《史记》中,汉朝人评论秦亡的文字多达80余处,其中谈及秦始皇的有60余处。晁错就认为,秦始皇“任不屑而信谗贼,宫室过度,奢欲亡极”,这是造成秦灭亡的重要原因。类似的观点也成为了后世对秦朝、对秦始皇评价的主流。

后人总用“暴秦”二字描述秦朝,在于其“仁义不施”,更在于严苛律法等暴政的施行。商鞅所制秦律中有“刑弃灰于道”,即“弃灰法”,被视作律法残暴的典型体现,备受后世诟病。

“弃灰法”,简单来说是把灰倾倒在大街上的人要受到刑罚,这是秦朝轻罪重罚的典型表现,意在对百姓形成威慑,达到“以刑去刑”的目的。

西汉刘向曾评价秦律:“步过六尺者有罚,弃灰于道者被刑,一日临渭而論囚七百余人,渭水尽赤,号哭之声动于天地,蓄怨积仇比于丘山。”描绘了一幅百姓因严刑酷法而身在水深火热中的画面。《汉书·五行志》中则认为秦朝的残酷刑法引起五行变乱而速亡。

到了后世,弃灰的刑罚被演绎得更加严重,宋朝林之奇《尚书全解》中写道:“弃灰于道者诛……刑人相望于道,斯民愁叹不保朝夕。”连弃灰这样的小罪都会被诛杀,以至于道路上全是被刑罚的人,人人自危。于是,“暴秦”的印象越发深入人心,重刑乱法造成秦灭亡的逻辑也更巩固。

实际上,“刑弃灰于道”在商鞅时期就有规定,而韩非子认为“弃灰法”为殷法,时间更早。商鞅时期,弃灰者可能被砍手臂,至于秦统一六国后弃灰者是黥还是诛,目前没有直接史料可以证明。但至少商鞅变法后秦国都依此律,国家依然日趋强盛,可见秦律严苛并非秦速亡的直接原因,根源应在于极短时间内将严苛的律法推行至全国,没有给原本六国百姓缓冲和接受的时间,激化了矛盾。

政治立场决定秦之过

汉朝的“过秦”思潮在后世对秦朝评价上产生了深远影响,后世观点大多与汉朝人一脉相承,但又结合具体时事有所扬弃,有些观点还会产生矛盾,其主要原因在于当事人的政治立场不同。

如西汉前期比较关注废除郡县制是否正确,结果在这个问题上摇摆不定,而唐朝不少人则认为郡县制的制度本身没有问题,焦点在于政令执行上。

唐朝安史之乱后,藩镇势力水涨船高,中央集权受到了极大挑战。到了永贞年间,官僚士大夫群体掀起革新运动,主张加强中央集权,反对藩镇割据、宦官专权。这场改革不过百来天就失败了,主事官员大多被贬谪,柳宗元就是其中一位。

被贬永州后,柳宗元写下《封建论》,认为秦朝采用郡县制“摄制四海,运于掌握之内”,这是值得肯定的,最后秦朝灭亡,“咎在人怨,非郡邑之制失也”“失在于政,不在于制”。在柳宗元看来,秦亡的原因在于政令执行不得人心,郡县制却是利于国家发展的。

显然,做出这样的结论正是基于当时唐朝藩镇割据势力强大,中央权力的触角无法通过郡县制、州县制深入到各地。后来,苏轼也在《秦废封建》中表示郡县制是“冬裘夏葛,时之所宜”,无疑是对大一统的真心拥护。

苏轼与父、弟都曾以《六国论》为题讨论秦之兴亡。苏洵的重点在于六国赂秦而自取灭亡,借以抨击讽刺宋朝廷对辽和西夏的软弱,苏辙以“天下大势”分析六国的得失。而苏轼将秦朝速亡纳入了讨论范畴,他认为,秦朝速亡在于乱法而轻士。尽管秦始皇一开始听从了李斯的建议没有“逐客”,但后来他越来越刚愎自用,“任法而不任人”,无限放大“法”的作用,让人才毫无施展的余地,激发了矛盾。陆贾在《新语》中认为,“秦二世尚刑而亡”,苏轼则指出,“秦之乱虽成于二世”,但根源产生于秦始皇时期,或者更早。

到了明末清初,时人对秦始皇的评价逐渐有了改善,这并不奇怪。秦始皇因弃用儒家思想而遭到后世儒者的厌恶,但儒家思想的影响毕竟不是始终如一的,此外,他一统天下并将地方权力收归中央管辖的举措对于后世确有着重要的意义。

因此,有许多人从历史事实出发,肯定了始皇帝的功绩和贡献。在这些人的影响之下,秦始皇是暴君的观点被逐渐摒弃。明末清初的思想家李贽称秦始皇“自是千古一帝也”,他眼中的秦始皇是一个功过皆有的帝王。他认为,秦朝用打天下的方法治天下,是统治集团的失败,又岂是一两人能左右的。

到了清末民初,章太炎更是热情洋溢地讴歌秦始皇,以《秦政记》《秦献记》等文为秦始皇“辩诬”,认为秦始皇之过只是修建阿房宫之类的“微小缺点”,而秦国灭亡,也不是因为“法”——“卒亡其国者,非法之罪也”。他“赞秦皇”、反对将法作為秦亡的原因,无非是站在民族资产阶级的立场尊法反儒,反击康有为、袁世凯的“法家亡国”论,反对袁世凯复辟封建帝制。至于对秦亡的更多反思,倒是避而不谈了。

应该看到的是,风向变化的背后,是学者们的“过秦”思想逐渐从“过秦皇”的局限中挣脱出来。只谈过,或是将王朝兴亡全系于其一身,明显是不恰当的。

针对秦之所以灭亡,近代历史学家吕思勉的观点更为众人所接受,即秦始皇的一些做法虽然比较激进,但出发点是好的——“他对政治实在是抱有一种伟大的理想的”。吕思勉认为,法家之学在当时是最适合于时势的,但其主张社会利益彻头彻尾都可用国家做工具去达到,就有将皇权扩张得过大之弊。若论秦始皇之过,便在于其既并天下之后,还不改变政策,导致法家之学引领秦朝走向灭亡的结果。