粤北英西峰林走廊云石寺风景营造

2021-05-17罗雨晨萧蕾林广思

罗雨晨 萧蕾 林广思

广东寺观园林是岭南文化与宗教文化的结合,其空间环境与景观营建特点具有深厚地域性与特殊性[1~2]。粤北地区是广东佛教的传播中心之一[3]。在悠久的历史长河中,人们充分利用喀斯特地区优势,强调佛教建筑与自然环境和谐的共生关系,营造出灵性的佛教场所,将精神信仰附着于场所之中[4]。其风景营造方法对如今佛教建筑和文化景观的环境理法研究具有很高参考价值。

英西峰林走廊位于清远市所辖的英德市,被誉为“南天第一峰林风光”,是典型以喀斯特地貌作为主要景观的旅游景区,其中包括了观音谷等具有宗教意义的文化景观。云石寺坐落于观音谷景区,是一处有300 余年历史的文化遗产,是宗教与自然环境结合的产物,其在风景营造方面具有明显的喀斯特地貌特色。因此,本文选取云石寺作为研究案例,通过实地调研以及案例分析,研究云石寺的寺庙园林营造方法,总结出喀斯特乡土景观中文化遗产的风景营造特点。

1 云石寺概述

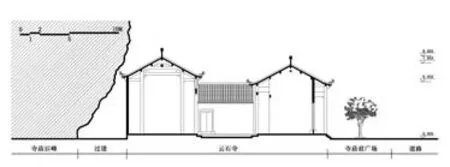

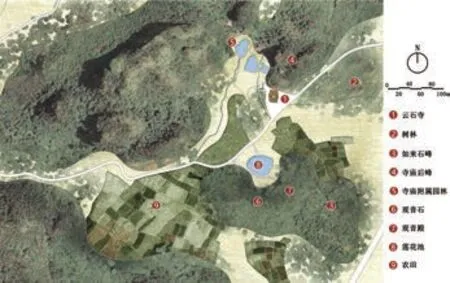

云石寺位于广东省英德市黄花镇的西北部,西临408县道,南面靠近366 县道,坐落于观音谷景区,景区内含有观音岩、观音石等宗教景点(图1)。黄花镇的自然环境优越,英西峰林走廊作为主要景观贯穿其中,拥有喀斯特地貌的秀丽峰峦景观,还有溪流、田园等景观资源。因此,云石寺外部自然环境主要包括石峰、溪流、农田、村落等(图2)。

据云石寺东北面石碑上镌刻的《云石寺重建序》记载,清朝康熙五十六年(1717 年),了尘大师为了宏扬佛法,教化众民,不辞劳苦地踏遍千山万水,云游四海,最终行至黄花镇,先休憩于三山村的和顺岩洞,而后栖身于溪村的观音谷。观音谷壮阔的峰林景观,清澈的溪流池塘,美不胜收的壮丽风景吸引了了尘大师,使其顿生塑佛造殿之意。在了尘大师与当地众民共同努力下,云石寺于同年建成。云石寺在建成之初佛殿辉煌,香火旺盛,钟鼓常鸣,但之后历经了世事沧桑,逐渐衰败,后经有识之士提出复建,各方人士募捐,才得以展现如今的面貌。经过不断整饬与修缮,寺庙与周边加建的石碑、土地庙、作为打坐场所的长生石等,共同组成了云石寺完整的文化景观(图3~6)。

图1 云石寺区位

图2 云石寺周边环境

2 云石寺的风景营造特点

云石寺的风景营造一方面利用了场地的优越性,增强寺庙与自然环境的联系;另一方面也借用场地资源来表达佛教文化。云石寺将寺庙园林的物境转化为情境,将客观存在的物质转化为人们所能体会的主观意识,云石寺与外部环境不仅是眼前之景,更是人们的精神之景。以下将从场地选址、空间布局、景观结构、借景抒情等方面分析云石寺的风景营造特点。

2.1 场地选址

云石寺地处黄花镇英西峰林走廊的观音谷景区之中,交通便利,虽在深山,但靠近村落,周边植被茂盛,生态优越,环境静谧,风景如画。前人修养佛心多在户外,优美的峰林景观、潺潺的山泉能够创造“幽”的意境,为僧人修行提供优越的环境。所以,云石寺建于峰林之中,既传承了僧人们隐修苦行的志气,又收获了自然的山林野趣。云石寺借观音谷之景扬名,观音谷借云石寺增色,吸引游客行至此地,保障了寺庙的长期发展。传统佛教建筑与周边环境自古以来便存在相辅相成的关系,优美的自然环境对佛教建筑的选址具有积极影响,佛教文化也可为名胜景观增色添彩[5]。

云石寺四周群峰环抱,北面紧靠一座石峰,南面为形似观世音菩萨的观音石、神似大佛的如来石峰和该石峰溶洞中的“观音殿”,西南面为农田,东面则为大面积的苗圃(图7)。云石寺的地理位置依山傍水,风景资源丰富。

从古至今,背山面水是我国建筑选址的基本原则。云石寺坐北朝南,北靠石峰,冬季可抵挡北来的寒风,并且寺庙北部与石峰间的空间形成过道,在夏季可形成凉爽的穿堂风;南面为开阔的平地,可接收更加充足的阳光。云石寺没有遵循严格的背山面水格局,而是面向了观音谷景区的重要景点观音石(图8)。观音石旁的石峰中藏有一处溶洞,因有形似观音的钟乳石而得名观音殿,而此地也成为了富有宗教意味的景点(图9)。其外部呈现平凡的溶洞之景,而内部景观惊奇,溶洞幽深开阔,乳石林立,空间迂回转折,形似观音的钟乳石在阳光衬托下显得神圣,内外景观的强烈对比着实给人带来惊喜之感。驻足云石寺外,可远眺观音石与如来石峰。将两者作为对景要素,是云石寺选址的重要原因之一。

云石寺的选址也充分考虑了生活需求及生活质量。场地西北面的三处水源为云石寺提供生活用水,同时降低气温和增加湿度,改善周边的微气候;西南面的农田为其提供食物的保障;东面的成片树林及石峰上的树林提高云石寺周边的空气质量。

所以,云石寺的选址不仅依托了中国传统的聚落营造理论,并且注重营造佛教建筑所特有的宗教氛围,也将微气候改善、生活所需供给等问题考虑其中,为云石寺的长久发展提供了充分保障。正确的选址是云石寺历经300 多年依然存在的重要原因之一。

2.2 空间布局

明清中国寺庙园林逐渐走向世俗化,其中风景化是发展倾向之一[6]。云石寺与自然环境融为一体,创造出不同功能的寺庙空间,这正是寺庙空间风景化的重要表现。云石寺的空间可分为引导空间、宗教空间、寺外园林环境空间和自然环境空间[7~8]。下文将按照该空间分类逐一介绍云石寺的营造特色。

云石寺的引导空间起于通往寺庙的道路入口,终于东北面的石碑。通往云石寺的道路狭长迂回,人们可以享受到视线闭塞的树林与豁然开阔的石峰景观交错形成的丰富视觉体验。云石寺东北面的石碑上镌刻着2013 年为重建云石寺捐助善款的善信户姓名。石碑呈折线形,由距云石寺约40 m 处起,至距约10 m 处终,起到了空间引导作用。

宗教空间作为云石寺的核心空间,主要为建筑内部的祭祀空间以及寺庙门前广场。前广场使用花岗岩铺地,与周边道路的碎石泥土路面形成差异,从而界定特定的空间领域;并在寺庙建筑轴线上设置香炉,在两侧种植菩提树Ficus religiosa限定宗教空间范围。将宗教空间从局促的室内延伸至室外广场,使云石寺的宗教空间半径扩大至约16 m。

寺外园林环境空间是可供人游览玩赏的空间,是寺庙外园林化的环境空间。云石寺西北面环山,存在多处水池,置石嶙峋,植被茂盛。较大的水池为人工开挖的几何形放生池,水深较浅,反映了岭南庭院规则几何形浅池水景的特点[1]。驻足池边,远处的石峰倒映在如镜的水面上,虚实相生(图10)。池边还建造一处亭,作为休憩场所。另外,还挖渠将山泉水源引至农田,作为灌溉用水,其余水池成为家禽的嬉戏空间。云石寺通过融入西北面的自然环境,营造寺外园林环境空间,将寺庙空间范围半径扩大至约75 m。云石寺外部园林环境空间的塑造,在满足空间功能需求的同时,为寺庙增添了艺术氛围,满足世俗的审美需求。

通过借景,将云石寺外的如来石峰等景观纳入佛寺空间中,从而打破了建筑的封闭,进而将云石寺空间范围半径扩大至约130 m。此外,范围内的观音石、观音殿等景观被赋予了宗教意味,与云石寺形成了统一的宗教文化景观。

总之,云石寺打破自身建筑空间的局限,融入自然之景,通过合理布局营造寺庙空间(图11),完善了云石寺的宗教功能以及园林游赏功能,不仅反映了岭南造园特色以及地域文化,也进一步渲染宗教氛围。

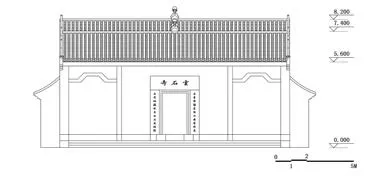

图3 云石寺总平面图

图4 云石寺建筑平面

图5 云石寺南立面图

图6 云石寺剖面图

2.3 景观结构

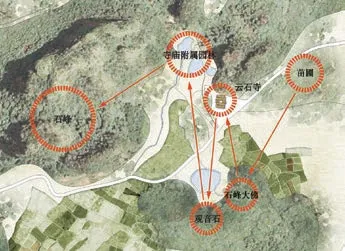

云石寺建于观音谷景区之中,被石峰山林环抱,建筑与自然环境的协调关系成为云石寺与地域环境重要的内在联系之一。云石寺与寺庙后峰、如来石峰、观音石、放生池、池塘等丰富的周边景观元素相融合,且形成了严谨的景观结构。佛教建筑的主轴线蕴含了中国传统思想中的宗法伦理关系[9]。云石寺虽不是传统的合院式寺庙,但根据建筑选址,负阴抱阳,与如来石峰以及北面石峰形成了“如来石峰—云石寺—寺庙后峰”的主要轴线。轴线的形成表现出云石寺与自然环境的联系强调“人与天调”的营造理念,进一步体现了云石寺风景营造与周边环境的充分融合。

另外,多元的景观要素形成了以云石寺为中心,其余多元的风景要素围绕云石寺依次展开的向心型景观结构,加强分散空间之间的联系,使其成为统一的整体。而以云石寺为中心,也正体现了人们对佛教的至高崇拜。

2.4 构景手法

我国寺庙园林常以园林构景的手法,对环境加以组织,提炼自然景观,营造变化丰富的空间序列,并借助借景等风景营造方式,深化山林意境,使人和环境产生情感共鸣[7]。在云石寺空间序列的营造方面,通往云石寺的道路两侧为种植密集的苗圃,较为荫蔽狭窄的道路将视线引入迂回向前的道路。走过苗圃,视线豁然开阔,高大雄伟、绿荫浓郁的石峰映入眼帘,展现了壮观大气的喀斯特地貌山林景象,使人顿时心生敬畏。不断向前,云石寺渐渐显现,而高大石峰与周边广阔的农田、苗圃及远处的石峰共同营造了视野开阔的场景,为进入宗教空间创造了理想境界。进入云石寺内部,较小体量的建筑使得视线闭塞,走出寺庙,如来石峰屹立于前,远处的观音石与其交相辉映,视觉焦点又重新被拉回自然风景之中。在与寺庙内部宗教空间的对比下,石峰大佛的庄严之感更为强烈。转身继续步入寺庙庭院,三面环山,视线集中于庭院与远处层峦叠嶂的石峰,园林意境深远(图12)。因此,云石寺的园林环境通过对景观要素的组织,形成变化丰富的空间序列,并与人的情感产生共鸣,进而深化喀斯特地貌气势壮阔的山林意境。

在我国诸多的佛寺中,巨大体量的佛像是十分重要的空间造型元素,其体现了佛教“广度众生”“包容万象”的精神内涵。而云石寺无法容纳大体量的佛像,故采用借景的手法,借助喀斯特地貌独有的石峰来隐喻这一内涵。

云石寺南面是面积较大且视野开阔的平地,视线终点是体量巨大的如来石峰,通过实物参照对比,估算石峰高约130 m。形似大佛的石峰为云石寺的空间营造提供了良好的条件,通过借景,将石峰隐喻为大佛,使其成为云石寺的主要元素。每当僧客走出尺度较小、空间较为闭塞的云石寺内部,外部较大的空间尺度和巨大的石峰会与建筑内部形成鲜明对比,将僧客的目光引向寺外,使其与自然产生共鸣,油然而生超凡脱俗的佛教意境。另外,云石寺也通过巨大的如来石峰表达出了“广度众生”“包容万象”的精神内涵(图13)。

图7 云石寺与周边环境总平面图

图8 观音石

图9 观音殿

图10 石峰倒影

3 结语

通过对英西峰林走廊云石寺的研究,分析了其风景营造的特点,探讨并总结云石寺与自然环境的和谐共生关系。其在场地选址、空间布局、景观结构、构景手法上都结合周边环境优势,追求建筑布局与喀斯特地貌的空间联系。其虽然建筑体量较小,但是通过多样的风景营造方式,将寺庙空间范围不断扩大,体现佛教法度无边的宗教内涵。从对云石寺风景营造方法的研究中,能挖掘出文化景观在喀斯特乡土景观中的营造方法:佛教建筑与喀斯特地貌的自然环境和谐共生,融入自然环境营造多类型的寺庙空间类型,借助自然环境创造变化的景观序列,丰富人们的视觉体验和游览心境,使人与环境产生共鸣,进而表达山水意境和宗教内涵,以追求美好的寺庙园林环境与崇高的宗教信仰。

图11 云石寺的空间范围

图12 空间序列

图13 云石寺借景剖面示意图