中国国家图书馆藏刘宝楠“愈愚续录”稿本探论

——兼及上海图书馆藏《毛诗注疏长编》《诗经注疏长编》

2021-05-17李寒光

李寒光

(武汉大学 文学院,湖北 武汉430072)

刘宝楠(1791—1855),字楚桢,号念楼,江苏宝应人,道光二十年(1840)进士。受叔父刘台拱的影响,读书好学,汉宋兼采,是清代中后期重要的经学家。事见戴望《故三河县知县刘君事状》《清史稿·儒林传》。著有《论语正义》二十四卷、《释穀》四卷、《汉石例》六卷、《宝应图经》六卷、《念楼集》八卷《外集》二卷等。除此之外,刘氏还撰有《愈愚录》,是一部精心编订、数易其稿而成的考证笔记。刘宝楠去世后,其子刘恭冕据稿本整理,光绪十五年(1889)由广雅书局刻成六卷本。

今中国国家图书馆(以下简称“国图”)还藏有一部题名“愈愚续录”的手稿,著者姓名为刘宝楠。既然刘氏撰有《愈愚录》,此“愈愚续录”是否即续编《愈愚录》的稿本呢?对此,刘文兴所撰《宝应刘楚桢先生年谱》(附著述考)中已有涉猎。张连生教授在整理《刘宝楠集》时,也在整理说明中对其内容、价值略有揭示。但以上二家论述简略,尚有未尽之处,且部分结论仍可商榷。本文从考察这批手稿与《愈愚录》的关系入手,讨论其内容性质,并揭示其研究价值。同时,上海图书馆(以下简称“上图”)藏刘氏《毛诗注疏长编》《诗经注疏长编》稿本二部,与国图手稿多有关联,本文兼而论之。

一、“愈愚续录”题名辨疑

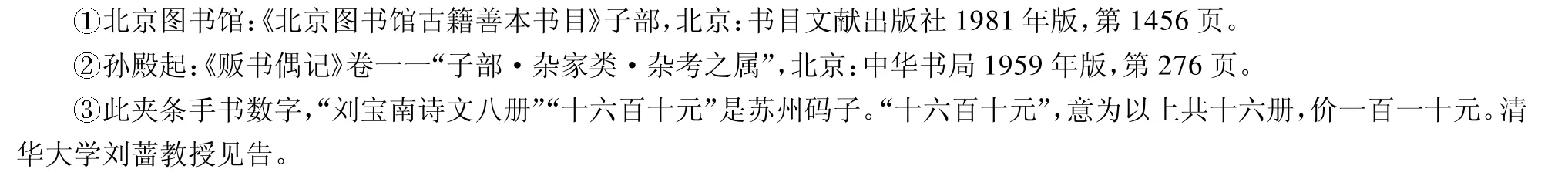

计开

底稿本“愈愚录稿”八册、“刘宝南诗文”八册。十六。百十元。

众所周知,刘宝楠撰有《愈愚录》,据刘氏后人刘文兴寓目,光绪间广雅书局所刻六卷本《愈愚录》并非全部,所撰《年谱》附著述考曰:

今按:国图藏有孙诒让、丁寿昌校订稿本,即上文提及者。又有八卷未刻,与国图藏八册“愈愚续录”数量似合。唯刘恭冕釐定者不称“续”,清人所撰刘宝楠行状、传记及《清史稿·儒林传》均未提及此书尚有续作,因此,此稿是否可以称为“愈愚续录”或“愈愚录稿(续)”,关系到对它的准确认识乃至对刘氏学术的客观评价,不可不辨。

每册“续录”书衣上钤两方图记:上为白文“刘世诜印”,下为朱文“字宗郄号琨石”。这两方印鉴均非刘宝楠所有,而是他的祖父刘世诜的旧章,不禁令人生疑。乾隆五十六年(1791)宝楠出生时,其父刘履恂已经五十四岁;宝楠四岁,履恂去世。宝楠所撰《行状》曰:“府君事亲谨顺,父早卒。”可见,刘世诜去世,一定在宝楠出生以前。因此,《愈愚录》既属刘宝楠,“续录”决非世诜所撰,亦非祖孙相继而成。

今按:“刘世诜印”又见上海图书馆藏《毛诗注疏长编》第一、三册书衣。与此上下并钤的是“楚桢”朱文方印,其他九册《毛诗注疏长编》及两册《诗经注疏长编》书衣上钤盖的,则是同一方“楚桢”图记,上下连盖两次,粗疏草率,甚为无理。两部《长编》主要抄录清代学者著作中与《诗经》相关的内容,其中包括钱大昕《十驾斋养新录》、段玉裁《说文解字注》、王引之《经义述闻》以及刘台拱《经传小记》《国语补校》《文集》等,这些都是晚于刘世诜的学者,所以《毛诗注疏长编》上钤盖“刘世诜印”,必为误用。借此推知,“楚桢”之印亦非宝楠亲自钤盖,所以才有此谬误。

又曰:

我们推测,随手稿四散的还有刘氏祖孙的印鉴,沽人为了便于销售,便将印鉴钤盖在书衣上,但混淆了刘氏先人的关系,以致弄巧成拙,不伦不类。

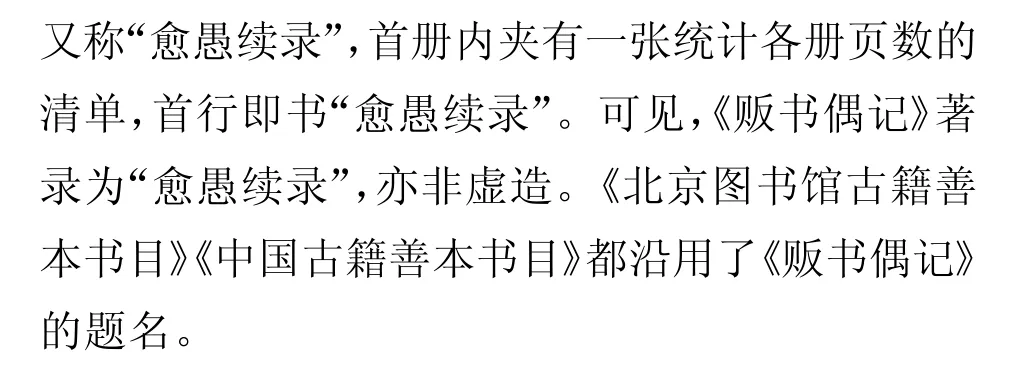

所以,“愈愚续录”或“愈愚录稿(续)”的题名为手稿散出后题写,盖无疑义。上图所藏两部《长编》的题名也是后人所为,但除了影印《毛诗》第九册杂抄《礼记·曲礼》注疏与“毛诗”之名不符外,其余各册内容皆与《诗》有关。且刘宝楠确有究治《毛诗》之初衷。刘恭冕曰:

刘文兴曰:

所以,无论是《正义长编》,还是《毛诗注疏长编》《诗经注疏长编》,作为这两部札记的题名都无可厚非。

那么,国图藏稿题名“愈愚续录”,能否隐括其内容呢?尚需进一步论证。为谨慎起见,我们在下文论证中不再用“愈愚续录”或“愈愚录稿(续)”的名字,而直接称之为“刘氏读书札记”。

二、刘氏读书札记与《愈愚录》之关系

刘文兴针对书衣题名,结合《愈愚录》的编纂,曾对国图所藏刘氏读书笔记的性质有初步判断,他说:

在此,刘文兴指出此稿署“续录”为妄,上文已经详加论证。但又说此为“初编之稿”“初著长编”,我们仍觉未安。刘氏提出这种观点的原因,一方面是囿于书衣题字及书目著录,即使明知是后人所题,但仍持有聊胜于无的心态。

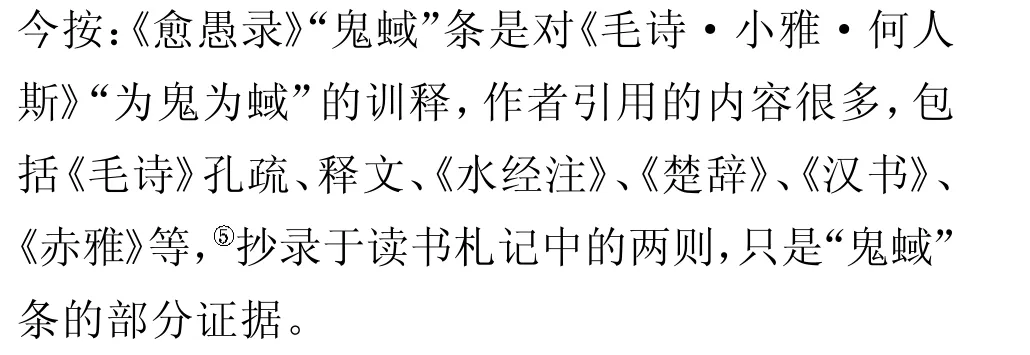

一见于第八册抄录《抱朴子》数条之一:

《抱朴子·内篇》:吴楚之野有短狐,一名蜮,一名射工,一名射影,其实水虫也,状如鸣蜩,大似三合。盃有翼,能飞。无目而利耳,口中有横物角弩,如闻人声,缘口中物如角弩,以气为矢,则因水而射人。中人身者即发疮,中影者亦病,而不即发疮,不晓治之者煞人,其病似大伤寒,不十日皆死。

以上,我们分析了刘氏读书札记中与《愈愚录》复见的几条札记的情况,充分说明这些读书札记是刘宝楠编纂《愈愚录》的资料储备和来源之一。不可否认,这些稿本确实与刘宝楠撰写、刘恭冕整理《愈愚录》有一定关系,这大概也是后人题写“愈愚录稿”,以及刘文兴认为是《愈愚录》的“初编之稿”“初著长编”的根本原因所在。不过,就全书而言,仅有的十几条札记在八册中所占比重太小,仅凭此便称作是《愈愚录》的初稿,难以令人信服。缀以“续”字,亦是子虚乌有,向壁虚造。因为若为“续录”,更不该重复出现“初录”中已写定的条目,且有未加剪裁、论证及转引他书的粗疏痕迹。

其实,国图所藏,正是清人读书札记的一种常见形态,与为撰写某书而作的长编或某书初稿并不完全相同。读书札记是作者积累材料以便于日后著述时参考随手而记的,因学者撰作习惯不同,它们的形态也各有差异。有的随手记录在装订好的书册上,有的则先写在散页上,最后装订成册,或粘贴于家中各处,等日后整理。这些书册,就是清代学者著书立说的前提和准备,清代考据学无征不信,俱有根柢,正是以前期广泛积累资料为基础的。

除《愈愚录》之外,清代大量作者自编或他人代为编纂的考证笔记的问世都经历了这样一个过程,如广为人知的顾炎武的《日知录》、钱大昕的《十驾斋养新录》、卢文弨的《钟山》《龙城》二札记等,皆是在“偶有所得,辄笔记之”的工夫下“采铜于山”,精挑细选而编成的。反观国图所藏刘氏读书札记,内容驳杂,抄录他书者多,而在一事之后接抄相关史料的条目尚少,断以己意、阐幽发微的内容更是屈指可数。与《愈愚录》相比,无论是在体例上,还是在质量上,都相去甚远,全然不能等量齐观。因此,为这些札记册子命名而与《愈愚录》产生联系,不仅不能概括手稿的内容,而且误解了清代考证笔记成书的过程,对正确认识清人读书札记的意义以及对这类札记的利用也是无益的。

三、刘氏读书札记的抄录情况与学术价值

刘氏读书札记所抄典籍主要是正史各书,以《史记》《三国志》《晋书》《两唐书》及《明史》为最。除史书外,所抄经部书有三礼、《左传》等,子部书包括《论衡》《抱朴子》等,集部书则以《全唐文》居多。其中,抄录《史记》的内容最为丰富,情况也更加复杂,可以反映刘氏是如何反复翻阅、摘录古书的。

刘氏读书札记分别装订为八册,抄录的内容大多以书相从。抄录《史记》的情况,前后复见,相对集中。这些内容分别分布在第一、六、八册,第一册有21 页,凡23 事;第六册除中间有一夹页抄《礼记》外,整册全是抄录《史记》的内容,共73 页110事;第八册第29 至36 页,接连抄写,共8 页。

以上三处不仅多寡不一,而且内容亦有差异。第一册先节抄司马贞《史记索隐序》及《后序》,次张守节《史记正义》诸例中的部分内容,包括论史例、论字例、论音例、发字例;然后是司马迁《史记》正文及有关注解的节录,所抄篇目依次是《五帝本纪》《秦本纪》《秦始皇本纪》《周本纪》《项羽本纪》《孝文本纪》《孝景本纪》《十二诸侯年表》《汉兴以来诸侯王年表》,以及《历书》《河渠书》《平准书》。第六册的内容与第一册相似,也是节录《史记》正文及注文,自《五帝本纪》至《燕召公世家》,数量较多。第八册的8 页,全是抄录《史记索隐》的内容,不录《史记》原文,各条之间换行接写,所抄篇目范围最广,凡本纪八、表三、书四、世家十、列传十三,始于《五帝本纪》,终于《太史公自序》。这三册《史记》的内容大致是按照原文的顺序从前往后抄录的,但也有例外,如第一册在抄录《秦始皇本纪》的数条间,有一条的内容抄自《周本纪》《秦本纪》;第八册在《太史公自序》之后,又有三条,分别出自《曹相国世家》《留侯世家》及《白起王翦列传》的索隐。

从以上各册札记抄录《史记》的分布情况及内容来看,我们可以得出以下几个结论:一是三处内容分别是刘宝楠多次阅读《史记》所做的札记,每次阅读都有所抄录,由此可见清代学者对基本典籍反复阅读,不断从中搜寻考证材料。二是第一、第六册所录内容集中于《史记》前三分之一的内容,而抄录本纪的内容多达一半以上,造成这种现象的原因,或在这八册之外,可能还有其他读《史记》的札记,我们现在看到的只是其中的一部分;或是刘氏有两次从《史记》中抄录考证材料时,并没有读完就转读他书了。这种读书重前轻后的情况也比较常见,反映了清人广泛搜罗材料而又随意阅读的现象。三是与第一、六册不同,第八册内容虽然不多,且专录司马贞《索隐》,但抄录的篇目跨越全书,是刘氏通读《史记》而搜辑史料的完整过程的反映。

有意思的是,我们分析了上图藏刘氏《毛诗注疏长编》《诗经注疏长编》两部札记中抄录段玉裁《说文解字注》的内容,也得出了类似结论。抄录段注分别见于《毛诗》第三、四册及《诗经》第一、二册,这四册中抄录的部类及其在540 部中的序号如下表所示:

表1 上图藏刘氏札记所抄录段注

作为读书札记,刘氏抄录《史记》的内容约有三个不同的层次:

第一,仅抄录某篇中的一句或一段,有的还会抄录相应的注文。这种方式反映了刘氏积累考证材料的最初面貌。抄写时每一事为一纸,每事各从一个空白册页的最右侧开始抄写,以下留白,准备抄写以后在其他篇卷或他书中遇到的相关内容。第一册与第六册抄录《史记》的内容,有很多都是这样在一页空白册页的最右侧抄录一两句正文或注文的情况。第八册的内容也是抄录原文,但所抄录的是《史记索隐》,并且各条并排抄写在同一张册页上,写满一页,再写另一页。这些内容有的还有小标题,如第一册第3 条抄录了张守节《史记正义·论字例》全文,刘氏冠以标题曰“史记误字”;第4 条抄录《论音例》,冠以“反音之始”的标题;第9 条抄录《秦本纪》缪公三十七年“天子使召公过贺缪公以金鼓”,刘氏有小标题“铜鼓”等。这些小标题是在抄录时同时拟定的,因为作者后来又用删除符号(以 为始,以 为终。)删去了一些条目,而这些条目也有很多是有标题的。这些随手拟定的标题用来提示或概括所抄录的内容,是学者积累考证材料时以备遗忘、便于查找的重要方式,正是“偶有所得,辄笔记之”的具体表现。上图藏《毛诗注疏长编》《诗经注疏长编》主要采用的是每一事已,则换页抄录的方式,绝大部分条目后还没有接抄旁书中的资料,属于十分原始的读书札记。在纸页版心处,还多标有《诗经》篇名,与国图札记上的小标题有同等功效。

第二,分别抄录不同篇卷甚至是不同典籍中的内容。刘氏抄录原文,在后面留下空白,就是为了以后在遇到相关材料时,可以接抄于其下,使这些材料汇于一处,积少成多,从而考证经史问题,所以我们可以看到一些成组出现的录文。如第一册第21 事:

这是传统学术研究使用归纳法的最基本步骤。清代学者的考证,大到重要学术观点的归纳,小到经史字词的解释,都要先用这种方法搜集相关论据。梁启超将归纳法分为四个步骤,第二步曰:

既注意于一事项,则凡与此事项同类者或相关系者,皆罗列比较以研究之。

又曰:

刘宝楠读书札记的类抄现象,反映的就是这样一个步骤。就这宗札记而言,虽然体量较大,但所辑同类材料尚少。同样,在上图《长编》中,这种类抄现象也非常少见。不过正因如此,方见这些读书札记之原始,以及清人为考明一事一物而广泛搜罗、勤于纂抄之不易。

第三,不仅抄录原文,而且附以己说。这一层次的内容,是刘氏对所关涉的问题的初步考证,或对所记述史实提出观点。第一册第6 事:

《曲礼》“二十曰弱”,生数月亦曰弱。《史记》黄帝“弱而能言”,索隐“子未七旬曰弱”是也。此数月曰弱也。《左传》“须也弱”,此二十曰弱。这是刘宝楠在读到《五帝本纪》关于“弱”字含义及解说后,又辑录了《礼记》《左传》中的释义和用法,发现二书与《史记》的用法不同,故而考证用“弱”指称成长阶段时两种不同的解释。上文提到被编入《愈愚录》的条目,大多已是此类。

刘氏抄录《史记》的三个层次是有明确的先后次序的,而第三个层次与前两个层次的抄录方式相比,抄录不同史料而加以辨析、论证,提出一定的观点,已经超越了一条简单的读书札记,而是相对比较完整的考证笔记了,其价值要远远高于其他两类情况的抄录内容。就刘氏读书札记中《史记》相关的内容整体而言,这一层次的“考证笔记”比前两个层次的“抄录札记”要少得多,是学者由最初积累考证材料向产出严谨考证成果的过渡状态。梁启超将清代学者的读书札记分为三类:

按照这个理念,国图所藏刘宝楠的这宗读书札记,就是“原料”与“粗制品”的混杂体,而上图的两部《长编》,虽然专为解《诗》而作,规模更大,但其“原料”属性更加强烈。不过,这些读书札记虽然远不及后来成书的《论语正义》《愈愚录》精审,但其价值正在于向我们展示了清代学术“精制品”的“史前状态”。所以,傅杰教授在为上图《长编》撰写解题时特别指出:

这两部《长编》与国图藏读书札记为我们展示了清代学者以不同著书立说的目的而积累读书札记的两种面貌,对研究清人考证著作完整的成书过程而言,是非常难得的。

需要说明的是,也正因其面貌的原始,作者对相关内容辑录尚少,在对问题进行初步考证时,多有不完备之处。如第一册第13 事,其标题是“秦汉封周后”:

按:这则札记主要是通过将《周本纪》与《秦本纪》对比互证,说明秦虽灭周,但存其祭祀,封其后代,并据此批评后世朝代更替而亡国灭族的无道行径。但做为考证札记,在逻辑与史料征引上仍有欠缺。标题为“秦汉封周后”,应当包括秦、汉分别封周的史实,而文中所提到的汉武封周之事,见于《周本纪》的“太史公曰”中,并没有独立的论证材料。其实,相关的内容并不隐蔽,既然司马迁提到“将封泰山”之事,则应当于《封禅书》或《孝武本纪》中搜罗相关记载。《封禅书》载:

《史记·孝武本纪》同,唯“脽丘”作“脽上”。又《汉书·武帝纪》:

通过以上对《史记》内容的分析,可知刘宝楠的读书札记,在抄录经史典籍时,一是积累可以用以考证的相关材料,一是将相关的内容抄于一处,并在此基础上开始分析问题,考证问题。虽然在材料的征引和论证的逻辑上还存在一定的缺陷,但这些原材料以及他对原材料的初步加工,都为更加细致、深入的考证打下了基础。

在反映清人治学立说过程方面,读书札记也是极为宝贵的材料。如前文所述,其中部分内容已被编入《愈愚录》,二者形成初稿与定稿的关系,有的差别很大。这种差别,非常真实地再现了学者从读书中发现问题到积累考证材料,经过反复修改,最终定稿的动态过程,也可以解答我们在学术研究中遇到的一些疑惑。

综上所述,中国国家图书馆所藏刘宝楠的读书札记,实际上是作者遍览群书而积累考证资料的读书札记,抄录之初,并不以撰作具体著述为目标,这与明确为治《诗》而做的《毛诗注疏长编》《诗经注疏长编》有明显不同。这部札记主要是按读书的顺序抄录相关内容,有时会以小标题的形式提示所抄录内容的主题,也有极少部分条目已作初步考证,略加辨析,是刘氏编撰《愈愚录》及其他考证著作的最原始材料来源之一,却不是《愈愚录》的“稿本长编”“初著长编”,更不是续补之作。所以,后人在书衣上题写“愈愚录稿(续)”为书名,孙殿起《贩书偶记》著录为“愈愚续录”,都与内容不符。

读书札记是清代学者著书立说的基础,尤其是考证著作的编纂,必须要先做读书札记,积累丰富的考证材料,才能在相互比勘中解决问题。清代学者的读书札记是中国古代士人读书传统与清代学术特征相结合的产物,与清代考据学的兴盛互为因果,互相促进。同时,我们应该认识到,清人读书札记多直接抄录他书或径录他人之说,本是供作者自我使用的资料册子,不受任何著作体式的约束。从内容上来看,这些札记册子可能存在书写潦草、讹误较多、证据单薄、结论武断等不完美之处,没有太高的学术考证价值,甚至不能称为“著述”。但是,它们却是学者治学研究的第一步,是清人读书考证的最初状态。与再经整理而成的著作相比,原始读书札记中的内容还可能透露一些重要的学术信息,如论据的来源、作者的考证思路、观点的转变等。

考察这些有幸保留下来的读书札记,并将它们与作者成熟的著作比较研究,有利于完善对清代学者搜集资料考证问题全貌的认识,是研治清代学术史不可忽视的宝贵文献。