“他者化”中国文化意象的构建

——以BBC纪录片《杜甫》为例

2021-05-15汤君丽

■汤君丽

(遵义师范学院,贵州 遵义 563002)

英国广播公司BBC出品的纪录片以内容精彩、画面声效制作技术精湛而广受各国媒体与观众的关注和喜爱。近几年,BBC拍摄的中国题材纪录片多以中国当代自然风光、社会民生、经济发展、国家政治等为主要内容,对中国文化的对外传播起到了积极的推动作用。

迈克尔·伍德(Michael Wood)是BBC纪录片资深制作人,曾制作并主持超过120部电视纪录片。他同时还是英国知名历史学家,不仅擅长出品高口碑的历史题材纪录片,也擅长讲述中国人文历史类故事。2016年迈克尔·伍德制作的《中华的故事》(The Story of China)和2018年与中国合作拍摄的《中国改革开放的故事》(The Story of China's Reform and Opening Up)真实反映了中国的国情和民情,在西方世界掀起了一阵热潮。2020年4月,他最新出品的纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》(Du Fu China's Greatest Poet 2020)带领西方观众走近这位中国人人皆知、西方却鲜有了解的中国伟大诗人,又收获了中英两国观众及各大媒体的一片盛赞之声。

一、纪录片《杜甫》的主要中国文化意象

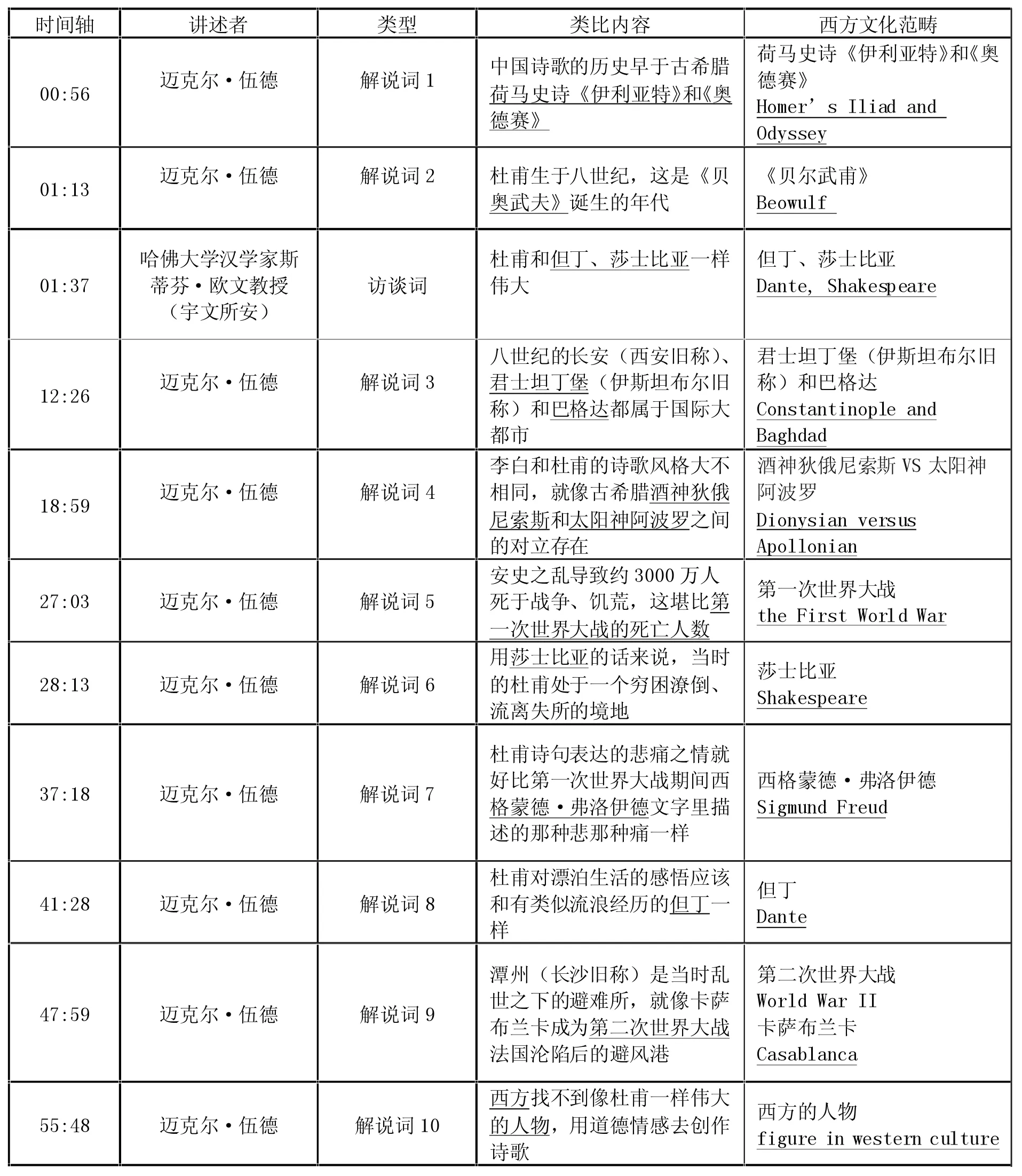

作为一名外国人,从“他者化”的角度向西方世界宣传中国的诗人和诗歌,迈克尔·伍德的这部纪录片堪称首创。为了帮助西方观众理解和感知杜甫未实现的人生抱负和所作诗歌反映的苦难生活经历,整个记录片多次提及西方观众耳熟能详的西方派名诗、西方历史名人以及世界闻名的史诗,运用类比手法消除西方观众对杜甫及其诗歌的陌生感(见附表1)。

附表1 中西方文化类比

纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》作为一种影像艺术,强调声画时空现场的统一,用诗歌朗诵和配乐音效制造听觉效果,用镜头影像塑造视觉感观,由此呈现出杜甫诗歌创作背后的感慨人生以及派生出来的中国文化意象,这是整部纪录片所要展现的核心内容。美国语言人类学家帕尔默(GaryB.Palmer)认为意象不仅包括视觉意象,也包括其他感官所获得的意象。意象是一种借助想象力或记忆力的心理表征和感知。因此,该片的制作重难点并不在于影片的叙事手法和取景编排,而是在于克服中西语言和文化差异的基础之上,从听觉和视觉角度出发,如何通过西方“他者化”视角,最大限度地还原杜甫的人生及其诗歌所折射出来的中国文化意象。

二、古诗韵律的听觉文化意象

(一)莎腔朗诵声

杜甫诗歌中有很多描述听觉的文化意象词汇,比如,纪录片选取的《阁夜》里的诗句“野哭千家闻战伐”描写了荒野人家为战争痛哭的声音,“夷歌数处起渔樵”里描绘的悲凄歌声,《春望》里的诗句“恨别鸟惊心”记录的鸟鸣声等,还有诗句本身意境里带有的由听觉感知到的中国诗词文化意象。除了诗歌对听觉意象的描述体现在了英文的译本里之外,纪录片精选的杜甫名作均由纵横影视和舞台几十余年的英国老牌演员伊恩·麦克莱恩(Ian Mc Kellen)完成朗诵。在戏剧界,他是个出色的莎士比亚剧演员,因而当他用深沉浑厚的莎腔一字一句演绎着杜甫的诗句时,从听觉角度营造出杜甫诗歌的中国古典文化意象,让西方观众体悟那不可言说的心境。正如英国《每日电讯报》评论说:“麦克莱恩爵士以一种平静、娓娓道来的风格朗诵杜甫的诗,让我们感受到它们的美。”由此可见,莎腔朗读既拉近了西方观众和中国诗歌文化之间的距离,也让他们感受到了杜甫诗句如莎士比亚般的古老而伟大。

(二)诗歌配乐

纪录片中大部分诗歌朗诵配乐选择了中国传统乐器独奏、合奏的形式,这些乐器的声音在中国文化中都有相对固定的联系意象。让观众用“听”的方式去感受杜甫的诗歌意境。起源于唐代的二胡音色听起来略带忧伤,善于表达悲伤、思念的情感,《梦李白》就选用了二胡独奏配乐表达杜甫积思成梦对老友李白吉凶生死的关切和悲惨遭遇的同情。箫声、笛声与中国传统弹拨乐器月琴和二胡合奏,在中国文化意象里给人以悲凉之意,该合曲是《江南逢李龟年》的配乐,正好映衬出世境离乱中杜甫重逢流落的宫廷歌唱家李龟年,彼此的凄凉流落而让人百感交集的心情。《阁夜》选用了战鼓声声作为配乐,从听觉上反映出杜甫听闻“五更鼓角声悲壮”感慨万千的情绪。

(三)画面配乐

除了莎腔朗诵和诗歌配乐外,纪录片多处给画面配乐以传递诗歌里的情感文化意象,如:薄雾下的水墨乡村山间流水声、配合诗歌解说词的鸟鸣声、清明扫墓的马头琴声等,都从听觉意象上烘托出了杜甫诗句中里所包含的古诗词中那种深远的文化意象。

三、中国风的视觉文化意象

(一)镜头里的中国“复古风”

为了更加接近杜甫所生活的时代特征,影片特意选取了具有中国历史印记且带有中国视觉文化意象的事物进行拍摄。仿明清建筑风格的西安回民小吃街,街头中国艺人的葫芦丝,山东曲阜的石刻碑林,杜甫的水墨画像,李白的水彩画像,成都锦里的大红灯笼,中国小女孩手中的诗歌竹简等等,无一不让人产生视觉文化意象里的历史时空跨越感。纪录片分别在开篇和结尾都出现了中国复古造型的船,前呼后应呈现杜甫诗歌《风疾舟中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》中一家八口乘船去岳阳的景象。纪录片还运用大量的广角仰角拍摄了复原后的杜甫出生地四合院、故居茅草屋和高大庄严的皇城城门与古墙,那一幅幅下宽上窄的建筑镜头,庄严而挺拔,以及从中国影视剧中剪辑的古代皇帝贵妃镜头和中国古装戏士兵战场厮杀的镜头,都能让观者感受到带有历史沧桑感的中国古代社会的视觉文化意象。

(二)“重复蒙太奇”里的中国元素

纪录片中反复出现的毛笔镜头,可谓下了一番功夫。从远镜的人物书法场景到特写镜头中的蘸墨提笔、下笔舞墨、收笔落章,再到古香古色的毛笔店铺里整齐陈列的各种规格的毛笔镜头,意在用毛笔突出杜甫的文人身份,也呈现了毛笔作为中国文房四宝之一的视觉文化意象。中国舞蹈演员出镜扮演公孙大娘弟子并表演了剑舞,从舞姿和装扮上再现当年杜甫笔下《观公孙大娘弟子舞剑器行》中的剑舞场景。纪录片多处出现了剑舞镜头和水墨山水的江上游船合为画中画的镜头,叠加出多元的中国视觉文化意象。

四、中国文化意象的缺失

(一)中国龙和西方龙

也许是为了符合纪录片写实的特征,不能过多进行事物的主观叙述,纪录片镜头下古香古色的“中国龙船”、解说词中的“龙椅”和《观公孙大娘弟子舞剑器行》诗句里提到的“龙翔”均未加以任何文化解释。然而,世界上关于“龙”的传说太多,欧洲纹章上有龙,西方童话故事里有龙,中亚、中美洲和美索不达米亚的神话中也有龙。西方龙和中国龙的传说和象征是完全不一样的,其蕴含的文化意象也有很大差异。中国龙因外形与蛇最为相似,会让人产生敬畏之情,中国龙图腾是黄帝釜山合符而来,古代又多是皇家专用之物,中国文化意象赋予了龙高贵、吉祥的含义。而西方一直有勇者斗恶龙的传说,《圣经》中的龙是邪恶的化身,西方龙就是残暴的动物,其含义与恶魔无异。这两种不同的文化意象差异会造成西方观众对“中国龙”的理解障碍甚至是误解。

(二)唐朝的兴与衰

主持人用解说词描绘了唐朝文化兴盛和长安城的繁荣盛况,紧接着引入故事主人翁杜甫出生故事和苦难生活经历,然后通篇的基调都是以诗歌反映了当时唐朝政局动荡、兵荒马乱、民不聊生的景象,刻画了唐朝朝廷腐败不堪的衰败形象。杜甫生于公元712年,死于公元770年,他出生那年唐玄宗登基。通过一系列改革措施,唐玄宗在政治上建立了一套考察制度,精简官僚;在经济上推崇节俭、抑制佛教;在军事上改府兵制为募兵制,并兴复马政,使唐朝逐渐步入盛世,被认为是中国历史上最鼎盛时期。公元755年,杜甫43岁的时候,安史之乱爆发,这标志着唐朝进入由兴到衰的转折时期。纪录片没有对杜甫生活前半生的唐朝皇帝取得的丰功伟绩给予说明,只说了唐朝的“衰”而未讲唐朝的“兴”,给西方世界甚至是不熟悉古代历史的中国观众造成错觉,对杜甫所生活的唐朝历史文化意象理解片面化。

(三)中国诗歌的韵律修辞

文化意象很早就出现于中国的古诗词之中,凝聚着中国悠久的历史文化,它们不断出现在历代的文人墨客的文艺作品中,慢慢变为了一种文化符号,具有相对固定而独特的文化意象,可以通过听觉、视觉和修辞等方式传达。即使这部纪录片里的英译诗歌选自洪业1952年出版的并被海外推崇为研究杜甫最权威性的专著Du Fu:China's Greatest Poet,英文中杜甫的诗句只保留了内容而很难将中国古诗词中独有的韵律与修辞翻译出来。中英语言文字的巨大差异,使得文字符号的转换无法向西方世界传递出中国诗歌里的那份韵律修辞文化意象之美。

五、结语

文化意象的创造是感受与知觉经验在头脑中的重现、重组、概括和提升,最终达到艺术的境界。世界不同民族因生存环境、历史传统、文化传说、价值取向不同,文化意象的产生也会不同。虽然这部“他者化”视角下的纪录片不能尽善尽美地还原出所有的中国文化意象特征,但首次给西方世界传播了中国的诗歌和中国古代社会所特有的文化意象,依然是一部佳作。