多模式电生理监测在痉挛型脑瘫患者高选择性脊神经后根切断术中的应用

2021-05-15张文瑞何百祥廉海平

张文瑞,何百祥,廉海平,高 巍

(西安交通大学第一附属医院:1. 麻醉科;2. 神经外科,陕西西安 710061)

脑性瘫痪(cerebral palsy, CP)简称脑瘫,是指自受孕开始至婴儿期非进行性脑损伤和发育缺陷所导致的综合征,主要表现为运动障碍和姿势异常[1]。脑瘫的发病率为2.0‰~3.5‰[2],其中痉挛型脑瘫约占60%[3],主要表现为肌肉反射性收缩过强、全身肌肉常处于收缩状态、四肢肌张力增高等。痉挛型脑瘫手术治疗的关键是切断部分神经根以缓解痉挛[4]。在20世纪初期到中期,术中无电生理监测,术者根据经验选择相关神经根全部或部分切断,患者出现肢体感觉损伤或解痉不全等不良预后[5]。1978年开始使用电刺激作用于神经根,可缓解痉挛症状,保留肢体感觉,但缺乏精确性和敏感性,术后出现解禁不全和(或)大小便功能障碍[6]。

随着神经电生理监测技术应用于脊髓脊柱手术中、肌电图(electromyography, EMG)监测应用于术中脊神经后根切断比例的选择后,手术疗效在全面调整患者肌张力接近正常状态方面得到明显改善,但EMG受麻醉药的影响较为明显[7-8],且无法避免脊髓受损的可能。体感诱发电位(somatosensory evoked potential, SEP)主要反映脊髓感觉传导通路的完整性[9],脑电双频指数(bispectral index,BIS)监测可以客观准确地反映麻醉深度,精准把控麻醉药物使用,降低术中不良反应的发生率[10-11]。高选择性脊神经后跟切断术(selective posterior rhizotomy, SPR)是一种通过电生理监测对脊髓神经根的选择处理,使切断感觉神经的范围和比例更为科学客观,缓解痉挛、矫正畸形的长期疗效令人满意的手术方式[12-13]。脊神经后根切断比例的精准度是手术疗效的关键之一。SEP、EMG、BIS联合监测能在最大程度上增加监测的灵敏度及特异度,减少不良反应的发生率。本研究回顾性总结本院多模式电生理监测技术在痉挛型脑瘫患者SPR中的应用,探讨其提高脊神经后根切断比例的精准度,减少术中术后并发症的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料本研究采用的多模式电生理监测技术获得2019年度院级普通新医疗新技术立项(XJYFY-2019W19),并经医院伦理委员会批准实施(2019伦审医字第W19号)。利用此技术回顾性地观察系列病例,探讨多模式电生理监测技术应用于脑瘫患者SPR中以提高脊神经后根切断比例的精准度、降低脊髓受损的风险、改善不良预后的效果。收集2019年1月至2019年12月在本院神经外科接受SPR的脑瘫患者资料,记录和总结手术节段、入路、多模式电生理监测(包括SEP、EMG、BIS)的结果,以及手术疗效和并发症情况。

1.2 纳入及排除标准①纳入标准:均确诊为痉挛型脑瘫;下肢肌张力分级(改良Ashworth法)≥Ⅲ级;均符合SPR的手术适应证,且无下肢手术史;患者智力尚可,能配合术后康复治疗。②排除标准:存在先天性心脏病、伴有肺动脉高压者,伴有凝血功能障碍、重度智力障碍者,呼吸道感染发作期者,重度营养不良者,存在颅内占位性病变等SPR禁忌证者。

1.3 电生理监测方法采用神经电生理监测仪(Cadwell术中神经监护仪,深圳翰翔公司)和脑电双频指数监测仪(Vista脑电双频谱指数测量仪,上海聚幕公司)监测。所有患者均监测BIS,对前额及一侧鬓间皮肤做清洁处理,将电极片紧贴皮肤,确认BIS监测仪显示数值,分别记录麻醉前清醒状态时的BIS指数、全身麻醉稳定后椎板切除时的BIS指数、打开硬膜后对脊神经后根小束进行电刺激阶段时的BIS指数、电刺激结束后关闭切口时的BIS指数。麻醉药、血压、体温、血气变化、手术操作、镇静及镇痛效果等多种因素会影响麻醉深度,在电刺激阶段,观察同期血压、心率和呼吸变化,调整麻醉用药,维持麻醉深度适宜,保证生命体征平稳。

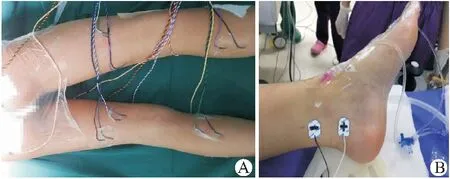

根据手术节段及入路,针对术中易损功能区或神经传导通路,选择对SPR可能涉及神经根损伤和(或)脊髓损伤的最合理的EMG、SEP联合监测,确定监测警报阈值。EMG和SEP监测:按国际脑电图学会制定的10~20导联系统。EMG记录部位:脊神经根支配的靶肌肉(展肌、胫前肌、腓肠肌、股四头肌、腘绳肌、肛门括约肌)。连续监测肌肉电活动,必要时给予术中电刺激。TriggerEMG刺激强度0.05~0.10 mA,刺激频率5.1 Hz,记录神经后根小束阈值,TrainStim结合阈值高低及术中测试肌张力下降以及踝阵挛消失情况,将后根部分高选择性切断。SEP刺激部位:胫后神经(负极:内踝和跟腱之间的近脚踝处;正极:胫后神经走形的内踝远端2~3 cm)。记录电极为Cz′,刺激强度30 mA,频率4.7 Hz,其他参数默认常规设置,参考电极位于前额部Fz,如图1所示。记录术前基线数据、报警阈值设定情况和术中SEP的监测数据,测量其波幅和潜伏期变化,注意体位的标注,摆体位后需做基线和麻醉后基线对比,排除麻醉和全身生理因素的变化。所有入组患者使用同一组监测仪器,由同一组神经电生理专业人员和麻醉医师配合,遵循标准程序全程进行监测及数据收集。

1.4 记录电生理异常术中持续监测BIS、EMG和SEP,并根据需求进行EMG的刺激。报警分为“严重预警”和“次要预警”。“严重预警”是指脑电信号的波幅下降和(或)潜伏期延长达到或超过了报警标准(SEP波幅下降>50%和/或潜伏期延长>10%[14]);“次要预警”是指SEP信号的波幅和/或潜伏期变化未达到报警标准,但出现持续或单一的EMG自发电位[15],此时提醒术者谨慎操作。若BIS>75,则麻醉过浅,可能发生体动及术中知晓等;若BIS<40,可能呈现爆发抑制,应及时调整麻醉用药。

图1 EMG和SEP的监测部位

1.5 麻醉方法选择气管插管全身麻醉,由于患者配合度较低,麻醉诱导采用静吸复合麻醉:面罩吸入七氟烷(6%~8%)、氧气(3~5 mL/min),可给予辅助呼吸,待意识消失后逐步调小七氟烷浓度,静脉给予顺式阿曲库铵(0.075~0.10 mg/kg))、芬太尼(3~5 μg/kg),完成气管插管后给予氧气流量2.0 L/min,呼吸频率12~16次/min,潮气量6~8 mL/kg。麻醉维持丙泊酚(1.1~1.4 μg/mL)、瑞芬太尼(3.5~4.5 μg/mL)和七氟烷(0.1%~0.2%),不使用肌松药,以利于手术[16]。麻醉监测包括BIS、HR、ECG、BP、SpO2、PetCO2、气道压、尿量和体温。

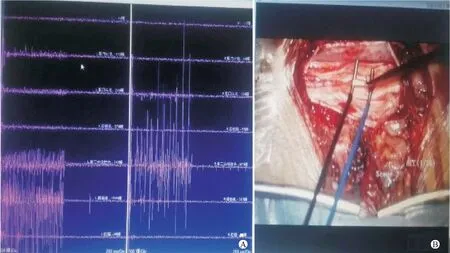

1.6 手术方法患者取俯卧位,头略低位,根据手术目标神经不同,选取三种后正中手术切口,一种只暴露L5及S1椎板上缘,目标L5、S1神经根;一种暴露L3到L5椎板,目标L2、L3、L5、S1神经根;一种是完全椎板间入路,是最新的手术方式,根据目标神经根定位入路间隙,完全不破坏脊柱骨性结构。消毒范围是腰骶部后正中切口手术区域及双侧大腿中段起至足尖末端测试区域。由术者在股内收肌、股四头肌、腘绳肌、胫前肌、腓肠肌、展肌肌腹上埋藏针电极,铺巾后暴露大腿中段以下,以利于术中测试肌张力下降以及踝阵挛消失情况。跳跃式椎板成形和椎板间入路均利用C形臂定位,切开硬脊膜后在手术显微镜下找到目标神经根,并将各根分成5~8小束,神经电生理刺激器以较小并逐增的电流开始刺激,电刺激强度为0.05~0.10 mA。Trigger EMG记录下肢肌肉在电刺激时的收缩反应,记录神经根阈值,TrainStim电刺激强度为0.30~1.20 mA,刺激电量越小,波幅反应越高的高选择性切断,同时观察肢体的反应。刺激L2有股内收肌收缩或曲髋,刺激L3有股四头肌收缩或曲膝,刺激L5有胫前肌收缩或背曲,刺激S1有收肌收缩或足外翻。结合实时评判肌张力和踝阵挛变化情况定量,选择阈值低、肌肉动作电位和收缩强烈的脊神经后根切断,如图2所示。切断参考比例为L225%~45%、L330%~50%、L540%~60%、S145%~65%。术中先从目标神经最小的参考比例开始切断后根神经小束,然后屈膝测试股四头肌肌张力下降情况、屈膝状态下背屈足测试小腿三头肌肌张力下降情况以及踝阵挛消失情况,继续追加切断后根神经小束,直至肌张力下降满意,踝阵挛消失。切断的比例严格控制在参考比例范围内。将切断的后根小束切除10 mm,以防日后神经再生[8]。温生理盐水冲洗后连续缝合硬脊膜,逐层缝合伤口。

1.7 随访查阅患者出院和门诊复查记录,记录出院时肌张力评估、并发症情况和术后6个月痉挛程度评估、步态功能恢复情况。若数据缺失,则电话随访咨询患者或家属。

2 结 果

2.1 基本信息18例痉挛型脑瘫患者在2019年1月至2019年12月于本院神经外科接受SPR治疗,其中男性15例,女性3例,年龄3~11岁,平均(5.2±1.5)岁。体质量11~36 kg,平均(23.1±4.5)kg。所有患者术前肌张力在Ⅲ~Ⅳ级(改良Ashworth法),其中Ⅲ级7例,Ⅳ级11例,所有患者步态异常。

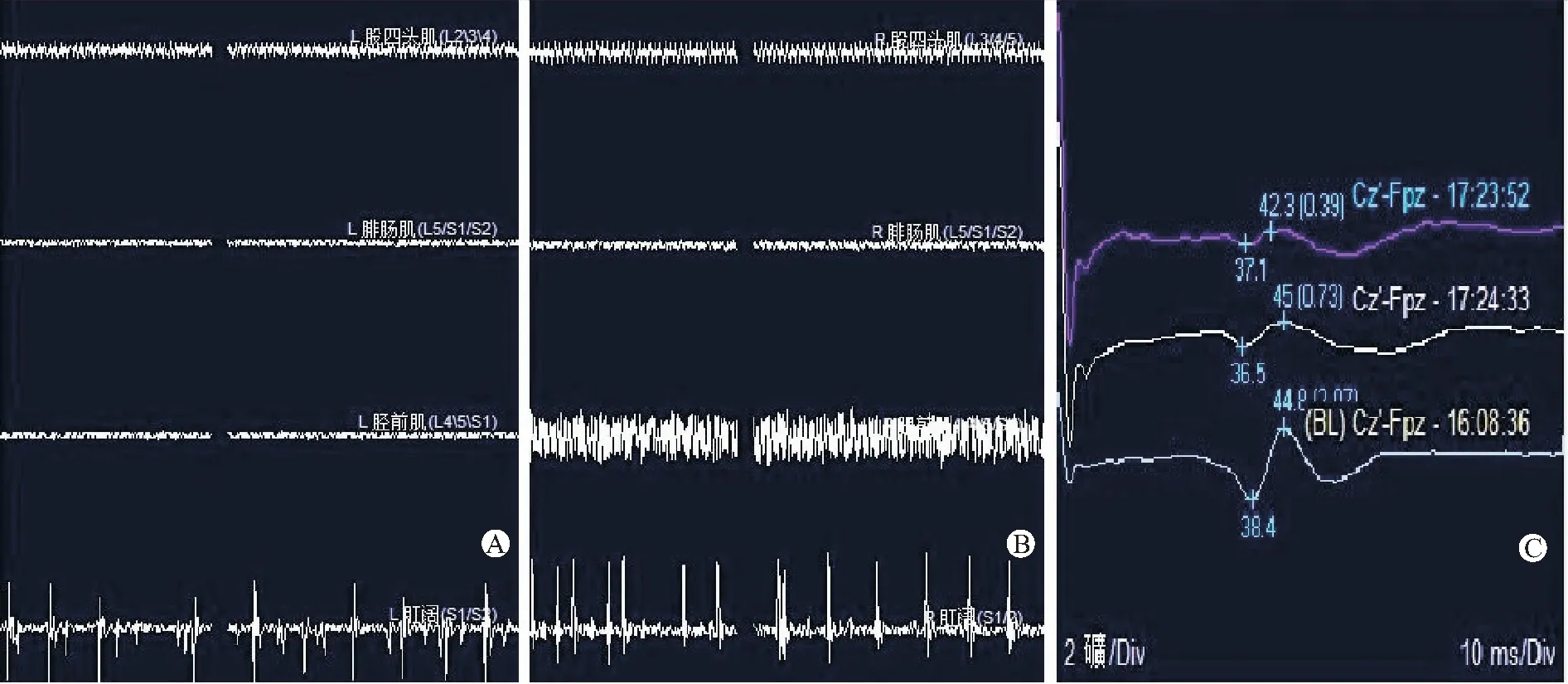

2.2 电生理监测结果18例患者术中BIS指数为60~75时,生命体征平稳,是适宜进行电刺激测试的麻醉深度。神经电生理监测出现异常共有2例(11.1%),其中1例(5.6%)EMG出现持续动作电位,暂停手术后波幅有所恢复,继续完成手术;另1例(5.6%)椎板切开时SEP波幅下降(潜伏期延长10%),减轻操作波幅有所恢复,继续完成手术(图3)。

2.3 手术临床疗效18例患者术中生命体征平稳,均完成手术。出院前患者肌张力在Ⅰ~Ⅱ级,其中Ⅰ级7例,Ⅰ+级6例,Ⅱ级5例,平均肌张力为1.4级。术前双下肢平均肌张力为3.6级,平均下降2.2级。术后随访6个月的有16例(88.9%),其中12例(75%)痉挛完全缓解,4例(25%)明显改善,步态功能改善率100%。术后无下肢感觉减退、排便功能障碍、背痛等并发症。

图2 部分神经根电生理刺激

图3 EMG和SEP监测

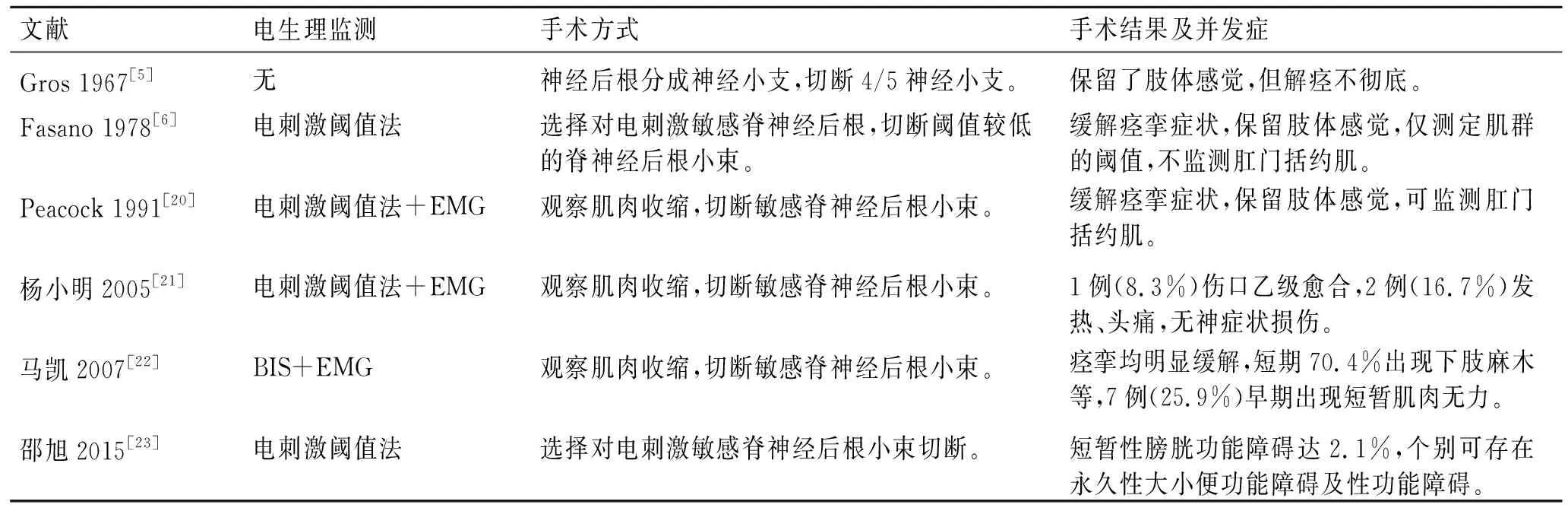

表1 痉挛型脑瘫早期手术方式及预后

3 讨 论

脑性瘫痪在临床中以痉挛性脑瘫最为常见,痉挛型脑瘫以锥体系受损为主,外科治疗的主要目的是解除肌肉痉挛或过高的肌张力,平衡肌力,预防畸形的发生发展,矫正畸形,调整负重力线,改善运动功能,为康复训练创造条件[17-19]。SPR是现代显微外科技术与电生理技术结合,应用多模式电生理技术监测手术部位神经根的具体情况和脊髓传导通路的完整性,使手术更安全、更具有科学客观的依据,避免了经验性手术切除后根比例的失误,使肌张力得到全面的下降,最大限度降低手术风险,提高手术疗效。本研究对象为患者,设置对照组不使用电生理监测不符合伦理要求,为解决这一问题,选择既往研究资料作为参考。较早期脑瘫患者手术治疗,术中无电生理监测,主要根据术者经验选择相关神经根全部或部分切断,极易出现肢体感觉损伤或解痉不全等并发症。电刺激阈值法应用于术中神经根选择后,可缓解痉挛症状,保留肢体感觉,但缺乏精确性和敏感性,术后出现解禁不全和(或)大小便功能障碍,如表1所示。EMG在SPR术中的使用,明显提高了脊神经后根切断比例的准确性,降低了并发症的发生率,但受麻醉的影响较为明显,且无法避免脊髓受损可能。本研究中多模式电生理监测针对术中易损功能区或神经传导通路,选择最合理的EMG、SEP及BIS联合监测,主要作用有以下几点:①确定脊神经节段;②区分脊神经前根和后根;③测量各分束的神经阈值;④发现支配肛门括约肌的神经分束;⑤反映脊髓传导通路完整性;⑥监测及调控麻醉深度。本研究中部分患者术中选择最新的完全椎板间入路术式,根据目标神经根,利用C形臂定位入路椎间隙,硬脊膜切开约8 mm,术中只需部分剥离椎旁肌肉,无需切除椎板骨质,不破坏脊柱的稳定性,创伤非常小,且不埋植针电极,仅用Trigger EMG电刺激测试每个神经小束的阈值,用TrainStim结合实时肌张力测评来决定切断神经后根的比例,做到了个体化切断患者神经根比例,术后患者提前下地活动,缩短术后康复时间。

本研究纳入患者年龄较小,麻醉过程特殊,术中、术后易出现血压异常波动、呼吸抑制、心律失常、苏醒延迟等不良反应[24],麻醉风险增加。BIS监测麻醉深度,严格控制麻醉药物使用,保证适宜的麻醉深度,减少了对神经电生理监测影响及术中、术后不良反应的发生率。EMG监测最早应用SPR,是一个实时动态的监测手段,在术前针电极埋植准确的情况下,术中能直观了解相应节段支配肌群的动作电位情况及肛门括约肌和尿道括约肌的活动,其观察靶肌的动作电位较为精确,动作电位波形会因为刺激电量大小而出现不同的表现,能最快发现神经受损发出警报,提示术者操作已接近重要组织结构,需要采取相应措施避免神经受损。但是,EMG对麻醉药物如吸入性麻醉药和肌松药极为敏感[25],术中控制使用吸入性麻醉药和肌松药极为重要。本研究中的患者仅在麻醉诱导时使用适量肌松药,术中未使用任何肌松药,以减少或避免肌松对电活动的传导影响。SEP记录的是脊髓感觉传导通路的完整性,无法做到实时监测,但其受到麻醉药物的影响特别是肌松药的影响最小。痉挛型脑瘫患儿常合并发育畸形,其中包括神经共干、神经共出口等解剖变异情况,术中确定神经节段难度增加。如果解剖结构不清晰,或通过物理刺激不能引起肢动,就必须依靠轻量的电刺激来确定前后根,对这些病例的观察,Trigger EMG 0.05~0.1 mA为运动阈值,而TrainStim电刺激强度为0.30~1.20 mA,刺激电量越小,波幅反应越高的高选择性切断,同时观察肢体的反应。本研究中,1例患者术中发现在L5节段有1个神经分束刺激时肛门括约肌出现肌电波形,考虑为神经变异表现。没有发现刺激L4及以上的脊神经后根分束时出现括约肌收缩,但不代表其他节段一定不会影响括约肌功能,特别是存在先天畸形、解剖变异或二次手术显露不清晰时,术后就可能出现大小便功能障碍,此时多摸式电生理监测的优势尤为凸显。因此,多模式监测在S1及神经共干等变异时对肛门括约肌的监测尤为重要。

综上所述,多模式电生理监测在痉挛型脑瘫患者SPR中的应用做到了个体化切断患者神经根比例,提高了神经后根高选择性切除比例的精确性,避免了神经、脊髓损伤,降低了术后并发症的发生率,明显降低肌张力,保护括约肌功能,解痉疗效显著,缩短术后康复时间,为患者减轻痛苦、节约费用,为进一步的康复训练创造了良好的基础。