渤海湾盆地岩浆侵入活动与油气成藏特征

2021-05-14许廷生

许廷生

(中国石油冀东油田分公司,河北 唐山 063000)

0 引言

随着日益增长的油气资源需求和火山岩油气藏勘探开发的不断突破[1],火山岩油气藏勘探越来越受到重视,并取得了一些成果,在松辽盆地深层、二连盆地、渤海湾盆地、准噶尔盆地及三塘湖盆地等发现多个规模储量火山岩油气藏[2-3]。但目前针对火山岩油气藏的研究主要集中于火山喷出岩,而对于岩浆侵入油藏的石油地质研究还较为薄弱,特别是对于以岩浆侵入围岩为储层的油气藏成藏机理和模式研究还相对薄弱。结合岩浆侵入活动特点,分析了岩浆侵入活动与烃源岩演化、油气生成、圈闭形成、油气运移聚集、油气保存等之间的关系,以期推动侵入岩相关油气藏的勘探开发及成藏机理的相关研究。

1 区域概况

渤海湾盆地位于华北地区中北部,包括河南北部、山东西部和北部、辽宁南部、河北、天津、北京及渤海海域,面积约为20×104km2,是中朝准地台经古生代沉积,并在印支、燕山运动基础上发展而成的中新生代断陷盆地。渤海湾盆地是中国东部重要的含油气盆地,包括辽东湾、辽河、渤中、冀中、黄骅、临清、济阳和昌潍等坳陷及沧县、埕宁、内黄等隆起,具有隆凹相间的构造特征。渤海湾盆地油气勘探始于20世纪60年代,经过近60 a的勘探,现已发现了100多个油气田,建成了胜利、辽河、华北、大港、冀东、中原等油气田区,年产原油为7 000×104t/a以上,占全国原油总产量1/3以上,是中国东部重要的含油气盆地。随着渤海湾盆地勘探的不断深入,勘探程度不断提高,勘探目标逐渐转向深层、岩性、潜山内幕和火山岩油气藏等隐蔽油气藏。渤海湾盆地发生多次岩浆活动,尤其是晚侏罗世至早白垩世出现了强烈的火山活动,火山岩分布广泛。随着渤海湾盆地中基性火山岩油气藏的不断发现,展示了渤海湾盆地中基性火山岩油气勘探的良好前景,受到了广泛关注。

2 岩浆侵入对油气成藏的影响

随着火山岩油气藏勘探开发的不断突破,火山岩油气勘探开发越来越受到重视。开展岩浆侵入对油气生成、运移、储存、保存等油气成藏要素的研究有利于促进该类油气藏的勘探开发。

2.1 岩浆侵入对烃源岩的作用

岩浆侵入加快了烃源岩中有机质的热演化,增加了烃源岩中有机质的生烃量。通过对渤海湾岩浆侵入区围岩的镜质体反射率(Ro)检测分析发现,岩浆侵入区Ro值远远偏离了正常的镜质体反射率随深度变化轨迹,且Ro值随围岩离侵入区的距离增大而减小,即靠近侵入区的围岩Ro值高,远离侵入区的围岩Ro值逐渐降低。岩浆侵入活动可加快有机质热演化和提高有机质转化率的主要原因是:①岩浆侵入过程中,自身携带的大量热量,提高了侵入区的地温梯度,使有机质在正常生油门限之前就发生生烃和排烃,加快了有机质成熟;②有机质热降解过程中,富含镍、钴、铜、锰等金属元素的岩浆热液侵入,可显著提高有机质的生烃量和氢气的生成;③岩浆侵入过程中,通常伴随着CO2、H2和CH4等气体,这些气体可进一步提高有机质的转化率,如氢气可促进烃源岩有机质生成更多的烃类等[4]。

2.2 岩浆侵入对储集层的影响

岩浆侵入活动引发的挤压变形、热液活动引发的变质及成岩作用是围岩形成良好储集性能的重要原因。

在岩浆侵入过程中,热流体膨胀和动力挤压等机械作用可产生异常高压,产生的异常高压挤压冲击围岩,造成围岩发生塑性形变或脆性破裂,形成拉张和挤压次生裂缝,碎屑颗粒发生破裂及压溶作用,形成次生孔隙。高温岩浆侵入使得围岩产生水热增压作用和生烃增压作用而形成大量微裂缝,同时,侵入的高温岩浆热液与围岩发生水岩反应过程中,对侵入岩和围岩储集空间发育具有促进作用[5]。另外,侵入岩浆冷凝和围岩中矿物的重结晶、离析、扩散等接触热变质作用,可在岩体中产生大量的粒间或晶间孔及微裂隙,这些原生孔隙受压实作用影响较小,在盆地深层具有良好储集性能,并为后期形成构造裂缝奠定了基础。

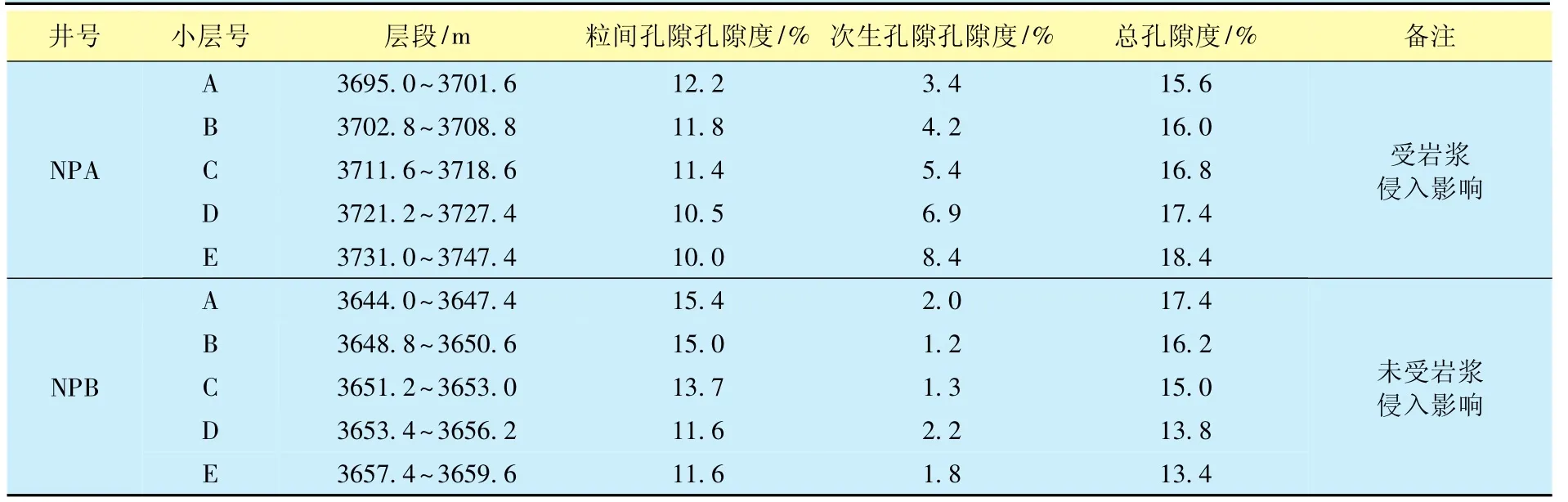

岩浆侵入产生的区域热变质及动力挤压作用,可增大围岩的宏观空隙和微观孔隙,提高围岩的储集能力,增大围岩的孔隙度,增强渗透性[6](表1)。

由表1可知:受岩浆侵入影响的NPA井上部围岩次生孔隙明显比未受岩浆侵入影响的NPB井发育,而且NPA井上部围岩越靠近侵入体次生孔隙越发育,可见岩浆侵入活动对改善围岩储集性能具有重要的作用。

表1 渤海湾盆地冀东探区岩浆活动对次生孔隙发育情况对比Table 1 The comparison of magmatic activity to the development of secondary pores in eastern Hebei Exploration Area of Bohai Bay Basin

2.3 岩浆侵入作用与油气圈闭的形成

岩浆侵入可形成岩株、岩墙、岩盖、岩床等众多侵入体,这些侵入体与沉积层相互结合可形成背斜、上倾尖灭、断块、断鼻和侧向封挡等多种类型的油气圈闭。例如:岩浆侵入造成沉积地层局部隆起,形成背斜型圈闭;岩浆侵入使沉积地层倾斜,而形成侧向遮挡或岩性圈闭。另外,岩浆侵入形成的致密侵入岩可以作为盖层,利于形成油气藏[7]。

2.4 岩浆侵入对油气运聚的影响

流态、通道、动力是油气运移的3个必要条件。首先,岩浆侵入使得围岩性质发生改变,产生大量裂缝,侵入岩浆后期的活动和冷却收缩等也可产生大量裂缝和孔洞。另外,岩浆侵入形成的火山通道等都可作为油气运移的良好通道[8]。其次,岩浆侵入造成的高温、高压可使地下水失去氢而达到超临界状态,同时,岩浆侵入可形成的CO2、H2、CH4等气体,可提高油气的溶解度,降低油气的密度和黏度,从而促进油气运移和聚集成藏。另外,岩浆侵入体冷凝后,侵入体及其围岩内温度、压力下降,从而,形成一个压力相对较低的区域。压力差异为烃源岩和早期油气藏的油气运移聚集成藏提供了动力[9-10]。

2.5 岩浆侵入与油气保存

岩浆侵入对不同时期的油气藏影响不尽相同。油气形成的晚期,岩浆侵入所伴生的断裂及火山通道可为油气聚集成藏提供良好的通道;侵入岩储层及变质岩储层均可为油气聚集成藏提供良好的场所;有些侵入岩浆形成的致密侵入体可作为良好的盖层和侧向遮挡形成封闭性较好的油气藏。因此,岩浆侵入对后期油气成藏和保存起到重要作用[11]。

油气形成早期,油气遇到高温侵入岩浆可能被烧毁或受到烘烤发生变质及沥青化,另外岩浆侵入可切穿盖层或油气藏,从而造成早期形成的油气藏遭受破坏。

3 渤海湾盆地岩浆侵入油气藏特征及重点勘探目标

3.1 岩浆侵入油气藏特征

渤海湾盆地火山活动频繁,岩浆侵入油气藏发育,不同岩浆侵入油气藏成藏主控因素及油气富集规律也不尽相同。渤海湾盆地纯西、曹家务、张东、大罗家等地区发现的侵入岩-泥岩变质油气藏,是由于岩浆侵入活动造成上覆泥岩上拱变形、变质形成大量裂缝,并与油源形成良好沟通而成藏,因此,油气主要富集于侵入体厚度大、构造变形严重、裂缝发育的上覆泥岩变质岩中;临南凹陷夏38块属岩浆侵入体蚀变油藏,此类油藏侵入岩体中部的侵入岩厚度大,构造变形明显,后期容易发生蚀变和溶蚀,产生裂缝发育带,形成油气富集油气区;临邑凹陷商741块岩浆侵入油藏属构造裂缝油藏,油气分布与构造裂缝密切相关,往往在断层附近裂缝发育部位形成富集区;商河地区商13块岩浆侵入油藏属于断鼻油藏,岩浆侵入造成上部沉积储层上拱形成断鼻或背斜圈闭,与油源沟通即可形成油气藏,因此,油源是此类油气藏成藏与否的关键;辽河油田欧36、红5和商56块沙三段砂岩油藏属侧向遮挡型油藏,储集层与侵入体配合形成侧向遮挡圈闭并成藏,侵入体侧向发育的储集层是油气成藏的关键。

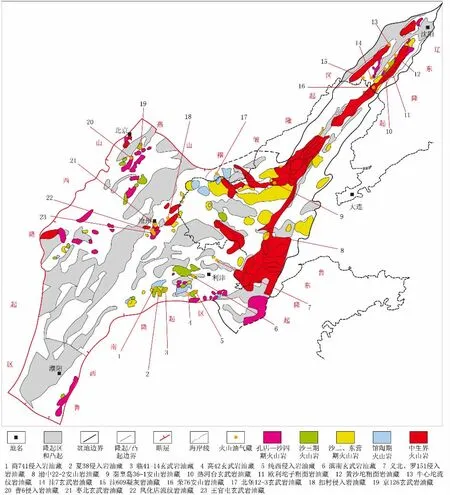

3.2 岩浆侵入油气藏重点勘探目标

近些年,在渤海湾盆地渤海海域、辽河坳陷、济阳坳陷、黄骅坳陷等火山岩油气藏勘探都取得了重要进展,在以常规油藏和火山喷出岩为主要目标的油气藏勘探过程中,发现了欧利坨、曹家务、张东、商 741、商 56、商 13、夏 38、罗 151、义北、扣村、纯西、欧36、红5等多个侵入油气藏(图1),发现的侵入油气藏占到了所发现火山油气藏的近50%,为该区储量增长做出了重要贡献,展现了岩浆侵入油气藏良好的勘探潜力,对扩大该区油气勘探领域具有重要意义。渤海湾盆地火山活动贯穿于馆陶组、东营组、沙河街组和中生界地层形成过程,沿深大断裂展布的各种火山岩体在渤海湾盆地均发育,渤海湾盆地火山岩油气藏具有较大的储量规模,是该区下步储量增长的重要领域。渤海湾盆地沙一段沉积晚期岩浆活动明显减弱,岩浆活动以岩浆侵入为主,岩浆主要侵入沙三段地层中,因此,渤海湾盆地沙三段广泛发育岩浆侵入体。这些侵入体及其围岩经历后期多次构造运动,可发育大量裂缝和次生孔隙,另外,该侵入体及其围岩处于该区主力烃源岩沙三段中,或与烃源岩具有良好通道,是渤海湾盆地下步勘探的重要目标。下步应结合不同侵入油气藏成藏主控因素和富集规律,进一步强化研究,不断深化认识,加大侵入油气藏的勘探力度,以期取得更大突破,为该区增储上产奠定坚实基础。

图1 渤海湾盆地火山岩油气藏分布Fig.1 The distribution of volcanic oil and gas reservoir in Bohai Bay Basin

3 结论

(1)岩浆热液侵入提高了区域地温梯度,进一步加快烃源岩中有机质的热演化,并增加了有机质的生烃量。

(2)岩浆侵入引发的挤压变形、岩浆热液活动引发的变质及成岩作用有助于围岩次生孔隙及裂缝的发育,有利于形成良好储集层。

(3)岩浆侵入形成的岩株、岩墙、岩盖、岩床等众多侵入体与沉积层相互结合可形成背斜、上倾尖灭、断块、断鼻和侧向封挡等多种类型油气圈闭,有利于油气聚集成藏。

(4)岩浆侵入对早期形成的油气藏存在一定的破坏作用,但对后期油气生成、运移和聚集成藏具有重要的作用。