回归“人民文脉”:延安鲁艺七年片段

2021-05-13张亚萌

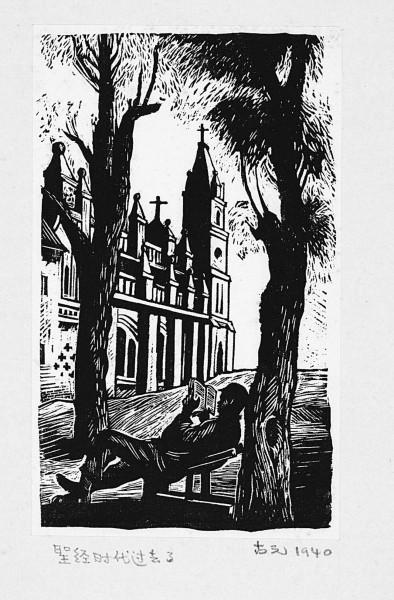

古元创 作于1940年的 黑白木刻作品《圣经的时代过去了》张亚萌供图

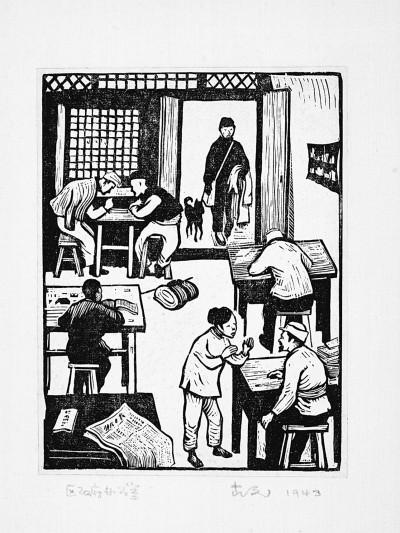

古元创作于1943年的黑白木刻作品《区政府办公室》,可以看出古元在创作上内容和风格的转变。张亚萌供图

“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走过来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。”何其芳在1938年写道。

“文章小米青春”的七年过去了,这些鲁艺人陆续走出延安,从小鲁艺真正走向了更大的鲁艺,从而彻底而深刻地改变了20世纪后半叶中国文艺的面貌与形态。

1940年,鲁艺美术系三期学员古元创作了一幅木刻《圣经时代过去了》,画中青年在树下读书,背景是天主教堂哥特式的尖塔,塔上十字架耸立,但教堂已人去楼空。

这幅画又名《延安鲁艺校园》——那天主教堂的确是延安鲁艺的标志,但圣经时代已经过去了:作为中国共产党在延安创办的第一所培养抗战文艺工作者和文艺干部的高等艺术学府,1938年4月在延安北关云梯山麓文庙台一带成立的鲁迅艺术学院,1940年4月更名为鲁迅艺术文学院,1943年并入延安大学改名为鲁迅文艺学院,但一直简称“鲁艺”;1939年8月3日校址迁至城东桥儿沟后,这曾作为西班牙传教士传播宗教文化之所的教堂成为了鲁艺的礼堂,直至1945年间,一如曾任鲁艺美术系主任的蔡若虹所言,“文章小米青春”,留下了一代青年人的文艺回忆。

延安作风

这幅颇有珂勒惠支和苏联版画味道的《圣经时代过去了》,生动还原了茅盾在《记鲁迅艺术文学院》中描述的场景:在教堂四周的大树荫下,“你可以时时看见有些男女把一只简陋的木凳侧卧过来,靠着树干,作为一种所谓‘延安作风的躺椅,逍遥自得地在那里阅读”。那座教堂,造型简洁,结构均衡,看起来和四周黄土窑洞的环境颇为“违和”,但早在鲁艺到来之前就已存在——1911年陕西北境代牧区成立,在回国募捐后,第一代主教、西班牙人易兴化选定延安作为主教驻地,购得桥儿沟村七十余亩土地。1923年至1935年间,这里逐渐建起7排52孔石窑,办起学校、孤儿院、诊疗所等机构。天主教堂也于1930年起建,1934年竣工,内部为三通廊式,并列两排立柱,如今按1938年9月至11月于此召开的中共扩大的六届六中全会原貌陈设。

“大门里面矗立着一座巍峨的可容纳五六百人的教堂,教堂里面有一个台子,后来成了我们演出中外名剧的舞台。”鲁艺二期学员、戏剧家史行曾这样回忆。这座彰显哥特式建筑风格又融合中国传统建筑元素的教堂,不仅代表了鲁艺,也“象征”了鲁艺前期“土洋结合”的风貌——当“山顶上”和“亭子间”的文艺人才在鲁艺会合,各种文艺思潮于桥儿沟激荡,便会产生令人惊奇的生活图景。

鲁艺开学当晚就演出了戏剧《人命贩子》《到马德里去》,从此演出不断;5月公布了各种会议参加人员,除院务会议、教务会议、考试委员会等“标配”外,还有“晚会委员会”;1939年3月至12月,鲁艺实验剧团开晚会112个、演出话剧26个、街头宣传462次、创作话剧24个,还有群众大会、座谈会、演讲晚会……忙碌程度可想而知。“延安也可以上演一点国统区名作家的作品嘛,《日出》就可以演。这个戏应该集中一些延安的好演员来演”,1939年冬天,毛泽东这样对鲁艺戏剧系主任张庚说了之后,1940年元旦,实验剧团联合抗大等单位连演12场《日出》,场场爆满。史行回忆,那时他们看的剧除了《日出》,还有“果戈理的《钦差大臣》、契诃夫的《蠢货》”;1941年,实验剧团第一次运用斯坦尼体系演出话剧《中秋》,年底又演出包戈廷的《带枪的人》,让中国舞台上首次出现了列宁和斯大林的形象。

教堂不仅演洋剧,还办舞会。在“跳舞成风”时期,鲁艺是延安舞会最盛行的地方,教堂则是人最多、最热闹的舞场。王培元在《延安鲁艺风云录》中记载:“每周六鲁艺都有舞会,有时还举办化装舞会……据统计,当时延安干部、学生的男女比例是十八比一,女性为数很少,所以在舞会上,鲁艺的女学生是最受欢迎的女舞伴。”

满目青春

走出教堂,背后紧挨着一段台阶和小门的遗迹,据说当年是方形院子,里面有报刊阅览室,是五大开间带檐廊的瓦房。而当年“正牌”鲁艺图书馆则曾高踞于与鲁艺校园一街之隔的东山上,与鲁艺院部为邻而自成一方天地。有学员回忆,吃力地越过几十级台阶而站在图书馆的门前,侧身俯瞰着桥儿沟的时候,哥特式教堂的钟塔、高耸的白杨、婆娑的柳枝、悬崖的侧影、在山径上蹒跚的白色羊群……便能在眼前展现出来。如今的东山上,还有不少窑洞,已经建成开放沙可夫、茅盾、丁玲、马可、韩起祥等多位文艺家的个人纪念馆。

从图书馆借了书,就可以像喜欢马拉美、惠特曼和马雅可夫斯基的学员冯牧一样,拿着《草叶集》去见文学系教员周立波,见他在东山窑洞外的小路上一边散步一边大声朗读雪莱的诗——散步,不是周立波的特权,而是鲁艺的特殊景观。延安照明用灯油有限,晚饭后到点灯前,有一段相当长的时间,是鲁艺师生“雷打不动”的散步时间,伙伴相约或踽踽独行,长时间、大范围的散步是鲁艺人思想和精神的漫游,亦是一种具有丰富意蕴的文化景观。

散步者中没有1938年11月到鲁艺的冼星海。毕竟中国女子大学在延河边王家坪与杨家岭之间的山坡上,从鲁艺过去要走十几里路——女大开设音乐选修课,他是主讲教师,上课都在晚上,要走很长时间夜路。一次冼星海想走捷径而翻山越岭,结果迷路而迟到,很多女大生都记得他风尘仆仆手拿一根走夜路打狼的树棍出现在教室的情景。

初来乍到的冼星海并不适应延安的水土——毕竟这里只有饸饹面,没有靓汤。鲁艺最艰苦的时候,每人每天一斤小米、一钱油、两钱盐,副食基本没有,几乎顿顿是盐水煮土豆、白菜汤或南瓜汤;每月有一两次馒头或者肉丁烩面条,就是“盛事”。在这样的情况下,鲁艺对这位留学归来的南国之子却非常关照,送给他延安少见的大米、饼干、白糖、咖啡、香烟;在给友人写信时,他提及受到优待,在鲁艺教员工资一律为12元、助教6元时,他能拿每月15元(包括女大兼课津贴)的“高薪”;除宿舍外还有一孔配了火炉的窑洞作创作室。喜欢热闹的他在日记中记录,他和朋友特别是音乐系的“广东仔”能共享在延安难得吃到的羊肉。

在鲁艺,冼星海最大的成就莫过于1939年春天与光未然合作、在东山窑洞里6天完成全曲的《黄河大合唱》。1939年的鲁艺,不但遍地歌声,而且满目青春。受《黄河大合唱》启发,朝鲜籍青年郑律成与诗人公木创作了《八路军大合唱》,其中的《八路军进行曲》后来成为《中国人民解放军军歌》。而在抗大学员丁雪松的回忆中,郑律成的晚会演出可能印象更加深刻:“他的节目很独特,嘴里吹着口琴(用铁丝把口琴系在头上),怀里弹着曼陀铃,脚下踏着打击乐器,一身而三任……有时他引吭高歌,那宏亮抒情的男高音,具有一种感人的魅力”——当然有魅力,1941年,他们结婚了。

有青春的地方就有浪漫爱情。周立波爱上文学系学员林蓝,1942年7月,他们和因舞结缘的何其芳与牟决鸣在同一孔窑洞举行婚礼。而校花苏菲也因教堂舞会而与美国医生马海德恋爱,周末傍晚,这位后来成为首位入中国籍的外国人骑马来接她约会,就会遇上一帮“剪径的刀客”:鲁艺男生气愤于校花被“外人”摘走,冲他大喊:“谁接走苏菲,留下买路钱!”一拥而上翻走老马口袋里所有的香烟和零钱。

土洋结合

与戏剧系、音乐系不同,美术系的活动就不大可能在教堂里举办了,但他们可以在教堂后面由当地砂石砌筑、正面墙和后背墙均有挑檐的石窑洞教室里,在透过半圆形木棂方格窗的阳光中看洋书、办洋展——美术系所用教材有《西洋画派二十讲》,《阿波罗艺术史》、自制教材《艺术解剖学图解》及日文版《世界美术史教材》54卷。王朝闻借来罗丹雕塑图片办了观摩展,引得全校参观;美术系还办过塞尚和毕加索画展,1941年边区美术工作者协会在北门外军人俱乐部举办世界版画展,师生步行十多里路去参观——这可能也算一种散步。

相较课程之“洋气”,美术创作则自带“土味”——贫瘠闭塞的高原、常年半干旱的北温带内陆气候为枣木、梨木提供了生长环境,使它们成为创作的上乘板材,也使美术系基本成为木刻系——难以找到画纸,只有三五九旅用土法生产的马兰纸,厚且不光滑;没有炭笔,就到山上砍柳条,用绳子捆扎,外包黄黏土,放在火里烧成木炭条;而木刻刀则来源于粗铁丝和敌机扔下的炸弹皮。

鲁艺二期起增设的文学系也在两排石窑洞教室中上课,这里仿佛是外国文学的世界,开设英法俄文课,教员曹葆华开英文班,讲惠特曼的《草叶集》和菲尔丁的《汤姆·琼斯》。据史行回忆,“我们办起了洋味十足的‘文艺沙龙,曾担任文学系主任的诗人萧三用俄语朗诵普希金的长诗,而何其芳用很重的川东腔朗读,自然亲切”。周立波从1940年下半年开名著选读课,讲《浮士德》《安娜·卡列尼娜》《罪与罚》《羊脂球》《外套》等,广受欢迎,学员遍及全校甚至其他机关和学校,人一多,课堂就得从如今也在种菜的文学系小院搬到教堂边的篮球场。

周立波讲《羊脂球》:“我们更不同于莫泊桑,不但要表现life as it is(按照生活本来的样子),而且要表现life is going to be(按照生活将要成为的样子),和life as it ought to be(按照生活应该成为的样子),因为我们改造人的灵魂的世界”,这颇似茅盾所言“鲁艺并不采取‘填鸭式的教学法,它是以学生自动研究、各自发挥其所长为主体,而以教师的讲解指导为辅佐”的注脚。

1939年11月周扬任副院长后,鲁艺建立正规化专门化的办学思路,将具有短训性质的“三三制”延长为三年,注重高雅纯粹艺术的发展,教学中体现更多的民主、更少的限制——1938年春,沙可夫、吕骥创作的《鲁迅艺术学院院歌》中唱道:“为打倒日本帝国主义,为争取中国解放独立……为建立新的抗战艺术”,但鲁艺在实际教学中,已经立足更长远的目标:为新中国培养文艺人才——尽管很快,他们会对自己的思想和做法进行一番“反省”。

走向生活

居住在桥儿沟的老百姓,常被邀请到教堂欣赏鲁艺师生的演出,观看墙报上的文章和图画,但很多时候,他们都看不懂。史行回忆:“演莎士比亚的戏,王子穿着紧身的棉毛裤上场,老百姓接受不了:这什么啊?好像光屁股似的。”

1940年6月,古元毕业后分配到碾庄乡政府当文书,起初他给老乡看自己颇有“洋味”的黑白版画,他们会问:“为啥脸孔一片黑一片白,长了这么多黑道道?”1942年2月,马达、焦心河、庄言等9人组成鲁艺河防将士慰问团赴绥德、米脂、佳县一带慰问,5月返回鲁艺,三人举办画展,色彩鲜亮的油画和水彩引起轩然大波——前线战斗极其残酷的情况下,醉心于印象派和野兽派的色彩与形式美已经显得不合时宜。音乐系在1942年1月举办的大音乐会水平颇高,规模空前,然而据时乐濛文章记录,从前线回延安的部队干部“听说鲁艺的音乐会谁都听不懂,也听不完,我就不相信”,然而他听了一半就走了,“我能打败日本鬼子,却战胜不了鲁艺的音乐会”。

知识分子、文艺青年与老百姓之间的疏远,并非单纯的审美差异,拉近彼此之间的距离,成为鲁艺转变的内在动力。1942年5月30日,在延安文艺座谈会上做了结论式的总结讲话后一周,毛泽东在教堂边的操场——如今砖石墙上还挂着他题写的校训:紧张、严肃、刻苦、虚心——对鲁艺师生做了“走向大鲁艺”的讲话:“你们这个鲁艺还是小鲁艺,还有个大鲁艺,那就是广大的社会、广大的群众,你们要到人民中间去,要到火热的生活中去。”

文艺座谈会之后,鲁艺话剧与舞会少了,基于民间生活与故事的创作多起来。1944年5月,西北战地服务团从晋察冀边区回延安,全团并入鲁艺,还带回一个流传于河北阜平、唐县、平山一带的白毛仙姑的故事,10月开始,鲁艺为之集体创作、排演与修改,成为转年6月10日在延安中央大礼堂首演的《白毛女》。新秧歌运动也成果显著:1945年7月初,黄炎培等人由渝到延,欢迎会上有鲁艺的文艺节目,“使我最欣赏的是《兄妹开荒》秧歌剧,据说表演的不是北方人,而方言、音调和姿态,道地地写出北方农民,这真是‘向老百姓学习了。”他在《延安归来》中这样写。

鲁艺对自身教育的学术化、艺术追求的高蹈化进行了改造,经过近8年的教学与创作,在音乐、戏剧、绘画、诗歌、翻译、文艺理论与评论、民间艺术的发掘与整理等诸多方面,皆成就卓著。更为重要的是,“不满足自己的即使是最大的成功,不轻视别人的即使是最小的努力”的艺术家们从对经典艺术的崇尚与执著中出走,回到生活与民间情感的常识中去创作,使艺术的大众化、民族化得到更加彻底的执行——鲁艺在解放区,重新发现了中国文艺“人民文脉”中的一支。

“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走过来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。学习,歌唱,过着紧张的快乐的日子。然后,一群一群地,穿着军服,燃烧着热情,走散到各个方向去。”何其芳在1938年11月写下的文字,恰好预言了7年后的场景。

抗战胜利后,1945年9月,鲁艺东北文艺工作团、华北文艺团先后出发,《白毛女》“跟着”他们,在张家口、哈尔滨、北京等地演出,后来成为新中国第一部民族歌剧。1945年11月中旬,延安大学各学院陆续迁离,毛泽东给鲁艺校部人员讲话:“你们这次去,冰天雪地,可能有害病的,还可能有牺牲的。遇到问题要学会分析,一半是困难,一半是光明,东北是必争之地,事不迟疑,说走就走,你们的‘飞机就是两条腿。”

今天坐在篮球场中零落的长凳与圆木桩上,还可以望见对面柳叶婆娑中教堂侧面的玻璃彩窗,一如古元当年创作木刻所取景的角度。从这里,鲁艺人走出生活了近8年的延安,挥别了教堂的树荫与“圣经的时代”,从小鲁艺真正走向了更大的鲁艺,从而彻底而深刻地改变了20世纪后半叶中国文艺的面貌与形态。

但也有人没能走出鲁艺。1940年5月离开鲁艺赴苏考察创作的冼星海,遭遇了苏德战争对普通人的摧残与凌虐,辗转几年无法回国,在颠沛流离与贫困潦倒中,于1945年10月30日病逝于莫斯科。如今,只有他赴苏后,妻子钱韵玲、女儿冼妮娜从东山搬到教室后面居住的小房间还在,亦是“人去屋空”,屋中陈设简朴甚至可称简陋,除了墙上挂有冼星海多幅照片以外,一切似乎都还停留在76年前的样子。