唐诺:“后文字时代”的作家

2021-05-13仇广宇

仇广宇

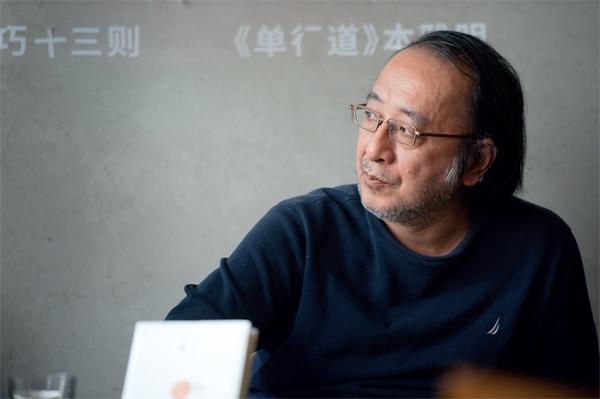

唐诺。图/理想国

2018年,作家唐诺与许知远在《十三邀》中的对谈画面,记录下了他和夫人朱天心在台北常去的那家咖啡馆的位置,如今,那一带区域已经成为知名的文青打卡地。而这对著名的作家夫妻依然保持着每天早上到咖啡馆读书写作,下午两点回家,每天写作大概五个小时的生活习惯,简单有序。

“哪有那么多戏剧性的变化,(生活)又不是川剧变脸。”已经62岁的唐诺笑称,这些年来他的生活变化并不大。2021年3月,他在大陆出版了几年前完成的新书《声誉》——从汉娜·阿伦特、颜渊、契诃夫写到亚当·斯密、马克思韦伯,他开始了自己对关于声誉、财富和权势的思索。

作为台湾知名的“小说家族”的成员,唐诺却以散文和杂文见长,他和意大利作家翁贝托·艾科心意相通——都被称为“爱书达人”,都将知识分子的杂文式写作发挥至极致。“书暗示着多样、繁华、自由,无拘无束,甚至后来它被组编成一种商品,仍然相当程度地维持着这个灿烂的图像”。交谈中,提到任何与书有关的话题,唐诺都会不由自主地多说几句。很久以前他就说过,他是一个只和书保持基本友谊的人。

从出版社离开成为职业作家,十几年来,唐诺坚持用文人式的信步闲庭带领着人们游荡知识的密林。哪怕是在图书排行榜的喧嚣推荐和咖啡馆顾客的闲聊中,他也能打开他那属于知识分子的敏锐探针吸取信息,并以丰富的知识和常识,为读者缓缓拆解时代的真相。

声誉、财富和权势

熟悉唐诺作品的人会发现,在《声誉》这本书里,一贯如两脚书橱一般的唐诺似乎有了一些变化,虽然作品依旧是文风轻快而遍布信息量的散文,所谈论的话题却更加直指社会现实。

咖啡馆里的时光不是停滞的,唐诺对“声誉”这一话题的兴趣也不是近年才形成的。大概在二十年前他就注意到,来喝咖啡的人不再如他们年轻时一般,会讨论托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基的小说,或是聊聊化学、物理之类的纯粹知识,他们更喜欢谈论影视明星。他听说,在台湾最好的高中也就是朱天心的母校“北一女中”,一位学生被问到未来的志愿,她说到自己最想做演员和歌手,其次才是考取哈佛大学。“这选择对我们这代人而言,有点刺激。”唐诺想,放在他们的时代,几乎不会有人把考取哈佛大学放在志愿的第二位。

唐诺那一代,指的是生于20世纪五六十年代的那批台湾文学青年。1977年,原名謝材俊的唐诺和朱天文、朱天心、马叔礼、丁亚民等人一起创办《三三集刊》,以中国传统文化为核心传播文学作品,这在当时盛行的“欧美风”中是逆潮流而动的存在。更早些时候,唐诺已经成了朱天心父亲朱西宁的学生和“朱家客厅”中的一员,客厅中几乎接待过台湾文学、文化界“半壁江山”的名人,其中包括影响《三三集刊》至深的胡兰成。朱天心曾说,是胡兰成开启了他们对中国文化的兴趣。

作家阿城曾说:朱天心和材俊兄(唐诺)都是我非常尊敬的作家,敬佩他们的首先是人格,第二是由这个人格支撑和整理下的文格。在这群人身上,那吸引人的“人格”和“文格”可以形容为一种传统中国士大夫般“文以载道”的坚持,也可以形容为类似西方知识分子对社会和公共事物的关心态度。

从台湾大学历史系毕业后,唐诺到出版社做了编辑,朱天心则继续全职写作的生活,他们一天中大部分时光用来看书、写作,物欲不高,偶尔到丈母娘家蹭饭、和猫狗玩耍,过着如同学生时代一般的生活。时至今日,他们还在扮演历史赋予他们的“知识分子”角色。但对于更多的人而言,那个文学极大繁荣的时代已经成为了过往。

“我们这一代活在这个位于台北市的历史时空里头,什么是我们所看到所知道、所想、所理解的什么是我们所在的处境10年来我每写一本书,这些都是隐藏的核心问题。”唐诺对《中国新闻周刊》说。在这些书里,他一直在探寻,上述这些社会变化究竟是一时的趋势,还是真的已经无法回头。

文字工作者未来的命运

“人可见未来的经济麻烦仍发生在生存线之上而非之下,在这样一个后文学后书写的年代,声誉无能且不断变质,书写领域的下滑速度也一定快过、大过平均值。”在《声誉》中,唐诺这样写道。

以书为友的唐诺从来不关心互联网上的话题,但他仍有一套如同人类学家一般观察社会的“绝活”。他会通过刷新电商网站的图书排行了解哪些书是最受欢迎的。在大陆的排行榜上,他总会看到康德的《纯粹理性批判》这样难啃的图书会登上某个图书排行榜,哪怕他知道,大半的人把这本书买回家后可能不会翻开阅读,这个发现还是会让他觉得惊喜。尽管全球出版业均不景气,他依然感到大陆作家和读者的生活更加令人羡慕。他曾经几次对大陆的青年作家提到,中国大陆的书写者赶上了“最舒服的时代”,无论从经济待遇、读者数量来比较都是最好的,哪怕是出版业发达的日本、美国都无法企及。

但这样的日子能否持续?唐诺还研读过不少大陆的网络小说,他曾在这些后辈作者的作品里看到些许灵光,但也惊讶于这些年轻的书写者每天不间断地持续写作,居然能交出5000到1万字的数量级。这种数量的注水“创作”对灵感和知识储备的损耗程度是不言而喻的。他看得出影视剧作品的改编需求,热钱的涌入对这类文字的直接影响。想到这些,他有一种物伤其类的悲哀。

而台湾的读书人都去哪了呢?数年前,唐诺曾经提出图书界“2000册奇迹”的说法。经过他的计算,一本书卖到2000册大概是台湾的出版商能够回本的最底线,再低的话出版商就不会愿意出版。那时,还在做编辑的他会把他认为优秀的作品以这个数量为底线“掺杂”在一众畅销书当中出版。但是近年来,这个“底线”已经下降为300到500本,因为读书习惯在台湾2300万人口中逐渐消退——数年前《联合报》做过一个调查,有超过一半的人在7年里没有读过一本书——也就是说他们上一次读书是在7年前。

基于以上观察,唐诺对作家和文字工作者未来的生活乐观不起来,他感到,即便是在日子还不错的大陆,随着热钱的退去,文学也将会日渐“专业化”“小众化”。年轻一代的作家必须做好吃苦的心理准备,在未来,他们可能无法过上如同莫言、王安忆等知名作家如今這样的舒适生活。

“读者沉浸式地看就好了”

过去的少年谢材俊是如何变成一个文学青年的,如今的唐诺已经不大回忆得起来,而浸入文学世界的经历也是一个缓慢悠长的复杂过程,影响到他的书籍实在是太多了。还能想起的片段印象,是少年时期正值青春期的大姐在课本空白处抄写的“三李”(李白、李清照和李煜)的诗词,也或是第一次读到《金银岛》《基督山恩仇录》,甚至还有他后来想起并不十分喜欢的《约翰·克里斯朵夫》时的细微感受。

泡在书本中四十多年,身边的亲人、挚友都是第一流的小说家,唐诺至今依然觉得自己没有想过去创作小说,他自觉自己没有这方面的才能——也有可能是时间未到。他觉得,一个天才的小说家得和小说这种题材契合到如同他的好友导演侯孝贤与电影这般紧密的关系才可以。在他的想象中,人的一生中还是有机会写出一本绝好的书,在小说的世界里被容纳,如果能找到那个题材写出来,那它就可以称之为一个人的“本命小说”。但迄今为止,他的“本命小说”还没有来。

理性、博学的唐诺其实自认为笨拙,唯有认真可以称其为优点,因为“笨拙”,他40岁前后才出第一本书,用了将近20年在书海遨游才摸索出适合自己的文体。“认真”,让他从少年时期就开始有意识地涉猎文科以外的图书,只是当年听到老师胡兰成说起要去了解些经济学、政治学、社会学甚至自然科学知识,不能只用文学的视角思考问题,为了这个“高贵的义务”开始啃书。这种阅读的开头是痛苦大于喜悦,因为很多学科对于文科生而言连“语言”都是陌生的,他引用弘一法师的话说,这是一种“悲欣交集”的感受。

唐诺作品《声誉》。

后来,在《尽头》一书中关于雷曼兄弟和克鲁格曼的章节里,唐诺发现经济分析的方法开始真正对自己的写作有所帮助,那时他的心态又变成了:作为非专业人士,这样写会不会很冒犯在和学者杨照的交谈中,他反思过自己为何要这样自虐般地阅读各个领域的图书——得出的结论是,广泛阅读还是出于对这个时代理解的需求。他问自己:如果想理解这一代人在台湾的处境,能不能避开经济学话题如果不能,那就读下去。

交谈中,唐诺多次喃喃自语“我老了”,已到“六十耳顺”的他不再关心自己的作品对如今的读者有多少意义和价值,早就放下了各种执念。“作者沉浸式地写,读者沉浸式地看,这样就好了”。但过去的认真、笨拙和日复一日地耕耘似乎总会在某处得到回报。新书《声誉》近期的销量不错,预计很快就要加印。但唐诺本人并无感觉,他总说自己的作品卖得不好。

青年作家邓安庆谈过他为什么如此喜欢唐诺,或多或少说出了如今还追随着唐诺的读者的心声:“读他的书,会让你心生谦卑之感。这个世界上有那么多好的作家,好的作品,我们越看越会觉得,自己是小小的,不值一提的;同时,又是幸福的,那么多好的文字在等着我们。在真正好的文字前面,我们会有感激的心情生起。”

(实习生徐盈对本文亦有贡献)