包气带土壤氮污染地下水研究

2021-05-13袁巧灵李志萍

袁巧灵,刘 静,李志萍

(1.华北水利水电大学地球科学与工程学院,河南 郑州 450046;2.河北省水利科学研究院,河北 石家庄 050051)

随着人口增加和人类活动剧烈,地下水污染已成为威胁人类生存安全的重要环境问题,据《2017中国水资源公报》[1]报道,我国地下水监测井中水质优良、良好的比例仅占24.4%,水质较差比例达到60.9%,主要污染项目除 TDS(溶解性总固体)、Fe、Mn、氟化物可能由于水文地质化学背景值偏高外,“三氮”(硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮)污染情况也较为严重,因其来源复杂多样以及硝酸盐具有高度溶解性,地下水氮污染尤其是硝酸盐污染问题在世界范围内已呈普遍现象。早在20世纪60年代,美国、欧洲、非洲等国家就已经出现关于农村地区和种植区地下水监测井中硝酸盐超标的报道[2-4]。我国农业集中区华北平原浅层地下水中也出现不同程度的硝酸盐污染,以WHO规定的10 mg·L-1为标准,河南省多个城市硝态氮超标情况就已达到31.5%[5],山东省乡村地区地下水硝酸盐超标率为28.9%[6];按照生活饮用水卫生标准NO3-最大允许值(20 mg·L-1),东北松嫩平原依然有32%的地下水样本点超过限值,同时40%的研究区人类健康风险已超过可接受的水平[7]。从人体健康来看,长期摄入硝酸盐和亚硝酸盐会导致其与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,降低人体运氧能力而使其患高铁血红蛋白症[8],并在体内形成亚硝胺类物质,容易引发胃癌、食管癌等疾病[9];除此之外,地下水硝酸盐污染会导致水体酸化和富营养化,破坏生物多样性[10]。

包气带是地下水的重要补给通道,也是阻滞污染物进入地下水的防护媒介,也因此成为一个赋存污染物的纳污层。当污染物含量大于包气带赋存能力时,包气带可作为污染源向地下水中释放污染物,即污染物在自身的迁移扩散作用和降雨、灌溉等驱动作用下,会从包气带中逐渐向下迁移进入地下水。巨厚包气带条件下(如华北平原),土壤中的氮能否垂向穿过巨厚包气带进入地下水形成污染还没有定论;即使没有进入地下水形成污染,作为主要粮棉产区之一,华北地区的包气带中可能积累纳存的氮在内的污染物,在当前水位条件及地下水位升高条件下会对地下水有什么样的污染是需要亟待搞清楚的问题。因此,文章主要从污染来源、迁移转化及影响因素等方面进行评述。

1 “三氮”迁移转化研究

现有的“三氮”在包气带-地下水中的迁移规律研究已非常成熟,其基本过程主要可分为三个部分:矿化作用、硝化作用和反硝化作用。土壤中的N主要以农作物不能直接吸收利用的有机氮形式赋存,需经过氨化(矿化作用)将土壤有机氮转化为N-NH4以供农作物吸收,矿化作用也就是从有机氮向无机氮的转化;在土壤pH值较大、通气性良好的条件下会进行硝化作用的过程,NH4+先被氧化为NO2-,亚硝酸盐极不稳定很快被氧化为NO3-,所以硝化作用是NO3-浓度增大的过程。相反,缺氧条件下,N-NO3在反硝化细菌作用下发生反硝化作用,释放出NO、N2O、N2等气态氮,NO3-浓度逐渐减小,硝化和反硝化作用都发生在污染物在包气带向下运移的过程中。

研究包气带中“三氮”的迁移和转化可以在实验室或现场范围内进行,室内研究通常集中于包气带-地下水氮污染的迁移转化机制和修复[11],土柱淋滤试验是实验室中最常用到的方法。高太忠等[12]通过室内土柱淋滤试验研究了碳酸氢铵及尿素2种氮肥在土壤中的迁移转化过程并建立了预测模型。李翔等[13]通过土柱试验得出了地下水位波动下包气带中氮素迁移转化的影响规律。杜国强[14]通过土柱模拟试验对比研究了降雨条件下土壤中施入硝酸钠和尿素后氮素的运移情况。这些室内研究能清楚的表明氮污染的微观过程和迁移机制,但是不能真实地反映含氮污染物的大规模迁移,因此一些研究者开始通过现场试验研究“三氮”在自然环境中的转化过程。朱焱等[15]在大型试验场上进行模拟试验,运用改进的Nitrogen-2D模型模拟再生水灌溉小麦生长中铵态氮和硝态氮的运移和转化。韩宇平等[16]通过对人民胜利渠灌区地下水“三氮”的动态监测,利用ArcGIS技术揭示了灌区地下水中氮的赋存特征及动态变化驱动因子。Rui Zuo等[11]根据两个地下水监测井中获得的数据进行分析,利用HYDRUS-1D数值模型来模拟非饱和带污染物的垂直运动,从而得到“三氮”污染物在地下水中的迁移转化特征。

2 地下水氮污染溯源研究

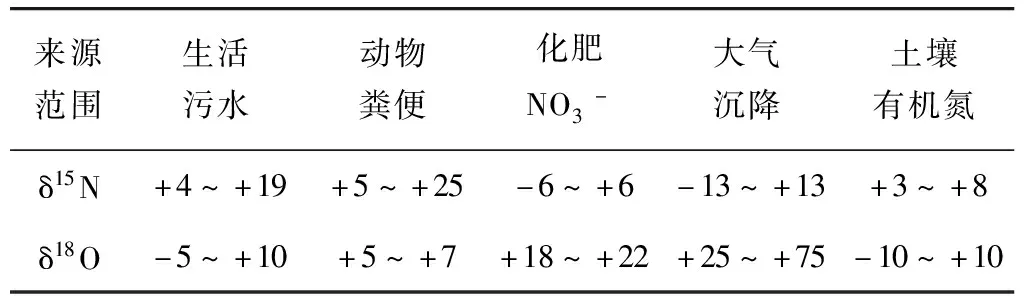

评价地下水污染风险大小的过程中,准确判别地下水硝酸盐来源是问题的关键。地下水氮污染来源复杂多样,主要有农药化肥、人畜粪便和生活污水、土壤有机氮矿化、城市垃圾和化粪池、大气沉降等。不同来源的硝酸盐在化学上很难区分,均表现为NO3-的化学形态,但不同来源的硝态氮的δ15N、δ18O值具有显著差异性,因此可用N、O同位素示踪法来识别地下水硝酸盐的来源。不同学者提出的地下水不同氮源的δ15N和δ18O典型值域有所差异,但大致区间相差不大(表1)。

表1 不同氮污染来源硝酸盐的δ15N、δ18O分布范围[17-19] ‰

20世纪70年代,Kohl等[20]最先利用δ15N方法判别水体硝酸盐来源并进行定量化估算,提出伊利诺伊州玉米带流域地表水体中硝酸盐含量有55%~60%来自肥料,为地下水氮污染溯源提供了新技术。随后Gormly等[21]分析了地下水中多种污染源的N同位素组成及空间差异性,并提出反硝化作用是同位素分馏的主要因素。在此基础上,Heaten[22]总结了土壤氮、肥料和生活污水这3种污染源氮同位素值的范围区间,促进了氮同位素技术在解析氮污染来源中的应用[23, 24]。国内较早利用氮同位素示踪氮源的研究是1992年邵益生等[25]用N同位素分析北京城近郊区污水灌溉对地下水水质的影响;1997年王东升[26]对地下水不同含氮物质的δ15N的典型值域进行了讨论,为后期氮同位素的应用提供了基础。

由于不同污染源的δ15N分布区间有所重叠,且反硝化过程中氮同位素会发生分馏,使δ15N的值发生改变,不能准确指示硝酸盐来源,因此δ15N示踪法在一定程度上具有局限性。与氮同位素相同,不同来源的N-NO3也对应着不同的δ18O值域,因此学者们将氧同位素与氮同位素相结合,并考虑水化学类型和不同土地利用类型来识别氮源,这种多技术联合的方法在地下水硝酸盐来源问题上应用广泛。Wang等用N、O同位素和地球化学数据得到了黄河灌区地下水中硝酸盐的主要来源是粪肥、污水和土壤有机质[27];并利用多元统计和双同位素相结合的方法调查了华北平原地区不同土地利用类型对地下水硝酸盐的影响,表明高硝酸盐地下水中粪便和化粪池废物是主要来源[28]。Zapata[29]使用多示踪剂方法和同位素技术,同样研究了地下水硝酸盐的来源和转化过程与土地利用类型的关系。Soldatova[30]基于地下水化学成分分析和现代双稳定同位素方法建立了物理-化学模型来研究浅层地下水氮化合物的平衡和来源。Nakagawa等[31]针对日本岛原市地下水硝酸盐污染进行示踪发现化肥和牲畜粪便是主要来源;Petitta等[32]对意大利中部农业平原地下水氮循环的研究表明,硝酸盐是影响该地区地下水质量的污染物之一,粪肥施用和农业灌溉为硝酸盐含量做主要贡献;Chae等[33]提出合成化肥、土壤有机氮矿化和人畜粪便在土壤中淋滤下渗加大了韩国农业区地下水硝酸盐浓度;Vargas等[34]将δ15N、δ18O作为识别水体硝酸盐来源的有效工具,得到巴西南部城市中合成肥料和生活污水为硝酸盐污染做主要贡献。尹玉龙等[35]利用氮氧双同位素和IsoSource同位素模型,确定西安市区地下水中的硝酸盐主要来源于生活污水粪肥,而郊区主要来源于土壤有机氮;卢丽等[36]通过水化学和氮、氧同位素分析法对桂林地下水进行研究,结果表明地下水硝酸盐来源主要是化肥、土壤有机氮、动物粪便和污水;庞会从等[37]用同样方法得到河北平原地下水氮污染来源于化肥中的NH4+,化粪池废弃物渗入地下也是污染途径之一;赵鹏宇等[38]利用氮氧同位素与硝态氮的关系可以看出滹沱河源头地下水污染呈多源性,其中土壤溶滤、生活污水和动物粪便是主要污染源。

3 包气带土壤氮污染地下水的影响因素

包气带中“三氮”对地下水的污染不仅与人类活动带来的污染源有关,与其在包气带中的迁移转化有关,同时还与地质、水文地质条件等土壤—地下水系统的固有属性有关。

3.1 包气带岩性

包气带对氮污染物有阻滞截留的作用,影响着氮素在包气带中的垂向迁移。土壤颗粒越粗,土质越疏松,渗透性越好,有利于硝态氮的垂向迁移;相反,土壤颗粒越细,渗透性越差,硝态氮容易在此处累积,且土壤粒径越小,对氨氮的吸附性越强。包气带不同岩性的渗透性大小为:细砂>粉土>粉粘。

3.2 包气带厚度

包气带厚度决定着“三氮”在包气带中迁移路径的长短,厚度越大,水位埋深越深,“三氮”穿透包气带进入地下水的距离越大,邻近地下水位的污染物浓度就越低;包气带厚度越小,水位埋深越浅,“三氮”穿透包气带进入地下水的距离越小,地下水越容易受到污染。

3.3 包气带中“三氮”的相互转化

“三氮”在包气带中相互转化主要在以下过程中发生:包气带对土壤有机氮的矿化作用、包气带土壤的硝化作用和反硝化作用。由于包气带对氨氮的强吸附性和土壤有机氮的矿化作用,氨氮在包气带土体中不断积累,使硝化细菌大量繁殖增强了硝化反应,从而促使大量NH4+因硝化作用转化为NO3-,硝态氮不易被土壤吸附造成淋失量增大,加大了包气带土壤氮进入地下水的风险。随着硝化作用的进行,包气带中氧气含量越来越少,加上硝化菌是敏感性菌群,环境中化学元素的变化使环境不再适合硝化菌生存[39],硝化作用减弱,反硝化作用增强,NO3-浓度随之减少,所以对地下水起到一定程度的保护作用。同时,土壤环境中pH、DO和Eh也影响着“三氮”的转化:在土壤呈碱性,含水量高的条件下,土壤溶液中的氨易随水分挥发而蒸发,从而产生NO2-和NO3-,所以pH值是影响氨氮转化的主要因素,在这个过中需要消耗溶解氧,溶解氧浓度升高,有利于氨氮向硝态氮的转化;根据李翔[13]的报道,氧化还原电位Eh增大,氧化性增强,能促进硝化反应。

3.4 地下水水位波动

地下水水位波动可显著影响土壤-地下水中氮素迁移转化规律,因土壤溶液中的DO和Eh随水位上下波动而变化,水位下降,包气带厚度增大,空气随之向下移动,同位置的DO升高,。Eh缓慢增大,氧化性增强,促进硝化反应,硝态氮浓度升高;反之,水位上升,包气带厚度减少,导致同位置的DO降低,Eh缓慢减少,氧化性减弱,还原性增强,氨氮浓度升高,硝态氮浓度降低。地下水位的波动幅度越大,越有利于硝态氮的垂向迁移和氨氮向硝态氮的转化[14,40]。

3.5 化学肥料

杜国强[14]等人采用室内土柱模拟试验的方法,研究了向土柱中施入硝酸钠和尿素2种不同肥料的条件下,氮素在土壤中的迁移转化规律。结果表明,施加尿素后,土壤底部的氮素含量明显比施入硝酸钠的低,且随时间的波动变化较小。这是因为在施加硝酸钠的试验中,总氮的主要形式是以硝态氮为主,测得总氮含量均较高;而在加尿素的试验中,由于尿素在迁移的过程会分解为铵态氮和硝态氮,土壤胶体颗粒对铵态氮有较好的吸附作用,迁移的氮素主要是硝态氮部分,这样就使下层的迁移氮量较少,总氮的含量变化幅度较平稳,波动较小,在各层测得的总氮含量也较施硝酸钠的情况偏低。由此可知,施尿素比施硝酸钠作为氮肥对氮素的利用率要高,且不易发生淋溶现象。

4 结语

综上所述,“三氮”迁移转化的基本过程主要可分为三个部分:矿化作用、硝化作用和反硝化作用。近年来,地下水氮污染问题的研究在污染源方面取得了丰硕的成果,以及包气带土壤氮污染地下水主要与包气带岩性和厚度、包气带中“三氮”的相互转化、地下水水位波动及化学肥料等因素有关。而随着包气带污染问题趋于严重,以及地下水位涵养与恢复,包括氮在内的包气带污染对地下水环境的影响风险评价研究有重要意义。