印度尼西亚苏门答腊岛马塔比(Martabe)浅成低温热液型金-银矿床的地质特征与找矿标志

2021-05-12张海坤姜军胜战明国潘罗忠潘贝红

张海坤,胡 鹏,姜军胜*,程 湘,战明国,潘罗忠,戴 昱,潘贝红

1. 中国地质调查局 武汉地质调查中心,武汉 430205;

2. 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局,南宁 530023;

3. 中国东盟地学合作中心(南宁),南宁 530023;

4. 广西壮族自治区区域地质调查研究院,桂林 450304

马塔比矿床(N 1°30′49.73″,E99°04′12.63″)位于印度尼西亚北苏门答腊省实武牙港以南40 km处,是印度尼西亚近年确认的一处世界级高硫浅成低温热液型金-银矿床。该矿床于1997年由诺曼底英美资源集团亚洲有限公司通过水系沉积物调查首次发现,之后通过大量的矿区地质调查和钻探工程控制了11个主要的矿体,其中以Purnama矿体的资源量最大,也是目前正在露天开采的矿体。截至2012年底,该矿床符合JORC金资源量212.6 t,银资源量1899.4 t(据国际资源集团有限公司矿产资源量报表, 2012)。马塔比矿床于2012年正式投入生产,年产黄金超过7 t,银55~85 t。目前由香港国际资源公司(G-Resources)(持股95%)和澳大利亚Oxiana公司(持股5%)联合控股,新加坡控股的PT Agincourt Resources公司负责矿山的管理和运营。2018年6月有报道称,上海鹏欣集团有限公司下属子公司鹏欣环球资源股份有限公司以约15亿美元收购印尼Martabe金矿与有关方面展开深入谈判。

笔者近年在苏门答腊岛北部地区开展地质矿产考察,并收集了大量区域地质和有关马塔比矿床的部分资料。通过系统的资料梳理,本文对该矿床的最新研究进展进行了总结,以期为我国企业在相关地区的矿产勘查与矿业投资活动提供参考。

1 地质背景

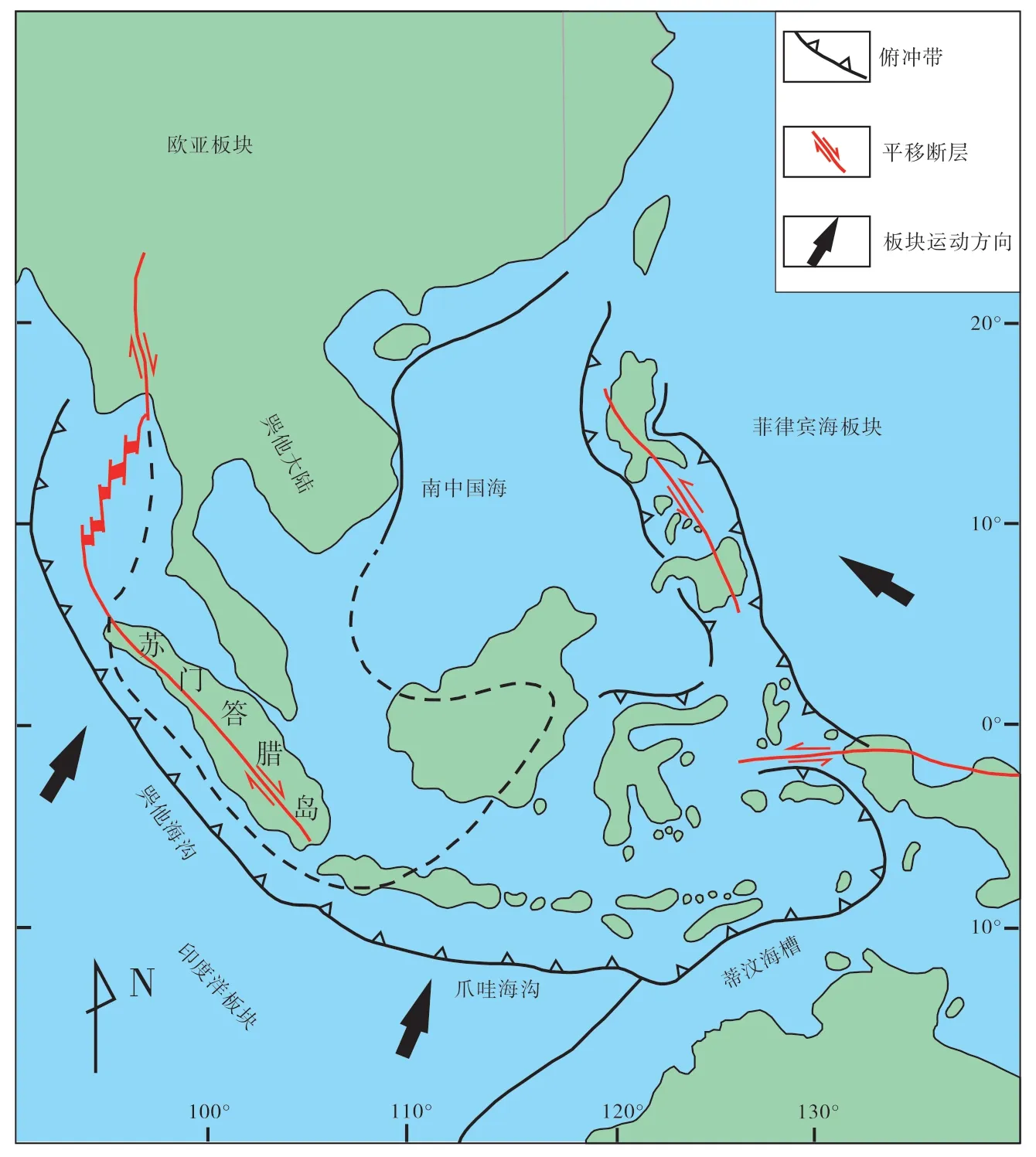

苏门答腊岛位于印度尼西亚西缘,呈北西—南东走向,三面环海,东北、东南、西南分别与马六甲海峡、巽他海峡和印度洋相邻,大地构造上处于印度板块与欧亚板块汇聚部位(Hall, 2002;Metcalfe, 2011; Yin, 2010;图1)。该岛以中央构造带为界可分为东苏门答腊和西苏门答腊两个地体(图2)。东苏门答腊地体位于中央构造带以东,占据苏门答腊岛的大部分,主要由石炭系—三叠系粉砂岩、页岩和灰岩组成,大部分被新生代沉积物和火山岩覆盖(Baber et al., 2009; Metcalfe,2013)。地层层序和生物化石特征表明,该地体是早二叠世冈瓦纳来源的滇缅马苏地体的一部分(Ueno, 2003; Hutchison, 1994)。西苏门答腊地体位于中央构造带以西,主要由早石炭统—中二叠统灰岩和火山岩组成,与华夏地体具有亲缘性(Baber et al., 2009)。中央构造带为一条纵贯苏门答腊岛的走滑剪切带,主要由高度变形的片岩和片麻岩组成,沿该构造带西苏门答腊地体于中三叠世通过右型走滑运动与东苏门答腊地体拼合,大致形成苏门答腊岛当今的大地构造格局(Baber et al., 2009; McCarroll et al., 2014)。苏门答腊岛另一重要构造单元为位于西苏门答腊地体以西的卧依拉(Woyla)推覆体(图2),该推覆体主要由晚侏罗世—早白垩世蛇绿岩套组成,被认为是印度洋向欧亚板块俯冲的产物(Metcalfe, 2013; Hall,2012; Fernández-Blanco et al., 2016; Barber, 2000)。新生代以来,苏门答腊岛主要受印度—澳大利亚板块向欧亚板块俯冲作用控制,发育完整的沟—弧—盆体系,除位于苏门答腊岛西部的巴里散山脉发育较老的岩石地层单元外,苏门答腊岛大部分为新生代火山岩和沉积物覆盖。与世界上普遍存在的正向俯冲(如西平洋俯冲带、爪哇岛俯冲带等)不同,苏门答腊地区的俯冲系统为斜向俯冲,即板块相对运动方向与俯冲带走向的夹角小于90°,导致在该岛形成一条纵贯全岛、北西—南东走向、长达1600 km的右旋走滑断裂系统。该断裂系统自中新世开始活动,走滑运动速率约为5±1.9 mm/a,空间上与由火山—岩浆弧构成的巴里散山脉重叠(Bellier et al., 1999)。

图1 苏门答腊岛大地构造背景Fig. 1 Map showing the tectonic setting of Sumatra (modified from Whittaker et al., 2007)

总体上看,苏门答腊岛具有与环太平洋岛弧带相似的构造环境,与晚白垩世以来的俯冲作用有关的岩浆活动及纵贯全岛的断裂系统发育,为浅成低温热液矿床的形成提供了优越的构造地质条件。目前,苏门答腊岛已确认的浅成低温热液矿床主要与巴里散山脉的新生代(始新世—中新世)火山—岩浆弧有关(Van Leeuwen, 1994; White et al., 1995)。苏门答腊弧发育在古生代—中生代沉积岩之上,基底为陆壳,岩性总体呈钙碱性(Crow, 2005),由安山和长英质火山岩与侵入岩组成。该火山—岩浆弧具有阶段性活动的特征,至早中新世活动变弱,至中中新世晚期活动变强。中中新世至今形成的岩浆弧分布范围最广,覆在较老的沉积岩和火山岩之上。该火山—岩浆弧内发育的浅成低温热液系统可分为低硫型和高硫型,其中低硫型矿床多分布在苏门答腊岛的南部和中部,如Lubuksikaping、Mangani、Salida、Bulangsi、Bangko、Bukit Tembang、Tiris、Lebong等矿床,而高硫型矿床一般位于苏门答腊岛北部,如马塔比、Miwah、Meluak矿床。

2 矿床地质特征

2.1 区域地质

马塔比矿床位于苏门答腊岛西部、新生代岩浆弧中北部,其南部分布有较老的石炭系—下二叠统Tapanuli群,岩性主要由块状杂砂岩组成,其他成分包括片岩、脉石英、花岗岩和灰岩(图3)。北部为Ulualanagodang花岗质杂岩体,主要由始新世花岗岩、花岗闪长岩和闪长岩组成。新近系和第四系地层可分为中新统Angkola组和Barus组、更新统Toba组和冲积物。下中新统Barus组由互层的粗粒至细粒砂岩、粉砂岩和泥岩组成,其上为由火山岩组成的中—上中新统Angkola组,二者呈不整合接触。火山通道和长英质、安山质穹窿形成于晚中新世至上新世。下更新统Hutamusu组由火山碎屑岩和角砾岩组成。中更新统Toba组由流纹质—英安质熔结凝灰岩组成,分布在矿床北部。

图2 苏门答腊岛地质简图Fig. 2 Simplified geological map of Sumatra (modified from Barber, 2000)

2.2 矿化特征

马塔比矿床面积约35 km2(7 km×5 km),已发现11个矿体,各矿体的成矿特征略有差别,北部和东北部矿体强烈发育硫砷铜矿-黄铁矿组合,南部包括五个矿体,分别为Purnama、Plant Site、Barani、Horas和Horas Barat,分布面积约12 km2(4 km×3 km)。目前,在马塔比已发现的矿体中,以Purnama矿体的资源量最大(139.4 t金,1804 t银)、平均品位最高(金1.7 g/t,银22 g/t),是马塔比矿床唯一在采的矿体(图3)。该矿体中的矿石包括硅化角砾岩型、角砾岩脉型和石英脉型。结合野外地质特征和矿石镜下特征,其矿化可分为四个阶段(Saing et al., 2016)。淋滤—硅化阶段:为矿化初始阶段,硅化角砾岩强烈发育叶腊石、高岭石和明矾石,并伴有地开石、伊利石和黄铁矿,矿化呈现水平分带特征,即伊利石-蒙脱石和叶腊石蚀变带环绕硅化带,并扩展至矿床之下。主成矿阶段:该阶段形成的矿物组合包括大量的硫砷铜矿、黝铜矿-砷黝铜矿、含碲矿物、含铋矿物、含铟矿物、黄铁矿及含量不等的铜蓝、辉铜矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿和白铁矿。金和银赋存于碲矿物和黝铜矿的矿物晶格中,而这些载金矿物又主要以包裹体的形式发育在黄铁矿和硫砷铜矿中,包裹体一般小于10 μm。另外,黄铁矿的包裹体中还发现有原生金。该矿体金/银比率为1:10,金和银的品位随深度而变化,最高分别达到25 g/t和500 g/t。角砾岩化阶段:角砾由多孔状石英、母岩和早期石英脉组成,角砾间主要由石英基质和硫化物(以黄铁矿为主)充填。石英脉阶段:该阶段为成矿作用的最后一个阶段,石英脉为块状石英和角砾化石英组成,且与石英—高岭石—地开石—伊利石蚀变及黄铁矿、黝铜矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿有关。

图3 马塔比矿床地质简图Fig. 3 Simplified geological map of the Martabe (modified from Saing et al., 2016)

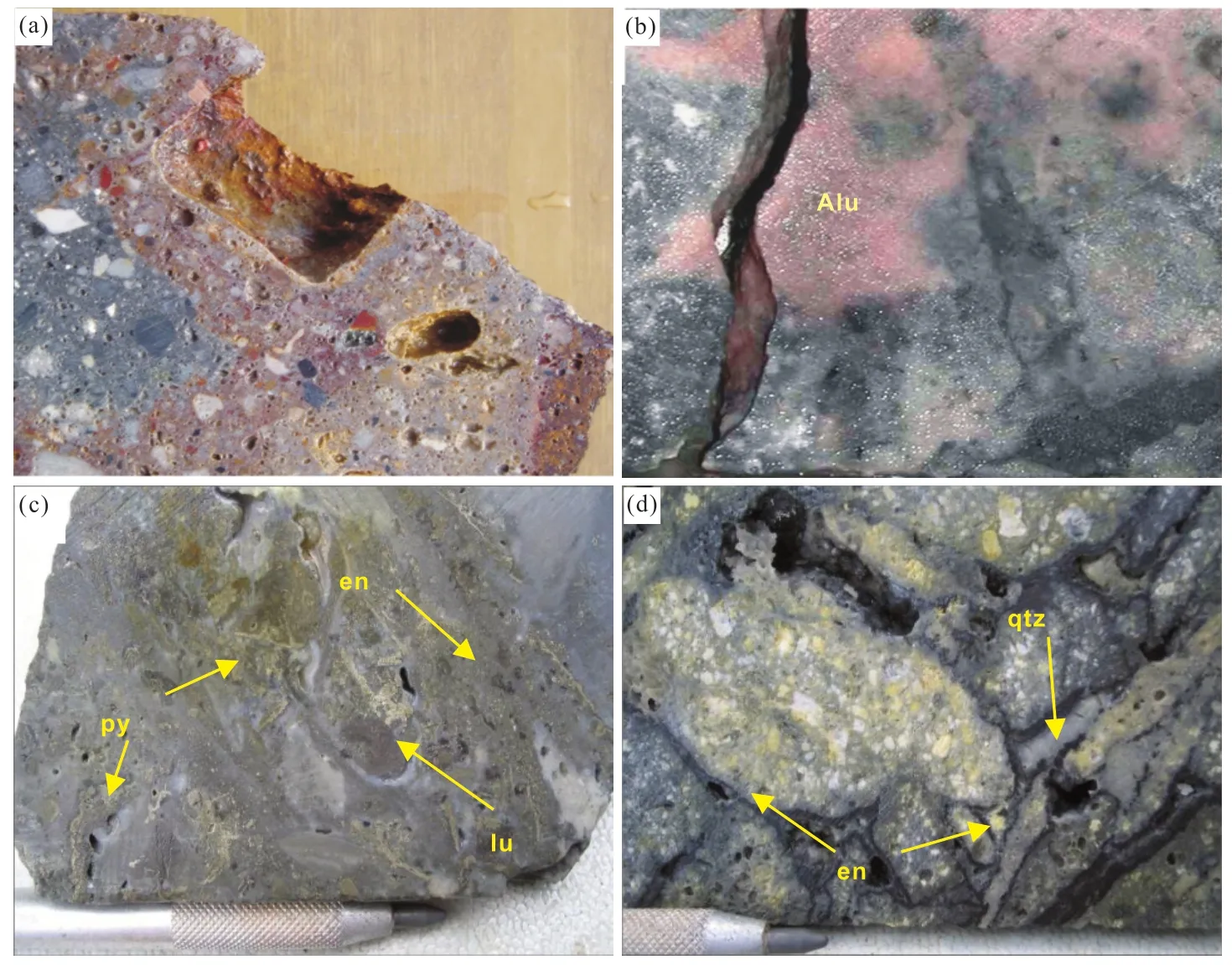

2.3 蚀变特征

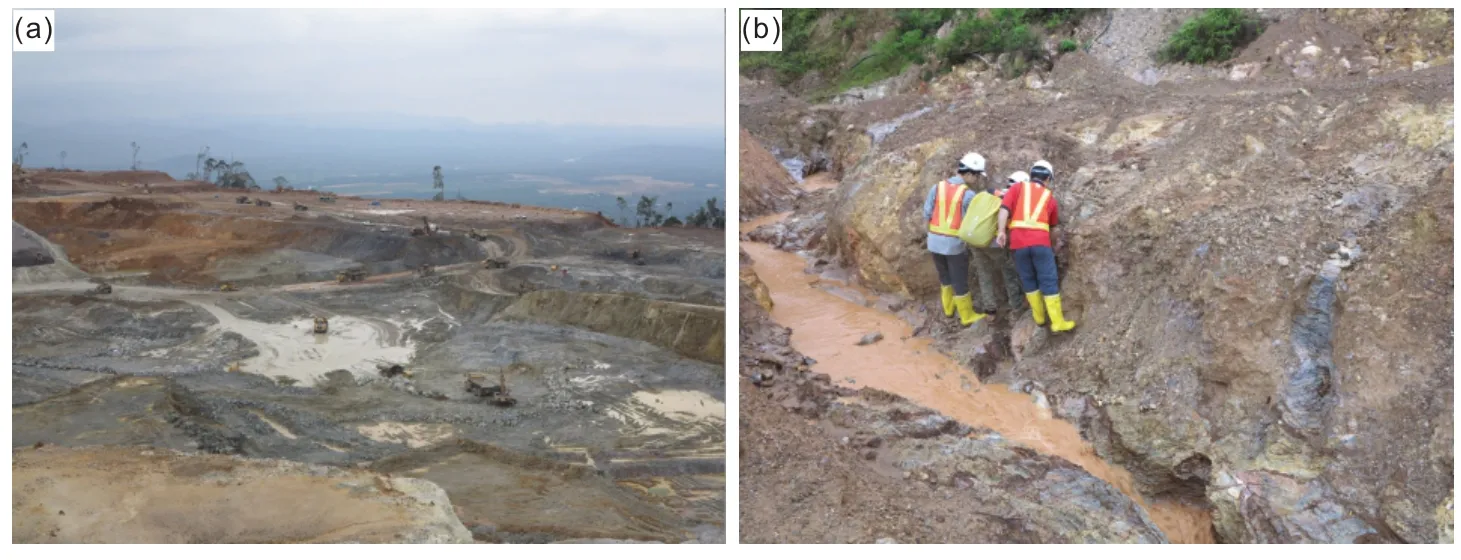

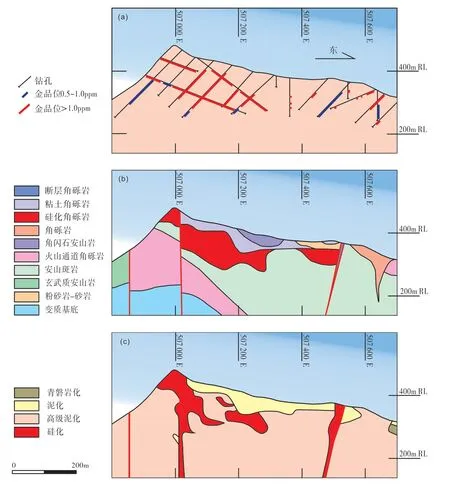

马塔比矿床位于苏门答腊断裂带内,并被面积约45 km2的蚀变带环绕,蚀变特征和蚀变分带明显受岩性和构造影响,其蚀变类型和矿物组合特征见表1。马塔比矿床发育的蚀变带从核部向外依次表现为:发育角砾状、块状(图4,图5a,c, d)和多孔状石英的硅化带—含明矾石的高级泥化带(图5b)—含伊利石的泥化带—含绿泥石、绿帘石和方解石的青磐岩化带。马塔比矿床已发现的矿体蚀变空间分布和矿物组合略有不同。总体上看,蚀变发育于角砾岩和安山质火山岩,而未蚀变岩石单元主要为外围的玄武质火山岩(如Purnama南部、Pelangi和Baskara东部)。高品位金矿化主要发育于硅化角砾岩,而低品位矿化带主要位于广泛发育的明矾石化蚀变角砾岩,另外也有一些低品位矿化发育于高岭石化蚀变带。高级泥化带与泥化带一般呈渐变过渡关系,而硅化带与高级泥化带、泥化带之间界线鲜明(图6)。

表1 马塔比矿床蚀变特征Table 1 Alteration characteristics of the Martabe deposit

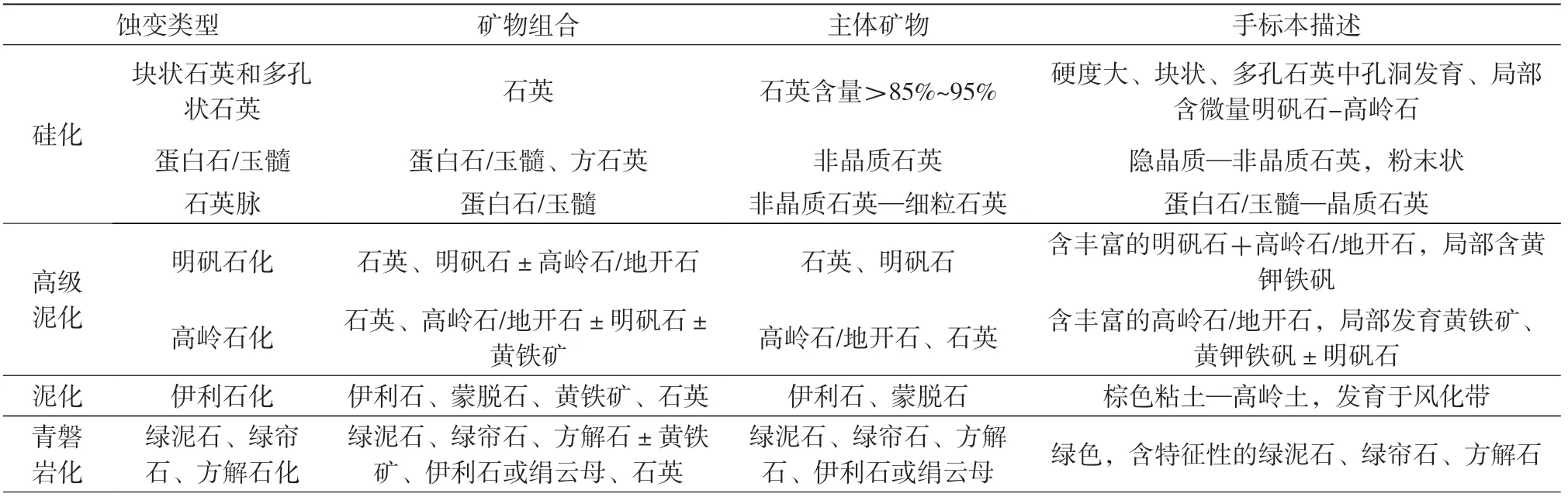

图4 马塔比矿床野外照片Fig. 4 Field pictures of the Martabe deposit

图5 马塔比矿床蚀变岩及矿石野外照片Fig. 5 Field pictures of alteration and ore rocks

图6 马塔比矿床Purnama矿体剖面图Fig. 6 Cross-sections of Purnama ore bodies in the Martabe deposit (modified from Minerals Industry Consultants, 2009)

3 矿床成因

3.1 成矿流体

前人对马塔比矿床东南部矿体石英的氧同位素进行了测试,得到的δ18O值变化范围较大,为4.2‰~12.9‰,平均为7.0‰。根据石英、重晶石和方解石δ18O计算水δ18O值,结果表明成矿过程有大气水的参与(Saing et al., 2016)。

Saing等(2016)对赋存在石英脉、多孔石英和块状石英中的流体包裹体进行了研究,发现石英脉中相对更为发育流体包裹体,一般为富液相的两相包裹体,且包裹体较大(10<100 μm),而多孔石英和块状石英包含的包裹体较少。多孔石英中的包裹体相对较小(5~20 μm),既有富液相包裹体,也有富气相包裹体。研究最为深入的Purnama矿体流体包裹体均一温度为140~404℃,盐度为1.6%~11.5%,且温度与盐度呈现正相关性。成矿阶段流体包裹体均一温度为220~260℃,盐度为6%~8%。不同矿体流体包裹体的盐度也存在差别,流体盐度最高为Purnama矿体>5 wt%NaCl,最低为Barani矿体<3 wt%,表明成矿过程中存在多个不同的流体系统(Saing et al., 2016)。

3.2 成矿时代

Sutopo(2013)针对马塔比矿床进行了系统的年代学研究,未蚀变赋矿英安岩的锆石定年结果为(3.8±0.5)Ma,并获得两个热液变质成因明矾石的Ar-Ar坪年龄分别为(3.3±0.1)Ma和(2.1±0.1)Ma,表明成岩与成矿时代为上新世,两者间隔时间较短,且可能存在两期高级泥化蚀变作用,对应两期岩浆—热液活动。这种多期岩浆—热液成矿模式在苏门答腊岛尤其是南部地区的晚中新世至上新世浅成低温热液成矿系统中较为普遍。

3.3 成矿模式

根据以上地质和地球化学特征,本文将马塔比矿床成矿模式总结如下。

在新生代印度—澳大利亚板块向欧亚板块俯冲的背景下,长英质岩浆沿前中新世沉积岩中的断裂系统上侵,至浅部与沿裂隙下渗的大气降水相互作用,形成早期的大气降水—低硫化热液循环系统,并伴随泥化和青磐岩化蚀变作用(图7);长英质岩浆继续沿断裂上侵,由于温度、压力下降,岩浆蒸汽不断析出膨胀而发生喷发作用,形成大量的孔隙、裂隙和角砾岩;由岩浆热液形成的高温、高硫化流体沿孔隙、裂隙运动,并与围岩反应,形成高级泥化蚀变;热液系统继续演化,与大气降水发生对流和混合,导致硅化和矿质出溶沉淀,形成含金银的多孔状石英和石英角砾岩;矿床形成后,受氧化、风化和剥蚀作用的影响,金和银进一步富集。

4 找矿标志

图7 马塔比金矿成矿模式图Fig. 7 Metallogenic model of the Martabe Au-Ag deposit(modified from Henley et al., 1983)

马塔比矿床是产在特提斯成矿域的一个高硫型浅成低温热液型金—银矿床,其矿床特征与一般高硫型浅成低温热液型金矿床相似(表2)。归纳该矿床的找矿标志如下:(1)构造环境标志:矿床产出环境为与俯冲有关陆缘岩浆—火山弧,由斜向俯冲形成的纵贯苏门答腊岛的右旋走滑断裂系统既是热液流动的通道,又为矿质沉淀提供空间,是寻找同类型矿床的有利地区;(2)岩性标志:新近纪火山角砾岩、玄武质安山岩是主要的含矿岩石,矿化发育在硅化角砾岩、角砾岩脉和石英脉,而高品位金矿化主要发育于硅化角砾岩;(3)蚀变标志:热液活动贯穿成矿作用的始终,形成了较为明显的蚀变分带现象,可作为一个重要的找矿标志,蚀变分带从内到外依次为发育角砾状、块状和多孔状石英的硅化带—含明矾石的高级泥化带—含伊利石的泥化带—含绿泥石、绿帘石和方解石的青磐岩化带;(4)化探标志:矿化部位表现出明显的Au、Ag、Sb、As、Pb、Hg组合异常,是指示含矿的良好标志。

表2 典型高硫型矿床与马塔比矿床特征对比Table 2 Comparison between a typical high-sulfidation epithermal deposit and the Martabe deposit

5 结论

(1)马塔比金-银矿床产于更新世岩浆弧,具有明显的蚀变分带特征,由内而外依次为硅化带、高级泥化带、泥化带、青磐岩化带。高品位金矿化与硅化密切相关,主要赋存于石英角砾岩。

(2)马塔比金-银矿床具有高硫浅成低温热液型金矿的典型特征,其找矿标志包括构造环境标志、岩性标志、蚀变标志和化探标志。