从“散村”到“聚居”:川南乡村聚居点空间重构研究

——以宜宾市银星村聚居点规划为例

2021-05-12李玉婷毛华松

李玉婷 詹 燕 毛华松

在新型城镇化和乡村振兴的背景下,川南地区散村存在规模小、布局散、资源集约效益低等问题,具有向集聚发展的客观需求和政策导向。基于川南现状新建聚居点的田野调查,分析、归纳新建聚居点自然生态格局破碎、农旅产业联动不足、原真人文环境衰落等现状问题,结合川南自然人文特征,提出“村景一体的生态格局”“农旅融合的生产空间”“产居一体的生活空间”3个聚居点空间重构策略,从而实现“三生”空间的融合发展。并结合宜宾市银星村聚居点规划实践案例进行实证研究,以期对川南乡村聚居点空间重构提供理论与实践借鉴。

乡村振兴;散村现象;乡村聚居点;空间重构

在新型城镇化和乡村振兴的背景下,城乡发展不均衡,乡村建设显著滞后,原有散村规模小、布局散、资源集约效益低,难以满足村民现代生活需求,乡村“三生”空间利用面临着压力与挑战,散村向聚居发展已具有普遍趋势,全国广泛开展乡村聚居点建设。2003年,江南区域率先实施“千村示范,万村整治”的乡村建设工程[1],乡村空间结构优化升级,资源集约效益增加,居民生活品质提升。2014年,四川政府印发《四川省幸福美丽新村建设行动方案(2014-2020年)》,方案提出到2020年在全省建成3万个幸福美丽新村,针对不同情况新建乡村聚居点,统一规划,适当集聚。但建设过程中暴露出乡村风貌趋同、乡村原生空间肌理破坏、乡村地域文化丧失[2-3]等严重问题,引发学者对聚居点整治的思考,并推动乡村聚落空间重构研究的热潮。国内研究多以乡村聚落理论为基础,基于土地整治[4]、景观优化[5]、农户行为[6]等视角,通过GIS技术[7]和多源数据,探索乡村聚居点空间重构的方法和模式。现有研究多从村域宏观结构上对乡村聚落规划进行研究并提出重构模式,并且大多数集中在传统乡村聚落生活空间重构,对于新建乡村聚居点微观层面的“三生”空间重构研究相对较少。

四川省川南地区作为农业区域,其乡村经济发展不均衡,略显滞后,原有散村使得国家在基础设施、社会设施等资源供给上效益偏低,乡村问题亟待解决,从分散到集聚是当前川南乡村转型与重构的普遍诉求。因此,本文以川南乡村聚居点为研究主体,基于其现状与问题,借鉴川南传统村落空间结构,从生态空间、生产空间、生活空间3方面探索乡村聚居点空间重构策略,对于满足村民现代美好生活需求,达到资源高效集约化,进而传承乡土文化、培育居民认同感具有重要意义。

1 川南乡村聚居点现状及问题

1.1 川南乡村聚居点现状调查

川南包括四川东南部的宜宾、自贡、内江、泸州、乐山等5个城市区域,在四川盆地与云贵高原的交界处,地形以山地和丘陵为主,中低山地、丘陵占据土地面积的70%以上[8]。目前,川南乡村聚居点按照功能和产业结构分类,大多为以种植业、林果业等为主的农业型乡村和旅游业结合农业的农旅型乡村。川南丘陵山区地势复杂,耕地紧张,村落选址一般向阳、近水、傍地、临道。根据以农业或者旅游业为主,有明显分布特征的调研选点原则,研究选取川南区域具有代表性的6个乡村聚居点,大多分布在山谷平坝地或者交通方便的地方。不同分布区域的新村聚居点,其空间布局等存在明显差异(表1)。

表1 调研乡村聚居点现状情况

1.2 川南乡村聚居点建设现状问题

川南新建乡村聚居点产业发展集聚,农民集中居住,资源利用集约,农户生产生活条件改善,然而建设实践中未结合村民集聚实际需求,宏观规划上缺乏整体思考,形态上简单模仿城市住区布局,建设上破坏原有乡村空间肌理,导致川南乡村集聚后其生态空间、生产空间、生活空间3个方面都出现了严峻问题。针对这6个新建的乡村聚居点,通过田野调查、文献及案例研究法,分析归纳川南乡村聚居点现状问题,为进一步提出乡村聚居点空间重构策略奠定基础。

1.2.1 村景割裂,自然生态格局破碎

川南地区农业型和农旅型乡村聚居点选址以靠山、近水、临道为主。农业型乡村靠山近水,却未能充分利用山水资源,近水而不亲水,村景割裂,破坏原有村落生态网络。例如塘坝川丰新村,新村与古街被水分隔而无联系(图1)。农旅型乡村聚居点选址毗邻道路,不尊重原有场地山水格局,侵占耕地,农业用地不断向旅游服务用地转化,过度开发资源和无序建设,而山体、耕地、绿地等用地逐渐减少,导致支持其生态安全保障的生态空间不断恶化,自然生态格局破碎。例如长宁县马村,分散乡村被集中到交通便利的地方统一规划,由于片面追求乡村经济的增长,对山水林田资源不合理开发与利用,居民生活用水直接排入河道,河道受到污染,乡村生态系统功能受损,导致自然生态格局破碎。

1. 川丰新村山水格局剖面图

1.2.2 结构失衡,农旅产业联动不足

乡村由传统内向型分散化乡村转向外向型集约化乡村,粗放式发展使得乡村土地利用结构失衡,资源整合度较低。农业型乡村缺乏支柱产业,结构单一低质,基础设施水平落后,缺乏规模化、机械化。随着乡村旅游介入,农旅型乡村原有耕地被侵占,农民放弃耕作转向旅游业,农田空置,然而旅游存在淡旺季,同时旅游产品单一,特色不突出,缺乏内生动力,农旅产业资源分散未能充分融合,联动性不足,导致后期旅游用地空置,土地利用结构失衡,乡村经济抵御风险能力降低。另外川南地势复杂导致社会资本投入困难,更多以低端农家乐为主,农旅项目质量不高,无法实现有效增收。例如塘坝川丰村和马道子村,旅游品牌特色不突出,短暂旅游季节后,产业用地空置,生产空间利用率低,土地价值降低。

1.2.3 风貌趋同,原真人文环境衰落

部分乡村聚居点忽略了川南在地特殊性及复杂性,随意套用城市住区布局方式,街巷、广场、院落民居等要素组合生硬,均质建设使得乡村风貌趋同并与原有村落空间肌理格格不入。机械行列式布局使得街巷空间序列平铺直叙。农业型乡村缺乏公共交流空间,使得往日乡村中守望相助的公共生活日渐稀疏,而农旅型乡村公共空间存在频繁的旅游活动,挤压传统民俗活动空间[9]。农村人口流失的同时,宅基地面积却呈现扩张趋势,闲置空废严重[10]。农业型乡村民居建筑外观异化,失去川南传统符号。例如开佛马村,其聚居点街巷空间形式单一,缺乏公共交流空间;街道铺装材质城市化,缺乏归属感(图2)。农旅型乡村外观一味追求仿古符号,同质化建设,传统乡村风貌被破坏,原真人文环境衰落,如马道子村民居风貌趋同,琉璃瓦、瓷砖贴面、宝瓶式栏杆等元素随处可见。

2. 开佛马村街道现状

2 川南乡村聚居点空间重构策略

乡村聚居点空间重构是对乡村“三生”空间的布局和结构调整优化的过程。川南传统村落最外层生态空间以山林划定聚落边界,提供生态屏障;中间层为生产空间,以农田为主,水系穿越;中心层为生活空间,集中了居民居住、邻里交往功能,形成以聚落为中心,山水林田环绕的“生态—生产—生活”的同心环形空间格局[11](图3)。针对川南乡村当前面临的问题,从生态空间、生产空间、生活空间3个层面提出乡村聚居点空间重构策略,最终实现“三生”空间的融合发展,使其在资源集约化高效化的基础上,满足居民现代生活需求,提升居民生活品质,进而能够回归乡土记忆,突显川南地域特色。

3.“三生”空间同心环形空间格局

(1)有机协同山水林田,构建村景一体的生态格局。生态本底是乡村生产空间、生活空间重构的载体,提供生态屏障。《阳宅十书》写道“人之居处,宜以大地山河为主”,中国传统村落十分注重与自然山水林田的融合[12]。川南地形以山地丘陵为主,拥有坡、崖、丘、沟、塘、湖、林等多类山水资源。在聚落选址上,因地制宜,充分利用坡、崖、湖、林等自然资源,构建山水相依村景一体的生态格局;根据基地现状条件评估,划定范围,布局生态空间,明确村庄建设边界。在乡村生态修复上,适度人工干预恢复乡村自然生态,构建植物立体复合群落层次;优化生物群落结构,丰富乡村生物多样性,增强乡村生态涵养能力,最终达到提升生态系统服务功能的目的。依托乡村现状水系、农田林地资源等构筑联动乡村生产、生活、文化等多元地域空间的动态渗透式生态空间体系[13]。

(2)整合优化产业结构,形成农旅融合的生产空间。川南乡村农业、手工业较为发达,土地、水利、人力资源丰富,整合优化产业结构是生产空间重构的核心问题。川南传统乡村产业经济结构由乡村农业和工业组成,近年来川南乡村旅游热潮推动农业现代化转型。依托川南本土农业资源优势,结合各村现有生产用地情况,农业型乡村鼓励集中种植,发展田园综合体和农业产业化、机械化。依山就势,根据生产用地经济性,重新划定产业布局,如苗圃分布在坡度较大、距离村落较远区域,农田分布在距离水源较近区域。农旅型乡村挖掘内在优势资源,使旅游产业和农业深度融合,加强联动性,结合休闲观光、生态旅游等形成农旅融合新模式。一方面引导产业规模种植经营和发展优势主导产业,以整合互动三产,拉动内需引擎[14],加强土地资源集约利用;另一方面完善产业基础设施建设,提升基础设施水平,灵活投放,确保效益最大化。

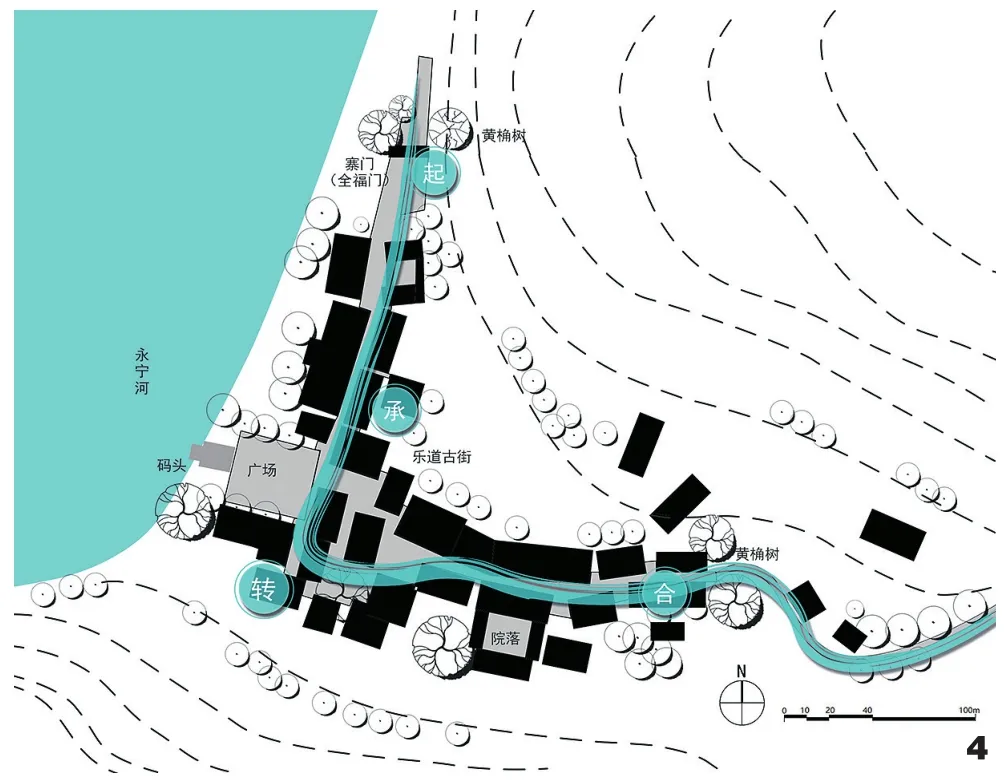

(3)传承更新空间要素,重构产居一体的生活空间。乡村生活空间满足居民生活、邻里交往等功能,反映乡村社会的人地关系[15]。川南传统村落生活空间结构包括街巷空间、广场空间及院落空间[16]。提取解构川南传统村落空间肌理,传承村落“起、承、转、合”的街巷空间结构;提取传统村落元素如古树、方池、小品等,运用转折、收放等形式丰富街巷空间[17],塑造乡土记忆。“青瓦出檐长,穿斗白粉墙”是川南传统民居最基本的风貌特征,因此要注重对川南传统村落空间肌理的提取、解构和重组,合理组合传统村落的街巷、广场、院落、民居等空间。完善乡村基础设施,通过道路分级、公共服务设施与场地集中布置等方式形成“产居一体”的集约化生活空间。如泸州纳溪区乐道古村(图4),街道转折收放自如,成S型倚于永宁河岸边,场口场尾均有两株黄桷树,民居以白墙、灰瓦、褐木为主。

4. 乐道古村平面布局

3 宜宾市银星村聚居点规划实践探索

3.1 银星村聚居点现状问题

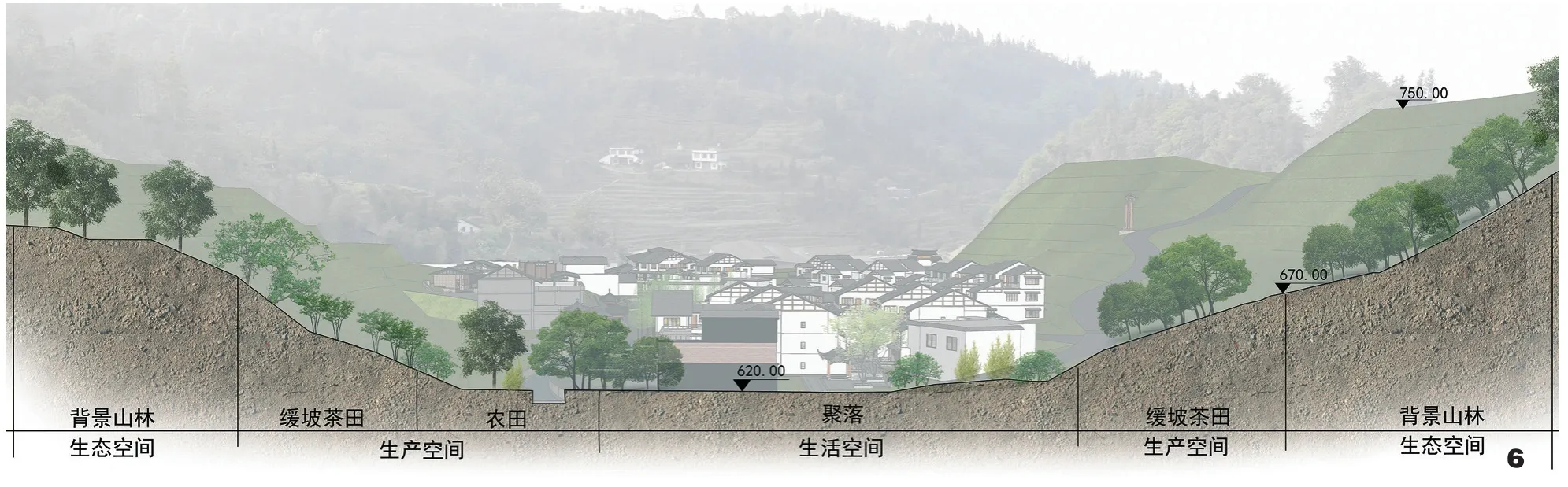

银星村位于四川省宜宾市筠连县,村域面积约20.8 hm2,共38户,以茶叶为主要产业。整体格局上山环水抱,聚落分散位于两山之间山谷平坝地段(图5)。场地山水林田包围着村落三生空间,构成聚落—缓坡茶田—山林的竖向空间层次(图6)。银星村陶家坝受到区位的限制,在新型城镇化冲击下面临着严峻挑战。生态空间层面,村民自建房屋,随意侵占耕地,导致农田林地原有生态破坏,山体植被破碎化,水土流失,且无水土保持措施,存在安全隐患。生产空间层面,基础农田荒废零散,加工茶企空间杂乱、规模较小,旅游供给质量较低,人口流失严重。生活空间层面,基础设施建设滞后,公共空间较少,健身设施老旧,且缺少停车位。现有砖木房屋破损、功能缺乏,砖混房屋瓷砖贴面,缺失川南建筑传统元素。

5. 银星村现状布局

6. 银星村竖向空间层次

3.2 银星村聚居点空间重构策略

针对银星村现状问题,依托银星村茶叶基地核心优势,以“茶谷陶园,茶韵生活”为设计主题,通过重构乡村生态、生产及生活空间,从而提升村民生活品质,体现川南新民居风貌,打造一个集自然观光、休闲度假、乡土情怀、茶园生活等多功能于一体的茶园美好生活示范村。

(1)生态空间景观生态修复与生态空间网络构建。乡村聚居点空间重构必须以相对稳定的生态安全格局作为保障,所以保护与修复自然生态是乡村空间重构的首要任务。划定生态空间格局(图7),限定村落建设边界;通过生态修复技术,包括增绿添彩等方法,修复破碎化的山体原有植物群落。利用周围山体林地,划分山体坡度在25°以上为限建区,补植本土树种如茶树、珙桐、银杏、杜仲等,增加绿量,并将其作为生态保育区,构建植物立体复合群落层次,丰富乡村生物多样性;划分山体坡度在15°~25°之间为缓坡茶田区,延续茶田肌理,防止山体滑坡,增强乡村生态涵养能力;将坡度在15°以下设定为乡村建设发展区,适当增加花卉植物及色叶植物,展现幸福美丽新村新面貌与活力(图8)。

7. 银星村生态空间规划

8. 银星村整体景观风貌

(2)生产空间结构整合优化与茶旅产业融合发展。通过土地集约重组,合理划分一二三产业空间(图9),将原有产业结构调整优化为一产(基础农业、茶叶种植、景观菜园等)、二产(加工茶企、合作社等)、三产(陶园民宿、茶采摘体验区等)相融合的产业新格局。基于原有农田耕作基础,优化当前以茶叶、水稻、玉米为主的种植结构,适当种植本土经济植物,重构由谷底蔬菜农田—缓坡山腰茶田—山体生态林地构成的复合立体农业景观。预留旅游用地,构建茶山登山步道,划分茶园采摘体验区,植入亲子采摘活动。茶产业亟需转型升级,更新改造现有迎兴茶厂,以点带面,发展创意茶产业(图10),延长茶产业链,形成茶旅融合[18]的特色生产空间。

9. 银星村生产空间规划

10. 迎兴茶厂风貌改造效果

(3)生活空间传统肌理延续与场所空间要素更新。生活空间的传承与更新包括街巷、院落、广场等空间的更新。梳理村落空间(图11),延续传统村落肌理,构建一环、一心、一轴的生活空间格局(图12)。原有道路拓宽形成一条串联各个节点空间的环线(图13),以原有村委为核心建造乡村公共活动中心(图14),包括乡村书吧、室外多功能阶梯及水塘,打造一条满足人们居住、交流的主要轴线。同时划分5个功能区,分别是茶园生活区、茶企参观区、茶园采摘区、世外陶园区及生态保育区。街巷空间主街宽3~5 m,巷道宽1~2 m,主街铺装采用条形石板,两侧用人字形青石铺装(图15)。院落民居基本单元建筑高度不超过10 m,共3层,有后院式和前院式2种户型;材质上,新旧融合,川南土墙与整面玻璃结合,通过颜色质感的对比达到视觉上的对立美感;空间形态上,顶部叠加具有晾晒功能的院坝空间;院落民居整体功能复合,满足居民现代生活需求。

11. 银星村生活空间规划

12. 银星村空间结构

13. 聚居点街巷鸟瞰

14. 村委活动中心改造效果

15. 街巷景观风貌

4 结语

川南乡村聚居点空间重构是乡村建设的重要部分,对激发川南乡村活力,从而推动乡村振兴和城乡统筹发展有重要意义。本文通过宜宾市银星村的实践案例,基于川南乡村聚居点现状问题,借鉴川南传统村落空间结构,综合考虑生态、社会、文化、经济等多要素,从生态空间、生产空间及生活空间3个方面系统构建乡村聚居点空间重构策略,实现“三生”空间融合发展,以期达到乡村资源集约效益最大化的效果,从而满足人们的现代美好幸福生活需求,传承乡土文化,突显地域特色。