海底百年英魂的浮光掠影

——甲午沉舰考古调查中的水下摄影技术

2021-05-12黎飞艳

黎飞艳*

(广东省文物考古研究所,广东 广州 510080)

北洋海军沉舰遗址主要分布于我国两块海域:一是辽宁省黄海北部,为1894年9月17日的清日黄海海战,沉没有超勇、扬威、致远、经远4舰;二是山东省威海湾及周边,为1895年1—2月的清日威海卫保卫战,沉没有定远、靖远、来远、威远、宝筏5舰及数艘小型鱼雷艇。甲午沉舰调查始于2013年年底的辽宁省丹东港海洋红港区的涉海基建,在国家文物局的支持下,各地政府、文博单位的相互配合,组建了考古队,陆续于2014—2016年在辽宁省丹东市的黄海北部海域调查确认致远舰,2018年在大连庄河发现了经远舰,2017—2020年在威海湾调查发现和确认定远舰(图1)。

至此,在百余年之后,甲午沉舰在海底的保存面貌及残损情况才有了较为清晰的认识,一些珍贵沉舰遗物被提取出水再度展现于世人。

图1 北洋沉舰遗址地理位置分布图

1 水下考古摄影

了解水下世界离不开水下摄影,而水下考古摄影是摄影技术中的一个门类,必须依靠水肺潜水装备(水下呼吸系统)进行潜水拍摄。在进行水下摄影工作时,由于水下环境特殊,除了必须了解相机的基本技术指标,包括水下曝光补偿、水下闪光灯的运用以外,还必须掌握水下光线的变化规律与特性,水中悬浮物对光线的散射影响,不同深度的海水对光谱成分的吸收等技术参数[1-2]。只有熟练地了解和掌控水下摄影器材,才能成为一名合格的水下考古摄影师。

水下考古摄影工作,包含对水下文化遗产的了解与判断,以水下考古镜头寻找、发现我们需要的文物信息,记录和推动考古发掘项目进程。尽管国内大多数水下项目涉及水域能见度很差,但水下考古摄影始终是整个项目中不可缺少的记录手段。特别是在清理一些水下遗迹过程中,需要记录很多稍纵即逝的信息。由于潜水工作时间受潜水深度与高压气瓶气量的制约,摄影师不能长时间在水下进行拍摄,最好的解决方法就是将水下拍摄的影像带回陆地进行反复的研究、分析并保存,为日后专家学者们的研究留下原始依据。

水下摄影器材要因时因地制宜并根据水下遗址的特点,包括水下能见度、潮汐、水流等因素选择。北洋沉舰考古项目使用的拍摄器材有带防水壳的水下单反数字相机与小型水下数字运动相机等(图2)。水下摄影师必须严格制订重要文物、遗迹的拍摄方案,在有限的水下拍摄时间内采集更多的原始影像,为后期整理研究提供珍贵资料。

图2 水下摄影器材(来源:作者自摄)

2 北洋沉舰水下考古摄影过程

2.1 致远舰

致远舰沉船遗址地处黄海北部、辽宁省丹东市东港西南50多km的海域,距离大鹿岛20多km,沉船遗址水深18~22 m,海床面地势平坦,平均潮差4.6 m。致远舰沉没于中国东北海域,普遍气温较低,秋、夏季水下温度22℃左右。该海域远离海岸线,水下能见度保持在1.5 m左右,偶然的水下能见度也能达到4~5 m,相比经远舰和定远舰的沉没海域,致远舰的沉舰海域比较适合水下考古影像拍摄。

2014年4月中旬的黄海北部海域,底层水温仅为4℃,国家文物局水下文化遗产保护中心启动物探调查工作,运用物探设备,对选定的11个区域进行逐一勘探,并在第三区域搜索到符合条件的磁力异常点。锁定位置后安排人员潜水探摸,低温作业对一般潜水员来说就已经是一个极大的挑战,对水下摄影师则是更大的挑战。就算配备干式潜水衣,在水下长时间操控摄像设备也非常有难度。为更好地完成水下拍摄任务,笔者曾经在拍摄过程中,为便于操控相机快门及其他功能键,甚至不佩戴潜水保暖手套进行拍摄任务,直接接触冷水,其失温速度比空气快20多倍,寒冷刺骨的海水能使双手瞬间变得僵麻。

在海底搜索过程中陆续发现铁板、煤炭与木质船板等遗物,搜索的同时布设水下拍摄引导绳,以便于摄影师拍摄水下散落的遗物、沉船铁板铆接方式与特点等。通过视频影像分析与打捞出水的标本进行金相分析等多种技术手段,确认铁板为炒钢锻打,与19世纪后期欧洲造船材质吻合。再依据甲午海史实,确认该疑点是一处沉船遗址,并推测很可能为北洋水师的一艘沉舰,命名为“丹东一号”沉船。

2014年8—10月,整个水下考古调查的核心工作就是给水下遗址定性,寻找能够证明沉舰的典型文物,确定沉舰的身份。水下摄影的主要任务是负责水下遗址范围内关键遗迹遗物影像的采集工作。

随着广州打捞局水下抽泥工作的展开,沉船两侧的整体轮廓(钢板)大部分已经裸露出泥面,但始终没有发现与沉舰身份有关的典型文物或迹象,现场领队不断地思考新的工作方式。沉船宽度也是调查需要的重要数据,最后决定在沉船的中部横切抽泥,以田野考古探沟试掘的方式解剖沉船保存状况。考古队非常幸运地在横剖沉船的探沟内找到了与沉舰相关的武器配置:一门10管加特林机枪与锅炉构件爆裂后的残留构件,同时还在沉船表面前端发现了一块炮管残片(图3、图4)。摄影师及时下水拍摄获取发现时的最初影像,为现场情况的水面分析和下一步发掘工作打下可靠的基础。

根据影像资料记录与分析,发现的10管加特林机枪以及支架保存完好,机枪与支架稍有分离,炮管残片内侧的膛线清晰可见。考古队为了确认10管加特林机枪与炮管残片口径的准确数据,制订起吊方案。在查阅北洋沉舰的设计图纸、武器配备情况时,发现致远舰的武器配备清单记录有10管加特林机枪,炮管残片口径为210 mm,与致远舰(克虏伯主炮)主炮口径吻合。通过出水机枪、炮管等文物细致辨认,参照对比文献清单记录,一切证据偏向于致远舰。

图3 10管加特林机枪水下照片及模型

图4 210 mm克虏伯主炮残片及模型

2015年8—10月,致远舰的抽泥清淤工作继续进行,广州打捞局在抽泥过程中发现一件长条形的物体。当时没有引起抽泥人员的注意,只是感觉物体的外观非常特别。当天正好是考古领队下水巡视,见其外形即联想到武器构件的可能性,出水后马上安排摄影师水下拍摄,摄影师详细地记录了文物的影像特性。把影像带上水后,经专家识别、确认为鱼雷引信。据文献记载致远舰配备有4支鱼雷发射管,又一重要物证指向致远舰。

得此结论后,大家对没有引爆的鱼雷引信有了警惕,增强了起吊安全防范意识。考古领队非常重视,制订了下一步的现场提取方案。为了安全起见,起吊方案采取钢制吊篮、钢丝绳与水面工作平台安装固定吊机的连接方式,为了确保文物起吊安全,吊机起重载重2 t,考古队在起吊框的底部铺设了缓冲棉被,将鱼雷引信放置框内并安排2名资深潜水员跟随起吊框缓缓出水,确保文物起吊过程中的绝对安全。水下摄影师跟踪拍摄记录了起吊文物的整个过程(图5)。

图5 鱼雷引信起吊过程(来源:吴立新摄)

据甲午沉舰资料记载,只有致远舰上安装有方形舷窗,室内采光和通风效果优于普通圆形舷窗。沉船发掘中值得注意的是,金属制造的物体在离开原始埋藏环境裸露于水中后,由于光照的作用,会产生颜色的变化。水下摄影师及时记录了最初方形舷窗从淤泥下揭露出来的原始状态与露出泥面后表面迅速氧化变色的影像(图6)。这一现象后来也引起了现场保护人员的高度重视,对出水的小件金属器采取了有效的保护措施。

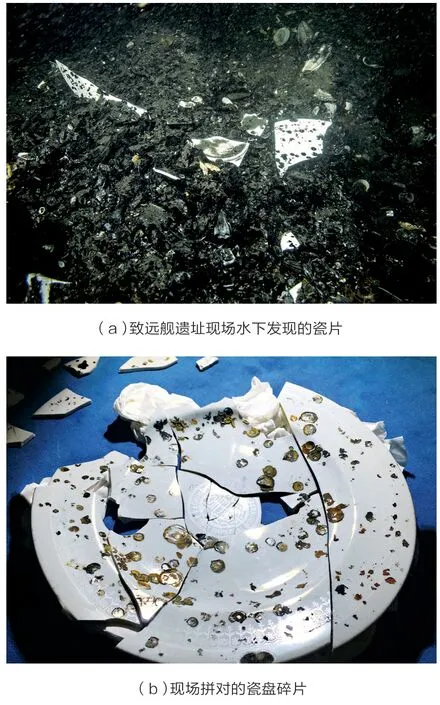

随后,在2015年9月15日的探方清理中又有了重要发现。摄影师对探方遗迹现象进行影像拍摄时,发现影像里出现跟平时不一样的几片白色反光物体,因为物体胶结在黑色烧焦的凝结层表面,白色物体格外凸显。职业的敏感性让笔者联想到是一件破碎的瓷盘碎片。根据白色瓷盘的裸露情况,有可能拼接复原,由于瓷盘碎片表面字体釉层颜色脱落,水下无法观察到更多的细节。出水后笔者立即给领队作了汇报,并展示了水下影像资料。领队随即制订了水下清理采集方案,并要求潜水员进行水下测绘,将探方范围裸露的瓷盘碎片采集出水。经现场对碎片进行拼接辨认,发现瓷片在特定的光照角度才能观看到字体内容,瓷盘中心位置有“致远”二字,与致远舰历史资料记载定制瓷盘照片一致,确认为致远舰定制瓷盘。瓷盘外圈为字母,上半圈为“CHIH YüAN”(致远威妥玛拼音),下半圈为英文“THE IMPERIAL NAVY”,组合成一个圆形徽标。盘口沿有一圈锦纹,纹饰原有描金,因海水浸蚀仅留下纹饰印痕。瓷盘口径20.5 cm、圈足径11.5 cm、高1.5 cm[3]。最终由原国家文物局水下文化遗产保护中心复原修复。这一关键发现,足以证明沉舰的身份(图7)。

图7 致远舰遗址现场发现的瓷盘

2016年致远舰遗址抽泥过程中发现了一支单筒望远镜,经领队确认后,立即安排摄影师水下拍摄最初的水下原始状态,随后领队将文物提取出水。当时实物锈蚀严重,辨认困难,但镜筒表面的文字隐约可见。为便于识别镜体上刻制的铭文,摄影师针对望远镜的锈蚀特点,分别对实物进行了黑白、彩色模式的影像拍摄,利用影像的反差对实物照片上的铭文甄别出一些字母信息。经查证致远舰有关船员文献记载,确认该望远镜上刻制的是Chin Kin Kuai(陈金)的人员信息。因此,单筒望远镜的归属应该是致远舰大副陈金的个人用品。水下考古工作也进一步扩大了沉舰发现的成果(图8)。

图8 致远舰大副陈金的单筒望远镜(来源:吴立新摄)

2.2 经远舰

经远舰遗址位于辽宁省大连市庄河黑岛老人石南边海域,如致远舰所处地理位置一样,最适合的水下考古工作的季节亦为夏季。经远舰沉点海底地势平坦,该区域水深约10 m,平均潮差4 m左右,海底能见度很差,一般不足0.5 m,这对水下考古工作,尤其是摄影工作造成极大影响。水下能见度严重不足,遗址大范围展现难以实现的情况下,为了更全面地了解水下沉船遗址状况,考古队加大了物探技术投入,包括运用多波束海测、三维成像、差分定位等技术,大幅度提高了工作效率。在水下摄影方面,水下摄影师们也在想尽一切办法,利用现有的拍摄器材,记录好沉船调查工作中的每一个细节。

由于水下能见度极差,大型专业水下相机在工作中无法展示它的拍摄优势,还很容易发生碰撞,对设备造成损伤,所以小型运动相机在此水下环境下更显优势。小型运动相机的特点是视角较宽广、携带方便、操作简单、安全可靠,影像质量虽然不如专业相机,但基本上可以满足水下遗迹遗物信息的记录,同样可在水下考古影像拍摄工作中发挥重要作用。

由于水下能见度较差,经远舰的水下摄影更为重要。在水下抽泥过程时发现的舰体遗迹有木质步梯(图9)与煤渣排污口(图10)根本无法辨认,只能依靠晚上长时间的自然沉淀,每天的第一潜拍摄水下影像,然后带上水面,并对影像资料回放、研判水下抽泥,才能发现文物特征,判断文物性质。

图9 木质步梯(来源:吴立新摄)

图10 倒置的煤渣排污口(来源:吴立新摄)

在沉舰遗址中发现,侧舷木质步梯、煤渣排污口和船首的三角形钢柱,都是通过发掘现场对水下拍摄影像进行反复研判,并与沉舰图纸、历史资料记载的反复对比论证确认的。根据煤渣排污口的方向,又确认沉船的姿态是倒扣沉没于海底。沉舰的一端有一条竖立的三角形铁质立柱,断面呈正三角形,边长20 cm。两侧边有凹槽,可往后接入左、右两侧的船壳列板,确认为船首,沉舰方向也明确了。有了以上判断,铁甲堡在沉船的部位也较为明确,于是考古队大胆的推测沉舰铭牌的存在,并决定安排水下寻找。

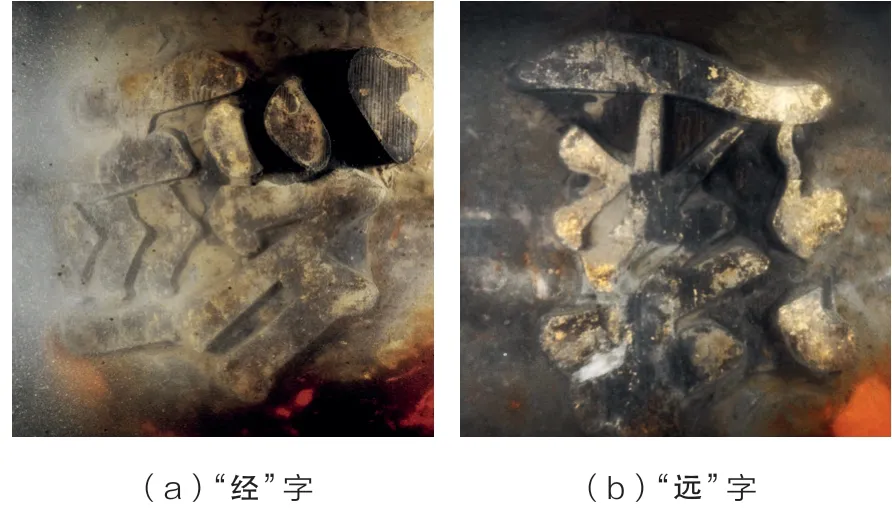

通过对经远舰设计图纸和早期照片的对比,计算出沉舰铭牌的大概位置,由广州打捞局潜水员进行抽泥,最后在倒置的煤渣排污口与木质步梯之间的海床下发现了经远舰铭牌踪迹,潜水员用手能触摸到字体的笔画。第二天一早,摄影师携带相机对发现的铭牌裸露部分进行拍摄,影像显示确为经远舰铭牌的一部分。“”铭牌确认后,整个考古队为之振奋。为了拍摄好重要文物信息,了解文物的结构特点,领队决定对铭牌的抽泥工作范围进行扩大,让“”铭牌完全暴露,以便实施摄影拼接记录真容。然而,水下抽泥难度极大,沉舰在水下经过120多年的海水侵蚀,海泥与钢板之间氧化凝结,形成黏度极大的凝结层,清理起来相当困难。最后在铭牌周边形成一个长约2 m、宽约2 m、深5.5 m的斜坡状深坑。深坑内没有水流,搅动的海底悬浮物只能靠长时间慢慢沉淀。水下能见度极差,最终的可视范围25 cm左右。这种拍摄环境对摄影师是一项新的挑战,因而最佳的拍摄时间只能选择在海水经过一个晚上沉淀后,第二天早上第一潜的时间下水拍摄。

图11 倒置状态的经远舰铭牌(来源:作者自摄)

2.3 定远舰

定远舰沉船遗址地处山东省威海市刘公岛东部,往北与刘公岛岸边直线距离约500 m,水深约6 m,平均潮差约3 m。由于离海岸线较近,海底能见度也非常差,通常不足20 cm,对水下工作尤其是摄影工作造成极大影响。由于威海湾内水流平缓,泥沙淤埋严重,海床面平坦,沉积的泥沙黏性较大,水下抽泥工作的进度受到很大制约。该遗址最佳水下考古工作季节亦为夏季。

由于定远舰遗址体量庞大,且被日军爆破拆卸盗捞后又深埋于泥沙之下,散布在约120 m2的区域范围内,保存情况极差。沉船遗址的埋藏深度给水下考古调查工作增加了难度,同时为了弥补水下能见度不足,实现遗址大范围的展现,考古队在工作中也加大了物探技术的投入,大幅度提高了水下考古工作效率。

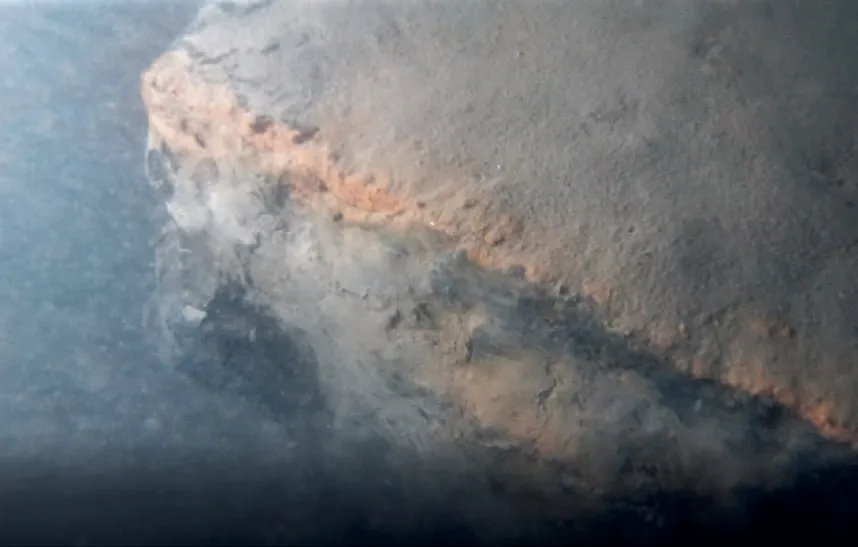

水下摄影方面,威海湾的海况、水流、能见度与经远舰沉舰遗址相似,水下能见度较差,不太适合大型专业水下相机拍摄,大部分时间改用超广角运动相机记录水下抽泥的工作细节。定远舰遗址的遗物都是埋藏在海床以下1.5 m的淤泥底下,坑内没有水流、污水无法被水流带走,水下能见度几乎为0,平时的抽泥工作基本靠手摸,拍摄影像资料非常困难。整个工作期间主要以水下抽泥为主,抽泥过程中发现了大量的子弹、子弹壳、炮弹、炮弹引信、钢板、凝结物、船木构件等物品,无法及时用影像的方式记录下来。最重要的是在海床以下50 cm深处发现一块完整的弧形防护铁甲(图12)与一节通风管(图13)。摄影师在水下重复拍摄了好几次,希望在有限的水下能见度下拍摄出尽量清晰、美观的视频。

图12 定远舰防护铁甲(来源:作者自摄)

图13 定远舰通风管(来源:作者自摄)

3 甲午沉舰所用的摄影方法

表1为3艘沉舰遗址现场状况的对比,水下摄影师根据不同的遗址现场情况采用不同的拍摄方式对遗址、遗迹及遗物进行了记录。

3.1 致远舰的拍摄方法

沉舰遗址水下工作环境较好,因遗址远离海岸线20多 km,不受沿岸暴雨天气产生的污水回流影响,18~22 m的潜水深度,特别适合我们的免减压潜水方式。我国的渤海、东海、黄海的许多地区都是半日潮型,黄海海域的潮差变化明显,水质交换较快,更利于水质的快速替换。加之海床底质为粉砂土性质,浑水更容易沉淀,所以水下能见度经常保持在1~2 m的可视范围,且与遗址的地理位置、水文和海床底质等有着密切的关系。

在致远舰遗址中,水下考古队结合对水下环境、水下能见度的评估大胆地进行了拍摄创新。该遗址适合摄影拼接与三维建模相结合,有利于图像拼接的成功率。现场领队与摄影师商定水下拍摄方案,利用三维建模的方式,力求拼接输出一张致远沉舰的水下遗址分布范围的照片。对于残长61 m,宽11.5 m的致远舰沉舰遗址,受水下能见度,免减压潜水方式、海况、水流、潮汐的影响,在水下实施摄影拼接数据采集难度非常大。

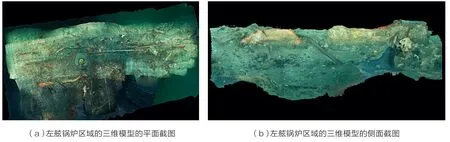

拍摄时采用硬性标尺的方式沿左右船舷的露出海床的钢板方向布置一条拍摄参考线,然后根据每天有限的潜水工作时间分配拍摄工作区域。通过10多次的水下拍摄,获得素材照片10 000多张,才最终完成沉船遗址左右船舷、船头、船尾以及重要遗迹、遗物分布的基本拍摄,随后拼接生成所需的三维模型,输出不同部位的截图(图14、图15)。

3.2 经远舰的拍摄方法

沉舰遗址距离岸边6 km,水深8~10 m,半日潮,潮汐变化不太明显,近岸水质浑浊,悬浮物较多,水质交换较慢,加之海床底质为泥质结构,很容易被搅动,且沉降澄清较慢,水下能见度小于25 cm,工作期间基本无法正常拍摄。对此,考古队设计了两种配合摄影的处理方法。

表1 致远舰、经远舰、定远舰遗址现场情况对比

图14 左舷锅炉区域的三维模型的平面和侧面截图(来源:作者自摄)

图15 锅炉区域的三维模型的平面和侧面截图

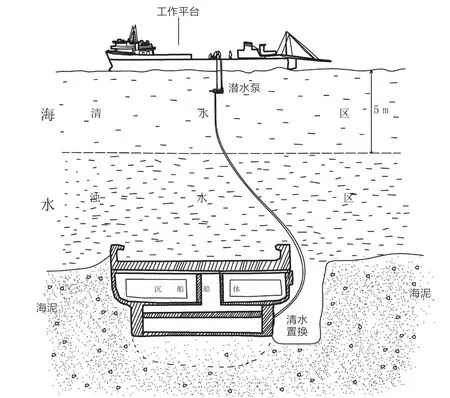

(1)深坑清水置换法。利用潜水泵将水面的清水通过软管注入深坑底部,利用挤压的方法将浑水置换。由于工作现场潜水泵口径很小,流量不够大,在工作过程中产生细小的气泡,没有达到预期效果。如果现场能够解决水泵流量大小与气泡的问题,此方法在浑水置换配合水下考古摄影方面还是可取的(图16)。

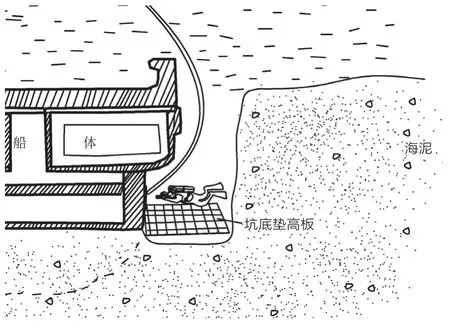

(2)坑底垫高板。利用水管制作一个长方形的平面框架铺垫在坑底,长度1.8 m、宽度1.2 m,在框架四角焊接4条支撑杆。其目的是让整个平面框架与深坑底部淤泥保持隔离状态,尽可能地减少摄影师与深坑底部淤泥的接触,减轻人为的搅动,达到预期配合拍摄的效果(图17)。

此外,拍摄目标深坑的活动范围极小,摄影师潜入深坑后要保持顶级中性浮力缓慢下降,靠近拍摄对象时应小心拍摄。“”铭牌二字就是这样经过多张照片拼接而成,得来不易。经远舰水下环境不适合潜水员长时间去辨认铭牌的细节,轻微的搅动都会影响水下能见度。细节只能通过对高清照片的辨认,还有与沉舰外壳舷墙钢板的铆接固定方式、书写字体类型以及字体“减肉”雕刻方式等,从中发现了“铭牌整个铭牌保存完好。

图16 深坑清水置换原理示意图(来源:林唐欧绘)

图17 坑底垫高板示意图(来源:林唐欧绘)

3.3 定远舰的拍摄方法

沉舰遗址靠近威海湾的刘公岛,距离岸边500 m,我国的渤海、东海、黄海的许多地区都是半日潮型,潮汐变化不明显。海湾内没有明显的水流迹象,水质交换能力较差。海床面的浮泥层较厚,很容易被搅动,搅动后的浑水不易沉降,沉舰遗址水下能见度经常保持在30 cm左右,遗址文化层位于海床表面淤泥1.5 m下的深度。水下抽泥工作期间,深坑的浑水无法置换,能见度为0,摄影工作无法进行。

摄影工作主要依靠晚间时段浑水自然澄清,第二天早上第一潜时间抓紧拍摄。由于定远舰的水下大件文物很少,水下拍摄素材有限,其他小件文物因为受水下能见度的影响,很难抓拍到抽泥时候的文物发现状况,水下辛勤劳动的身影也只能在影像里模糊展现。为了弥补水下影像的缺失,考古队对重要出水文物防护铁甲(图18)与通风管(图19)进行三维重建数据采集,并采用Photoscan软件生成三维立体图形,让出水文物“活”起来。

图18 定远舰防护铁甲三维图形截图

图19 定远舰的通风管三维图形截图

4 水下考古摄影技术总结

除考古摄影的理论基础要求外,要获得较好的水下考古摄影效果,还需做好以下3个方面。

4.1 个人潜水技能与摄影技术

从事水下摄影工作必须具备过硬的潜水技术与中性浮力控制,水下考古摄影师最基础的技术要求就是中性浮力控制,熟练掌握中性浮力,可以帮助摄影师悬停在所需的拍摄高度,在确保潜水安全的情况下完成拍摄任务。中性浮力相当于陆地摄影三脚架,只有保持稳定的拍摄高度,才能很好地完成每一次的快门释放。

水下摄影技术的体现,首先需对摄影设备的菜单目录与防水壳上的按钮分布了如指掌、对照相机性能与技术参数的了解、对专业水下相机的辅助设备(闪光灯或者照明灯)操控自如。其次需从每次的拍摄工作中不断地总结积累经验,提升自身的业务水平,掌握影像拍摄技巧。拍摄水下文物前,首先要细致地观察文物特征、细部特点,全方位表现文物信息,以纪实手段记录文物或者遗迹的原始保存状况,全方位高清影像记录与高清格式存储,真实记录稍纵即逝的遗迹现象,保留影像资料以备考证。

4.2 处理好水质,提高能见度

要求摄影师掌握当地海域的潮汐变化时间,充分利用好潮差,选择水质好的时段进行水下摄影。水下拍摄的成功与否,摄影师首先要考虑的就是水下能见度的问题,再者就是在拍摄影像中发现问题时的处理能力,最后才是以文物摄影的角度呈现水下历史文物原貌的技术能力。

如致远舰的水下考古摄影,摄影师对沉舰海域的潮汐变化进行了充分了解。高平潮的水质比低平潮的水质好,所以摄影师就选择水流缓慢的高平潮位进行拍摄(图20)。

图20 致远舰水下摄影工作照

经远舰的铭牌拍摄时,摄影师也遇到了能见度不好的困难,拍摄过程中采用深坑清水置换法,但由于水泵快速运转产生细微的气泡,没有成功改善水下能见度。然后采用坑底垫高板的方式(图17),主要作用是隔离底层淤泥,方便摄影师在坑底拍摄致远铭牌时,尽可能地不与坑底淤泥产生接触,从而达到预期的影像拍摄效果。

4.3 使用辅助支架

水下考古工地在不同海域,存在着地理、地貌、潮汐、能见度、水流的差别,针对水下拍摄对象,制作一些拍摄辅助工具,工作中可起到事半功倍的效果。

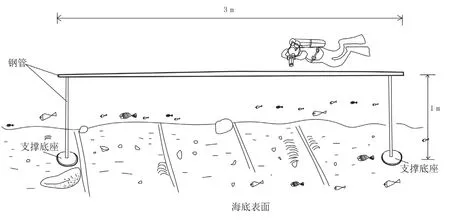

致远舰早期的水下拍摄支架制作(图21),当时没有考虑水流对拍摄支架的冲击力和平板底座的稳定性问题,故很难达到致远舰的水下拍摄要求,经常在拍摄过程中受水流冲击影响或者摄影师身体碰撞产生移位或者倒塌,最后经测试改用拍摄杆作为水下标尺的水下拍摄方式。

图21 水下拍摄支架示意图(来源:林唐欧绘)

致远舰水下拍摄标尺杆,当时考虑水下遗址拍摄范围很大,探方框架不适合凹凸不平复杂地形与大面积的遗址拍摄。为了拍摄的实用性、便捷性,采用(4 cm×6 cm、长度3 m/根)浅色铝合金杆代替拍摄标尺,然后在拍摄杆上以米为单位粘贴编写好的数字标签,较好地解决了水下拍摄的效果问题。摄影师可以参照拍摄杆刻度和方向,有序地进行水下影像采集,避免出现水下影像的漏拍情况。当时市场上没有特别合适的拍摄标尺杆替代品,金属质感的铝合金杆在闪光灯的光照作用下会产生反光斑点,影响后期的影像拼接(图22)。日后可以考虑对拍摄标杆进行涂抹哑光油漆等处理方法,降低拍摄杆的反光斑点。

图22 水下拍摄标尺杆(来源:作者自摄)

4.4 掌握一些近景摄影三维重建技术

水下遗址全景展示能够宏观地观察、了解遗址保存状况及分布范围。以2015年致远舰水下遗址拍摄为例,能见度大致都在1.5 m,水下遗址不可能用一张照片的内容涵盖整个遗址全貌。只有通过多张照片合成,才能凸显区块影像,然后通过区块合成才有可能实现遗址全貌影像。国内水下考古项目也是在试探性地探索水下三维重建技术的可行性。

三维重建素材的采集技术要求是垂直于被摄体进行拍摄,照片与照片之间最少保持30%以上的叠压关系,拐角的衔接位置尽量多拍,照片与照片之间必须有明显物体特征,拍摄照片时保持焦距一致,不能有漏拍现象,便于后期软件处理中对齐照片。

清水环境下的西沙金银岛沉船遗址调查项目采用的三维重建方式,生成大约50 m×60 m的三维立体图像。足以证明在能见度以及光照度达到拍摄标准的情况下,完全可以实现水下三维重建影像(图23)。

图23 西沙群岛金银岛一号沉船遗址遗物密集区三维重建生成的二维照片(来源:曾瑾、韩飞、姜涛、黎飞艳摄)

三维成像素材拍摄过程中最大的问题是受能见度与水流速度的影响。能见度不好加之沉船海床表面高低落差不同时,会直接影响照片的质量。深坑部位闪光灯难以照亮,形成黑色模糊噪点,影响后期软件对照片的识别。水流速度过大,需要摄影师利用脚蹼的力量抵消水流的冲击力,以保持正常拍摄动作,容易消耗摄影师的体力。最好的处理方法就是掌握潮汐时间,在水流接近平潮、又有轻微水流的情况下从事拍摄任务。

三维成像素材拍摄杆应选择没有反光的材质,三维成像软件的成像原理是识别照片与照片之间的共同物体特征,通过软件运算生成三维立体图形(图24)。

图24 致远舰的水下三维重建遗址全景

5 结束语

传统陆地考古摄影技术不足以满足水下考古的需求:首先是能见度造成了视野的局限性;其次是水下环境造成有效工作时间的局限性。因此水下摄影实际上已经成为水下考古最主要的记录和测绘手段。

水下摄影的优势表现在以下几个方面:第一,可以有效采集大量的水下影像资料,使更多的不能亲自下水的专家学者对水下遗存有一个清晰和直观的认识,为将来公众展示提供重要的素材;第二,水下摄影不但可以还原实际画面,而且可以通过摄影加标尺复原真实比例的线图,大大提高了水下测绘的工作效率,在有限的潜水时间和低能见度下,替代了长时间的手绘线图过程;第三,可以通过多视角水下摄影,对拍摄对象进行三维重建,还原水下遗存的三维影像和空间关系;第四,通过近距离的密集摄影拼接,扩展低能见度下拍摄文物的整体视野,这对水下遗迹的记录和测绘都是不可或缺的。

水下摄影对甲午沉舰各项目整个水下考古调查发掘过程所起的作用不言而喻,无论是整个考古过程的记录和测绘,还是对各沉舰性质、归属判断等都起到了关键的作用。同时,水下摄影作为影像记录和测绘手段,摄影师还必须对拍摄的水下文化遗产对象有深入理解和解读,毕竟文物不是单纯的自然静物,而是有生命,有故事的。水下能够拍摄的时机稍纵即逝,补救机会渺茫,成本也难以估算。通过水下考古人的工作,其生命得以再次延续。文物的发现、用途的推测、讨论,考古的抽丝剥茧过程,包括细部所揭示的海战内容(殉爆炮弹、焚烧船板等)都是“复活”文物生命的过程。很多水下工作需要摄影前置,只有通过有效的摄影手段记录和测绘,才能呈现一个个更加真实、完整的甲午沉舰文化内涵。甲午沉舰项目的摄影还没达到完美的影像呈现,但各种尝试和实践为水下考古开辟了新的工作领域和全新的视野,也许这就是对英烈的最好慰藉,也是我们日后水下摄影师继续努力的方向。

致谢:本文在北洋沉舰项目领队周春水、广东省文物考古研究所水下中心崔勇、肖达顺以及资深的水下摄影师吴立新的指点与启发下完成,其中个别照片由水下摄影师吴立新提供,素描图由林唐欧老师绘制,在此一并表示感谢!