夏目漱石:理想裹藏的文艺火花

2021-05-08刘晗

刘晗

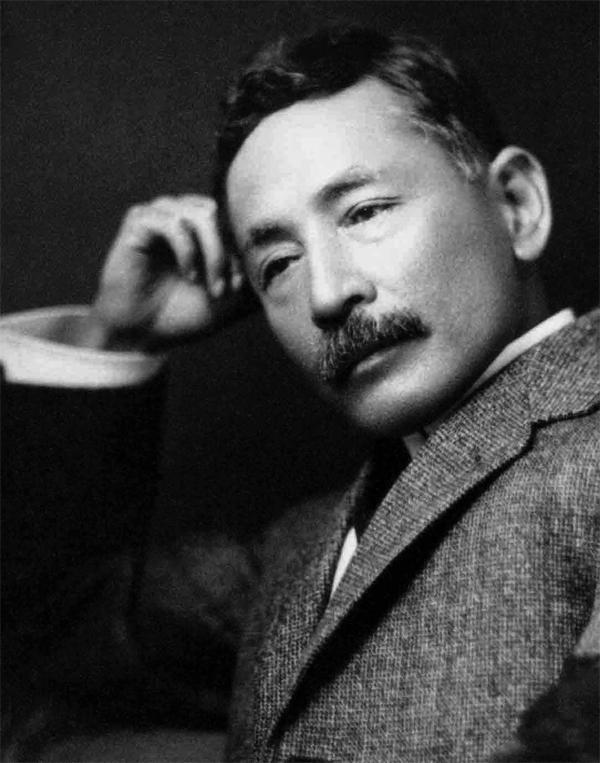

夏目漱石自幼接受传统汉学教育,名字里的“漱石”即取自《晋书·孙楚传》中的“漱石枕流”。他精通俳句写作,而立之年远赴英国吸收西洋文化,大学任教继而成为职业作家,学贯东西,可谓“和汉洋三才兼备”。他将所擅长的修辞和个人化的幽默、讽刺用于小说,文辞优雅精致,想象力超乎寻常。鲁迅如此评价他的作品:“夏目漱石的著作以想象丰富、文词精美见称。早年所登在俳谐杂志《子规》上的《哥儿》《我是猫》诸篇,轻快洒脱,富于机智,是明治文坛上新江户艺术的主流,当世无与匹者。”村上春树则说他风格多变,“每次写作都会改变文体的古怪作家,所有都很有趣。”

《文艺的哲学基础》汇集了夏目漱石阐述文学创作和文艺理论的5篇演讲稿,他的小说之所以成为经典,在于他在千差万别的人生境遇中进行了独特的思考,再以颇具想象力的方式传达出来。“人生不能总结为一个道理,小说却只暗示一个道理。”小说截取复杂人生中的一个片段,从不同作家对人生的描摹和剖析中获得真谛,洞察人情世故。人生中诸多的难以置信和不可思议来自即兴、偶发的想法和行为,作为小说家的夏目漱石正是通过所谓的一连串“机缘凑巧”促成了人生的火花,而后投射在虚构的文字世界里,给予有别于自我的人生一些启示,亦或探究人性的善恶。

在浪漫派与自然派的夹缝里

文艺与道德的论战由来已久。在虚构作品中一味猛烈地揭示现实是否合乎情理,继而激发读者的负能量情绪?夏目漱石在《文艺与道德》中认为,文学不仅与道德存在密切关系,而且文学中表现的道德必将产生深远的影响。在日本文坛,文艺与道德孰轻孰重向来暗潮汹涌,德川时代倡导的道德典范相当于佛家“纯一无杂”的境界,迫使人积极向上,抛光自身不完美的瑕疵,如有过失就是性命攸关,前有切腹的先例为鉴。而维新前后,对于道德的约束日渐式微,经历了“唯洋是从”的变革,那些被理想化塑造的“泥胎偶像”一败涂地,在认识到了“人类就是善恶混合的存在”之后放低视角,从普通人的角度,以事实为基础构建道德。

浪漫派作品中的道德典范形象给予读者以启示,即是道义与艺术的结合。自然主义没有正面宣扬道德,反而写尽肮脏丑恶,但是这类作品的初衷绝非引导道德沦丧。然而,浪漫派作品中不可避免地出现不道德的场景或者描写,而自然派正面直击晦暗也可能会有出其不意的效果。无论在小说还是现实里,正能量十足的浪漫派在涉及个人私利时转为自然派,暴露自身的弱点。夏目漱石在小说《心》里写道:“世上没有像模子刻出來一样的恶人。平时大家都是善人,至少大家都是普通人。然而正因为一到紧要关头就会突然变成恶人,所以才可怕,所以才不能大意。”因此在他看来,“执行者是自然派,评论家是浪漫派”,他所说的执行者即是文本创作者,他们原封不动地展现社会的残酷真相,将所有矫枉的行动统统交予那些得道的看客。

从战乱到太平,从家国情怀到冷暖自知,也是从浪漫道德到自然道德的推移。特别是自明治末期起,自然主义占领了日本文坛,所谓的“过于重视人的自由,让人为所欲为”的隐患终究“堕落”成了以自我为核心的、渲染个人生活焦虑不安的私小说,前有田山花袋的《棉被》,后有太宰治的《人间失格》。夏目漱石活跃在文坛的时代,浪漫派华丽谢幕,自然主义方兴未艾,其进展迅猛,大有将所有风格取而代之的可能。在浪漫派与自然派的夹缝里生发出旁逸斜出的花朵,夏目漱石的创作自成一派。无论是对于浪漫派还是流行的自然主义,都保持着谨终慎始的态度。

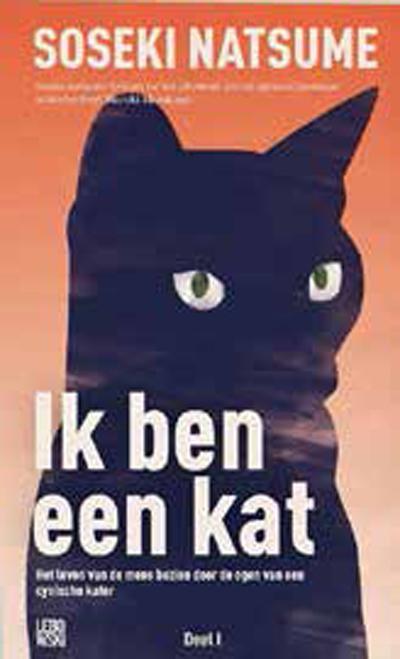

英国历史学家卡莱尔曾说:“历史除了名字,都是假的;小说除了名字,都是真的。”夏目漱石同样坚信,小说能创造出超过“事实”的“真实”,而并非自然主义者将事实的再现等同于文学这样简而化之。他的作品立足现实,目睹了明治时期资产阶级的拜金风气,以猫眼洞察人间庸俗与丑恶。然而,《我是猫》却被自然主义者讨伐,一时招致平庸的污名。尽管如此,夏目漱石依然将其文学观定位在道德批判和现实主义,小说《哥儿》里延续了这种风格,明治维新的变革主张强权的官僚政治并向国民传播封建意识,颠倒黑白与伪善丑恶腐败也蔓延到了校园里,“社会上大部分人似乎奖励干坏事,像是认为人们若不变坏,便无以在世上建功立业。偶尔看见一个纯良之士,便七嘴八舌,嗤之以鼻,称其为‘哥儿‘小鬼,不一而足。既然如此,那小学中学里,伦理课教师就别教学生‘勿说谎、要诚实,而索性传授说谎法、疑人术、骗人策,岂非既利于社会,又益于本人!”诸如这样的毒舌言论在小说中比比皆是。

感官操纵着人在社会中的走向

夏目漱石在题为《文艺的哲学基础》的演讲中,以“物”与“我”关系划分作为切入点,阐释出敏锐与洞察在个人发展过程中的重要性。一切都是从感官的幻觉引申出来的,普通人眼中的一种颜色在提香看来却是50种。在艺术家看来,生存的欲望迫使人们为了自由而发掘个人潜在的天赋,他们掌握的材料越丰富,人生的选择就越自由,离理想也更近;于普通人而言,思想缺乏深度,碌碌无为,难以在人生的版图中有更大的作为,只能斡旋于各种谎言之中,“人类思想卑劣,只考虑自己的存续。只要能活,我们什么谎都能撒,什么错都能犯。我们如此肤浅,觉得没有空间会导致生活不便,所以马上创出空间;觉得没有时间很麻烦,又马上制造出时间。各种抽象和各种假设,都是我们丢卒保车编造的谎言,与此同时,又是谎言中诞生的真实。人类因谎言方便而习惯撒谎,时至今日,你我便把谎言当真相,不惑不疑,肆无忌惮地将假设视为事实。所谓贫则钝、穷则滥,生活所迫,世人都会堕落至此。”

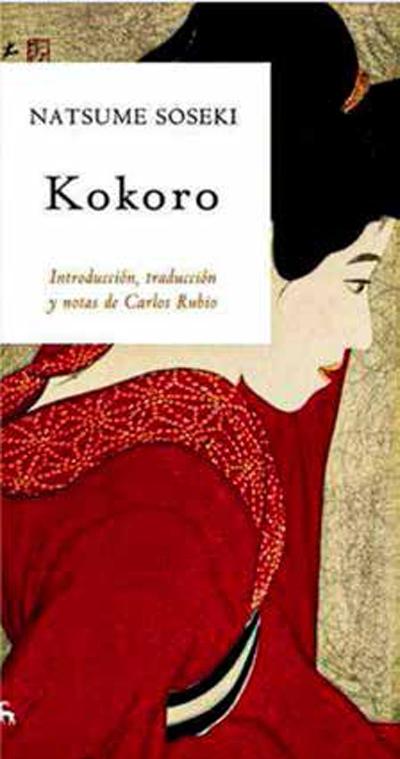

夏目漱石著作的封面。

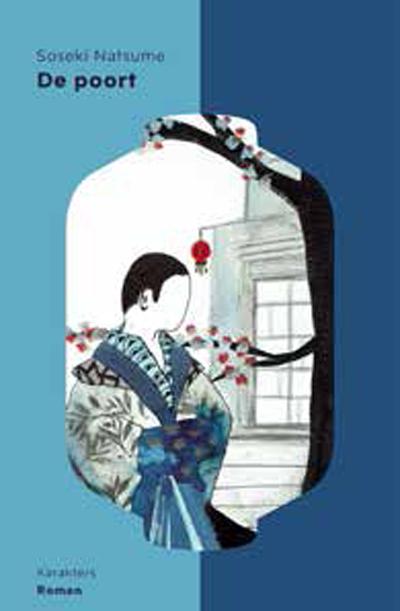

夏目漱石著作的封面。

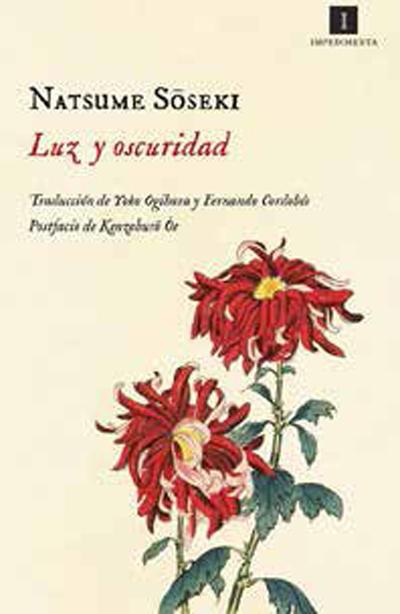

夏目漱石著作的封面。

夏目漱石著作的封面。

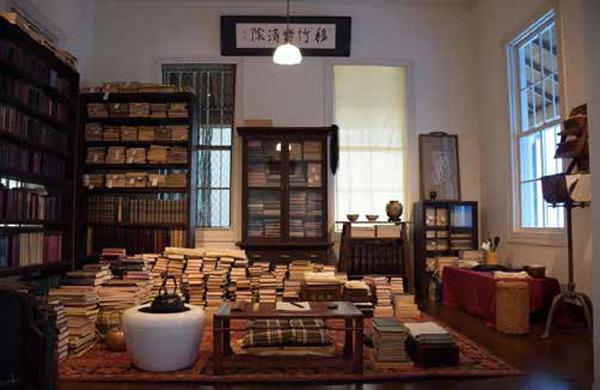

日本东京,夏目漱石故居。夏目漱石在这里写过《我是猫》《哥儿》《草枕》。

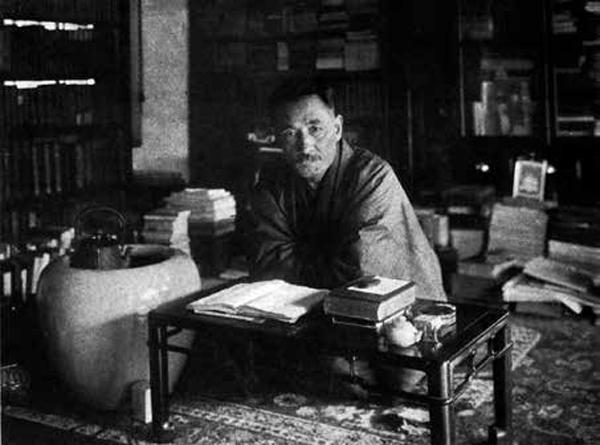

夏目漱石在工作室。

然而,普通人的麻木也并非一無是处,渡边淳一所说的“钝感力”正是他们的保护色,世上的忧患即是从感官的敏锐和洞察中流露出来的,因此,能将精确的划分应用于心理描写的文学家则背负起批判与讨伐的使命。当作家的最好条件就是有个不幸的童年,夏目漱石幼年时家道中落,过着寄人篱下、颠沛流离的生活;青年时的他便离家自谋生路,生活的艰辛为他提供了洞察社会的机会,也为他后来的创作提供了不少素材,如坪内逍遥在《小说神髓》里提出的小说家的任务,“如果要问世上什么东西是最难描写的,恐怕再也没有比人的情欲更难描写的了。如果只从表面去表现喜怒爱恶哀惧欲这7种情,也许不太难;但如果想表达出它的神髓,那么虽有画家的本领,也是力所不及的。”他们不仅有识别微妙差别的眼力,还能从中通晓人情世故。

普通人的一生无外乎生存与消耗,在夏目漱石看来,从时空的视角和情绪的跌宕去体味人生,会得到与众不同的定义,“人生,无非是先知道地震、打雷、火宅和严亲的可怕之处,再明白砂糖和食盐的区别,然后领悟恋情的重担、人情的纠结,度过顺境和逆境,经历福禄和灾祸而已。”世间的腐败和道义的淡薄,导致普通人的理想水位线日渐走低,文艺创作者也就在这种情势下抛开原本直抒胸臆的理想,转而为了表现真实而牺牲了善良,这也是自然派盛行的一个原因。

文艺家所抱有的真实、美学、善良、庄严这4种理想,就以虚构的方式将个人思想传达到普通人那里。虽然小说家是大众眼中的平庸之辈,小说也无实质之用,但是这种“无用之用”即是在潜移默化中点化人心,影响世道,在无形之中回应“如何生存以及生存之何为”的答案。因此,夏目漱石将文艺的本质归结为“通过某种感官事物表达某种理想的手段”,他们从自我经验出发,将所见所闻、生存之羁绊赋予各种描摹,放飞理想裹藏的文艺火花,触达理性与真实。

(责编:常凯)