政治态度、选举效能感对农民政治参与的影响效应——基于3133个农户的调查数据

2021-05-07阮海波

阮海波

政治态度、选举效能感对农民政治参与的影响效应——基于3133个农户的调查数据

阮海波

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

基于3 133个农户的调查数据,采用最优尺度回归模型探究政治态度、选举效能感对农民政治参与的影响,结果表明:政治态度、选举效能感对农民政治参与有显著影响,选举效能感在政治态度与政治参与之间起中介作用;其中政治认知、政治情感主要通过选举效能感间接影响政治参与,而政治责任感主要是直接影响政治参与;在政治认知上,对乡村振兴的认知主要通过间接影响机制来实现对政治参与的作用;在政治情感上,村干部的工作能力、工作积极性、工作满意度、党员的积极性主要通过选举效能感实现对政治参与的影响;在政治责任感上,虽然农民的政治责任感并不高,但对公共事务的积极性却极大地影响了农民的政治参与。

政治态度;选举效能感;农民政治参与;政治认知;政治情感;政治责任感

一、问题的提出

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,到2035年,“基本实现国家治理体系和治理能力现代化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障”。政治参与是公民参与社会治理的重要方面,而农民的政治参与则是直接体现社会主义民主和基层治理的重要内容。因此,对农民政治参与及其影响因素进行探究具有重大现实意义。

政治参与是公民的一种行为,是主客观因素共同影响的结果。裴志军等探讨了家庭关系与政治效能感对女性村级选举参与的影响,研究发现,家庭关系与政治效能感对女性选举参与存在显著影响[1]。帕特南对社会资本与公民参与之间的关系进行了论证,认为社会资本的降低会减少公民的参与行为[2]。李周强使用957个调查样本研究了乡村社会信任与村民参与村委会选举投票的关系,结果显示,村民信任度越高,参与村委会选举投票的热情就越高[3]。刘振滨等研究认为生活幸福感与政治认知对农民选举参与有正向影响[4]。万斌等对社会地位、政治心理和政治参与之间的关系研究发现,社会地位对公民投票行为有负向影响,社会地位又通过政治效能的中介效应对政治参与行为有间接影响[5]。李辉婕等基于CGSS2015调查数据研究发现,资本禀赋、获得感对农民政治参与有正向影响[6]。郑建君使用8 635份问卷调查数据论证了参与意愿在政治效能感与政治参与之间具有部分中介作用[7]。陈鹏等基于4 188位农民的调查数据研究信息媒介对中国农民政治参与的影响发现,信息传播媒介对农民温和型政治参与行为有差异化作用,不同形式媒介对农民的抗争型政治参与行为没有影响[8]。

综上,学界在政治参与研究上越来越多地考虑到农民政治心理因素,但还存两个局限:一是没有将政治责任感纳入政治心理因素之中,而恰恰是这些情感与心理因素影响到社会治理的成本、投票等支持倾向以及社会支持或抗争行为[9];二是没有将选举效能感从政治效能感中分化出来进行研究。基于此,笔者拟基于3 133个农户的调查数据,从政治心理学的角度,在“心理—行为”基本分析框架下,探究政治态度、选举效能感对农民政治参与的影响。

二、理论基础与研究假设

政治参与是民主化的结果,也是推动民主化发展的因素。维巴(Sidney Verba)等从西方政治参与的角度,将政治参与界定为旨在影响政治体系的活动,包括投票、政党与选举工作、社区工作、接触政府工作人员、参加政治会议和抗议活动、沟通和交流[10]。换句话说,政治参与是普通公民通过各种合法方式参加政治生活,并影响政治体系的构成、运行方式、运行规则和政策过程的行为[11]。从中国的政治参与场域来看,农民的政治参与主要表现为民主选举、民主管理、民主监督等。个体的政治参与行为受到政治态度等心理因素的影响[12]。

1.政治态度与政治参与

政治态度最早由心理学家奥尔波特提出,后被纳入政治心理学研究中。在斯通看来,政治态度“是有组织的信仰,能够持续与有效地解释个人的反应倾向”[13]。阿尔蒙德与维巴主要从三个方面来认识政治态度:一是政治认知的取向,即公民对政治系统中输入或输出知识的了解程度;二是政治情感的取向,即个体对政治系统中相关主体的好恶感;三是政治责任的取向,即现代公民对政治事务应负有的责任,对公共事务的关心程度,涉及到个体的价值判断标准[14]。可见,政治态度包含政治认知、政治情感和政治责任感三个方面。政治认知是政治情感与政治责任感的基础,后两者依赖于个体对政治现象与活动的看法[15]。同时,政治责任感扮演着十分重要的角色,一方面,政治依赖于个体的忠诚与责任,脱离了忠诚与责任的政治,势必导致政治的异化[16];另一方面,个人的政治责任感可以直接反映其政治参与的方向[17]。

政治态度与政治参与之间的关系,源于“心理—行为”的分析框架,即心理与行为的一致性。政治态度是政治行为的准备阶段,是政治心理转换为政治行为的必经环节,政治态度的倾向决定了政治行为的选择指向[18],蕴含了个人的基本价值取向[19]。强烈的、明确的那些态度,以及所考察的行为直接相关和特别相关的那些态度,更有可能产生态度与行为的一致性[20]。

基于以上分析,提出以下假设:

H1:政治态度对政治参与具有正向影响

2.选举效能感与政治参与

选举效能感是政治效能感的构成部分。最早研究政治效能感的是安格斯·坎贝尔。他认为政治效能感是“个体政治行为对政治过程可以产生或者能够产生影响力的感知,也就是值得个体去实践其公民责任的感知。这种感知就是,政治与社会变化的发生是可能的,并且个体能够在这种变化中发挥一定的作用”[21]。选举效能感指的是选举主体对选举过程和结果的主观感知,这种感知或积极或消极,可能会影响选举主体后续的政治参与行为。选举效能感又可以分为选举公正性、选举竞争性、选举积极性、选举满意度[22]。选举公正性是指候选人之间是公平的竞争关系,不会遭到不公平的对待,选举设置的规则与制度对候选人都是公平的,公平的选举会调动选民的积极性与热情;选举竞争性要求参与选举的精英之间是博弈关系,候选人为稀缺的资源展开竞争,不受到乡村权力结构的制约,以此增加村民的参与意愿,避免村民走向政治冷漠;选举积极性的提高在于通过动员乡村精英提高村民的民主认知与民主能力,同时营造选举的氛围,提高村民投票的积极性,而村民投票选举的成功也会进一步提高其积极性;村民对整个选举过程的评价与心理感知会形成选举的满意度,并影响其下次选举行为的产生。

选举效能感是政治参与的一种心理准备。有学者研究表明,居民选举效能感是民主选举行为影响最大的因素[23]。如果选举过程缺乏竞争性与公平性,就会导致村民缺乏选举效能感,进而降低村民的政治参与意愿[24]。乡村精英的动员能帮助村民认识其权利与利益,在一定程度上改变其政治冷漠的态度,使其认识到自己参与选举对于整个选举的重要性,提高其效能感,从而提高政治参与[25]。

基于以上分析,提出以下假设:

H2:选举效能感对政治参与具有正向影响

3.政治态度与选举效能感

从政治认识的角度来说,选举效能感是政治态度的一种表现[26,27],或者也可以说是一种“态度结构”[28]。选举效能感作为一种政治心理,会受到政治认同、政治信任、政治兴趣等其他政治心理的影响[29]。纽曼的研究表明,个体的政治认知、政治情感影响内在效能感,即个体对时局信息、法律法规、政党活动、选举流程、选举规则等知识掌握越充分,其选举效能感越高;个体对政治活动、政治行为更具有兴趣,喜欢参与到政治事务之中,或对领导人物有崇拜之情,或认同既有的政治规则,那么其选举效能感越高[30]。布拉克研究发现,负责任的公民具有较高的效能感,其在现代公民身份的建构中会将自己融入公共事务中,关心民族与国家的利益,在社区的环境中也会将投票选举看成自己的责任,或者是一种对公共事务的义务,且会保持这种责任感以支持政府[31]。

基于以上分析,提出以下假设:

H3:选举效能感在政治态度与政治参与之间起中介作用

三、变量与模型选择

1.变量选择

本研究的因变量是政治参与。在政治参与的形式中,投票选举参与人数最多,也最为集中,制度化程度最高,是“有很大一部分公民参加的唯一政治行为”[32]。基于此,问卷考察了农民在村民自治中的民主选举行为,题目设置为“您是否参加了上一届村委会换届选举投票”,答案设置为二分类变量,赋值为“否=1,是=2”。

本研究的自变量为政治态度,包含政治认知、政治情感、政治责任感。政治认知是个体在输入外界信息时,对信息进行加工从而获得和应用知识的过程[33],具体表现为对信息的处理与对相关政策的了解。题目考察了农民对乡村振兴的知晓程度,答案赋值处理为:“没听说过=1;不太清楚=2;一般=3;知道一些=4;知道=5。”得分越高,说明政治认知越高。

在政治情感方面,采用阿尔蒙德等对政治情感的分析,即从角色与角色评价的角度来认识政治情感,认为政治情感是基于自我角色对政治对象的各个层面持赞成或不赞成的取向[14]。所以,政治情感实质上就是政治成员对于政治现实积极或消极、肯定或否定的主观体验,包含评价、偏好、积极、消极与满意度。在角色选取上,问卷考察了村干部、党员、村民、乡镇政府等;在取向方面,考察了角色的积极性、满意度等,均按五级李克特量表进行编制。

政治责任感是以往研究中较少考察的一个变量。问卷从两个方面考察了农民的政治责任感,一个是农民对公共事务是否关心,另一个是农民对公共事务是否有积极性。在答案设置上,两者都采用五级李克特量表设置答案。回答得分越高,说明其政治责任感越强。

选举效能感是本研究的中介变量,从四个方面进行考察,分别是选举公正性、选举竞争性、选举积极性、选举结果满意度。四道题目的答案均按照五级李克特量表设置,并赋值处理为“非常不同意=1;不同意=2;不清楚=3;同意=4;非常同意=5”,得分越高,表示选举效能感越高。从均值结果来看,四项内容的均值均在3~4之间,处于“不清楚与同意”之间,说明选举效能感不是很高。

此外,本研究还考察了人口学因素对农民政治参与的影响,包括年龄、教育水平、家庭收入等。

2.模型选择

本研究的被解释变量农民政治参与是一个二分类变量,解释变量主要是五分类变量,中介变量也是五分类变量。为保障直接效应与间接效应的统一性,也为发现自变量与因变量的内在影响机制,本研究拟使用最优尺度回归模型。该模型的基本思路是,在分析框架之下,分析各解释变量对因变量影响的强弱变化情况,在保证各自变量间的联系为线性的前提下,通过一定的方法进行反复迭代,为原始分类变量找到一个最佳的量化评分,以代替原始变量进行后续分析,并拟合出最佳回归方程[34]。最优尺度回归模型的一般形式如下:

上式中,为标准化后农民的政治参与,χ为农民选举效能感,为自变量的个数,β为自变量的标准化回归系数,为回归的随机误差项。

四、数据来源与样本描述性统计

1.数据来源与样本特征

本研究所使用数据来源于华中师范大学中国农村研究院于2018年寒假开展的“百村观察”农户调查核心数据。此次调查采用抽样调查方法对全国24省211个村庄3 133个农户进行问卷调查与深度访谈。为保障问卷可靠性,对每份问卷进行逻辑、因果、时间等方面的审核。为充分利用问卷,个别问卷的缺失值采用均值处理。

在3 133个农户问卷调查中,每户选取1人进行访谈,其中东部、中部、西部受访者占比分别为30.83%、40.03%、29.14%,北方与南方受访者占比分别为53.65%、46.35%;由于访谈期间正值春节,此时农户家中男性在家,且男性对村庄政治事务较为了解,所以受访者中男性居多,占比为69.93%;在年龄方面,40~49岁、50~59岁、60岁及以上受访者占比分别为24.77%、29.79%、30.01%;在教育方面,小学与初中文化水平样本占比最多,分别为37.01%、37.26%;在家庭收入方面,低收入、中低收入、中等收入、中高收入、高收入受访者占比分别为21.85%、20.63%、20.18%、18.38%、18.96%,分布较为均匀。总体看来,样本基本符合客观实际,可以进行统计分析。

2.政治认识与政治情感的描述分析

在政治认知方面,有21.42%的农民知道乡村振兴,有42.07%农民知道一些,两者占比总和超过六成。但是,仍然有23.33%的农民没有听说过乡村振兴。总体看来,大部分农民对乡村振兴有一定的认识,基层在宣传乡村振兴方面还存在一定程度的不到位等问题。

在政治情感方面,农民评价村干部、党员与村民对乡村工作的积极性结果显示,非常积极的占比均较低,分别为8.94%、7.92%、6.26%,比较积极的占比分别为49.35%、44.14%、40.44%,均没有超过50%。农民评价村干部的工作能力结果显示,比较好、非常好的占比分别为46.70%、7.34%,一般的占比为37.03%。同时,农民认为村庄治理整体效果非常好的占比为6.89%,比较好的占比为49.47%。农民对村干部满意度的评价结果显示,很不满意、不太满意、一般、比较满意、非常满意的占比分别为1.81%、7.76%、36.23%、46.12%、8.08%,非常满意的占比不到10%。综合来看,无论是农民对村干部工作积极性的评价,还是对村干部工作能力的评价,以及对村干部工作满意度的评价都显示,农民的政治情感相对较低。

3.农民政治责任感的描述分析

表1呈现了农民政治责任感的分布情况。第一,在公共事务是否关心方面,比较关心的占比最高,为47.18%,但有32.72%的仍处于一般状态,需要进一步激发其内生动力。在公共事务的积极性方面,比较积极的样本数为1 250个,占比为39.90%,未达到四成,处于一般状态的占比最多,占比为40.63%,说明大部分农民对参与公共事务的积极性不高。结合两者来看,农民政治责任感的水平处于一般水平。不是很高的原因在于,传统农耕文化形成的意识仍然对其存在影响,农民只需负责纳粮、交税、服兵役等,其他事情无须关心,所谓的“纳完粮,自在王”“各家自扫门前雪”就是这个道理。不是很低的原因在于,现代公民意识对农民起着塑造作用,特别是村民自治的推行,提高了其民主责任意识,强化了其公民责任感。该结果与陈秋红的研究结论一致[35]。

表1 农民政治责任感的描述分析

4.农民政治责任感与政治参与的交叉分析

表2对农民政治责任感与政治参与进行了交叉分析。如表2所示:随着农民对公共事务关心程度的提高,其参与投票选举的占比从51.85%上升至81.52%;伴随农民对公共事务积极性的提高,其参与投票选举的占比从57.89%上升至82.02%。基于上述两方面的考察,可以初步推断,农民政治责任感的上升可以提高其政治参与的水平。农民的政治责任感包含个体对自我权利与义务的认知,选举权是国家法律赋予公民的最基本政治权利,也是公民政治参与的主要渠道。同时,在乡村振兴背景下,农民的政治责任感关系着乡村产业发展、环境治理、社会稳定、文化娱乐等方面。因此,选举一位负责的村“当家人”既是农民认真履行选举权的义务,也体现着对乡村发展的责任。

表2 农民政治责任感与政治参与的描述分析

五、实证研究及其结果分析

1.选举效能感对农民政治参与的影响

利用SPSS24.0分析软件,对选举效能感与农民政治参与进行回归,结果见表3。第一,回归模型的ANOVA结果显示,值为105.922,值为0.000,符合0.05的显著性要求,具有统计学意义。第二,该模型调整后的R为0.351,表明该模型的解释力为35.1%,模型拟合效果较好。第三,各自变量转换前和转换后的容差值均大于0.1,符合统计学要求,说明自变量不存在多重共线性问题。

模型拟合结果显示:首先,选举效能感的四个操作化变量均对政治参与有显著正向影响,随着农民选举效能感水平的提高,农民政治参与水平也会提高,证明了H2;其次,选举效能感对政治参与的影响程度由高到低依次为选举积极性、选举公正性、选举竞争性、选举满意度。

表3 选举效能感对农民政治参与的回归结果

注:1. ***、**和*分别代表在1%、5%和10%水平上显著,下同;总样本3 133个,回归使用样本3 110个。

2.政治态度对选举效能感与农民政治参与的影响

以政治态度为自变量,选举效能感与政治参与为因变量,并将人口学因素纳入自变量中,得到五个回归模型,如表4所示。具体如下:第一,政治态度与选举效能感的四个回归模型较为理想,调整后R均在0.2以上,四个模型全部显著,变量的系数为正,说明政治态度对选举效能感存在显著正向影响。第二,政治态度对政治参与的回归模型拟合度较低,但是其回归结果的Sig值小于0.001,各变量转换前与转换后的容差也均大于0.1,综合来看,可以对该模型进行分析[36]。具体来看:政治认知对政治参与有显著影响,影响系数为0.044;政治情感的部分变量也在不同程度上对政治参与有影响,且全部影响系数为正;政治责任感包含的两个变量回归系数显著且为正。因此,政治态度对政治参与存在正向影响,证明了H1。第三,综合六个回归模型来看,政治态度对选举效能感与政治参与均有显著影响,选举效能感对政治参与有显著影响,所以,选举效能感在政治态度与政治参与中间起中介作用,证明了H3。

表4 政治态度对选举效能感与农民政治参与的回归结果

注:限于篇幅,五个回归模型对应的容差与重要性不再呈现。

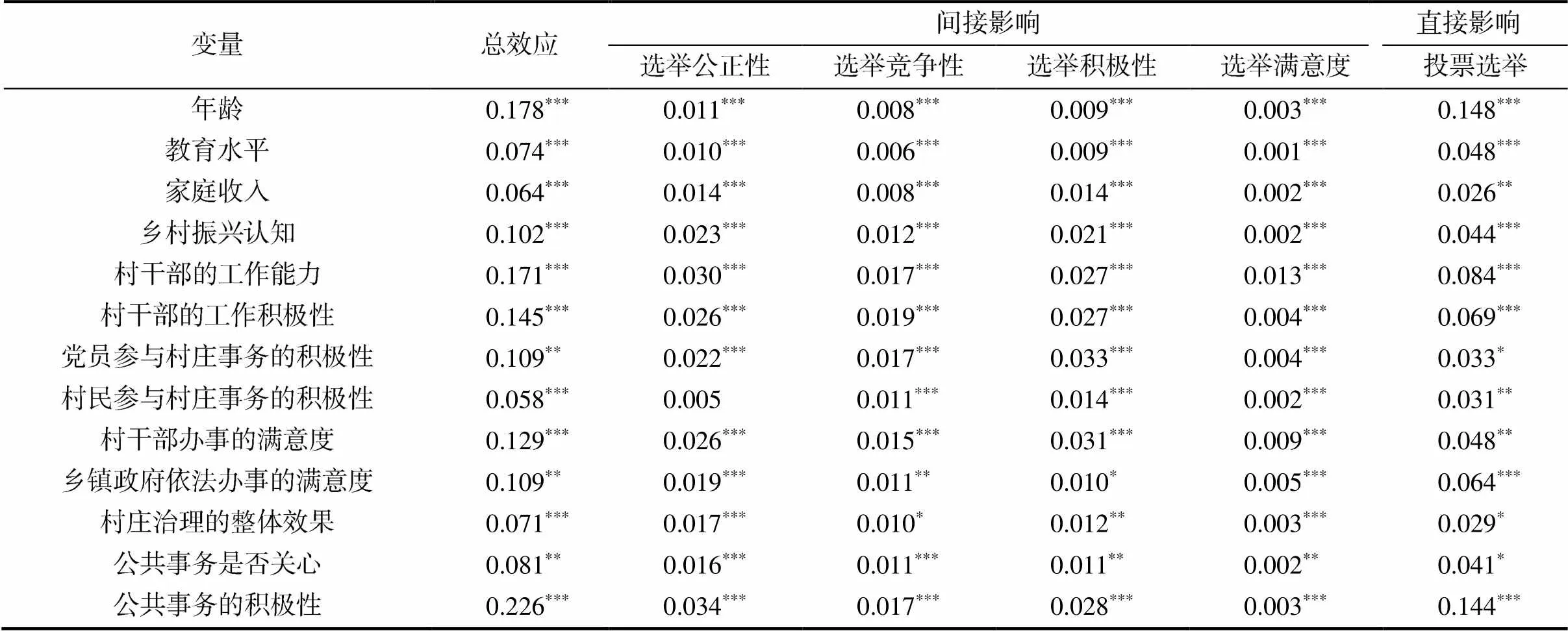

3.政治态度对农民政治参与的影响机制分析

政治态度对农民政治参与的影响机制回归结果见表5。可以看出,人口学因素与政治态度各变量都在不同程度上影响农民的政治参与。在人口学因素中,年龄、教育水平、家庭收入对政治参与有显著影响。从政治态度的三个方面对政治参与的影响来看,政治情感的总效应最大,达到0.792;其次是政治责任感,影响系数为0.307;再次是政治认知,影响系数为0.102。从每个变量具体的影响系数来看,公共事务的积极性影响路径系数最高,系数为0.226;其次是村干部的工作能力,系数为0.171;再次是村干部的工作积极性,系数为0.145;然后是村干部办事的满意度,系数为0.129;其余路径系数大于0.1的还有乡村振兴认知、党员参与村庄事务的积极性、乡镇政府依法办事的满意度。进一步分析每个变量的具体影响机制如下:

第一,年龄对政治参与有显著正向影响,系数为0.178,相对于教育与家庭收入来说,年龄的影响系数最大。同时,年龄对政治参与的直接影响要远远大于其间接影响,即伴随年龄的增加,农民投票选举的行为也会增加,这与国外得出的年龄与投票选举之间呈“倒U型”关系存在差异。造成这种差异的主要原因有三:一是农村家庭成员结构的非均衡分布,年轻人外出务工,老年人在家务农,孙辈由祖辈照看,由此带来“两头多,中间少”的不均衡结构;二是在城市化背景下频繁的人口流动,年轻人来往于城乡之间,且逐步融入到城市之中,这就意味着在心理上与乡村之间的距离越来越远,自然不愿意付出时间与精力参与到乡村政治事务中;三是乡村整体的人口结构呈现空巢化、老龄化趋势,同时村委会换届选举的时间并非春节等年轻人回乡时间,这在很大程度上导致参与乡村政治事务的是年龄较大者。因此,需要积极探索老年人参政的制度、方式与路径,挖掘老年人的社会价值与积极功能[37]。

表5 政治态度对农民政治参与的影响路径

第二,政治认知对政治参与有显著正向影响,影响系数为0.102,通过选举效能感的间接影响为56.9%,直接影响为43.1%。可见,农民有了政治认知还不一定参与投票选举,存在不一致的情况,还需要选举效能感发挥作用。乡村选举过程的公平、公正与公开,以及村民个体可以影响村庄公共资源的分配与使用,彰显了个体的参与价值与地位,将提高村民的选举积极性,进而积极参与选举投票。

第三,村干部的工作能力对政治参与有显著正向影响,直接影响与间接影响相差不大。对于村民来说,参与选举投票是希望选择一位工作能力强、对村民负责的“当家人”,平时能够为村民办事、解决问题的“能人”,维护与发展村民利益的“代表人”。通过观察各个地方发展比较好的乡村,可以发现,村干部要么是经济能人,要么是政治能人,在某方面拥有突出的能力,属于乡村的精英人物。

第四,村干部的工作积极性对政治参与有显著正向影响,间接影响为52.4%,直接影响为47.6%。在熟人社会中,农民对乡村政治人物的性格、风格、人格都有一定的认知,对其工作态度可以从办事盖章、开证明等微小事件中进行体会,其表现出来的工作状态、精神状态直接影响农民的政治情感。村干部工作不积极、办事拖沓、消极懈怠、懒散等也会降低村民政治参与的价值与意义。

第五,党员参与村庄事务的积极性对政治参与具有显著正向影响,总影响为0.109,间接影响为69.7%,直接影响为30.3%。一方面,党员是乡村的积极分子,也是乡村各个方面的示范者与引领者,而大部分普通村民都是乡村沉默的多数。这时,党员的引领示范作用就很关键,党员的积极性可以渲染参与公共事务的积极性氛围,由关键少数激活多数,被带动起来的村民也就逐步关心公共事务,从而进行政治参与。另一方面,在“一肩挑”的背景下,党员与村干部的身份存在交叉,村干部的形象、能力、作风等是否符合党员要求,更是直接影响村民的心理情感,从而影响农民的其政治参与。

第六,村干部办事的满意度对政治参与有显著正向影响,影响系数为0.129,直接影响为37.2%,间接影响为62.8%。村干部是村民通过民主选举程序产生的乡村合法代表人物。若选举出来的村干部为民着想、为民办事,带领村民致富脱贫,发展壮大集体经济,能够协调村民之间的利益冲突与矛盾,实现稳定有序的基层治理,那么,对于村民来说,其对选举出来的村干部就会具有高度满意的评价,其参与选举的价值得到实现,其投票行为对乡村发展与资源分配、规则制定等有影响。这种积累性的心理体验与作用会提高其政治参与水平。

第七,乡镇政府依法办事的满意度对政治参与有显著正向影响,总效应为0.109,直接影响为58.7%,间接影响为41.3%。乡镇政府作为基层行政机关是村民接触最多的一级机构,政府工作人员是否依法办事,办事的便利程度,办事的公平度与效率都会直接给村民带来心理感受。村民对乡镇政府办事满意度的提高,就会增加对政治事务的好感,而不是冷漠。

第八,公共事务的积极性对政治参与有显著正向影响,总影响为0.226,直接影响为63.7%,间接影响为36.3% 。农民公共事务的积极性是其政治责任感的直接体现。村民认识到自己作为乡村共同体一员所具有的责任与义务时,会主动配合村干部的工作,为乡村发展建言献策,关注并致力于乡村产业发展、生态环保、社会治理、文化事业等。政治责任感是个人的内在动力,具有稳定性、持续性、可靠性等特点,高度的责任感带来积极的政治参与。

六、结论与政策建议

本研究使用华中师范大学中国农村研究院 “百村观察”农户调查核心数据,采用最优尺度回归模型作为分析工具,探讨了政治态度、选举效能感与农民政治参与之间的关系。研究表明:

其一,政治认知、政治情感、政治责任感、选举效能感都在不同程度上影响农民的政治参与,选举效能感在政治态度与政治参与之间起中介作用。

其二,政治认知对政治参与的作用主要通过间接影响来实现,在主观上,农民对法律、政策、时政以及民主价值等知识的了解程度制约其参与,在客观上,参与环境、参与经历、参与效应等也会影响其参与,积极的公民参与需要主客观因素的相互作用与结合。

其三,在政治情感的角色取向上,村干部的工作能力、工作积极性、工作满意度、党员的积极性主要通过选举效能感间接影响农民的政治参与,村干部与党员有较强的责任心,不以利益与名誉为追求,为民办事,带头执行政策,起到“领头雁”的作用,可以塑造良好的群众基础,进而提高农民的政治参与。

其四,在政治责任感中,农民对公共事务的积极性与对公共事务的关心程度并不高,但是,两者都影响农民的政治参与,而且农民对公共事务的积极性是所有变量中影响系数最高的,说明个体内生动力的重要性。社会民主化以政治参与作为基本的根基,理性与积极的现代公民参与政治是现代民主化建设的表现,只有公民充分地了解其政治参与的权利、义务与责任之后,政治参与才能名副其实。

基于以上结论,提出以下政策建议:

首先,夯实基层党组织,巩固政治参与领导力。针对基层党组织涣散,领导力、引导力弱的问题,一要树立正确政治方向,凝聚党员思想意识,突出党组织政治功能,创新党组织设置方式与工作机制,提升政治领导力;二要密切联系群众,做好党群工作,团结村民,服务村民,塑造党组织良好形象,提升影响力;三要突出党员示范引领作用,建立“党员先锋岗”“党员服务日”等,向村民宣传优秀党员事迹,提升引导力。总之,通过基层党组织领导力的提升与工作作风的转变,将基层党组织从“唱戏者”转变为“搭台者”,将村民从“观众”转变为“表演者”。

其次,强化村干部工作能力,增加政治参与吸引力。村干部的工作能力关系到上级政策的执行效果,影响基层治理体系的完善与治理能力的提升。乡镇政府可以联合市区党校对村干部开展专项培训,举办村干部交流会,开展先进村干部学习会等。同时,区县组织部可以挑选有基层工作经验的干部对接村委会,指导村干部工作,也可以起到链接资源的作用。

最后,培育村民政治责任感,提升政治参与动力。培育公民政治责任感可以借助杜威的民主教育理念。一方面,村委会可以通过广播、公告栏等宣传与公民政治责任相关的知识,如道德情怀、法律知识、权力义务关系、集体观念等,营造民主生活与民主意识的氛围。另一方面,通过举办如歌舞比赛、书法展示等乡村集体活动,培育村民的现代公民意识,增加村民的集体感与责任感,提升政治参与动力。

[1] 裴志军,陈姗姗.家庭关系、政治效能感和女性村民选举[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017(2):129-139.

[2] 罗伯特·帕特南.独自打保龄:美国社区的衰落与复兴[M].刘波,译.北京:北京大学出版社,2011:17.

[3] 李周强.村民参与村委会选举投票及其影响因素分析——主要基于乡村社会信任的视角[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2016(6):64-69.

[4] 刘振滨,林丽梅,郑逸芳.生活幸福感、政治认知与农民选举参与行为[J].江西财经大学学报,2017(5):88-95.

[5] 万斌,章秀英.社会地位、政治心理对公民政治参与的影响及其路径[J].社会科学战线,2010(2):178-188.

[6] 李辉婕,胡侦,陈洋庚.资本禀赋、获得感与农民有序政治参与行为——基于CGSS2015数据的实证研究[J].农业技术经济,2019(10):13-26.

[7] 郑建君.政治效能感、参与意愿对中国公民选举参与的影响机制——政治信任的调节作用[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2019(4):10-18.

[8] 陈鹏,臧雷振.媒介与中国农民政治参与行为的关系研究——基于全国代表性数据的实证分析[J].公共管理学报,2015(3):69-82.

[9] 桑玉成,梁海森.政治认同是如何形成的?[J].复旦学报(社会科学版),2017(4):134-143.

[10] SIDNEY VERBA,KAY LEHMAN SCHLOZMAN,HENRY E. Voice and Equality:Civic Voluntarism in American Politics[M].Cambridge:Harvard University Press,1995:1-5.

[11] 王浦劬.政治学基础(第四版)[M].北京:北京大学出版社,2018:211.

[12] 林嘉诚.政治心理形成与政治参与行为[M].台北:台湾商务印书馆,1989:301.

[13] 斯通.政治心理学[M].胡杰,译.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1987:85.

[14] 阿尔蒙德,维巴.公民文化:五个国家的政治态度和民主制[M].徐湘林,译.北京:华夏出版社,1989.17.

[15] 蒋云根.政治人的心理世界[M].上海:学林出版社,2002:32.

[16] 武春丽.公民身份的缘由及其政治责任[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2013(1):51-55.

[17] HOPE E C.Preparing to Participate:The Role of Youth Social Responsibility and Political Efficacy on Civic Engagement for Black Early Adolescents[J].Child Indicators Research,2016(3):609-630.

[18] 王浦劬.政治学基础(第四版)[M].北京:北京大学出版社,2018:307-308.

[19] 季乃礼.政治心理学导论[M].北京:中国人民大学出版社,2010:195.

[20] 马莎·L·科塔姆.政治心理学[M].北京:中国人民大学出版社,2013:89.

[21] ANGUS CAMPBELL,GERALD GURIN,WARREN EDWARD MILLER. The Voter Decides [M].New York:Row,Peterson,1954:187.

[22] 方帅.选举效能感对村民自治的影响——基于263个村3844个农民样本数据[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2018(3):60-65.

[23] 张平,周东禹.城市居民参与社区民主选举:何以可能与何以可为[J].学术交流,2019(7):120-128.

[24] 张明亮,詹成付.2002中国农村基层民主政治建设年鉴 [M].北京:中国社会出版社,2003:637..

[25] 农村发展研究专项基金管理委员会.首届中国农村发展研究奖获奖作品文集[M].北京:中国财政经济出版社,2004:411.

[26] ABRAMSON P,Political Attitudes in America:Formation and Change[M].San Francisco:W.H. Freeman and Company Press,1983:4.

[27] 熊光清.政治效能感:规范研究与实证研究的进展[J].学习与探索,2015(12):41-47.

[28] 李蓉蓉,王东鑫,翟阳明.论政治效能感[J].国外理论动态,2015(5):107-112.

[29] 刘伟.政治效能感研究:回顾与展望[J].内蒙古大学学报(哲学社会科学版),2020(5):65-71.

[30] NEUMAN R.The Affect Effect:dynamics of emotion in political thinking and behavior[M].Chicago:The University of Chicago Press,2007:48-180.

[31] BALCH G.Multiple Indicators in Survey Research:The Concept "Sense of Political Efficacy"[J].Political Methodology,1974(2):1-43.

[32] 格林斯坦,波尔斯比.政治学手册精选(下册)[M].北京:商务印书馆,1996:317.

[33] 彭聃龄,张必隐.认知心理学[M].杭州:浙江教育出版社,2004:3.

[34] 张文彤,钟云飞.IBM SPSS数据分析与挖掘实战案例精粹[M].北京:清华大学出版社,2013:209-214.

[35] 陈秋红.农民对美丽乡村建设主要责任主体的认知及其影响因素分析——基于马克思主义主体论的分析[J].经济学家,2018(6):88-95.

[36] 彭远春.论农民工身份认同及其影响因素——对武汉市杨园社区餐饮服务员的调查分析[J].人口研究,2007 (2):81-90.

[37] 杨华,欧阳爱权.浙江农村老年群体政治参与现状解析[J].浙江学刊,2014(4):109-116.

Political attitudes, election efficacy and farmers' political participation: Based on the survey data of 3133 farmers

RUAN Haibo

(Institute of China Rural Studies, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Based on the survey data of 3,133 farmers, the optimal scale regression model is used to explore the influence of political attitudes and electoral efficacy on farmers’ political participation. The results show that political attitudes and electoral efficacy have a significant impact on farmers’ political participation, and electoral efficacy plays an intermediate role between political attitude and political participation. Political cognition and political emotions indirectly affect political participation through electoral efficacy, while political responsibility mainly directly affects political participation. In terms of political cognition, the cognition of rural revitalization performs its role in political participation mainly through the indirect influence mechanism. In terms of political sentiment, village cadres’ working ability, work enthusiasm, job satisfaction, and party members’ enthusiasm mainly affect political participation through election self-efficacy; in terms of political responsibility, although the farmers' sense of political responsibility is not so strong, their enthusiasm for public affairs has greatly affected their political participation.

political attitude; electoral efficacy; farmers' political participation; political cognition; political sentiment; political responsibility

D668

A

1009–2013(2021)02–0041–09

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.02.006

2021-03-11

国家社科基金重大项目(20ZD139)

阮海波(1993—),男,四川宜宾人,博士研究生,主要研究方向为地方与基层治理。

责任编辑:曾凡盛