脊柱手法治疗对慢性非特异性腰痛的疗效观察

2021-05-06张春佳王强孟萍萍张永祥王玉阳宫丽丽罗慧

张春佳,王强,孟萍萍,张永祥,王玉阳,宫丽丽,罗慧

慢性腰痛是临床常见疾病,常反复发作,病程长达12周以上。其中,既无神经根受累也不存在严重潜在疾患的类型称为慢性非特异性腰痛(Chronic Nonspecific low back pain, CNLBP)。CNLBP在慢性腰痛中所占的比例居高不下,已成为学者们共同关注的问题。研究表明,80%以上处在不同时期的成年人都会经历腰痛[1],慢性腰痛影响人们的工作、学习和生活,严重者可致运动功能障碍甚至丧失生活自理能力,疾病若得不到及时诊治或诊治不当,则会给患者带来痛苦和很大的经济压力。由于慢性腰痛仅有约15%的患者被诊断出有特定的病因,因此大多数慢性腰痛患者属于非特异性腰痛[2]。本研究脊柱手法治疗采用4R技术[3],该技术融合了国际上各种有关姿势矫正的技术,并加入了关节剪切运动方式。其核心内容是:矫正关节异常对线(Resetting joint malalignment, RJM);矫正异常肌肉功能(Resetting abnormal muscle, RAM);恢复关节稳定性(Resetting joint stabilization, RJS);恢复感觉运动控制(Resetting sensory motor control, RSMC)。该技术从整体的姿势或运动出发,通过对全身各关节中立位置评估,找到非中立位置的体表标志,给予关节、肌肉相应的手法调整,在物理治疗领域中提供了新的方法与理念,为神经康复及颈肩腰腿痛的治疗领域打开了新窗口。本研究探讨融合4R技术的脊柱手法治疗对慢性非特异性腰痛患者的临床疗效。

1 资料和方法

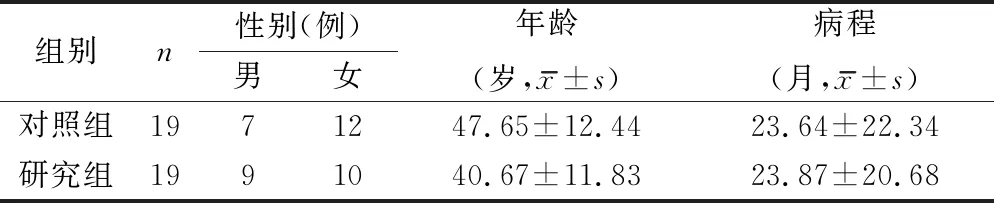

1.1 一般资料 选取我院符合标准的慢性非特异性腰痛患者40例。纳入标准:符合腰痛(Low back pain, LBP)联邦指南定义的慢性非特异性腰痛诊断标准[2],主要症状为腰部、腰骶部和臀部疼痛及不适,一侧或两侧下肢(超过膝关节)无疼痛或麻木,无间歇性跛行;双下肢运动感觉功能正常;病程>3个月;年龄在18~60岁之间;影像学检查无明显异常;患者自愿参加本研究并签署知情同意书。排除标准:同时在接受其他治疗;X线检查发现以下异常:脊椎压缩性骨折、椎体滑脱、强直性脊柱炎、重度骨质疏松;腰椎手术史;神经根型疼痛;对理疗电极片过敏患者。随机将所有受试者分为研究组和对照组,每组20例。由于患者自身原因,2组患者中各1名自动退出本研究。2组患者的性别、年龄、病程比较差异无统计学意义,其有可比性,见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 方法 对照组给予常规理疗方案(中、高频)治疗:采用多功能脉冲调制中频电疗机治疗20min/次,超短波治疗仪(高频)治疗20min/次,根据患者腰痛部位选择腰痛处方,每周5次,共2周。研究组给予脊柱手法治疗(4R技术),具体方法如下:通过对患者进行全身各部位中立位姿势评估,找到患者处于非中立位置的关节或区域,做如下手法调整。嘱患者仰卧位,判断双下肢长度是否一致;嘱患者俯卧位,判断骶骨位置,从而明确患者骨盆是否处于异常位置。患者处于俯卧位时对其脊柱生理弯曲度进行检查,结合对骨盆位置的判断,进一步明确患者具体发生侧弯或旋转的椎体,进行手法治疗:①矫正关节异常对线—对发生侧弯的椎体节段及骨盆进行手法复位;②矫正异常肌肉功能——对处于异常位置的椎体复位后,牵伸相应紧张缩短的肌肉,同时加强拉长肌肉的力量;③恢复关节稳定性——对椎体、肌肉进行调整后要求患者保持10s以上的姿势调整,再放松休息10s。按此步骤循环2~3次;④恢复感觉运动控制——给予保持调整后姿势的患者相应的动作干扰,如进行单腿站立、仰卧位抱膝训练(仅适用于腰椎前凸患者),燕飞动作(仅适用于腰椎后凸患者)。通过动作干扰训练平衡得以促通、加强相应肌肉的本体感觉及运动记忆。每次训练20min,每周2次,共2周。

1.3 评定标准 2组患者均于治疗前、治疗后、治疗后1个月、3个月,进行视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)、Oswestry功能障碍评分(The Oswestry Disability Index, ODI);于治疗前、第1次治疗后、完成治疗后,记录腰椎前屈度数;于治疗前、完成治疗后记录表面肌电腰背肌伸屈比(flexion-relaxation ratio, FRR)。 ①VAS评分[4]:0~10分,分值越高,疼痛越重。②ODI[5]:总分为50分,得分越高表示功能障碍越严重;③腰椎关节活动度[6]:测量患者站立位双腿伸直状态下腰椎前屈的度数,当患者弯腰过程中出现腰痛或感到弯曲困难时记录数值;④FRR[7-8]:2组患者均采用屈曲-放松测试方案,使用表面肌电仪测定患者表面肌电值变化,电极片置于患者两侧竖脊肌(L2/3棘突旁4cm),两侧电极片之间相距2cm。测试前剃去测试部位毛发并用75%的酒精去除表面油脂,电极置于肌腹并与肌纤维走行方向平行。嘱受试者完成4个时相(躯干直立位放松态、腰椎于矢状面上由直立位至完全前屈位、腰椎处于最大前屈位保持、腰椎由完全屈曲位回到直立位)的运动,并记录第二时相(腰椎于矢状面上由直立位至完全前屈位)最大表面肌电均方根值(root mean square, RMS)、第三时相(腰椎处于最大前屈位保持)平均RMS值。FRR=第二时相最大RMS值/第三时相平均RMS值。

2 结果

2.1 2组患者VAS结果比较 2组患者治疗前VAS组间比较差异无统计学意义;2组患者治疗后、治疗后1个月、3个月VAS评分均较治疗前明显降低(均P<0.05),且各时间点研究组VAS评分均低于对照组(均P<0.05)。见表2。

表2 2组患者VAS评分比较分,

2.2 2组患者ODI结果比较 2组患者治疗前ODI评分比较差异无统计学意义;治疗后,研究组患者ODI评分明显低于治疗前(P<0.05),对照组与治疗前差异无统计学意义;研究组患者ODI评分明显低于对照组(P<0.05);治疗后1个月、3个月,2组患者ODI评分均明显低于治疗前(均P<0.05),但是组间差异无统计学意义。见表3。

表3 2组患者ODI比较分,

2.3 2组患者腰椎前屈度数比较 2组患者治疗前腰椎前屈度数比较,差异无统计学意义;治疗第1次后,研究组患者腰椎前屈度数较治疗前及对照组治疗第1次后均明显提高(均P<0.05),对照组与治疗前比较差异无统计学意义。完成治疗后,2组患者腰椎前屈度数均较治疗前明显提高(P<0.05),2组组间差异无统计学意义。见表4。

2.4 2组患者表面肌电FRR比较 2组患者治疗前FRR比较差异无统计学意义。2组患者治疗后FRR较治疗前均明显提高(均P<0.05),且研究组更高于对照组(P<0.05)。见表5。

表4 2组患者腰椎前屈度数比较

表5 2组患者竖脊肌治疗前后FRR比较

3 讨论

CNLBP的致病原因复杂,有研究表明NLBP的主要原因可能与脊神经干受刺激、肌肉慢性疲劳、小关节退变、骶髂关节紊乱、心理环境因素等有关,但其机制尚未阐明[9]。脊柱手法治疗作为CNLBP较为公认的治疗手段之一,其疗效已获临床广泛认可[10]。本研究中研究组采用脊柱手法治疗技术—姿势解密技术[3],从整体出发,以全身各关节中立位为起点进行评估,找出处于非中立位的体表标志,通过激活肌肉与稳定关节进而恢复正常神经、肌肉调控。关节的正常中立位是构成关节的骨骼执行最大活动的最佳位置。整个关节活动的中间往往是关节的中立位置,此时相应关节受周围韧带及肌肉的支持最少,可以节省能量消耗。处于该位置的关节通过对周围深层肌群的调动使关节保持最佳位置,在此状态下既能保证关节承受压力最小,又能有效地发挥功能[11]。

本研究采用的VAS及ODI评分被广泛用来评价慢性非特异性腰痛患者疼痛及功能障碍,是相关研究中较为常用的评估指标,可信度较高。本研究结果提示,完成治疗后、治疗后随访1个月及3个月,2组患者VAS均较治疗前降低,且研究组降低更显著。完成治疗后,研究组ODI较治疗前降低且低于对照组,但对照组ODI较治疗前差异无统计学意义。患者治疗后随访1个月及3个月,研究组与对照组ODI均较治疗前降低,组间差异无统计学意义。说明通过对脊柱整体评估后进行相应手法调整后可以加快疼痛症状的缓解、日常生活功能恢复的进程,提前解决问题,尽早改善患者生活质量。第一次手法治疗后即刻与治疗前腰椎前屈度数比较,2组组间差异、研究组组内差异均显著,对照组组内无差异;说明本研究中脊柱手法治疗,通过对患者脊柱中立位的评估,对位置异常的小关节进行调整。经过手法调整后紊乱的小关节得以纠正,紧张的肌肉得以放松,松弛的肌肉得以加强。患者疼痛感减轻,腰背部肌肉得到相应放松,腰椎前屈度明显增加。全部治疗完成后与治疗前腰椎前屈度数比较,2组患者组内差异均显著,组间无差异。考虑可能与对照组患者整个治疗过程中炎症缓慢消退使腰椎前屈度得以改善有关。研究组全部完成治疗后增加的角度没有第1次手法治疗后即刻的多,可能是由于整个治疗过程中患者姿势不良导致调整后的小关节未得到相应维持及巩固所致;提示在治疗过程中患者在进行手法调整复位,感觉运动控制及自我姿势调整后,应通过相应动作及训练以维持,如:针对腰椎前凸患者可进行单腿站立、仰卧位抱膝训练;针对腰椎后凸患者可进行燕飞动作训练。通过动作干扰训练维持姿势稳定和平衡,促通、加强相应肌肉的本体感觉及运动记忆。

CNLBP的临床症状主要以疼痛与活动受限为主,这在很大程度上导致患者的生活质量下降,甚至对患者的心理健康造成不良影响[12]。大量研究显示,绝对卧床休息对于慢性非特异性腰痛患者的治疗效果不佳,而常规理疗方案虽能有效缓解疼痛,但只能获得短期疗效,缺少中长期获益的证据[13]。CNLBP患者可能存在腰椎节段的不稳定,其可能是腰腹部局部稳定肌的功能异常和椎间盘的退变导致的。脊柱的不稳定会导致过度的组织应变并导致疼痛,为了补偿被动稳定的损失,躯干相应部位的肌肉发生主动收缩[14]。表面肌电图检测能够反映患者在运动过程中腰部肌群的动态变化特征,是临床用于评价腰痛患者屈伸运动时腰背部肌肉局部收缩力、耐力的重要手段。屈曲-松弛(flexion-relaxation,FR)现象[15]是躯干处于最大屈曲状态时,通过sEMG观察到腰脊旁肌电活动处于近似静止的一种现象。腰痛患者由于腰背部肌肉的疼痛影响相应功能,进而出现疼痛适应性改变,常表现为主动活动功能不足和屈曲-松弛现象缺如,这表明腰痛患者存在局部肌肉痉挛、核心肌群肌力不足以维持脊柱的稳定性。有研究显示,慢性非特异性腰痛患者竖脊肌有萎缩现象,且结果表明I型纤维少、II型纤维多。病程越长,患者的I型纤维所占肌肉面积越小[16-17]。多裂肌是腰椎椎旁肌群中最大、最靠内侧的肌群,也是慢性腰痛发生、发展及复发的关键因素,位置较深的多裂肌受损是腰部肌群功能紊乱的潜在原因[18]。竖脊肌作为牵引脊柱后伸中最重要的肌群,在维持人体站立姿势时起重要作用。两侧竖脊肌同时收缩可使脊柱后伸,一侧竖脊肌收缩可使躯干发生同侧屈曲。竖脊肌能加强椎体之间的连接还能提高脊柱整体的灵活度,是背部肌肉中最易受到伤害的肌群。本研究主要针对患者屈曲、伸展过程中的竖脊肌进行信号采集与分析,由于多裂肌位置较深且竖脊肌及其肌腱附着其上,可能造成表面肌电仪所募集的信号主要来自于竖脊肌但在功能上表现一致,故本研究仅将患者两侧竖脊肌FRR纳入统计。

本研究结果提示,2组患者治疗前、后竖脊肌FRR组内比较差异有显著性,2组间比较差异亦有显著性,且研究组增加更显著。提示脊柱手法治疗通过松动腰椎小关节、改善腰椎前屈度,在一定程度上减轻患者因腰椎前屈受限难以维持姿势稳定而出现的腰部肌肉异常收缩。能够放松处于完全屈曲状态下的腰背部肌群,提高慢性非特异性腰痛患者腰背部肌肉参与主动活动的机能,使屈曲-松弛现象得到部分恢复。

综上,本研究中研究组能加快疼痛缓解,提前解决问题,尽早改善患者日常生活质量,明显改善腰椎活动前屈度。以4R技术为核心的脊柱手法治疗技术通过调整紊乱的小关节、牵拉紧张的肌肉、矫正异常的姿势,放松腰背部肌肉、激活腰背部肌群,参与主动活动,恢复屈曲-松弛现象。同时,结合手法调整后相应的动作训练,能够进一步加强肌肉本体感觉及运动记忆,维持躯体平衡。由于本研究治疗周期短、样本量少,仍需更多设计科学、严谨、大样本随机对照研究支持。