围术期预存式自体血采集不良反应的危险因素分析及护理策略

2021-05-06田静陈峰刘晓敏迟红旭姚欢江颖

田静 陈峰 刘晓敏 迟红旭 姚欢 江颖

预存式自体输血是指在外科手术治疗前的数天或数周内分次采集患者自身血液或血液成分,并经过适当保存,以备围术期治疗或术中失血过多时使用[1]。近几年血液供应紧张持续存在,随着输血医学的不断发展,围术期预存式自体输血病例不断增多,对于采血不良反应的监测也越来越规范。相关研究显示,自体血采集过程中不良反应发生率约为5.5%~7.5%,不仅给患者带来风险,还可能对围术期造成影响[2,3]。了解并掌握此类患者围术期预存式自体血采集过程中发生不良反应的危险因素,并针对此类危险因素制定针对性的护理干预措施,对于降低不良反应发生率,确保手术顺利开展就显得十分必要。本研究旨在探讨围术期预存式自体血采集过程中发生不良反应的危险因素及相关护理策略,为临床提供参考。

资料与方法

1 一般资料 2017年1月~2019年5月解放军总医院第一医学中心择期手术且行预存式自体全血采集患者2 036例。男836例,女1 200例。年龄12~81岁,平均49.55±13.35岁,体重45~148 kg,平均67.38±11.97 kg;纳入标准:除手术部位病变外患者一般情况良好;美国麻醉医师协会 (ASA) 分级Ⅰ~Ⅱ级;体重:女性 ≥45kg、男性≥50 kg,血红蛋白:女性≥110 g/L、男性≥120 g/L,白细胞和血小板计数在正常范围;术前申请备血量≥2 U。排除标准:有严重心脑血管疾病者;发生过严重献血不良反应者;经输血科医生评估认为其他原因不符合采集条件的患者。

2 研究方法 由本科室指定的2名护理人员建立Excel数据库,记录患者入院后的一般临床资料和实验室检查指标。一般临床资料包括年龄、性别、身高、体重、体质指数(BMI)、血压、基础心率、合并基础病(高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺等)、血红蛋白、抽血前是否精神紧张、穿刺次数、采血体位等;记录自体血采集过程中发生不良反应的科室分布、不良反应类型和发生率。

3 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件进行分析,正态分布的计量资料以()表示,组间比较采用配对t检验;计数资料以(例,%)表示,组间比较采用χ2检验。单因素分析有统计学意义的因素再纳入多因素Logistic回归分析,以P<0.05认为差异有统计学意义。

结 果

1 围术期预存式自体血采集过程中不良反应发生率及各个科室分布 在纳入研究的2 036例患者中,有31例(1.52%)自体血采集过程中发生不良反应,在各个科室中分布见表1。

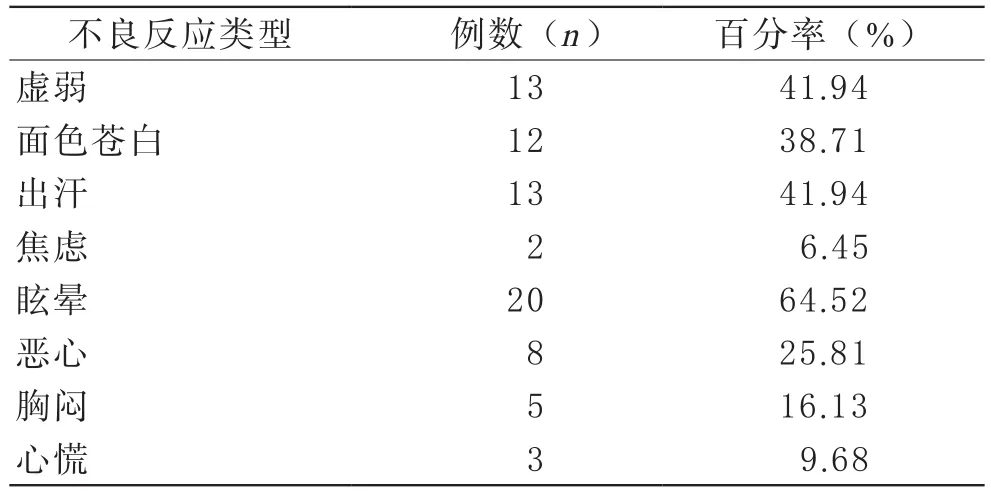

2 围术期预存式自体血采集过程中不良反应主要类型 围术期预存式自体血采集过程中不良反应主要以眩晕(64.52%)、虚弱、出汗(41.94%)、面色苍白(38.71%)、恶心(25.81%)最常见。见表2。

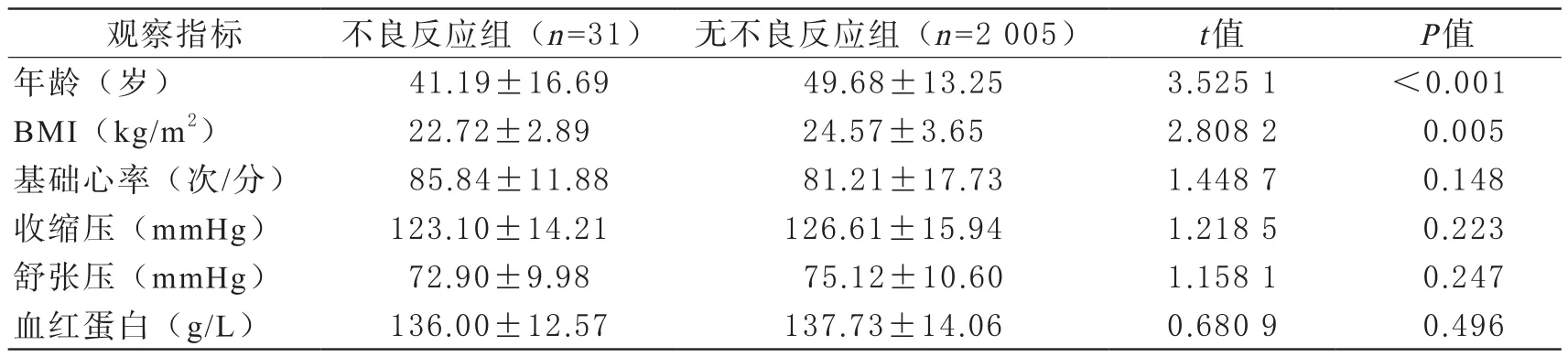

3 围术期预存式自体血采集过程中发生不良反应相关危险因素单因素分析 将2 036例患者分为不良反应组和无不良反应组,不良反应组合并基础病、抽血前精神紧张、多次穿刺比例高于无不良反应组,而年龄、BMI低于无不良反应组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3-1、表3-2。

表1 围术期预存式自体血采集过程中不良反应各个科室分布

表2 围术期预存式自体血采集过程中不良反应主要类型(n=31)

表3-1 围术期预存式自体血采集过程中发生不良反应相关危险因素单因素分析

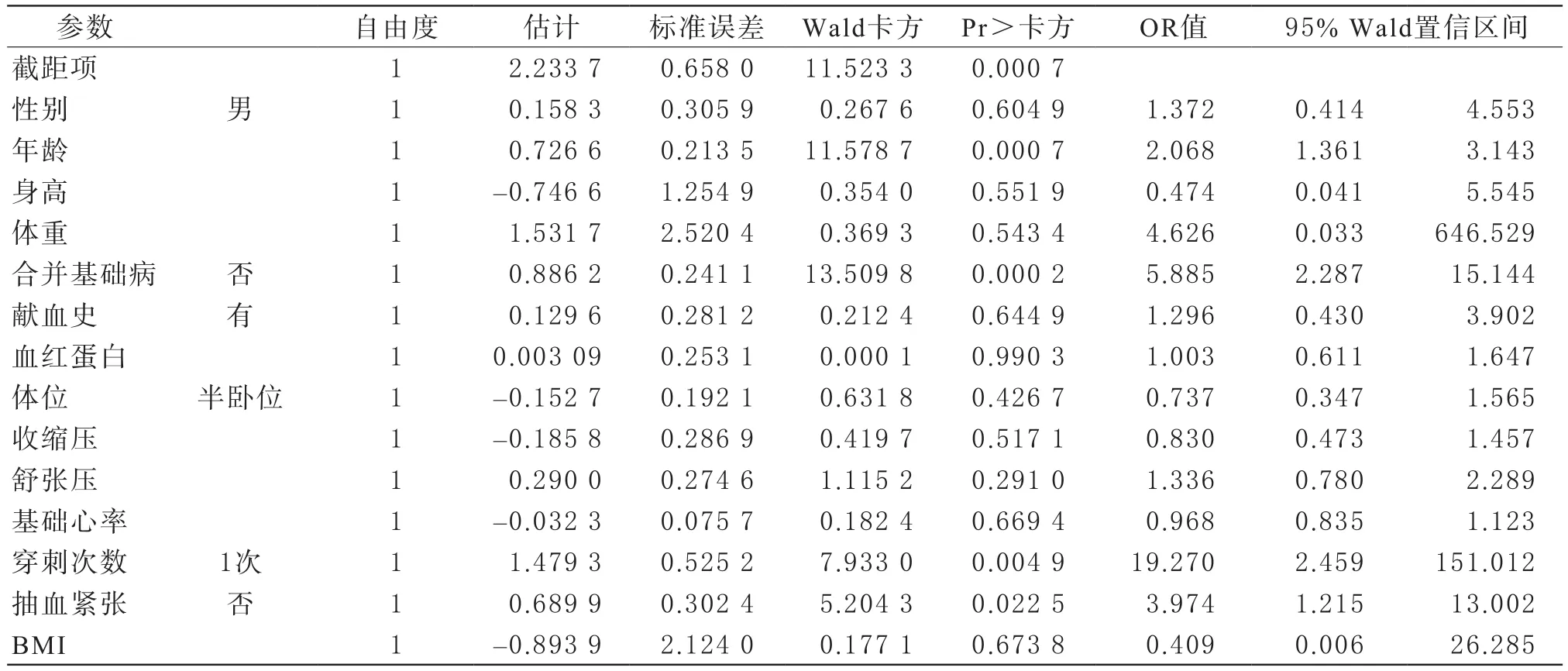

4 围术期预存式自体血采集过程中发生不良反应相关危险因素多因素分析 采用Logistic回归分析多个影响变量对结果的影响。对于模型整体检验,χ2= 46.281 7,P<0.000 1说明模型整体有意义(表4)。根据效应分析(表5)可知,年龄(P=0.000 7)、合并基础病(P=0.000 2)、穿刺次数(P=0.004 9)和抽血紧张(P=0.022 5)对于结果有显著影响。

通过优势比估计(表5)可以看出,年龄、合并基础病、穿刺次数、抽血紧张的优势比均大于1,分别为2.068(95%置信区间1.361~3.143)、5.885(95%置信区间2.287~15.144)、19.270(95%置信区间2.459~151.012)、3.974(95%置信区间1.215~13.002)。因此,年龄越小,不良反应的风险越高;有基础病比无基础病组有更高的不良反应风险;穿刺次数≥2次,出现不良反应的风险比穿刺1次的风险要高;抽血紧张也会提高出现不良反应的风险。

表3-2 围术期预存式自体血采集过程中发生不良反应相关危险因素单因素分析

表4 检验全局零假设: β=0

表5 Logistic回归最大似然、优势比估计和Wald 置信区间分析

讨 论

近些年,围术期预存式自体血采集过程中不良反应已经引起输血科的广泛关注,相关研究显示[2-4],自体血采集过程中不良反应发生率约为5.5%~7.5%,本研究结果显示,我院2 036例患者中,不良反应发生率为1.52%,此结果偏低,说明我中心给予患者采血前的容量管理和问卷评估措施是有效的。本研究患者的不良反应主要表现为眩晕、虚弱、出汗、面色苍白、恶心、胸闷、心慌等,与国内外报道基本一致。通过对不良反应的相关危险因素进行Logistic回归分析,筛选出年龄、合并基础病、抽血前精神紧张、穿刺次数是围术期预存式自体血采集过程中发生不良反应的相关危险因素。国外一项单中心研究证实年龄是血液采集和单采中非静脉穿刺反应危险升高相关的独立参数[3],这与我们的研究结果一致。合并有高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺等基础病的患者由于存在各类心血管疾病发生风险,患者心、脑、肺等脏器功能受损,抽血时易遭受应激反应,而应激反应则是各类不良反应发生的重要基础[5]。抽血前精神紧张或恐惧则能够导致机体内迷走神经反射性异常兴奋,引起血管扩张,血压下降,进而脑、心供血不足,引发不良反应[6]。多次穿刺产生剧烈疼痛等不适感,引起机体交感神经过度兴奋,内源性儿茶酚胺分泌增多,刺激心肌细胞,从而对心血管系统产生不良影响[7,8]。

相关护理对策: ①教育宣讲和相关心理护理:向患者详细讲解围术期预存式自体血采集的必要性、采集方法和优点。尤其向患者阐述采血中不良反应发生的各类风险、相关危险因素。耐心细致向患者解释各类疑问,消除患者紧张、焦虑和恐惧等不良情绪[9]。②加强输血科护理人性化服务模式:建立“人性化”的护理服务模式是保证采血成功、消除不良反应、保障围术期手术顺利进行的关键环节。其主要核心思想是确立以“患者为本”的主旨理念,为患者创造舒适温馨的医疗环境,对高危、行动不便的患者应当使用平车或轮椅由相关护理人员护送至输血科采血,必要时可到相关科室床旁操作实施。采血时应当充分与患者交谈、对于紧张的患者应当分散其注意力,消除其紧张心理,使其在心情放松和愉悦的状态下完成采血。③加强基础护理工作:对于年轻、营养状态较差、合并基础病较多的患者应当视为不良反应的高危患者,应当加强基础护理管理,如在采血前应当合理控制高血压、糖尿病等基础病,减慢心率(心率控制在<80次/分),维持良好的血流动力学;改善患者术前营养状况(如必要时补充蛋白、脂肪和维生素等)[10]。此外应当叮嘱患者采血前正常饮食,少油腻,采血时间避开饭点,戒烟酒,采血前半小时内饮水不少于500 mL,以保证必要的血容量。采血后改变体位时,如上厕所、起床或蹲下起立时应动作缓慢,防止摔倒。采血过程中及采血后指导患者行肌肉收缩和舒张活动,防止不良反应的发生。④专科护理:采血过程中应当密切关注患者各类相关临床症状,认真听取患者主诉,以便尽早发现不良反应的相关前兆。采血完成后应当嘱患者静坐20 min,继续饮水400 mL,如无特殊不适则应当由责任人护送至科室,回病房后2 h内继续饮淡盐水400~500 mL,采血结束后正常饮食,避免剧烈活动。发生轻度不良反应的患者应当给予补液,平卧位,抬高下肢增加回心血量;中重度不良反应者应当终止采血操作,密切监测患者生命体征如血压、呼吸、体温、脉搏等,必要时遵医嘱给予镇静剂、补液以及肾上腺素等治疗。重度不良反应者应及时联系转入急诊科进行救治。⑤加强输血科护理人员责任心和专业技能培训:定期对护理人员进行专业技能培训,加强责任心,主要措施包括:提高护士穿刺抽血的能力,确保穿刺成功率,减轻穿刺时的疼痛,防止皮下局部淤血等。采血时应当选择弹性好、粗大的静脉血管,如遇到血管条件不佳者,年轻护士应当在经验丰富者监督下实施,减少反复穿刺引起的疼痛,减少采血时间;采血完成后弹力绷带按压穿刺处至20 min,如发现皮下淤血者,应当立即拔针,迅速按压穿刺部位,嘱患者抬高上肢(高于心脏水平) 5~10 min,以促进静脉回流,减轻淤血[10]。

综上所述,不良反应发生主要与患者年龄、合并基础病、抽血前精神紧张、穿刺次数等有关。可通过科普宣教、心理疏导和构建和谐疗区的方式,来消除患者对陌生环境及未知操作的紧张情绪;做好病史采集,监测采血过程中不良反应,严格履行基础护理和专科护理工作,最大限度地保护患者;采用责任制护理,以老带新传帮带和强化专项技能等护理措施,提高操作成功率,最终确保手术顺利开展。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突