湖南省地热水氢氧同位素特征分析

2021-04-30常海宾

常海宾 肖 江 皮 景

(1.湖南科技大学,湖南 湘潭 411100; 2.湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队,湖南 长沙 410004)

湖南省的地热资源丰富。截至2013年底,湖南省境内已经利用的地下热水资源有50处,涉及长沙、常德、郴州、衡阳、邵阳、湘西、永州、岳阳、张家界和株洲10个地区,全省总地下热水资源平均日开采利用量(Qk)为50342m3(约1837.48万m3/a),Qk≥1000m3/d的地热单元有10处,300m3/d≤Qk<1000m3/d的地热单元有15处,100m3/d≤Qk<300m3/d的地热单元有10处,Qk<100m3/d的地热单元有15处(来自《湖南省地下热水资源调查评价报告》)。总体来讲,研究区地热资源开发利用程度较低,有良好的开发利用前景。

同位素技术是自20世纪50年代以来新兴发展起来的一门学科,近年来我国大量学者对地下水稳定同位素进行了研究并取得了一定的成果,解决了一些水文地质学中的研究问题[1-4]。随着质谱仪技术的不断完善,精确测定水样中稳定同位素含量成为可能,从而使稳定同位素技术能广泛地应用于现代水文学中,同位素技术在水文学方面的应用主要有天然降水同位素分布,水体蒸发过程中同位素的变化,地下水年龄、补给来源的测定等[5-6]。D、18O等稳定同位素在水中所占比例虽然很小,但是它们对环境变化的响应十分迅速,是天然的示踪剂,因而在水循环及各类水文过程研究中具有重要意义,并且D、18O不同于溶于水中的其他同位素,其本身就是水分子的构成部分[7-8]。大气降水是水循环过程中的一个重要环节,降水中稳定同位素丰度的涨落与产生降水的气象过程、水汽源区的初始状态以及大尺度环流形势存在密切的联系[9-10]。多数地热水来源于大气降水,在分析地热水起源时,应首先考虑其和大气降水之间的关系,在地下水循环的每一阶段,水中的氢氧稳定同位素受分馏、蒸发以及混合作用的影响,有着不同的演化规律和成分特征[11]。自1961年起,国际原子能机构(IAEA)和国际气象组织(WMO)合作,组织了全球雨水的氢氧同位素组成的监测,为确定全球或区域的水循环机制提供了基础资料。地热水的主要补给来源是大气降水和地表水,故其氢氧同位素组成主要受两方面因素控制:一是大气降水和地表水的同位素特征;二是水体进入地下之后发生的变化,即不同种水的混合、停留时间和水-岩相互作用等。通过测定地下热水中的氢氧同位素指标,并与大气降水全球分馏线或地方分馏线进行对比分析,可定性推断地下热水的成因及补给来源。

本文通过对湖南省地热水氢氧同位素进行分析,分析结果对于判断湖南省地热水的补给来源,揭示其形成环境和水-岩相互作用,有一定的现实意义。

1 研究区概况

湖南省属亚热带季风气候,四季分明,光热充足,降水丰沛,雨热同期,气候条件比较优越。年平均气温16~18℃,冬季寒冷,春季温暖,夏季炎热,秋季凉爽,四季变化较为明显;无霜期一般为253~311天;年平均降雨量在1200~1700mm之间。湖南省有湘、资、沅、澧四大水系及洞庭湖,省境内河网密布,水系发育,呈不对称状分布。

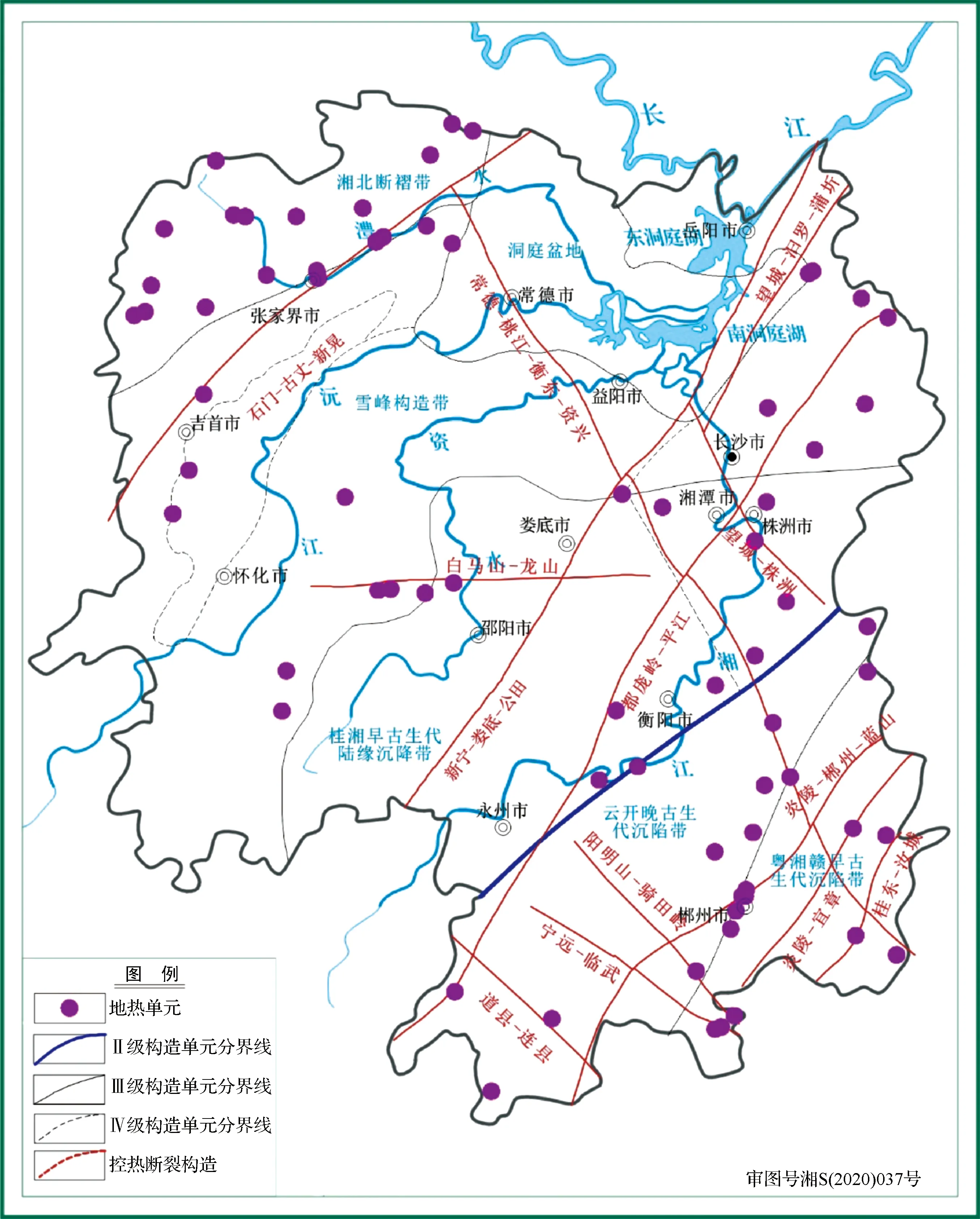

根据湖南省地质志(2012年),研究区为湖南省内的6个三级构造单元,除去洞庭盆地暂未发现地热水外,其余均有发现地热水,分别为湘北断褶带、雪峰构造带、桂湘早古生代陆缘沉降带、粤湘赣早古生代沉陷带、云开晚古生代沉陷带。省内地质构造复杂,大型断裂构造多以北东向、北西向为主。根据重磁异常特征资料,湖南省由湘西北至湘东南共有13条控热断裂带,一级断裂带5条、二级断裂构造7条、三级断裂构造1条。温泉大多数出露于隆起带或褶皱带内背斜的核部或翼部,少数出露于凹陷带内。地热水主要赋存于上古生界碳酸盐岩和花岗岩构造破碎带中,其分布受活动构造体系特别是活动断裂带控制,在断裂截切花岗岩体地带、构造体系复合等特殊部位,是温泉出露较多的有利地段。

2 水样采集及样品分布

本次共全面采集72组水样,采样位置见图1。湖南省地热水多为温泉出露,其次为钻孔揭露,其中温泉水于泉水出露处进行取样,钻孔热水取样位置在井口以下1m左右进行取样。湘北断褶带包含17个地热单元(XB1~XB17),取样位置属于湘西北构造侵蚀溶蚀山地区,属云贵高原东北部边缘地带,山体高大,山势宏伟,并呈丘陵起伏台地,具有明显的山原地貌特征,该区域碳酸盐岩广布,喀斯特地貌非常显著,河谷多呈V字形。雪峰构造带包含18个地热单元(XF1~XF18);桂湘早古生代陆缘沉降带包含8个地热单元(XG1~XG8),该两个构造单元一部分取样点位于湘西构造侵蚀山地区,由沅陵—麻阳—芷江拗陷带和雪峰山断褶带组成,地貌形态除中、低山外,还有山间盆地和丘陵谷地,总体地势南高北低;另一部分取样点位于湘东构造侵蚀山丘区,山体谷地多呈北东向雁行排列的岭谷相间地貌特征,区内由浅变质岩和岩浆岩构成的中、低山,有山坡陡、河谷深切等特征。云开晚古生代沉陷带包含11个地热单元(YK1~YK11);粤湘赣早古生代沉陷带包含18个地热单元(YXG1~YXG18),两个构造单元大部分取样点位于湘南构造侵蚀溶蚀山丘区(是由岩浆岩及浅变质岩为主构成的中、低山侵蚀构造),以及岭间溶蚀侵蚀丘陵谷地。山岭高峻、切割强烈、坡陡沟深,岩溶发育强烈。总的来说,湖南省地形复杂多变,岩溶发育,地下水及地热水主要以分散渗流的方式进行补给,在岩溶极发育的地方以集中管流的方式补给地下水。样品的氢氧同位素分析单位为核工业二三〇研究所分析测试中心。

图1 地热单元分布

3 结果分析

3.1 δD和δ18O测试结果

研究区地下热水以低温(25~40℃)和温水(40~60℃)为主,占总地热单元总数的97%,地热水揭露岩性大部分为灰岩,共46处,占总地热单元的64%;其次为花岗岩,占22%。湘北断褶带的δD和δ18O均值分别为-48.53‰和-4.12‰,δD和δ18O最小值都位于常德市澧县火连坡镇澧松村,最大值都位于湘西土家族苗族自治州龙山县洗车河镇,且都是以泉的形式出露;雪峰构造带的δD和δ18O均值分别为-51.26‰和-5.58‰,δD最小值位于长沙县路口镇麻林桥村,最大值位于浏阳市沿溪镇大光湖村,δ18O最小值位于怀化市麻阳县石羊哨镇新建村,以钻孔形式揭露,最大值位于宁乡县灰汤镇灰汤温泉;桂湘早古生代陆缘沉降带的δD和δ18O均值分别为-40.95‰和-4.10‰,δD和δ18O最小值都位于邵阳市新邵县龙溪铺镇田心村的出露泉点,δD最大值位于韶山市如意镇球山村,为人工揭露钻孔,δ18O最大值位于衡阳市衡东县杨家桥镇金盆村;粤湘赣早古生代沉陷带的δD和δ18O均值分别为-41.13‰和-3.62‰,δD和δ18O最小值位于炎陵县平乐乡乐福村泉点,最大值位于苏仙区许家洞镇天堂村钻孔点;云开晚古生代沉陷带的δD和δ18O均值分别为-42.65‰和-4.91‰,δD最小值位于永州市江永县千家洞乡上木源村的泉点,最大值位于耒阳市东湖圩乡汤泉村,δ18O最小值位于郴州市嘉禾县珠泉镇爻山村泉点,最大值位于株洲市攸县柏市镇温水村泉点。总体数据显示δD的变化范围为-64.40‰~-25.20‰,δ18O的变化范围为-9.60‰~0.60‰,郑淑蕙等[12]计算出了中国大气降水中δD的范围为20‰~-190‰,δ18O的范围为2‰~-24‰。可见,湖南省地热水的氢氧同位素含量均位于中国降水变化范围内。

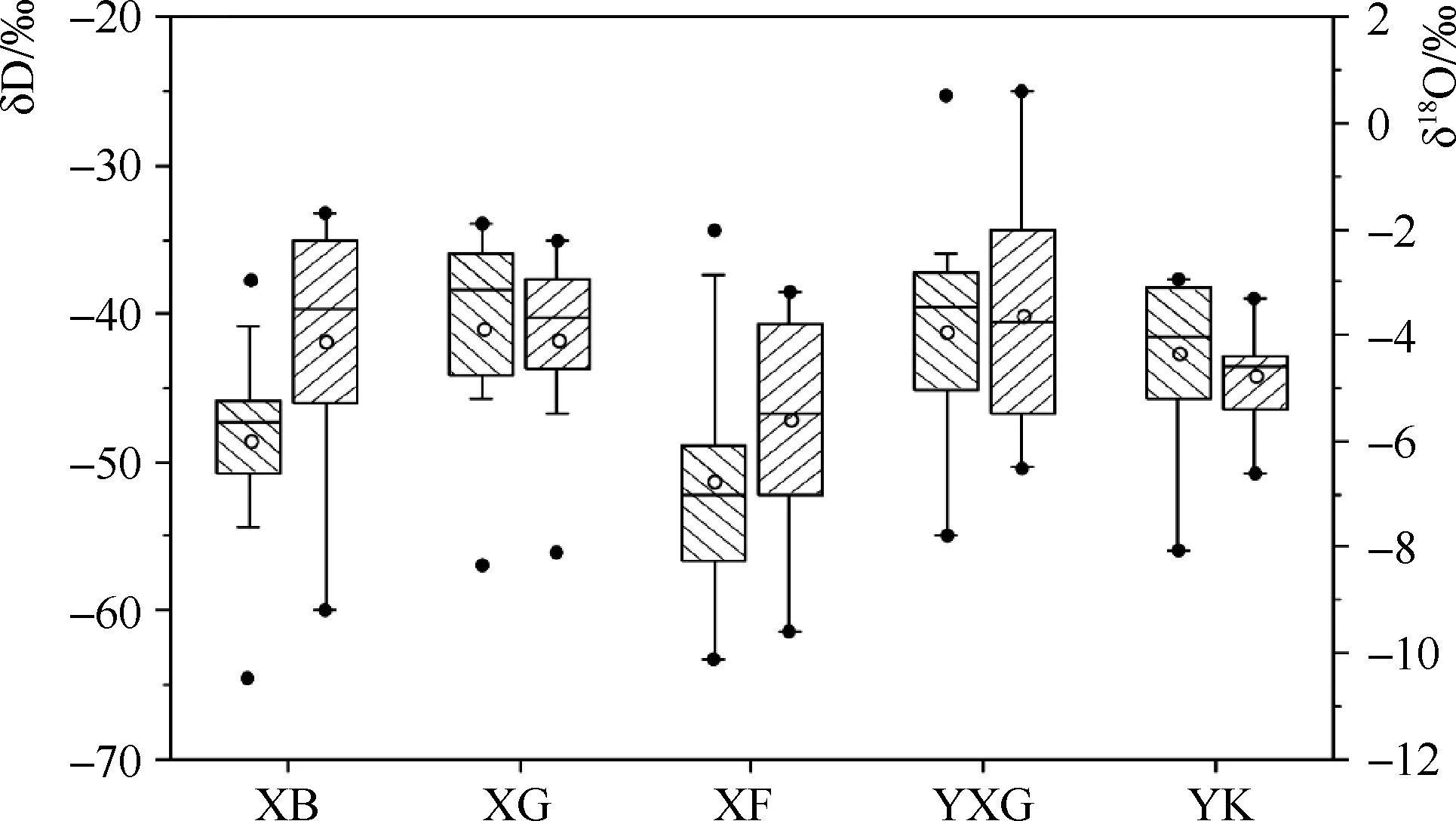

箱线图的箱体为该组50%的数据,中位线表示该组数据的中间位置,由各构造单元的δD和δ18O箱线图(见图2)可知,箱体、中位线和均值近乎都在同一水平上,仅有雪峰构造带稍呈现出左偏态,由此看来各个构造单元的δD和δ18O值波动不大较为接近,反映了湖南省地热水的补给来源、形成环境和水-岩相互作用的程度基本相同。

图2 各构造单元δD和δ18O分布箱线

3.2 地热水分布特征和补给来源

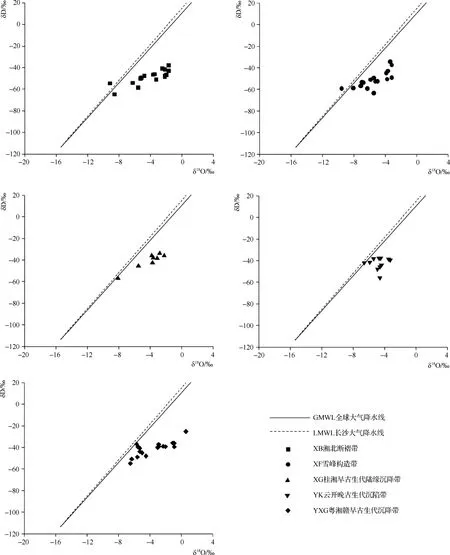

1961年H.Craig通过分析全球降水400个左右样品的同位素,首先提出了大气降水δD和δ18O值之间存在如下的线性关系:δD=8δ18O+10,即全球大气降水线(GMWL)。被应用于区别大气降水与地表水地下水之间的相互联系,如果计算结果与本地大气降水线相一致,则表明水的来源主要受大气降水控制,另外根据GNIP(Globe Network of Isotope in Precipitation)提供的长沙多年观测大气降水数据得到的长沙大气降水线(LMWL)为δD=8.4δ18O+15.1,与GMWL相比,其斜率和截距稍有偏大,反映了湖南省大气降水与降水云团来源和性质以及受季风影响等方面存在较大的非一致性。

根据72组地热水氢氧同位素的测试结果,以及上述大气降水线资料,对各个构造单元分别绘制δD-δ18O关系图(见图3)。从图3中可以看出,接近大半的地热水点落在大气降水线附近,说明地下热水的来源既有大气降水的补给,也有少量地下冷水混入,导致部分热水点偏离大气降水线。

图3 湖南省各构造单元地热水δD-δ18O关系

对偏离数据分A、B两组,利用最小二乘法计算两组数据的相关性并拟合出直线方程,A组包含13个热水单元,结果为

y=7.79x-18.38(N=13,R2=0.8152)

B组包含8个热水单元,结果为

y=8.08x-29.71(N=8,R2=0.9647)

式中:N为样品数;R2为线性相关系数。

可知两组方程的斜率与大气降水线差别不大,仅仅是截距偏小,即使偏离了大气降水线,但其氢氧同位素的相关性和大气降水方程还是一致的,故而这些地热水虽然有冷水的混入,其主要补给来源还是来自大气降水。

进一步分析造成上述部分样品偏离大气降水线较远的原因:一是这些地热水补给来源可能为沉积水,沉积水又叫埋藏水,原因是其中含量比较多的H2S、CH4与地热水中D发生同位素交换,δD值发生变化[13-14],但这种情况导致的δD值变化是比较微小的。二是发生了强烈的水-岩相互作用。水-岩相互作用是引起地下水中18O漂移的关键因素,由于地下岩石中含氢的组分比较少,所以D的漂移可以忽略不计,而含氧矿物的18O含量远大于热矿水中18O,水-岩相互作用发生同位素交换的结果必然使得水中的18O富集明显,即发生18O漂移,这也解释了图中样品为何基本都落在大气降水线的右侧,即18O含量高的一侧。而且偏离大气降水线较远的样品主要位于奥陶系沉积岩灰岩中,18O漂移的主要交换方式有:

与方解石之间的18O交换:

CaCO218O+H2O→CaCO2+H218O

与石膏之间的18O交换:

CaSO318O+H2O→CaSO4+H218O

与石英或玉髓之间的18O交换:

SiO18O+H2O→SiO2+H218O

与长石之间的18O交换:

CaAl2Si2O718O+H2O→CaAl2Si2O8+H218O

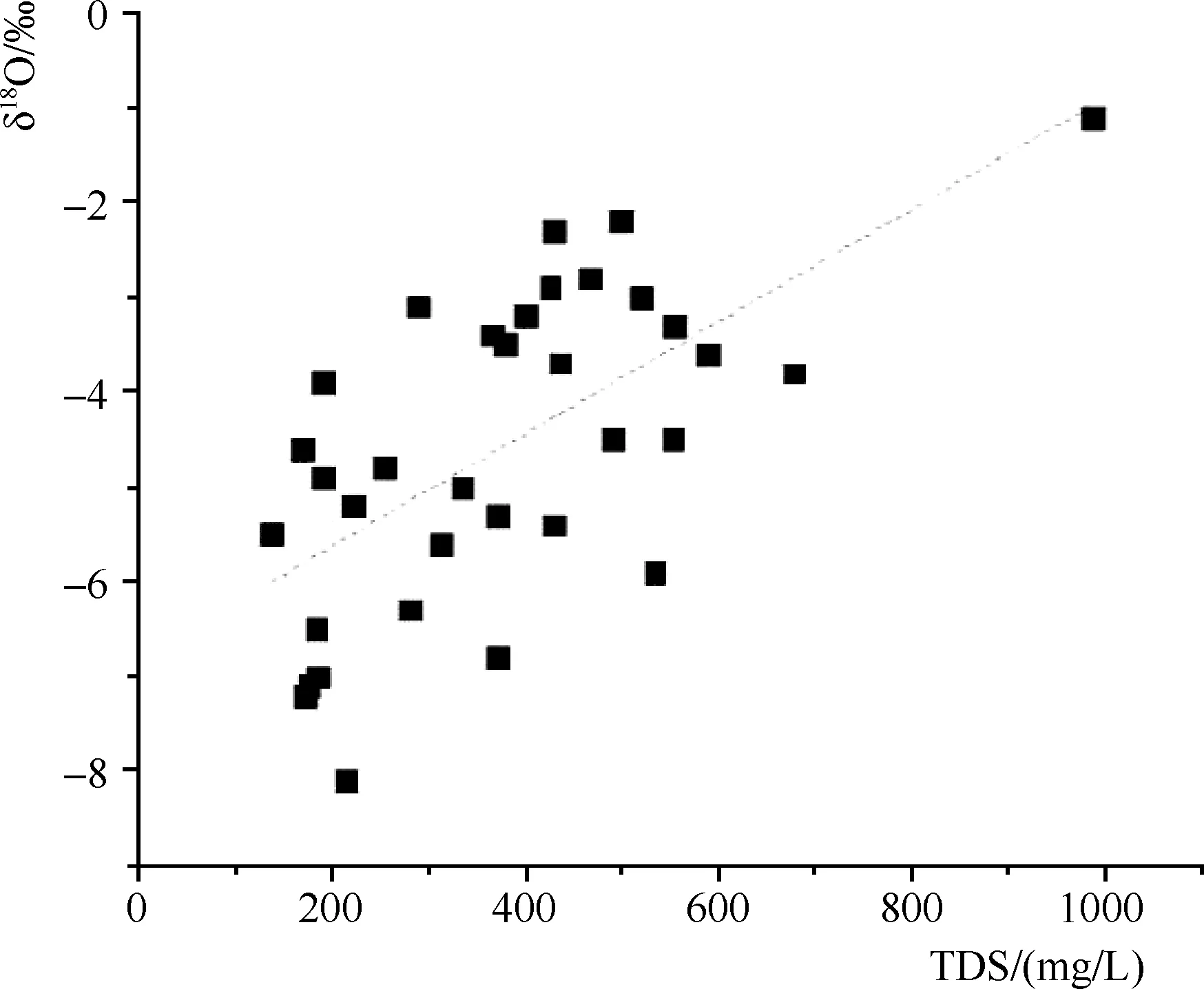

在没有外来TDS来源溶液混入的情况下,溶解性总固体TDS的大小通常可综合反映水-岩相互作用的强弱。因此,TDS越大,18O交换程度越高,漂移幅度越大。对样品进行数据处理后,取TDS<1000mg/L的34组淡水[13]水样进行分析(见图4),计算得出相关系数R2=0.41,间接证明水-岩相互作用对18O漂移是有影响的,且为正相关关系。

图4 δ18O与TDS相关关系

3.3 D过量参数特征

为了进一步证明是由于强烈的水-岩相互作用导致地热水中18O增加富集,在此引入D过量参数d,D过量是W.Dansgaard在1984年提出的一个新概念,最初是便于比较当地大气降水和全球大气降水之间的差异,公式为d=δD-8δ18O。地下水氘过量参数实际上是某一区域范围内水-岩氧同位素交换程度的总体反映,也是衡量其程度变化的一个指标,只有采用氘过量参数,才可以避开季节性或不同源区补给所带来的影响,准确地反映地下水含水层内水-岩氧同位素交换的程度[15]。根据样品数据计算出各个构造单元的d值:湘北断褶带氘过量范围为-30.0~19.3,均值为-15.59;雪峰构造带氘过量范围为-23.3~17.7,均值为-6.59;桂湘早古生代陆缘沉降带氘过量范围为-18.4~7.8,均值为-8.15;粤湘赣早古生代沉陷带氘过量范围为-32.3~8.7,均值为-12.19;云开晚古生代沉陷带氘过量范围为-19.1~10.7,均值为-4.54。可以看出,在相同的斜率下,样品截距的均值都小于本地大气降水截距,计算结果显示湖南省各个构造单元的绝大部分地热水氘过量参数都落在d<15.1的一侧,只有两个热水单元的氘过量参数d>15.1,由此可以判断湖南省整体地热水的水-岩相互作用是比较强烈的,结合不同岩性中氘过量参数分布图(见图5)可知,灰岩中d<15.1的地热单元数为45个,占总数的62.5%;花岗岩为16个,占总数的22.2%;砂岩占9.7%。总之,伴随着水-岩相互作用的愈发强烈,即氧同位素的交换程度增高,δ18O增大,导致本地大气降水d值有所减小,并且湖南省地热水主要出露在灰岩,岩溶比较发育,这与尹观等[16]得出的结论,即岩溶区内水-岩作用所导致的氧同位素交换较非岩溶区容易进行,交换的程度高相一致。此外,d值的大小与地热水在自身含水层中的滞留时间也是相关的,随着时间推移,δ18O含量不断增大,d值也相应不断减小。

图5 不同岩性氘过量d箱线

4 结 论

a.湖南省整体地热水的氢氧同位素分布水平波动不大,可以认为地热水的补给来源、形成环境和水-岩相互作用的程度基本是相似的。

b.结合δD-δ18O关系图,湖南省大部分δD和δ18O值都落在大气降水线附近,说明湖南省地热水的主要补给来源为大气降水,较少部分值偏离大气降水线,说明地热水中有部分冷水的混入。对偏离大气降水线的数据进行线性拟合后,发现两组数据得到的拟合方程和大气降水方程在斜率上基本相似,仅在截距上偏小,说明虽然有冷水的混入,但其主要的补给来源还是大气降水。对于TDS<1000mg/L的地热水,18O含量和TDS是呈正相关的关系。

c.湖南省地热水主要出露在灰岩中,即岩溶发育的地区,整体地热水中氘过量d值相对于本地区域大气降水线截距偏小,说明湖南省整体地热水的水-岩相互作用是比较强烈的。

d.本文研究结论对于今后在湖南省内寻找地热资源有一定的指导意义,在一定程度上丰富了同位素研究在地热资源领域的成果。