涠西南凹陷南部斜坡次生油藏成藏模式及启示

2021-04-28李安琪胡德胜盖永浩徐雪丰

李安琪,叶 绮,胡德胜,盖永浩,徐雪丰

中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东 湛江 524057

引言

次生油气藏是指早期原生油气藏由于受到晚期构造运动或断裂活动影响,经历不同程度的调整,全部或部分油气再运移至他处聚集所形成的油气藏[1-2]。中国含油气盆地一般均经历多期次构造运动,普遍发育不同规模的次生油气藏[3-7]。次生油气藏成藏演化相较原生油气藏更为复杂,其油气藏破坏调整、油气运聚路径及再聚集成藏过程已成为油气成藏机理研究中的热点领域。

涠西南凹陷近年来在南部斜坡新近系角尾、下洋组获得油气发现,前人研究认为油藏类型以次生油藏为主,但对其成藏过程尚缺乏深入认识。本文尝试解剖南部斜坡新近系次生油藏的油气来源、油藏特征及构造演化过程,结合钻井揭示的地质现象,总结次生油藏油气成藏特征及分布规律,从而为寻找涠西南凹陷新的油气储量增长点提供依据。

1 油藏特征

1.1 构造特征

南部斜坡北临涠西南凹陷B 洼,是涠西南凹陷内6 大正向构造单元之一,面积约180 km2(图1)。该斜坡自古新世形成雏形,渐新世流沙港期规模最大,缺失古近系长流组、流沙港组及涠洲组,中新世早期至现今没入水下,斜坡之上主要沉积新近系角尾、下洋组、登楼角组、望楼港组及第四系[8-9]。

图1 涠西南凹陷南部斜坡带构造位置图Fig.1 The structure location of southern slope,Weixi′nan Sag

1.2 储层特征

角尾期及下洋期涠西南凹陷总体为海侵背景,其间发生频繁的海进、海退过程,多期次临滨砂坝砂岩相互叠置形成稳定毯状厚层砂岩,粒度主要为中、细砂岩,整体压实及胶结作用弱,但部分砂岩中因碳酸盐胶结作用较强而形成致密层。角尾组及下洋组砂岩储层井间可对比性及连通性较好,储层孔隙类型以原生粒间孔为主,孔隙度为21.2%∼36.5%,渗透率为218.0∼7 367.0 mD。角尾组二段砂岩厚度呈西薄东厚特征,斜坡西翼X1 井钻遇厚度72 m,向东翼X4 井、X5 井钻遇厚度达到120 m,其盖层为角尾组一段浅海相泥岩。下洋组一段砂岩厚度约100∼200 m,东、西翼基本一致,X1井、X2 井在其内部钻遇约10 m 厚的泥岩隔层,向东X3、X3Sa 井区快速减薄尖灭,角尾组二段底部厚约20∼30 m 的浅海相泥岩为其上覆封盖层系。

1.3 油藏特征

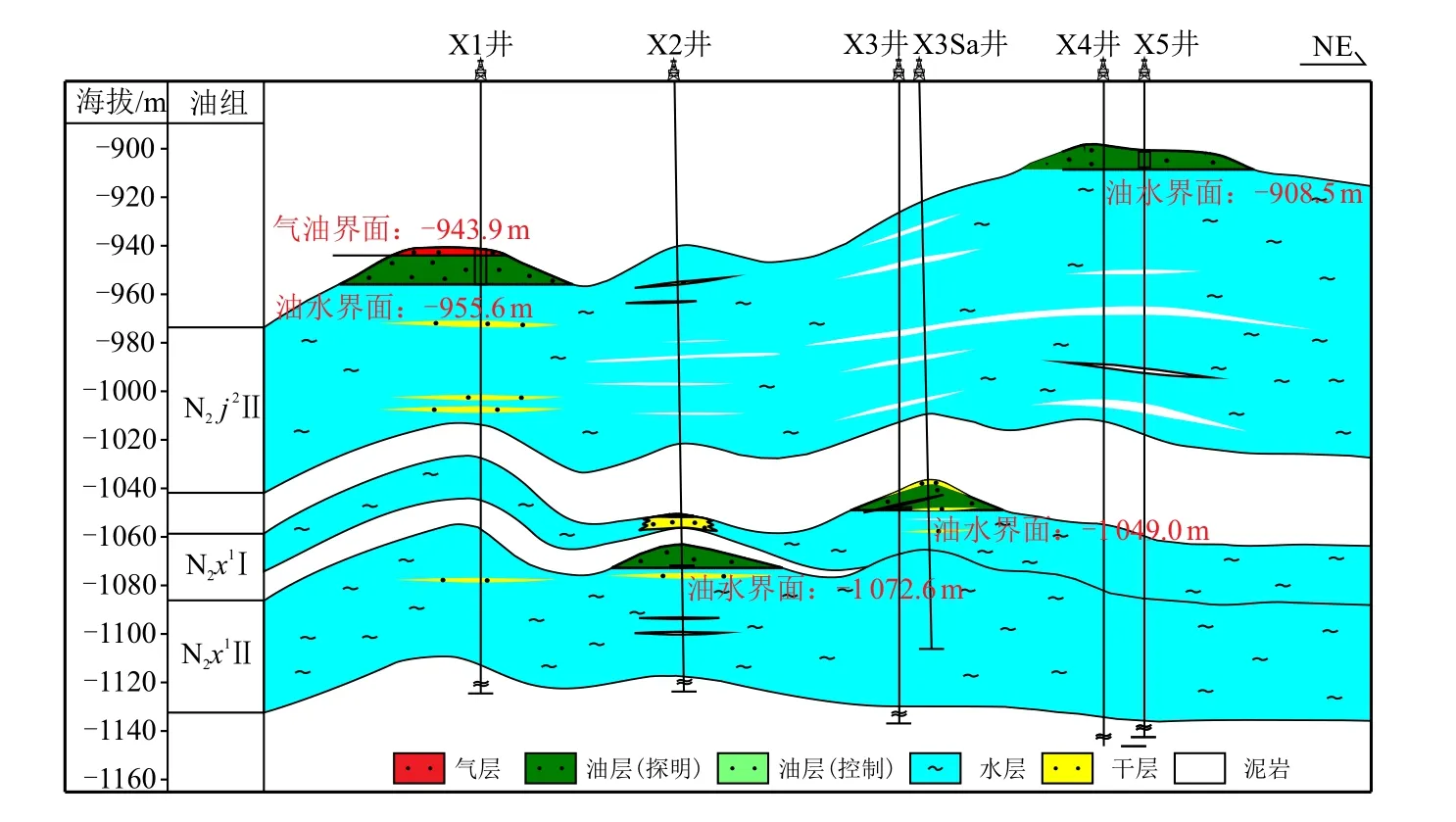

南部斜坡新近系主要含油层系为角尾组二段、下洋组一段。角尾组油藏主要分布于西翼X1 井区及东翼X4 井及X5 井区,且西翼X1 井区油藏存在气顶,下洋组油藏分布于东、西两翼之间。角尾组、下洋组各油藏均具有独立的油水界面,同层系内部油水界面均呈自西向东升高趋势,如西翼X1 井钻遇角尾组油藏油水界面为-955.6 m,而东翼X4 井、X5 井角尾组油藏油水界面则升高至-908.5 m。角尾组、下洋组油藏构造幅度仅10∼20 m,且各油藏油水界面与最低圈闭线基本一致,均为全充满的低幅底水背斜油藏(图2)。

图2 南部斜坡角尾组及下洋组东西向油藏剖面图Fig.2 The east-west reservoir section of Jiaowei and Xiayang Formation in the southern slope

2 油气成藏模式

2.1 油源对比

原油的组成是烃源岩、流体运移及各种次生变化综合作用的结果。次生油藏与被调整的早期原生油藏在源岩有机质类型、成熟度等方面一般表现为同源性,但由于油气运移调整过程中往往受到地质色层效应、生物降解等多方面次生蚀变影响,导致原油物理性质往往存在差异[10-11]。

实验分析表明,南部斜坡西翼X1 井,东翼X5井角尾组原油饱和烃甾、萜烷质谱曲线特征相似,均以丰富的C304-甲基甾烷为主要特征,规则甾烷C27、C28、C29甾烷呈“V”字形分布,且C27规则甾烷和C304-甲基甾烷丰度≫C29规则甾烷丰度,说明烃源岩有机质类型与低等水生生物如甲藻类密切相关;X1 井、X5 井原油均遭受不同程度生物降解蚀变过程,X1 井生物降解较轻微,其饱和烃色谱基线隆起,正构烷烃部分降解,而X5 井饱和烃色谱反映正构烷烃基本降解殆尽,仅存异构烷烃。X5 井原油C29甾烷20S/20S+20R、Ts/Tm 及C32霍烷22R/22S 值均达平衡值,反映正常成熟原油特征(图3,图4)。

碳同位素方面,X1 井角尾组原油饱和烃δ13C含量为-27.30‰,X5 井角尾组原油饱和烃δ13C 含量为-27.57‰,二者基本一致,说明南部斜坡新近系油藏具有相同的油气来源。

图3 南部斜坡角尾组原油饱和烃甾、萜烷分布图Fig.3 Biomarker features of Jiaowei Formation crude oil in the southern slope,Weixi′nan Sag

涠西南凹陷烃源岩成因分类研究显示,南部斜坡浅层新近系原油属于高C304-甲基甾烷、较低陆源输入及成熟度较高的第三类原油,其烃源岩主要为流沙港组二段下层序泥岩及底部油页岩[12-14]。区域埋藏史研究表明,流沙港组二段下层序烃源岩于晚渐新世早期开始生油,并在早中新世进入生油高峰,直至现今均处于生油高峰阶段。南部斜坡角尾组、下洋组形成时间均晚于流二段下层序烃源岩生油高峰期,具有较好的油气成藏时空匹配关系。

南部斜坡角尾组及下洋组原油大多为高密度、高黏重质原油,整体分布表现为密度、黏度、沥青质“西低东高”,而含蜡量“西高东低”(表1),除了因东翼地层埋深较浅而受到更强的晚期生物降解作用影响外,亦反映东翼原油经历多次分异及更长距离的运移充注过程。

图4 南部斜坡角尾组原油饱和烃气相色谱图Fig.4 Gas chromatography from saturated hydrocarbon of Jiaowei Formation crude oil in the southern slope

表1 南部斜坡角尾组及下洋组原油物理性质对比表Tab.1 Physical property comparison between Jiaowei and Xiayang Formation crude oil in the southern slope

2.2 构造演化

油气运移路径研究对于深入认识油气成藏聚集规律具有重要意义,而油气运移路径又受到区域构造演化的重要影响。构造精细演化研究表明,南部斜坡自古新世神狐运动时期形成,后经历始新世珠琼运动I 幕、II 幕及渐新世晚期南海运动等多期构造运动,直至晚中新世早期均保持较为稳定的西高东低构造格局,基底披覆背斜构造高点位于斜坡西翼,向东则为下倾单斜构造形态,隆起之上缺失长流组、流沙港组及涠洲组,仅有下洋组、角尾组二段沉积,其地层厚度均保持“西薄东厚”特征。后期受到晚中新世晚期东沙运动(约13∼11 Ma)阶段性挤压应力场影响[15-19],南部斜坡原西高东低的构造形态发生反转变形,角尾组一段厚度演变为“西厚东薄”,与下覆地层形成“跷跷板”式掀斜形态;原西区披覆背斜构造幅度及面积均大幅减小,同时,东部地层迅速抬升形成新的背斜构造,最终演变为东、西两个构造高点共存的构造形态,此后区域构造活动减弱,南部斜坡整体进入稳定隐伏埋藏阶段(图5)。

图5 南部斜坡角尾期及下洋期构造演化Fig.5 Tectonic evolutionary history of Jiaowei and Xiayang Formation in the southern slope

2.3 古油藏分布及规模

南部斜坡在晚中新世晚期之前长期处于稳定隆升阶段,为涠西南凹陷油气运聚的重要指向区。涠西南凹陷B 洼流二段中深湖相烃源岩的生烃门限深度在2 400.0∼2 500.0 m,在晚渐新世涠洲期进入大规模生排烃阶段,并伴随产生异常压力(压力系数约1.5∼1.6),而南部斜坡区高部位的流二段烃源岩现今仍未成熟,钻探揭示地层压力特征仍为常压[20-21]。因此,在深部异常高压驱动之下,B 洼流二段成熟烃源岩所生成的油气可以通过流沙港组一段、二段广泛分布的三角洲砂岩向南部斜坡区域侧向运移,并通过X1 井西南部长期活动边界断层垂向跨层系运移进入新近系角尾组、下洋组,并在角尾组一段浅海相泥岩、角尾组二段浅海相泥岩两套区域性分布的稳定封盖层限制下,继续沿构造脊线侧向运移进入高部位的披覆背斜圈闭,在X1 井区角尾组二段、下洋组砂岩中形成油气的初次聚集。生烃模拟分析表明,涠西南凹陷B 洼深部的流二段中深湖相烃源岩在现今仍处于大规模生排烃高峰阶段,因此,B 洼深部油气向南部斜坡区的油气充注现今可能仍在持续。

X1 井角尾组二段、下洋组砂岩薄片中均有大量荧光显示,其中,在角尾组二段现今油水界面-955.6 m 以上岩石孔隙荧光主要呈现蓝绿色--绿黄色特征,且荧光面积大、强度高,为正常油层(图6)。但在角尾组二段-960.0∼-970.0 m 以及下洋组-1 025.0∼-1 040.0 m 段砂岩中可以观察到孔隙荧光发光面积及强度逐渐减弱,荧光颜色逐渐变为黄橙色--褐色荧光,且在部分孔隙中可见荧光分带性特征,自内向外荧光颜色由蓝绿色变为黄橙色,最外部甚至显示为褐黑色,并存在残余石油重组分及沥青充填,显然为经水洗后的残余油特征,反映南部斜坡西翼X1 井区角尾组二段、下洋组曾经存在较现今油气藏规模更大的原生古油藏,并在晚期经历构造运动的调整破坏,造成原生古油藏构造圈闭规模减小,油气溢出形成二次运移。

X1 井角尾组、下洋组大套砂岩层内部均发育有可对比的钙质层,测井曲线响应特征表现为高电阻率、高密度,低自然伽马、低声波时差的“两高两低”特征,且钙质层往往位于录井油气显示层段底部。其成因与古油水界面附近的化学反应平衡有关[22-25],即碎屑岩水化作用使矿物发生转变,产生的Ca2+、Mg2+与有机质脱羧基作用产生的CO2水溶液结合形成CaCO3,形成油水界面分布的“底钙层”,与砂泥岩界面附近黏土矿物转化产生的“顶钙层”可形成明显的区分,为古油水界面有效识别标志。

图6 X1 井角尾组二段岩石孔隙中的沥青及荧光特征Fig.6 Bitumen and fluorescence in the rock pore in the Second Member of Jiaowei Formation in Well X1

通过X1 井角尾组、下洋组“底钙层”特征,结合试油成果、测录井油气显示识别古油水界面,确定X1 井区角尾组、下洋组古油藏油水界面分别为-973.5 m、-1 079.0 m,低于现今X1 井区角尾、下洋组构造最低圈闭线-955.6 m、-1 038.0 m(图7)。

根据精细古地貌恢复得到的角尾组及下洋组古构造圈闭闭合幅度、古油水界面深度确定古油藏含油面积,通过X1 井角尾组、下洋组古油水界面以上储层厚度确定古油层厚度,参照现今已发现油藏孔隙度及饱和度等参数,估算南部斜坡西翼X1 井区角尾组及下洋组古油藏储量规模可达2 632.07×104m3(表2)。

图7 X1 井角尾组及下洋组古油藏纵向分布Fig.7 Vertical distribution of paleo reservoirs in Jiaowei Formation and Xiayang Formation in Well X1

表2 X1 井角尾组及下洋组古油藏参数Tab.2 Parameters of paleo reservoirs in Jiaowei Formation and Xiayang Formation in Well X1

2.4 次生油藏油气运聚模式

南部斜坡晚中新世之前保持稳定“西高东低”构造形态,因此,斜坡西翼在晚中新世之前为油气充注的最有利方向,在斜坡西翼高部位角尾组、下洋组披覆背斜构造形成具有气顶的原生油藏;晚中新世晚期东沙运动阶段性挤压应力场导致原构造形态反转为“西低东高”,西翼古油藏受到构造抬升与晚期断层切割的共同影响,油藏溢出点大幅度抬升,因而现今仅残余规模较小的原生油藏。西翼古油藏低部位原油溢出圈闭后,在上覆泥岩盖层的“天花板”限制作用下,通过角尾组及下洋组毯状砂岩层构造脊线向东部上倾方向形成油藏动态调整,并在晚期形成的东翼挤压反转背斜构造中再次聚集形成次生油藏。

西翼X1 井区角尾组二段“底钙层”在地震剖面上表现为呈东西走向长条状分布强反射特征,与构造脊线形态具备较好的叠合关系,其强反射特征自西向东逐渐减弱,反映钙质层形成时间西翼早于东翼,指示油气存在自西向东逐渐调整的过程(图8)。而X2 井、X3 井在中部角尾组二段“底钙层”发现的残余油气显示,即为油藏晚期运移调整的直接证据。同时,南部斜坡角尾组、下洋组各油藏含油饱和度呈现自西向东不断降低的趋势,也反映了自西向东的油气运移充注方向。

3 勘探启示

涠西南凹陷南部斜坡晚期构造形态的变迁引起原生油气藏的调整改造及次生油藏的产生,从而决定了现今油气藏分布。南部斜坡西翼以早期成藏披覆背斜构造为主,在晚期构造运动中经受破坏调整,原油大部分溢散,现今仅残存角尾组少量早期原生油藏,资源量较为有限;东翼晚期形成挤压反转背斜,接受西翼溢散原油再次运聚形成角尾组、下洋组次生油藏。

南部斜坡西翼X1 井区角尾组古油藏储量在扣除目前已发现的原生油藏储量之后,仍有约2 200×104m3油可形成二次运移,具备较大的勘探潜力。角尾组二段、下洋组油气二次运移路径受上覆泥岩盖层“天花板”与构造脊线形态的共同控制,在缺乏断层、微裂隙等纵向沟通条件的情况下,难以向浅层继续垂向运移,因此,重点是寻找位于构造脊线之上的低幅背斜构造,且鉴于油气自西向东的运聚方向,越靠近西翼原生油藏的圈闭成藏可能性越高。

4 结论

(1)涠西南凹陷南部斜坡角尾、下洋组油藏类型存在差异,西翼X1 井区角尾组二段油藏为早期形成后遭受破坏残存原生油藏,而东翼角尾组、下洋组油藏均属于晚期油气调整再聚集形成的次生油藏。

(2)油水界面附近碎屑岩水化作用与有机质脱羧基作用共同形成的“底钙层”为确定南部斜坡西翼古油藏含油范围的有效标志。通过古油水界面识别、古地貌恢复确定古油藏含油面积,参照现今油藏估算南部斜坡西翼角尾组、下洋组古油藏储量规模可达到2 632.07×104m3。

(3)南部斜坡晚中新世之前的长期稳定隆升形成区域聚油背景,为油气初次成藏提供了优越条件;晚中新世晚期东沙运动则控制了古油藏破坏调整规模和油气二次运移充注方向,导致南部斜坡最终形成“西早东晚、西气东油、西轻东重、西贫东富”的油气分布格局,现今油气勘探潜力主要集中于东翼晚期形成次生油藏,位于构造脊线上的角尾组、下洋组低幅背斜圈闭为下一步勘探重点。