试论四川方言与民俗的田野调查与研究

2021-04-27黄尚军邹毅

黄尚军?邹毅

方言的形成、消长和融合,固然有语言自身的发展规律可循,但也在很大程度上受到外部条件的影响。罗常培先生指出:“语言学的研究万不能抱残守缺地局限在语言本身的资料以内,必须要扩大研究范围,让语言现象跟其他社会现象和意识联系起来,才能格外发挥语言的功能,阐扬语言学的原理。”[1]

在诸多外部条件中,民俗对方言形成和变化的影响是最重要的外部条件之一。只有对方言区的历史、人口、社会习俗等文化因素进行深入的研究,才能充分认识方言的形成、消长和融合,才能为方言的深入研究提供确切可靠的社会依据和历史依据。

民俗学包括的内容很广泛,从学科分类来看,横向有民俗地理学,纵向有民俗历史学,这两者都在方言词语上留下了不少沉积或踪迹;就具体内容而言,广义的民俗包括风俗习惯、宗教信仰、生活方式、人口构成、地理环境、历史因素等目类,其中,士民的融合和迁徙,在方言的形成与变化上起着十分关键的作用。可以这样说,没有民俗历史学与民俗地理学的研究,对方言的研究只能是平面的,只能是“知其然而不知其所以然”。而研究方言,对于了解民俗,真正把握地方文化的深层结构也有很大帮助,如《礼记·曲礼上》:“入竟(境)而问禁,入国而问俗,入门而问讳。”[2]这里的“禁、俗、讳”很大部分便是以方言表现出来的。

从方言与民俗的关系出发,研究方言与民俗,近年来已经引起学界高度重视,并形成了新的研究路径,如立足于民俗的角度,考察方言词语的语源、本字、由来、形成及其在历史上的某些变化;或从语言的视野出发,探究方言中的民俗事象。本文即是从四川方言与民俗的关系入手,对笔者田野调查所得四川地区清代宗族类牌坊、墓碑铭文所载部分典型方言与民俗略加探究。

一、从碑铭用字看四川方音

四川地区清代宗族类牌坊、墓碑铭文内容丰富,其中便涉及当时四川方言的蛛丝马迹,为我们今天的研究提供了不可多得的珍贵材料。

一般说来,宗族内同一排行的兄弟姊妹,多使用同一支派字,偶有用同音字的。据此,我们可推测当时这些字在当时的读音。如建于乾隆五十四年(1789年)的达州市九岭乡艾家村张子翼五世同堂坊铭文:“男:张元龄、周氏,张麒麟、刘氏,张玉龄、陈氏。”这里的“张元龄、张麒麟、张玉龄”均为坊主儿辈,说明当时“龄、麟”同音。在《广韵》里,“麟”为“来母,臻摄,开口,三等,真韵,平声”,同小韵有“邻、嶙、磷”等字;“龄”为“来母,梗摄,开口,四等,青韵,平声”,同小韵有“灵、铃、玲、零、令”等字。上面所举“麟、龄”两小韵的字,今四川官话韵母同为[in]。我们认为,当时的达州市等地官话中这两字的读音也许相同,[in]与[i?]可能开始混同为[in]了。[3]

又如建于道光十八年(1838年)的隆昌县城北关油坊街郭陈氏节孝坊铭文:“堂叔:郭玉峦,监生、例赠登仕郎;郭玉莹,现任江津县教谕;郭玉岑,照磨;郭玉峤,县丞;郭毓冈,戊子科举人;郭毓龙,辛巳恩科举人;郭毓恒,生员;郭毓?,生员。”

该铭文中的“郭玉峦、郭玉莹、郭玉岑、郭玉峤、郭毓冈、郭毓龙、郭毓恒、郭毓?”均为坊主堂叔辈,为同一字派。

在《广韵》里,“玉”为“疑母,通摄,合口,三等,烛韵,入声”,同小韵字有“狱”;“毓”为“余母,通摄,合口,三等,屋韵,入声”,同小韵字有“育、煜”。在今四川方言中,这些字的归调情况如下:

成都、绵阳、梓潼县城、达州、重庆等地官话中,“狱、育”同音,归阳平;“玉、毓”同音,归去声。“遇”《广韵》作“牛具切”,为去声遇韵。根据明代李实《蜀语》的记载可见,本为入声的“玉”在明末清初时即读为去声,至今犹然。如成都双流、大邑、蒲江以及乐山、宜宾等地方言中,“狱、育、毓”同音,仍保留入声的读法;“玉”归入去声。雅安、彭山、石棉等地官话中,“狱、育、毓”同音,归阴平;“玉”归入去声。自贡、荣县、富顺、内江、仁寿等地官话中,“狱、育、毓、玉”均归入去声。

现在的普通话里,“玉、毓”也都读[y51]。据此我们认为,在1838年前后,隆昌方言中这两字也应同音。

四川地区清代宗族类牌坊与墓碑铭文中还有“别字”等特殊的用字现象。如建于嘉庆六年(1801年)的雅安市雨城区上里镇陈家山陈永晖墓碑铭文:“一代祖讳廷汉,妣周氏;……尊祖讳文恒,妣周氏;祖讳天道,妣刘氏。”

无独有偶,此则铭文中将“曾”字刻写为“尊”字的情况,也见于光绪八年(1882年)蒲江县成佳镇麟凤村七组李郑氏墓碑铭文:“始知我祖元浩,本八男、四女中分派,究不识于十二房,或长或幼,及查至尊祖秀珍,携高祖坤,始迁蒲南,落业萧坪。”

据上下文意,这里的“尊”也应为“曾”。这两字在今四川方言大部分次方言里均读为[ts?n55]。在《广韵》里,“曾”为“精母,曾摄,开口,一等,登韵,平声”,同小韵字有“增”;“尊”為“精母,臻摄,合口,一等,魂韵,平声”,同小韵字有“樽”。据此可以认为,在当时雅安、蒲江等地方言里,韵头[u]已丢失,[??]已混读为[?n]了。

根据四川地区清代宗族类墓碑铭文中一些韵字,还可推测当时四川方言个别词语的语音特点。如建于同治四年(1865年)的南江县红光乡青山村五组张大祥、张王氏墓碑前的字库铭文:

人生天地须醒悟,敬惜字迹莫亵渎。不信但观王正玉,扯碎文稿瞎双目。

又有一个韩光武,口中嚼字自剖腹。陈元卧房帖诗句,短寿一纪遭瘟疫。

江文字灰倾秽土,二子齐亡继嗣续。字纸擦桌千神怒,何吉曾被雷烧糊。

用书夹线刘氏妇,手生恶疮烂脱骨。看来贱字报甚苦,又说惜字添福禄。

袁政遇字心捡取,亡男复生把学入。余谦倡首修字库,寿年活至九十六。

奉劝世人快省悟,敬惜字纸莫秽污。凡见有字当爱护,急速捡起好藏蓄。

焚化此内休贱污,细心捡点勿轻忽。汝能爱字天爱汝,世代子孙长享福。

建于光绪二十六年(1900年)的蒲江县朝阳湖镇仙阁村何荫湘墓碑铭文:

家君讳廷典,健翮凌云;次叔讳振武,游泮旋赠;三叔讳廷训,读非不苦,耕亦从勤。子孙则歌麟趾,予弟踵接鹏程,先祖倘非积德,后嗣奚以增荣。

建于道光二十二年(1842年)的蒲江县成佳乡麟凤村七组李志俸墓碑铭文:

克勤俭兮,置业修营。抚子女兮,佳城大成。敬天地兮,冥必。感塑日月兮,刻经送氓。皇恩诏兮,绅奖得荣。置清夜兮,按心自盟。叹世事兮,要立虚情。淡泊语兮,聊作序名焉。

建于咸丰八年(1858年)的蒲江县东北乡鹤山村二组五星坡李玉亭、李王氏墓碑铭文:

因曾孙与予素有知交,故得闻其事而勒于石,是为序,爰为之铭曰:“百行纯全,四德兼备。旌表流芳,永光门第。瑞应休征,承承继继。蔚起人文,凤毛勿替。”

上述铭文中的“渎、目、腹、疫、续、糊、骨、禄、入、六、污、蓄、忽、福”等,为古入声字相押韵;“云、赠、勤、程”相押韵;“营、成、氓、榮、盟、情、名”相押韵;“备、第、继、替”相押韵。这些现象应在一定程度上反映出当时四川方音的特征,可为四川清代方音的研究提供卓有价值的补充。

二、从牌坊铭文看四川民俗文化

俗语说:“十里不同风,百里不同俗。”四川地区士民的迁徙与融合,必然会导致方言与民俗发生或多或少的变化。研究清代宗族类牌坊、墓碑铭文,可以更广泛、更深入、更全面地了解四川方言与民俗的“源”与“流”。

近年来,学界对四川乃至西南地区民俗的具象或整体研究取得了丰硕的成果,就其所使用的材料而言,绝大部分集中在正史、实录以及部分档案、地方志或私人著述等方面。这些材料或反映较为宏大的历史图景,或记述某一人物的相关言行,其学术价值毋庸置疑,但却缺乏对一些重要史实细节的著录。

为了弥补这一缺陷,我们在十余年田野调查的基础上,搜集了四川地区部分现存的牌坊、墓碑铭文、家谱文献以及口传文学等资料。这些资料较为详细地记载了四川地区的若干历史事件,并真实地反映了四川普通民众的观念和行为,为进一步研究四川地区的历史提供了新的线索和思路。

“湖广填四川”移民活动对今天四川文化的生成和发展有着重大历史意义,而宗族社会的形成和发展是四川社会文化走向复兴的基础。更为重要的是,经历明末清初的战乱、瘟疫、虎患后,四川地区明代及其以前的牌坊与墓碑铭文资料十分罕见,宗族类碑铭更为稀少,直到康熙、乾隆时期,随着地方经济、社会和文化的恢复和发展,四川宗族社会进入了新的发展时期,一些实力雄厚的家族开始营建牌坊、祠堂,修建坟墓,编修家谱。正是在此背景下,四川地区现留存的牌坊、祠墓绝大多数都建造于乾隆后期至光绪年间。这显然为探讨清代四川宗族社会的复兴、经济恢复、文化重建等提供了重要、鲜活的第一手材料。

通过对四川地区部分宗族类牌坊与墓碑的考察,我们发现这些牌坊与墓碑铭文所呈现的移民入川时间、迁居地点和迁徙原因,与历史上两次大规模的“移民填川”活动暗合,可以为“湖广填四川”提供线索。

清初四川地区的士民迁徙,不仅包括他省迁入,还包括四川地区的内部迁徙。如建于咸丰元年(1851年)南江县红光乡青山村五组张公仪墓碑铭文即对此有详细记载:“张公讳公仪老大人,鹏程公之次子,琼公之孙也。先祖两池公,由湖广麻城孝感乡入陕而川,插居邑之张家,科第宏开,功名显达,故缙绅族也。历八世而献贼乱蜀,琼公挈家以逃,故土虽失,墓前碑志可考。我朝鼎定后,卜居大柏林,于兹二百余年矣。”

此则材料表明,张氏家族早在明代中期便已经从湖广迁出,先在陕西停留后再入四川,但经明末蜀乱后方居住在南江大柏林,至今已近四百年。

而建于光绪六年(1880年)的巴中市化成乡宋家碥村雷辅天、雷杨氏墓碑铭文则提供了不可多得的移民入川又出川的事例:“我雷氏自焕祖扎业湖广,历唐宋元,世居其地,谱帙夫岂无征?但求诸远代则甚繁,不若求诸近代为易,悉是桂公以后数传,不可以不序。桂公者,泾阳县丞,由湖迁广元始祖也,生子三:长朝京,次朝用,季朝选。有迁陕西者,有迁恩阳者。独朝用祖世处于斯,子孙亦称盛矣。”

据此可见雷氏入蜀的经过和子孙定居四川以及外迁的情况。此外,还有经历了入川、出川、再入川的四川移民,如贵州省遵义市沙滩《黎氏家谱》:

始,吾祖自蜀迁黔之龙里,已着籍为黔人。居十九年,而徙遵义,还入于蜀……

此类记载,在四川士民迁徙史上应属少见,其原因值得深究。

家族教育对教化子孙具有重要作用。清代巴蜀宗族类牌坊、墓碑铭文不仅展现了先辈们艰苦奋斗的历程和永不言败的精神,而且记载了家族代代流传的中国优秀传统孝文化,对于和睦亲人,维持家庭的和谐稳定有着重要意义。如建于道光二十三年(1843年)的达州市宣汉县南坪乡南城村五组刘□□[4]墓碑门联:“父子同茔,良由前世无□。婆媳共穴,乃是今生有缘。”

父与子、婆与媳是中国传统家庭里两对十分重要的关系,其中,婆媳关系在今朝依然是家庭和谐的重要组成部分。此则材料所载父、子、婆、媳四人合葬,并将其视为一生缘分的情况是当时社会家庭文化的真实写照。这则铭文为我们挖掘传统孝道文化、家庭文化提供了鲜活的例证,对于当今社会的家庭关系、人伦关系等意义重大。

又如建于道光二十四年(1844年)的蒲江县西南乡双水井村六组王达孝墓碑铭文:

……为人杰,秉性忠朴,不尚纷华。生平颦笑不苟,言语不轻,孝慈友爱,族党间赞无异词。行年二十,慈父见背,终鲜兄弟,姐妹未予归者四。公上奉慈母,中抚姐妹,下育儿女,仰事俯畜亦甚矣……公外务功名,家计千百经营,安人力当之无难色,奉孀姑以孝,接小姑以慈。宜家宜室,诟谇不闻。因之和气致雅,螽斯衍庆。

家庭伦理是家庭教育的重要内容,其中孝敬父母、友爱手足等内容,在今天依旧有着不可忽视的地位,此则铭文中蕴含的传统优秀文化,对于当代的社会治理,尤其是维系家庭关系、促进社会稳定有着积极作用。

四川地区宗族类牌坊与墓碑铭文还对研究清代四川地区的经济发展、土地买卖等提供了诸多新材料。如建于道光十三年(1833年)旺苍县张华镇松浪村五组伍膺祥墓碑铭文即反映出当时土地买卖的情况:“父置田地、坝地与山庄,逐一开清,永垂万古……地长短共十八……其余各处□,已经载明,预碑为凭。”

根据建碑时间,可见墓主购置土地的时段应当在嘉庆、道光年间。此则铭文还显示当时的土地有“田地”和“坝地”之分,据此可见当时川东北乃至四川地区的土地政策以及民间确定土地所有权的证明方式。

又如建于宣统三年(1911年)的蒲江县鹤山镇清水溪村三组汪楠先、汪卢氏墓碑铭文:

公讳楠先……世居蒲北六里清水溪,先人均以佃耕为业。公性孝友,以刚直闻。年弱冠,虑贫窭不给,训弟家养,辞亲出。自西而南,苦无资,道中惟筋力是食。阅几寒暑,微有积,遂生理滇省,由思茅、普洱而缅甸焉,而安南焉。

该则铭文反映了汪楠先家族先代佃耕为业,世代居住在清水溪,而其本人为谋生自西向南出川,至云南普洱、思茅做買卖,甚至经商到了今东南亚缅甸一带的情况,为今天研究四川与云南乃至缅甸等地的经济交往提供了十分珍贵的材料。此类铭文并不少见,如果能结合有关文献材料详细考证,可为研究四川地区清代经济、文化的恢复和重建提供佐证。

四川地区清代宗族类牌坊和墓碑铭文与全国许多地区的此类铭文有着强烈的共性,但四川地区在政治、经济、文化等诸多方面也有自己的特色;加之其铭文撰写者一般为本地出生或在本地为官者,深受四川社会、语言、文化等诸多因素的影响,因此,四川清代宗族类牌坊、墓碑铭文亦有区别于他区的一些特点。这特别表现在有关“湖广填四川”“改土归流”“农民起义”“宗教流传”等方面的记载。如建于光绪二十四年(1898年)的巴中市恩阳区三汇镇小水河村三组李树德、李王氏墓碑铭文:

清赠公正性贞李显名若瑟字树德号卓三大人寿藏

公性德人也,生道光庚寅冬月初八丑时。世居本里……天主恩照,于咸丰丁巳援例成均,己未管四川全省教务……悉由惟一正道,设场兴神,谨守十戒,严除七宗,族人敬慕。推理家政,无有不服其公正者……皆清哲,世守圣教不悖。……原祖亚当,厄袜;曾祖讳正,张君;祖考维本,卢君;显考必勤,朱君。

有关研究表明,天主教自明末传入四川,到18世纪下半叶获得了迅速发展。但到嘉庆年间,由于四川地区白莲教起义不断,朝廷对天主教也一并严令禁止,不仅摧毁了四川的天主教团体,而且还有“一名法籍宗座代牧和三名中国籍神父被杀,许多信徒被发配伊犁充军,数以百计的人则签署了放弃他们信仰的声明”[5],致使四川天主教的发展一度陷入低谷;但它何时开始恢复并得到进一步发展,传世文献材料有限,而上述铭文则一定程度上反映了这一时期天主教在川东北乃至四川地区的传播情况。又民国16年(1927年)《巴中县志·政事志下·宗教》对境内天主教有如下记录:“天主教,法人金司铎于清同治初来巴传教,建圣修堂于大东街。光绪末年,又于正街立堂一所,礼拜日集教友讲圣经,逐渐推广恩阳河”[6]。

此则铭文显示,墓主李树德早在咸丰己未即1859年,便已经管理四川全省教务,这便提前了《巴中县志》有关天主教传入巴中的时间,为四川基督教史的研究提供了新材料。而从“世守圣教不悖”之语以及本为中国人的李树德、李王氏夫妇二人均信教,可见当时天主教在川东北地区有一定影响。四川地区清代牌坊、墓碑铭文在追溯墓主世系时,往往从始祖开始,经一世祖、纨子弟,一直到高祖、曾祖、祖考、显考;而此碑文则将家族源头归到原祖亚当、厄袜,可见墓主信教之笃。但在认同亚当、厄袜的同时,铭文又镌刻曾祖、祖考、显祖之名,同时,从亡名称呼、儒学贡生题写碑文,以及生前就“预营寿藏”来看,墓主虽崇信天主教,但对儒家传统也多有尊崇,这充分体现了天主教与儒家伦理在同一生命个体上的不同而和。

四川地区清代宗族类墓碑铭文中,还有关于清代嘉庆年间川东北白莲教活动的记载。如建于嘉庆十二年(1807年)南江县凤仪乡东流村张尔清、张黎氏铭文:“及嘉庆二年,教匪猖獗,将已成之庐舍化为灰埃。吾叔谷处山居,幸保无恙。越七年,余氛稍靖,百废复举,乃重新堂构,备极精工”。

此则铭文中“嘉庆二年,教匪猖獗”,正好印证了湖北襄阳白莲教起义军主力于嘉庆二年(1797年)五月经河南折入陕西,渡过汉水,然后分兵进入四川,其中一支经由通江进入巴州,另一支经太平、城口进入达州的历史;而“越七年,余氛稍靖,百废复举”的记载,也为白莲教起义在嘉庆九年(1804年)九月被全部镇压提供了佐证材料。更为重要的是,铭文记录了一个普通家庭在战乱中的遭遇,这为从民众的视角研究历史事件提供了重要材料。

对于家族姓名文化的记载,四川地区清代宗族类墓碑铭文也显示出其特色,如建于道光四年(1824年)的屏山县福延镇庙坝村何作权墓坊,其上所刻历代族人取名时以“金、木、火、水、土”为偏旁之字作字辈,而不依常规的“金、木、水、火、土”的顺序排列。该族人解释说这是因火可烧水,使之沸腾,寓意父可助子昌盛;而若父水子火,则象征幼子的星星之火很可能被父亲所代表的水浇灭,故应火在前、水在后。此则材料显然是研究四川民间传统姓氏习俗卓有价值的材料。

此外,达州市渠县土溪镇还存在“向、左、李、温、周”五姓异姓联宗改姓为“雷”的现象。2013年渠县土溪镇《李雷宗谱》载云:

当始祖四传至李觉端时,同来楚黄而居者众。唯雷姓最为枭雄,人莫敢犯。不难想像,越是后来者,欲钻进这块已被插占的土地,不把社会搞乱以便浑水摸鱼,不用强买强卖、巧取豪夺的方式虎口夺食,岂能实现后来居上的目标?真实的世乱要比想象严重百倍,世变已经威胁到了不能生存、生死攸关了。故四世李觉端以大过乎人者之胆识,与权若斯,与众共趋,不以为嫌,凝聚友邻,几经与向(朝宗)、左(先)、温(让)、周(连山)等五姓协商,共议姓“雷”,依邻雷氏为姓,以避残杀之害。遂近世系祖李君佑尊为“李雷氏”始祖,四世李觉端更名为“雷李端”。故更“雷”姓,所居地自此亦更名为“雷居坪”。

据我们田野调查得知,“向、左、李、温、周”五姓族人为当时由外地迁入蜀地的移民,为了不受当地“枭雄”雷氏的欺负,便改姓“雷”,以避免迫害。这在流行于当地的“土雷说”中有所反映。时至今日,当地的雷姓已有8000余人,且大多都是“向、左、李、温、周”五家的后代。[7]

再如关于汉源县富庄镇永兴村一组黄氏家族始祖名讳的问题,2013年重修《黄氏宗祠碑序》指出,其祖为明洪武年间大将军黄和轻,军号祯;而据我们所见《黄氏族谱》,该祖名为黄祯,军名和清;而黄氏第20代孙黄绯则称,先祖黄祯,字和轻。宗祠碑序、家谱记载和族人口传数据中的先祖名讳不一致,从而为考证该祖真名、编写家族史乃至地方史提出了挑战,也提供了十分珍贵的资料。因此,将家谱、宗祠碑铭与牌坊、墓碑铭文结合,相互印证、补充,可考证家族乃至地方史实。

目前,有学者将图像视为除传世文献、地下文物、口述史以外的第四重证据,作为无声语言的图像应是后代追述前代史实的依据。四川地区清代宗族类牌坊与墓碑所载铭文及生活化图像无疑是我们今天研究巴蜀历史文化的重要资料,它不仅能够呈现当时、当地的普通民众的生产、生活方式,还能反映出那一时代人们的审美情趣和艺术水平,涉及政治、经济、文化等方方面面的内容。对这些内容加以整理和探讨,可以窥见清代当地社会风俗状况,体察风俗民情的历史演变。

三、结语

四川地区清代宗族类牌坊与墓碑是四川文化的“活化石”,是研究清代社会、经济、文化等诸多领域重要的一手材料。“礼失求诸野”,同样“在乡野发现历史”也应该引起重视。乡野中不仅有作为非物质文化遗产的至今仍活在人们日常生活中的非固态文本上的文化,还有活在牌坊、墓碑、族谱、祠堂等固态文本上的文化。近年来,史学界提倡的“新史学”,已经将普通民众的生活作为历史重要的组成部分,不少专家学者也大力呼吁“研究重心要彻底下移”,因此,不仅应关注帝王将相的“英雄叙事”,同时也应加大力度关注下层民众的“底层叙事”,使研究更趋近于“全”与“真”。而在这一观念的指导下,处于特殊地理环境和社会环境中的那些随着现代化进程已经消失或正在消失的四川地区清代宗族类牌坊与墓碑之类的“鄉土文本”所载四川方言与民俗,理应加大抢救性调查、记录、整理和研究的力度。

注释:

[1]罗常培:《语言与文化》(注释增订本),北京大学出版社2017年,第122页。

[2](清)阮元校刻《十三经注疏》,中华书局1980年影印本,第1251页。

[3]有关研究表明:《中原音韵》中,阳声韵的“庚青韵”(包括《广韵》中的“庚、耕、清、青、蒸、登、梗”等韵)韵尾为[-?],而阳声韵中的“真文韵”(包括《广韵》中的“真、谆、臻、文、欣、魂、痕、轸”等韵)韵尾为[-n],二者区别分明。(明)李实《蜀语》:“撑,音村。”撑:《广韵》作“丑庚切”,为庚韵;村:《广韵》作“此尊切”,为魂韵,可见二者已混。

[4]本文均用“□”代替因模糊或脱落而无法识别的铭文。

[5]参见(美)鄢华阳:《1810—1820年四川的迫教者、殉道者和背教者》,鄢华阳等著,顾卫民译《中国天主教历史译文集》,广西师范大学出版社2010年,第40页。

[6]张仲孝等修,马文灿等纂,余震等续纂《巴中县志》,民国7年修,民国13年续修,民国16年石印本,第57页。

[7]参见陈兰:《清代以来巴蜀地区部分汉族谱牒所见宗族文化研究》,四川师范大学硕士学位论文,2013年5月。

基金项目:本文系国家社科基金西部项目“清代巴蜀宗族类碑铭文献搜集与整理”(项目编号17XZS020)和四川省社会科学重点研究基地“地方文化资源保护与开发研究中心”一般项目“艾芜笔下的四川民俗文化研究”(项目编号DFWH2020-010)的阶段性成果。

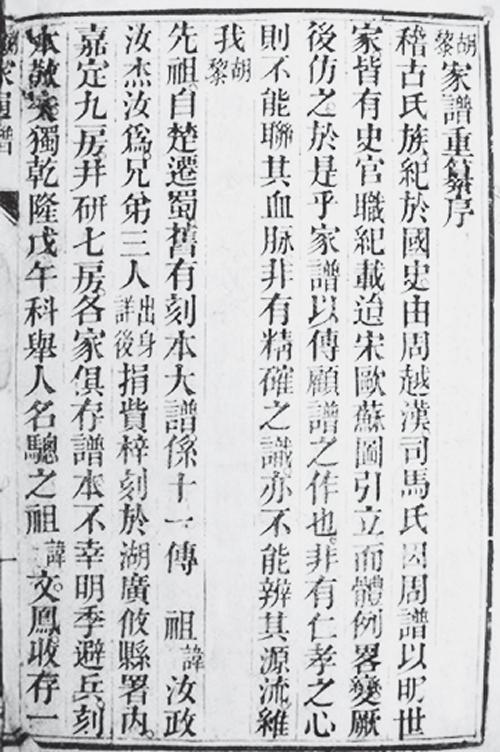

(题图为四川仁寿双堡牌坊一号坊)

作者 黄尚军:四川师范大学文学院教授、硕士生导师

邹 毅:四川师范大学文学院硕士研究生