黄河下游水沙变化与归因分析

2021-04-27王鸿翔刘静航赵颖异郭文献

王鸿翔 刘静航 赵颖异 郭文献

摘 要:以黄河下游为研究区,采用Mann-Kendall检验法、均值差异t法、小波分析法、双累积曲线分析法、累积量斜率变化率法对黄河下游近60 a来实测径流泥沙序列进行变化规律系统分析,定量评价气候变化和人类活动对黄河下游水沙变化的贡献率,以期揭示黄河下游水沙量变化规律及其引起水沙时空演变的影响因素。结果显示:黄河下游水沙量均出现明显下降趋势,且年输沙量比年径流量减少明显;花园口、高村、艾山3个水文站的年径流量均于1985年发生突变,利津水文站年径流量于1979年发生突变,高村、艾山2个水文站的年输沙量均于1997年发生突变,花园口、利津水文站年输沙量分别于1999年、1994年发生突变;各水文站水沙序列存在多时间尺度的周期变化,但变化尺度有所区别;4个水文站的水沙量双累积曲线均发生两次偏转,输沙量平均每年分别减少3.81亿、2.69亿、2.24亿、0.67亿t,减沙量沿程下降;水沙量减少的主导因素是人类活动。

关键词:径流量;输沙量;人类活动;黄河下游

中图分类号:P333;TV882.1 文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2021.04.005

引用格式:王鸿翔,刘静航,赵颖异,等.黄河下游水沙变化与归因分析[J].人民黄河,2021,43(4):24-29,71.

Abstract: Taking the lower Yellow River basin as the research area, the Mann-Kendall test method, average difference t methods,wavelet analysis, double cumulative curve method and cumulative slope rate change rate method were used to systematically analyze the spatial and temporal variation rules of the measured runoff and sediment sequence data of the lower Yellow River in the past 60 years, with a view to revealing the law of water and sediment changes in the lower reaches of the Yellow River and the influencing factors that cause water and sediment temporal and spatial evolution. The results show that the water and sediment load of the lower Yellow River show a significant downward trend, and the annual sediment yield decreases significantly compared with the annual runoff. The annual runoff of Huayuankou, Gaocun and Aishan stations has an abrupt change in 1985, while that of Lijin station occurs in 1979. The annual sediment load of Gaocun and Aishan has an abrupt change in 1997, while that of Huayuankou and Lijin changes in 1999 and 1994 respectively. The water and sediment sequences of hydrological stations have periodic variations on multiple time scales, but the variation scales are different. The double accumulation curves of the water and sediment volume of hydrological station are deflated twice, and the sediment load volume is decreased by about 381 million t, 269 million t, 224 million t and 67 million t each year, respectively. Moreover, the sediment reduction volume is decreased along the way. Human activities are the dominant factors in the reduction of runoff and sediment load.

Key words: runoff; sediment load; human activities; lower reaches of the Yellow River

黃河是中国第二大河,水少沙多、水沙关系不协调的自然属性是黄河复杂难治的症结所在[1]。黄河流经黄土高原致使河流挟带大量泥沙淤积下游河床形成“地上悬河”,给下游带来巨大的防洪安全隐患。受自然因素与人类活动的叠加影响,流域水沙量呈现明显波动趋势。新时期黄河水沙关系已经发生变化,黄河下游来水来沙急剧减少[2]。目前,水沙情势演变特征定量归因仍是水文学的重要理论问题[3],许多研究者就水沙量变化规律及其影响因素展开了广泛研究论证,认为黄河流域中上游水沙量变化由降雨、支流来水来沙、水库运用等因素导致[4-6]。对黄河水沙变化成因进行量化研究不仅有助于加深对黄河水沙关系的认识,而且有利于黄河水沙调控机制的发展与完善。面向新时期黄河流域生态保护和高质量发展目标,提高水沙调控能力、促进流域水沙关系协调仍然是治黄的主要思路[7]。笔者在对黄河近60 a的实测径流泥沙序列进行变化规律系统分析的基础上,定量计算气候变化和人类活动对黄河下游水沙量变化的贡献率,以期揭示黄河下游水沙量变化规律及其引起水沙时空演变的影响因素。

1 资料与方法

1.1 研究区概况与数据来源

黄河干流全长5 464 km,水面落差4 480 m,流域总面积79.5万 km2。流域面积大于1 000 km2的一级支流共76条,其中流域面积大于1万km2或年均入黄泥沙量大于0.5亿t的一级支流有13条。黄河下游主要有花园口水文站、高村水文站、艾山水文站和利津水文站。花园口水文站上距黄河源头约4 700 km,集水面积占黄河流域总面积的97%,花园口是黄河成为地上悬河的起点;高村水文站控制河段属黄河下游,该站是全国大江大河重要报汛站,也是黄河流入山东的重要控制站;艾山水文站是监测与预报下游洪水的水文站;利津水文站作为黄河最下游一个水文站,提供黄河下游河段重要水文资料[8]。本文中1960—2016年实测径流泥沙序列数据来源于花园口水文站、高村水文站、艾山水文站和利津水文站及《中国河流泥沙通报》;1960—2016年降水量序列数据均来源于中国气象数据网。

1.2 研究方法

采用Mann-Kendall非参数检验法[9-10]统计检验水文要素长期变化趋势,并定量判别水文时间序列可能存在的突变点,同时采用均值差异t法[11]对可能存在的突变点进行检验。利用小波分析法[12]揭示水沙时间序列在不同时间尺度下的多种变化周期。结合双累积曲线法[13-15]分析水沙序列的阶段变化特征,并利用累积量斜率变化率法[16-17]量化分析自然因素与人类活动对水沙量演变的影响。

2 水沙变异特征分析

2.1 径流泥沙变化趋势

如图1所示,各水文站年径流量、年输沙量多年变化总体呈下降趋势,同时各水文站年际变化波动基本保持一致,水沙在各时间段的变化趋势基本保持一致。

借助Mann-Kendall趋势检验法定量评估黄河下游年径流量和年输沙量变化趋势,统计量Zc值见表1。各站年径流量和年输沙量的Mann-Kendall统计量Zc值均小于0,表明各站年径流量及年输沙量均呈下降趋势。显然|Zc|大于显著性水平α=0.01对应的临界值2.58,通过99%显著性检验,说明年径流量和年输沙量均明显减少。因此,从年际变化上看,各站年径流量和年输沙量随时间呈明显下降趋势,且年输沙量比年径流量减少明显。

2.2 突变规律

采用Mann-Kendall检验法对黄河下游4个水文站的年径流量和年输沙量进行突变检验分析,Mann-Kendall统计值如图2和图3所示。近60 a来,4个水文站多年径流量和多年输沙量变化分为两个阶段,呈先增加后减少趋势。4个水文站年径流量、年输沙量均发生明显突变,但突变时间有所差异。各站点年径流量序列在20世纪80年代初期及中期发生突变,年输沙量序列在20世纪90年代中后期发生突变,突变年份见表2。4个水文站年径流量序列突变点均通过0.05置信水平检验,花园口、艾山、利津水文站年输沙量序列突变点均通过0.01置信水平检验。高村站年输沙量序列检测曲线交点在0.01置信水平的临界线之外,表明高村站年输沙量序列在1997年发生突变的可信度不高。

Mann-Kendall非参数检验法在检验过程中可能出现多个或突变可信度不高的突变点,采用均值差异t检验对其进行突变结果验证。本文选取显著水平α=0.01,临界值tα=2.704,检验结果见表3。由表3可看出,4个水文站年径流量和年输沙量对应的统计量均通过0.01置信水平检验,表明年径流量和年输沙量在对应时间发生突变。由于艾山站的年径流量突变点为1980年、1982年、1985年,1980年和1982年的波动范围比较小而且1980年至1985年的时间序列短暂,因此把艾山站年径流量的突变点都归结到1985年。

2.3 周期性变化

采用黄河下游4个水文站年径流量和年输沙量的Morlet小波分析法绘制小波系数实部等值线图(见图4和图5)和方差图(见图6和图7),它们反映了时间序列中周期性波动的大小。

结果显示,近60 a来,黄河下游水沙变化具有多时间尺度特性。年径流量主要存在准3~6 a、准8~17 a、准19~30 a年际尺度的周期变化,其中8~17 a主周期的变化最为显著,在该时间尺度上,年径流量经历枯、丰多次循环交替,且该尺度的周期变化在整个分析时段表现得较为稳定,具有全域性;年输沙量存在准3~7 a、准11~16 a、准17~28 a年际尺度的周期变化,其中11~16 a主周期的变化最为显著,尺度周期变化具有全域性。径流量的周期特征较输沙量明显,水沙之间既有一定联系也存在一定的差異。

2.4 双累积曲线分析

双累积曲线斜率偏向累积径流量轴或累积输沙量轴时,分别表示径流量增大或输沙量增大。花园口、高村、艾山、利津的年径流量与年输沙量双累积曲线如图8所示。4个水文站的双累积曲线斜率均向累积径流量偏折,表明累积输沙量发生了趋势性减少。径流量与输沙量双累积曲线上均出现两个转折点,于是将累积曲线划分为3个阶段,建立3个时段的输沙量与径流量累积直线拟合方程。阶段减沙量与年均减沙量见表4。

综上所述,自黄河下游各水文站年径流量发生突变以后,4个水文站输沙量都明显减少且减沙量沿程下降,各水文站每年分别减少大约为3.81亿、2.69亿、2.24亿、0.67亿t,这与区间内20世纪70年代末开始实施的大规模水利水保工程措施以及20世纪90年代末开始推行的退耕还林还草工程密切相关。曲线上两个转折点发生的时间与前文分析的水沙突变时间基本吻合。

3 水沙变化影响因素分析

水沙关系变化受自然灾害、下垫面条件、气候变化、人类活动等诸多因素影响[18],专家学者普遍认为气候变化、人类活动是导致黄河水沙变化的主要驱动因素[1,19-22]。本文重点考虑降水条件变化和人类活动干扰对黄河下游水沙量的影响。

3.1 自然因素

运用M-K突变检验法对黄河下游4个水文站的水沙量进行突变性分析,运用均值差异对突变点进行验证,对时间序列进行阶段性划分,结果见表5。

按照水文突变特征并分别绘制4个水文站突变前后时段的降水量与径流量、输沙量累积变化关系曲线,如图9和图10所示。各个阶段的拟合关系式的决定系数R2均在0.96以上,拟合程度良好。

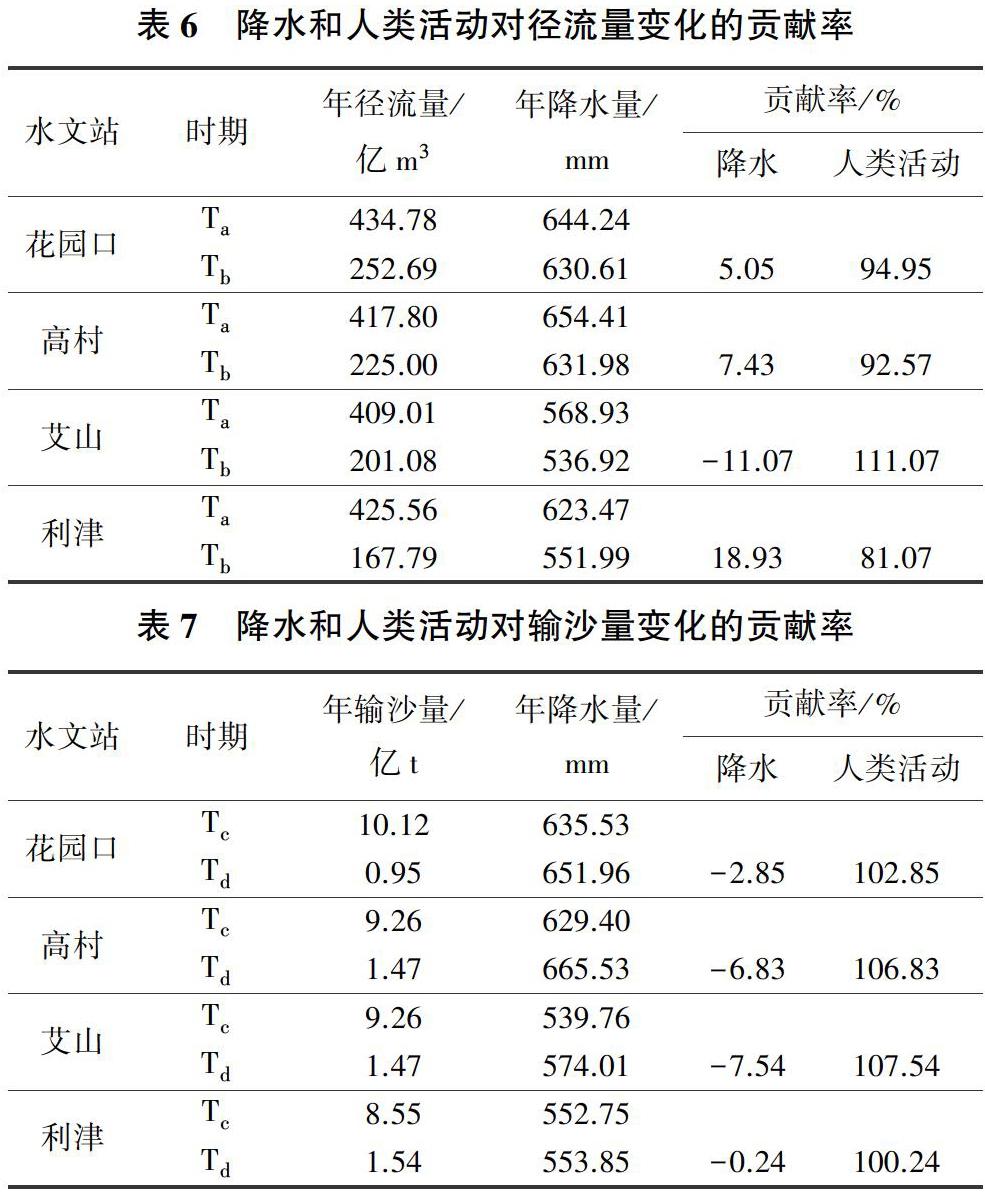

通过累积量斜率变化率法定量计算降水和人类活动对4个水文站的水沙量变化贡献率,结果见表6、表7。降水量对水沙量的影响主要在于地区降水量的多少,当水量过多时会导致标准较低的水利水保工程遭受破坏,促使水沙量变化。近几年暴雨及大暴雨量级减小、频次减少,据统计,20世纪80年代以后,黄河中上游年均大雨日数、暴雨日数均减少,大暴雨、特大暴雨日数减少更多,暴雨量的减少直接影响泥沙入黄量[23-24]。黄河下游降水量对4个水文站水沙量减少贡献不同,Tb与Ta时期相比,降水量对4个水文站径流量减少贡献率分别为5.05%、7.43%、-11.07%、18.93%,对输沙量减少贡献率分别为-2.85%、-6.83%、-7.54%、-0.24%。由此可得,水沙量变化主要取决于人类活动的影响。

3.2 人类活动因素

黄河下游水沙量变化与人类活动紧密联系,随着时间推移,人类活动不断增强,其对黄河下游水沙量减少的贡献占据主导地位。Td与Tc时期相比,人类活动对4个水文站径流量减少贡献率分别为94.95%、92.57%、111.07%、81.07%,对输沙量减少贡献率分别为102.85%、106.83%、107.54%、100.24%,其中艾山站水沙量变化受人类活动影响程度最大,利津站受影响程度最小。水土保持措施、水利工程建设、引黄灌溉面积不断扩大等是影响黄河下游水沙变化的主要人为因素,这些人为因素不仅改变了水文循环过程和时空分布规律,同时对黄河径流产沙条件产生了重大影响。

水土保持活动是主要影响因素之一。黄土高原在20世纪50年代开始水土流失治理,科研人员进行了水坠法、定向爆破等各种快速筑坝技术探索。1957年利用水力充填筑坝技术,在很大程度上促进了淤地坝建设,加快了小流域综合治理进度。自1960年以来,黄土高原水土保持开始向综合治理和全面规划转变,不再是以往的无序治理状态。20世纪70年代末,明确了减少进入黄河泥沙的关键方法为加强黄河中上游蓄水拦沙的坝库工程建设。以上都为水土保持措施实施的初期,并不能起到很大效果。20世纪80年代,淤地坝成为黄河中游小流域综合治理模式和水土流失治理的关键措施中的“骨干工程”[25]。1980—1985年是水土保持措施发挥重要作用的时期,是以小流域为单元的综合治理阶段,因此黄河下游年径流量发生突变。

水利工程的建设是水沙变化的又一重要原因[26]。1960年以来,黄河上游干流先后修建了一系列水利枢纽,如青铜峡、刘家峡、龙羊峡水利枢纽。自1986年以来,龙羊峡与刘家峡水库联合作用,阻拦了兰州站以上大部分泥沙,黄河上游河段汛期水量较刘家峡水库运用前减少了54%,因此这也是导致黄河下游年径流量发生突变的原因。小浪底水利枢纽建成后进一步加强了对下游水沙的调控,1996年12月李家峡水库下闸蓄水,两者共同作用下,黄河下游输沙量发生了水文变异。

黄河干流引水灌溉工程是引起水沙变化的另一重要原因。黄河干流引水灌溉工程大部分为提水灌溉,主要位于黄河下游河段和宁蒙河段,其中宁蒙河段占灌溉总面积的44.5%,黄河下游河段占灌溉总面积的52.4%。黄河下游引黄灌区较多,有万亩(15亩为1 hm2)以上引黄灌区98处,其中11处为百万亩以上特大型灌区。灌溉面积较大,引黄灌区规划总土地面积64 076 km2,耕地面积38 906.7 km2,总设计灌溉面积35 793 km2。20世纪90年代以后,黄河取水仍以农业利用为主,黄河下游农业用水占下游引黄总供水量的90%[26]。

4 结 论

通过对黄河下游4个水文站近60 a实测径流泥沙序列进行统计,分析了水沙量时空变化规律,对水沙变化驱动因素进行量化分析,得到以下结论。

(1)对4个水文站多年实测水沙量数据进行分析,近60 a来黄河下游水沙量多年变化总体随时间呈明显下降趋势,且年输沙量比年径流量减少明显。

(2)通过Mann-Kendall法分析,均值差异t法检验4个水文站水沙量突变特征,表明黄河下游花园口、高村、艾山3个水文站的年径流量均于1985年发生突变,利津水文站于1979年发生突变;高村、艾山2个水文站的年输沙量均于1997年发生突变,花园口、利津水文站年输沙量分别于1999年、1994年发生突变。

(3)小波分析表明,黄河下游河段年径流量变化存在准3~6 a、准8~17 a、准19~30 a年际尺度的周期变化,其中8~17 a主周期的变化最为显著;年输沙量存在准3~7 a、准11~16 a、准17~28 a年际尺度的周期变化,其中11~16 a主周期的变化最为显著。

(4)黄河下游花园口、高村、艾山、利津4个水文站的年径流量和年输沙量双累积曲线基本均发生两次偏转。4个水文站输沙量平均每年分别减少3.81亿、2.69亿、2.24亿、0.67亿t,减沙量沿程下降。

(5)降水、人类活动等因素导致黄河下游水沙量呈减少趋势,其中人类活动是黄河下游水沙量减少的主要影响因素。其中,流域水土保持活动、水利工程建设、黄河引水灌溉等对黄河下游水沙量减少具有重要影响。

參考文献:

[1] 王乐平.基于小波变换的黄河下游水沙变化特征及其成因分析[D].太原:太原理工大学,2015:1.

[2] 胡春宏,张晓明.论黄河水沙变化趋势预测研究的若干问题[J].水利学报,2018,49(9):1028-1039.