中国海相超深层油气地质条件、成藏演化及有利勘探方向

2021-04-27李建忠陶小晚白斌黄士鹏江青春赵振宇陈燕燕马德波张立平李宁熙宋微

李建忠,陶小晚,白斌,黄士鹏,江青春,赵振宇,陈燕燕,马德波,张立平,李宁熙,宋微

(中国石油勘探开发研究院,北京100083)

0 引言

近年来,中国油气勘探正向埋藏更深、时代更古老的海相超深层进行探索。四川盆地、塔里木盆地海相层系探井深度均已突破8 000 m,鄂尔多斯盆地埋深总体较浅,但也突破了5 000 m。关于超深层的深度界限、地质内涵,国内外认识并不完全统一[1-8]。受中国大陆多旋回构造演化控制,中西部普遍发育由前寒武系—下古生界、上古生界、中—新生界 3套构造层构成的叠合盆地,其中前寒武系—下古生界处于叠合盆地最底部,为海相沉积,埋藏深度普遍较大,一般可视为超深层。本文认为关于海相超深层的界定需要综合考虑埋藏深度和地质时代两个因素,即埋藏深度大于6 000 m的前寒武系—下古生界古老海相层系。目前,中国已在超深层发现四川盆地安岳、塔里木盆地哈拉哈塘、顺北等多个大型油气田,海相超深层勘探前景和战略地位受到高度关注[2,9-11]。但由于超深层埋藏深度大、时代古老,经历多期构造运动改造,导致油气成藏演化过程极为复杂。本文立足团队最新研究成果,在分析中国 3大克拉通海相超深层油气地质条件基础上,以四川盆地中部(简称川中)震旦系—寒武系、塔里木盆地北部(简称塔北)寒武系—奥陶系为重点解剖实例,阐述海相超深层油气成藏演化过程及富集主控因素,探讨中国海相超深层油气勘探有利方向,以期推动中国海相超深层油气勘探。

1 区域地质背景

中国超深层油气分布层系、储集层类型、赋存的构造背景与全球已发现的深层—超深层油气存在明显差异。全球 66%已发现深层—超深层油气储量分布于侏罗系—新近系,分布于前寒武系及下古生界的储量小于 10%;储集层岩性以碎屑岩为主;94%的储量富集于克拉通边缘的被动陆缘盆地和前陆盆地[5]。中国超深层油气主要分布于前寒武系及下古生界,储集层以海相碳酸盐岩为主,油气赋存的构造环境为克拉通内裂陷及克拉通内坳陷。

全球超大陆离散、聚敛旋回控制中国海相沉积盆地演化,发育多期克拉通裂陷、坳陷盆地,为超深层油气地质条件的形成提供了重要构造背景(见图1)。华北克拉通于中元古代早期(距今 1.6~1.8 Ga)受Columbia超大陆裂解影响发生区域性裂陷作用,形成了南缘熊耳(豫陕)、北缘渣尔泰—白云鄂博—化德、西部晋陕、甘陕、中部燕辽和东缘 6大裂陷[12],控制了长城系烃源岩分布。中元古代中—晚期(距今1.0~1.6 Ga),华北克拉通裂陷演化为坳陷,控制了蓟县系高于庄组、洪水庄组和待建系下马岭组烃源岩分布。新元古代,受Rodinia超大陆裂解影响,在华北克拉通南、北两侧原有中元古代裂陷基础上发育继承性裂陷,而华北克拉通西部的鄂尔多斯地块则缺失新元古代沉积。扬子克拉通于新元古代早期(距今820 Ma)发生裂陷作用,形成东缘湘桂、西缘康滇和北缘 3个裂陷[13],控制南华系—震旦系烃源岩分布;晚震旦世—早寒武世在川中地区发育德阳—安岳裂陷,控制寒武系筇竹寺组优质烃源岩分布。塔里木克拉通于新元古代(距今740~780 Ma)发生裂陷作用,发育塔北、塔西南两大裂陷[10]。笔者在塔里木盆地东北部库鲁克塔格地区野外调查发现了南华系、震旦系优质烃源岩,说明塔北裂陷控制烃源岩分布。在早古生代,华北、扬子和塔里木克拉通裂陷作用基本结束,进入板块漂移、聚敛拼合演化旋回[14],期间受克拉通构造分异作用控制,主要发育克拉通内及边缘坳陷,控制早古生代烃源岩分布。

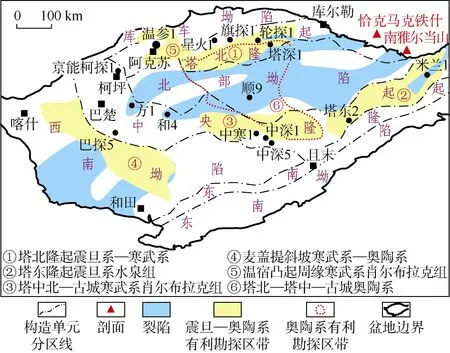

图1 中国3大海相克拉通中元古代—早寒武世裂陷分布示意图(据文献[10-11]修改)

3大克拉通多期构造旋回控制海相层系沉积演化及差异性。前寒武纪及古生代主要为海相克拉通内裂陷、克拉通内坳陷盆地发育阶段,中生代进入陆相盆地为主的演化阶段,并叠加了前陆盆地。不同类型盆地叠合发育,沉积盖层厚度巨大,导致前寒武系—下古生界埋深普遍较大。四川盆地和塔里木盆地除古隆起以外,前寒武系—下古生界埋深主体大于6 000 m,海相超深层分布面积分别约为10×104km2和21.5×104km2。鄂尔多斯盆地则总体较浅,除西缘外,前寒武系—下古生界埋深一般小于4 000 m,海相超深层分布面积约 1.5×104km2。

2 基本油气地质条件

2.1 烃源层

中国海相克拉通裂陷、坳陷多旋回盆地演化为烃源岩发育提供了有利条件,自中—新元古界至古生界均有分布,奠定了超深层油气生成的物质基础,其中主力烃源岩控制油气资源分布和大油气田形成(见图2)。对比 3大克拉通盆地,四川盆地超深层烃源岩发育层系最多,其次为塔里木盆地,鄂尔多斯盆地海相烃源岩发育规模有待进一步证实。

四川盆地超深层发育南华系大塘坡组、震旦系陡山沱组、灯影组灯三段、下寒武统筇竹寺组和下志留统龙马溪组6套烃源岩(见图2),主要为富含有机质的海相泥页岩。筇竹寺组烃源岩厚度为100~450 m,TOC平均值为2.2%,在四川盆地及周缘广泛分布,生烃中心位于德阳—安岳裂陷,是川中安岳大气田的主要气源岩。龙马溪组烃源岩厚度为50~700 m,主要分布于川东、川南和湘鄂西地区,向川中古隆起尖灭、缺失,TOC平均值为 2.52%,是川东石炭系气田群的主力气源岩,也是目前海相页岩气主力产层。大隆组黑色泥质烃源岩厚10~30 m,TOC平均值为4.5%,分布于开江—梁平海槽。南华系大塘坡组、震旦系陡山沱组、灯影组灯三段烃源岩分布明显受克拉通裂陷控制,在四川盆地内部的分布情况尚不完全清楚。大塘坡组烃源岩见于扬子东缘湘桂裂陷,为含锰黑色炭质页岩,TOC值为1.3%~6.4%,最大厚度近50 m;陡山沱组黑色页岩分布受控于东缘湘桂裂陷与北缘裂陷,TOC值为0.9%~4.7%,最大厚度近80 m,可能是川东、川北地区重要烃源岩;灯三段为黑色页岩夹薄层灰色云质泥岩,主要分布于德阳—安岳裂陷北部,厚度为 5~30 m,TOC值为 0.04%~4.73%(平均0.65%),对川中安岳气田有贡献。

图2 四川(a)、塔里木(b)、鄂尔多斯(c)3大海相克拉通盆地中元古界—奥陶系超深层生储盖组合柱状图

塔里木盆地超深层发育南华系、震旦系、中—下寒武统、中—下奥陶统等多套烃源岩(见图 2),其中下寒武统玉尔吐斯组作为主力烃源岩的共识度较高。玉尔吐斯组在北部坳陷和塔北地区广泛分布,下部黑色泥岩段厚度为6~25 m,TOC值为1.9%~26.1%(平均8.9%)。盆地东部满加尔凹陷烃源岩发育特征与塔北地区有差异:①烃源岩层系增多,自寒武系至奥陶系共发育下寒武统西山布拉克组—西大山组、中寒武统莫合尔山组、中—下奥陶统黑土凹组 3套烃源岩;②继承性较好,其分布主要受满加尔凹陷控制;③有机质丰度普遍低于塔北地区玉尔吐斯组,其中西山布拉克组—西大山组TOC值为0.05%~8.40%,莫合尔山组TOC值为 0.7%~2.4%,黑土凹组TOC值为 0.6%~3.6%。南华系、震旦系烃源岩分布受新元古代克拉通裂陷控制,研究程度总体较低。本文通过盆地东北部库鲁克塔格地区南雅尔当山剖面样品实测发现南华系特瑞艾肯组烃源岩视厚度约320 m,TOC值为1.0%~2.6%;震旦系扎摩克提组烃源岩厚度约50 m,TOC值为0.27%~1.93%;水泉组烃源岩厚度约60 m,TOC值为0.92%~1.75%,均为有效烃源岩。

鄂尔多斯盆地周缘发育长城系崔庄组、上震旦统东坡组、下寒武统三道撞组和中—上奥陶统乌拉力克组(即平凉组下段)等多套烃源岩,但盆地内部发育情况有待落实。长城系崔庄组黑色泥页岩厚度为100~500 m,TOC值为0.2%~1.6%(平均0.62%),其分布受甘陕、晋陕裂陷控制,推测盆地内部发育该套烃源岩。上震旦统东坡组—下寒武统三道撞组见于盆地南缘与西缘,为黑色泥页岩,厚度为20~80 m。盆地南缘东坡组TOC值为1.5%~9.8%(平均1.65%);三道撞组TOC值为1.8%~9.4%(平均3.64%)。西缘仅发现了震旦系东坡组黑色板岩,厚度为2~5 m,TOC值为0.30%~1.15%(平均0.54%),其分布及生烃潜力有待进一步评价。中—上奥陶系乌拉力克组主要沿盆地西缘和南缘分布,为灰色—黑色泥岩,厚度为 30~60 m,TOC值为0.21%~1.60%(平均0.67%)。

2.2 储集层

中国海相超深层储集层以碳酸盐岩为主,经历多阶段、多类型地质作用叠加[15],沉积环境控制早期储集层孔隙发育,后期叠加溶蚀及断裂作用进一步改善储集性能[3],主要发育孔隙型、裂缝-孔洞型、洞穴型等类型,为海相超深层油气聚集提供了有利储集条件。四川和塔里木盆地在震旦系—下古生界均发育规模碳酸盐岩储集层,而鄂尔多斯盆地主要发育下古生界碳酸盐岩储集层。总体看,四川盆地储集层以孔隙型、孔洞型白云岩为主,塔里木盆地和鄂尔多斯盆地则孔隙型白云岩和缝洞型灰岩储集层均有发育。四川盆地超深层规模碳酸盐岩储集层主要分布于震旦系、寒武系,震旦系主要发育灯影组灯二段、灯四段两套储集层,以裂缝-孔洞型为主,灯二段储集层厚20~260 m,孔隙度2.0%~7.8%(平均3.5%);灯四段储集层厚25~170 m,孔隙度2.0%~7.1%(平均3.3%)。优质储集层主要分布于德阳—安岳裂陷两侧台缘带,受台缘丘滩体、岩溶作用共同控制,向台内储集层条件变差。寒武系发育沧浪铺组、龙王庙组、洗象池组 3套白云岩储集层,分布受高能颗粒滩相控制,均叠加岩溶作用,其中龙王庙组为安岳气田主力储集层之一,厚 5~60 m,孔隙度2.0%~18.5%(平均4.8%)。川西、川北地区超深层储集层还包括中二叠统栖霞组和茅口组、上二叠统长兴组、下三叠统飞仙关组,茅口组以裂缝-孔洞型灰岩储集层为主,其余主要为受礁滩相控制的白云岩储集层,具有良好储集条件。

塔里木盆地超深层规模碳酸盐岩储集层主要分布于震旦系、寒武系、奥陶系,储集层类型包括孔洞型白云岩、岩溶缝洞型灰岩等。震旦系上部发育奇格布拉克组白云岩储集层,分布受高能颗粒滩相控制,叠加岩溶作用,以孔洞型为主,厚15~102 m,孔隙度3.8%~7.2%(平均 5.2%)。寒武系发育肖尔布拉克组、吾松格尔组、沙依里克组等白云岩储集层,肖尔布拉克组储集层受缓坡丘滩相及高能颗粒滩相控制,以孔洞型为主,储集层厚30~75 m,孔隙度1.9%~12.5%(平均4.9%);吾松格尔组、沙依里克组受弱镶边—镶边碳酸盐台地控制,发育台缘礁滩、台内滩相两类储集层,以孔洞型、裂缝-孔洞型为主。吾松格尔组储集层厚12~51 m,孔隙度1.2%~4.3%(平均3.3%)。沙依里克组储集层厚10~56 m,孔隙度3.4%~5.2%(平均4.4%)。奥陶系发育鹰山组、一间房组、良里塔格组等岩溶缝洞型灰岩储集层,受岩溶作用、走滑断裂共同控制,广泛分布于塔北、塔中、古城及麦盖提斜坡,是塔河、顺北、哈拉哈塘、塔中Ⅰ号等大油气田的主力储集层。

鄂尔多斯盆地超深层储集层主要分布于寒武系与奥陶系,储集层类型包括鲕滩白云岩与岩溶缝洞型灰岩等。寒武系张夏组鲕滩白云岩储集层区域上规模分布,厚20~100 m,孔隙度2.5%~7.5%(平均4.3%)。奥陶系克里摩里组主要分布于盆地西缘“L”形台缘,为岩溶缝洞型灰岩储集层,厚 0.8~50.0 m,孔隙度2.5%~15.0%(平均3.5%)。

2.3 盖层

中国海相超深层发育蒸发环境膏盐岩、泥页岩与致密碳酸盐岩 3大类区域盖层。其中膏盐岩与致密碳酸盐岩盖层主要分布于下古生界寒武系—奥陶系,海相泥页岩盖层分布于下古生界—前寒武系,与下伏超深层优质储集层紧邻,为超深层油气聚集与保存提供有利条件。四川盆地超深层发育寒武系筇竹寺组泥页岩、高台组膏盐岩、下志留统龙马溪组页岩、上二叠统龙潭组泥岩、中—下三叠统嘉陵江组—雷口坡组膏盐岩 5套区域盖层。筇竹寺组和高台组沉积厚度大、分布广,是四川盆地海相超深层油气重要区域盖层。筇竹寺组泥页岩厚100~350 m,全盆地均有分布,在德阳—安岳裂陷中沉积厚度最大。高台组膏盐岩主要分布于川东和川中地区,川中以膏质云岩为主,累计厚度40~50 m;川东地区膏盐岩厚度约200~400 m,最高达600 m。龙马溪组黑色页岩在川南和川东等地区广泛发育,厚50~700 m,平均厚120 m。龙潭组在全盆地均有分布,川东北地区为海相泥岩,川中—蜀南地区发育海陆过渡相泥岩,泥岩累计厚度30~140 m。中—下三叠统嘉陵江组—雷口坡组发育厚层膏盐岩,全盆地均有分布,但川西—川东地区明显较厚,累计厚度100~400 m,也是四川盆地海相超深层重要的区域盖层。

塔里木盆地超深层主要发育下寒武统玉尔吐斯组泥页岩、中寒武统阿瓦塔格组和沙依里克组膏盐岩、中—下奥陶统致密碳酸盐岩、上奥陶统吐木休克组泥灰岩和桑塔木组泥岩 4套区域盖层。玉尔吐斯组泥页岩在盆地分布最广,面积可达28×104km2,厚度20~180 m,是震旦系主要区域盖层。中—下寒武统膏盐岩主要分布于麦盖提斜坡、巴楚隆起、阿瓦提凹陷与塔中和塔北的西部,厚度0~360 m,是下寒武统主要区域盖层。中—下奥陶统致密碳酸盐岩、上奥陶统吐木休克组泥灰岩和桑塔木组泥岩主要分布于盆地中西部台盆区,后者是奥陶系主要区域盖层。

鄂尔多斯盆地油气盖层主要分布于寒武系与奥陶系,包括致密灰岩及海相泥页岩。中—下寒武统毛庄组、徐庄组发育浅海相泥灰岩、石灰岩、泥晶灰岩等致密碳酸盐岩,地层厚度西南部大(可达300 m),向东北部减薄(约37~50 m)。奥陶系乌拉力克组泥页岩主要分布于盆地西缘,可为深层天然气藏的直接盖层。

3 克拉通不同构造环境油气成藏演化

3.1 油气田基本特征

截至2018年底,中国已发现8个大型海相超深层油气田,主要分布在塔里木盆地和四川盆地,探明含凝析油石油地质储量19.6×108t、探明天然气地质储量2.4×1012m3(见表1)。受勘探程度限制,目前鄂尔多斯盆地尚未发现超深层海相油气田。超深层油气田基本特征可概括为:①含油气层系以奥陶系、寒武系、震旦系为主,部分为二叠系、三叠系(如川北龙岗、普光、元坝等气田);②油气藏类型多样,以岩性-地层、构造-岩性为主,其中塔里木盆地主要为岩性-地层油气藏,四川盆地主要为构造-岩性油气藏;③储集层岩性既有灰岩,也有白云岩,其中塔里木盆地以灰岩为主,储集空间主要为洞穴、裂缝、孔洞,四川盆地以白云岩为主,储集空间以孔隙、孔洞为主;④储集层厚度变化大,非均质性强,白云岩储集层物性整体优于灰岩;⑤从所处构造位置看,主要分布于克拉通坳陷、克拉通裂陷(包括海槽)周缘,其中塔里木海相超深层油气田主要分布于满西克拉通内坳陷周缘,四川盆地海相超深层气田主要分布于德阳—安岳克拉通内裂陷周缘、开江—梁平海槽周缘。

表1 中国海相超深层油气田基本地质参数表

3.2 克拉通内裂陷周缘油气成藏演化

以四川盆地安岳气田震旦系—寒武系(德阳—安岳克拉通内裂陷周缘)为解剖实例开展油气来源、成藏期次、成藏演化过程等研究,并总结油气成藏主控因素。

川中地区震旦系—寒武系天然气勘探历史悠久,1964年发现威远气田之后,经过数十年探索,2011年高石1井、2012年磨溪8井分别于灯影组、龙王庙组获得日产百万立方米以上高产工业气流,由此发现了安岳特大型气田[16]。安岳气田位于川中古隆起高石梯—磨溪构造,西邻德阳—安岳克拉通内裂陷,主力气层为寒武系龙王庙组、震旦系灯影组,气层埋深4 500~5 400 m,含气范围受构造、岩性双重控制,累计探明地质储量已超过1×1012m3[17]。近期在川中古隆起北斜坡、裂陷内灯二段获得勘探新发现[18],展现出德阳—安岳克拉通内裂陷周缘良好勘探前景。

3.2.1 油气来源

前人研究发现安岳气田天然气为原油裂解气[19],但是灯影组和龙王庙组气源认识存在分歧:①均来源于筇竹寺组烃源岩[20];②灯影组天然气来源于筇竹寺组和灯三段,龙王庙组天然气来源于筇竹寺组[16];③灯影组和龙王庙组天然气均为筇竹寺组和灯影组烃源岩混源气[21]。

由于高过成熟天然气组分较为单一,天然气与源岩之间缺乏可直接对比的地球化学指标,气源对比难度较大。本文采用多参数方法,地质与地球化学结合,综合分析认为安岳气田天然气主要来源于下寒武统筇竹寺组,灯影组灯三段烃源岩也有贡献,主要有以下3方面证据:

①碳同位素组成证据。寒武系龙王庙组天然气乙烷碳同位素值为-35‰~-31‰,与筇竹寺组干酪根碳同位素值-36.4‰~-30.0‰相近,并且龙王庙组储集层沥青碳同位素值(-35.4‰~-33.1‰)与筇竹寺组干酪根碳同位素有明显亲缘关系(见图3),表明天然气来源以筇竹寺组泥岩为主。与龙王庙组相比,灯影组天然气乙烷碳同位素值(-30.0‰~-27.5‰)明显比龙王庙组乙烷重,指示灯影组可能有不同气源。从灯影组储集层沥青碳同位素值(-36.8‰~-34.5‰)与烃源岩干酪根碳同位素值(筇竹寺组-36.4‰~-30.0‰、灯三段-34.5‰~-29.0‰)对比看,符合沥青与母源干酪根的继承关系(见图3),说明灯影组天然气可能来自上述两套烃源岩。

图3 四川盆地川中—蜀南地区震旦系—寒武系天然气、固体沥青与干酪根碳同位素值对比图(据文献[22-27]修改;1l—

②氢同位素组成证据。天然气氢同位素组成不仅受成熟度影响,而且受沉积期水体盐度的影响。通常较高丰度的伽马蜡烷被看作是沉积水体高盐度的重要指标[28]。筇竹寺组烃源岩伽马蜡烷与 C30藿烷比值高于灯三段烃源岩[29],表明前者水体盐度要高于后者。龙王庙组和灯影组甲烷碳同位素值绝大部分为-34‰~-32‰,指示二者之间的成熟度差异较小。龙王庙组甲烷氢同位素值(-138‰~-132‰)明显重于灯四段(-147‰~-135‰),灯二段最轻(-150‰~-141‰)[30],说明龙王庙组天然气应来自较高水体盐度的筇竹寺组,灯影组应为混源气,且筇竹寺组烃源岩对灯四段天然气的贡献程度要高于灯三段烃源岩。

③生烃能力证据。下寒武统筇竹寺组是一套广覆式分布的优质烃源岩,尤其以德阳—安岳裂陷内烃源岩最为发育,厚度300~450 m,TOC值为1.8%~4.5%,生气强度(60~160)×108m3/km2。灯三段烃源岩分布范围较为局限[19],厚度5~30 m,TOC平均值为0.65%,生气强度为(2~12)×108m3/km2。通过碳氢同位素证据论述安岳气田寒武系天然气来源于筇竹寺组,震旦系天然气为筇竹寺组和灯三段烃源岩混源气。对比两套烃源岩发育质量和生气规模,筇竹寺组明显优于灯三段,地球化学指标和地质结合,综合判断安岳气田以筇竹寺组为主要天然气来源。

3.2.2 油气充注

对安岳气田开展储集层流体包裹体岩相学镜下观察发现,主要有含沥青包裹体、沥青包裹体、纯气相包裹体(见图 4a、图 4b)和油包裹体(见图 4c、图4d)4种类型烃类包裹体,表明安岳气田经历过多期油气充注。高石18井灯影组5 138.89~5 139.10 m井段基质白云石中油包裹体发黄绿色荧光,荧光光谱主峰为(545±3)nm(见图4e);溶洞充填白云石中油包裹体发亮蓝色荧光,荧光光谱主峰为(495±2)nm,后者油包裹体明显多于前者。从油包裹体荧光光谱来看,黄绿色荧光油包裹体主峰波长显著高于亮蓝色荧光油包裹体,反映二者热成熟度不同,表明经历了 2期原油充注。沥青包裹体、含沥青包裹体以及储集层沥青含量丰富,表明发生过古油藏裂解。白云石、石英和方解石脉中大量发育的纯气相包裹体表明经历了干气充注。

图4 四川盆地安岳气田灯影组不同类型烃类包裹体形态及两期油包裹体显微荧光光谱波长

3.2.3 成藏演化阶段

根据油气来源、油气充注期次研究成果,结合区域构造演化史和烃源岩生排烃史分析,应用盐水包裹体均一温度与储集层埋藏史温度对比方法,恢复川中安岳气田震旦系—寒武系油气成藏演化过程,认为其主要经历以下4个阶段(见图5)。

①初始古油藏阶段(见图5a)。筇竹寺组主力烃源岩在志留纪Ro值为0.5%~0.8%,进入生油早期阶段,生成的原油沿灯影组顶部不整合面以及高角度断裂运移至灯影组丘滩体储集层、龙王庙组颗粒滩储集层,形成第 1期古油藏,规模较小,该期形成黄绿色荧光油包裹体。

②古油藏大规模形成阶段(见图5b)。晚二叠世—三叠纪,生烃中心筇竹寺组烃源岩Ro值达到 1.0%~1.3%,进入生油高峰,原油大量生成并向川中古隆起运移,在灯影组、龙王庙组储集层中发生大规模原油充注,形成第 2期大范围古油藏,该期形成亮蓝色油包裹体。

③古油藏裂解成气阶段(见图5c)。中晚侏罗世—早白垩世,随着埋深持续加大,川中地区灯影组、龙王庙组储集层温度超过160 ℃,古油藏发生大规模裂解、原位聚集,形成裂解气藏,并形成含沥青包裹体、气相包裹体和沥青。

④气藏定型阶段(见图5d)。喜马拉雅期,四川盆地周缘强烈挤压作用传递至川中地区,威远地区大幅度抬升,部分天然气发生调整或破坏,而古隆起轴部高石梯—磨溪地区构造相对稳定,气藏原位保持并最终定型,该阶段形成大量纯气相包裹体。

图5 四川盆地川中地区震旦系—寒武系油气藏成藏演化过程(Z2dn1—灯一段;Z2dn2—灯二段;Z2dn4—灯四段;1q—筇竹寺组;1c—沧浪铺组;1l—龙王庙组;2+3—中—上寒武统;O—奥陶系;S—志留系;P—二叠系;T1—2—中—下三叠统;T3x—须家河组;J—侏罗系)

3.3 克拉通内坳陷周缘油气成藏演化

以塔里木盆地塔北油气区寒武系—奥陶系(满西克拉通内坳陷周缘)为解剖实例开展油气来源、成藏期次、成藏演化过程等研究,并总结油气成藏主控因素。

塔北地区是塔里木盆地海相油气探明储量最集中的地区,从晚震旦世开始,由克拉通内裂陷构造背景转化为满西克拉通内坳陷的北斜坡。目前已发现哈拉哈塘、塔河、顺北等油气田,含油气层系多,从奥陶系、石炭系到三叠系、侏罗系均有油气分布,但主要集中在奥陶系一间房组和鹰山组。奥陶系储集层以岩溶缝洞型碳酸盐岩为主,准层状大面积分布,埋深5 000~8 500 m,具有西油东气、北稠南稀的特征。近期,轮探 1井于下寒武统吾松格尔组获工业油气流,揭示满西克拉通内坳陷周缘寒武系良好勘探前景。

3.3.1 油气来源

塔北地区海相主力烃源岩长期存在争议,主要有中—上奥陶统和寒武系—下奥陶统两种观点[31-32]。本文对塔北和塔中地区5口井、1个剖面共计203个岩心、岩屑、露头样品进行系统清洗、挑选、测试,并与塔北地区173口井奥陶系、轮探1井寒武系原油样品开展油气源对比研究,认为塔北地区寒武系—奥陶系油气主要来源于玉尔吐斯组烃源岩,有以下两方面证据:

①烃源岩分布及有机质丰度证据。塔北地区在星火1、轮探1、旗探1等井钻遇玉尔吐斯组优质烃源岩,厚度为17~45 m,TOC值为0.90%~26.14%,其中星火1井玉尔吐斯组厚28 m,TOC值为0.90%~7.53%(平均4.30%);轮探1井玉尔吐斯组TOC值大于1%的累计厚度为45 m,底部17 m厚的黑色泥岩TOC值为6.35%~10.84%(平均9.01%);旗探1井玉尔吐斯组TOC值大于1%的累计厚度为27 m,底部6 m厚的黑色泥岩TOC值为16.03%~26.14%(平均20.16%)(见图 6)。中—上奥陶统萨尔干组烃源岩仅见于柯坪—阿克苏地区,TOC值为 0.10%~2.83%(平均1.32%)[33-34],塔北隆起及北部坳陷迄今未钻遇,说明该套烃源岩分布很局限。塔中地区良里塔格组TOC值为 0.05%~0.90%(平均 0.25%),难以成为有效烃源岩。

图6 塔中—塔北地区寒武系—奥陶系烃源岩有机碳含量对比图(大湾沟剖面数据来源于文献[33];N—样品数,个;1y—玉尔吐斯组;O3l—良里塔格组;O2—3s—萨尔干组)

②碳同位素组成证据。通过对比塔北地区寒武系—奥陶系烃源岩干酪根及奥陶系原油碳同位素特征可以看出(见图 7),塔北奥陶系原油碳同位素值与下伏寒武系玉尔吐斯组烃源岩碳同位素值非常接近,且一般轻于-31‰,而奥陶系萨尔干组、良里塔格组干酪根碳同位素值均大于-31‰,说明奥陶系原油主要来源于寒武系玉尔吐斯组烃源岩。奥陶系原油碳同位素值与寒武系玉尔吐斯组烃源岩干酪根碳同位素值均呈现自东向西变轻的规律。原油碳同位素值,东部轮古东—轮古区块为-32.6‰~-30.8‰(平均值-31.7‰),至轮古西区块为-32.5‰~-31.5‰(平均值-32.2‰);中部哈拉哈塘区块为-33.4‰~-32.0‰(平均值-32.9‰);西部英买力区块为-33.7‰~-32.4‰(平均值-33.1‰)。玉尔吐斯组干酪根碳同位素值,东部轮探 1井为-32.1‰~-30.5‰(平均值-31.1‰),向西至星火1井为-34.2‰~-32.2‰(平均值-32.9‰),再向西部至阿克苏什艾日克剖面主体为-36‰~-34‰(平均值-34.8‰)。

图7 塔中—塔北地区寒武系—奥陶系烃源岩干酪根及奥陶系原油碳同位素值对比图(大湾沟剖面数据来源于文献[33];N—样品数,个;1y—玉尔吐斯组;O3l—良里塔格组;O2—3s—萨尔干组;O1—2y—鹰山组;O2yj—一间房组)

3.3.2 油气充注

利用原油 Re-Os同位素年龄确定原油生成年龄、利用含油/沥青砂岩自生伊利石 K-Ar同位素年龄确定原油充注年龄,提出塔北地区寒武系—奥陶系经历了3期油气充注:①晚加里东—早海西期原油充注,前人对塔河奥陶系重质油区原油 Re-Os同位素年龄测定结果为(443±7)Ma[35],说明早志留世油气开始生成并在奥陶系充注,对塔河奥陶系暗河中充填细砂岩、志留系油浸细砂岩及沥青砂岩中自生伊利石 K-Ar同位素年龄测定结果分别为397~408 Ma、378~418 Ma、365~391 Ma[35-38],说明第1期大规模油气充注从早志留世持续到晚泥盆世;②晚海西期—印支期原油充注,哈拉哈塘地区中质油区测定原油 Re-Os同位素年龄为(285±48)Ma[39],说明早二叠世已开始重新生成原油,并在早二叠世—晚三叠世进行第2期大规模原油充注,哈得逊油田石炭系砂岩中自生伊利石 K-Ar同位素年龄为224~280 Ma[40-42];③喜马拉雅期油气充注,在吉拉克油气田三叠系、轮南油田三叠系及侏罗系砂岩中自生伊利石 K-Ar同位素年龄测定结果分别为 40~49 Ma、15~49 Ma、14~16 Ma[40-41],说明新生代存在油气持续充注,主要为轻质油,也有部分干气。

3.3.3 成藏演化阶段

依据油气来源、充注期次分析,结合区域构造演化史、烃源岩热演化史,综合分析认为塔北地区主要经历 3个油气成藏演化阶段,形成多期、多相态烃类共存格局(见图8、图9)。

①晚加里东—早海西期油藏阶段。晚奥陶世—志留纪,满西克拉通内坳陷玉尔吐斯组烃源岩进入生油早期阶段,生成的原油沿断裂及不整合面运移,在塔北奥陶系岩溶缝洞型储集层及志留系砂岩中成藏。志留纪末期,塔北地区隆升,古油藏遭受第 1次破坏,志留系沥青砂岩大面积分布,奥陶系油藏降解稠化(见图9a)。晚泥盆世—早石炭世,塔北地区进一步隆升,古油藏遭受第 2次破坏,轮古—塔河东部地区志留系—泥盆系剥蚀殆尽,油藏完全被破坏,而塔河油田北部由于存在志留系盖层,古油藏得以保存,但降解为重质油,20 ℃原油密度大于1 g/cm3(见图8)。

②晚海西期—印支期油藏阶段。早二叠世,塔北南斜坡埋深持续加大,玉尔吐斯组烃源岩进入生油高峰阶段,生成大量中质油,沿断裂向北部隆起高部位运移,在奥陶系缝洞型储集层大规模聚集成藏。晚二叠世—早三叠世,轮南低凸起再次抬升,轮古西区块遭受强烈剥蚀,晚海西期古油藏遭受降解导致原油稠化,原油密度大于0.92 g/cm3,但仍得以规模保存;塔河—哈拉哈塘北部潜山区,残存的晚加里东期重质油与晚海西期中质油混合,原油密度多大于0.92 g/cm3,向南部随着埋深加大,晚海西期中质油比例增加;塔河下斜坡—哈拉哈塘中部地区,晚海西期油藏未被破坏,以中质油为主(见图8、图9b)。

图8 塔里木盆地塔北地区现今原油密度分布及天然气干燥系数等值线图

③晚喜马拉雅期轻质油—干气阶段。始新世以来,受库车山前强烈冲断影响,塔北地区快速深埋,玉尔吐斯组烃源岩进入高成熟演化阶段,生成轻质油和干气。在塔北隆起区,寒武系盐下充注轻质油,如轮探1井寒武系油藏;在塔北南坡,以天然气为主。在轮古地区,喜马拉雅期油气沿断裂向上运移至石炭系、三叠系和侏罗系,形成解放渠东、吉拉克、轮南等中浅层油气藏(见图8、图9c)。

图9 塔里木盆地塔北地区震旦系—奥陶系油气成藏演化过程(剖面位置见图8;Nh—南华系;Z—震旦系;1—下寒武统;2—3—中—上寒武统;O1—2—中—下奥陶统;O3—上奥陶统;S—志留系;C—石炭系;P—二叠系;T—三叠系;J—侏罗系;K—白垩系;E—古近系)

3.4 克拉通边缘裂陷周缘潜在油气成藏演化

限于克拉通边缘裂陷周缘勘探及研究程度薄弱,本文以鄂尔多斯盆地南缘长城系为例,开展了初步的油气成藏研究。在鄂尔多斯盆地南缘永济、洛南等野外剖面长城系石英砂岩中发现固体沥青,主要表现为3方面特征:①普通薄片单偏光下,长城系石英砂岩颗粒间见不透光黑色物质,紫外荧光激发下呈桔色或褐色荧光;②扫描电镜能谱分析指示碳元素含量较高,永济长城系石英砂岩沥青碳元素质量比为 60.10%~92.52%,原子比为75.26%~95.02%;③激光拉曼谱峰特征指示为沥青,永济长城系黑色不透明物质的激光拉曼谱峰显示 2个沥青一级特征峰,分别出现在1 250~1 450 cm-1的D峰与1 500~1 605 cm-1的G峰。

上述现象说明鄂尔多斯盆地南缘长城系发生过油气运移充注过程,结合淳探 1井埋藏史分析认为南缘长城系可能经历了古油藏、裂解气藏、调整改造 3期成藏演化:①奥陶纪早中期,长城系烃源岩进入生烃门限,古油藏形成;②二叠纪中晚期,南缘强烈深埋,地层温度超过160 ℃,古油藏裂解成气;③侏罗纪中晚期,南缘构造抬升,气藏遭受破坏、调整,在上覆层系可能形成次生气藏。

4 油气成藏主控因素

上述典型油气藏成藏演化解剖研究表明海相超深层普遍经历多期生烃、多期成藏、多期调整等复杂演化过程,超深层大油气田形成不仅需要有利的石油地质条件,同样需要有利于油气保存的动态演化条件。综合分析认为,超深层油气成藏主要受主力生烃中心、高能滩相叠加岩溶规模储集体与巨厚膏盐岩或泥岩盖层形成的优质规模储盖组合及稳定保持圈闭条件等 3方面因素控制。

4.1 主力生烃中心

超深层经历多期构造运动,油气成藏过程复杂,目前发现的超深层大油气田均邻近主力生烃中心分布,“源控”特征显著,落实主力生烃中心是寻找超深层大型油气田的首要任务,是形成超深层大型油气田的物质基础。塔里木盆地塔北—塔中地区的哈拉哈塘、塔中Ⅰ号、塔河、顺北等 4个超深层油气田位于满西克拉通内坳陷,邻近下寒武统玉尔吐斯组生烃中心,为大油气田形成奠定了基础。四川盆地川中安岳大气田紧邻德阳—安岳裂陷,位于下寒武统筇竹寺组生烃中心附近;川北地区开江—梁平海槽发育上二叠统生烃中心,控制普光、元坝和龙岗等二叠系、三叠系礁滩大气田形成和分布。鄂尔多斯盆地情况较为特殊,前寒武系及下古生界能否形成海相烃源岩生烃中心仍需要探索。

4.2 优质规模储盖组合

中国海相超深层大油气田具有超深、超老的特征,储盖组合的有效性及规模性是形成大型油气田的必要保证。中国海相超深层规模碳酸盐岩储集体发育高能滩叠加岩溶改造形成的孔洞型白云岩与叠加断裂和岩溶形成的缝洞型灰岩两种类型。两类规模储集层与稳定分布的巨厚泥岩或膏盐岩形成优质储盖组合。

四川盆地安岳气田震旦系灯影组气藏的高能滩相孔洞型白云岩与上覆寒武系筇竹寺组厚层泥岩构成优质规模储盖组合;塔北地区震旦系奇格布拉克组孔洞型白云岩与玉尔吐斯组泥页岩构成有利储盖组合,塔中—塔北地区下寒武统肖尔布拉克组—吾松格尔组孔洞型白云岩储集层与中寒武统沙依里克组—阿瓦塔格组巨厚膏盐岩构成的储盖组合均是近期勘探的重点。塔北地区哈拉哈塘、顺北、塔河等超深层油气田中—下奥陶统鹰山组—一间房组岩溶缝洞型灰岩储集层与台盆区稳定分布的上奥陶统桑塔木组厚层泥岩、吐木休克组泥灰岩构成优质储盖组合。

4.3 稳定的圈闭保存条件

由于超深层经历多期构造运动,油气遭受多期改造、调整,油气成藏必须具有稳定保持的圈闭条件,且未遭受晚期断裂或抬升剥蚀的破坏。

四川盆地高石梯—磨溪构造位于川中古隆起核部,虽在喜山期经历近2 000 m的隆升、剥蚀,但由于位于克拉通内部,圈闭在长期构造演化过程中保持稳定,未遭受断裂明显破坏,始终处于油气运移、聚集有利部位,为安岳大气田形成提供了必不可少的条件。

塔里木盆地塔北南坡奥陶系缝洞体与中—上奥陶统致密灰岩形成岩性—地层圈闭,断裂在活动期,一方面沟通源岩与储集层,为油气运移提供了有利通道,另一方面未断穿上覆盖层,圈闭保持完整,形成了准层状大面积缝洞油气藏。鄂尔多斯盆地南缘位于克拉通边缘,在侏罗纪中晚期发生强烈构造抬升,圈闭完整性丧失,保存条件明显变差,气藏遭受破坏,至今中—新元古界及超深层未有工业发现。

5 有利勘探方向

中国海相超深层勘探刚刚起步,勘探程度低,可供勘探领域广阔,层系众多,是寻找大油气田的重要接替领域。依据石油地质条件、成藏演化及主控因素,提出海相超深层具有克拉通内裂陷周缘、克拉通内坳陷周缘和克拉通边缘3个有利勘探方向。

5.1 克拉通内裂陷周缘

克拉通内裂陷控制优质烃源岩分布,裂陷两侧发育台缘丘滩体,叠加岩溶作用,形成孔隙-孔洞型白云岩储集层,构成“下生上储”、“上生下储”、“旁生侧储”等源储组合,加之上覆海侵期区域性泥岩,裂陷周缘油气成藏条件有利,是海相超深层重点勘探领域。近期以四川盆地德阳—安岳裂陷周缘最为现实,目前裂陷东侧已发现安岳大气田,川中古隆起北斜坡邻近主力生烃中心,具有震旦系灯影组、寒武系沧浪铺组、龙王庙组等多套目的层,发育岩性、构造-岩性等多类型圈闭,具有发现大气田的良好勘探前景(见图10)。此外,蜀南和川西南震旦系台缘带也是值得关注的重要领域。塔里木盆地发育塔北、塔西南两个克拉通内裂陷,预测存在南华系—震旦系烃源岩,是值得探索的新领域。

5.2 克拉通内坳陷周缘

克拉通内坳陷与早期裂陷有一定继承性,但分布范围更大。克拉通内坳陷海侵期广泛发育优质烃源岩,面积可达数万平方千米以上。同时受微古地貌和海平面升降影响,发育多期台内颗粒滩,叠加岩溶作用,形成多套规模碳酸盐岩储集层,海平面下降及闭塞环境形成局限蒸发台地,发育巨厚膏盐岩盖层,决定了克拉通内坳陷周缘有利的成藏条件,是超深层主要勘探领域之一。本文认为塔里木盆地满西克拉通内坳陷周缘的塔北隆起震旦系—寒武系、塔中北—古城寒武系肖尔布拉克组、温宿凸起周缘寒武系肖尔布拉克组、塔北—塔中—古城奥陶系(见图11)、四川盆地梁平—宜宾台凹周缘寒武系为近期有利勘探区带。塔里木盆地满西克拉通内坳陷北部发育玉尔吐斯组生烃中心,已在塔北—塔中发现奥陶系大油气田,轮探 1井下寒武统见工业油流、上震旦统见含气显示,是近期探索重点,具有发现大油气田的勘探前景。四川盆地梁平—宜宾台凹周缘发育寒武系沧浪铺组、龙王庙组和洗象池组颗粒滩白云岩储集层,与广覆式分布的筇竹寺组烃源岩构成良好源储配置,是近期重要勘探区带(见图10)。

图10 四川盆地海相超深层有利勘探区带示意图

图11 塔里木盆地海相超深层有利勘探区带示意图

5.3 克拉通边缘

克拉通边缘普遍发育深水陆棚相富有机质泥页岩,烃源岩条件有利。克拉通边缘发育台缘带,控制丘滩体、礁滩体等有利储集层分布,形成“下生上储”和“旁生侧储”等多种源储组合,埋深普遍较大,是未来超深层重要探索领域。评价优选认为四川盆地川北震旦系—寒武系台缘带、川西二叠系栖霞组台缘带(见图 10)、鄂尔多斯盆地南缘长城系为有利勘探区带,川西栖霞组台缘带勘探取得重要进展,但是其他有利区带仍需进一步加强落实有利储集层、圈闭和保存条件。

6 结论

中国海相超深层界定为埋藏深度大于6 000 m前寒武系—下古生界的海相层系。全球超大陆聚散旋回控制中国克拉通盆地裂陷、坳陷演化,为超深层油气生成、聚集提供了有利构造背景。

中国海相超深层发育南华系、震旦系、寒武系、奥陶系、志留系等多套烃源岩,其中下寒武统烃源岩在四川盆地、塔里木盆地均有发育,是超深层主力烃源岩;超深层有利储集体以高能丘滩体、礁滩体、颗粒滩相白云岩和灰岩为主,经后期溶蚀改造及断裂作用共同控制优质储集层发育,储集层类型有孔隙型、裂缝-孔洞型和洞穴型3类;区域性厚层泥页岩、膏盐层及致密碳酸盐岩为超深层油气良好的盖层。

对川中震旦系—寒武系、塔北寒武系—奥陶系、鄂尔多斯盆地南缘长城系成藏解剖表明,中国海相超深层普遍经历了两期油藏、古油藏裂解成气(或部分裂解)、裂解气(或高过成熟油气)晚期定型等演化阶段。

海相超深层油气富集受静态、动态地质要素共同控制,主力生烃中心、高能滩相叠加岩溶规模储集层、巨厚膏盐岩或泥页岩盖层、稳定圈闭条件是海相超深层油气富集4个关键控制因素。

依据石油地质条件、成藏演化及控制因素等,结合最新勘探实践进展,提出克拉通内裂陷周缘、克拉通内坳陷周缘和克拉通边缘 3个海相超深层有利勘探方向。在克拉通内裂陷周缘优选出四川盆地川中古隆起北斜坡震旦系—寒武系,在克拉通内坳陷周缘优选出塔里木盆地塔北隆起震旦系—寒武系、塔中北—古城寒武系肖尔布拉克组,在克拉通边缘优选出四川盆地川西二叠系栖霞组台缘带、川北震旦系—寒武系台缘带等有利区带。