5G全息异地同屏访谈引发的云采编思考

2021-04-25赵智明

赵智明

【摘要】突如其来的新冠肺炎疫情加速了媒体变革,跨界融合下的新闻生产催生出更多产品形态。5G全息异地同屏访谈的出现,打破了媒体传统访谈模式,以更立体、更拟真、更沉浸的效果呈现为异地采访找到新的路径。本文通过对5G全息异地同屏访谈技术的研究与剖析,阐释媒体采编生态的创新变革,提出媒体革新布局的重点及创新方向,为传统媒体的融合创新提供对策建议。

【关键词】云采编 全息技术 异地同屏 跨界融合 人工智能

【中图分类号】G202 【文献标识码】A

当下,在融媒体变革趋势下,新闻生产流程发生了根本性变化。传统制播方式不断被打破、颠覆甚至重构。随着新技术的跨界融合及突破应用,这一趋势特征愈发明显。远隔千里,能不能实现面对面交流?身处异地,能不能完成同屏幕互动?

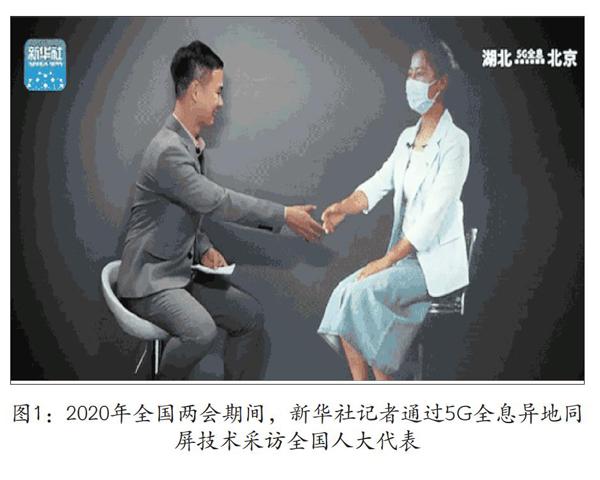

5G技术加速了生产要素的融合创新,云采编技术颠覆了传统的采编模式,虚拟现实(AR)、增强现实(VR)、混合现实(MR)等新技术改变了视听传播方式及传播效果,一场关乎“现场”的技术变革正重塑新闻生产流程。2020年全国两会期间,国内媒体首次推出5G全息异地同屏访谈,让相隔千里的代表与记者隔空对话,由此开启了5G远程同屏访谈的探索(见图1)。

一、5G全息异地同屏访谈颠覆传统采编模式

全息异地同屏技术通过实时传输使异地等比大小“真人”声画同屏推送,实现了访者与被访者的双向交流互动,甚至可以实现面对面云握手,这一创新形式凸显了信息技术和新闻的深度融合,丰富了新闻采编的表现形态,颠覆了传统的采编模式。综合来看,5G加持下的全息技术呈现出以下三个特点:

图1:2020年全国两会期间,新华社记者通过5G全息异地同屏技术采访全国人大代表

(一)速度快——5G传输,打破时间限制

5G网络高速率、低延时、大容量的特点使画面传输实现实时效果,其响应时间低至1~2毫秒,相隔千里的北京演播室和武汉、昆明、广州的摄影棚通过5G+4K视讯设备、全息膜设备无缝衔接,并实时显示。①

(二)同场域——通过场景再造,突破空间限制

全息成像技术利用干涉和衍射原理,记录并再现物体三维影像,重新建造场景,使异地人员同屏呈现,受众可以看到亦真亦幻的“真人”就在眼前,通过技术融合突破了空间限制。

(三)全息化——真人等比成像,图像立体逼真

5G异地同屏技术能够实现真人等比大小的影像投放,受访者的声音、表情、动作等都能够等比呈现,从观众视角观看几乎可以以假乱真,受访者与记者交谈、互动没有障碍。

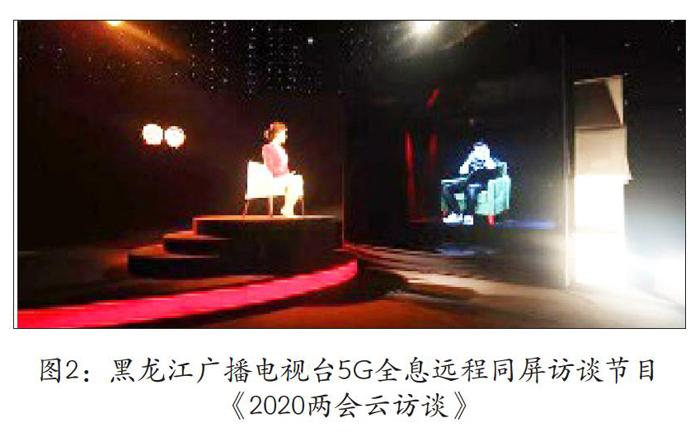

除了新华社,省级媒体如黑龙江广播电视台也将这一全息技术应用到全国两会报道中,并进行了融合技术的创新实践。2020年全国两会期间,黑龙江广播电视台引入“全息+5G+4K+AR+AI”新技术,再造采编播流程开展报道,通过5G傳输与全息投影技术融合探索,推出特别节目《2020两会云访谈》(见图2);此外,还陆续推出“两会要闻”“会场实录”“履职Vlog”“网来民声”等板块内容,实现大小屏联动与创新节目矩阵化传播。

图2:黑龙江广播电视台5G全息远程同屏访谈节目

《2020两会云访谈》

黑龙江广播电视台通过5G技术,将动态真人影像进行三维重建,实现实时语音及图像传输,通过新一代5G+4K视讯设备、全息膜显示终端等新技术系统,在全国两会期间使北京演播室和异地演播室实现无缝连接,让本地真人主持与千里之外的虚拟受访者实时互动,虚拟与现实的协同使云端交流实现三维立体交互。②在当时疫情防控进入常态化的大背景下,这一模式完美化解了人与人之间时空距离的疏离感。

二、5G全息异地同屏访谈技术分析

(一)什么是全息投影技术

全息投影技术也称虚拟成像技术,英文为“front-projected holographic display”,是指利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术。③

真正的全息技术是无介质的,影像在空气中能够立体呈现的,可以从360°的任何角度观看影像的不同侧面。现在大家见到的全息并非真正意义上的全息投影,而是使用全息膜、薄纱幕、雾气、水雾等介质实现的类全息投影技术,这一技术主要应用于电影、舞台、展览、庆典等商用、文体活动中(见图3、图4)。

图3:舞台全息投影设备布设方位

图4:舞台全息投影技术示例解析

这样的全息舞台就是在画面源底部(或顶部),利用一块与地面呈45度的透明反射膜将地上的画面“立”起来,造成画面悬浮空中的效果,这种技术需要观众从特定角度观看立体图像,周围场景也需要较暗(见图5)。

图5:舞台全息投影技术原理展示

2020年10月30日晚,江苏卫视《一千零一夜》晚会上,中国台湾男子偶像组合F4时隔多年再次“重聚”,当歌曲《流星雨》的旋律响起,观众被四人同台的氛围所打动。但实际上,这次晚会中的F4组合除了吴建豪(右一)之外其余三人均为全息投影的影像,逼真的视觉效果展示出四人同台的状态,几乎可以以假乱真(见图6)。

图6:全息投影技术下的F4组合“同台”献唱

2010年,日本虚拟歌手初音未来举办了全世界首次投影建模虚拟偶像演唱会。歌手周杰伦在《2013魔天伦世界巡回演唱会》上利用全息投影复现了邓丽君的形象,与其同台对唱。2015年4月26日,物理学家史蒂芬·霍金曾以全息投影的方式亮相悉尼歌剧院音乐厅,2017年,他又通过全息投影技术“出现”在香港的会议上。歌手李宇春在2015年央视春晚演唱的歌曲《蜀绣》中也应用了此项技术,据测算,该节目的舞美量是当年春晚最大的。而后,人们利用全息投影技术在演唱会中“复活”了众多经典歌手,如张国荣、黄家驹等。

(二)5G全息异地同屏访谈脱胎于舞台全息技术

5G全息异地同屏技术完成了信息传递的基础功能,观众可以看到真实或虚拟人物的幻像,亦幻亦真。但是,此项技术对真实再现的实时性和体验感要求很高,尤其是远距离全息音视频再现对网络传输的带宽、延时和稳定性提出了极高要求,④5G传输技术恰恰契合了全息成像技术对网络的苛刻要求,推动了异地实时采访的可能,这是很重要的技术进步。

5G技术的低延时、大带宽能力保障了异地声画的即采即传与影音同步,移动边缘计算(MEC)为音视频内容的实时处理、高效分发提供了技术支撑,⑤这些都为媒体融合创新提供了路径。后疫情时代,传播环境与传播需求进一步提升,“5G+全息”模式带给受众更多的交互体验。新华社、黑龙江广播电视台将全息技术应用于新闻采访,恰恰契合了当前传播现状与创新需求。有业内人士指出,5G全息异地同屏技术是跨界融合的具体实践,为媒体变革下的表达创新开拓了思路,也为5G传输下的互动传播打下基础。

三、5G全息异地同屏访谈创新趋势分析

全息投影技术近年来频繁用于商业活动,而在新闻领域的创新应用还不多见,在疫情肆虐的大背景下,迭代升级的信息技术才开始释放无限潜力。笔者对这一创新应用的趋势分析如下:

(一)“人场交互”成为新闻访谈的新路径

以往的新闻访谈都是人与人面对面访谈,异地同屏技术打破了这一现状。在全息技术打造的世界里,人们可以突破时间和空间的限制,实现人与场景的交互,全息投影再造的人的影像即为新的场景,访谈通过人与场景的对话,间接完成采访的目的。由此,采访者可以与异地的人“握手”、与远在千里的朋友“相拥”……相较于虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的近距离设备体验,全息技术凸显了不同空间内的远距离交互,这种交互是逼真的、立体的、具象的,交互双方通过与场景的互动,间接实现人与人之间的互动。

(二)不必亲临现场,访谈的时效性显著增强

新闻报道对时效性的要求较高,在抢抓新闻时效的过程中,如何快速完成采访发稿是新闻工作者的职责使命。全息投影技术在某种程度上来说使身在异地的人实现了“面对面”访谈,记者不必亲临现场,只需“身”临现场即可完成绝大多数的采访需求,节约了时间成本,访谈的时效性明显增强,访谈的灵活性也有了进一步突破。未来,随着设备的迭代与技术的提升,相信这一技术的应用将更加高效、更加简便。

(三)与新技术联动增效

全息投影技术和裸眼3D技术的发展,为场景技术带来无限可能,在新技术的创新应用中,其可与5G、虚拟现实、人工智能(AI)、混合现实(MR)等新技术综合使用在报道的各个环节,增强报道效果及呈现效果。例如:2020年的全国两会报道中,黑龙江广播电视台就进行了新技术的综合应用,其特别节目《逐梦新征程》融合运用了5G、虚拟现实、人工智能主播等技术,力求创新形态和表达,通过“龙视新闻联播”微信公众号和“极光”客户端等新媒体平台大小屏联动,实现矩阵传播,使内容传播实现突破。

(四)匹配智能剪辑系统,实现剪辑分发及矩阵传播

传感器采集、机器人写稿、智能推荐、语音识别、视频人工智能剪辑等正在重塑新闻生产的各个环节。5G全息异地同屏技术为智能化生产提供了新的采编路径,使异地素材的采集不再困难。更重要的是,通过这种方式采集的新闻素材可与智能剪辑系统联动,一键剪辑、同步发送,实现前后端素材的高效处理,可大大缩短采编的时间与过程,提高生产效率。在分发层面,可与分发矩阵匹配,实现一稿多发、矩阵式传播。

四、5G全息异地同屏访谈实践引发的创新启示

云技术正在改变人们的生活方式。疫情期间,云旅游、云课堂、云剧院等成为常态,也催生了媒体采访生态的创新变革, 5G全息投影即为新的云采编形态探索。全息异地同屏访谈本质属于云采编范畴,再造和优化了媒体生产流程,在突破时空限制、丰富报道形式、提高采编效率等方面提供了更多的想象,同时也为媒体探索应用场景、提升采编效率、升级传播矩阵提供了新的可能,由此引发对媒体创新的思考。建议如下:

(一)应丰富信息来源,注重多元信源的使用

技术的迭代为新闻采编提供了更多路径,也改变了传统的采编模式。常规报道下的信源路径单一,技术迭代为信源来源提供了丰富接口,突破了传统采编的边界,重组了采编场景,实现了多元信源、多样化采编。可以说,5G全息异地同屏技术的出现进一步推动了云采编的迭代升级,也增加了信源的多样化,更符合疫情严峻形势下的采编路径。

(二)积极布局新技术,探索新技术落地

随着5G和人工智能技术的发展,新技术的应用改变了传统采编流程,甚至进行采访场景的重建。5G全息异地同屏技术是舞台技术、电子通信技术与影视传播技术的融合探索,其在新闻领域的应用不但提高了采编效率,也创造了更多的新闻场景。

媒体应积极布局新技术,加快人工智能、虚拟现实、混合现实、扩展现实(XR)等新技术的应用落地,着力占领信息技术高地,以期在竞争中更具优势。

(三)用新技术打通前后期,创新报道形式

媒体转型中应注重加强新技术的多触角融合应用,打通新闻生产的采集、编辑、播出、互动、反馈等全产业链路的智能化改造,最终实现“新技术+媒体”的全链路智能化生产。一是要用新技术赋能生产全链路,推进人工智能+采集、人工智能+写稿、人工智能+剪辑、人工智能+审核、人工智能+分发的生产流程改造;二是要加强场景化新闻、分布式新闻等多种新型新闻报道形态的运用;三是要实现虚拟现实、增强现实、混合现实、扩展现实等智能化技术由点到面的布局与联通,最大化发挥融合效能;四是要加强前后期的整合,在前期采编技术智能化改造的基础上强化后期的加工、分发、推广,使好钢用在刀刃上,着力实现传播力的整体提升。

(四)培养全媒体人才,提高采编门槛

在当前媒体环境下,采编手段、采编流程和采编技术亟待升级,媒体应“建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系”,通过生产流程再造及体制机制创新,加强采编人员的数据应用能力、社交傳播能力、移动化生产运营能力、交互产品制作能力、全息报道能力、人机协作能力、跨界整合能力、运营推广能力,以适应5G+4K/8K+AI的时代需求。

注释

①陶一萍:《以技术创新打造精品融媒体产品——新华社智能化编辑部两会报道的实践与思考》,《中国传媒科技》,2020年第6期。

②④徐勇:《“5G﹢全息”让两会报道千里之外也能“面对面”》,《人民邮电报》,2020年5月22日。

③黄静:《虚拟现实技术及其实践教程》,机械工业出版社, 2016年11月版。

⑤陈倩、李瑜:《苗圩在“部长通道”上点赞新华社5G全息异地同屏访谈》,新华网,http://www.xinhuanet.com/info/2020-05/26/c_139088364.htm.

(作者单位:中央广播电视总台创新发展研究中心)

(本文编辑:李静)