理解美国南海政策转变的三个维度

2021-04-23钟飞腾

【摘要】南海问题被广泛认为是中美大国战略竞争的组成部分。理解美国政府南海政策的转变,需要结合美国在东亚地区霸权的衰落、大国权力转移在不同问题领域的变迁顺序以及美国特殊的国内政治气氛。南海问题兼有海洋秩序观念、贸易通道和印太地区秩序等不同问题领域的特性,在中美贸易冲突加剧后成为特朗普政府维持美国霸权地位的重要议题。拜登政府在南海问题上将更加重视与盟友的合作,很可能继续实施多边化的“航行自由行动”,但也不会让国内政治过多干预南海议题,而是从外交层面加强与中国的博弈与协调。

【关键词】南海政策 霸权衰落 权力转移顺序 美国国内政治

【中图分类号】D73/77 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2021.03.008

前言

2016年,南海仲裁案结束后,南海问题有所降温,局势趋于稳定。美国特朗普政府上台之后,秉持“美国优先”政策,全面降低对盟友的承诺,并将对华政策关注点转向经贸议题。不少中国学者据此认为,南海问题在特朗普亚太政策议程中的重要性大幅度下降。[1]在南海议题热度下降时,中美关系却逐渐趋于紧张。王缉思教授在2019年夏天的一篇评论文章中提出,美国对华政策在言辞和行动上发生了质变,且已成定局,难以逆转,其中包括增加在南海的所谓“航行自由”军事活动。[2]一年后,国务卿蓬佩奥发表声明,几乎否定中国在南海的所有主张,这意味着美国南海政策的巨变。[3]2020年12月22日,美国“麦凯恩”号导弹驱逐舰再度驶入南海,实施所谓的“航行自由行动”(FONOPs),以此挑战各声索方对“无害通过”的限制,至此2020年美军在南海的穿越次数达到了9次。从2015年起,美国军舰穿越南海海域累计共达30次,呈逐年增加的态势。[4]美军网站刊载的一篇分析文章认为,拜登政府上台后,即便有可能停止美军在全球其他海域内的“航行自由行动”,但仍将维持其在南海的行动。[5]澳大利亚南海问题专家卡尔·塞耶(Carl Thayer)也认为,拜登很可能继续坚持特朗普政府时期的南海政策。[6]无独有偶,中国南海研究院等机构也有学者预测,美国新政府的南海政策仍将延续特朗普时期的做法,实施“航行自由行动”,并且增强与东南亚声索方的军事协调。[7]而菲律宾评论家却担心,拜登的南海政策有可能回到克林顿政府和奥巴马政府时期,拒绝介入和军事干预。[8]因而,各方对拜登政府南海政策的调整方向仍然没有达成共识,需要我们重新审视美国新一轮南海政策调整的动因和可能的方向。

特朗普政府改变了历届美国政府南海政策坚持的基本立场,其背后的动因是出于进一步升级中美冲突、改善选情需要,还是由于美国决策层改变了对南海问题走势的看法,因而将其视作对国际秩序和美国霸权地位的根本挑战?这两种思路各有侧重,前一种认为美国南海政策从属于对华关系,随着中美关系的质变,美国南海政策随之改变;后一种解释则宽泛得多,认为美国南海政策的变化与中美关系有交叉,但并无从属关系,而是属于美国大战略的组成部分。从目前既有的文献看,多数学者比较倾向第一种观点,认为美国要维持在该地区的霸权地位,在中国崛起成为美国竞争对手时,美国政客选择在涉华议题上打压中国。但这一理解的不足在于,中美之间在双边和多边领域存在很多问题,为何特朗普政府偏偏选择南海问题,该问题与其他问题之间是否存在着联系?目前,美国学术界一致认为,美国两党均已将中国视作最重大的挑战,然而在如何回应这种挑战上还没有达成共识。[9]这意味着美国任何一届政府均可以改变回应中国挑战的具体问题以及回应的方式。本文的分析进一步表明,特朗普政府时期美国南海政策的转变,预示着中美之间的权力转移。南海问题不仅牵涉理念和贸易,也涉及地区安全和秩序,因而处于权力转移的中心位置。与特朗普政府不同的是,拜登政府将加强美国领导力视作对外政策的主要目标,并且主张对外政策与国内政策的有机联系。因此,南海问题并不是拜登政府改造国际秩序的优先议题。拜登政府上台之后,中美在南海问题上的交锋仍将持续,但这种交锋可能从美国单方面进行“航行自由行动”,转变为多边的。与此同时,中美在南海的对抗烈度也会低于特朗普时期。

美国南海政策的转变与中美关系的质变

从既有文献看,目前各方就南海问题在中美关系全局中占据何种地位,美国南海政策何时以及为什么发生这么大的转变,仍有不少分歧。第一类观点认为,南海问题是中美大国博弈的组成部分,其性质早已不是国际社会常见的领土主权和权益争端。事实上,早在2010年7月希拉里在东盟峰会上发表涉南海相关声明之后,很多中国学者就认识到,南海问题持续升温离不开中美战略博弈这一大背景。南海问题不仅仅关乎主权,也是中国进入海洋时代实行大国崛起战略的试金石,中美之间在西太平洋的摩擦将显著增多。[10]2016年,南海仲裁案发生前夕,赵明昊认为,由于美国不断加大对南海问题的干预力度,谋求所谓“武装和平”,南海问题的性质已经发生了转变,从“地区性领土主权和权益争端”趋向于“大国地区主导权竞争”。[11]在同一时期,美国问题专家倪峰认为,南海问题“已成为当前和今后一段时间中美关系向冲突、对抗方向升级最主要的牵引力量”。[12]

第二类观点认为,特朗普政府早期的政策与奥巴马政府时期并无本质区别,两者具有很强的延续性。按照美国麻省理工学院南海问题专家傅泰林的论述,长期以来,美国南海政策的前提是在相互冲突的主权声索问题上保持中立。在中立原则基础上,美国寻求更多地参与相关争议的解决,但并不试图维护任何声索方的主张。傅泰林强调,虽然特朗普政府增加了在南海的“航行自由行動”频率,但截至2017年8月,特朗普的南海政策延续了前几届政府的做法。[13]军事科学院刘琳博士在对美国学术界于2012年~2017年8月之间发表的南海问题研究成果进行深入评估后发现,自2009年南海形势再度升温以来,美国对南海形势以及中国战略的认识基本成型,特朗普政府的南海政策框架和思路与奥巴马时期极为接近。[14]

第三类观点则认为,特朗普政府改变中立立场证实了美国南海政策正经历最为重大的转变,但这种转变主要是为了加剧中美关系紧张气氛。2020年7月13日,美国国务卿蓬佩奥就南海问题发表了一项关键性政策声明,极大地改变了美国政策立场。蓬佩奥声称,“北京对南海大多数海域的离岸资源主张是完全不合法的,其霸凌活动也是完全不合法的”。该声明不仅不承认中国对美济礁、仁爱礁和曾母暗沙的岛礁主权,也不承认中国对万安滩(靠近越南)、南康暗沙(靠近马来西亚)和纳士纳岛(靠近印度尼西亚)的主权权利主张,包括专属经济区。[15]按照这一标准,美国事实上认为南海的绝大部分海域为公海。美国智库专家认为,特朗普政府的这一声明在法律意义上是正确的,基本上否定了中国在南海的几乎所有主张。基于这一政策立场,美国将很快制裁参与南海岛礁建设的中国公司。[16]但美国也有反战人士认为,特朗普政府的这一主张虽处处提及《联合国海洋法公约》,但美国参议院从未批准美国加入该公约,特朗普政府之所以高举这杆大旗,只不过是因为这种策略符合华盛顿的政治议程。[17]英国《经济学人》则认为,特朗普政府的这一主张要比4年前奥巴马政府的立场更加坚定,并且得到了美国国会两党的支持。[18]美国国会研究局的一份报告认为,南海是中美战略竞争的舞台,南海问题也成为特朗普政府对中国采取更具对抗性总体方针的一部分。[19]印度新德里大学的分析人士尽管也认识到这是美国南海政策的战略性转变,但是由于美国并非《联合国海洋法公约》的签署国,这一声明具有一定的虚伪性,只是为了加剧中美对抗而采用的一种手段而已。[20]

中国对特朗普政府在南海问题上的“蓬佩奥声明”有两点基本看法。首先,这是美国南海政策的根本性转变。有学者认为,这是继2010年7月时任美国国务卿希拉里關于美国南海政策讲话以来的又一次重大调整。[21]南京大学国际关系研究院朱锋教授认为,这一声明标志着美国彻底改变了对具体争议不持立场的原有政策,是一种“危险转型”。美国将从“选择性干预”转向“全面性干预”。[22]《人民日报》发表署名“钟声”的评论文章,认为“该声明罔顾南海问题的历史经纬和客观事实,违背美国政府在南海主权问题上不持立场的公开承诺,极其不负责任。中方对此表示强烈不满和坚决反对”[23]。其次,特朗普政府的这一声明缺乏法理基础。武汉大学国际法研究所特聘教授黄惠康认为,被蓬佩奥捧为“神明”的所谓南海仲裁案“裁决”,在法律上就是一颗“毒树之果”,没有任何法律效力。蓬佩奥“涉南海声明”,是“失道失信,肆意妄为”。[24]

上述对美国南海政策转变的重大节点及其原因的分析体现出两种视角。第一种视角仅仅将其作为中美关系的组成部分,侧重于分析美国将其作为手段,使中美关系紧张加剧,或是由于中美关系发生了结构性转变,外溢到南海政策领域。第二种视角认为,南海问题以及附属于其上的南海政策要比中美双边问题的纷争更为宽广,涉及多个国家和多种类型的问题,并且在利益层面超越中美双边利益,存在着对美国来说更为根本的国际秩序和美国全球层面重大利益等重大内容。按照前一种思路,南海问题的未来走向将取决于中美关系的动向,一旦中美关系趋于缓和,那么中美在南海问题上的对抗也会下降。如果是后一种演变逻辑,那么南海问题具有相对的独立性,并不附属于美国对华宏观战略设计,而是牵涉到美国政府更为根本的战略需求,较少地跟随某一种双边关系而变化。从政策演变的时间顺序看,尽管不少学者早就认为南海问题是中美权力竞争的试金石,但直至中美关系被普遍认为发生质变一年之后(2020年),美国南海政策才迎来史上最大的转变。就此而言,特朗普政府南海政策的质变似乎是中美关系质变后的结果,而不是中美关系质变的原因。中美关系性质的转变影响南海问题,特朗普政府需要出台新的南海政策,这才有了从过去对声索方不持立场,到全面否定中国南海法理主张的“蓬佩奥声明”。

但是,不少学者也注意到,美国南海政策实质上的大变革早于2020年7月“蓬佩奥声明”。在该声明发表前夕,傅泰林在一份评估报告草稿中提出,南海争端已经从声索方围绕主权权利的竞赛转变为中美围绕地区秩序的竞赛,涉及到均势和国际规范和规则。[25]齐皓认为,美国的南海政策开始由程度变化转向质变始于特朗普时期,其主要依据是特朗普政府显著加强在南海的军事存在,且不断扩大现有的行动选择,突出表现在美军通过实施“航行自由行动”,挑战部分岛礁具有12海里领海的主张。[26]

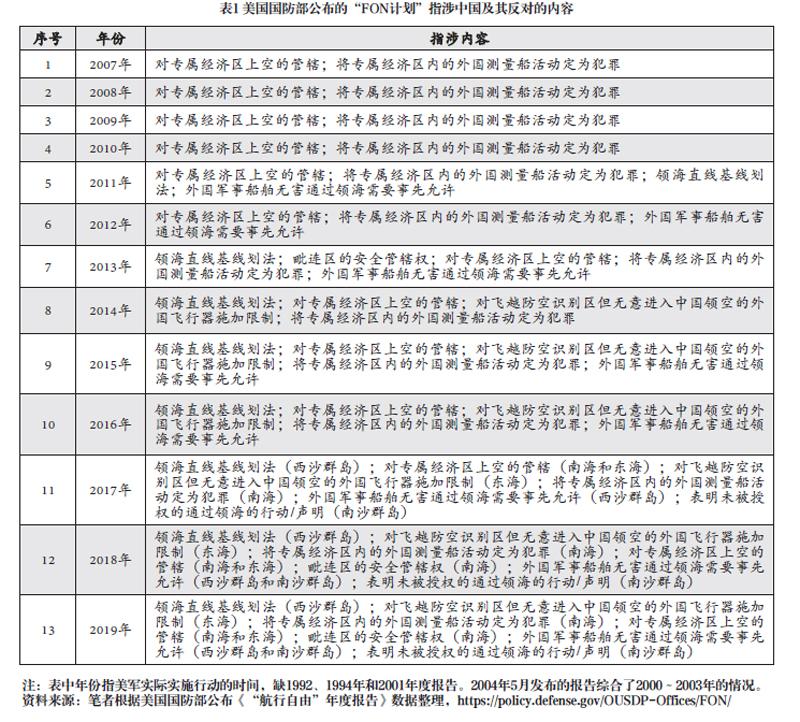

如果以“航行自由行动”的程度为判断美国南海政策是否质变的依据,那么自2011年以来,美军事实上一直在不断升级针对中国的行动和声明。美军自1979年开始推行“FON计划(航行自由计划)”,实施对象不仅包括潜在敌人、竞争者,也包括盟友、合作伙伴和其他国家。1986年美国首次将中国列入该计划,此后于1992年再次列入,主要反对中国的12海里领海权利主张。[27]根据美国国防部网站刊登的现有《“航行自由”年度报告》,美军分别于1992年、1994年和1996年对华实施了“FON计划”,且反对的内容均为“军事船舶进入12海里领海的事先许可”。2000年列有一项,针对的是“台湾地区的领海直线基线划法”。如表1所示:自2007年至2010年,美国对中国实施的“FON计划”主要针对中国“对专属经济区上空的管辖”和“将专属经济区内的外国测量船活动定为犯罪”。从2011年开始,新增加了“领海直线基线划法”以及“外国军事船舶无害通过领海需要事先允许”等。最后这一项与1992年美军实施“航行自由行动”时反对的内容基本一致。从2015年起,增加“对飞越防空识别区但无意进入中国领空的外国飞行器施加限制”,这主要是针对中国在东海设定防空识别区而出台的,并不涉及南海。2017年起变为6项,增加了针对南海的“表明未被授权的通过领海的行动/声明”。2018年和2019年分别增加一项“毗连区的安全管辖权”,这一内容也曾出现在2013年的“FON计划”中,因而并不是新的。在2017年度的报告中,首次列出了各项反对内容的针对性海域。在2018年的年度报告中,还列出了中国政府公布这些内容的年份。[28]

因此,早在“蓬佩奥声明”之前,美国军方在南海的行动已经不承认中国基于岛屿主权的海洋权利主张。在不认可海洋权利方面,“蓬佩奥声明”与美国国防部历年的做法是一致的,但其特别之处在于不承认中国对若干岛礁的领土主权,而一旦这些岛礁丧失应有的主权地位以及主权权利,那么中国在南海的权益将被严重压缩。虽然根据《联合国海洋法公约》,美国无权就领土归属问题作出结论,但这类正式的政府声明无疑代表着美国南海政策的巨变。特朗普政府的做法,一是进一步增强了美军行动的合法性,二是实质性改变了美国对南海岛礁主权归属的立场。美国不断增强在南海“航行自由行动”的频率,不仅否定中国对南海岛礁的主权主张,也不承认其他声索方的主权相关权利主张,因而其更为根本的目的是展现美国继续保持在海洋领域的主导地位,以及维持一个开放的海洋秩序。赞同美国仍是超级大国的两位美国学者曾这样写道,“就美国全球利益而言,无论采取何种方式,重要的不是岛屿本身或相关要求的性质,而是这些挑衅行为对更广泛秩序的影响”[29]。

美国霸权的相对衰落与美军干预的升级

就美军持续在南海推进军事方面的“航行自由行动”而言,强有力的解释变量在于现实主义的范畴,即中美实力对比的变化。

无论是经济总量还是军费支出,美国仍然是当前国际舞台上首屈一指的超级大国。按照美国学者斯蒂芬·布鲁克斯和威廉姆斯·沃尔弗斯一项产生广泛影响的研究分析,大国之间需要比较的物质能力,主要是由三部分构成,即军事能力、经济能力和技术能力。2014年,美国防务支出占全球的34.0%,中国占12.0%。在技术领域,衡量指标主要是两项,一是知识产权使用费,2013年美国为1280亿美元,位居第一,是排名第二位的日本的4倍多;二是学术领域引用率最高的1%文章的出处,美国是中国的8倍多。在经济领域,2014年,美国经济总量占全球比重为22.5%,中国为13.4%。但是,布鲁克斯和沃尔弗斯认为,诞生于20世纪中叶的GDP指标不足以准确衡量知识经济时代的国家力量,而应当采用联合国新近开发的“包容性财富”指标。以新指标衡量,2010年美国的财富总额为144万亿美元,而中国仅为32万亿美元。[30]

布鲁克斯和沃尔弗斯在《外交事务》发表文章再次强调了美国的这种超级大国地位,并表示,“尽管美国的经济主导地位已从巅峰时期开始削弱,但美国的军事优势不会消失,构成现有自由主义国际秩序核心的全球联盟结构也不会消失(除非华盛顿丧失理智抛弃它)”[31]。然而,特朗普上台后果然“丧失理智”地抛弃了盟友,美国引以为傲的全球联盟处于分崩离析状态,这极大地打击了美国的承诺可信性和全球地位。[32]布鲁克斯和沃尔弗斯基于对2014年数据的分析认为,中国的军事力量不够强大,中国建立亚洲基础设施投资银行等行为,只是提高了中国的威望,但还不足以威胁到秩序的基本安排。因而,美国仍应该优雅而宽容地回应中国崛起的挑战,继续将中国纳入自由主义国际秩序之中。

然而,自2014年至2020年的短短6年间,世界局势发生了极大的变化,美国作为超级大国的相对衰落更加明显。按照布鲁克斯和沃爾弗斯提供的数据,2014年中国经济总量占美国比重为59.6%。2020年,新冠肺炎疫情暴发以来,关于中美经济总量差距不断缩小的声音不绝于耳。根据国际货币基金组织(IMF)2020年4月初公布的预测数据计算,2020年,中国经济总量将首次达到美国的70%以上,比2019年10月的预测提前了1年。[33]鉴于IMF公布的数据对各国政府有广泛的影响,我们可以合理推测,特朗普政府和美国的多数机构也受到该数据的影响。出于对中美经济实力差距进一步缩小的担忧,美国对华政策也将趋于严厉。2020年12月,日本经济研究中心(JCER)、英国经济与商业研究中心(CEBR)两家著名智库各自发布的预测报告均认为,以汇率衡量的中国经济总量将于2028年超过美国,比2019年预测的时间提前了5年。[34]中国在全球经济中所占的份额从2000年的3.6%增长至2019年的17.8%,2020年中国经济占美国比重为71.4%。采用前文布鲁克斯和沃尔弗斯使用的“包容性财富”指标,依据《包容性财富2018》报告重新计算的数据,中美实力对比又有了新的变化。根据这份新的报告,2010年美国的“包容性财富”为83.5万亿美元,2014年为88.1万亿美元,而2010年中国的“包容性财富”为52.6万亿美元,2014年为60.3万亿美元。2010年和2014年,中国占美国的比重分别为63.0%和68.4%,不仅远没有布鲁克斯和沃尔弗斯采用2014年版报告计算的差距那么大,甚至高于相应年份基于GDP计算的差距,而且,2014年中国的“包容性财富”略高于美国1995年的数值。[35]

比在全球层面权力转移更让美国担心的是,美国在西太平洋地区的主导权正在缓慢丧失。美国学者克里斯托弗·莱恩(Christopher Layne)认为,虽然美国军事力量首屈一指,但中美两国面临着不同的安全挑战,美国要确保三个地区,而中国只需集中于东亚地区。衡量中美两国军事实力的相关标准是地区性的,而不应该是全球性的。莱恩建议,美国应承认中国声称的东亚地区霸权地位以及中国作为一个平等大国的地位,以此推动美中关系的稳定与合作。[36]现实主义代表性人物米尔斯海默则一贯坚持,如今的美国已没有二战结束后那样广泛和压倒性的优势。在美国相对衰落态势下,美国势必要收缩,在东亚地区实施离岸平衡战略。[37]

就南海地区安全平衡而言,中国海军崛起的势头十分明显。2013年11月下旬至12月底,中国首艘航母辽宁舰在南海海域完成累计100余项实验和训练科目。[38]2019年11月下旬,美国印太司令部司令菲利普·戴维森(Philip S. Davidson)在加拿大举行的一个论坛上表示,“中国过去30个月在全球部署的海军比过去30年还多”[39]。2019年12月,中国第一艘国产航空母舰山东舰在海南三亚交付给海军使用。在“蓬佩奥声明”之后,美军派遣“双航母”赴南海演习,紧接着中国南部战区海军航空兵在南海有关海域展开高强度训练。中国国防部发言人在回答记者提问时表示,美国公然违背美方对南海主权问题不持立场的政治承诺,暴露出美方的“霸权心态”、双重标准。面对美国的挑衅,中国将更加坚定地推进巡航,更加坚定地捍卫自己的主权和安全,更加坚定地维护南海的和平稳定。[40]

2020年11月2日,美国国务院发布了《特朗普论中国》文件集,开宗明义声称其“类似于美国外交官乔治·凯南1946年给国务院的‘长电报”。[41]这份文件汇编的开篇是2018年10月美国副总统彭斯在哈德逊研究所的演讲,其余7篇均为2020年特朗普本人及其重要政府人士的对华政策讲话,虽然没有纳入南海问题上的“蓬佩奥声明”,但副总统彭斯在其演讲中多处提到了南海问题,并点出了2009年美国“无暇号”在南海的遭遇。2020年7月17日,美国司法部长威廉·巴尔(William Barr)在其演讲中进一步污蔑中国在南海的合法行动,“中国声称对整个南海拥有广泛和历史上靠不住的主张,藐视国际法院的裁决,建立人工岛屿,并设置军事哨所,骚扰邻国的船只”[42]。

从《特朗普论中国》这份文件集中,我们可以明显感觉到,特朗普政府南海政策的转变,似乎是因为中国在南海问题上的行为特征预示着中国想取代美国在东亚的主导权。2020年7月22日,美国副国务卿斯蒂芬·比根(Stephen Biegun)在参议院作证时强调,在南海问题上,中国使用恐吓手段破坏东南亚沿海国家的主权权利,用“强权制胜”取代国际法,反映出中国的掠夺性世界观。[43]对于特朗普政府南海政策转变的原因,中国学者同样提出了类似假设。例如,北京大学胡波认为,美国对中国在南海行动的“污名化”,根本目的是为了限制乃至遏制中国的海上崛起,与“基于规则的国际秩序”关系不大。[44]暨南大学蒋琛娴和鞠海龙认为,美国南海政策极端化的主要动因和目标是希望以南海问题为抓手,压制和排除中国挑战。[45]《人民日报》发表署名“钟声”的评论文章,驳斥美国国务院的涉南海声明,认为美方以“航行霸权”行径威胁本地区安全稳定,是推动南海军事化的始作俑者。[46]因而,中美双方都将对方在南海问题上的行动定位于展示强权意志,均认为对方侵犯和误用国际法的相关规定。中美双方围绕南海问题的话语之争具有浓烈的权力竞争意味。

在现实主义者看来,国际结构或者说国际力量对比是影响两国关系的最主要变量,两国关系的性质转变与哪一个具体问题领域并无太大关系。按照现实主义国际关系理论预测,预感自身处于衰落状态的大国,要比处于崛起进程中的大国,更倾向于发动防御性战争,以先发制人的姿态打压敌对方。[47]基于上述论断,美国学术界产生了权力转移理论,即认为权力下降的国家更可能会采取好战行动。如今这一论断也进一步得到微观层面的证据支撑,前景理论的分析表明,个人很少将自己国家的实力增长视为威胁,但很容易将实力下降视为威胁,其原因主要在于后者很可能导致未来更大的损失。[48]

虽然各方并不预期发生足以改变国际秩序的大国间战争,然而作为处于衰落状态的霸主,其政策可选项仍很多。最近有学者提出,霸主国在面临来自崛起国的挑战时,除了制衡、对冲、遏制等传统策略之外,也可以选择主动收缩(retrenchment)。该战略旨在通過消除对崛起国在某一个地区的限制,以便让衰落当中的霸主国得以更准确地理解崛起国的意图是良性还是恶性。一个著名的例子是19世纪90年代,英国从西半球收缩,将地区秩序的控制权让给了崛起中的美国,而美国在很大程度上维持甚至扩大了英国在拉丁美洲的自由经济秩序,这一结果使得英国比以往更加积极看待美国崛起的良性结果,促进了英美关系的和解,和平地实现了权力转移。在中美双边关系中,也有类似的现象,在美国影响力较低、中国行为相对不受约束的问题上,中国的合作意愿和行为更加可信。[49]哈佛大学教授斯蒂芬·沃尔特认为,国际力量对比,而不是国内政治,足可以解释美国对外政策中的绝大部分事件,然而特朗普政府并没有按照国际关系中的现实主义理论去指导美国的外交政策。[50]因此,中美力量对比可以解释一部分美军的行为,但不足以全面解释美国特朗普政府的南海政策转变。

南海问题的层次性与权力转移的顺序

自由制度主义者虽然也承认基础性权力结构的变化是根本,但更强调不同的问题领域之间的权力配置差异,以及由此形成的不对称依赖对权力竞争的影响。[51]丹尼尔·德雷兹内(Daniel Drezner)沿用苏珊·斯特兰奇的分类法,认为崛起国的反霸权战略在生产贸易、安全、意识形态和金融等问题领域各有不同,其本质在于这些问题领域的权力转移具有不同的成本和收益。德雷兹内认为,一个理性的修正主义者在建立符合其自身利益偏好的国际制度时,会首先关注信息和思想领域,而安全或者金融秩序则应当是最后的竞争内容。原因在于,这两者在危机时刻的可替代性很差,霸权国将承受巨大的压力,因而会对这两个问题领域更加敏感,更有可能创造“试金石测试”(litmus test)。因而,挑战国在冲击霸权国主导的秩序时,对问题领域最优的选择时序如下:首先考虑观念和意识形态领域,其次是生产贸易层面,再次是安全领域,最后才是金融领域。[52]

21世纪初以来,中国至少在观念和贸易两个领域构成了对美国的显著挑战。在思想观念领域,最为人所熟悉的是时任英国外交政策研究中心研究员乔舒亚·雷默(Joshua C. Ramo)于2004年5月提出的“北京共识”,由于这一概念针对20世纪90年代初以来的“华盛顿共识”提出的,因而迅速在中外引起广泛讨论。[53]2017年10月,中共十九大报告引发了特朗普政府的极大关注,1个月后被称为特朗普军师的史蒂夫·班农即在东京发表演讲进行解读,认为中国形成了一种独特的“儒家重商主义专制模式”。[54]在贸易生产领域,中国2010年超过美国成为世界最大的制造业大国,在货物贸易领域也于2013年成为世界第一大国。[55]在中美贸易冲突爆发时,美国经济学界的主流看法是,导致美国制造业岗位流失的重要原因是中国加入全球化引发的产业转移。[56]2021年1月初,英国《经济学人》公布的数据显示,中国是包括德国在内的64个国家的最大货物贸易伙伴,而美国只有38个国家。[57]按照这一顺序,在贸易领域之后,美方会相当集中地关注中国在安全和金融领域发起的挑战。

与中美贸易逆差或者朝核问题等不同,南海问题具有多层次性,既涉及到海洋交通和全球贸易的通行,也牵涉该区域的地区主导权和秩序的竞争。特朗普政府南海政策的巨变,既是美国权力相对衰落的产物,但同时也体现出美国对不同领域权力转移更深入的认识。人们认识到权力转移是一个较长期的过程,但较少谈论不同问题领域所需要的时间和顺序。正如郑永年强调的,美国虽然仍是首屈一指的军事强国,但是在政治和经济上正处于相对的衰落状态。[58]南海问题至少事关秩序变迁的三大问题领域,有关海洋法的规范性认识、贸易和地区安全关系。特朗普政府在美国大选期间,选择在南海问题上进行政策转向,事实上是对上述问题领域权力更替顺序的连锁反应。

中国在南海问题上被美国所探测到的权力转移信息具有多样性。部分西方学者指出,尽管中国的实力地位快速上升,但中国的行为也存在着自相矛盾之处。在不同的问题领域,中国的行为方式变化极大,让外界难以综合判断中国的战略意图。在这些不同的问题领域中,南海岛礁建设被普遍认为体现了中国欲成为霸主的意图。[59]除了经济和军事因素这类硬权力的转移,软实力的变化也会影响人们对意图的界定,中国虽然还无法扭转美国有关南海论述的主导地位,但中国本身有关南海的话语影响力正在上升。[60]

因此,在特朗普政府看来,中国在南海争端中强化主权以及岛礁建设的行为,突出表明中国政府不愿意遵守被美国人认可的一套海洋秩序,冲击了美国有关国际海洋秩序的观念和思想。在这套海洋秩序和理念中,美国人最为关注的是“航行自由”。这一点甚至也得到了印度学者的认可,“美国在南海的国家利益显而易见。经由海上交通线而实现的海上贸易自由通行对美国经济至关重要。在战略层面,海上交通线允许美国海军在印度洋和太平洋之间穿行,极大地促进了美国的全球军事态势。因此,美国的政策不允许南海被中国当作是势力范围”[61]。

然而,中国并不认同美国所界定的利用国际法在南海展示军事力量的合法性。一方面,中国始终坚持认为,由于美国不是《联合国海洋法公约》的签署国,因而美国在解释公约相关条款时存在先天不足。另一方面,诸多学者也都指出,美国实施“航行自由行动”旨在实现维护自由主义国际秩序和巩固美国全球霸权。[62]2018年10月,美国副总统彭斯在哈德逊研究所的演讲中强调,“美国海军将继续在国际法允许和我们国家利益要求的任何地方飞行、航行和行动”,恰恰体现了这种双重性。[63]从国际法的发展来看,20世纪80年代以来的公海航行自由,也受到如环保、打击犯罪等公海管制事项的约束,沿海国在毗连区和大陆架的管理、开发也会对航行自由产生影响,海洋不同部分的通行权也有变化。此外,《联合国海洋法公约》对历史性水域和海湾、远洋群岛水域、远洋低潮高地等均未作出规定,习惯法还处于形成之中。因而,美国屡次批评其他国家的“过度海洋主张”,实质上是试图通过单方面的军事行动实践,掌控对《联合国海洋法公约》的解释。[64]美军在南海持续升级“航行自由行动”,不仅反映出中美双方在南海问题上围绕不同海洋法理念持续的争论,也在一定程度上表明,美国仍然持有一种“美国例外论”,不愿意完全执行《联合国海洋法公约》的规定,而倾向于通过强大的军事力量形成海洋领域的习惯法。

在“蓬佩奥声明”发布之前,不少中国学者认为南海问题在特朗普政府“美国优先”战略中地位比较低。例如,韦宗友的分析表明,虽然特朗普政府在南海实施“航行自由行动”的频次已经超过奥巴马时期,但是特朗普政府秉持“美国优先”战略,无意继续实施奥巴马政府的亚太再平衡战略,南海问题并不是其亚太政策的关注重点,相对于朝核及经贸问题,南海问题只是一个相对边缘的问题,不能高估南海问题在特朗普对外政策中的重要性。[65]陈慈航认为,从奥巴马时期到特朗普政府时期,美国南海政策经历了从强制外交到强调武力威慑的方向性转变,但是由于美国并非南海争端的当事国,在南海地区的利益并非其核心利益,因而在“美国优先”理念主导下,南海问题被特朗普政府列为亚太战略的次要考量。未来一段时期,美国在南海问题上再次对华推回或者爆发冲突乃至战争的可能性极小。[66]

如果“蓬佩奥声明”标志着美国南海政策的巨变,那么我们可能需要改变上述判断,至少南海问题在特朗普政府后期成了重要议题,而且特朗普政府否定中国主张合法性的缘由是中国增强海军建设对地区稳定和秩序的威胁。由此,关于特朗普政府不重视自由主义秩序的定论,至少不适用分析南海问题。特朗普政府并不是全面否定多边主义,而是如一些论者指出的那样,是选择性地退出一些多边主义机制。[67]不过,既有文献几乎没有讨论的是,特朗普政府在海洋自由秩序领域是否也是一种选择性的多边主义,即执行既有国际制度内的抗议、退约、国际机制转移或者新建国际制度等措施。从“蓬佩奥声明”的内容来看,特朗普政府在海洋领域仍然沿袭里根政府以来的政策,选择不加入既有的国际制度,但却遵循有利于美国国家利益的海洋制度,即“航行自由行动”。

由于特朗普政府的对外政策显著地背离传统的美国对外关系理念,特朗普对外政策的组成部分和戰略目标也比以往历届美国政府来得更狭窄和集中。看上去较为矛盾的是,特朗普政府为什么要在一个此前不那么重要的问题领域进行有史以来颇为重大的政策突破呢?一种合理的解释是,正因为海洋问题不是特朗普政府议程中的重要问题,因此特朗普政府并不急于在这一问题领域打破既有的多边主义秩序。“蓬佩奥声明”认定中国主张不合法的主要依据是2016年的南海仲裁裁决,而后者完全是按照美国政府的设计往前推进的,是一份披着法律外衣的政治性裁决,与《联合国海洋法公约》完全不是一回事。奥巴马政府主导了2016年“南海仲裁案”,而特朗普政府则接受了这一安排,将南海视作美国“印太战略”的重要组成部分。[68]对美国白宫、国务院以及国防部涉及南海问题的政策文本进行话语和词频分析后发现,特朗普政府对南海议题的描述多和“印太”有关,且将该议题与秩序、争端、国际法等紧密联系在一起。[69]

特朗普政府所谓“美国优先”的对外政策,核心目标是减少美国的多边主义承诺,要求盟友加速提高安全支出,聚焦于经贸问题,减少贸易赤字。从“蓬佩奥声明”来看,特朗普政府在经贸议题、南海问题和“印太”多边主义国际秩序之间建立了某种联系,认为中国将严重影响到美国在全球和亚太地区的利益。特朗普政府自始自终没有放弃“美国优先”战略,并在2020年大选前夕公布《特朗普论中国》文件集,将中国定性为比苏联更强大的对手。在此过程中,南海问题也成为特朗普政府的重要关注点,构成了中美双边关系质变的重要组成部分。而特朗普政府对华政策的核心在于扭转贸易赤字,因此需要加以讨论的是,经贸问题如何影响了对中美关系性质的判断,并外溢到了对南海问题的看法。

事实上,很多研究中美关系的学者都认识到,特朗普政府越来越倾向于从各个方面加剧对华博弈,不同问题领域之间的关联显著增强。但在此基础上,仍有必要讨论这些不同问题领域之间的联系机制,以及为何特朗普政府需要在2020年7月实施新的重大调整的南海政策?从南海问题的多层次性出发,就可以比较好地理解美国的逻辑。按照美国战略与国际问题研究中心提供的数据,2016年大约有3.4万亿美元的贸易额经过南海,占当年全球贸易的21%。中国有超过64%的海运贸易通过南海,美国对南海的依赖程度较低,大约14%的海运贸易通过南海。[70]2020年7月14日,亦即“蓬佩奥声明”发表后第二天,美国国务院亚太事务助理国务卿史达伟(David R. Stilwell)在美国战略与国际问题研究中心发表演讲,进一步阐述了美国政府的相关看法。史大伟声称:“中国正越来越多地利用其人工岛屿作为骚扰行动的基地,以限制东南亚沿海国家进入近海石油、天然气和渔业。”据估计,南海海域蕴藏着价值2.6万亿美元的可开采海上石油和天然气,南海附近渔场雇佣了大约370万人,每年有近4万亿美元的贸易通过南海,其中超过1万亿美元与美国市场有关,美国与东盟的贸易额每年达到3000亿美元。史大伟断言,南海影响到依靠海洋自由来确保国家繁荣的国家和个人,而中国试图控制这片海域。[71]在美国看来,如果让中国控制了南海,就会显著削弱美国在亚洲的同盟体系,因此,海洋秩序观念、经贸通道和印太地区秩序等都应以南海为中心而展开。

中美“战略竞争”、自由主义国际秩序的国内挑战与南海问题的前置

从学理角度考虑,需要进一步加以探讨,究竟是中美关系的系统性转变导致美国南海政策变化,还是因为美国南海政策(包括自由主义国际秩序)首先发生转变,动摇了美国对中美关系性质的根本看法?从时间线索来看,如果中美关系的性质转变发生在特朗普政府南海政策转变之前,那么可以说是前者导致后者,如果两者并行而至,南海问题被当作检测中美关系性质转变的一种证据,那么很难说中美关系整体性变化对局部问题的影响,更加可能的是南海问题具有一定的独立性,遵从自身的发展逻辑,例如,被广泛当作是自由主义国际秩序的一部分。

近年来,美国围绕自由主义国际秩序发展前景展开了极为丰富和深刻的论辩,其中越来越呈现出共识的是这种秩序面临的挑战主要在于美国的国内政治经济体系,而来自国际层面的影响处于第二位。新自由制度主义理论的创立者罗伯特·基欧汉对美国有关自由主义国际秩序辩论方向的转变曾有过一个重要判断:2016年之前,美国政策精英围绕全球秩序的辩论主要是讨论美国是应该积极领导,还是收缩、退出联盟等,其针对的是崛起的新兴国家。但是,随着特朗普当选为美国总统,美国面临的最大外交挑战来自内部,而不是外部。[72]四年以后,越来越多的美国人认识到,决定美国前途和命运的主要在于美国能否解决好国内问题,而这也正是拜登在2020年美国大选中战胜特朗普的重要原因。

在这种论辩气氛和政治对立的影响下,美国在与中国竞争时需要更加重视相关问题领域对美国国内的冲击。也就是说,特朗普政府南海政策的转变,很可能主要是美国国内政治对立的结果,而不是中美关系的质变。2020年8月5日,国务委员兼外长王毅在接受新华社专访时指出:“美方的目的就是要把南海搞乱,把地区国家绑上美国战车,从而服务于其国内政治和地缘战略。”[73]因此,特朗普政府南海政策的巨变既有国内政治层面不同问题领域相互渗透的因素,也有美国政府对国际秩序的看法转变的影响。需要进一步加以讨论的是,特朗普政府在2020年7月宣布改变美国政府在南海争端上的立场时,美国政府当时对国际秩序和国际力量对比的看法是什么?国内政治在改变美国地缘战略目标和形势的研判上发挥了何种作用?

在特朗普政府上台之前,美国政府已经认识到自由主义国际秩序面临的挑战,但是其思辨方向仍然是传统的外部来源,认为美国自身的政治经济体系没有问题,挑战来自于外部。但是,特朗普上台之后实施的一系列政策表明,自由主义国际秩序更为根本性的挑战来自于西方社会的民粹主义,特别是美国的民粹主义和经济民族主义联盟。例如,曾任美国政治学会主席的戴维·莱克(David Lake)认为,对自由主义国际秩序的挑战并不是特朗普总统的产物,而是产生特朗普总统的原因。[74]从政治秩序的角度看,这种观点认为美国建立和维持秩序的根本基础在于国内,如果国内的基础不稳,那么在国外的霸权也是不牢固的。其实,基欧汉和伊肯伯里等国际关系自由主义者也持上述观点,虽然国际秩序形成主要是世界大战后实力对比急剧变化的结果,但二战后国际秩序的内容与形式,則与自由主义理念密切相关。[75]与现实主义者倾向将中国崛起看作是自由主义国际秩序的主要威胁不同,国际关系理论中的自由制度主义者并不这么认为。从逻辑上说,美国自由主义国际秩序的基础仍然是国内的,即传统政治精英在国内层面实施“内嵌的自由主义”,说服国内中下阶层达成社会契约,因而可以集中全美国的力量,在国际领域推进美国的一套理念和秩序。[76]

美国国际关系的自由主义学者通常认为,美国硬实力尽管衰落,但是国际制度也是美国实力的组成部分,如果过早地从国际舞台上撤离、不重视国际制度,那么将加速自由主义国际秩序的崩溃,这也是不利于美国国家利益的。对照特朗普废除不少美国政府参与的多边主义制度的做法,可以说特朗普的外交政策也不符合自由主义。因此,特朗普政府的对外政策,既不是传统上的现实主义,也不是完全的自由主义,而是试图改变自由国际主义的国内分配效应,使其服务于其所认定的国内政治经济体系。

在“蓬佩奥声明”发布前后,时任美国国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩、联邦调查局局长克里斯托弗·雷、司法部长巴尔等政府高官密集地就涉华问题广泛宣扬,这显然有对美国选情的重要考量,试图通过全面打压中国获得美国民粹主义势力和极端左翼的支持。为了配合和彰显这种动员的效果,2020年7月4日,美国海军“里根”号和“尼米兹”号航母打击群从菲律宾海进入南海,举行双航母军事演习。不过,美国国防部在声明中称,该航母打击群在南海进行双航母军事演习,是为了支持“自由和开放的印太战略”。[77]也就是说,在印太地区,而不只是在南海,维护一个开放的秩序,对于驱动美国国内政治势力仍然至关重要。

事实上,近年来中国也越来越认识到决定中美关系长期发展趋势和竞争力的是国内能力而不是国际扩张。例如,吴心伯认为,中美战略竞争的本质不是霸权之争,也不是安全之争,而是经济实力和社会治理能力之争。[78]2020年8月底,国务委员兼外长王毅在法国访问时明确指出,中美博弈不是权力地位之争,不是社会制度之争,而是单边和多边、零和博弈还是互利共赢的竞争。[79]中美经济实力差距在2020年新冠肺炎疫情冲击下的急剧缩小,进一步展现了中国应对重大危机的治理优势,使得国际社会在看待新冠肺炎疫情背景下中美大国竞争时更加明确国内问题的重要性。

按照多数学者的分析,拜登政府将重回多边主义。同样也有很多人预期,拜登政府的对华政策难以实现根本性转变,在南海问题上将继续实施强硬政策。美国媒体频繁引用的一个例证是,2020年8月,美国民主党总统竞选纲领文件中有22处提到中国,而2016年大选期间的纲领只有8处提及中国。在这份民主党政纲中,拜登承诺,民主党人将明确、有力且一以贯之地在经济、安全和人权领域捍卫美国利益,反击中国政府的一些做法和主张。[80]按照拜登本人在《美国为何必须再次领导:特朗普之后拯救美国外交政策》一文中的陈述,其对华政策可以简要概括为三点:第一,美国将与其他民主国家联合起来,塑造从环境到劳动力、贸易、技术以及透明度的规则。第二,美国对华将采取强硬措施,阻止中国“继续掠夺美国和美国公司的技术和知识产权”,不让中国主导未来的技术和产业发展。第三,美国打算在气候变化、防扩散和全球卫生安全等“中美利益交汇的问题”上与中国合作。[81]令人颇感意外的是,拜登在这篇预示新政府对外政策纲领的文章中并未提及南海问题。在整个总统竞选期间,拜登基本上避免讨论南海问题。[82]如果拜登政府维持并升级特朗普政府在南海问题上的对抗态势,那么将背离奥巴马时期持中立立场的南海政策主张。2016年4月,时任副国务卿布林肯在越南国家大学演讲时强调,美国仍将继续在国际法允许的任何地方航行和飞越,“美国对不同和相互竞争的领土主张不持任何立场,但是美国在这些主张的提出方式上存在着重大的利益关系”。[83]

对于一个力图恢复奥巴马政府时期多边主义框架的新政府而言,放弃“美国优先”是否将影响其在南海问题上的言辞和行动,在南海问题上加剧对抗是否有利于其捍卫自由主义国际秩序,美国南海政策是否会再次大转变?这些问题无疑将成为各方关注的焦点。更为重要的是,目前讨论较少、然而却涉及到南海问题根本性质的关键问题是:美国南海政策是从属于美国对华政策,因而服从于其基本的对华战略和逻辑;还是美国“自由航行”的范围要逾越南海政策以及对华战略,属于更为广泛的美国自由主义国际秩序的组成部分,因而其政策逻辑并非完全服从对华关系的调整?特朗普政府对华政策质变的一个主要特征是,否定尼克松时期以来对华的接触和融入政策,采用“脱钩”方式重新界定中美关系的竞争性。众所周知,自尼克松政府以来美国对华政策背后的大战略是美国主导的自由主义国际秩序,而特朗普政府的对外政策被普遍视作放弃自由国际主义的基本假设。[84]如果拜登政府的南海政策被当作是恢复和支撑自由主义国际秩序的支柱之一,那么从议题地位上看完全有可能和对华政策平起平坐,两者均服从于自由主义国际秩序,但彼此之间具有较强的独立性。这意味着南海问题将较少受到国内政治对立的影响,而是趋向传统政策的回归。

在被提名担任拜登新政府国家安全事务助理之前,杰克·沙利文(Jake Sullivan)于2019年初在《外交事务》上撰文强调,2016年以来,美国外交政策界面临的首要难题是面对不断恶化的形势,如何塑造一个新的中美关系,使之促进美国的利益,但同时又不會让中美关系演变成对抗。美国如今已经放弃对华“负责任的利益相关者”的定位,以“战略竞争”定义中美关系的框架,但美国决策层并不清楚这种竞争的目的是什么。[85]时隔半年后,在和库尔特·坎贝尔合作撰写的《美国如何与中国既挑战又共存》一文中,沙利文写道,美国应该放弃通过接触或者战略竞争改变中国的想法,而是想办法实现与中国在军事、经济、政治和全球治理四个关键竞争领域的共存。两位作者认为,中美军事竞争将主要集中于印太地区,美国应当承认美军在该地区难以保持完全的主导地位,美军的重心是防止中国干涉其机动自由,并且减少对美国盟友和伙伴的胁迫。而在与中国的经济竞争中,最具决定性的因素是美国的国内政策。[86]因此,拜登政府在南海有可能采取前文所说的主动收缩战略,但会在外交层面加强与盟友的协调。

与特朗普政府有着重大区别的一点在于,拜登政府将中美战略竞争的目的定位于维护美国中产阶级。沙利文和拜登都倾向于认为,美国外交政策和国家安全的力量应立足于一个庞大而稳定的中产阶级。[87]用沙利文自己的话说,奥巴马政府的不足在于没有在外交政策和国内政策之间建立紧密联系,而拜登新政府“在外交政策和国家安全方面所做的每一项工作,最终都必须以其对美国工人家庭、中产阶级、普通美国人的影响来衡量”。[88]按照沙利文和坎贝尔的说辞,拜登政府将重新定义南海问题。一方面,南海问题最为关键的依然是“航行自由”,美国将继续在民事和军事领域证明这一点。另一方面,两人也强调,“航行自由”一旦受到限制,中国面临的风险最大。一旦南海紧张局势升级,首先受到损害的是航运保险,这将提高中国通过南海的所有货物和服务的价格。[89]美国战略与国际问题研究中心的数据显示,虽然马六甲海峡短期关闭不会对财政造成不可控的负担,但是如果马六甲海峡由于持续动荡而被指定为战争风险区,战争风险保险费的价格将大幅度上涨。而联合国贸发会2011年公布的数据表明,该年经过马六甲海峡的所有交通,每月花费的战争风险保险总费用为1.7亿美元。[90]

在2020年5月的一次采訪中,布林肯谈到,2013年底中国宣布东海防空识别区之后,时任美国副总统拜登访华,向中国政府表示不会承认该防空识别区。布林肯强调,拜登是“航行自由”的坚定支持者。同时,拜登政府也希望通过国际法和外交的方式解决南海争端。[91]2020年9月下旬,作为拜登的外交政策顾问,布林肯在接受采访时表示,拜登政府对外政策有三个重要理念:领导、合作和民主。如果拜登当选为美国总统,那么特朗普执政的四年就会被看作是例外,这意味着特朗普在南海政策上照顾国内政治气氛的需求将显著下降。同时,布林肯也强调,在每一个关键指标上,中国的战略地位都在增强,而美国的战略地位由于特朗普政府而变弱。但布林肯并不认为中国构成的挑战真的在于中国力量的强大,而主要在于美国的弱点在特朗普政府时期展现得更多,包括经济和工人的竞争力、民主和政治制度的力量、联盟和伙伴关系的活力等。

简要结论

2009年以来,南海问题逐渐升温,并逐步成为中美关系的重要议题。2020年7月,特朗普政府发表“蓬佩奥声明”,几乎完全否定了中国在南海的相关主张,引起了国际社会的广泛关注。对美国南海政策巨变的原因,比较容易接受的一种解释是中美战略竞争波及地区热点问题,在此基础上更为深入的解读则立足于美国维持霸权地位,美国采取了双重标准,选择性解读国际法。

本文的分析表明,这一解释有其合理性,但对于理解特朗普政府选择表态的时机以及政策转变力度的解释则略显不足。为此,本文认为美国霸权衰落是比权力竞争更有力的解释。与通常认为美国霸权衰落来自于外部竞争不同,美国越来越认识到美国权势地位的衰落既有特朗普政策的破坏,也有长期的国内政治经济体系的问题。虽然对霸权衰落的原因有不同的理解,但从结果上看,霸权衰落导致的外交政策后果具有一致性,为了防止未来潜在收益的损失,霸主国事实上要比崛起国更加倾向于先发制人,遏制崛起国在地区秩序上挑战霸权国的主导地位。而且,南海问题与中美关系中某一个单一内容的问题也有很大区别,而是与海洋秩序观念、贸易通道和地区秩序等紧密联系在一起,具有相对的独立性,并不完全从属于对华关系。理论研究表明,崛起国在挑战霸权国时,一个比较合理化和更具理性的选择,是根据问题领域采取不同的策略,并且在时间顺序上呈现出有序的安排,即首先从非物质的思想观念层面开始,既而强化在贸易生产领域的赶超。截至目前,中国在上述两个方面已经对美国构成较大的挑战。特朗普政府在中美贸易摩擦加剧之后,针对南海问题发难,也在一定程度上证明了继思想观念和贸易之后,中国海军力量在东亚地区的崛起给美国带来了挑战。而且,由于南海问题具有综合性和多层次性,也成为特朗普政府动员国内政治势力的一个重要抓手。

目前,各方都在预测拜登政府的南海政策走向,且并未达成一致意见。虽然拜登在对外政策领域总体上将维护自由主义国际秩序,更加重视盟友,与特朗普政府具有很大的不同。但深入分析来看,拜登重视自由主义国际秩序,会更加侧重以规则为基础的秩序,而在南海问题上,特朗普政府后期的政策也基本上遵循了这一点,突出表现在升级“航行自由行动”。因而,拜登政府也会继续实施这一行动,但略有区别的是,拜登政府会调动盟友资源,进行多边化的操作。同时,拜登政府的团队对亚洲局势有更深入了解,主张以外交手段协调对华关系,而不是像特朗普那样激进化,因此在南海政策也有可能从特朗普政府全面否定中国主张的立场上后退,进行一定程度的收缩。此外,与特朗普政府有重大区别的是,拜登政府将会弱化国内政治对立在南海问题上的影响。

注释

[1]韦宗友:《特朗普政府南海政策初探》,《东南亚研究》,2018年第2期,第123~136页;陈慈航:《美国在南海问题上的对华政策转向——基于强制外交与威慑理论的考察》,《当代亚太》,2019年第3期,第95~128页。

[2]王缉思:《如何判断美国对华政策的转变》,《环球时报》,2019年6月13日,第14版。

[3]Michael R. Pompeo, "U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea", Department of State, July 13, 2020, https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/.

[4]David B. Larter, "2019 Saw a Record Number of Imperial Navy 'FONOPs' Provocations in the South China Sea", Feb 7, 2020, https://www.anti-empire.com/2019-saw-a-record-number-of-imperial-navy-fonops-provocations-in-the-south-china-sea/; Dave DeCamp, "US Warship Sails Near Chinese-Claimed Island in South China Sea", December 22, 2020, https://news.antiwar.com/2020/12/22/us-warship-sails-near-chinese-claimed-island-in-south-china-sea/.

[5]Geoff Ziezulewicz, "New in 2021: More FONOPs around the world for the Navy?", December 31, 2020, https://www.navytimes.com/news/your-navy/2020/12/31/new-in-2021-more-fonops-around-the-world-for-the-navy/.

[6]Raissa Robles, "Joe Biden won't soften US stance on South China Sea, experts say", November 9, 2020, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3109130/joe-biden-wont-soften-us-stance-south-china-sea-experts-say.

[7]Ding Duo, "On South China Sea, expect more of the same from US President Joe Biden", December 7, 2020, https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3112866/south-china-sea-expect-more-same-us-president-joe-biden.

[8]Richard Javad Heydarian, "South China Sea: A Biden-Dutere Reset", January 8, 2021, https://amti.csis.org/south-china-sea-a-biden-duterte-reset/.

[9]Anthony Saich, "The one thing I would do first to create an effective China policy", November 12, 2020, Harvard Kennedy School, https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/politics/one-thing-i-would-do-first-hks-faculty-share-post-election#TonySaich.

[10]鐘飞腾:《南海问题研究的三大战略性议题——基于相关文献的评述与思考》,《外交评论》,2012年第4期,第21~36页。

[11]赵明昊:《美国在南海问题上对华制衡的政策动向》,《现代国际关系》,2016年第1期,第29~41页。

[12]倪峰:《美国的南海政策与当前的中美关系》,《太平洋学报》,2016年第7期,第18页。

[13][美]傅泰林:《美国对南海有关争议的政策:1995~2017》,齐皓译,《当代美国评论》,2017年第1期,第41~56页。

[14]刘琳:《对近年来美国南海问题研究的梳理及评估》,《亚太安全与海洋研究》,2018年第1期,第23~35页。

[15]Michael R. Pompeo, "U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea", Department of State, July 13, 2020, https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/.

[16]Deirdre Shesgreen, "Trump administration rejects nearly all Beijing's claims in South China Sea, a move likely to inflame tensions", July 13, 2020, USA Today, https://www.usatoday.com/story/news/world/2020/07/13/trump-administration-chinas-claims-south-china-sea-unlawful/5429955002/.

[17]Dave DeCamp, "The US Has No Place in the South China Sea Dispute", July 29, 2020, https://original.antiwar.com/dave_decamp/2020/07/19/the-us-has-no-place-in-the-south-china-sea-dispute/.

[18]The Economist, "Banyan South China scene", Vol.436, No.9204, July 25, 2020, p. 44.

[19]Congressional Research Service, "U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress", Updated December 29, 2020, Congressional Research Service, R. 42784, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42784.

[20]Mozammil Ahmad, "What hides behind the 'new' US policy for the South China Sea", August 16, 2020, https://moderndiplomacy.eu/2020/08/16/what-hides-behind-the-new-us-policy-for-the-south-china-sea/.

[21]曾勇:《美国的南海攻势与中国的政策选择》,《亚太安全与海洋研究》,2020年第6期,第67~79页。

[22]朱锋:《美国南海政策的危险转型》,《边界与海洋研究》,2020年第5期,第21~24页。

[23]钟声:《搅浑南海 注定徒劳》,《人民日报》,2020年7月15日,第3版。

[24]黄惠康:《中国在南海的领土主权和海洋权益不容侵犯——评美国国务卿蓬佩奥所谓“涉南海声明”》,《边界与海洋研究》,2020年第5期,第5~20页。

[25]M. Taylor Fravel and Kacie Miura, "Stormy Seas: The South China Sea in US-China Relations", Draft date, June 15, 2020, MIT Political Science Department Research Paper, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3680649.

[26]齐皓:《印太战略视角下南海问题国际化的特点与前景》,《南洋问题研究》,2020年第3期,第67~81页。

[27]王传剑、李军:《中美南海航行自由争议的焦点法律问题及其应对》,《东南亚研究》,2018年第5期,第134页。

[28]美方认为,1996年5月15日,中国政府公布“领海直线基线划法”。2002年12月开始实施的《中华人民共和国测绘法》第五十一条,关于“将专属经济区内的外国测量船活动定为犯罪”的规定。2013年11月23日,中国国防部公布防空识别区。参见U.S. Department of Defense, "Annual Freedom of Navigation Report: Fiscal Year 2018", December 31, 2018, https://policy.defense.gov/Portals/11/Documents/FY18%20DoD%20Annual%20FON%20Report%20(final).pdf。

[29]Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, "The Once and Future Superpower: Why China Won't Overtake the United States", Foreign Affairs, Vol. 95, No.3, May/Jun 2016, p. 103.

[30] Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, "The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-first Century: China's Rise and the Fate of America's Global Position", International Security, Vol.40, No.3 (Winter 2015/2016), pp. 7-53. 有關GDP和该指标的详细介绍和批评,可以参考张宇燕、方建春:《GDP与IWI:核算体系与人类福祉》,《经济学动态》,2020年第9期,第15~29页。张宇燕和方建春认为,在大国博弈中,“包容性财富”基本上涵盖了国家间的主要力量对比,而GDP包括在内的是以流量为主的增量,甚至有欣赏歌剧、打网球等活动,这类活动在国家间政治经济竞争中发挥功效的空间微乎其微。

[31]Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, "The Once and Future Superpower: Why China Won't Overtake the United States", p. 91.

[32]钟飞腾:《特朗普主义与美国同盟体系的转型》,《当代美国评论》,2019年第3期,第20~47页。

[33]IMF, World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, April 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

[34]Japan Center for Economic Research, "Asia in the Coronavirus Disaster: Which Countries are Emerging? —China overtakes U.S. in 2028-2029", December 10, 2020, https://www.jcer.or.jp/english/asia-in-the-coronavirus-disaster-which-countries-are-emerging; The Centre for Economics and Business Research, World Economic League Table 2021, December 2020, 12th edition, https://cebr.com/wp-content/uploads/2020/12/WELT-2021-final-29.12.pdf, p. 11.

[35]Shunsuke Managi and Pushpam Kumar eds., Inclusive Wealth Report 2018: Measuring Progress Towards Sustainability, Routledge, 2018, pp. 249, 252.

[36]Christopher Layne, "Preventing the China-U.S. Cold War from Turning Hot", The Chinese Journal of International Politics, Vol.13, No.3, 2020, pp. 343–385.

[37][美]约翰·米尔斯海默:《大幻想:自由主义之梦与国际现实》,李泽、刘丰译,上海人民出版社,2019年。

[38]倪光辉:《航母试训 稳步推进》,《人民日报》,2013年12月29日,第6版。

[39]David Vergun, "Freedom of Navigation in South China Sea Critical to Prosperity, Says Indo-Pacific Commander", Nov 23, 2019, DOD News, https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2025105/freedom-of-navigation-in-south-china-sea-critical-to-prosperity-says-indo-pacif/.

[40]《海军航空兵组织新型战机在南海开展高强度训练》,《人民日报》,2020年7月31日,第7版。

[41]The White House, "Trump on China: Putting America First", November 2, 2020, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/11/Trump-on-China-Putting-America-First.pdf.

[42]The White House, "President Trump on China: Putting America First", Foreigh Policy, November 2, 2020, p. 78.

[43]Stephen Biegun, "U.S. Policy Toward China: Deputy Secretary Biegun's Remarks to the Senate Foreign Relations Committee", July 22, 2020, https://translations.state.gov/2020/07/22/u-s-policy-toward-china-deputy-secretary-bieguns-remarks-to-the-senate-foreign-relations-committee/.

[44]胡波:《不是別人,是美国要控制南海》,《环球时报》,2020年9月29日,第14版。

[45]蒋琛娴、鞠海龙:《论美国实施极端南海政策的客观条件》,《和平与发展》,2020年第5期,第1~27页。

[46]钟声:《搅浑南海 注定徒劳》,《人民日报》,2020年7月15日,第3版。

[47]Jack S. Levy, "Declining Power and the Preventive Motivation for War", World Politics, Vol.40, No.1, 1987, pp. 82-107.

[48]Dustin Tingley, "Rising Power on the Mind", International Organization, Vol.71, No.S1, Supplement: The Behavioral Revolutionand International Relations (2017), pp. S165-S188.

[49]Brandon K. Yoder, "Retrenchment as a Screening Mechanism: Power Shifts, Strategic Withdrawal, and Credible Signals", American Journal of Political Science, Vol.63, No.1, 2019, pp. 130-145.

[50]Stephen M. Walt, "US grand strategy after the Cold War: Can realism explain it? Should realism guide it?", International Relations, Vol.32, No.1, 2018, pp. 3-22.

[51]Joseph S. Nye, "Power and Interdependence with China", The Washington Quarterly, Vol.43, No.1, 2020, pp. 7-21.

[52]Daniel W. Drezner, "Counter-Hegemonic Strategies in the Global Economy", Security Studies, Vol.28, No.3, 2019, pp. 505-531.

[53]Joshua Cooper Ramo, "The Beijing Consensus", 2004, https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2006/09/244.pdf; Joshua C. Ramo, "China has Forged its Own Economic Consensus", FT.com, May 6, 2004; 庄俊举:《关于“北京共识”与中国模式研究的若干思考》,《当代世界与社会主义》,2005年第5期,第24~28页;Yasheng Huang, "Debating China's Economic Growth: The Beijing Consensus or the Washington Consensus", Academy of Management Perspective, Vol.24, No.2 (May 2010), pp. 31-47.

[54]刘建飞:《理性应对班农式冷战思维》,《学习时报》,2018年1月15日,第2版。

[55]王政:《坚定不移走中国特色新型工业化道路——访工业和信息化部党组书记、部长苗圩》,《人民日报》,2012年9月18日,第9版;刘志强:《2014中国经济开局良好 前景更好》,《人民日报》,2014年3月6日,第13版。

[56]钟飞腾:《超越霸权之争:中美贸易战的政治经济学逻辑》,《外交评论》,2018年第6期,第1~30页。

[57]Anonymous, "Advantage, Beijing", The Economist, Vol.438, No.9227, January 9, 2021, p. 12.

[58]郑永年:《美国衰落的五个因素》,《领导文萃》,2015年第7期,第32~36页。

[59]Lukas K. Danner and Felix E. Martin, "China's hegemonic intentions and trajectory: Will it opt for benevolent, coercive, or Dutch‐style hegemony?", Asia & the Pacific Policy Studies, Vol.6, 2019, pp. 186-207.

[60]Mikael Weissmann, "Understanding Power (Shift) in East Asia: The Sino-US Narrative Battle about Leadership in the South China Sea", Asian Perspective, Vol.43, No.2, 2019, pp. 223-248.

[61]Dr Amit Singh, "South China Sea Disputes: Regional Issue, Global Concerns", Maritime Affairs, Vol.8, No.1, 2012, p. 125.

[62]郑实:《美国“航行自由行动”的法理根基与双重本质——兼论中国的因应之道》,《武大国际法评论》,2020年第1期,第35~54页。

[63]The White House, "Trump on China: Putting America First", November 2, 2020, p. 10.

[64]张新军:《变迁中的“航行自由”和非缔约国之“行动”》,《南大法学》,2020年第4期,第110~129页。

[65]韦宗友:《特朗普政府南海政策初探》,《东南亚研究》,2018年第2期,第123~136页。

[66]陈慈航:《美国在南海问题上的对华政策转向——基于强制外交与威慑理论的考察》,《当代亚太》,2019年第3期,第95~128页。

[67]王辉:《特朗普“选择性修正主义”外交的特点及影响》,《现代国际关系》,2019年第6期,第28~34页;王明国:《选择性退出、多边间竞争与特朗普的反制度化国际战略》,《国际论坛》,2020年第1期,第20~40页。

[68]余敏友:《美国南海政策的新发展及对我国的挑战——评蓬佩奥南海声明》,《边界与海洋研究》,2020年第6期,第5~19页。

[69]贺先青:《特朗普政府的南海政策: 话语、行为与趋势》,《南洋问题研究》,2018年第3期,第63~75页。

[70][90]China Power Team., "How Much Trade Transits the South China Sea?", China Power, August 2, 2017., Updated August 26, 2020, https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/

[71]David R. Stilwell, "The South China Sea, Southeast Asia's Patrimony, and Everybody's Own Backyard",July 14, 2020, https://www.state.gov/the-south-china-sea-southermony-and-everybodys-own-backward/.

[72]Jeff D. Colgan and Robert O. Keohane, "The Liberal Order Is Rigged: Fix It Now or Watch It Wither", Foreign Affairs, Vol. 96, No.3, (May/June 2017), pp. 36-44.

[73]王毅:《有必要為中美关系树立清晰框架》,《人民日报》,2020年8月6日,第3版。

[74]David A. Lake, "International Legitimacy Lost? Rule and Resistance When America Is First", Perspectives on Politics, Vol.16, No.1, 2018, pp. 6-21.

[75]John G. Ikenberry, "The Next Liberal Order", Foreign Affairs, Vol.99, No.4, 2020, pp. 133-142.

[76]John G. Ruggie, "International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order", International Organization, Vol. 36, No. 2, International Regimes (Spring, 1982), pp. 379-415.

[77]Brad Lendon, "Tensions heat up in South China Sea as US makes significant show of force", July 6, 2020, https://edition.cnn.com/2020/07/06/asia/south-china-sea-aircraft-carriers-intl-hnk-scli/index.html.

[78]吴心伯:《论中美战略竞争》,《世界经济与政治》,2020年第5期,第96~130页。

[79]《王毅在法国国际关系研究院发表演讲》,外交部网站,2020年8月30日,https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/xghd_673097/t1810493.shtml。

[80]Ben Westcott, "China looms as Biden's biggest foreign policy challenge. Here's where he stands", CNN, Nov 17, 2020, https://www.msn.com/en-us/news/world/china-looms-as-bidens-biggest-foreign-policy-challenge-heres-where-he-stands/ar-BB1b2icj.

[81]Joseph R. Biden, "Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump", Foreign Affairs, Vol.99, No.2(Mar/Apr 2020), pp. 64-76.

[82]Rachel Esplin Odell, "Biden Would Probably Continue Course Toward Conflict With China", October 22, 2020, https://www.realclearworld.com/articles/2020/10/22/biden_would_probably_continue_course_toward_conflict_with_china_581721.html.

[83]Antony J. Blinken, "Remarks at University of Social Sciences and Humanities Under Vietnam National University, Hanoi", April 21, 2016, https://2009-2017.state.gov/s/d/2016d/256461.htm.

[84]Xinyuan Dai and Duu Renn, "China and International Order: The Limits of Integration", Journal of Chinese Political Science, Vol.21, No.2, 2016, pp. 177-197; Graham Allison, "The Myth of the Liberal Order", Foreign Affairs, Vol.97, No.4, 2018, pp. 124-133; Alastair Iain Johnston, "China in a World of Orders: Rethinking Compliance and Challenge in Beijing's International Relations", International Security, Vol.44, No.2, 2019, pp. 9-60; Daniel W. Drezner, Ronald R. Krebs and Randall Schweller, "The End of Grand Strategy", Foreign Affairs, Vol.99, No.3, 2020, pp. 107-117.

[85]Jake Sullivan, "More, Less, or Different?", Foreign Affairs, Vol.98, No.1, 2019, p. 172.

[86]Kurt M. Campbell and Jake Sullivan, "Competition Without Catastrophe: How America Can Both Challenge and Coexist With China", Foreign Affairs, Vol.98, No.5, 2019, pp. 96-110.

[87]Natasha Bertrand, "The inexorable rise of Jake Sullivan", November 28, 2020, https://www.politico.com/news/2020/11/27/jake-sullivan-biden-national-security-440814.

[88]Scott Detrow, "Why Biden's National Security Adviser Plans to Focus on The U.S. Middle Class", December 30, 2020, https://www.npr.org/sections/biden-transition-updates/2020/12/30/951280373/why-bidens-national-security-adviser-plans-to-focus-on-the-u-s-middle-class.

[89]Michael Morell, "Interview with Jake Sullivan Kurt Campbell", October 9, 2019, https://www.cbsnews.com/news/transcript-jake-sullivan-and-kurt-campbell-talk-with-michael-morell-on-intelligence-matters/.

[91]CBS News, "Transcript: Joe Biden foreign policy adviser Antony Blinken on COVID shortfalls, failures in Syria", May 20, 2020, https://www.cbsnews.com/news/transcript-joe-biden-foreign-policy-adviser-antony-blinken-on-covid-shortfalls-failures-in-syria/.

責 编/张 晓