印度尼西亚对于中国崛起的认知

2021-04-23印尼阿迪亚埃杜亚尔德耶里米亚

[印尼]阿迪亚·埃杜亚尔德·耶里米亚

(印度尼西亚大学 国际关系学院,印度尼西亚 雅加达)

一、引言

21世纪,中国的快速崛起在国际政治中产生了前所未有的影响,学者和观察家们一直在争论中国是否将能遵守其和平崛起的承诺。然而,中国的承诺只是天平的一侧。本研究认为,其他大国对中国不断提升的能力与地位的反应,也将决定着中国崛起的现象对国际稳定的正面的或负面的影响。鉴于此,作为邻近中国的最重要的和最具挑战性地区之一的最大国家,印度尼西亚如何看待和应对不断崛起的中国,是本文的研究主旨。

关于印尼对华政策,学界的研究兴趣本身就是对中国崛起的一种承认。可以说,东南亚最大国家和东盟实际领导国的对华政策,是“厘清中国崛起路径的一项重要指标”。[1]一些著述已经给雅加达对北京的战略反应贴上了“矛盾”的标签,这在一定程度上表现出关于印尼战略反应的理论困惑。与现实主义学派的预测完全相反的是,对于中国这样一个近在咫尺的崛起大国,印尼既未寻求制衡,也无意搭便车。实际上,雅加达采取了一种制衡与搭便车并重的双轨战略,一方面谨慎对待与这个崛起大国关系中的风险,另一方面又谋求从中获利。

许多学者认为,印尼的中国认知是雅加达在战略上应对中国崛起的最重要的基础之一。他们考察了这种认知和印尼外交政策精英对于中国的常见观点的历史和社会根源,同时又指出在印尼形形色色的官僚机构和非国家行为体之间,对于中国的看法千差万别。[2]此外,学者们把印尼对华政策的决定因素,归结为印尼领导人如何看待其本国在地区事务中的地位和作用。迈克尔·利弗(Michael Leifer)指出:“在看待其本国之于地区场景的应有地位上,印尼和中国运用了同一种镜像。”[3]这种“地区权利”意识,使得印尼成为中国在东亚的“天然的地缘政治对手”,因而也就决定了印尼对于中国的战略观完全不同于其他东南亚国家。

在本项研究以前,关于后苏哈托时代印尼的中国认知的最新的系统性考察,可见之于丹尼尔·诺沃特尼(Daniel Novotny)的研究。[4]他的原始数据材料,来源于他对45名印尼外交政策精英的深度采访,其选样标准是基于当事人的声誉和地位。通过运用定性内容分析,诺沃特尼发现,4种中国形象构成了印尼精英关于中国的威胁认知:“中国巨大无比,中国傲慢,中国侵略扩张,中国是印尼的地缘政治对手。”[5]这些精英还对中国的称霸意图、不断增强的军事力量、主导印尼经济的潜力表示担忧。他声称,印尼人拥有一种“爱恨交加”的中国认知。由于历史原因和社会政治因素,印尼国内存在着一种根深蒂固的对华猜忌,使得这种矛盾认知中的“喜爱”成分被抵消。

近年来的学术著作提出的观点,似乎与诺沃特尼的发现大有出入。他们认为,印尼接近中国的方式已出现重大变化,近期双边关系不断改善,印尼的中国认知愈益趋于积极。[6]鉴于此,本文试图对这种认知变化何以出现进行初步但全面的考察,弄清已有研究所持有的主流看法是否继续存在,以及印尼的中国形象是否包含了新的要素。

二、研究方法

本文主要基于半结构化访谈的方法,对共计81名印尼外交官和学者的访谈内容进行分析。这两类人员代表着塑造印尼外交政策的官僚群体和非官僚行为者。在后苏哈托时代,印尼的外交政策制定的协商性和精致性愈益增强。[7]一方面,官僚精英在外交决策中据有核心地位;另一方面,体制外的外交政策利益相关方,诸如媒体、非政府组织、智库和学术界,卷入越来越深。为了更深入考察印尼外交官和学者的中国认知,本研究采用定性内容分析方法。

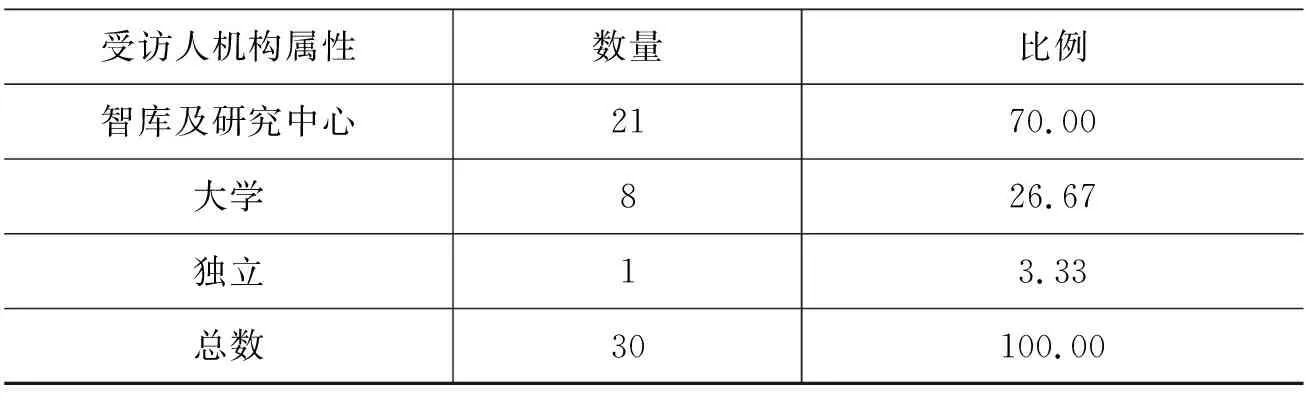

访谈对象中的印尼外交官的选样,是有针对性的。本文包括印尼外交部最高层级的成员的观点,例如司长、大使和总领事。这一层级人员的选取,旨在获得印尼外交官僚体制当中最具影响力的看法。此外,本文还考察佐科总统第一个任期(2014—2019)内负责涉华事务及印尼—中国关系的那些官员的中国认知。这类人员包括亚太司和非洲司局的中低级外交官,尤其是东亚和太平洋局、驻北京的印尼大使馆、驻广州和上海的印尼总领事馆的外交官。为了确保选样观点的广泛性,还采用了滚雪球的抽样方法。因此,本项研究的选样对象包括那些任职于东盟对外合作局(the Directorate for ASEAN External Cooperation)、亚太/非洲区域内和区域间合作局(the Directorate for Asia-Pacific and African Intra- and Inter-regional cooperation)、法律事务和国际条约局(the Directorate for legal affairs and International Treaties)的外交官。就此而言,这类外交官的中国认知并非来自于双边视角,而是源自于他们在东盟或亚太经合组织关联论坛的经历,或者基于他们对于国际法的理解。表1列举了本项研究所采访的外交官的职衔。

表1 受访外交官的职衔

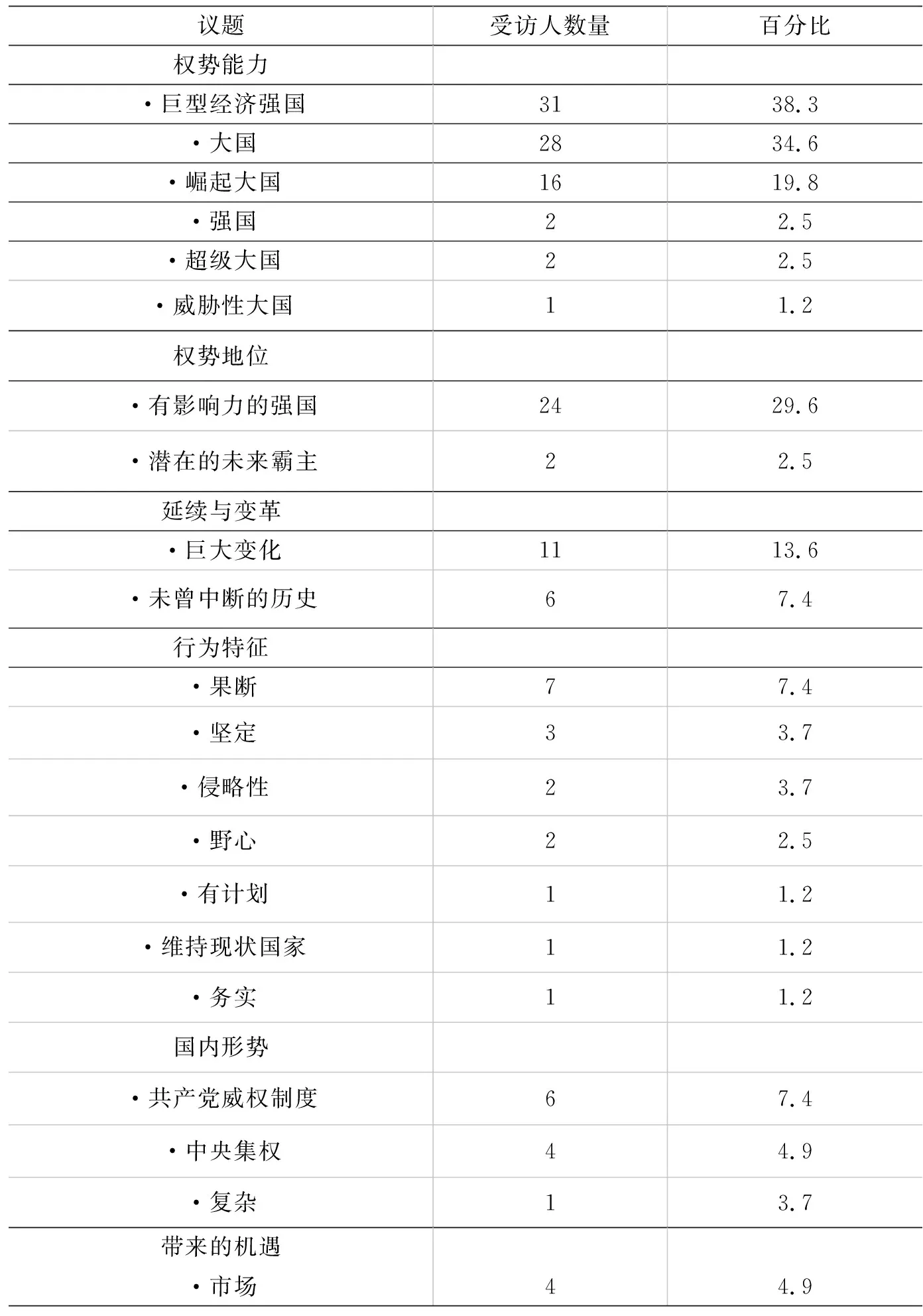

此外,印尼学者的选择是基于滚雪球的取样流程。关于印尼外交决策中具有影响力的人物,本文从先前的一些研究文献进行了挑选,梳理出最初的种子名单。诺沃特尼的研究访谈包括11名著名的印尼学者,其中一些来自印度尼西亚大学、雅加达的印尼战略与国际问题研究中心(CSIS)、哈比比中心(The Habibie Centre)和印度尼西亚科学院(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)。其他研究也承认,这些机构的学者具有影响印尼外交决策的能力。[8]阿迪亚·埃杜亚尔德·耶里米亚·拉利桑(Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang)也梳理出一个印尼学者名单,在苏西洛总统执政10年期间,这些学者在诸如《指南针报》(Kompas)和《雅加达邮报》(The Jakarta Post)之类的报刊上,就涉华外交积极发表他们的观点。[9]以此为基础,本项研究还纳入了雅加达的中国研究中心(Center for China Studies, CCS)的专家。这些最初的种子名单被拿来作为推荐人选,以便把其他著名的印尼学者纳入采访取样。表2根据其所属机构,列举了非外交官类受访人的比例。(1)在非外交官取样中,只有一位学者不是来自于前述机构。虽然他是一位独立专家,但一些受访人向作者指出,他仍在积极参与印尼外交政策过程。

表2 非外交官受访人比例

为获得定性研究材料,田野工作分两个阶段展开。第一阶段始于2018年3月,历时3个月。在此期间,主要是面对面地采访雅加达、北京、上海、广州和厦门的外交官受访人。绝大多数受访人都是通过电子邮件或即时通讯软件(WhatsApp)进行单独交流,他们的电子邮件或移动电话号码来自作者的私人通讯名单,或者经过印尼外交部工作的朋友帮忙取得的。只有少数联系过的人拒绝了采访要求。但是,应当指出的是,一些采访约见因为受访者的日程突然变化而一再取消,结果,这些采访也就未能如愿进行。在北京、上海和广州所进行的田野调查,得到了负责采访调查工作的驻外使团教育主管的支持。这使得作者能够尽可能多地采访到任何一个使团的印尼外交官。不过,由于外出公务旅行或执行官方任务,一些外交官未能接受采访。

田野调查的第二阶段在雅加达进行,从2018年6月开始,到2018年9月结束。在这段时间里,作者仅对非外交官人员进行访谈,也是通过电子邮件或即时通讯软件(WhatsApp)进行单独交流。在这件事上,作者并未与受访人所属的学术机构建立正式联系。他们的联系方式要么原本就在作者的通讯名单当中,要么是在其他受访人的帮助下获得的,只有少数联系过的人未回应采访要求。但是,应当指出的是,对非外交官受访人的最后一次采访是在2018年11月完成的,因为在田野调查的第一或第二阶段,这位采访人既不在雅加达也不在中国。

为了在印尼人对所调查问题做出的回答中真正体现他们的中国认知,作者采用了定性内容分析方法。玛格丽特·施赖尔(Margrit Schreier)认为,定性和定量内容分析遵循相同的事先确定的步骤,因为两种方法都试图通过编码而系统地分析数据材料。[10]两种方法的核心都在于编码框架的运用,包括“确立分类定义,将材料分解成编码单元,并区分试验阶段分析与主要阶段分析”。[11]尽管两者大同小异,但定性内容分析强调文本字面内容之外的因素,力求展现隐藏在文本当中的或更多与语境相关的含义。定性分析旨在对分析材料进行全面描述,故有别于定量方法,定性内容分析的编码框架至少在一定程度上要来自于材料本身。[12]

三、受访人关于中国的总体认知

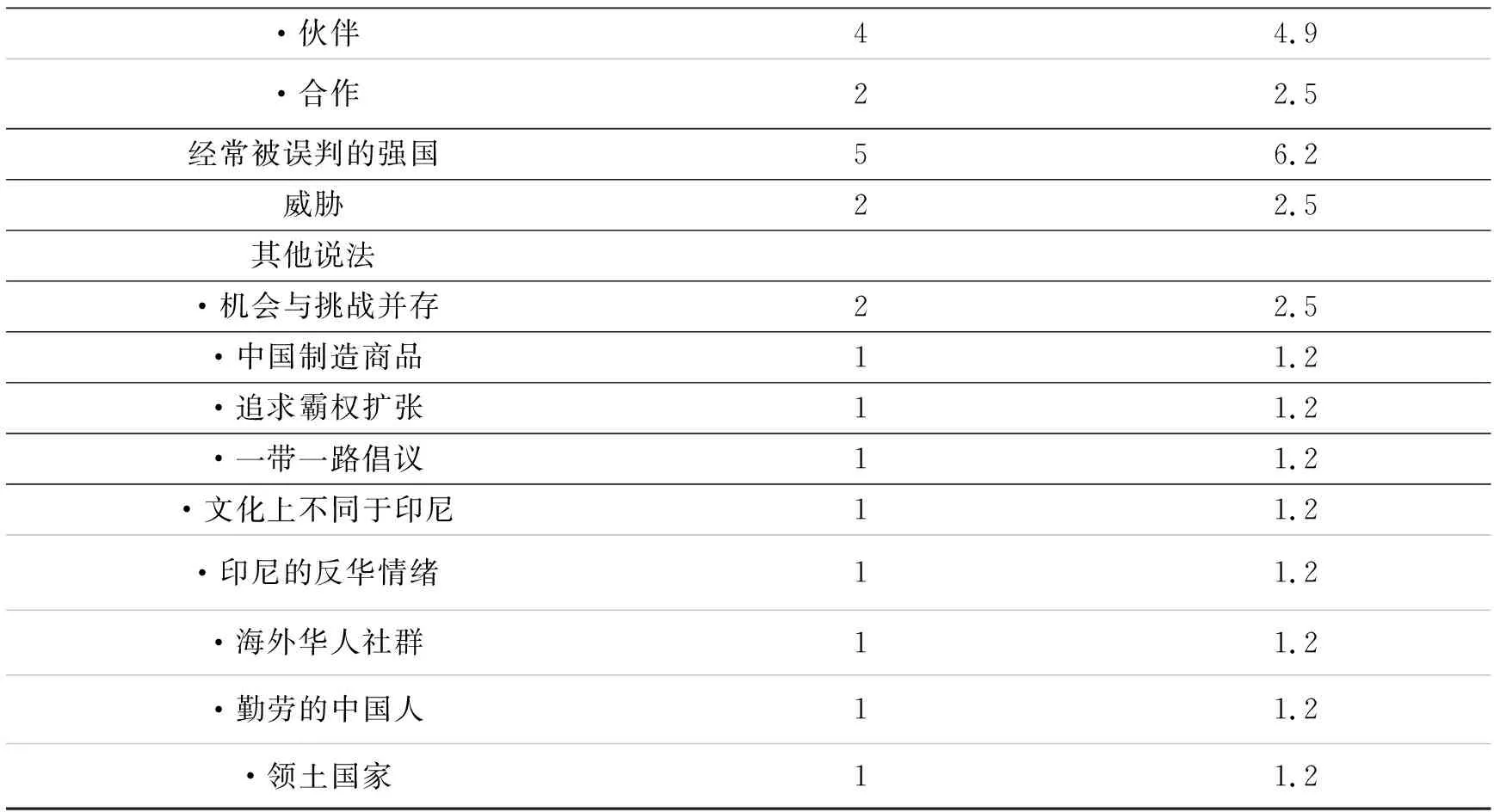

在本研究中,受访人首先要以一种无所不谈的方式,描述他们对于中国的最初印象。这个步骤的部分目的,在于在整个采访过程中激发受访人的思路,从而为他们提供一个开始思考中国的切入点。更重要的是,这样做是为了“同时引出一些最突出印象的元素”。[13]一开始提出的具体问题是:“当你想到中国是国际政治中的一个国家时,你立刻想到了什么?”应当指出,受访人对这个问题的回答,不能一下子被当作是他们对于中国的全部印象。然而,正如王建伟指出,“可能的情况是,他们的回答反映了他们对于中国的‘记忆最深刻的或最能够还原的印象’。”[14]表3归纳了受访人关于中国的总体认知。

表3 关于中国的总体认知(受访人数量:81人)

对他们的答案进行编码之后,形成了8个大类,包括:权势能力、权势地位、变化与延续、行为特征、带来的机遇、国内政治形势、误判以及其他说法。如表4所示,对于很大一部分受访者来说,最初的中国认知包括了对该国的能力地位的看法。还有相当一部分受访者提供了对于中国权势地位的描述。这些表明,关于中国的体量是如此巨大以及中国在国际政治中发挥何种作用的描述,是受访者对于中国的最初印象的最常见的看法。表3还显示,对于中国内部的延续性和变革性以及中国的国际行为留下深刻印象的,人数不多。同时,对于中国的内部政治形势、中国可能会带来的潜在机遇以及中国经常被误判一事上产生印象的,人数也有限。

表4 关于中国总体认知的构成要素 (受访人数量:81人)

(续表4)

表4展现了受访者关于中国总体印象的更多细节。近40%的受访者专门提到中国是一个巨型经济强国。他们不断提到一些数据,用来描述中国作为“世界经济巨人”或“世界经济发电站”的形象,包括中国的国民生产总值、经济增长率、国际贸易量、对外投资额和外汇储备总额。虽然一些受访者观察到中国在经济方面并未超越美国,但其他一些受访者认为中国将很快超过美国而成为世界最大经济体。

此外,只有很小一部分受访者在他们的最初印象描述中提到“大”或“巨大”。他们指称中国是一个“大国”时,是通过描述中国的人口数量是如此巨大以及地理规模是如此庞大。其他权势能力要素,诸如技术进步和自然资源,也被纳入关于中国形象的描述。

在28位受访者当中,有11人在描述中国是一个“大国”时提到了军事能力。一些人解释道,中国军事力量增强不过是中国经济日益发展的结果。一位受访人估计说,中国的军事能力仍然落后于其他发达国家。此外,一位年轻的智库研究人员在其最初印象描述中,不仅谈到中国巨大的权势能力,而且还具体地指出中国的相当可观的军事和经济能力对印尼构成了“威胁”。

受访人关于中国的最初印象的另一种描述,表现为中国是一个“崛起大国”“新兴大国”或“强国”。一方面,这些概念的使用表明,人们承认中国已经拥有巨大的经济和军事能力。另一方面,这些说法,尤其是前两个(“崛起大国”“新兴大国”),用来表示中国的总体权势能力还是有限的。中国被认为是尚未拥有世界最强大国家的席位。中国还被视为一个部分的而非完全的超级大国。用一位年轻外交官的话说,“‘新兴’一词,依然适用于中国……中国不是一个军事超级大国,但却是一个经济超级大国。”另一名青年外交官呼应了这种观点,他说:“中国崛起在本质上更多是经济的而非政治的。”但是,另外两名受访者持有异议,他们认为中国已经具备了超级大国的内涵和能力。其中一位指出:“虽然绝大多数人认为超级大国只有苏联时期的俄国和美国,但我个人认为,一直有3个超级大国,即俄国、美国和中国。”

在第二大类权势地位方面,最常见的主观描述是中国的影响力地位,即“界定国家间关系的特点”。大约30%的受访人认为,中国是一个“主要大国”,拥有“相当大的影响力”,以致越过了它的近邻地区。一位外交官指出,这种地位进一步体现为中国的政策已经“影响到其他国家制定本国政策的方式”以及“其他主要大国如何制定应对中国的政策”。那些认为中国是一个有影响力的大国的人,提出“不能小觑”中国。因此,印尼“再不能忽视中国”,而是必须将中国纳入印尼外交政策议程。一位专家认为,这主要是因为,“像中国这样一个大国的任何政策行为,都不太可能只是产生较小的外部冲击微震。”一位年轻的智库研究人员甚至声称,许多国家“无法对中国说不”。她认为,中国通过大量投资和推动双边经济交往,成功对一些国家施加了它的影响力。

一位中层外交官就中国影响力表达了稍微不同的看法。他指出,基于巨大的权势能力,中华人民共和国“将来会拥有更深远的影响力,而不是它在当前所达到的地步”。中国可能会拥有相当大的经济杠杆,但它的“国际足迹还不是那么显著”。换言之,他认为中国的总体影响力可能是广泛的,但并不是没有限度的。

相较于上述第二大类中最常见的描述,另外两位受访者提出了一种完全不同的认知。他们没有强调中国当前的权势地位,而是聚焦中国在未来国际政治中的位置,这可能会潜在地决定中国要发挥更加确定性的作用。一位外交官认为,中国不仅会成为一个极为强大的国家,而且具有成为“霸权国家”的潜在能力。他评论道:“中国将势不可挡地成为强国,而且,如果中国有意图的话,它能够成为霸权国家……无论中国未来的意图如何,拥有如此巨大权势能力的国家,可能会潜在地成为霸权国家。”另一位外交官也同意,即中国肯定意识到成为霸权国家的巨大潜力,但他强调指出,中国不愿意称霸。他说,中国人“对于向其他国家炫耀这种地位感到不舒服”。这种描述只是表达了一种关于中国将成为一个慈善霸权的观点。

第三个最经常讨论的议题,涉及中国内部的变革与延续。根据表4,这个大类有两种认知。第一种认知的中国形象认为,中国经历了巨变。关于中国近期的国内情况,一些受访人表示,与二三十年之前相比,“中国可谓今非昔比”。他们所说的现象,主要是指中国经济的迅速而急剧的发展。一位外交官表示,中国是一个“过去一无所有,现在摇身一变而成为经济巨人”的国家。这种“变化中的中国”的形象,也反映在中国人民福利和生活条件的显著改善方面。一位中层外交官就此说道:“总体上,中国人的福利已经改善。过去,中国人吃馒头,在蒸馒头时会往里头加上一点混凝纸浆,用来增加馒头的筋道。现在,中国人习惯于浪费食品。变化真大啊。”

此外,访问或定居中国的经历,为其他一些受访者提供了亲眼见证中国变化的机会。他们谈到了让他们大开眼界的经历,因为他们以前从未想到过中国的经济发展取得了如此惊人的进步。一位青年外交官说,“抵埠当天,我就感到万分震惊。中国城市规模之大,确实超过了我此前的想象。”此外,在这组受访者当中,有人还谈到,他们抵达之前印象中的中国形象与他们亲眼看到的中国形象,两者之间有天壤之别。一位中层外交官表示,“在我第一次访问中国之前,我想中国还是一个传统的地方吧,可能跟我在越南见到的差不多。我从未想到,比如,广州是一个巨大而现代的城市,这可远远超出我的想象。在印尼所见到的中国形象,跟我亲眼看见的中国,完全不一样。”另一位外交官也看到了中国上层的变化,尤其是观念的变化。她说,这个群体“也有西化的想法”,他们“把欧洲人和美国人当榜样”。她认为,中国人的这种观念是令人难以置信的,在她启程前往北京时,她脑里子的中国是一个落后的共产党国家。

第三大类的第二种认知,可以界定为“延续性”形象。尽管中国发生了巨变,但在一些受访者看来,那些构成中华民族的主要元素并无变化。持这种观点的人,搬出了中华文明的悠久历史,中国被看作是“存活时间最久的大国”。中华人民共和国虽然成立于1949年,但中华民族可以追溯到此前的数千年。因此,一位青年外交官认为,“中国人始终自视为悠久历史的一个组成部分。他们还是过去的那个中华民族,但现在拥有更现代的面貌。”中国文明持续屹立不倒,无论这块土地上的制度是绝对君主制、共和制,还是人民共和国。一位资深研究人员认为,“中国作为一个国家的悠久历史,从古至今,始终未曾被彻底打断过。”这一点进一步加强了中华民族的独特品质。一位中层外交官认为,只有中国人可以宣称他们“拥有五千年的历史”。历史上有苏美尔人,历史上有埃及人,历史上有中国人,但今天却只有中国人。

在谈到关于中国的最初印象时,相当一部分受访者提到中国的行为特点。其中有7个人声称,中国外交政策行为有着“果决”的特征。中国被认为是“日益自信”,并且进一步表现为中国在外交上的“推介自我的方式、讨论问题的方式和挑选语言的方式”。习近平的领导力被看作是塑造以上中国行为方式的最重要的因素之一。在习近平的领导下,中国变得“积极有为”,向世界提供“中国概念”,比如“一带一路”倡议。

此外,中国的果断性还颇有争议地表现为中国在太平洋岛国的活动。一位青年外交官说:“一二十年以来,中国不断进入太平洋地区。这是中国资本进入这个地区的一股巨流。中国建造了基础设施、市场和医院,只是为了遏制台湾的影响。中国毫无保留地向太平洋国家提供资金。如果中国表示将提供100万美元,那么资金下周肯定就能到位。”一位资深国际关系学者指出,中国不断增强在非洲和拉美的存在,也是如出一辙。她认为,中国显然无意控制那里的任何国家。中国果决的对外政策行为,表现为中国政府为中国商人扩大地区业务提供全面和积极的支持。

采访期间,一位年轻学者就“果断”和“侵略”作出区分。前者被说成是一种安全驱动型行为,而后者被界定为权力驱动行为。他说,“果断意味着敢于为了确保生存而主张自我利益,与累积权力无关,是为了确保安全。另一方面,我认为,果断意味着走上侵略之路。”在这样的语境下,他进一步指出中国外交政策行为“并不包含扩张性,但有着果断性”。不过,也有少数受访者认为中国是一个“侵略性的”行为体。中国在南海争端中的活动以及在东海对抗日本的手法,被认为具有显著的侵略行为特征。

另一方面,有两位受访人认为中国是一个“有野心的”国家,有“超越美国”成为强国的“强烈动机”。其中一位受访者认为,“野心”和“认真”而非“侵略”更适合描述中国的国际行为。她解释说,“如果你有意伤害他人,就是侵略。如果只是跟你自己有关,那就是野心和认真。”

部分印尼外交官就中国外交政策行为的“坚定性”提出了他们的看法。他们认为,中国的坚定性突出表现在中国外交官维护中国国家利益一事上。印尼人认为,他们的中国同行是“强硬的谈判对手”,他们可以说是“坚定不移”。这是因为他们的上级无法容忍失败。不过,这样的行为特征再正常不过,因为坚定被视为是任何外交官的基本素养。

中国也被描述为一个极为擅长政策规划的国家。在执行政策倡议前,中国将首先确保财政支持和相关国内机构协调的能力,同时为长期发展制定计划。还有年轻外交官专门指出中国是一个“维持现状”的大国。在他看来,“我们不只是讨论南中国海,也涉及全局意义上的贸易问题,也就是在国际条约意义上,我认为中国仍然是遵守国际法的。”他还指出,“中国还参与和平建设、维和行动与和平进程……他们还作出了许多其他积极的贡献。”一位智库执行主任也认为,中国外交政策是务实性的。在这一点上,中国与其他国家发展关系,并没有受到特定价值观念的驱动。这个特征使得中国明显有别于西方大国,后者在执行外交政策过程中往往会扯上促进民主原则。

除了中国的国际行为,多位受访人也关注中国内政。在这方面,仅有一人认为中国是一个“复杂”的国家。这种认知有别于中国是单一的、铁板一块的中央集权政治实体的刻板印象。但是,其他关键词,如“共产党”或者“威权主义”,更多地出现在受访者对于中国的最初印象当中。一位高级研究员认为,中国的政治体制“与民主国家完全不同”。这些特征促使一位年轻外交官声称,中国与印尼在政治制度上的“差异”是显而易见的。此外,一位外交官立即提到习近平,描述其“目前驾驭中国政治的”方式。这进一步彰显了中国的中央集权政治权威被视为是中国外交政策得到成功执行的关键。一位外交官认为,“如果中央政府业已制定出某项政策,中国外交官将以任何可能的手段加以执行。”另一位学者也表示,在中国境内不可能发现有悖于官方立场的言论。在这里,她试图表明中国中央政府对于国家政策过程与付诸实施的强大控制能力。

表3显示,在描述他们对于中国的最初印象时,大约有10%的受访人提到“机遇”。其中有几位受访者指出,对于印尼产品来说,中国显然意味着一个巨大的“市场”。一位大使级外交官表示,“我们得利用中国。印尼应该开拓中国的巨大市场。”此外,还有一个有些争议的机遇,有待印尼去开拓,此即中国不断扩大的“旅游市场”。一位中层外交官表示,“至少有1.2亿中国人进行海外旅行。他们是最大的消费群体。”基于上述观察,他认为,如此巨大的数字“代表着机遇……我认为我们应当给他们机会。中国提供了许多可加利用的机会。”

随着中国在国际政治中的颇具影响力的作用,以及对于中国可能带来的经济机遇的设想,其他受访者提出了“伙伴”形象的说法。事实表明,印尼除了与中国建立伙伴关系以外,似乎“别无选择”,因为区域内的这两个大国“彼此需要”。关于印尼—中国双边商业往来的统计数据也证明中国是印尼的最大“贸易伙伴”所言不虚。正如一位资深外交官指出,“中华人民共和国不仅是我们的密切伙伴,还是我国的主要贸易伙伴,贸易总额达到6000万美元左右。”中国还被看作是一个带来“其他经济机遇”的国家,从而有益于印尼。一位外交官对这种看法作出回应说,印尼必须“建立更好的谅解,增进互信”,以求扩大双边经济合作。事实还表明,由于中国在国际事务中的巨大影响力,印尼还应当进一步深化与中国的合作。在这方面,印尼应当紧紧抓住有利形势,推动印尼政策措施,实现印尼国家利益。

很多受访者提出这样一种观点,即中国经常被世界上的许多国家误解为是一个消极的行为体,而不只是印尼有这样的误解。一位中层外交官将这种现象归因于中国的巨大权势能力,因而导致许多国家立即将该项特征与中国的巨大潜力联系起来,认为中国是对于国际稳定的一个威胁。然而,在他看来,中国扩充权势能力是防御性的,并未对其他国家构成威胁。此外,尤其在印尼,社会文化动因被看作是重要的推动因素,导致人们关于中国的常见误解。这是指总体上的印尼社会所存在的对于印尼华人的猜疑和偏见。鉴于此,一位中层外交官甚至作出评论指出,“我国对中国的‘外交政策’永远不会正常化,除非我们最终能够在某种程度上逾越内心的障碍,承认印尼华人文化是印尼文化的一个组成部分。”此外,一位大使级外交官认为,美国和日本在确保印尼社会无处不在的对于中国的错误认知一事上,难辞其咎。人们认为,在中国威胁论得到广泛接受方面,这两个国家是主要的获利者。

表4显示,在关于中国的最初印象的交谈中,只有两名受访人感受到来自中国的威胁。其中一位,是来自一位年轻的智库研究人员。他指出,中国的军事力量增长“至少会妨碍印尼实现国家利益”。在他看来,中国威胁表现为中国在南海地区的“领土侵略”,“或者利用经济杠杆追求特定政治利益”。另一位是外交官,他也认为中国继续与邻国存在边界争端,导致了其他国家的主要顾虑。

有一组7位受访人还提到了关于中国的其他一些因素。一位高级研究员认为,中国工业制成品进入世界各地市场,是她脑海里想到中国时产生的第一个印象。调查报告指出,在她看来,中国意味着“既是机遇又是挑战”。按她的表述就是,“中国是一个注定带来许多好处的国家,但我对它也深感忧虑。”一位资深安全专家在谈论关于中国的最初印象时,指出中国正在寻求扩张。他还认为,“中国会谋求霸权”,因此中国崛起对其他国家而言“会构成挑战”。不过,他声称,追求扩张并非中国所独有。“其他大国也像中国那样追求同样的目标……对大国来说,这是一种必然趋势。”

此外,一位大使级外交官表示,在想到中国作为国际政治大国时,中国提出的“一带一路”倡议立即进入他的脑海。一位接受过汉学训练的青年外交官也直接指称说,中国在文化上显然有别于印尼。一位智库研究人员也表示,除了作为国际关系的一员以外,中国并没有什么独特之处。

此外,这个小组中还有两名受访者提到关于华人社群的印象。其中一位高级研究人员对海外华人社群的印象颇为深刻,那就是他们对许多国家的经济影响极大,包括在印尼。他还谈到,华人的勤劳品质给他留下深刻印象,而且正是华人积极推动了印尼的成功转型。一位智库行政主任在谈及中国时,情不自禁地提及印尼国内的反华情绪。这也被视为是阻挠中国进一步发展对印尼接触关系的重要因素。

关于中国的一般性描述表明,多数受访者均对中国的巨大能力印象颇深,绝大多数特别将中国视为一个经济强国而不是军事强国。这些人普遍地将中国看作是一个大国,同样地,他们不仅认为中国是一个颇有影响的国际政治大国,他们还对中国的重大转变和中国文明的悠久历史有着深刻的印象。这些发现意味着,中国作为一个颇有影响力的、体量巨大的经济强国,至少是这部分受访对象中的普遍认知。

这种将中国看作是具有巨大权势能力和重大国际事务影响力的认知趋势,也反映在受访人对于中国国际行为的印象上。绝大多数受访人给出了中国在追求国家利益方面更加自信、果断、坚定的形象。此外,就正面形象而言,那些认为有机会与中国合作的人数,超过那些将中国视为威胁的人,后者认为中国是侵略性的、威胁性的或扩张性的。部分受访者甚至对中国抱有同情态度,他们认为中国是一个经常被误解的国家。还有一点也值得指出,即只有仅少数受访者在其最初印象谈话中提到“共产党”这个词,或其他涉及印尼华人或海外华人社群的议题。这些数据似乎表明,苏哈托时代在印尼所盛行的“三角威胁”理论,[15]即中国、共产党和华人社群相互关联而成为国家威胁之源,已大大逆转。

四、受访人关于中国外交政策行为的观点

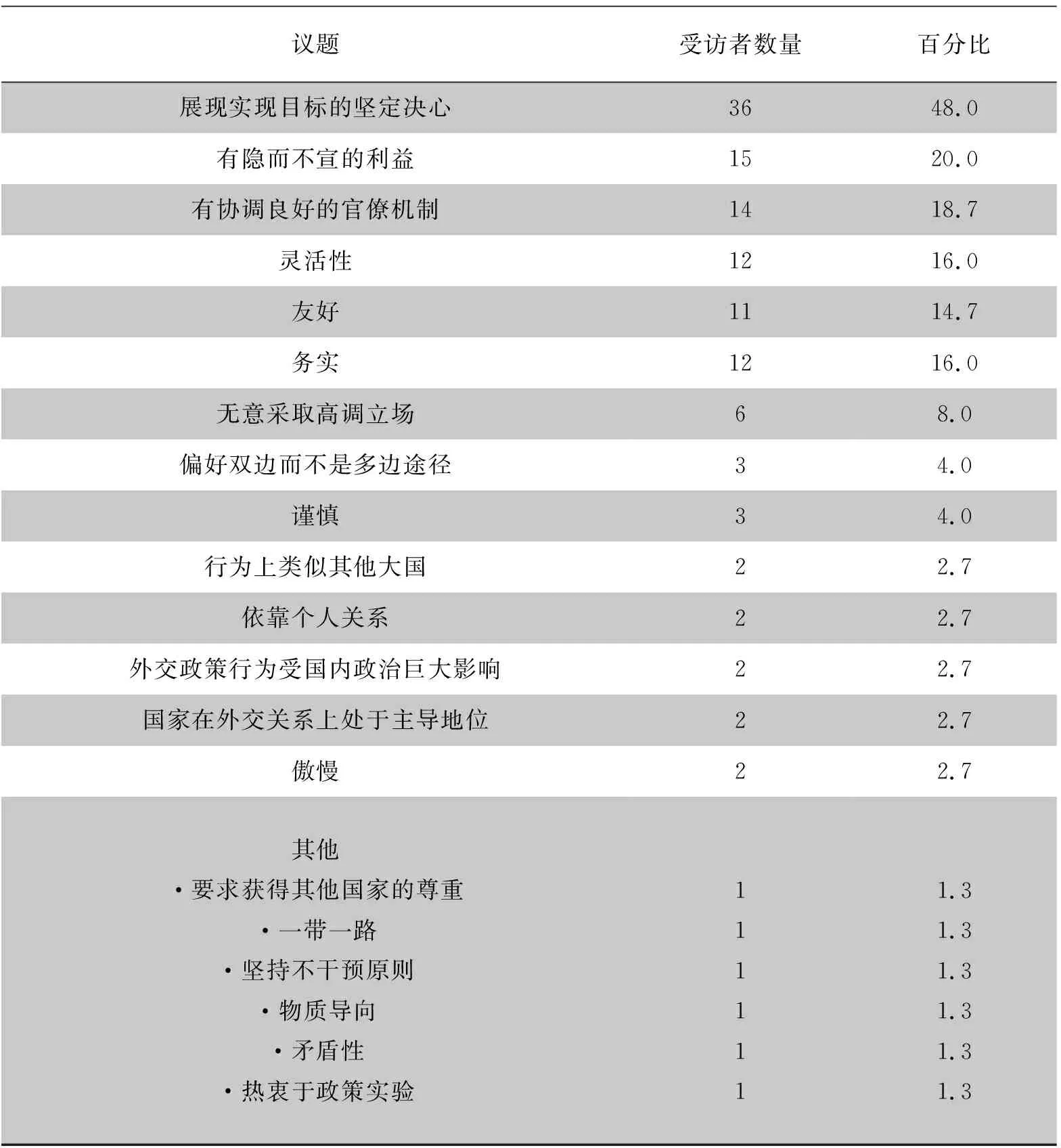

作为探讨印尼人关于中国外交政策动因之认知的一部分,本项研究邀请受访人描述其如何看待中国外交政策行为。在采访过程中,作者向受访人提出以下问题:“你认为,怎样才能最为恰当地描述中国人推行其外交政策的方式?”表5根据受访人对该问题的答案而制作,在对他们的答案进行分析后,形成7类议题。

如表5所示,绝大多数受访者将中国描述为一个下定决心要实现其对外政策目标的国家。在这种情况下,“坚定”成为绝大多数受访人用来描述中国外交政策行为的一项特性。在描述中国的坚定性时,一位资深学者提到了两项特征,即“耐心”和“持续。”他进而解释说,“中国会等待,甚至等上100年,直到努力终见成效。这个国家还坚持追求同一目标。这是中国的伟大之处。它从未鲁莽行事。中国在南海争端中的策略证明了以上观点。”

此外,一名年轻外交官表示,她对中国外交政策执行过程中表现出的“坚韧性”印象深刻。她称中国“意志坚定”而“不太急躁”。这种认知中还包含一种中国坚持不懈地努力实现目标的形象。另一位青年外交官概括称,“中国人会不厌其烦地尝试所有可能的渠道。他们会敲叩每一扇门,直到如愿以偿。”另一位外交官表示,“坚定”这项品性最适合用来说明中国的外交政策行为,这项素养主要是指中国外交官在谈判桌上的表现。

与上述认知相关的是,一些受访者认为,中国通过推行“果断的”外交政策以实现其利益。在描述中国的果决性时,一位外交官指出,“中国人不仅清楚他们想要达成的目标,而且明白他们实现这些目标的途径。我认为,他们愿意面对任何可能性与挑战。”中国人被看成是不会采取等着瞧的办法,而是在促进国家利益时采取主动和接触其他国家。一位学者甚至指出,中国人“为获得他们想要达成的目标,可谓无所不为”。在这一点上,他还指出说,“中国外交政策的果断性让一些国家感到不适。”

此外,一位年轻外交官指出,中国显然是“果断的”而不是“侵略性的”。他进一步解释说,中国外交官“总是被赋予明确任务,他们在执行任务时非常果断……他们总是运用多种渠道。他们来到印尼外交部时,可以肯定这不是他们的第一步。他们先前肯定已经到访过其他机构。”

表5 关于中国外交政策行为的认知(受访人数量:75人次)

一些受访者表示,中国人之所以能够矢志于追求其外交政策目标,在于他们拥有远见卓识的能力。正如一位青年外交官所说:“中国人在制定目标时具有前瞻性。所有目标未必能够立即实现,甚至可能需要漫长的谈判过程,然而,中国人有决心实现所有目标。”据说,中国政府规划出许多路线图,用来展望中国在未来国际关系中的地位。这些路线图被认为赋予政府明确的方向感,同时也使其有能力制订一项精致的战略,并最终到达期望的终点。这种描述只不过是呈现了一幅中国“不仅知道何为目标而且清楚如何实现目标”的形象。此外,关于中国有决心在外交行动过程中实现国家目标的认知,也涉及到中国是行动导向型国家的形象。中国被看作是始终言行一致的国家。换言之,中国政府不会过于偏离其制订的战略计划。正如一位资深学者指出,“中国起草、发起和明确其所制订的计划。它通过实际行动,推动梦想成真。”一位外交官进一步指出,在中国,“一旦最高领导层发出号召‘A’,那么官员们就将采取一切必要行动,推动‘A’成为现实。”

基于上述观察,许多受访者都对中国政府协调国内形形色色的涉外机构一事上留下深刻印象。受访者描述了一幅中国作为一个单一行为体的形象,其中,“各个不同部委和机构在回应外方关切时用一个声音说话。”就此而言,中国决策程序被视为是严格的“自上而下”模式。一位外交官表示,“在中国,若最高领导层启动特定政策叙事,它会明确无误地下达至最基层的执行机构,甚至一字一句地完全一致。因此,最高层指示会一路到底直达最低层级而得到彻底执行。”对一些受访者来说,这样一种协调良好的政策执行,也是中国外交政策行为有别于印尼之处。一位外交官称,“印尼不同于中国。如果印尼总统说‘A’,到了低层级官僚那个可能就变成‘Z’。”人们认为,印尼政府很难在不同政府机构之间推动形成中国那样的同心协力局面。另一位外交官甚至指出,如果跟中国政府相比,印尼政府在确保内部协同能力方面显然要“弱一些”。此外,一个同心协力地处理外交事务的中国政府,却被视为印尼的威胁。一位外交官指出,“中国政府步调一致……他们的外交官不会严重偏离国家政策指南。这使得我们难以说服我们的对手在谈判中作出妥协。”

持有上述看法的人,同样认为中国在就特定国际问题发表声明时“缺乏灵活性”。尤其在领土完整问题上,中国被认为是灵活性不大的国家。一位中层外交官认为,中国政府在处理这类问题的外交方面,“缺乏技巧”。他指出,尽管中国大陆和台湾之间的相互依存度不断增强,但是,“以北京谈论台湾问题的措辞为例,自20世纪60年代以来从未有过变化。不仅语言风格老套陈旧,在内容上也毫无新意。”对另一位中层外交官来说,这些特点仅表明中国政府处理对外事务上是“僵硬的”。中国政府还被说成是“固执己见的”,“拒绝任何劝告,绝不收回说过的话”。一些外交官有着同样的个人经历,即难以说服中国同行在谈判中做出妥协。一位中层外交官说,他的中国同行“甚至在政策讨论的细微末节问题上似乎也毫无回旋余地”。中国外交官会告诉印尼同行说,“要么接受提议,要么两手空空。”

另一方面,许多受访人也认为,友好也是中国对外关系行为的一大特征。在比较中美外交政策行为时,一位青年外交官表示,两国之间“反差明显”。美国的二元对立主义,体现在小布什总统的声明当中:“要么跟我们站在一起,要么就是我们的敌人。”中国则始终致力于“交往”,始终采取“和平方式”,以及“非胁迫性手段”。相较于其他发达国家,中国被视为“愿意考虑他国利益”。这项特征显然体现在中国提出的经济合作建议当中,它们不仅考虑供给侧,还考虑需求侧。此外,中国还被认为是始终尊重国家平等原则。正如一位青年外交官指出,“中国平等看待他国,甚至总是换位思考地看待对方,以便加强理解。”在谈到其最佳印象时,一位外交官认为,中国对待其他国家犹如朋友,奉行双赢原则。对他来说,这使得中国有别于其他大国,这些大国“主要想着如何利用合作伙伴,让后者承担损失”。此外,还有一种关于中国外交政策行为的最佳印象是,中国在处理领土争端时,避免使用武力。对此,一位外交官认为,“尽管南海争端紧张局势升级,但中国到目前为止始终保持克制,避免开火。”

但是,许多受访者还指出,中国外交政策行为还有一项特征,可以用一句印尼谚语“醉翁之意不在酒”得到最好表达。这句谚语是用来比喻一个人提出某件事,但这件事掩藏着一项秘而不宣的议程,或者,他的行动或建议背后有着既定利益。根据许多受访者的描述,“中国之意”主要是指隐藏在各种外交政策行为背后的经济利益。中国使用一些诸如“互利互惠”“共同繁荣”“双赢合作”之类的词语,似乎表明中国愿意在它所倡议的所有合作框架中考虑伙伴国的利益。一位外交官认为,这些词汇只不过是为了掩盖中国促进其经济利益的种种努力。一位高级研究员甚至提到,中国向其他国家提供的、用来支持后者的国家开发议程的基金,事实上是一个债务陷阱。

在这些方面,中国外交政策行为的真实动机,被认为并非是迫切与其他国家建立合作关系。中国被说成是向伙伴国有所付出是为了最终获得一定回报。一位外交官亲口说:“作为其外交政策行为的组成部分,中国向非洲国家提供发展援助,但是,所有这些并非免费午餐。在中国援助的背后,是它的国家利益,例如,投资基础设施建设项目。”另一位年轻外交官也就她所发现的中国合作倡议背后的秘而不宣的利益表达了看法。她作出如下评论说:“中国人拥有一项良好战略。他们清楚应该接触谁,而且他们是循序渐进地表明其利益诉求。他们最初表示他们想要‘A’,事实上,我们一旦同意‘A’,其他利益诉求会接踵而至。”

中国外交政策行为的另一项特征是务实性。中国处理对外关系的方式,被视为旨在服务于国家的长远经济利益。一位外交官甚至观察道,中国为了获得明确可见的经济利益,很可能放弃某一项核心利益。他指出:“在同一个场合,中国人既僵化又务实。如果他们知道将会获得一点利益,他们愿意放弃规则并做出让步。”鉴于此,另一位外交官认为,对中国人来说,“万事好商量”,包括处理对外关系。中国还被说成是“两面派”。例如,中国被认为是同时赞成全球化和保护主义。一位中层外交官表示,“中国并未完全开放经济,部分行业故意对外国投资者关闭,以保护国内经济利益。”

受访者认为,中国外交政策行为的务实性明显地表现为中国与不同意识形态的国家保持广泛的接触。一位中层外交官表示,“中国人与许多不同意识形态的国家发展关系,其中一些国家甚至以前还是中国的敌人。意识形态分歧并未妨碍中国与它们保持往来。”人们还认为,中国外交政策的务实性还反映在中国与伙伴国开展双边经济往来时,对后者的内部政治事态或人权记录采取一种全然冷漠的态度。就此,一位年轻的智库研究人员评论道:“在外交领域,一些国家有时游走于理想与利益之间。就此而言,我们有时能够清晰地辨别中国的利益所在,但对中国外交政策的理想基础却毫无头绪。”

有几位受访人还认为,中国无意在国际事务中承担更多责任。一位资深学者认为,这表现在中国更倾向于站在发展中国家而不是主要发达国家一边。他指出,“中国外交政策行为的独一无二之处,在于中国始终宣称它代表着发展中国家的利益。”中国还被认为是在“保持低调”。一位大使级外交官认为,中国在世界舞台上发挥领导作用的时机尚未成熟,因为一些严重的内部问题,如贫困和不公平,尚未充分解决。此外,持上述观点的人还描绘了一幅中国保持谦逊的形象。一位外交官评论说:“中国对自己成为超级大国的能力一清二楚。但我认为,如果将这种态势强加给其他国家,中国会觉得并不自在。”

与中国的低调形象相反,一位资深的智库研究人员表示,中国在对外关系实践上向其他国家“索要尊重”,“期望其他国家接受”中国的大国地位。他辩称,美国和日本等国家尚未承认中国已经和美国一样强大,或者比日本更强大。他还认为,对中国来说,在地区层面上的形势更加复杂。中国寻求尊重和承认的努力,要确保不会导致其他国家不会形成这样的印象,即中国正在谋求获得本地区的霸权统治。

有3位受访人提到中国在处理国际问题时,更倾向于双边而非多边途径。一位年轻的智库研究人员认为,中国外交政策行为的这项特征,显著地体现在中国处理南海争端的方式上。他评论道:“中国在争端中以双边方式接触其他声索国,是吧?就南海争端而言,我不认为中国相信东盟。我不认为中国相信东盟有管制危机的能力。这种双边路径偏好,是我所看到的中国外交政策行为的显著特征。到目前为止,我尚未看到中国在处理国际事务时有推动多边主义的愿景。”

此外,有两位受访人强调,中国外交政策行为毫无独特性可言。其中一位外交官表示,“中国只是模仿其他大国如何行事,如何处理国家利益……因此,其行为模式与其他大国并无二致。”一位智库研究人员并不否认中国在执行外交政策时有一些显著特征。但是,他又辩称,总体上,中国不可能“像小国那样行事”。

还有两名受访人认为,中国在深化与伙伴国的关系方面,偏好个人渠道而非机构路径。就此,一位中层外交官提到了“关系”的重要性。他认定,这个概念不仅对那些想要和中国做生意的人是有用的,而且对那些试图理解中国如何制定和实施外交政策的人也有帮助。在这个主题之下,一位资深学者也谈到中国倾向于接触个人,而不是跟那些人所属的机构建立起官方联系。他认为,就外交政策执行而言,这种路径使中国有别于日本。他说:“中国外交并不是机构对机构的外交……但另一方面,日本却推动在国际协力事业团(JICA, Japan International Cooperation Agency)与印尼国家开发与计划署(Bappenas, National Development and Planning Agency)之间建立强大而正式的机制化联系……通过这种模式,无论两家机构的领导层怎样变化,印尼—日本的合作都可以持续下去。”

正如表5所示,还有两位受访人提到中国内政在塑造外交政策方面的强大影响力。其中一位年轻外交官谈到,中国外交政策行为的重要特征点之一,外交政策形势主要是直接指向国内社会的,而不是针对国际听众的。他评论道:“我认为中国共产党面临的最大指责,可能是听任中国再次蒙受屈辱,或受到小国攻击。”另外,有两名受访者对于中国在处理对外关系时的主导地位留下深刻印象。就此,他们主要谈到了中国在与国外伙伴开展经济往来时,倾向于支持国有企业。

另有两位受访人指称中国“傲慢”。其中一位外交官认为,中国在执行外交政策过程中,试图向其他国家展示中国的优越性,尤其“在他们需要其他国家的支持之时”。关于这个主题,一位资深研究人员也认为,中国不愿意平等对待他国。他指出:“在言语上,中国宣称尊重其他国家。但是,中国在本质上自认为是中央王国,仅把其他国家当作朝贡国。”

一些受访者认为,中国在执行外交政策方面,始终是行事谨慎的。例如,一位青年外交官提到了中国外交政策行为的“理性”特征。他说:“中国无意像朝鲜那样,在行为上对国际稳定构成巨大危险。”一位资深安全专家也指出,中国“在推行外交政策执行时尤其小心谨慎。”他坚信中国不会“轻举妄动,相反,它会非常小心,这样才不会超出其能力限度。”就此,他还进一步谈到,除非确定有绝对把握,否则中国不会诉诸武力。与此看法相应,一位资深学者认为,中国并不是一个“反对现状”的国家,他的理由是,“中国是在当前国际秩序框架内获得发展的,受益于这个秩序。中国并没有表现出它是一个试图急剧地改革秩序的立场。”

印尼受访者还指出中国外交政策行为的一些其他特征,不过,每位受访者都提到其中一个特征。例如,中国被称为是“物质主义的”,因为它忽视无形的软实力的重要性。在回答采访问题时,一位外交官提到中国推动的宏大倡议,即“一带一路”倡议。这只是表明中国与“一带一路”的密切联系,因为中国投入大量精力在全球范围内推动这项倡议。

此外,中国外交政策还被说成是“矛盾的”。一位资深的智库研究员人认为,“一方面,中国借助和平崛起叙事,推行友好外交;它希望创造一种双赢局面,期待成为一个好邻居。但是,我们又看到,中国在南海进行吹填造陆,并威胁其他国家。”中国还被认为是热衷于开展政策实验。就此,一位青年学者谈到中国倡议的“一带一路”。尽管这项倡议的意图并不明晰,但中国却致力于在全世界加以推广。在他看来,这样做只是表明,中国的本意在于“试水”,即其他国家到底会做出积极的还是消极的反应。

以上资料似乎强化了我们在初步调查中对于受访人中国认知的种种发现。在关于中国的总体认知以及关于中国世界观的观察的调查中,果断、自信、自我中心主义是受访者最经常提到的、用来描述中国外交政策行为特征的几种说法。在本节所列出的特征当中,对于中国外交政策的果断性和更加自信的描述,是一项最根本的特征,即“展现出实现目标的坚定决心”。此外,中国作为一个自我中心主义国家的形象,即只关心本国所得利益,深刻地内嵌于关于中国与其他国家来往时掩藏着利益企图的认知当中。由于这两项外交政策特征是本节受访人最经常提到的,因此,至少在作为采访对象的印尼外交官和对外政策学者当中,就中国的各项议题而言,主流观点似乎是中国在对外关系行为上是一个矢志于实现自身利益的和自我中心主义的国家。

五、结 语

本研究对受访者关于中国及其对外政策的认知进行实证研究。首先是分析受访者对于中国的总体印象,然后进一步研究他们对于中国外交政策行为的看法。

可以说,从最初的认知分析出发,几乎所有受访者大体上都认为,中国是一个拥有巨大能力的国家。研究还发现,对中国持有较正面看法的人数,远远超过持负面看法的人,后者将中国看作是印尼的当前的或潜在的威胁。一些受访者把中国说成是侵略性的、威胁性的和扩张主义的。但是,这些受访者没有更多地谈论中国受到哪些邪恶动机的驱动,或是否有着发动侵略或扩张领土的无限欲望。另一方面,许多受访者认为,中国是印尼的合作伙伴,带来了经济机遇,印尼将会从中受益。他们进而提出,印尼应当利用中国人带来的机遇,从而最大程度地服务于印尼的国家利益。但是,在这样的中国形象当中,相应地缺少关于中国意图的描述,即中国是否追求互惠经济利益,是否会在共同应对国际问题方面采取和平的合作措施。

此外,只有少数受访人表示,他们在想到中国时首先进入脑海的是“共产党”这个概念。这表明,至少在选取的受访人当中,关于中国的认知出现了显著的逆转。从这些发现中,我们可以推论,在中国与共产主义之间打上等号的倾向,其强烈程度已远远不如苏哈托时代。

就中国外交政策行为而言,绝大多数受访人认为,中国有着实现目标的决心、务实、拥有协调良好的官僚机构。他们认为,其他国家,包括印尼,在执行对外政策时也应该具备这些特征。此外,这一组受访人谈及上述特征时并未妄加臧否。

另一方面,有一小组受访者对于中国外交政策表现出怀疑态度。在他们看来,互利互惠、共享繁荣或者合作共赢的口号,不过是用来掩盖中国旨在实现自身经济利益或其他地缘政治利益的外衣。他们认为,这充分表现为中国在南海争端中的外交政策行为。中国一边推动互利互惠合作,一边在争议水域继续威胁其他国家的海洋利益。

在占比最小的一组受访问者当中,有一些人认为,友好是中国外交政策行为的一项特征。他们认为,在与其他国家打交道时,中国坚持运用非胁迫手段。对他们看来,这项特征使中国明显有别于美国,后者推行二元对立的对外政策。中国还被看作是愿意考虑其他国家的利益,致力于寻求合作共赢。在这组受访人当中,还有人把中国描述为一个保持低调的大国。他们认为,中国不习惯炫耀其大国地位,因此并未对国际稳定构成威胁。

本研究探讨印尼外交部官僚体系内那些直接处理涉华议题官员的中国认知,以及那些与印尼外交部相关联的学者群体的中国认知。这里要强调的是,本研究并未通过以上发现去推测所有印尼外交官和学者的观点,更不用说全体公众的对华看法,这已超出本项课题的范围。这种局限源于本研究的取样程序。然而,通过引入尽可能多的直接处理涉华外交政策议题的外交官,以及与印尼外交部相关联的重要学术机构和研究机构的学者与专家,本研究至少可以斗胆声称,这里所分析的中国形象,大体上代表了印尼外交部在开展涉华讨论之时的认知环境。

本项初步研究所呈现的各种观点表明,至少在作为取样的受访人当中,关于中国形象的认知远非一致。此外,关于印尼人如何看待中国,既有变化,又有延续性。多数人不再像在苏哈托时代那样,将中国等同于共产主义。还有人对中国持有消极看法,但到目前为止,他们并不认为中国有着统治其他国家的歹意。在那些正面看待中国的受访者当中,主流观点认为中国是一个维持现状的和主张合作的国家。但是,他们并不认为,中国在致力于合作共赢时,愿意考虑其他国家的利益。这些表明,在选样的受访人当中,并没有巨大观念障碍在阻止他们认为印尼应当持续与中国保持接触。不过,应当指出的是,他们的中国认知也不能保证他们认为崛起的中国就是印尼应当依赖的唯一的信得过的合作伙伴。就此而言,雅加达和北京在外交和经济领域开展更多的互利互惠往来,将会为进一步改善印尼与中国的关系铺平道路。

(致谢:本文是作者在厦门大学国际关系学院/南洋研究院攻读博士学位论文的基础上所撰写的,为此致谢博士论文导师施雪琴教授和张苾芜教授,同时也感谢本研究的所有参与者,感谢他们为本研究投入的时间,诚挚地感谢他们的贡献。)

注释:

[1] Bruce Gilley and Andrew O’Neil,MiddlePowersandtheRiseofChina, Washington, DC: Georgetown University Press, 2014, p. 3.

[2] Rizal Sukma, “Indonesia’s Perceptions of China: The Domestic Bases of Persistent Ambiguity,” in Herbert S. Yee and Ian Storey (eds.),TheChinaThreat:Perceptions,MythsandReality, New York: Routledge Curzon, 2002; Daniel Novotny,TornbetweenAmericanandChina:ElitePerceptionsandIndonesianForeignPolicy, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010; Ardhitya Eduard Yeremia, “Indonesian Diplomats’ and Foreign Policy Scholars’ Perceptions and Their Implications on Indonesian Foreign Ministry Bureaucratic Responses to A Rising China,”ThePacificReview, https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1851293; Evi Fitriani, “Indonesian Perceptions of the Rise of China: Dare You, Dare You Not,”ThePacificReview, Vol. 31, No. 3 (2018), pp. 391-405; Emirza Adi Syailendra, “A Nonbalancing Act: Explaining Indonesia’s Failure to Balance Against the Chinese Threat,”AsianSecurity, Vol. 13, No. 3 (2017), pp. 237-255.

[3] Michael Leifer, “Indonesia’s Encounters with China and the Dilemmas of Engagement,” in Alastair Ian Johnston and Robert S. Ross (eds.),EngagingChina:TheManagementofanEmergingPower, London: Routledge, 1999, p. 101.

[4][5] Daniel Novotny,IndonesianForeignPolicy:AQuestfortheBalanceofThreats:TheRoleandRelevanceofElitePerceptionsinExplainingIndonesianForeignPolicyOutcomes, PhD Dissertation, Department of Indonesian Studies, School of Politics and International Relations, University of New South Wales, 2007, p. 178.

[6] Ignatius Wibowo and Syamsul Hadi,MerangkulCina:HubunganIndonesia-CinaPascaSuharto, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009; Rizal Sukma, “Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement,”AsianSurvey, Vol. 49, No. 4 (2009), pp. 591-608; Christine Susanna Tjhin, “Indonesia’s Perceptions of the ‘China Threat’: From ‘Yellow Threat from the North’ to ‘Strategic Partner’,” in Herbert S. Yee (ed.),China’sRise:ThreatorOpportunity?, London and New York: Routledge, 2011; Lidya Christine Sinaga,SixDecadesofIndonesia-ChinaRelations:AnIndonesianPerspective, Singapore: Springer, 2018.

[7] Bantarto Bandoro, “The Hassan Initiative dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia,” in Bantarto Bandoro (ed.),MencariDesainBaruPolitikLuarNegeriIndonesia, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2005; Greta Nabss-Keller, “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership,”ContemporarySoutheastAsia, Vol. 35, No. 1 (2013), pp. 56-82.

[8] Aria Wibisono,PoliticalElitesandForeignPolicy:DemocratizationinIndonesia, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010; Muhammad Wirajuda,TheImpactofDemocratisationonIndonesia’sForeignPolicy:RegionalCooperation,PromotionofPoliticalValues,andConflictManagement, PhD Dissertation, London School of Economics, 2014; Jürgen Rüland, “Constructing Regionalism Domestically: Local Actors and Foreign Policymaking in Newly Democratized Indonesia,”ForeignPolicyAnalysis, Vol. 10 (2014), pp. 181-201.

[9] Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, “Indonesians’ Perceptions of China,”TheIndonesianQuarterly, Vol. 44, No.2 (2016), pp. 131-165.

[10][11] Margrit Schreier, “Qualitative Content Analysis,” in Uwe Flick (ed.),TheSAGEHandbookofQualitativeDataAnalysis, London: SAGE Publications Ltd., 2013.

[12] Siu-Fang Hsieh and Sarah E. Shannon, “Three Approaches to Qualitative Content Analysis,”QualitativeHealthResearch, Vol. 15, No. 9 (2005), pp. 1277-1288.

[13][14] Jianwei Wang,LimitedAdversaries:Post-ColdWarSino-AmericanMutualImages, Oxford and New York: Oxford University Press, p. 54.

[15] Rizal Sukma, “Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement,”AsianSurvey, Vol. 49, No. 4 (2009), pp. 591-608.