中国社会工作个体与结构范式的争议探究

2021-04-23李伟

李 伟

(延安大学政法与公共管理学院,陕西延安716000)

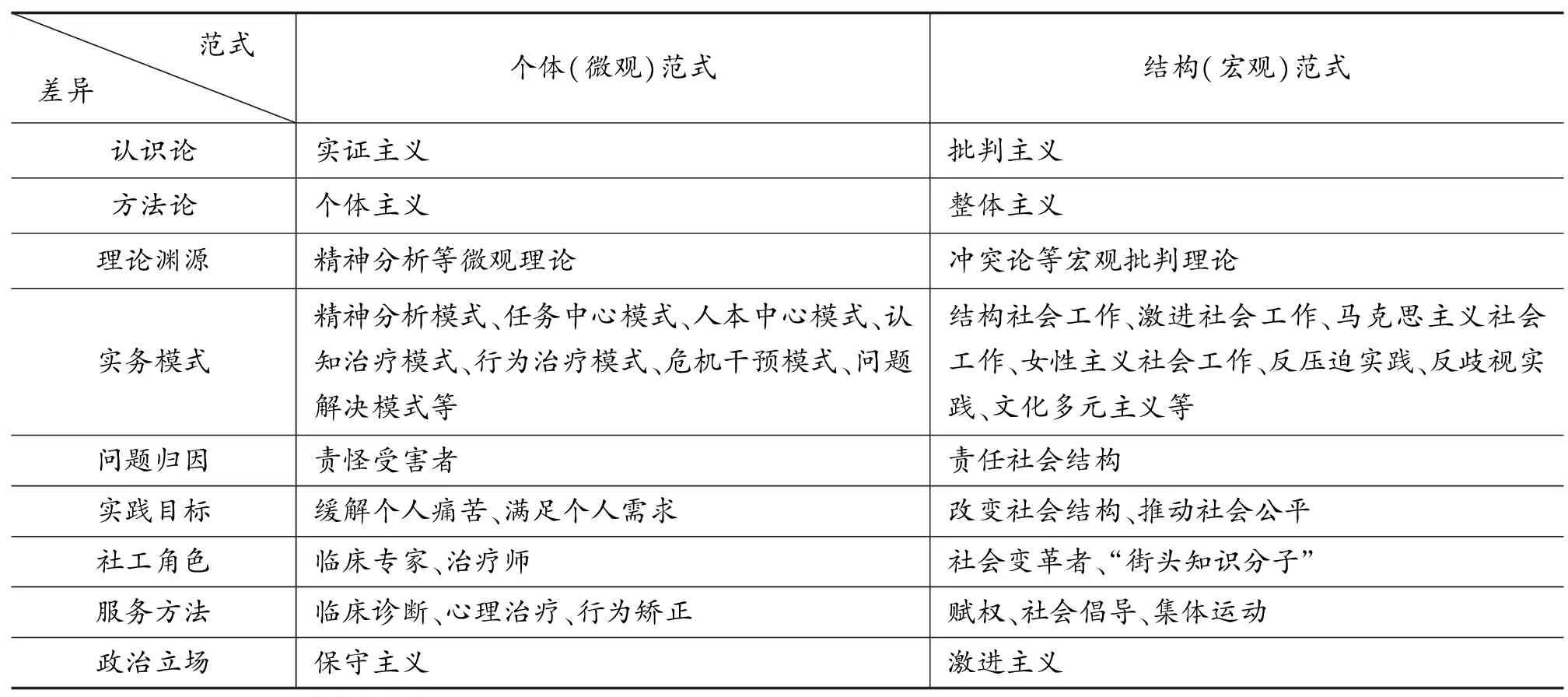

在英美等西方国家,1869年的慈善组织会社(Charity Organization Societies)和1884年的睦邻组织运动(Settlement House Movement)是现代社会工作的两大源头。虽然二者的组织目标都是救济贫民,但助人理念及方法存在显著差异。前者注重贫民个人问题的解决和个体需要的满足,后者则是侧重于推动社会结构的变革和社会正义的实现。二者的分歧分别体现在其代表人物里士满和亚当斯社会工作理念的差异,前者倡导个案工作和个人治疗,后者主张社区工作和社会变革。所以,在社会工作专业发源之初,个人治疗与社会变革的争议就已出现,并在接下来的百年发展史中始终争论不休,成为名副其实的百年争论。[1]1988年,“美国社会工作者协会”(National Association of Social Workers)出版的《社会工作》期刊的第43卷第6期里,以“一百周年专辑”为主题,探讨社会工作在过去、现在及未来的重大议题,其中多篇文章集中讨论社会工作应该侧重“个人治疗”还是“社会变革”。[2]这种争论在专业的发展过程中,逐渐演变为倡导个人治疗的个体社会工作范式,以及主张结构变革的结构社会工作范式,二者在哲学基础、理论渊源、实务模式等诸多方面存在较大差异,详见表1。

表1 社会工作个体与结构范式的比较

近年来,中国社会工作界也出现了类似的争论。那么,需要思考的是:在中国社会工作界,个体与结构范式的学术争论是如何体现的?二者在实践层面是如何发展的?二者各自存在的必要性体现在哪里?二者各自面临的挑战及应对策略是什么?本文尝试对这几大问题进行探讨。

一、个体与结构社会工作的学术争论

在中国内地,对社会工作微观和宏观之争进行关注的学者包括陈涛、雷杰、张和清、郭伟和、朱健刚等;在中国香港,关注这一话题的学者包括甘炳光、谢世杰、林致良、莫庆联等。这些学者虽然使用了不同的概念,但或多或少都涉及到了社会工作的个体与结构范式之争。

(一)中国内地社会工作界的争议

首先,陈涛区分了社会工作诞生以来,出现的对于专业本质或使命的三种不同论述,即慈善使命论述(philanthropic discourse on mission)、科学使命论述(scientific discourse on mission)及解放变革使命论述(emancipatory-change discourse on mission)。第一种论述强调专业的使命是怀着慈悲之心去帮助他人,尤其是处于社会底层的不幸之人;第二种论述认为社会工作是科学的助人方法;第三种论述则强调专业的使命是去解放那些受压迫的社会群体,改变不平等的社会结构,创造公平公正的社会秩序。根据这一分类,他发现中国社会工作界出现了某种进步(批判)派与科学(技术)派分向发展的势头。其中民间的服务机构倡导社会工作的解放变革或慈善使命,体制内的服务机构(包括名为民间但高度依赖政府的那些机构),则更加强调社会工作的科学使命。[3]167

其次,雷杰指出当前中国社会工作专业内部出现了“专业化”和“去专业化”两种话语。其中“专业化”必然会要求社会工作偏好实证主义的理论和方法,坚持“价值中心”,强调“证据为本”,即社工采用具有良好效度和信度的介入模式来解决案主的问题。专业化最终会导致社会工作的理论和方法往“个人化”“客观化”“技术化”的方向发展,如心理治疗。“去专业化”的拥护者认为,个体视角的社会工作会受困于“临床诊疗”,从而忽略宏观结构因素对于案主的制约,于是倡导社会变革。[4]30-31另外,雷杰指出,专业化者过分夸大了科学理论和方法的作用,“去专业化”则是显得“为时过早”,因为中国社会工作的专业化起步不久,现在高喊“去专业化”会导致“因噎废食”的负面后果。

最后,张和清等学者倡导的转型社会工作。2010年,来自中山大学、中国人民大学、香港理工大学等院校的社会工作学者、实务工作者等在广州参加了转型社会工作论坛,对转型社会工作的理论与实践进行讨论。这次会议的核心成果,包括张和清、郭伟和、朱健刚等几位学者的论文,在2011年被《思想战线》杂志整理和发表。显然,转型社会工作提出的理论依据和社会背景是中国社会结构的大转型。1978年,十一届三中全会的召开,标志着中国开始进入快速社会转型期,即从传统社会向现代社会、农村社会向城市社会、农业社会向工业社会的全面转型。除了转型的速度大大加快,广度、深度及难度都空前未有。[5]除了中国社会自身的转型,2002年加入WTO之后,中国开始卷入世界范围内的市场化潮流,产生了波兰尼所说的市场逻辑“嵌入”社会之后,并主导社会发展的大转型。[6]

转型社会工作的目标便是应对社会变迁过程中所引发的结构性社会问题、社会矛盾。结构转型的基本逻辑是“不破不立”,即打破原有的结构、制度等,代之以新的结构体系。而社会问题、社会矛盾便产生于“破”与“立”的衔接过程当中。一般而言,“破”之后不能很快进行“立”,二者之间的衔接漏洞便成为社会矛盾的根源。例如,国企市场化改革后,原有的“单位制”福利体系迅速解体,但是新型的、适应市场经济的社会福利制度无法快速建立。于是,大批国企下岗员工陷入穷困潦倒的境地。对于这种结构性、社会性的问题,只能通过社会变革来加以解决。例如,在市场经济环境下,只有建立完善的社会福利体系,才能从整体上提升大众的生活水平,临床社会工作对此无能为力。如张和清所言,推动社会转型是中国社会工作的历史使命,而“头痛医头、脚痛医脚”,修修补补的临床社会工作根本无法从整体推动社会的转型。[7]39

(二)中国香港社会工作界的争议

针对临床社会工作的盛行,甘炳光、谢世杰、林致良、莫庆联等一些香港学者对其进行了反思和批判,尤其是2000年左右西方的新自由主义、新管理主义思想进入香港福利界后,批判的声音日渐高涨。一些学者引入西方批判社会工作(critical social work)、激进社会工作(radical social work)的概念作为回应新自由主义的话语武器。

甘炳光对香港社会工作的“去社会化”进行了批判,同时呼吁社会工作重返其社会变革、社会正义的历史使命。[8]723他指出,在20世纪八九十年代,香港有不少社会工作者投身于社区发展与改革,通过政策倡导、成立基层组织、发动联区争取行动、鼓励基层组织参与地区议会选举等手段,协助居住在贫困社区的居民及弱势群体争取权益,体现了社会工作对于社会公平、正义的维护。但是,20世纪90年代中期以后,社会工作逐渐远离其社会目标,侧重于帮助个人去适应社会。由于受政府的剩余型福利政策的影响,社会服务倾向于将社会问题个人化,注重发展补救性服务。大多数社会工作者热衷于个人及小组辅导工作,而非社会变革。

林致良分析了2000年以来,新自由主义思想对香港社会福利、社会工作的影响。[9]这种发源于英、美等西方国家的新自由主义,其核心理念是市场化和管理主义。市场化主要通过政府购买服务,即招投标的方式,来取代原来计划的、普遍的福利供应模式。为了争夺政府的福利资源,社会组织之间展开了激烈的竞争,投标者出价越低,中标的可能性越大,但这种低价的服务通常难以保证服务的质量;管理主义则是强调社会服务的效率,依据复杂的量化绩效考核方法来对社会服务进行评价,导致社会工作者的时间大量耗费在文字材料、行政工作上,缺乏足够时间来服务案主。

为了应对新自由主义对社会工作价值的侵蚀,林致良吸取了西方批判社会工作的思想。从2009年开始,他有计划地引入西方批判性社会工作学派的理论,参与翻译该学派的主要文献。为避免过于敏感,用“进步”代替“激进”,在2009年与其他同仁组织了“进步社会工作网络”,并于2010年参与了第一届“香港进步社会工作论坛”的筹备工作。

由上所述,不同学者使用的称呼虽然不同,但本质上都涉及个人治疗与结构变革的争议。陈涛所说的“科学派”与雷杰所说的“专业化”,以及甘炳光所讲的“去社会化”,都体现了社会工作个人治疗的倾向。反之,“进步派”“去专业化”“转型社会工作”“进步社会工作”则强调社会变革的宏观使命。这些争议反映了社会工作微观-宏观范式之争的普遍性,而非西方特有的现象。

二、个体与结构社会工作的实践发展

中国的社会工作与西方类似,同样以个案工作为主导。针对环境改变的结构社会工作较少存在。笔者梳理了中国内地、香港和台湾地区的社会工作发展史后发现,与西方较为激进的社会运动不同,中国的结构社会工作较为温和,很少采取对抗性的策略,只有中国香港的社会工作曾经使用过对抗性的社会行动,如游行、示威等。[10]中国台湾的社区营造也曾经有过社区运动,[11]但总体而言,社区营造是一场“温和的自我发展的社会运动”,[12]较少采用对抗性的策略。下文是中国内地个体与结构社会工作实践的历史发展脉络。

(一)个体社会工作的发展脉络

民国时期,社会工作在燕京大学社会学系建立后,便开始讲授个案工作的方法。当时的课程设置中就含有专门的“家庭个案工作”的实习课。除了课堂教育,燕京大学非常重视理论与实践的结合,因此与协和医院密切合作,推动医务社会工作的发展。协和医院的社会服务部便是燕京大学社会学系兼职教授浦爱德(Ida Pruitt)所创办,她本人曾在美国麻省医学院的附属医院社会服务部学习,非常擅长个案工作。[13]医务社会工作是当时的个案工作的主要服务领域,它有效推动了个案服务方法的发展。除了协和医院,上海中山医院、上海中国红十字会第一医院、南京鼓楼医院、重庆宽仁医院等都设立了社会服务部。[14]

北平的协和医院是当时医务社会工作的典范,对个案工作的发展作出了卓越的贡献。协和医院社会服务部从1921年建立到1952年取消,在20年的时间里(中间因抗日战争中断10年)为个案工作积累了丰富的经验,留下了大量的个案服务资料。社会服务部的个案工作者主要职责是对病人开展一对一的服务,包括调查病人的家庭、经济、社会状况,以及按期进行家访等。其中,“患者的社会历史记录表”是工作者进行个案调查的主要工具,它包括病人的门诊号、住院号、姓名、籍贯、住址、职业、婚姻状况、家庭成员、亲戚、朋友、经济状况等个人的详细资料。这些个案资料对于医生的诊疗工作具有重要的参考价值。

到了1940年代,个案方法在医务社会工作中的发展趋于成熟。1944年,曾在协和医院社会服务部工作的宋思明出版了《医院社会工作》一书,系统地介绍了医务社会工作的起源、意义、功能、服务方法、工作守则等。[15]120在书中,宋思明就指出医务社会工作等同于医务个案工作(medical case work),因为它以个人作为服务对象,由此可以看出医务社会工作与个案工作的密切联系。另外,这一时期的儿童服务也推动了个案方法的发展。李槐春、关瑞梧在1947年出版的《区位儿童福利个案工作》中,介绍了儿童个案工作的方法、技术等,以及针对燕京大学后门窄巷中儿童的具体个案服务。[15]126

在计划经济时期,专业的社会工作被取消,代之以政府部门、群团组织等主导的民政工作、群众工作等。王思斌将其称为行政性社会工作或本土社会工作,也有学者将其称为社会主义社会工作。[16]这种具有中国特色的社会工作虽然缺乏专业理论的支撑,但是仍然发挥着助人服务的重要社会功能。在民政工作中,一对一的个案服务方法广泛存在,具体的服务内容包括思想政治教育、心理疏导、纠纷调解、社会救助等。

改革开放后,社会工作逐步恢复。1988年,社会工作在一些高校恢复招生;1997年,上海浦东新区率先进行职业化的探索。进入21世纪后,社会工作实务逐步得到发展,个案工作随之受到重视,被广泛运用于医务社会工作、灾害社会工作、司法社会工作等领域。2001年8月,上海东方医院社工部成立,医务社会工作自1952年取消后首次在大陆恢复,并陆续被其他医院效仿。灾害社会工作在2008年“汶川地震”灾后服务中一显身手后,开始受到政府的重视。社会工作者针对灾民所开展的心理疏导、情绪辅导、情感慰问等服务中,广泛运用了个案工作的方法。在司法社会工作领域,如社区矫正、戒毒、法律援助等,也以个案服务为主。

(二)结构社会工作的发展脉络

在中国内地,目前来看,并没有规范的社会工作者组织、参与社会运动的激进社会工作。显然,在中国,不宜采取西方国家这种激进的方式来推动社会变革。但是,这并不意味着大陆不存在结构社会工作。因为一些温和的方法,也可以促进社会变革。民国时期的乡村建设运动便是一种温和的社会改良运动,与结构社会工作的一些理念、方法接近。除此之外,当前由张和清领导的绿耕社会工作发展中心所开展的农村社会工作实践,也与结构社会工作的部分理念和方法较为接近。

20世纪上半叶,为挽救民族危亡、实现国家富强,各种社会思潮层出不穷,盛行于20至30年代的乡村建设运动便是其中一股重要的社会改造思想。虽然发起这一运动的知识分子并不属于严格意义上的社会工作者,但他们致力于社会变革的理念和方法与结构社会工作相近。梁漱溟的乡村建设理论与实践即是代表。在理念层面,梁氏将社会问题的根源归咎于社会结构,而非个人的失败。他认为:“今日中国问题在其千年相沿袭之社会组织构造既已崩溃,而新者未立;或者说是文化失调……个人的不健全也是有的(贫、愚、弱、私),但社会的不健全大于个人的不健全。”[17]即个人问题只是表象,社会问题才是根源所在。这与结构社会工作的社会化归因理念是一致的,即认为案主的困境植根于不良的社会结构。

既然中国社会问题的根源是“文化失调”“社会构造崩溃”,其解决之道便在于“建设新社会组织构造”,即社会变革。梁漱溟指出:“乡村建设运动如果不在重建中国新社会的构造上有其意义,即等于毫无意义。”[18]“乡村建设之由来,实由中国文化不得不有一大转变,因为要转变出一个新文化来。”[19]这与结构社会工作推动社会变革的目标相符。梁氏在山东邹平的乡建活动,便是其理论的具体实践。推动社会变革需要集体的力量,运用集体动员的方法。所以,梁氏将乡村建设运动的内容总结为“团体组织,科学技术”八个字。其中团体组织主要是组织合作社,将分散的农民组织起来,团结一致、精诚合作,推动乡村经济的发展。另外,村学乡学也属于乡村集体组织,致力于培养村民的团体意识,改变乡村社会一盘散沙的局面。

接下来是张和清领导的当代农村社会工作实践。从张和清发表的论文和著作来看,他是结构社会工作的倡导者。他反对那种修修补补的个案工作、临床工作,因为在当前中国社会转型期,很多问题是结构性的。那么,参与结构变革、推动社会转型便是中国社会工作的历史使命,而旨在个人治疗的临床社会工作显然无法实现这一目标。[7]39在2010年,张和清与郭伟和、朱健刚、古学斌等学者所倡导的“转型社会工作”便是结构社会工作的代名词。

三、个体与结构社会工作的必要性

虽然存在个体与结构范式的长期争议,但后来社会工作界普遍认为,二者同等重要、缺一不可。因为“人在环境中”是社会工作看待案主的基本理念,它意味着案主的问题是其个人与环境交互作用的结果。那么,实务介入必须兼顾个人与环境两个维度,而后才能取得完满的治疗效果。早在1917年里士满出版的《社会诊断》一书中,这一理念就已经出现。但由于缺乏一种可以将个人与环境进行整合的实践模式,导致个案工作占据主导地位,社会变革被边缘化。到了20世纪70年代,系统论进入社会工作后,为个人与环境的结合提供了契机。到了20世纪80年代,社会工作又引入了更容易操作的生态学视角,创立了生态学模式。该理论将人类赖以生存的社会环境看作一种社会性的生态系统,强调个人与环境各系统间的相互作用。生态系统包括微观系统(个人)、中观系统(家庭、同辈群体、职业群体)、宏观系统(社区、组织、制度、文化等)三个层次。[20]三个层次的系统相互依赖、相互影响,个人的行为便是这些系统交互作用的结果。

在系统论、生态学的影响下,“人在环境中”的理念得到进一步强化,受到社会工作界的普遍认同,并出现了兼顾个人与环境系统双重改变的通才或综融取向的社会工作(generic social work)模式。对于中国社会工作而言,“人在情境中”的理念和通才模式同样是适用的,即个人治疗和社会变革两种范式都应受到重视。这不仅与社会工作的一般理念相符,同时与中国社会工作当前的发展阶段相适应。

(一)个体社会工作的必要性

第一,社会工作是助人的专业和职业,助人服务,尤其是一对一的个案、家庭服务是社会工作的基本目标,在任何国家都是如此,中国亦不例外。即使那些主张社会变革的激进社会工作、结构社会工作者也不反对个案工作。例如,最早提出激进社会工作的布雷克(Mike Brake)和贝利(Roy Bailey)表示:“我们的目标不是去消灭所有的个案工作”;[21]流行于加拿大的结构社会工作也认为,在推进社会变革的同时,不应忽视案主个人需要的满足。[22]在中国,转型社会工作也持类似的观点,其中郭伟和表示自己“并非否定社会工作对个人情绪、心理的调适”,[23]张和清在农村社会工作实践中也广泛运用个案服务方法,将其与小组、社区工作结合起来。[24]由此可见,个案工作、个人治疗对于社会工作的重要性毋庸置疑。

第二,中国社会工作的专业化水平较低,而个案工作是推动其专业化水准的主要方法。1987年恢复以来,我国社会工作的发展路径是“教育先行、实务滞后”,实务的发展非常缓慢。同时,源自西方的理论和方法很难在短时间内本土化,导致实务领域专业理论、方法的运用非常困难。雷杰就曾指出,在实践中,没有证据显示当前的中国社会工作者偏重于“科学”的理论和方法。[4]34

事实上,社会工作的专业化是一个漫长而艰辛的过程。例如,作为社会工作引领者的美国,虽然在20世纪初就创立了该专业,但其专业地位饱受质疑。一直到1957年,格林伍德(Ernest Greenwood)才认为社会工作达到了专业的标准。[25]对比之下,我国社会工作的专业化水平仍然处于初级阶段。王壬、罗观翠研究了上海、广州、香港三地的社会工作专业化水平,上海得分为16,广州为32,香港则高达900。[26]那么,为了推动专业化建设,继而得到社会的广泛认可,当前中国社会工作必须重视个案工作的方法,此时谈论“去专业化”为时尚早。

第三,当前中国社会存在大量需要服务的群体,个案服务的市场需求巨大。改革开放以来,中国社会开始从政社合一的“总体性社会”向“个体化社会”转型。市场经济打破了建立在血缘、地缘、业缘(单位)基础之上的传统的社会支持体系,使其弱化或瓦解,社会走向“个人化”“原子化”,个人规避和抵御风险的能力降低。[27]那么,为了适应“个体化时代”的需要,社会工作必须“突出个体的位置”。[28]当前,大量社会群体亟待社会服务,包括“三留守”群体(儿童、妇女、老人)、城市务工人员、残疾人等。一对一的个案服务可以有针对性地满足每个人的特殊需求,如物质支持、心理咨询、情绪疏导等。所以,从市场需求的角度而言,个案工作的重要性不言而喻。

(二)结构社会工作的必要性

第一,促进社会变革,实现社会正义是社会工作的专业使命,“社会”二字即是这种内涵的反映。[8]723虽然社会工作是助人职业,但在服务个人的同时,不能忽略对于社会环境的改善。国际社会工作者联合会(IFSW)在2000年以及国际社会工作学院协会(IASSW)在2001年对于社会工作的定义中,都强调了个人问题的解决和社会结构的改变同等重要。[29]美国社会工作者协会(NASW)在1996年修订的《伦理守则》中,明确强调社会工作具有采取社会行动、推动社会变革的义务。该守则在序言中强调:“社会工作者和案主一起追求社会公平,为了案主的利益促进社会变革”,并在《伦理守则》中增加了“社会和政治行动”的附加条款。[30]2014年,墨尔本举办的世界社会工作联合大会对社会工作的定义中,强调其“促进社会改变和发展……追求社会正义”。2016年,在首尔举行的世界社会工作大会发布的《首尔宣言》中,也讨论了社会正义的问题。由此可见,社会变革、社会正义的重要性达成了全球共识。

第二,社会转型的发展背景,为中国社会工作赋予了推动结构变革的历史使命。无论中国还是西方国家,社会工作的产生,很大程度上是社会转型的产物,是应对工业化、城市化负面后果的现代制度。例如,美国社会工作便产生于19世纪末20世纪初的“进步主义”时代,这一时期便是美国从农业社会向工业社会、传统村落向现代城市的转型期。中国社会工作的发展背景与此类似,即肇始于1978年改革开放以来的社会转型。在结构转型的过程中,大量社会问题、社会矛盾涌现,如贫困、失业、犯罪、自杀等,这些社会问题、结构问题不可能单从局部或个别受助对象及其需要入手。[31]例如,对于结构性失业问题,便无法通过对失业者的个人培训、教育来解决,只能通过调整产业结构、增加就业岗位等宏观举措来应对。

所以,在急剧社会转型时期,中国社会工作的历史使命是“以科学方法处理社会问题”[32],很多关于社会工作的本土定义都强调其“解决社会问题、化解社会矛盾”的使命,而社会问题的解决只能通过结构变革来实现,个案工作、临床社会工作对此无能为力。另外,社会转型推动了政府执政理念的转变,即从社会管理走向社会治理。[33]党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,将“创新社会治理体制”上升至国家层面。显然,社会治理的对象是宏观的社会结构,这种官方话语的转变为社会工作参与社会治理、推动社会变迁提供了行动空间。

四、个体与结构社会工作的挑战及应对策略

(一)个体社会工作的挑战及应对策略

个体社会工作通常不主张社会变革,继而不会和体制发生冲突,所以容易受到政府的支持。它所面临的主要困难在于如何实现专业化,将科学的理论、方法运用于个人服务。作为舶来品的社会工作,是西方国家特有的意识形态、社会制度、历史文化等建构的产物,具有鲜明的西方文化烙印,体现在理论、方法、价值、伦理等各个方面。在个案工作实践中,如果将西方的个人治疗模式直接运用于本土社会,很可能会产生“水土不服”的现象。例如,案主自决是个案工作的核心价值,它建基于西方的个人主义文化,强调个人对自己的命运负责。但中国社会倡导集体主义文化,强调家庭、宗族等集体单位对个人的责任。如果社会工作者过分强调“自决”,便会忽略案主与集体的重要关系,继而无法深入理解他们的困难。[34]所以,个体社会工作在中国遇到的主要挑战是如何实现“本土化”。

社会工作本土化议题的学术讨论较多,主要可以概括为以下几种观点:第一,西方中心视角的本土化。这种观点强调将西方社会工作的理论和方法运用于中国的社会工作实践,在本土的现实情境中对借用过来的理论知识进行修正和完善;第二,东方中心视角的本土化。与前一种观点相反,这种观点主张挖掘和整理传统的社会工作资源,在此基础上构建适合本土环境的社会工作理论知识体系、话语实践;第三,东西方融合视角下的本土化。这种观点主张社会工作本土化既要借鉴西方的知识体系,又要充分发掘和整合传统思想、本土经验和地方性知识,在西方专业社会工作和本土社会工作的碰撞、交流、学习过程中实现互构式发展。第一种观点的弊端在于将西方的社会工作中心化,忽略了本土知识和经验的重要性;第二种观点则可能会将社会工作引向狭隘的“民族主义”。[35]71最后一种观点可以较好地将本土资源与西方知识各自的优势进行整合,同时弥补前两种观点的不足。

那么,接下来的问题是:如何实现本土与西方社会工作的融合?有学者认为,可以从理论、方法、价值三个维度来进行。[36]理论层面:有效挖掘、利用本土与社会工作相关的思想、理论,如儒释道学说、差序格局、伦理本位、关系、面子等,将其与西方社会工作的理论进行结合,使其既能符合科学规律,又能适应本土情境;方法层面:将个案、团体、社区、社会行政等社会工作的专业方法,与本土的民政工作、群众工作、思想工作等助人经验进行结合,实现二者的优势互补;价值层面:将传统文化中的慈善助人理念,如“老吾老及人之老,幼吾幼及人之幼”“授之以鱼不如授之以渔”等,与个案工作的价值准则,如“助人自助”“案主自决”等相结合,设法寻找二者之间的共性,并对冲突的理念进行调适,构建出适合本土文化的价值体系。目前来看,这条路径具有一定的可行性,已经有学者进行了相关的尝试,如钟桂男提出的儒家社会工作模式[37]、王思斌对本土社会求助关系中“情理法”的论述[38]、童敏对“天人合一”思想在社会工作中应用的研究[39]等。

(二)结构社会工作的挑战及应对策略

首先,在西方国家,结构社会工作的挑战在于其容易与现有体制发生对抗,引起“政治风险”。因为促进社会变革往往需要采取一些较为激进的手段和方式,如游行、示威等。而中国的社会工作是为国家的经济改革政策服务并以维持安定繁荣为前提。因此,也有人担心中国的社会工作是否能扮演社会改革先驱者的角色。[40]这个问题在社会工作界普遍存在,作为一项高度依赖国家的职业,社会工作本质上是一种政治实践,[41]“什么构成社会工作,如何实施社会工作,这些都可能受到政治的强烈影响”。[42]所以,社会工作采取的社会行动取决于资助方的容忍度。如殷妙仲所指出的那样,社会工作经常面对一个很大的矛盾:作为一个打着社会正义旗帜的专业,它提倡社会改革,但是作为极度依赖政府支持的一个专业,它又是一种社会控制的工具。[35]66对于中国社会工作来说,由于社会资源和力量的缺乏,社会工作由政府强势建构,并且采取嵌入行政体制的“嵌入式”发展策略。[43]在这种背景下,中国社会工作显然难以采取类似于西方国家的激进方法。转型社会工作的首倡者张和清虽然主张宏观结构变革,但又不主张过分激进,[3]169“转型”一词的使用即是明证。

其次,为了避免与体制的对抗,中国的结构社会工作该采取哪些策略?事实上,推动社会变革不一定非要采取激烈的社会对抗形式,较为温和的形式,如协商对话、政策倡导、社会支持动员、政治游说、给政府领导人写信等都可以用来实现制度层面的变革,我国的人大代表制度和政治协商制度便是两个可以利用的渠道。因为政府并不反对社会变革,政府自身也在推进自上而下的改革。中国是社会主义国家,社会主义的核心理念是社会平等,而社会工作推动社会变革的目标便在于实现社会平等。从这个角度来说,政府是支持社会变革的。政府真正反对的是激进的社会运动,因为这会威胁社会稳定。

所以,非对抗性的、“温和的”结构社会工作更加适合中国以“维稳”“和谐社会”话语为主导的政治环境。尤其是社会工作嵌入体制后,可以利用体制内资源、官方意识形态来推动社会变革,为维护弱势群体的利益而发声。目前来看,这种“温和”的结构社会工作具有一定的可行性。例如,郭伟和通过一个建筑业农民工社会工作的案例发现,社会工作可以借用官方意识形态,来抵制企业对于农民工的压迫。在该案例中,服务机构通过《咱们工人有力量》的老歌曲,提升工人的自豪感、增强其集体意识。同时,在工人中进行劳动权益法的宣传,利用官方话语进行合法、理性的维权。[44]

结 语

由上所述,个体与结构社会工作的争议在中国同样已经出现,体现了该问题在社会工作领域的普遍性。在中国内地,陈涛所说的“科学派”与“进步派”之争、雷杰所说的“专业化”与“去专业化”之争,实质上都是个人治疗与结构变革的争议。在中国香港,一些学者对社会工作“去社会化”的批判,也体现了类似的争议。

通过梳理专业的发展史发现,个体与结构社会工作在中国都得到了发展。个体社会工作在民国时期、计划经济时期、改革开放后的市场经济时代,都属于社会工作的主导方法,其中民国时期的医务社会工作、计划经济时期的民政工作,以及改革开放以来的医务社会工作、灾害社会工作、司法社会工作等领域,个案工作得到了广泛的应用;同时,结构社会工作也得到了一定程度的发展。民国时期的乡村建设运动、现代社会工作时期张和清领导的农村社会工作,都致力于社会整体环境的改变,与结构社会工作的理念和方法较为接近。

对于中国社会工作来说,个体与结构范式同等重要、缺一不可,推动二者的均衡发展具有很大的必要性,这不仅符合社会工作专业的基本使命,同时也与当前的社会背景相契合。其中个体社会工作的必要性体现在:个案服务是社会工作的基本目标,个案工作有助于推进社会工作的专业化水平,个案服务的市场需求巨大;结构社会工作的必要性体现在:推动社会变革是社会工作的专业使命之一,并且与当前中国社会转型的背景相契合。正如童敏所说:“中国本土社会工作的专业化发展不能像西方那样走机构服务的专业发展道路,追求个案工作,小组工作和社区工作分别专业化的发展方式,而需要围绕着个人改变和环境改变的结合,借助项目服务的专业化将注重个人成长的微观服务与注重环境改善的宏观服务整合起来”。[45]

最后是个体与结构社会工作在中国的挑战及应对策略。对个体社会工作而言,其面临的主要困难在于本土化,即如何将源自西方的社会工作知识体系运用于本土社会服务实践。较为可行的策略是将西方社会工作的理论、方法、价值与本土的助人经验相融合,实现二者的优势互补;结构社会工作的挑战在于其容易与现有体制发生对抗,引起“政治风险”。应对策略是采取温和的方法来推进社会变革,如协商对话、政策倡导等,利用体制内资源(如官方话语)来帮助弱势群体谋求合法的权益。