基于长江漫滩区的明挖法隧道施工技术探讨

2021-04-20印东

印 东

(南京市公共工程建设中心,江苏 南京 210036)

0 引言

隧道是道路工程的重要组成部分之一,在隧道工程建设中,大多采用明挖法进行施工。明挖施工能够借助土方机械进行作业,施工周期短,质量容易保证,由此使得该方法在隧道工程中得到广泛应用。在施工过程中,为确保隧道开挖安全、有序进行,必须采取合理可行的支护方案,并同时做好基坑降水、基坑支护与开挖、基坑监测、隧道防水等工作。

1 地质条件和明挖隧道主要施工方案

我国长江中下游沿岸城市,地基呈典型的二元结构,上部由黏性土层组成,有透水性弱、力学强度低的特点,下部由砂、砾、卵石层构成,有强度高、透水性强的特点[1]。南京江北新区团结路隧道工程位于长江漫滩区,该区域的地形地貌复杂,地层类型与其他长江沿岸城市相比更加复杂而且变化大,土层从上到下依次为:杂填土、素填土、粉质黏土、淤泥质粉质黏土、粉砂夹粉土、淤泥质粉质黏土夹粉土、粉细砂。

团结路隧道全长 585 m,宽度约 30 m,采用明挖法顺作法进行施工,开挖深度 0.5~10.7 m。隧道分为 19 个节段,其中 16 个节段为敞开段,3 个节段为暗埋段,前者采用的是混凝土 U 型结构,后者为全封闭的箱式结构。隧道围护结构采用的是放坡开挖、SMW 工法桩和排桩相结合的形式。

2 关键技术及控制要点

在施工过程中关键的技术和控制要点包括基坑降水、基坑支护与开挖、基坑监测、隧道防水施工、结构耐久性指标的控制和养护等,具体内容如下。

2.1 基坑降水

由于基坑位于长江漫滩,土的含水量极大几乎达到极限含水量,开挖时将由固态转变为液态,开挖困难,因此降水井除有效降低开挖深度范围内的地下水位标高之外,还必须有效降低被开挖土地的含水量。其解决途径为降水井先施工,在施工两周后进行土方的开挖,在降水井设置两周后,土的含水量明显降低,在开挖后大部分土体仍然保持可塑状态。

研究表明,地表沉降会随降水井深度的增加而增大,严重危及基坑施工安全[2]。因此在降水过程中不能只考虑降水效果,还需要考虑降水对地表的影响,在设置降水井的数量和降水深度时需要慎重考虑。根据本工程的实际情况,研究采用疏干与减压备用综合降水方案。在基坑内共计设置降水井 46 口,选用额定流量为 30 m3/h、扬程在 30 m 以上的潜水泵进行疏干降水,使之形成一个稳定的地下水循环,在保证施工的前提下尽量减小对地表沉降的影响。

为确保降水井的整体质量,采用反循环钻机成孔工艺。在距离降水井 3.0 m 左右的位置处挖设泥浆池,随后钻机就位,调整完毕开始钻进;当钻孔达到设计深度后,抽出孔底泥浆后对孔深进行测定,以清水稀释,下入井管填入砾料,完工后 7 h 内进行洗井,最后安装水泵进行降水,为基坑开挖提供条件。

2.2 基坑支护与开挖

由于本工程地质差对支护要求较高,只有在开挖深度较低的 JD1-JD3 和 JD17-JD19 采用 1∶1 放坡,在较深的 JD4-JD7、JD13-JD16,SWM 工法桩采用隔一插一型钢;在更深的 JD8-JD12,SMW 工法桩采用密插型钢;在最深的泵房侧采用钻孔灌注桩。

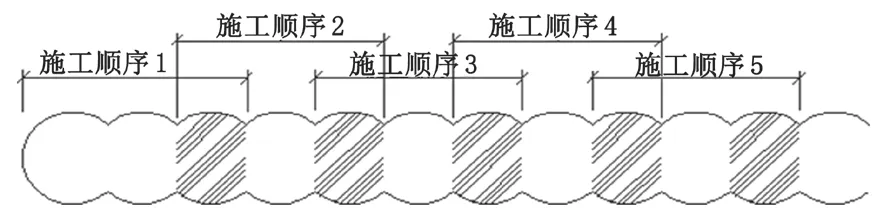

SMW 工法桩具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗漏的功能;对周边环境影响小,对邻近土体扰动较少[3]。根据本工程的地质条件,在插工法桩之前必须先对工法桩插入位置进行土体加固,使得插入的工型钢合理地受力。工型钢周边土体加固为三轴搅拌桩,为了达到良好的防水效果,三轴搅拌桩的桩间咬合需要达到 20 cm 才能保证防水,为此采用特殊的施工顺序进行三轴搅拌桩的施工,具体施工顺序如图 1 所示。

图1 三轴搅拌桩施工顺序

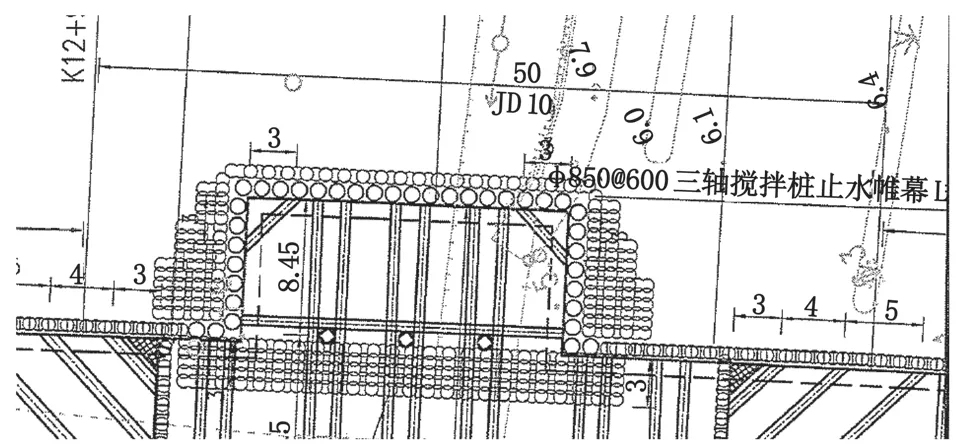

钻孔灌注桩施工与三轴搅拌桩不同,桩间无法进行咬合,因此需要严格控制垂直度,减少桩间缝隙。由于无法咬合必须在钻孔灌注桩的外侧增加若干排止水帷幕桩,本工程采用的三轴搅拌桩止水帷幕如图 2 所示,在基坑开挖时能够保证基坑的正常工作。

图2 排桩、止水帷幕布置图(单位:m)

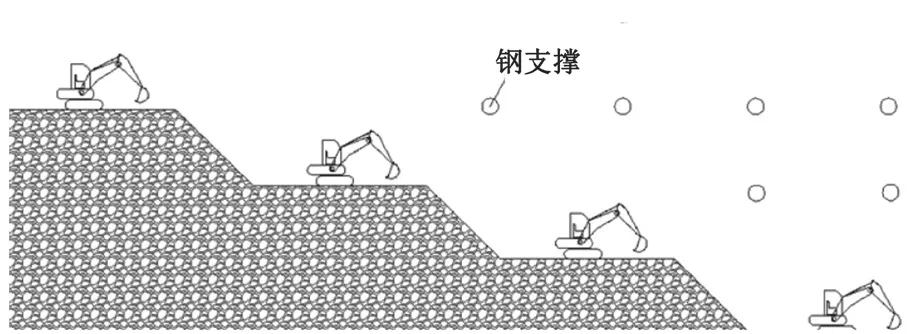

当基坑的围护结构与加固全部达到设计强度,且降水达到预期效果,经验收合格后,便可对基坑进行开挖(见图 3)。基坑开挖过程中,对支护结构、格构柱、降水井等必须采取保护措施,防止挖机对其碰撞,扰动基底原状土[4]。基坑采用斜面分层分段开挖、先撑后挖的原则,避免发生超挖的现象。分层开挖时,每层的厚度应当不超过 3 m。由于基坑内的土体的含水量大,在开挖至设计标高后为了不扰动原土,在开挖面以上 30 cm 厚的土方由人工开挖。

图3 土方开挖示意图

2.3 基坑监测技术

在基坑施工中,将基坑深度 2 H 范围内的地上与地下建筑、地下管线以及基坑本身作为监测对象。在施工开始前,编制合理可行的监测方案,严格按照方案开展监测工作,并对设好的监测点进行保护。为了控制围护结构、临近建筑物及地下管线的变位、沉降和预报施工中出现的异常情况,并且正确指导施工,在施工过程中建立了严格的监测网络,实现信息化施工。基坑监测的主要内容包括:结构的水平位移和垂直沉降;周围建筑物及地下管线的垂直沉降、水平位移、倾斜率;基坑外地表沉降,深层水平位移,基坑内地下水位;钢支撑的轴力和挠度、立柱沉降;地表、临近建筑物的裂缝观测。

2.4 隧道防水施工控制要点

本工程变形缝防水设计遵循的基本原则为“以防为主、刚柔结合,多道防线,因地制宜,综合治理”[5]。在隧道拱墙初期支护与二次衬砌之间铺设防水板,二次衬砌采用结构自防水,即防水混凝土,由此能够达到隧道防水的效果。

在明挖隧道中,主要可能渗水的部位有变形缝渗水、裂缝渗水、施工缝渗水以及其他部位的渗水情况等[6]。变形缝、沉降缝的位置是防水的重点,是结构的薄弱环节,如果处理不当,水压会在混凝土浇筑完毕后持续地破坏结构。本工程周围水系复杂,导致结构迎土面不仅土的侧向压力大而且导致渗透的压力大,如果处理不好施工缝,将会导致渗水带走施工缝周围混凝土中的胶凝材料、砂子,只留下较大的粗骨料,使得结构受力不合理,为此在施工缝设置止水钢板和遇水膨胀止水条,而且在水平施工表面拉毛并涂抹水泥基渗透结晶防水涂料,保证混凝土结构不被破坏。沉降变形缝采用外贴式橡胶止水带和中埋式钢边止水带,其中中埋式钢边止水带兜绕成环,而且外贴式止水带与顶板迎水面的嵌缝采用聚硫双组分密封胶封闭成环,如此处理后,在不影响合理沉降的同时保证结构防水。

在重点处理好结构防水和施工缝变形缝防水的同时,还需进行外包防水,加强隧道结构防水,以结构自防水为主,外包防水为辅使得隧道结构达到预期效果。

2.5 结构耐久性指标的控制和养护要点

在对混凝土结构的耐久性指标进行控制时,将控制重点放在如下几个方面:荷载、混凝土收缩、碱骨料、钢筋锈蚀以及不均匀沉降等。同时,严格按照现行规范标准的规定要求,对混凝土进行养护,避免早期开裂的问题发生。

3 结论

明挖隧道是常见的隧道施工方式,明挖隧道中围护结构的选择应该根据实际情况实施,围护结构的施工方法与控制措施是施工中的重中之重,应该重点探究。此外,明挖隧道所遇到的难题几乎都与水有关,在基坑支护时要处理好桩间的渗水、在基坑开挖时要处理好开挖土体的含水量和处理好地下水位、在主体施工时要处理好结构自防水和外包防水。因此在明挖法隧道施工时应该注重维护结构的施工和施工中对水的处理,从而确保隧道开挖能够按质、按量、按时完成。Q