捷克没有中国式高考

2021-04-19韩葵

韩葵

捷克人口的90%以上为捷克族,2.9%为斯洛伐克族,1%为德意志族。图为一位母亲陪着她的女儿参加学校入学考试。

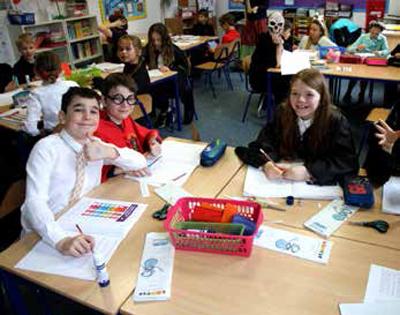

捷克學校阅读日的孩子。

捷克学校阅读日的孩子。

捷克学校阅读日的孩子。

我有两个孩子,他们从小在布拉格上学,现在一个上高中,一个上大学。我是个没有毅力的人,所以,在他们小学一二年级的时候,虽然曾经怀有一些抱负,但不光孩子很难坚持做到,就连我自己也坚持不下来,于是就放弃了督学。我有点怀疑自己,对待孩子的学习,是不是有些过度不闻不问了。

捷克这里的5分制和中国国内不同——1分是完美,2分是较好,3分是好,4分是及格,5分是差。我对孩子比较常说的话是:这门课,你本来应该得1分的,怎么得了2分?这门课,你怎么居然得了4分?最多是稍微吓唬吓唬他们,我猜他们给我看成绩的时候,可能会担心妈妈失望,但不至于担心妈妈发火。

看到低分,说不忧虑是假的,但忧虑的情绪不会持续很久。孩子对我说的话则是,3分就是好,而好的意思,就是好啊。

捷克的教育体制大体是这样的:最基础的教育5年,中等基础教育4年,高等基础教育4年。作为学校,有的基础学校只有小学5个年级;有的基础学校有9个年级,有点像中国的小学加初中。有的中学是8个年级,有点像中国的初中加高中;有的中学只有4个年级,那就相当于只有高中。还有6年制中学,生源就是9年制基础学校,学生7年级毕业可以接着来上6年制高中。总之,关键点是13年义务教育。

儿子考上了两所大学

我家老大在7年级的时候,自己主动提出来去报考一所6年制高中,那所高中恐怕是全捷克最优秀的高中之一,报名录取率大概是十分之一。他既然自己提出来,我就帮他复习。他数学基础不怎么好,我的数学也忘得差不多了,而且,同一道题,他们老师教的解题思路和我能回忆起来的解题思路还有些差异。但不管怎么说,他的7年级数学,我勉强可以辅导。可越辅导越心急,忍不住就发火骂他。当然,我基本上不会说“你真是个笨蛋”,最多是心急、气恼:“这么简单的事情,怎么就不明白呢?!”有时候自己都气哭了,他也急哭了。

我并不觉得他能考上,这种心态自然不应该给到他太大的压力,我心里说,希望他别垫底就好。虽说这么想,去看成绩的时候,还是抱着一丝丝希望,谁不希望自己的孩子胜出呢。后来他对我说,那些考上的,都是读书读傻的样子。

作为母亲,既担心给他太大的压力,把孩子压出心理不健康,又有点担心完全不给要求,孩子就没有进取心。结果当然是没考上,但也没垫底。他还在原来的9年制初级学校继续就读。

8—9年级时,他当上了学校学生会主席。从他打算去尝试那所6年制高中开始,他的成绩比过去好了,这也许就是孩子身上自有的进取心开始发生作用,当然,也不要指望全是1分。他在小学后期就和我们讨论过,说去职业学校很正常的。

捷克的高中,和中国的高中在形式上差不多,有普通高中、职业学校、中专,当然这边都是4年,但也有2—3年的技术培训学校,文凭就差一些。还有一点和中国差别比较大,就是从职业学校、专业学校去考大学是件平常的事情,而且,有些专业在中学阶段已经涉猎过,上了大学同类专业,比从普通高中考来的学生更有优势。

社会人士报考大学也是一样的,很自由。另外,这里考高中考大学都不是全国统考,而是到你申请的学校去考试,学校自己确定评分、录取标准。

从七八年级开始,儿子和我们聊天的时候就说,上中等专业学校挺好,能考大学,如果考不上还有一技之长,比较容易找到工作,所以,他很多同学都是这样打算的。但我觉得,儿子还是应该读完普通高中再选专业,毕竟应该打好基础。

为了这件事情,我们还专门请他课外班的美术老师吃了一顿火锅。那位老师说,如果他自己愿意而且你们也认为他多半会去学艺术,那没必要等到高中毕业之后再选择艺术学院。我们的担心是,如果他选择了艺术高中,相当于道路变窄了,只能孤注一掷去考艺术院校,可到时候考不上艺术院校怎么办?那位老师也给我们解释了,除了我们知道的两三所著名艺术院校是很难考取的,还有其他各种艺术专业学校,也就是说,还有很多机会。

老师说:你们要做好思想准备,艺术家都是很穷的。儿子说:妈妈,以后我可能挣不了多少钱。

其实,考取艺术高中也不容易。全世界的艺术青年大把大把的,但是艺术院校有限。儿子从我们所在的布拉格考到外地去了,因为他报志愿的那所布拉格艺术学校,特别是他选的那个专业,竞争太激烈,儿子没考上。

他考上的那所外地学校声誉很好,百年历史,教学风气比较踏实而且开放。比如,儿子在上学期间,在学校做了一个作品,学校给他提供了一间教室,他运了半吨沙子,在教室里做了一个沙滩,沙滩上摆了2把晒太阳用的折叠椅,前方是用投影仪播放的大海。捷克是没有海岸线的内陆国家,他们那个城市有一个城市设计比赛,主题就是“假如这个城市有……”儿子的作品是就着这个设计比赛,叫做“假如这个城市有海”。倒不是说他的想法和作品有多奇妙,这件事情,最让我感叹的,是学校能够允许他干这件事,很了不起。当然,我还是很自豪,他能说服学校让他做这件事。

高中毕业之后,儿子考上了捷克最好的两所艺术学院。事情是这样的,他分别去报考这两所学院的相关专业,而且,具体到导师工作室,这点和非艺术专业会有些差别。然后,根据院校的要求提供作业,包括作品、设计、笔记等素材,也包括当面考试等环节。总之,都是小录取率,他很幸运,都考上了。经过权衡,对其中一位导师说了“抱歉”。

于是,就变成了他选择学校,而不是学校选择他。其他的学生,也都是可以同时报考2所学校,或者同一个学校的2个专业,如果同时被录取,都会进入学生自己要放弃其中之一的环节。不仅高中考大学是这样,初级学校考高中也是这样的。

这里又有个故事,就是中学生考上大学有两个必备条件,一是高中统考及格,有高中毕业文凭;二是被报考的学校录取。高中统考,有必考课程,也有自选课程。我记得当时是这样的,捷克语是必考,数学和外语选一科,另外,学校还有一门展现专长的指定科目。现在好像有所变化,数学已经升格为必考科目了。

总之,我儿子选考外语。但考试那天他起晚了,因为他自己在外地上学,我们完全疏于管理,根本不知道哪天考试。所以,他虽然考上了大学,但没有拿到高中毕业证书。还有一次补考机会,如果补考没通过的话,还可以在大学申请推迟入学一年。他考外语是有把握的,只是必须保证不掉链子按时到场。我反复跟他确认了,不需要我住到他在的那个城市现场监督。

最终,有惊无险,他没误考。

现在他是大学3年级,读完6年会拿到硕士学位。不过,他正在和学校申请休学一年,打算去报考一家德国的艺术学院,因为他对目前的学院感到不满足,认为不会再有太大的收获。但是,他要去报考的那家学院只是3年制,读完拿到学士学位。而且,德国的学校,读下来是件吃力的事情。

布拉格艺术学院中的纺织设计工作室。

即使在一个只有2万居民的捷克小镇上,有才华的儿童也有机会在专业教师的指导下发展自己的才能。家长只需支付较少的费用,因为艺术学校的经费主要来自州和市的预算拨款。

布拉格表演艺术学院。

布拉格的英国国际学校。

故事进行到这里,还不是完成时,其实永远都是进行时。我儿子的专业算是小众专业,但回顾他的经历,也有普遍意义。

谷歌是最好的老师

我的小儿子目前在读高中,因为有老大的经验,对老二的学习就更加没有担心,预计他在七八年级时会开始自觉要求自己,果然是这样的。

他从9年初级学校,凭借中等成绩考入目前这所设计类型的高中专业班,到学校之后,成为班里学习成绩最好的学生之一。学校不会排名的,但是在期中期末,老师还是会用某种方式表扬一下成绩最好的几个学生。我家老二有幸受到过表扬。

但是,他在小学不是这样的。每次开家长会,老师会发一张最近的各科成绩单,成绩单都会反扣在课桌上,每次我拿起来的时候,多少还是有点心虚。我基本上没有干涉过他玩电脑和游戏,也没能力干涉,但暗中观察过,比如,看到他玩一会儿游戏之后,就开始画画了,或者开始看动画片了。由此我比较确定,他对于游戏或者动画片,算是着迷但不算沉迷。而且,他能够告诉我很多我不知道的事情,都是从网上看到的,也会从网上寻找一些数学题的解法。有些小视频,会开放前边的解题步骤,再往后看就需要交钱,这个时候他也会和我分享,然后,我们根据看到的步骤,再试图自己把题解出来,而不必付费。

从初级学校毕业的时候,全班同学印了文化衫,每人一件,还送给学校和老师,文化衫背面是全班师生的名字,正面印着“我们最好的老师,谷歌”。

他们毕业之后的出路在哪里呢?老大学了艺术,要么做艺术家,要么做老师,或者转行做一些设计方面的工作。一切看发展看机会。

老二呢,我们一直还是有些暗示,希望他进大学学习,但他说还不知道学什么专业。我想,天生我材必有用吧。我们自己这些年,都没有做与大学专业相关的工作,也基本上没有用到之前拿过的文凭,算是依靠自己的能力、兴趣和机遇。我相信孩子们的能力不差,也同样会有他们的机遇。

我最后悔的,是没有在他们成长的每一天都睁大眼睛好好看着,不知道自己忙忙碌碌做了些什么,好像生活都还没有准备好一种模式,不知不觉他们就长大了,时间就流逝过去了。

有一次回国,和老同学相遇,她刚刚办好了去美国的移民。她告诉我,他们在美国的房子是学区房,孩子也都选好了非常优秀的学校,而且,学校的竞争还是挺激烈的。另外一位老同學的儿子,正在美国的大学里。

听到他们讲述为孩子们安排一切的故事,我心里暗自有点小庆幸:我们和孩子,没有进入到不管是在中国还是去美国、不管是拼经济实力还是争学习成绩的竞争洪流中。

我感觉,在欧洲的这个状态挺舒适的,没有太多的焦虑。如果这个环境中能够有足够的生存空间,在这样的空间里,孩子们总体来说是幸福的,尽管每个家庭、每个孩子也会有各种各样的苦恼。

这里的差别在哪儿呢?

高考是用一把尺子量所有人

我曾经写过一篇反对中国高考的文章,被一个朋友留言说:何不食肉糜?他的意思是我不了解中国现状,站着说话不腰疼,高考是多少普通家庭甚至贫困家庭孩子“翻身”的唯一途径。

我想,也许在一定的阶段里,这件事情还只能这样办。但是,我们必须要了解事情应该是什么样的,只有了解到事情应该是什么样的,才有可能让现实状况在一定的时候有所好转。

就我“站着说话不腰疼的经历”,我需要说明的是,这里面可以看到好几个社会元素,这些元素越多,我们作为这个社会里微不足道的一个个家庭、一个个孩子,感受到的压力才越少。

我想说说那些能够减少焦虑的元素。

我居住的这个国家捷克,没有全国统一高考。全国统一高考看似公平的背后是什么呢?是全国、至少是全省所有的同龄青年人,都用一把语文、数学、外语、物理、化学的尺子来量,也就是全社会用一把尺子衡量所有的人。

用这把尺子衡量,选上通过的人,刷掉不能通过的人。

但是,多样性也是社会的先天属性,一个多样的社会,只用一把尺子衡量所有的年轻人,有各种各样天赋或者特点的人,都要在好几年的时间里收敛自己,按照这一把尺子的标准冲刺,冲出来才有希望。

刚好适合这把尺子的人,没有问题;未必适合的,即便冲出来,花费的是属于自己生命的时间和精力,做了很多不适合自己的努力;还有一些,完全不适合这把尺子,就被过滤掉了。

新冠肺炎疫情期间捷克电视台播放“虚拟教室”节目,直到學校重新开放。

新冠肺炎疫情期间捷克电视台播放“虚拟教室”节目,直到学校重新开放。

这把尺子太简单了,它消磨了我们这个社会的丰富多样和妙趣横生。对于我们每个家庭、每个孩子来说,给我们所谓的公平竞争的时候,也给到我们巨大的而且是一元化的压力,而其实呢,对那些不适合这把尺子的人来说并不公平。

统一高考还有个问题,就是在无限开发自己潜能的竞争过程中,我们自己欺骗了自己。这么说吧,比如两个学生得到同样的成绩,其中一个只需要正常时间学习即可,另一个需要付出很大的代价,起早贪黑。我们可能会认为这个起早贪黑的学生有志气,而且通过努力超越了自己获得了他个人的成功。可能是的,但是,这个成绩其实也是一种假象,如果他一直保持这样的成绩,就需要一直起早贪黑,这显然不是我们生活的目标;他一旦追求从容的生活,可能就会跌落下来,或者感觉和争取到的环境不相适应。我自己的同学中就曾经有抑郁症患者,其中就包括这样的原因——通过自己的辛苦付出把自己骗了,然后按照假象来要求自己,结果陷入了压力恶性循环。

我们有没有通过自己的努力骗过自己?开发自己潜能的同时,感受到巨大的压力?我一直觉得自己患有高考后遗症,背在自己身上很多年,我以现在的年纪,最感到后悔的,是在上学的时候没有看更多小说,没有机会对自然界或者对艺术、音乐发生一些散漫的兴趣,我想我是从拼高考那个年代开始,丧失了从容生活的能力。

所以,作为家长,我希望在可能的情况下,给我的孩子们留出感受生活的机会。

欧洲不是金字塔,而是一张网

和统一高考相似的是,即便没有一个国家政策之下的统一高考,但人们在同一股洪流之下涌入相似的选择,比如常青藤名校。虽然竞争的终点不同,但给个人带来的影响相似。

有一天和朋友聊天,说到欧洲的学校在什么世界大排名当中好像都排不到前茅,朋友一句话说中了要点——因为这种排名会讲究综合实力,而欧洲的很多大专院校是有历史沿革的,就好像欧洲自然发育出来的城市,没有那种空降般的大建设大发展,规模有限。院校也是这样,可能拥有一些质量精良的专业、教研室,但规模有限,就没有办法和那些综合类大学相提并论。

于是,事情的一面就成了“拼不过、排不上”;事情的另一面呢,就是分散而多样。分散而多样的学校分布,加上每个学校、每个专业甚至导师的自主招生,再加上学生可以同时申请两所(甚至以上)学校,可以叫做双向选择吧。

这样形成的学生和学校之间的关系,是个网状结构,而不是金字塔结构——越往上人越稀少,竞争越激烈。在一张网里游弋,对比攀爬金字塔,焦虑感一定小很多。

这是社会大背景,而社会大背景不是我们个人能改变的,但也不能是我们每个人都丢给社会而不去试图改变的。我们自己能做点什么呢?我想至少是——心态。

要不要用孩子的今天换所谓的明天的幸福?这是一笔划算的交易吗?明天不是今天的结果,今天和明天,对于一个人的一生来说是平等和同样重要的。明天是个不确定,今天已经握在手里了,为什么拿手里的快乐和从容去换取一个不确定的明天呢?

要让孩子做人还是做工具?我们每个人在这个社会里,都是人、也都是工具。我们如果一点工具都不做、一点功能都不具备,显然太超现实了,我们需要一些相互服务的功能、使用价值,让我们在这个社会里能生存,但同时,我们还需要自由和快乐。所以,在我们担心孩子是不是具备足够功能性的同时,一定要提醒自己,不要让他为此失去太多的天性。

我们也许已经弄丢了自己,我们需要寻找自己。同时,我们不要再把孩子弄丢,我们不能把孩子当成一个教育工厂的产品,一个做题家,如果是这样,他会挣扎在自己和弄丢自己、做人和做产品的边缘,焦虑就产生了。

所以,不能在功能的道路上越陷越深,那是没头儿的,你能学8小时,别人能学10小时、 12小时,那你是不是要学14小时?没有人能赢得这场比赛,但是在参加这场比赛的时候,你就开始拿自己作为代价——赢不了比赛是一重不快乐,弄丢自己又是一重不快乐,双重的不快乐甚至多重的不快乐,这是为什么呢?

不妨根据自己孩子的情况,设置一个止损或者叫做熔断机制,了解自己孩子的情况,不要无休止地参加竞争。

再画一个饼吧,当我们有足够多的人都尊重自己和子女的特点,这个社会也就具有多元化特征了,来自社会的压力也会减少一些,焦虑感也会降低的。

(责编:栗月静)