澳大利亚:孩子的天堂?

2021-04-19笑飞

笑飞

墨尔本的戏水儿童。

天空清透蔚蓝,飘浮着大朵大朵的白云,高高的桉树举着灰白色的枝丫,飘散着淡淡的桉树精油的味道。这是12月的墨尔本,我在孩子学校外面等候他放学,这是我来到澳大利亚的第1700多天,我的孩子一个3岁来到这里,一个出生在这里。

在国内的朋友纷纷晒出银装素裹、玉树琼枝时,我心里一边感叹着今年国内冬天真早,一边向往着即将开始的圣诞节和露营季。4年来,我已经习惯了这种四季颠倒——中国的深冬12月,在澳大利亚的代名词是阳光、沙滩和海边。因为疫情封锁,墨尔本人今年很长时间不能去海边,于是最近解封了后大家都报复性地去海边玩,而我们也准备去挖贝壳、钓鱼、露营。

从地理地貌和生活方式来说,澳大利亚正如人们所说——孩子和狗的天堂。众多海滩、公园、自然保护区,到处都是免费的户外儿童游乐场——粗粗一数,我家附近就有四五个。越是比较热门的海滩、自然保护区,越有特别大特别好玩的户外儿童游乐场,仿佛比赛着看谁更有创意,有更刺激的滑梯、更大的攀爬架、更有趣的喷水池和迷宫,不一而足。

澳大利亚玩具图书馆里的玩具。

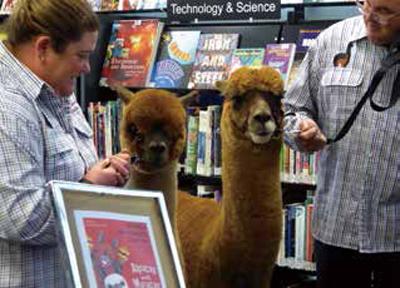

澳大利亚的不少图书馆每年都会举办主题图书阅读活动,为了吸引小朋友,主办方在阅读日带来了两只真的羊驼。

澳大利亚人喜欢野餐、烧烤,很多公园都有BBQ的炉子。来到澳大利亚后,我几乎没有再去過付费的室内游乐场,和朋友聚会也基本是阳光下摊开野餐垫,各家带上食物,大家一边玩一边聚。

有了选择,就有了焦虑

当然。在这蓝天白云之下,依然有真实的生活,父母依然需要赚钱、养娃,想办法把娃培养成能够独立适应社会的人。同时在澳大利亚,为人父母面临文化的差异、信息的缺失、选择的多样,于是难免有新的焦虑。

刚刚登陆澳大利亚时,我感受到的教育都是美好的——蓝天白云、空气清新,到处都有户外儿童游乐场,各个区都有图书馆,所有图书馆每周会有各种年龄阶段的故事会,甚至还有穿睡衣的晚安故事会、给小婴儿的低幼故事会。在“玩具图书馆”(Toy Library),可以花少量钱租借玩具,假期的“STEM”(科学、技术、工程和数学教育)活动、绘画、陶艺活动都很便宜。这些是常见的,我还看到过有针对自闭症孩子的游戏小组,有针对移民孩子的课后志愿者补课小组(很多是缅甸、越南裔孩子,他们父母英文不好,在课业上对他们帮助有限)。

在这个国家呆久了,我就发现了“看上去很美”的另一面。最初我送孩子到家附近的一家幼儿园,看着孩子们玩耍,感觉很美好。然而慢慢了解了澳大利亚的幼教后,才知道那家幼儿园其实处于中等偏下水平。而涉及其他教育选择,有的也是“看上去很美”,有的真的很美但未必适合自己的孩子。比如,有的小学是采用澳大利亚教育家Kathy Walker 的教育理念,每个年级混班式教育,开放教室,但即使一些澳大利亚父母也不喜欢这样的教学法;有的教会学校的宗教熏陶很重;有的学校因为华人特别多,所以相对而言更注重学习;等等。

对于很多家长而言,最大的焦虑就是如何在信息的海洋中遨游,作出选择。墨尔本的小学分几类:公立学校、教会学校和私立学校,公立学校基本免费,每年只需几百澳币的杂费;教会学校则是每年几千到近万澳币;而私立学校一般上万,且对排名要求很严。因此,若希望孩子上某所教会学校或者私立学校,至少孩子两三岁时要开始考虑报名。公立学校亦有相当优秀的,然而如同北京、上海,公立教育都是按学区入学,优秀的公立学校往往等同高昂的房价。

选学校也要考虑接送问题,我身边的很多朋友都有因为孩子入学而换房搬家的经历。中学亦然,可以上公立学校、教会学校和私立学校,同时多了奖学金考试和精英班几个选择。如果要考奖学金,则家长需要从长计议,是偏向音乐、艺术还是体育?如果是音乐,选择小提琴还是钢琴(流行的说法是小提琴比较容易获得奖学金)?若是无关音体美、主攻学术的话,就要去参加一些额外的数学竞赛等——是的,澳大利亚也有数学、物理、科学等方面的竞赛。

澳大利亚很多高中生毕业后不选择去大学读书,而是去“TAFE”(职业学校) 学习电工、烹饪、摄影、缝纫。

澳大利亚很多高中生毕业后不选择去大学读书,而是去“TAFE”(职业学校) 学习电工、烹饪、摄影、缝纫。

澳大利亚很多高中生毕业后不选择去大学读书,而是去“TAFE”(职业学校) 学习电工、烹饪、摄影、缝纫。

澳大利亚很多高中生毕业后不选择去大学读书,而是去“TAFE”(职业学校) 学习电工、烹饪、摄影、缝纫。

澳大利亚的学生们,在放学后都会选择与同学一起打球、游戏,许多男孩很快就彼此熟悉。

这其中有很多层次,每个家庭可以在不同层次上作出选择,而每个选择都涉及房子、搬家、接送或者工作、生活上的协调。我想,很多时候,中产阶级父母的焦虑往往是这样产生的——他们有一定的精力和财力,可支持一定的选择,然而财力又不够充裕地支持孩子的任意选择或不断试错,所以,如何把有限的精力、财力投注在最适合的地方,就造成了选择焦虑。若是如我们的父母、祖父母,能够把孩子养活就是胜利,那自然没时间因为这些虚浮飘渺的东西而焦虑。

虽然同样存在择校的压力,然而就我个人理解,这种压力在澳大利亚也许小一些。总体而言,澳大利亚学校虽然有差别,但差别并不是天上与地下,试错成本也不算太大,总可以通过转校、升学等各种方式进行调整。同时,澳大利亚的蓝领收入和社会地位都很不错,很多高中生毕业后不选择去大学读书,而是去“TAFE”(职业学校)学习电工、水工、盖房子等,反而是有些大学毕业后的年轻人求职不那么容易。因此,家长们也不必一心求极高的学业成绩——就像有的家长所说,只要以后不读律师和医生,就不用太大压力。在想明白孩子的人生路径之后,如果不是极度追求精英教育,其实是可以放松一点的。

华裔孩子该如何融入当地

来到澳大利亚,另一个焦虑是孩子的身份认同问题。最初的担心是孩子“全盘西化”,不再说中文、不了解中国。关于孩子的身份认同,见仁见智,也许有的父母不在意孩子“全盘西化”、不讲中文,而我则很希望孩子还能传承对中国文化的亲近感,况且他的祖父母不讲英文,如果他不学中文,那么祖父母就越来越难以和他交流了。这是我的一个心结。刚来澳大利亚时,有次在停车场遇到一个妈妈,她正和自己十几岁的女儿讲中文,而女儿则毫不在意地回答她英文,并且一脸不耐烦的样子。我当时正处于登陆澳大利亚蜜月期结束、磨合期开始,这个心理冲击让我不由得想:难道这就是十几年后我和孩子的状态吗?因为文化、语言的差异,慢慢地我就不能和他们有共同语言了吗?

于是,我开始想办法解决这个问题。首先,保持在家说中文、读中文书。我开始从当当买书,一箱一箱中文童书漂洋过海运到家里,我们家逐渐有了个规模不小的书房,儿子听过的中文绘本没有一万也有几千。如今,虽然写中文对他仍然是个辛苦活儿,但他对中国的神话传说有兴趣,说起去哪里玩,他说最想回中国。我这才渐渐放下心来一点。随着我的“自家中文之旅”的开展,我也开始在澳大利亚的周末中文学校教中文,接触了很多华人孩子,发现自己当时的观念有点被恐慌性放大——大部分小学阶段的孩子,虽然中文不特别熟练,但都在磕磕绊绊坚持学中文、看“孙悟空”、爱中国菜,热衷于分享自己或者父母来自中国哪个城市……

但是,家长们的担心是不会停止的,甚至还会暗想:作为华裔孩子,和澳大利亚孩子相处会有隔阂吗?会受到霸凌吗?儿子上幼儿园时,放学后大家都会到附近游乐场玩一会儿,许多澳大利亚小男孩彼此都很熟悉的样子,常常一起玩耍,父母们也会热烈地聊天,我儿子则是一个人爬上爬下玩各种游乐设施。我会鼓励他去和他们玩,他则默默地摇头。那段时间,他反而是和班上的澳大利亚小女孩玩得更多。

有一次,他幼儿园班上的澳大利亚小男孩路过游乐场时跟他说了一声“bye”,他没有按习惯回答一声“bye”,而是做起了夸张的表演——跑来跑去做鬼脸,大笑,然后假装摔倒在地上,当时他4岁多,这对他而言并非常见的表现。我后来和同事——一位资深幼教老师聊起这个场景,她带着深深的理解说:他觉得不好意思,不知道如何和朋友互动。她建议我给孩子更多机会,让他在学校之外和他的朋友们玩耍。

于是,在儿子入学“Prep”(学前班)时,我有一段时间相当焦虑,如何帮助孩子融入,我自己给自己施加了很大压力:不能缺席任何一场同班同学的生日聚会,因为任何一个生日聚会都可能是儿子建立至关重要的朋友关系的机会;早晨尽量早到,给孩子一点适应的时间;放学后会带着孩子在学校游乐场逗留,给他机会和朋友多玩一会儿;跟他们班同学的妈妈聊天,争取通过认识妈妈来帮他结交朋友;我甚至把他們班的同学搞得一清二楚,常常在课下问他谁是他的朋友,然后在遇到他的朋友时热情打招呼;若是发现他们学校流行什么,比如足球卡、魔幻陀螺,就赶紧买给他,好让他带到学校去分享……

度过了儿子上学的第一年,再回头看看,觉得自己那是多么典型的“送第一个孩子上学”的新手妈妈的焦虑啊!其实,即使是澳大利亚本地的妈妈也有这种状况,如果是老大上学的话,妈妈们往往会更热衷社交、在放学后攀谈、参加生日会或者组织聚会;如果是老二甚至老三,很多妈妈接孩子时候都不下车,出席生日聚会的频率也不那么高。这大概是人类的共性,对于不了解的事物,都会有点焦虑,会想办法去获取更多信息。

移民的困境

新冠病毒刚刚开始出现在澳大利亚的时候,澳大利亚的报纸上出现了一个头条,赫然写着“中国孩子回家去!别来学校!”这其实是起源于华人家长的一个情愿,要求从中国回来的孩子隔离14天再来学校,然而这个事件被本地媒体关注到后,采用了这样一个大标题。

当时关于新冠病毒,全球范围内对于中国的攻击不少,很多华人妈妈都很忧虑——怎么应对学校可能出现的霸凌?我也暗暗有点担心,虽然没有和儿子直接讨论,但每天都很关注他上下学的情绪状况,遇到机会就问他学校同学是怎么谈论病毒的。有一天他放学回来告诉我说:“我们学校里有人说,中国人很多,所以有的人没有食物,有的人就吃蝙蝠,于是从蝙蝠身上感染了冠状病毒……”这大概是他和高年级同学交流时得到的“新冠病毒新知识”,他甚至有点得意洋洋,并没有因为自己的身份而感觉有什么不同。我告诉他,事实不是这样,中国人虽然很多,但吃蝙蝠的是极个别人,而且他们吃蝙蝠并非因为没有食物吃,而是把它当成一种所谓的“野味”。蝙蝠只是病毒的一个宿主,并不是意味着人们一定是吃了蝙蝠才得了这个病……

儿子后来再没有谈起过这方面的话题,也没有新冠病毒和自己身份密切联系的感受,因此我的担心渐渐平息下来。我想,儿子学校里的教育还是比较正面的,家长们在家的讨论应该也很注意限度,因此从高年级孩子那里来的“流言”,虽然含有很多误解,但也还不包含种族攻击的内容。

然而之后,随着特朗普开始称“新冠病毒”为“中国病毒”,美国推动封禁微信,澳大利亚媒体上也开始有很多关于中国的负面报道。那段时期,我和很多在澳的朋友都觉得,西方媒体报道中国时已经有了一种“政治正确性”,不同的声音甚少发出,即使是批评也批评不到点儿上。我有时会想,到儿子开始上高中、大学时,他看了这些负面的报道,会不会对中国印象改变?会不会跟我有大相径庭的认知……或者他们会不会像之前网上热传文章的主人公一样,觉得被卡在中国和西方的语境里、困惑于自己的身份认同?

当地时间2020年10月12日,澳大利亚墨尔本。维多利亚州对新冠肺炎疫情的限制措施略有放宽,墨尔本当地一所中学允许学生回到学校上课。

澳大利亚的超市和基金会合作帮助儿童参加食品教育项目。

孩子遇到身份困惑是一种可能,然而也有另一种可能——年轻时的困惑、冲突会成为他理解自己身份背景的机会,成为他形成更宽广的认知、理解的途径。

然而慢慢地,在接触网上更多声音后,我看到身在美国的一些二代华人关于“黑人的命也是命”写给父母的信;我看到华裔背景的同性恋餐馆经营者在这样黯淡的情况下,发起关爱独居纽约的华裔老人的項目,把食物和关心的文字送到他们手上。我慢慢开始想,孩子遇到身份困惑是一种可能,然而也有另一种可能——年轻时的困惑、冲突会成为他理解自己身份背景的机会,成为他形成更宽广的认知、理解的途径。

在度过一次又一次的焦虑后,我发现,身在异国,焦虑其实更多是我自己的功课。很大程度上,很多来到异国他乡的父母,自己都面临着适应陌生环境、理解新的社会规则、寻找自己的身份认同等问题,这些不确定性会带来淡淡的恐惧。而对孩子的教育问题的焦虑,只是面对这些不确定性的一个反应。我也发现,每一个焦虑都会帮助我去行动,去搜集信息、思考,然后想清楚一些问题,获得一些澄明,越过这一重山丘。也许,容易焦虑的你们和我一样,喜欢收集信息后再作决定,于是在信息不够充足、清晰时就会产生焦虑。请告诉自己:生而为人,焦虑焦虑亦无妨。

(责编:栗月静)