突发气象灾害科普视频制作的创新模式

——以科普视频《揭秘广西桂林临桂区“3·21”17 级大风》为例

2021-04-18刘英轶翟丽萍韩嘉乐张哲睿

刘英轶,丘 良,翟丽萍,韩嘉乐,张哲睿

(1.广西壮族自治区气象服务中心,南宁 530022;2.广西壮族自治区气象台,南宁 530022)

引言

广西是我国气象灾害出现较多、较频繁的地区之一,其中春、夏两季是中小尺度天气系统出现的高峰期,常出现暴雨、雷电、大风、冰雹等强对流天气。由于其形成和发展时间短、影响范围较小,强度剧烈且具有快速增大迅速减弱特征,预报预警有一定难度[1],往往会造成防御措施的滞后,其引发的灾害极易造成人员伤亡和财产损失。因此,加强气象科普宣传,增强公众防灾减灾意识尤为重要。

纵观当前,气象科普视频多以“说教”的方式呈现,缺少趣味性,激发不起公众观看的兴趣,科普效果大打折扣。2017 年4 月24 日上午,辽宁大连一名气象主播在户外播报时被雷电击中,此事件一出立即成为国内外各大主流媒体报道的热点,“雷击哥”也成为全球网红。“大连气象”以此事件,用探案的方式制作了一期特别节目《气象探案记之雷电篇》,用拟人化手法介绍雷电家族,并逐一分析、排除,最终确定嫌疑人;还通过“避雷针”科普了防雷避雷常识。受此启发,根据真实事件制作了《揭秘广西桂林临桂区“3·21”17 级大风》科普视频,本文将以此为例,浅谈突发气象灾害科普视频的制作思路和创新要点。

1 临桂极端大风事件概况

2019 年3 月21 日夜晚,广西桂林市临桂区遭遇雷雨大风、冰雹袭击,有5 个国家气象站测到8 级以上大风,其中临桂站测到最大阵风风速高达60.3m·s-1(17 级),打破了我国陆地最大风速的记录。临桂国家气象观测站百叶箱被吹倒,值班板房受损严重,观测站周边树木被连根拔起,学校窗户被吹烂,摆渡车被吹跑,雨水灌进宿舍。内陆出现如此极端的风灾罕见,事件发生后,即时引起网民高度关注。

2 科普视频制作模式

2.1 确立选题

科学合理的选题可起到事半功倍的作用,增加科普视频的可读性和科学性。“3·21”大风事件案例典型且极端罕见,刷新了我国内陆最大瞬时风速的纪录,公众关注度高,并且是广西春、夏两季常出现的中小尺度天气系统,天气剧烈,破坏力强,常给人们生产、生活造成严重影响,因此具有极高的研究和科普价值。

2.2 基于创新模式的科普视频制作

2.2.1 精细化气象数据的运用

海量的气象观测数据是反映和分析天气气候特征及变化规律的基本资料,也是判断天气是否异常的标准。气象资料数据量虽然庞大,但当把各气象要素进行深度挖掘、分类梳理后,即可发现其背后潜藏着关系和规律[2]。

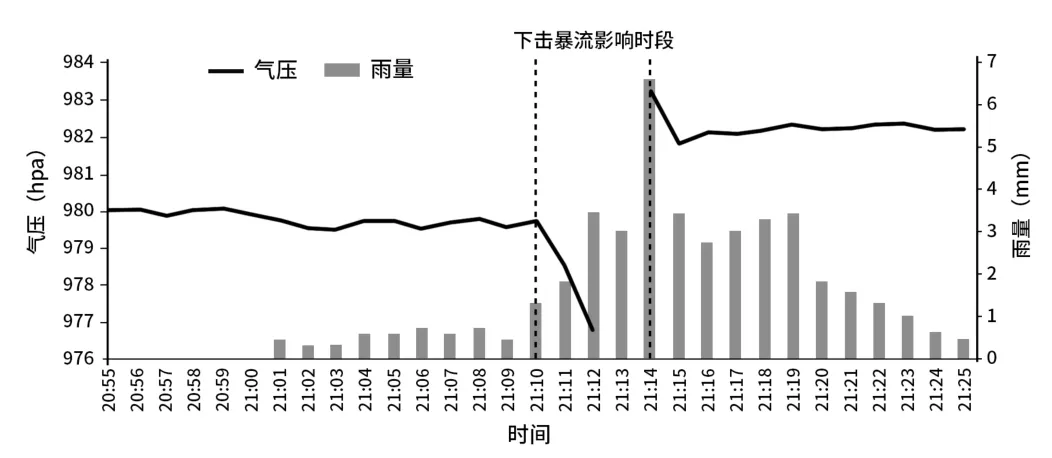

天气实况分析资料来自常规气象观测资料、临桂国家气象观测站等[3],通过分钟级气象要素的数据收集发现了其“一反常态”的变化过程(图1、图2)。3 月21 日20∶55 至21∶09 桂林临桂区气象站监测到风速逐渐加大,气温逐渐下降,但气压变化不大。21∶10 至21∶14 是下击暴流影响时段,风速急剧上升,21∶13 观测站测到60.3m·s-1极端大风,备份站测到最大风速59.5m·s-1,两者相差无几,说明观测数据是可靠的[4];气温、气压快速下降,雨强加强,21∶14 达到6.6mm。

图1 3 月21 日临桂气象站逐分钟最大瞬时风速变化示意图

图2 3 月21 日临桂气象站逐分钟气压、雨量变化示意图

雷达产品是监测和分析强对流天气、识别中尺度气旋的首选资料[5-6]。通过雷达回波图分析出造成下击暴流的超级单体演变特征,3 月21 日16∶00 初生线状对流,20∶00 超级单体形成,线状对流与锋面靠近,21∶00 合并形成飑线,超级单体位于飑线前端,21∶13 临桂区气象站监测到60.3m·s-1极端大风。GR2analyst 三维雷达系统显示21∶12 至21∶17 风暴顶发生了坍塌。桂林雷达回波表明该超级单体具有明显钩状回波[7],同时通过雷达不同仰角的径向速度图中发现,在180m、470m、760m、1000m、1400m等距离地面不同的高度都存在剧烈的速度辐合现象,而超级单体产生的下击暴流造成的辐合现象最大水平速度一般是距离地面30m 至100m 之间,由此判断出中气旋的存在。

通过这些权威的气象数据形成的缜密“证据链”来印证科学推断,可将逻辑严谨的科学研究过程呈现出来,科普视频中以此为依托,科学地分析、论证天气事件,提升可信度和说服力。

随着国民经济、社会日益发展,对气象预报、服务业务提出了更高要求[8]。目前,精细化气象要素预报是气象部门发展的核心业务,通过对精细化气象数据的抓取与分析是提升气象科普权威性、科学性、严谨性的重要方式。随着互联网技术的蓬勃发展,信息体量呈现爆炸式增长,公众更倾向于获取简短的、碎片化的信息。因此在本视频中,对大量的数据进行精细化、准确、深度的梳理和剖析,最终取其精华,用最有价值的数据向公众科普气象知识。

2.2.2 叙事手法

为使本视频更具吸引力,在内容策划、编排上,摒弃传统“说教式”科普方式,采用“故事化叙事”手法,构建跌宕起伏的故事情节。效仿警匪片破案的方式,设置层层悬念,通过排除因设备故障导致误读的可能,确定了60.3m·s-1的新纪录是有效的;对灾害现场勘查,分析实况数据后,提出疑问,逐步探究,最终揭秘出造成17 级大风的“真凶”。

2.2.3 数据可视化

气象数据是科普信息传递的重点之一,借助图形图表、动画等手段将专业性强、抽象的、复杂多样的气象数据进行可视化解释,化繁为简,增强数据信息易读性,可满足审美且不感到枯燥乏味[9]。

运用Weather Central 气象图文制作系统将3月21 日14 时至23 时雷达回波拼图以动画形式展现,能直观的看出超级单体风暴的形成过程、影响的范围尺度、天气类型等。运用After Effects 图形视频软件,将21∶08 至21∶17 的风速、雨量、气压变化趋势用直观明了的折线图动画呈现。GR2analyst 三维雷达系统可全方位的展现超级单体风暴全貌,将其与下击暴流、中气旋的结构示意动画相结合(图3),概念、抽象的气象名词即变得简单、形象,让公众能透过现象看到“本质”,有更清晰的理解和认知。在短视频平台发布1h 后,观看量突破百万,累计观看量达848.2 万,取得良好的传播效果。

图3 超级单体风暴和中气旋雷达回波三维示意图

3 结论与讨论

《揭秘广西桂林临桂区“3·21”17 级大风》科普视频紧抓时事热点,采用“故事化叙事”手法,情节跌宕起伏,扣人心弦;精细化气象数据对视频形成了可靠支撑[10],不仅体现出科学严谨的态度,还对推动故事情节发展起到重要作用;使用气象图文制作系统、GR2analyst 三维雷达系统等软件,对气象数据进行可视化展现,使其一目了然;视频时长约5min,符合短视频传播特点。因此,通俗化、听得懂、用得着、接地气,具有可看性和趣味性,公众参与度高,互动性强的气象科普视频是今后的发展方向,能达到寓教于乐的效果。

气象与人们生活息息相关,气象防灾减灾亦是气象工作的重中之重,因此需要在生活中寻找、挖掘有价值的线索,针对气象灾害多发地区和频发的灾害种类提供精细化预报服务和气象科普宣传,有助于扩大气象科普知识普及率,增强公众气象防灾减灾意识。