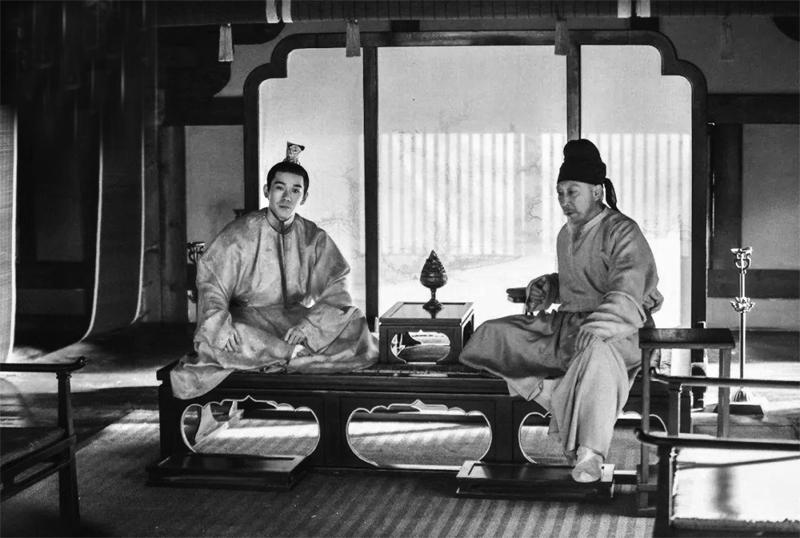

唐朝官员“服章”成了权柄象征

2021-04-16浦江客

浦江客

唐肃宗时,洛阳县尉柳延穿着黄色便衣外出,被巡官拦住盘问。县尉只可穿八品青色公服,而指责他违反夜行法禁的巡官,应是他的属下。但巡官不认识这位新来的上司,见对方出言不逊,竟喝令手下逻卒一起上前,将柳延痛殴一顿。此事上达天听,肃宗下诏:今后凡有品阶的官员,在履行公务时一律正规着装,并在品服颜色上进一步细化品级区分,如四品服深绯,五品服浅绯,六品服深绿,七品服浅绿,等等,确保“只认衣衫不认人”,避免再闹以下犯上的笑话。这则《唐会要》卷三十一中记载的史料,讲到了唐朝官服制度的情况。

洪迈《容斋随笔》中就有《唐人重服章》一篇,以杜甫、白居易诗句为我们展开了一幅色彩斑斓的唐朝官服制度画卷。《容斋随笔》引用的杜甫诗中有“银章付老翁”、“朱绂负平生”、“扶病垂朱绂”之句。白居易诗中“言银绯处最多”(银色,近似银子的颜色;绯色,红色、深红色),言银色的如“银鱼金带绕腰光”、“银章蹔假为专城”、“未换银青绶,唯添雪白须”。言绯色的如“一片绯衫何足道”,“暗淡绯衫称我身”、“酒典绯花旧赐袍”、“那知垂白日,始是著绯年”等等。这幅唐朝官服制度画卷中的底色,一是品色制度,二是章服制度。

所谓品色制度,是以官员品级的不同而配以不同颜色、质料、纹样官服的制度。唐初制定了初步的官服规范,唐高祖武德四年八月下诏,对三品以上至九品官员的官服质料、纹样、颜色作了详细的规范。唐太宗时期,曾二次下诏加以修订,《唐会要》中专设“章服品第”条。唐高宗时期,由于服饰紊乱,百官士庶每每不依令式,因而又曾二次重新申明,尤其是上元元年(674)之令,规定更为详备。据《旧唐书·舆服志》记载:“一品以下文官,并带手巾、算袋、刀子、磨石。其武官,欲带手巾、算袋者亦听。文武官三品以上服紫,金玉带。四品服深绯,金带。五品服浅绯,金带。六品服深绿,七品服浅绿,并银带。八品服深青,九品服浅青,并錀石带。”于是,有唐一代官员紫、绯、绿、青的服色格局奠定基础,后世皇帝只是适时加以调整而已。

所谓章服制度,是与品色制度相配套使用的腰带制度,即官员随身佩戴鱼(龟)袋的制度。说到“章服”,需厘清两个名词解释。一是章服,泛指以纹饰为等级标志的礼服,特指唐、宋官员的公服。二是服章,指古代表示官阶身份的服饰,泛指服饰和衣冠。正如《旧唐书·舆服志》所说:“自后(开元九年)恩制赐赏绯紫,例兼鱼袋,谓之章服。”

鱼袋,是唐、宋时官员佩戴的证明身份之物。唐高宗永徽二年(651)始,赐五品以上官员鱼袋,饰以金银,内装鱼符,出入宫廷时须经检查,以防止作伪。武则天时,曾改佩鱼为佩龟。三品以上穿紫衣者用金饰鱼袋,五品以上穿绯衣者用银鱼袋。随身佩鱼的目的,一是用它作为朝君应见的凭证;二是用来明贵贱、辨尊卑、严内外。白居易形容“衣鱼”之句“鱼缀白金随步跃,鹄衔红绶绕身飞”,就非常生动形象。

唐代章服制度化之后,百官请朱紫之服,必须经过朝廷严格考效,够资格者方才授予。一是能政赐服。官员为政一方,尽心尽力,且政绩突出,被皇帝知晓后往往赐服以资鼓励。如户部侍郎李元纮,“因条奏人间利害及时政得失以奏之,上大悦”,“特以紫服、金鱼赐元纮”,擢拜中书侍郎、同中书门下平章事。同时,唐廷对政绩显著之致仕大臣也加授章服。如对尚书司勋员外郎、史馆修撰孔述睿,再三上表要求退休,“乃以太子宾客赐紫金鱼袋致仕”。二是忠诚赐服。对于效忠天子、大公无私之士,唐廷大张旗鼓地表彰、奖励,以促使更多的大臣效仿。如狄仁杰“俄转幽州都督,赐紫袍、龟带,后自制金字十二于袍,以其忠”。三是异才赐服。官员有与众不同的才能,深得皇帝赏识,故赐服以资表彰。如右拾遗姚南仲因对唐代宗建造贞懿皇后陵墓一事上书疏谏,表述得合情合理,“帝甚嘉之,赐绯鱼袋,特加五品阶,宣付史馆。”

对于皇帝而言,赐服只是利用臣僚对御赐章服的艳羡心理,将服饰的实用功能与奖罚机制联系在一起,以达到巩固统治的目的。为维持庞大的国家机器正常运行,唐廷通过大范围赐服招揽群臣之心,主要表现在祭祀赐服、节日赐服等几方面。唐廷尊崇古制,尤重祭祀,而祭祀之后赐服,既可显示对天地、祖宗之崇敬,又可借此表现对众多官员的体恤之意。促使皇帝赐服的动因,有国家运转的需要,张大国威的要求和笼络权贵的必要,亦有官员自身的因素。

对于受赏大臣而言,赐服是荣誉、恩宠的象征,因为颁赐之仪由皇帝在官员谢恩当日亲自授予,唐代官员以此为无限之荣光。曾任威武军节度推官的晚唐著名诗人黄滔,写诗赞曰:“君王面赐紫还乡,金紫中推是甲裳。”故对于赐服,官员一般奉若珍宝,爱惜之致。唐宪宗时,裴度督统诸将平定淮西之乱,以功封晋国公,唐宪宗赐玉带一条。裴度非常珍惜这条玉带,临终前嘱咐家人“先朝所赐,既不敢将归地下,又不合留向人间”,将玉带归还给了皇帝。

官员赐服是权力地位的象征,尤其是紫、绯二色的显贵地位,极大地冲击着时人的观念。据《戎幕闲谈》记,相传唐代名相颜真卿原任醴泉尉,欲去报考唐玄宗亲自主持的制科考,他先向一个善于看相的尼姑詢问前程。尼姑说:“颜郎事必成,自后一两月必朝拜。”颜真卿又问:“官运到头,能到五品吗?”尼姑笑答:“颜郎所望,何其卑耶?”颜说:“得五品官便可着绯衣,带银鱼,儿子得补斋郎,我的愿望已满足了。”尼姑指着座上一块紫色的餐巾说:“颜郎衫色如此。”果然,颜真卿名列高等,授长安尉,不数月迁监察御史,其后仕途一帆风顺,公服颜色由碧而绿,再染为赤,直到官居二品,穿上紫衫。虽然问尼姑前程之说不可信,但官员们渴望“染袍赤”的迫切心情溢于言表。

然而,赐服并未经过严格的考核程序,仅由皇帝个人主观意志所决定,随意性很强。《资治通鉴》记载,唐至德元年(756),李泌以宾客身份随唐肃宗行军。军士在背后议论说:“衣黄者,圣人也。衣白者,山人也。”肃宗听到后,马上赐“紫袍以绝群疑”。赐服在终唐一世并没有形成系统的体系,尤其是盛唐以降,赐服无度,甚至出现借服、僭越等现象而屡禁不止。

《朝野金载》记载,武则天时,有个叫朱前疑的小官上书给武则天,说是“臣梦见陛下八百岁”,武则天大喜,即授其拾遗,又升郎中。他奉命出使,回朝后又上书云“闻嵩山唱万岁声”,武则天又特赐佩带鱼符。但是他官阶未入五品,这个本该与绯服配套的银鱼袋,只好“于绿衫上带之,朝野莫不怪笑”。后来朝廷又有变通,作为一种对官员的褒奖,凡品卑不足以服绯服紫者,也可以将公服鱼袋成套一起出借。唐人文集中常有《谢赐绯表》一类文章,说的是本官阶在五品以下,特蒙赏可将五品公服“绯衣一副,并鱼袋、玉带、牙笏”成套出借。

唐代官服之制,开辟了中国古代服饰赏赐制度的新道路,曾经为巩固政权发挥了一定的效果。但是,赐服不经过严格考核程序,仅由皇帝主观意愿来决定,发展至后期,赐服制度愈加形式化,逐渐行使无力,制度松弛,赐服制度终被湮没。