“彻夜”的演变历程探究

2021-04-16毛开敏

毛开敏

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

一、引言

在现代汉语中,“彻夜”是时间副词。按音节分,“彻夜”是双音节时间副词,张谊生从三个层级、四个角度对时间副词进行了分类,认为“彻夜”是事件的发生发展即起点终点在时间轴上有一定距离,具有一定的延续性,“彻夜”是一个时段副词[1]。

“彻夜”在《现代汉语词典》(第七版)被标注副词[3],意思是“通宵;整夜”,例如:

(1)特别是每年春节前后,队员们轮流彻夜值班,遇到火警,拉响警报器,分散在全镇的队员便以最快的速度集合出发。(《人民日报》1995年)

(2)轿子启动,轿夫们脚下生风,一行人很快就被沉沉的夜色吞没了,这一夜的马桑镇彻夜不眠,女人们的哭声此起彼伏,棺材铺里的斧凿声一直响到了天亮。(《檀香刑》)

此句中的“彻夜”就是“通宵;整夜”的意思,例(1)、例(2)中“彻夜”分别作状语修饰“值班”和“眠”,这是“彻夜”的副词用法,在现代汉语使用过程中频率较高,也是《现代汉语词典》中的一般用法。

但是时间副词“彻夜”也可以作定语,例如:

(3)彻夜的歌舞还没有消歇,两岸弹着哀凉的琴调。(《塞纳河畔的无名少女》)

(4)你们彻夜的油烟滚滚,难道让周边居民也彻夜被油烟熏着?(《生活秀》)

很显然,例(3)和例(4)中的“彻夜”的词性依旧是副词,但作定语,分别修饰“歌舞”和“油烟滚滚”。此时,“彻夜”由动词“彻”和名词“夜”构成,是一个动宾短语。

“彻夜”由动宾短语演变成时间副词,语言演变有两种重要的方式,分别是语法化和词汇化。语法化是“通常指语言中意义实在的词转化为无实在意义、表语法功能的成分这样一种过程或现象,也可称之为‘实词虚化’”[2]“彻夜”就是语言演变的结果。

研究“彻夜”的词汇化和语法化,可以认识到“彻夜”的历史演变历程,并从中可以揭示出汉语词汇化和语法化的普遍规律,以及“彻夜”演变成副词以后的使用特点。

那么“彻夜”是如何成词,又是如何演变的呢?其词汇化的动因又是什么呢?了解“彻夜”由动宾词组凝结为副词的历程及其词汇化的动因,本论文选取了从先秦到现代的各个时期的语料,整理并对其进行分析。本文语料来自汉籍全文检索系统(第四版)和BBC(北京语言大学BCC 汉语语料库)。

二、“彻”和“夜”的词义演变

“亦”是“夜”的本字,“夜”是“腋”的本义。“亦”本义是指人的两腋,当“亦”的本义消失后,另造“夜”代替,强调身体的部位。古人将“夜”的本义误解为“月高天黑”,将错就错承担和本义并不相关的时间概念角色。“夜”专指从天黑到天亮的时间,例如:

(5)去白日之昭昭兮,袭长夜之悠悠。(《楚辞·九辩》)

(6)相与击之,一夜而三败吴人,复立。(《春秋榖梁传·定公》)

(7)昨夜见军帖。(《乐府诗集·木兰诗》)

(8)至于中春之月,阳在正东,阴在正西,谓之春分,春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。(《春秋繁露卷第十二》)

(9)朕夙夜祗畏,上无以彰于先功,下无以克称灵物。(《后汉书·列传》)

此义在历代都有出现,且频率较高。“夜”在使用过程中,词义发生了变化,词义也发生了变化,“夜”引申为“乌黑的;暮色深的”,词性变成了形容词,例如:

(10)(帝)作黄门武乐,良夜乃罢。(《后汉书·祭遵传》)

(11)是故索物于夜室者,莫良于火;索道于当世者,莫良于典。(《潜夫论》)

(12)玄庐既发,致焚如于夜台。(《贞观政要·俭约》)

(13)乘今夜府中大宴,庆赏元宵,将府围住,突入杀之。(《三国演义·第二十三回》)

“夜”之后又变成量词,用于计算晚上的数量,例如:

(14)三日三夜。(《世说新语·自新》)

(15)夜夜达五更。(《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》)

(16)三五夜,偏有恨,月明中。(《全唐词·欧阳炯》)

三、“彻夜”的词汇化演变历程

(一)动宾短语“彻夜”的出现

董秀芳提到[5]:“原有的两个分立成分必须在线性顺序上邻近,这是双音词产生的一个基本条件。”徐时仪(2004)也指出双音词在发展过程中都经历了一个从非词的分立的句法层面的单位到凝固的单一的词汇单位的词汇化语法化过程,即由短语或词组演变为词[6]。经过汉籍全文检索系统(第四版)和BBC(北京语言大学BCC 汉语语料库)的检索,“彻”和“夜”的连用在先秦和秦汉时期没有出现,它们的第一次连用出现在魏晋南北朝时期,魏晋南北朝时期共出现过两次,例子如下:

(17)终日无及义之言,彻夜无箴规之益。(《抱朴子外篇卷之二十五》)

(18)佛嘉之焉,令明彻夜而头不损。(《六度集经·卷第三》)

例(17)可以译为:白天结束没有正经有道理的言论,夜晚结束没有劝戒规谏的好处。例(17)中“彻夜”显然不能当做词语,“彻夜”和“终日”对应,“彻”和“终”对应,都是动词,是“结束,终止”之义,“彻夜”刚开始是动宾结构。例(18)中“彻夜”也是动宾结构,“彻”的释义和例(17)一样。魏晋南北朝时期的“彻夜”是动宾结构,还未成词。

(二)动宾短语“彻夜”的搭配

魏晋南北朝时期,“彻”和“夜”的第一次连用已经形成动宾短语“彻夜”,从搜集的语料发现,它与临近的短语的关系主要有两种情况;一是“彻夜”与其他近义短语形成并列结构,二是“彻夜”与其它形式形成连动结构。

“彻夜”与其他近义短语形成并列结构

在元朝时期,“彻夜”出现了并列结构,即“彻夜+V1P”,例如:

(19)都不似你惊魂破梦,助恨添愁,彻夜连宵。(《唐明皇秋夜梧桐雨》)

(20)刘备云将军,此路往何处去?正末唱遥望着新野樊城道,似飞星彻夜连霄。(《刘玄德独赴襄阳会》)

例(19)和例(20)中“连”的意思是连续,不停止,“连宵”和“彻夜”意思将近,都表示昼夜不停,通宵达旦的意思,在位置上,“连宵”可以在“彻夜”的前面,也可以放在“彻夜”的后面,两个位置相等,不分主次。由此看来,“彻夜”和“连宵”都为动宾短语,二者组合形成并列短语。

元朝之后,明清时期也出现“彻夜”的并列结构情况,例如:

(21)车马迎、笙歌送,端的彻夜连宵兴不穷,管什么漏尽壶铜。(《隋史遗文·第二十一回》)

(22)以良知之教涵泳之,觉其彻动彻静,彻昼彻夜,彻古彻今。(《王阳明全集卷五》)

(23)连更彻夜,走归郑州去。(《今古奇观·第六十三卷》)

(24)笙歌酒宴,时常彻夜连宵。(《林兰香·第三十二回》)

有上面例子看出,“彻夜+V1P”构成并列结构的条件是V1P 与“彻夜”意思相近,宾语要和时间相关,例如“更”“宵”等等。

“彻夜”与其他形式形成连动结构

相比较“彻夜”与近义短语组成并列结构,“彻夜”与其它形式形成连动结构的数量较多,且出现时间也比较早,在隋唐五代时期已经出现。例如:

(25)寡鹤连天叫,寒雏彻夜惊。(《独夜伤怀赠呈张侍御》)

(26)当时心已悔,彻夜手犹香。(《全唐诗·第七三九卷》)

例(25)中,“彻夜”是动宾短语,与“彻夜”相近的“惊”是动词,“彻夜惊”是一个连动结构,“寒雏彻夜惊”表示夜晚结束,寒雏受惊。

例(26)中,两句诗的意思是在那时,心已经后悔;夜晚结束,手仍清香。“彻夜”和“当时”相对,“彻夜手犹香”中“彻”和“香”是动词,“彻夜犹香”是一个连动结构。

董秀芳指出从动宾短语到副词的转变是发生在连动结构中的。连动结构中有两个动词,意义经常强调后一个动词上,这导致前面的动词就会逐渐趋向虚化。“彻夜”的连动结构为“彻夜”的词汇化提供了条件。

(三)从动宾短语“彻夜”到时间副词“彻夜”

刘红妮(2014)也指出,连动式的两项是比较复杂的双音动词短语V P充当,并且其中的前项是动宾短语V1O,动宾短语位于动词前构成连动式,整个连动式没有发生词汇化,而只是连动式的前项部分动宾短语发生词汇化演变为副词,整个句子由连动式简化为状中式结构,只有一个谓语动词,复杂谓语变成简单谓语[7]。连动结构是“彻夜”词汇化成副词的基础。我们认为“彻夜”的词汇化过程是从宋元时期开始的,“彻夜”的意义重心逐渐转移大后面的动词中,而“彻夜”逐渐虚化成时间副词。

相关文献中的“彻夜”可以有两种解释,例如:

(27)官烛风帘彻夜明,屋高人醉易寒生。(《元诗选初集·己集》)

(28)玉案清香彻夜焚,紫烟成盖覆茅君。(《元诗选初集·戊集》)

(29)岩精彻夜语,海怪有时出。(《元诗选二集·己集》)

(30)碧海芙蓉彻夜开,乱花前后尽楼台。(《咸淳临安志之九十七》)

例(27)中“彻夜”似乎有两种解释,(1):用在连动式“彻夜明”的前项,整个句子是复杂谓语。(2):“彻底”作为时间副词作状语修饰动词“明”。如果是这种关系,那么“彻底”就不再是一个动词性的词组,而是具有了副词的特征。例(28)、例(29)、例(30)也是如此。这些例子中的“彻底”是正在转变中的例子。由此可见,到了宋元时期,文献中出现了“彻夜”的词汇化现象,是动宾短语“彻夜”凝固成词的过渡时期。

而大约到了明朝时期,“彻”和“夜”之间的关系更加紧密,“彻夜”更加虚化,“彻夜”的意义重心已经完全转移到后面的动词上,其用法只剩下副词一种用法了。例句如下:

(31)当晚合城严防,彻夜梭巡,竟没有事变发作。(《水浒传·第三十七回》)

(32)如今山上太平,孩儿彻夜行走,也无事矣。(《西游记·第八十回》)

(33)还不知那孤村僻野人家的苦楚,终朝虑盗,彻夜防贼,焉能如城市中快活?(《禅真后史·第八回》)

(34)后韩魏公察听他彻夜读书,心甚异之,更夸其美。(《警示通言·第四卷》)

(35)不料王府宫官众多,分头巡缉,彻夜游行,瑞龙数次不能下手,迫得转过东边而去。(《乾隆南巡记·第四十二回》)

(36)梅郎请去安歇,彻夜长坐,恐伤玉体。(《梅兰佳话·第十五段》)

(37)九月将尽,这几天荣、宁、林三府上下的人,个个欢欣鼓舞,忙得彻夜无眠,不知疲倦。(《红楼梦·第十回》)

(38)有时候,彻夜昏迷沉睡床。(《再生缘·第四十二回》)

例(31),“彻夜梭巡”中的“彻夜”是时间副词作状语修饰“梭巡”,意义重心转移到“梭巡”上,“彻夜”主要起修饰作用,意义已经虚化,去掉“彻夜”并不改变原句的主要含义。一下七个例子也是如此,去掉“彻夜”并不改变原句主要意义,但是如果去掉“梭巡”则会改变原句的意义,这说明“彻夜”只起到修饰作用,做状语分别修饰“行走”“防”“读书”“游行”“长坐”“无眠”“昏迷沉睡”。

除了“彻夜”作为时间副词作状语修饰动词之外,还出现了“彻夜+之+x”的搭配,例如:

(39)彻夜之笙歌叠奏,拨鹍弦而惊起潜鳞。(《潮嘉风月·序》)

(40)小儒于十四日便去邀请了从龙,来日元宵当作彻夜之饮。(《绘芳录·第七十八回》)

(41)久仰高趾,幸逢雅躅,何妨少停尊驾,而为彻夜之谈?(《金钟传·第四十八回》)

例(39),时间副词“彻夜”修饰“笙歌”,“之”即“的”,此时“彻夜”是时间副词作定语的用法,例(40)、例(41)也是如此。

综上,“彻夜”始见于魏晋南北朝,到了宋元时期,已经出现了副词用法的萌芽,并逐渐变多,大约至明清时期,“彻夜”基本从动词性的短语凝固成副词,此后“彻夜”的副词用法在文献中多次出现,等到了现代,“彻夜”只有副词一种用法,实现了它的词汇化过程。

四、现代“彻夜+(的)+x”的用法

在现代,时间副词“彻夜”一般在句中做状语修饰动词,去掉“彻夜”并不影响句意,这一用法在现代文献中经常出现,例如:

(42)於是南希每日干完杂活,便坐下来一个人静静地看稿,常常看到深夜,编辑部的灯光彻夜不熄。(《谁比谁傻多少》)

(43)她自己的处境不佳,但多次去梅志家,有时和她彻夜长谈,分担她的痛苦,为她出主意,想办法,给了她极大的安慰和鼓舞。(《文学长短录》)

(44)至无锡时,仍淙淙不止,冒雨下车,住无锡饭店,房价不昂而嘈杂颇甚,彻夜人声直接晓市,在他处仅见也。(《癸酉年南归日记》)

(45)在香港山上,只有冬季里,北风彻夜吹着常青树,还有一点电车的韵味。(《公寓生活记趣》)

除这一用法,我们发现在文献中还有另外一种用法,即“彻夜+(的)+vp”。并不是所有的时间副词都可以修饰定语,“彻底”是其中可以作定语的时间副词之一。这一搭配中“x”可以是名词或名词性短语,也可以是动词或动词性短语,也可以是形容词或形容词短语。例如:

(46)不远处永远有一个工地,彻夜的灯光,电力打夯机的声音充满在夜空底下,有节律地涌动着。(《长恨歌》)

(47)即使在恐惧、伤心与困顿中合上眼睛,那么睡在“‘台独’航母”上,台湾民众能摆脱彻夜的噩梦吗?(《人民日报海外版》2002年4月10日)

(48)救援人员经过彻夜的搜寻,已找到11具尸体。(《人民日报》1999年7月2日)

(49)此前,卢旺达爱国阵线对基加利进行了彻夜的炮击,造成重大伤亡。(《人民日报》1994年6月4日)

(50)大地现在才摆脱了彻夜的寒冷。(《人民日报》1949年2月24日)

(51)历尽百年沧桑回到祖国怀抱的香港,带着彻夜的欢欣,以崭新的面貌展现在人们的面前。(《人民日报》1997年7月2日)

例(46)、例(47)中,“x”是名词词性,例(48)、例(49)中,“x”是动词词性,例(50)、例(51)是形容词词性,这些例子中的时间副词“彻底”作定语修饰后面的“x”。

周丽颖(2007)指出时间副词作定语当然是从时间上限定中心语,其主要作用是突出中心语的时间特征,具体体现为内在时间性和外在时间性两个方面[8]。例(46)中“灯光”一旦出现,就会长期存在,持续的时间较长。例(47)中“噩梦”是一个内在的动态过程,包括一个由起点、持续、终结三个要素组成的动态过程。例(48)、例(49)中“搜寻”和“炮击”也有一个随时间而展开的内部动态过程,而例(50)、例(51)中“寒冷”、“欢欣”有占据心理的时间性。

五、“彻夜”的词汇化动因

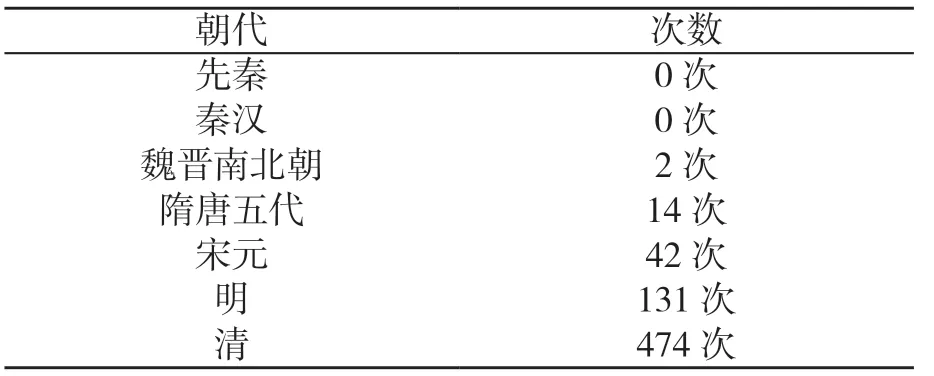

首先,高频使用是“彻夜”发生词汇化的原因之一,下表是各朝代语料使用“彻夜”的次数。

表1 各朝代“彻夜”的使用次数

“彻夜”能够词汇化与其被频繁地使用有着必然的联系。由上表所示,从明朝开始,“彻夜”的使用频率上升,“彻夜”共出现了131 次,到了清朝,“彻夜”共出现了474 次,高的使用频率加快了“彻夜”凝固成副词的速度。如果“彻夜”没有被长期地频繁地使用,若只是偶尔出现几次,那么它是无法词汇化成副词。

其次,句法位置的变化也是词汇化的动因之一。动宾短语“彻夜”产生之后,在句法搭配上有两种情况,一是“彻夜”和其他短语形成并列结构,二是“彻夜”和其他形式形成连动结构。其中第二种情况是“彻夜”词汇化成副词的基础。

在连动结构中,刚开始“彻夜”与后面的动词都是主要成分,此时的“彻夜”没有词汇化为副词的条件,但是到了宋元时期,随着整个连动结构的表意重点逐渐落在“彻夜”之后的动词上,“彻夜”逐渐开始虚化,这为“彻夜”词汇化为副词提供了必要的条件。之后在明清时期,副词“彻夜”就在频繁地充当状语的过程中逐渐形成,到了现代,“彻夜”基本上只有副词用法。从魏晋南北朝到现代,“彻夜”的句法位置逐渐发生变化,“彻夜”在变化中慢慢成为一个时间副词。

最后,在“彻夜”的演变历程中,词义变化也起到一定作用。动宾短语“彻夜”中“彻”是动词,意思是结束之义。“彻夜”虚化成副词之后,“彻”的动词性意义不在明确,反而和“夜”组合在一起成为一个时间副词,强调“整夜;通宵”,意义重心逐渐放在“彻夜”后面的动词上。

六、结语

综上所述,现代汉语副词“彻夜”是由动宾短语“彻夜”凝固而成的,它产生于魏晋南北朝时期,到宋元时期出现词汇化成副词的萌芽,当时它在句法搭配上有两种情况,其中“彻夜”的连动用法是出现词汇化的基础,大约到了明清时期,“彻夜”就从动词性的短语凝固为时间副词,到了近现代时期,“彻夜”基本只有副词一种用法,其动词性逐渐弱化成副词,实现了它从非词到副词的词汇化过程。

在词汇化过程中,使用频率、句法位置的改变和词义的变化是“彻夜”词汇化为副词的动因和机制。高频使用才能使“彻夜”有词汇化的可能;句法位置上,“彻夜”只有从谓语位置位移到状语位置,“彻夜”的重心意义逐渐转移,意义虚化才能开始词汇化;同时,词义的变化也是时间副词“彻夜”形成的主要途径。