牛栏江流域上游保护区“四型”小流域水土流失治理模式

2021-04-16弥智娟姜宏雷朱艳艳黄俊文穆兴民

弥智娟, 郑 涛, 姜宏雷, 朱艳艳, 黄俊文, 穆兴民

(1.云南省水利水电勘测设计研究院, 云南 昆明 650021; 2.云南秀川环境工程技术有限公司, 云南 昆明 650021;3.中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司, 云南 昆明 650051; 4.西北农林科技大学 水土保持研究所 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100; 5.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100)

以小流域为单元的水土流失综合治理是中国水土保持生态建设的基础和核心[1],也是中国水土流失综合治理的主要模式。然而,随着生态文明建设和“两山理论”的提出,水土流失综合治理不仅具有综合性、系统性和科学性,还需统筹考虑水土资源、生态系统和经济社会发展关系。显然,传统的小流域综合治理模式已不适应新时期水土保持治理的需要,继续采用传统的治理模式会面临很多新的问题[2]和新的挑战[3],需要进一步探索满足当前生态环境建设需要的治理模式[4-5]。2003年北京市在传统小流域的基础上提出建设生态清洁小流域的新思路[6];2012年山东省部署开展“四型”(生态清洁型、生态经济型、生态景观型、生态安全型)小流域治理模式建设。该模式创新之处在于各类型小流域侧重建设的内容不同,生态清洁型小流域侧重保护水源、防治面源污染和控制水土流失,突出保障水体水质安全;生态经济型小流域侧重发展产业经济,协调区域生态效益与经济效益;生态景观型小流域侧重发展生态旅游,促进水土保持与生态景观、旅游观光和地方特色等相结合;生态安全型小流域着力减轻生态环境脆弱地区的自然灾害隐患,保障流域生态安全。随着“四型”小流域治理模式的逐步实施,学者们纷纷对该治理模式进行了一系列探索研究。

目前该部分研究多集中在省级层面,以县为基本划分单元,依据全国水土保持区划三级分区进行治理模式应用,如江西省[7]、云南省等[8],但该方法在县级或重要流域等较小尺度范围内因划分单元较大、水土保持功能针对性不强等问题而导致应用受限。为此,亟需探索适应中小尺度应用“四型”小流域模式配置的新方法,而关于这方面的研究相对较少。鉴于子流域是构建分布式水文模型的基础,是进行汇流、产沙、输沙等过程分析的基本单元,以子流域为基本划分单元进行水土流失治理模式研究显得更具科学性。本文以牛栏江流域上游保护区为例,以划分的子流域为基本单元,按照水土保持分区主导功能进行流域“四型”小流域治理模式分析,以期为流域水土流失治理模式提供新的思路。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

牛栏江流域系长江上游干流金沙江右岸一级支流,地理坐标102 °53′—104 °05′E,25 °02′—27 °24′N,海拔1 611~3 362 m,发源于云南省昆明市境内,流向大体上从南向北,在云南省东北部注入金沙江。根据《云南省牛栏江保护条例》,德泽水库坝址以上集水区域为牛栏江流域上游保护区,该区域既是云南省水源保护核心区,也是牛栏江滇池补水工程的水源区。牛栏江流域上游保护区水系发育呈树枝状,发源地分左右两支,左支果马河发源于昆明市寻甸县羊街小背单,右支对龙河发源于昆明市官渡区,流经昆明市、曲靖市的5个县(区),径流面积4 551 km2,干流河长172 km,河道平均比降2.1‰,多年平均天然来水量1.71×109m3,年降水量887~1 212 mm。集水面积较大支流包括果马河、普沙河、弥良河、对龙河(上游称花庄河)、杨林河、匡郎河、马龙河、大坡河、尹武河。流域土壤主要为红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、紫色土和燥红土等。土壤侵蚀面积占流域总面积的30.12%,土壤侵蚀类型为以水力侵蚀为主的西南岩溶区,涉及沾益海峰省级自然保护区和昆明市嵩明县饮用水水源地。

1.2 数据来源

本文所需要的数据主要包括地形数据、遥感影像、土地利用、石漠化数据、土壤侵蚀数据、水资源数据和其他数据,其中数字高程模型(DEM)来源于中国地理空间数据云平台;高分一号(GF-1)遥感影像来源于中国资源卫星应用中心,相关数据具体信息详见表1。

表1 数据来源及相关参数

2 研究方法

2.1 子流域划分

子流域划分是流域水土流失治理模式分析的重要基础。以牛栏江流域上游保护区土壤侵蚀空间分布为前提,按牛栏江干流及主要一级支流所包围的集水范围进行流域子流域划分。首先在ArcGIS 10.2内进行地理坐标设定、投影转换和影像拼接、融合等基础工作,对流域范围内的DEM进行洼地填充,以保证基础高程数据的有效性。在ArcGIS 10.2中采用D8方法[9-11]计算水流流向,以规则网格表示的DEM每点处有一个单位的水量,按照水从高处流向低处的自然规律,根据流域地形的水流方向计算每点处所流过的水量数值,获得区域汇流累积量[12]。预先设定一个阈值后进行流域河网、子流域自动化提取,统计该阈值下划分出的子流域数量及面积。围绕初始阈值反复增大、减小阈值,最终确定的阈值为14 000[13],大致使子流域按干流及主要一级支流划分,以便于进行流域相关特征及模式分析。自动提取结果需要依据高分辨率遥感影像内的河流、水库、道路、居民点等重要地标信息进行人机交互检查、修正,尤其是石漠化区域由于溶洞、暗河等现象导致沟道或水系辨识度低,不仅需要参照高分辨率遥感影像上的重要地表信息,还要结合伏流及现场调查信息,对流域出口位置、河网和子流域分水线进行人机交互检查、修正。对修正后的结果进行拓扑、平滑处理,以确保各子流域边界无缝衔接,最终确定各子流域边界。

2.2 水土保持分区

根据牛栏江流域上游保护区所涉及的各县(区)在云南省水土保持4级区划(云水保〔2017〕99号)中的水土保持主导功能和本流域实际情况,将水源涵养、蓄水保水(简称“蓄水”)、土壤保持(简称“保土”)、生态维护、防灾减灾(简称“减灾”)、拦沙减沙(简称“拦沙”)、水质维护共7个水土保持基础功能作为各子流域的水土保持基础功能的集合。采用《全国水土保持区划导则(试行)》中的定性、定量指标和各指标的权重(表2—3),以划分的子流域为基本单元,每个子流域依次对水土保持基础功能集合中的每个水土保持基础功能进行定性、定量赋分,根据公式(1)计算各子流域每个水土保持基础功能的综合得分,在每个子流域内按照水土保持基础功能综合得分依次从大到小进行排序,综合得分排名第一的水土保持基础功能为该子流域的第一水土保持主导功能;综合得分排名第二的水土保持基础功能为该子流域的第二水土保持主导功能,以此类推。每个子流域选取综合得分排名前两个水土保持基础功能作为该子流域的水土保持主导功能。

表2 牛栏江流域上游保护区“四型”小流域各功能定性指标及评分

(1)

式中:P为综合得分;p为定性分值;w为定性权重;αi为定量分值;Wi为定量权重。

各子流域若确定的第一、第二水土保持主导功能一致且子流域之间具有共同的子流域边界,在综合分析不同子流域水土流失发生、发展演化过程以及地域分异规律的基础上,可将符合该要求的子流域合并为一个水土保持分区,并以各子流域名称或子流域区域共性与功能叠加进行分区命名。

采用ArcGIS 10.2将划定的水土保持分区矢量边界与流域土地利用、坡耕地、石漠化、土壤侵蚀等矢量数据进行空间叠置,获得各个水土保持分区的土地利用、坡耕地、石漠化、土壤侵蚀等数据。

3 结果与分析

3.1 子流域划分结果

牛栏江流域上游保护区共划分9个子流域,分别是尹武河子流域、大坡河子流域、马龙河子流域、牛栏江干流子流域、普沙河—果马河子流域、弥良河子流域、匡郎河—肠子河子流域、杨林河子流域和对龙河—花庄河子流域(表4)。

表3 牛栏江流域上游保护区“四型”小流域各功能定量指标及评分

如表4所示,所有子流域面积均在100 km2以上,其中马龙河子流域是牛栏江流域上游保护区中面积最大的子流域,占牛栏江流域上游保护区面积的23.03%;杨林河子流域是牛栏江流域上游保护区中面积最小的子流域,占牛栏江流域上游保护区面积的2.72%。尹武河子流域、大坡河子流域面积基本相当,占牛栏江流域上游保护区面积的12.87%,17.26%,均属于牛栏江一级支流所包围的集水面积,位于牛栏江流域上游保护区的下游,该区域喀斯特岩溶地貌发育,溶洞、暗河较发达,划分子流域难度较大;牛栏江干流子流域是所有子流域中流经的县(区)较多、流经区域地貌变化较大的子流域,其以德泽水库作为子流域的流域出口;流域源头区域水系发达、地形较平坦、人口密度大,划分的子流域较多但单个子流域面积均较小,大部分单个子流域面积占牛栏江流域上游保护区的比例在10%以下。

表4 牛栏江流域上游保护区子流域划分结果

3.2 水土保持分区特征分析

9个子流域的水土保持第一、第二主导功能涉及水源涵养、土壤保持、蓄水保水、生态维护、水质维护和拦沙减沙共6个水土保持基础功能(表5),其中尹武河、大坡河子流域水土保持第一主导功能与其他子流域不同,马龙河、牛栏江干流子流域涉及第一、第二主导功能完全相同,即土壤保持和蓄水保水,且水土保持主导功能的顺序也一致;普沙河—果马河、弥良河、匡郎河—肠子河、杨林河、对龙河—花庄河共5条子流域涉及第一、第二主导功能完全相同,即水源涵养和水质维护,且水土保持主导功能的顺序也一致。

表5 牛栏江流域上游保护区各子流域水土保持功能综合得分及主导功能结果

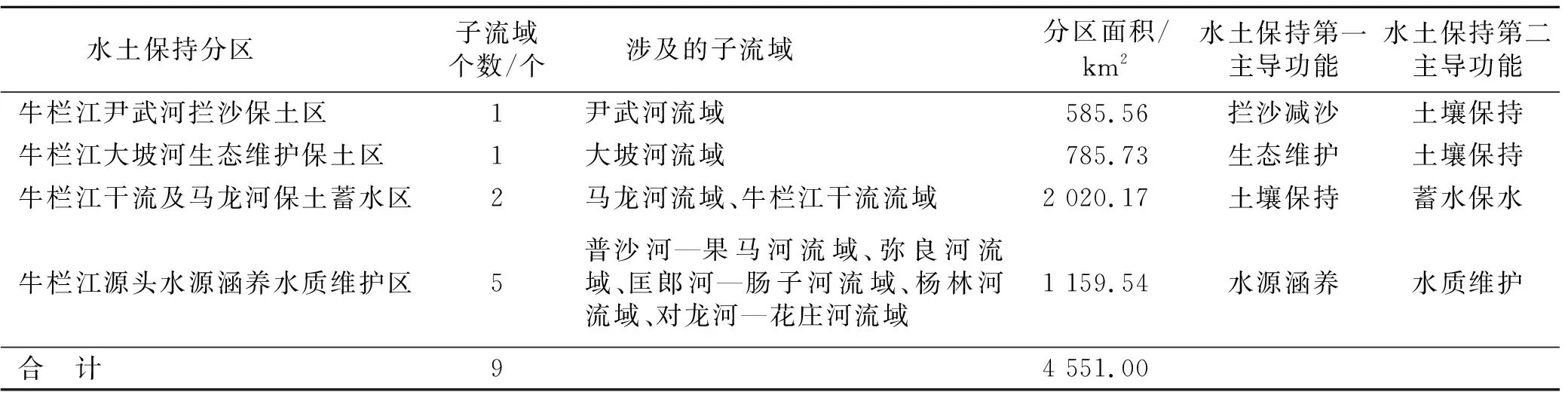

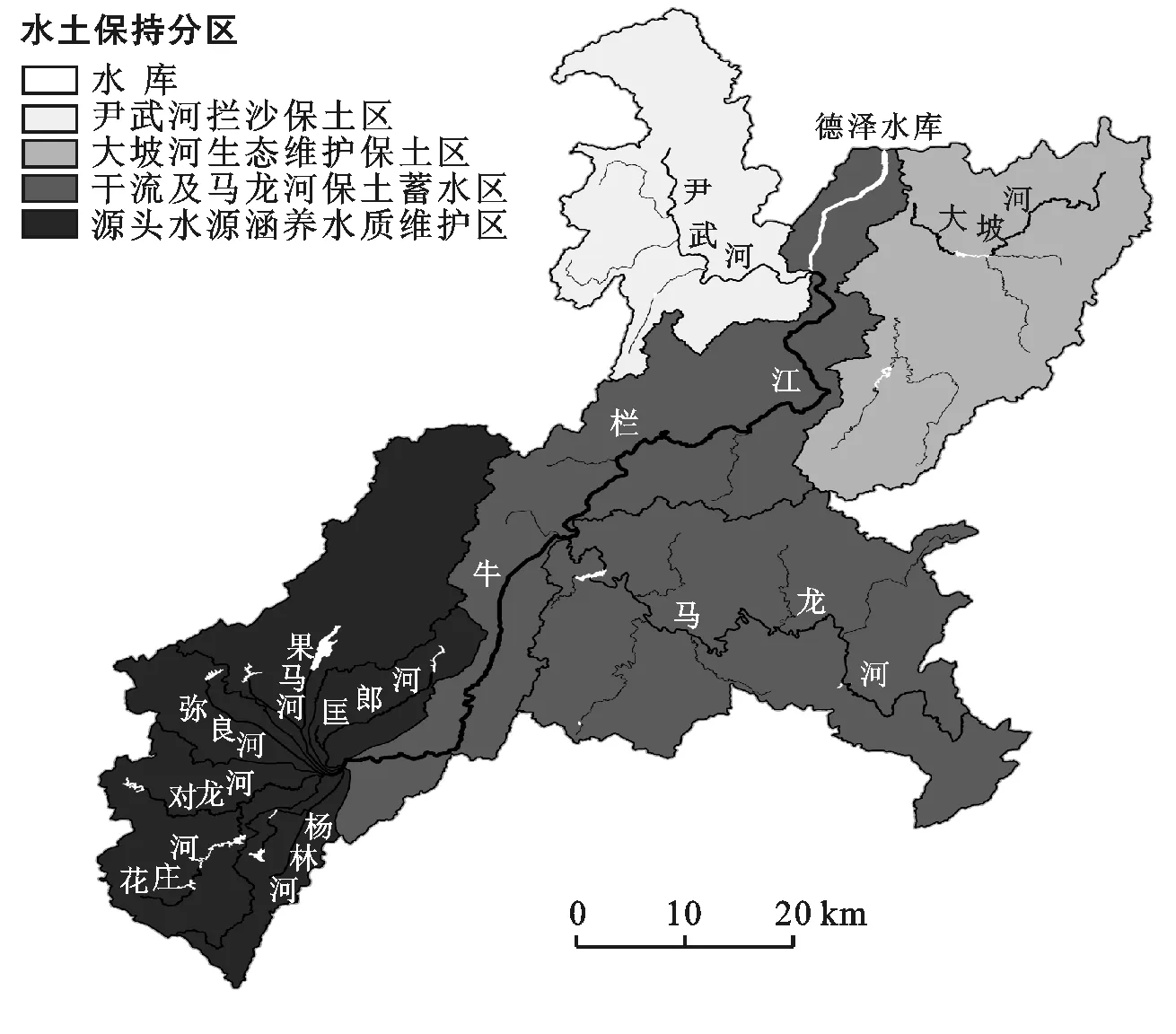

按要求对子流域进行合并,确定牛栏江流域上游保护区共划分4个水土保持分区(表6,图1),分别是牛栏江尹武河拦沙保土区、牛栏江大坡河生态维护保土区、牛栏江干流及马龙河保土蓄水区和牛栏江源头水源涵养水质维护区。分析表6可知,4个水土保持分区中面积最大的分区是牛栏江干流及马龙河蓄水保土区,该分区涵盖了牛栏江流域上游保护区内2个面积最大的子流域,分区面积占流域总面积的44%,是整个流域干流所在的区域。每个水土保持分区中均确定了两个水土保持主导功能,各个分区的水土保持第一主导功能均不同,是水土保持分区特征的主要体现;4个水土保持分区中有2个水土保持分区的水土保持第二主导功能相同,水土保持第二主导功能是水土保持第一主导功能的有力补充。

表6 牛栏江流域上游保护区水土保持分区

图1 牛栏江流域上游保护区水土保持分区

3.3 水土流失治理模式分析

随着牛栏江滇池补水工程建成运行和牛栏江流域经济社会的发展,一些新情况、新问题逐步显露,加强此区域水土保持工作,是推进生态文明建设、保障牛栏江流域经济社会可持续发展的客观要求,也是促进长江经济带生态修复的重要抓手。依据上述水土保持分区,结合“四型”小流域的治理模式,分析牛栏江流域上游保护区各分区的水土流失治理模式(图1,表7)如下。

表7 水土保持分区对应“四型”小流域治理模式

(1) 牛栏江尹武河拦沙保土区。该分区包括尹武河子流域,位于牛栏江流域上游保护区的西北部,涉及云南省昆明市寻甸县和曲靖市会泽县。尹武河于干河汇口入牛栏江,汇口正处于牛栏江滇池补水工程干河泵站取水口水源上游,利用干河泵站从德泽水库取水后,水体经输水线路到达位于盘龙江松华坝水库下游2.2 km处的瀑布公园,然后经盘龙江汇入滇池,但由于德泽水库的入库泥沙偏细,而取水口以上的水库回水距离较短,加之取水口上游河段频繁发生的异重流现象及干、支流交汇作用对含沙量垂直分布的扰动等,使得实际运行中存在汛期取水含沙量明显偏高的问题[14],来水的水质泥沙含量大小对干河泵站取水口水质影响至关重要,直接影响牛栏江滇池补水工程的成败。该分区处于流域内海拔最高处,植被覆盖率低,且河流切割较深,沟壑纵横,侵蚀强烈。区域土壤侵蚀面积为219.67 km2,占该分区面积的37.52%,是4个分区中土壤侵蚀最严重的区域。年来沙量2.24×105t,占入库泥沙量的16.8%,分区内土壤类型主要为红壤、燥红壤,成土母质多为玄武岩风化残坡积物,质地多为砂壤土,抗蚀性差,汛期河流泥沙成为该分区水土流失重点关注的问题,泥沙问题不仅威胁牛栏江干流、德泽水库的防洪安全,也影响干河泵站水轮机的使用寿命。该分区水土保持主导功能为拦沙减沙和土壤保持,根据“四型”小流域的建设需要及区域特点,以水土保持第一主导功能拦沙减沙为主要依据,辅助考虑第二主导功能土壤保持的作用,着重构建以生态安全型小流域为主的治理模式。在侵蚀严重的区域优先实施溪沟治理工程,在侵蚀沟道内建设拦沙坝、谷坊等水土保持工程措施,对山洪、泥石流等诱发地质灾害区域实施拦挡措施,防止泥沙下泄进入牛栏江,造成河道及德泽水库泥沙淤积,确保流域生态安全。

(2) 牛栏江大坡河生态维护保土区。该分区包括大坡河子流域,位于牛栏江流域上游保护区东北部,涉及云南省曲靖市沾益区、马龙区2个区,地貌以滇东高原丘陵地貌为主。区域土壤侵蚀面积为212.39 km2,占该分区面积的27.03%,土地利用以耕地和林地为主,坡耕地面积较少。区域石漠化程度较高,石漠化面积占分区面积的24.55%,处于牛栏江流域上游保护区石漠化最为集中区域,该区石漠化面积占分区面积的比例为4个分区之最,但轻度石漠化面积占分区石漠化面积的80%以上,不存在极重度石漠化现象,生态环境较脆弱。区域涉及沾益海峰省级自然保护区,保护区面积占分区面积的33.87%,以喀斯特湿地生态系统、岩溶天坑森林、珍稀野生动植物及其栖息环境资源为主要保护对象。天然湿地、喀斯特景观、丰富多彩的动植物景观和独具地方特色的民俗文化景观,类型多样,生态功能突出,是一个地域自然环境和人文特色的山水林田湖草综合体[15],该分区以生态维护和土壤保持为水土保持主导功能,以水土保持第一主导功能生态维护为依据,辅助考虑第二主导功能土壤保持的作用,小流域治理模式为着重建设生态景观型小流域,结合自然保护区建设及旅游发展,维护岩溶湿地生态景观,加强石漠化地区生态脆弱区的水土流失预防和保护,使该分区内人类活动和天然湿地生态系统和谐共生。

(3) 牛栏江干流及马龙河保土蓄水区。该分区包括马龙河子流域和牛栏江干流子流域,位于牛栏江流域上游保护区的中部及东南部,涉及昆明市嵩明县、寻甸县和曲靖市马龙区、沾益区、会泽县。该区域是牛栏江干流的流经区域,涉及县区较多,人口密度较大。土壤侵蚀面积为692.89 km2,占分区面积的34.30%,土壤侵蚀面积仅次于牛栏江尹武河拦沙保土区,石漠化发育较低,坡耕地面积较大且分布较集中,坡耕地面积占耕地面积的46.26%,是4个分区中坡耕地面积占分区耕地面积比例最高的区域。该分区内农林开发项目较多,坡改梯区域产业结构调整后发展高原特色现代农业已初具规模,是烤烟、万寿菊、苹果等主要经济作物的种植区域。该分区以土壤保持和蓄水保水为水土保持主导功能,以水土保持第一、第二主导功能为依据,该分区着重建设生态经济型小流域,实施坡耕地水土流失综合治理,并进行修缮道路、配备灌溉设施,修建蓄水池、水窖等,建设高标准农田,调整产业结构,提高水资源综合利用率,发展高原特色现代节水农业,改善农村生产生活条件,发展农村经济和提高农民收入。

(4) 牛栏江源头水源涵养水质维护区。该分区位于牛栏江流域上游保护区源头,处于流域最南端,涉及昆明市官渡区、嵩明县和寻甸县,靠近云南省政治经济文化中心,是牛栏江流域的源头区,也是牛栏江滇池补水工程的水源区,该区域水质的好坏直接关系到牛栏江滇池补水工程的成败,也关系到流域经济社会的可持续发展。该分区土壤侵蚀面积为245.95 km2,占分区面积的21.21%,地势较平坦,坡耕地较少,水系支流较多,其中大石头水库是昆明市嵩明县集中式饮用水水源地,为普沙河上的中型水库,水质保护目标为Ⅲ类,水资源开发程度较高,水利设施较完备,农业种植比重较大,尤以大棚蔬菜、花卉等经济作物种植为主,化肥、农药、生产生活污水排放等产生的面源污染较严重。区域经济发达,人口密集,人类活动造成的水土流失较为严重。该分区不仅是重要的集中式饮用水水源地,也是重要江河源头区,也是流域面源污染较为严重的区域,水土保持主导功能为水源涵养和水质维护,以水土保持第一主导功能水源涵养为依据,辅助考虑第二主导功能水质维护,该分区着重构建生态清洁型小流域,以保护昆明市嵩明县集中式饮用水水源和牛栏江源头为目的,加强水源涵养林建设,从源头控制面源污染,从根本上确保牛栏江源头水质,为牛栏江滇池补水工程提供源源不断地清洁水源。

4 讨论与结论

4.1 讨 论

牛栏江流域上游保护区从流域源头起至德泽水库止,出口唯一,流域内所划分的子流域均为完整型子流域,单个子流域内的水文过程十分清晰,能够分析流域下垫面变化后的产汇流变化规律[16],从而更好地揭示流域径流、侵蚀产沙机理,更加有针对性的进行流域水土保持措施配置和治理模式确定。胡连伍等[17]的研究表明子流域划分的尺度大小对流域泥沙的模拟影响较大,则子流域的最佳划分尺度也会影响流域水土流失治理模式的确定。牛栏江流域上游保护区单个子流域划分尺度在100 km2以上,且各子流域的出口唯一,每个子流域均是一个闭合的区间,每个子流域水土保持基础功能综合得分之间存在明显梯度,各分区水土保持主导功能具有明显的区分度,为“四型”小流域水土流失模式配置提供主要依据;反之,实施过程中可在子流域范围内进一步划分小流域,进行优先小流域识别,也可为流域建立水土保持信息化数据库提供基础。

以子流域为基本单元进行流域水土保持分区和功能定位,依据水土保持第一、第二主导功能进行“四型”小流域水土流失治理模式配置中,牛栏江源头水源涵养水质维护区与其他3个水土保持分区功能差异较大,该分区既是整个河流的源头区,也是云南省水源保护核心区,也涉及县城集中式饮用水水源地,配置模式与张利超等[18]利用功能对小流域的分类定位是一致。其他3个分区的水土保持第一或第二主导功能中均有土壤保持功能,但各自的水土保持第一主导功能均不同,考虑各自流经区域的地形地貌、土壤侵蚀驱动因素、生态脆弱区的涉及以及社会经济发展模式不同,在水土流失治理中需要侧重建设的内容各异,故而确定的水土流失治理模式也各异。由此表明水土保持第一主导功能可作为“四型”小流域治理模式分析的主要依据,有针对性地确定各自不同的治理模式;水土保持第二主导功能作为第一主导功能的辅助,可系统性、全面性、准确性地确定各分区小流域综合治理的方向,更好地服务于流域内的生态系统功能。“四型”小流域遵循山水林田湖草统一规划,通过水土保持第一、第二主导功能进行全面统筹,以功定型,因型施策,使小流域生态经济发展不仅仅只处于初级阶段[19],党小虎等[20]的研究也表明在退化小流域系统恢复重建中经济与生态环境的协调性不断提高,即通过科学合理的水土流失模式配置,更大化地发挥小流域生态效益、经济效益和社会效益,使小流域处于生态良性循环,最终达到流域生态健康可持续发展。但水土流失治理模式研究是一个不断探索实践的过程,“四型”小流域治理模式的研究是在传统小流域治理基础上进行的创新,因此需要在实际应用中不断针对具体情况深入开展治理模式方面的相关研究。

4.2 结 论

(1) 子流域可作为牛栏江流域上游保护区“四型”小流域水土保持治理模式配置的基本单元;各分区水土保持第一、第二主导功能可作为牛栏江流域上游保护区“四型”小流域水土流失治理模式配置主要依据,水土保持第二主导功能是流域水土流失治理方向的有效补充,两个功能全面反映各分区水土流失治理需求,从而确定各自水土流失治理模式。

(2) 每个分区对应“四型”小流域中的一个类型,每个类型的小流域对应一种治理模式,从而在流域建立因型施策、精准至区的水土流失科学治理模式,为流域水土保持工作的总体规划布局提供参考。