汉族与少数民族文化“三交”及影响

——以明代贵州思南府地区为例

2021-04-15蒋满娟

田 敏,蒋满娟

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉 430073)

习近平总书记在党的十九大报告中提出:“全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。”[1]民族交往交流交融贯穿于我国各个历史时期民族关系的始终,是良好民族关系的粘合剂,也是促进民族发展的内在动力。而现有的研究成果主要是在理论上、从宏观层面来探讨民族交往交流交融,从区域史层面研究民族交往交流交融的成果相对较少。本文通过从微观层面探讨明代思南府地区汉族与少数民族文化交往交流交融的具体情况来考察汉族与少数民族关系,以期对今天推动民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识提供参考借鉴。

一、明代思南府地区汉族与少数民族文化“三交”的表现

(一)儒学的广泛传播

所谓“绥远和民,莫大于教,人心有作,治本所基”[2]267。永乐十一年(1413年)思州、思南宣慰司改土归流后,作为八府之一的思南府纳入明王朝的直接统治,亟需通过儒学教育来统一思想,达到重建当地社会秩序的目标。首先,建立各级各类学校。永乐十一年(1413年),改思南宣慰司儒学为思南府儒学。嘉靖十九年(1540年),设立婺川县学。万历二十九年(1601年),设立印江县学。此外,思南府地区还设立了由社会承办的学院、社学、义学、私塾、阴阳学、医学等多种类型的学校。其次,贵州单独开科取士。由于“贵州一省远在西南,未设乡试科场,只赴云南科举,生儒赴试其苦最极”[2]264。嘉靖十四年(1535年),贵州单独开科,由此贵州形成了完整的学校体系和考试体系。在此影响下,思南府地区“儒教渐兴,人文日盛,等科入仕者,盖彬彬矣”[3]491-492。

随着儒家文化的传播,忠烈、孝义、贞节观念逐渐深入明代思南府地区少数民族民众的内心,涌现出一批忠实实践者。如申佑,婺川县火炭垭人,一生有杰出孝、忠、义三事:父亲为虎衔去,申佑挺身而出,与虎搏斗;国学祭酒李时勉“以言事忤”,申佑仗义执言,甚至“愿代其死”;正统十四年(1449年)英宗北征至土木堡,申佑代君而死。俞汝本《重建申忠节公庙祠序》载:“按公生当明室,具有纯姿,曰师、曰父、曰君,大节不愧为子、为臣、为友,庸行克敦,概其生平可得而述焉。”[4]359又如:“安濂,蛮夷司人。年荒旱,出米一百石赈饥,民赖以活。敕赐旌异……徐文林,婺川县贡生。少时割股救母,事兄恭,县令旌其门,曰‘孝义之门’。”[4]243-244据道光《思南府续志》记载,明代思南府有孝义代表人物17人,列女代表人物46人[4]255-273。明朝统治者将思南府“忠、孝、节、义”的代表人物记录在地方志中,为他们立祠祭祀、建立牌坊、刻碑立传、赐予封赏。由此传递了这样的信息:国家秩序被具化为“忠、孝、节、义”的正统价值符号,所有人都需要接受这些正统价值符号的教诲和约束。“人孰无死,惟死于国事者为至荣也。”[2]547在这样一种价值导向之下,明代思南府地区各族人民以此为标准规范自己的言行举止,自觉或不自觉地把自己的身份与国家秩序紧密地联系起来。

(二)风俗习惯的变迁

1.饮食、服饰、居住。日常的衣、食、住等生活环节是民族交往交流交融的重要内容,它在惯常的生计行为中不断演绎、在自身文化传承过程中展现出来。撤司建府后,明代思南府地区少数民族的饮食、服饰、居住文化在汉文化的影响下发生了较大变迁。在饮食方面,少数民族的主食从以包谷、番薯、锦葵、野草为主向以大米为主转变,处理牲畜从用棒棍打死向宰杀转变,注重儒家“长幼尊卑有序”的饮食礼仪,祭祀食物逐渐与中原地区接近,从一日两餐制向一日三餐制过渡等。在服饰方面,一是官方强制少数民族男女服饰区分,禁止男性穿花服、裙子。二是少数民族服饰逐渐向汉族服饰靠近。嘉靖《贵州通志风俗》载:“(仡佬)今渐作汉人之服饰。”[2]135亦载:“思南府朗溪司峒人……近来服饰亦近于汉矣。”[2]139三是少数民族制作服饰的材料发生改变。弘治年间,棉花随着汉族移民传入思南府地区,当地少数民族民众开始自种棉花,自织土布。在居住方面,部分少数民族开始修建平房,尤其是部分富裕者房子越建越大,如仡佬族通常采用四立三间口式平房。房屋多设置堂屋,用作供奉祖先、神灵以及接待贵客、办理婚丧大事之用。房屋仿照汉族的四合院,长幼尊卑秩序井然,逐步礼制化。同时,思南府地区少数民族也保留了自己的居住文化,如务川县仡佬族民居院落建筑很好地保存了“干栏式”特征,并具有鲜明的丹砂文化色彩,窗上雕花既有福禄寿喜,又有炼丹炉,门窗均为红色。

2.婚丧习俗。在儒家文化中,婚姻是上承宗祀、下启嗣续的大事,从择偶到婚礼有一整套的仪礼规定。受此影响,明代思南府地区少数民族的婚姻习俗发生了重要变迁,主要表现在:一是从自主婚姻到包办婚姻。“(蛮夷司峒人)婚嫁聚于原野,对坐抛球,以相合者为配”[2]139的自由婚姻逐渐被买卖婚姻或变相买卖婚姻所代替。婚姻主要为父母包办,讲究“门当户对”“三媒六证”,娶妻需彩礼,嫁女需聘礼,出现“肚腹亲”“背带亲”“连环亲”“扁担亲”“姑舅亲”等婚姻形式。二是婚俗礼仪的变迁。思南府地区少数民族沿用汉俗将婚礼规范为问名、纳征、纳彩、纳吉、请期、亲迎六大程序,同时也保留了很多本民族的婚姻习俗,如土家族婚礼中“哭嫁”习俗,仡佬族、苗族婚礼中的拿书子、打闹台、回车马、净手、吃盒肉、冠筓、带客、摆礼、告定、拜茶、讨发酒杯等。三是明王朝对土司婚嫁的地域、民族、仪礼进行了约束。如正统十一年(1446年)五月,贵州思南府蛮夷长官司奏:“土官衙门男女婚姻皆从土俗,乞颁恩命。”上曰:“贵州土官衙门或有循袭旧俗因亲结婚者,既累经赦宥不究其罪,亦不许人因事讦告,继今悉令依朝廷礼法,如违不宥。”[5]《明会典》载:“嘉靖三十三年(1556年)题准,土官土舍嫁娶,止许本境本类,不许越省,并与外夷交结往来,遗害地方。”[6]626

汉文化对思南府地区少数民族丧葬文化也产生了深刻影响。如请阴阳先生选择墓地和下葬日期;墓地多是选择在“前朱雀,后玄武,左青龙,右白虎”的位置;灵柩停放期间,要请道士超度亡灵,给死者去阴间开路;发丧时由道士发引,灵柩抬至墓地后要请阴阳先生拨正山向、做一番法事后下棺,垒土完毕后道士给死者“买山”圆坟等。此外,还吸收借鉴了一些汉族的葬制祭仪,如立碑书铭、筑祠设坛,清明节、七月半以及逢年过节祭祀祖先等。同时,明代思南府地区少数民族部分保留了本民族的葬礼习俗,如特色鲜明的闹丧,嘉靖《贵州通志风俗》载:仡佬“丧葬击鼓唱歌男女围尸跳跃,举哀而散,亦置之山间”[2]147。

3.节庆文化。撤司建府后,在汉文化的强势影响下,明代思南府地区少数民族吸收了部分汉族节日,形成了汉族与少数民族共同的融合地方和民族特色的节日形态,如除夕逐疫、重阳登高、冬至序拜、中元盂兰大会、端午饮菖蒲酒、寒食墓祭、上元观灯、祭灶神等。以过年为例:“是日,预定桃符于门两旁,挂钟馗于门壁间,以厌邪魅。贴春帖于门枋上,以迎嘉祥。诸夷虽其土著,渐濡已久,近颇效尤,亦足以见圣化之遐被矣。”[2]138明代思南府地区少数民族也保留了最具有民族特色、最能唤醒民族历史记忆、最能促进民族认同的部分民族节日,如“土家年”、四月八、吃新节、上元沙洲节、甩神节等。此外,随着交往交流交融的深入,明代思南府地区汉族移民与当地少数民族结下了深厚情谊,互相参加对方的节日。考虑到双方风俗习惯的不同,也会对节日的一些文化事项加以调整。

(三)宗教信仰的相互影响

1.文昌信仰的兴起。文昌帝君初为维护封建社会统治的忠义代表,后衍生为道教中主管功名利禄的神仙,又被儒教奉为中国古代科举士子高中的保护神。明代思南府地区的文昌信仰起源于科举,又一定程度上促进了科举和学校教育的发展,为当地人才的大量涌现奠定了基础。道光《思南府续志》载,明代思南府城内有文昌祠,中和山观音祠里有文昌宫,梵净山天庆寺中有文昌帝君神像,离太平寺不远处有文昌庙,印江有文昌阁等。此外,土民家龛中供奉有文昌神像。土民信仰文昌帝君是希望自己在科举考试中一朝高中,改变自己的阶层地位,实现忠君报国之志。马士芳、上元《重建文昌阁记》载:“印江旧有文昌阁,前已巳(崇祯二年,1629年)为邑侯江南人史公谏所建。越明年,庚午(1630年)乡试得隽者,有人蝉联不绝。”[4]334说明在儒家文化的影响下,思南府地区汉族与少数民族逐渐以读书应举为共同追求,促使文昌信仰在当地逐渐兴起。

2.佛教信仰的扩大。在历代统治者看来,佛教是“敷训导民”“驯化人心”的有效工具,可以使人“乐为善事”而不谋反。撤司建府后,佛教在思南府地区的传播速度加快,尤其是万历年间佛教发展进入鼎盛时期,形成了梵净山佛教文化中心。万历四十六年(1618年)修建的《敕赐梵净山重建金顶序》碑记载:“盖自开辟迄今,海内信奉而奔趋,不啻若云而若水;王公大人之钦谒,恒见月盛而日新。久已灵驰于两京、倾动于十三布政、劳旌于抚安、烦顾于道府,诸侯莫不期以魂交黄帝而梦接安期。”(1)来源于《勅赐梵净山重建金顶序》。此碑立于明万历四十六年(1618年),由户部郎中李芝彦撰,记录了梵净山佛教发展历史,位于今梵净山老金顶之下。明代思南府地区的佛教,由汉族地区传入,又适应了当地的自然和人文环境,形成了以下特点:一是自传自信,无组织、无经典,一般是父子、母女口耳相传。二是诵经礼忏,搞超度,消灾免难,谈生死轮回的佛、巫掺杂。三是各阶层广泛参与佛事活动,从中央王朝到地方政府,从流官到土官,以及当地知识分子和普通民众都信奉佛教。四是各阶层接受佛教具有层序性,最先接受佛教的是社会上层,包括思南府地区的流官、土官,然后是包括汉族和少数民族在内的普通民众。

3.道教信仰的传播。撤司建府后,思南府地区与中原地区的联系进一步加强,为道教的快速传播提供了有利条件。正统十三年(1448年),设置贵州道纪司。上行下效,贵州的流官、土官、乡绅等纷纷扶植道教发展,以维护自身的统治。一是贵州土司土官捐资助建道教神祠、宫观。这一方面可以表明与中央王朝保持一致,获得流官的认可;另一方面有助于树立土司家族的威望,获得汉族移民的信服。二是贵州流官积极扶植道教发展。万历年间黄平人朱应族在《新建玉清宫记》谈到流官扶植道教发展的原因:“人心不淑,虽国法森严,有恬不知畏者。若质诸鬼神,证以经典,即畏缩而不敢肆。故古有象教,谓设象以教化也。若建阁,肖像上帝之,临望之而生敬畏心,就之而生悔悟心,维持世教大法也。”[7]撤司建府后,思南府地区建造了众多道观,如玄帝庙、城隍庙、川主庙、禹王宫、土地庙、关帝庙、伏波祠、徐公祠等;供奉了众多道教神灵,这些神灵大多来自中原地区,是忠孝、正义的代表,如李冰、伏波将军、关公等;出现了众多有名的道士,如钱珍、白云道人等。

4.少数民族信仰的保留。明代思南府地区少数民族保留了本民族独特的民间信仰。当地少数民族的自然崇拜很多,主要有山神、洞神、树神、风神、雷神、土地神等,几乎物物有神。祭风神是印江苗族土家族等民族祈求风调雨顺、五谷丰登的一种祭祀活动,起源于元朝元贞二年(1296年),明清时期很盛行。道光《思南府续志》载:“印江则于六月六祭风神,或曰丰神,多以杨姓主其事,届时椎牛烹羔,鸡鹅鱼肉,五牲毕具,跪拜仪礼,迥与常殊。设楮旗于广场曰大白、曰小白,拜舞其前,士女倾城往观,百蜡一泽,在所不禁盖土祭云。”[4]53。明代思南府地区土家族大姓一般建有“宗祖祠”,又叫“土主祠”,供奉祖先的尊身像或神牌。如田姓供奉田宗显,安姓供奉安崇诚,李姓供奉李显宗,张姓供奉张义源,冉姓供奉冉守忠。嘉靖《思南府志》载:“俗以六月二十四日,七月二十二日为土主、川主生辰。至日,有庆神之举,居民盛装神像,鼓行于市,谓之迎社火,每一迎必轮一人作会飨,神品物惟其所供,寻以如诸乡党会食庙中,尽一日而罢。在村落中亦然,此俗,举之近厚者。”[3]540明代思南府地区少数民族民间信仰也对汉族信仰体系产生了深刻的影响。如撤司建府后,汉族移民加入婺川县丹砂开采、贸易、管理,也开始信仰“宝王菩萨”。

5.巫、傩文化的不断交融。巴人历史上“俱事鬼神”,楚人则“信巫鬼而重淫祀”。巴蜀文化与荆楚文化相互融合,形成了思南府地区各少数民族的巫信仰习俗。嘉靖《思南府志》载:《元志》曰“郡旧有蛮夷、佯獚、仡佬、木徭数种,疾病则信巫屏医,专事祭鬼”[3]491。又嘉靖《贵州通志》载:“除夕逐疫,俗于是夕,具牲醴、礼草舡、列纸马、陈火炬,家长督之遍各房室,驱呼吼怒如斥遣状,谓之逐鬼,即古傩意也。”[2]137-138说明明代中叶时傩事活动已经盛行于思南府地区。由于傩文化本身就具有浓厚的巫色彩,它流传到思南府地区很容易被“好巫而信鬼”的少数民族民众接受,并在自身巫信仰的基础之上进行改造,从而使之成为本民族信仰的重要组成部分。傩堂戏是由古代“傩祭”融合汉族戏剧之后发展而成,开坛时要挂上三清图和司坛图,说明它也受到了道教文化的影响。因此,可以说明代思南府地区的巫、傩文化是汉族与少数民族信仰文化不断交融的结果。

此外,随着交往交流交融的深入,汉族与少数民族共同参与信仰活动。如“苗人”有祭山习俗,同居一地的汉族也会加入其中,杀鸡宰猪,共同祭祀山神,希望山神保佑村庄风调雨顺。二月十九、六月十九、九月十九日,汉族和少数民族男女老少均聚集到佛寺庙宇,求签还愿。汉族与少数民族杂居的村寨,往往会有一两座土地庙,庇佑村寨安宁。

(四)汉语文使用范围的扩大

语言文字在交往互动需求的基础上出现,同时为交往互动服务,因此常常处于交往互动的前沿。正如李世钧《苗俗杂咏》所言:“榛榛狉狉万山中,八耳方言不一同。客至欲明真意绪,象胥先把语言通。”[8]撤司建府前,由于土司统治的封闭性,思南府地区各少数民族语言保留得较为完整,所谓“蛮狫杂居,语言各异”[3]491。“《太平寰宇记》亦载:“郡东南者若印江若朗溪,号曰南客,有客语,多艰涩,不可晓。郡西北若水德蛮夷若婺川若沿河,曰土人有土语,稍平易近俗而彼此亦不相同。惟在官应役者为汉语耳。”[3]491撤司建府后,一方面,由于明代学校教育都是使用汉语教学,思南府地区少数民族接受儒学教育首先得听得懂汉语、会说汉语。另一方面,汉族在经济上占有优势地位,少数民族只有听得懂汉语、会说汉语,才能参与经济贸易。基于此,汉语在思南府地区的使用范围日益扩大,从“蛮僚杂居,言语各异”逐渐过渡到“交接之间,言语俱类中州”[3]491。

明代思南府地区少数民族均无本民族的文字,在撤司建府前绝大多数的少数民族民众处于目不识丁的状态,对当地政治、经济、文化、社会发展形成了阻碍。撤司建府后,接受儒学教育的对象由土司阶层向普通民众扩展,而儒学的教材都是用汉字书写,科举考试也必须用汉字作答,因此,当地少数民族士子必须学会认汉字、写汉字。由于汉字的传入,明代思南府地区少数民族的很多歌谣、巫经、契约开始用汉字记载。且随着汉族移民在思南府地区社会发展中发挥着日益重要的作用,当地少数民族与之交往交流也要学会认汉字、写汉字。由此,汉字在思南府地区的使用范围逐渐扩大。

(五)族际通婚范围的扩大

由于不同民族之间通常存在着政治、经济、文化差异,因此,“族际通婚所涉及的不仅仅是两个异性个体之间的关系,而且隐含着这两个人所代表的各自民族的文化和社会背景”[9]。撤司建府前,明王朝完善了元朝的土司制度,深化“以夷治夷”的策略,继续以土司统治思南宣慰司地区的各族人民,不仅以土兵镇压各族人民起义,而且利用土司防范、监视、镇压“生苗”,不可避免地造成了民族之间的隔阂与仇视,抑制了各族间通婚的发展。这一时期进入思南宣慰司地区的汉族很少,且由于与当地少数民族在政治、经济、文化方面差异大,因此通婚范围不大,各少数民族多实行族内婚。

撤司建府后,随着“改土归流”的推进,城乡汉族人口的增加,汉文化的影响面不断拓展,思南府地区各少数民族不同程度地受到汉文化的濡染与涵化。汉族的生产方式和生活习俗日渐为少数民族所仿效和吸纳,汉族为了适应当地自然人文环境也吸收了少数民族文化,由此汉族与少数民族文化的共同性增多,汉族与少数民族的通婚范围扩大。明代思南府地区汉族与少数民族的通婚主要包括两类:第一类为军屯士兵与当地少数民族通婚。进入思南府地区的军屯士兵有一部分在下屯前没有结婚,下屯后往往与当地少数民族通婚。据《明会典军队起解》载:“如原籍未有妻室,听就彼完娶,有妻有籍者,着令原籍亲属送去完娶。”[6]793今思南县尧民乡流传着一则赶苗拓业的故事,其中提到唯有一个仡佬族小孩因为躲在王姓(王家是有一定势力的汉族)姐夫家才在赶苗拓业中得以幸免,这个时期有一定势力的汉族很有可能为屯田官兵(2)参见杨润:《明清武陵地区赶苗拓业研究》,重庆:西南大学硕士学位论文,2016年。。明中后期军屯制瓦解,屯田军士就地落籍,与当地少数民族结为夫妇。第二类是指汉族移民中的农民、商人、工匠、流民等与当地少数民族通婚。如《田仰墓志铭》《田贡国墓志铭》记载,洪武二十年(1387年),江西吉安人田永富受邀到思南宣慰司地区传播儒学,其后代田贡国、田仰均娶土家族大姓张氏女为妻,今天这一支田姓在民族识别中被认定为土家族。

值得注意的是,为了加强对土司土官的控制,明王朝对土司婚嫁的地域、民族进行了限制。但是,明代思南府地区的土司土官为巩固自己的势力,继续沿袭与周边土司土官通婚的惯例。以明代朗溪蛮夷长官司正长官田氏结婚情况为例,从二十三世至三十三世,多与周边的水德司、石阡司、平头司、沿河司、乌罗司、播州宣慰司、麻兔司、邑梅司正副长官之女结婚,即便不是与周边土司土官联姻,也是与当地少数民族结婚,与汉族通婚的很少(3)参见朗溪田氏谱务理事会:《贵州印江朗溪田氏族谱》,内部资料,2012年,第57-59页。。

二、明代思南府地区汉族与少数民族文化“三交”的影响

撤司建府后,为了在行政统一的基础上实现各族人民思想文化层面的统一,明王朝在思南府地区设立各级各类学校,大力推行儒学教育、传播儒家思想。大量汉族移民进入思南府地区以后,与当地少数民族的交往交流交融深化。在此背景下,明代思南府地区汉族与少数民族文化圈的核心逐渐靠近,共同依存于中华文化之下,共同性增加。同时,少数民族与汉族在长期的交往互动中,发展了具有各自民族特色的文化因素,保留了本民族的独特性。总之,明代思南府地区汉族文化和少数民族文化相互影响、相互借鉴,形成了一元主导、多元共存、共融共通的文化格局。这一格局的形成对思南府地区社会发展产生了积极影响。

(一)提高了当地的文化水平

1.儒学教育成果显著。在封建社会中,学校教育成果最主要反映在科举上。科举的成功率反映出学校教育的水平,教育水平的高低反映了该地区文化水平的高低。撤司建府后,思南府地区各族人民逐渐热衷于科举入仕,不少人通过科举考试实现了自己的人生理想。道光《思南府续志》载:“思郡自设科而后登甲乙榜者若而人,盖文教遐宣,不以边隅限也。”[4]191据郭子章《黔书》记载,自贵州设科至明末,全省中进士者109人,其中思南府13人(包括水德司3人、朗溪司1人),数量居贵州各地区之首,另有110余名举人,武举人2名,五贡生322人,共计447人(4)根据民国《贵州通志·选举志》所载统计。。嘉靖《思南府志拾遗志》载:“儒学自设府起,每科止中一人,惟正统辛酉申佑、邹庆同举,而申后登进士第。正德庚午,予与吴孟阳同举,而予亦登第。嘉靖甲午,田时中、李渭、田时雍、敖宗庆一举四人,前所未有。”[3]544

明代思南府地区成为阳明心学传播的重镇。李渭以精通阳明心学而闻名,其学一意实践,力倡“先行”。万历年间,李渭以年老归乡,在思南府城建“为仁书院”“川上学舍”,著书立学,教民化俗,开一方学风。“李渭倡理学,重躬修,教孝弟,行《四礼》,排释老,返朴还淳,士骎骎,慕孔孟,习俗一归于正”[4]49。培育众多黔中王门后学,“远近问学者以千计”。李渭及其后学的讲学活动,使思南府地区成为明代中后期贵州阳明心学传播的五大重镇之一。

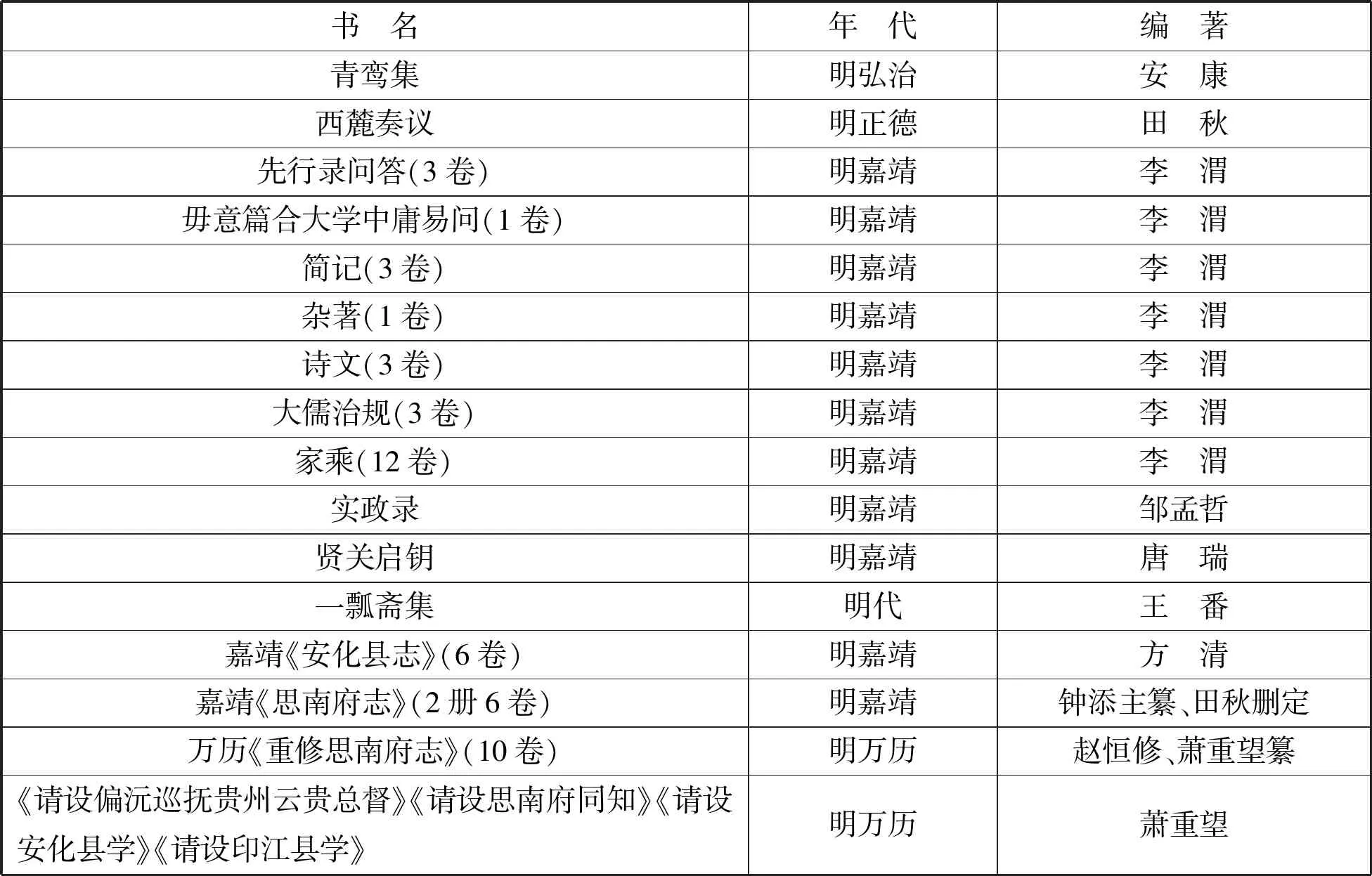

2.民间文学艺术得到较快发展。首先,明代思南府地区少数民族文人文学开始兴起。他们或以古体诗词抒怀,或以散文形式表意,歌山颂水,反映现实,抒发对家乡的情怀,作品散见于地方志、家谱、碑刻中(见表1)。据统计,嘉靖《思南府志》共载有诗67首。其中,思南府地区少数民族文人所作的诗有40首,包括王藩4首、田庆远2首、安康10首、田秋11首、安孝忠6首、谢景武3首、龙泉1首、田谷2首、敖宗庆1首。此外,明代思南府地区编修了丰富的地方志书。如永乐《思南府志》、嘉靖《思南府志》、万历《重修思南府志》、嘉靖《安化县志》、万历《婺川县志》,现仅有嘉靖《思南府志》留存,其他已佚。这些成果无不与以儒家文化为核心的汉文化的创造取向相契合。其次,明代思南府地区产生了一批书法家。其中,萧重望与敖中庆、田西麓、李同野被称为明代四大书法名家,明万历帝亲题为“西台四杰”。最后,思南府地区民间艺术得到繁荣发展。思南府地区“土人”劳作时“打闹歌”(又称薅草锣鼓)在明代很盛行,从嘉靖《思南府志风俗》中所载的“唱歌耕种”[3]491就能得到印证。撤司建府后,汉族迁入,商贾往来,文人骚客的进入,丰富了思南府地区土家族小调体民歌,其中很大一部分明显存留着汉族民歌的特点。由于汉族与少数民族的文化互动,辰河戏、川戏、京剧等传入思南府地区,又形成了一种新的剧种——高台戏。

表1 明代思南府地区文人文学著作一览表

(二)促进了当地汉族与少数民族的融合

明代思南府地区汉族与少数民族相互融合是民族关系发展的主轴和重要内容。撤司建府后,大量汉族移民进入思南府地区并在当地社会发展中发挥着日益重要的作用。受汉文化的影响,这一时期主要是少数民族融入汉族。少数民族“汉化”有主动汉化和被动汉化两种情况:被动汉化是指明王朝以武力为后盾强制实行的汉化政策;主动汉化是当地少数民族为了掩饰自己的身份,有意改变自己的族群身份,融入到汉族的主流社会中去。其中,主动汉化当中实际上隐含着被动汉化的因素。在明王朝武力包围下,思南府地区少数民族文化处于弱势地位。特别是每次武力平叛后,大量少数民族更是“主动”要求改为“民籍”。《黔南职方纪略》载:“惟思南属归化最早,是以境内悉系土著汉民,既无客户,亦无苗种,惟安化县所辖村、江堡、瓮四图,每图十里,有东越印江县,插花在松铜之间,为半河地方,有苗民十余寨。”[10]明代思南府少数民族“汉化”和汉族“夷化”是同时存在的,嘉靖《贵州通志风俗》载:“各军卫徙自中原,因沿故习,用夏变夷胥此焉。恃彼至愚无知者,或反见变于夷。”[2]134

(三)增强了当地各族人民的国家认同

撤司建府后,明代思南府地区汉族和少数民族都积极学习儒家文化。从汉族移民层面来说,无论是政府组织而来的,还是自发而来的,他们都想办法把自己的身份与明王朝的正统性联系起来。而要获取正统性除了获得户籍,最重要的是掌握儒家文化。儒家文化在汉族移民中世代沿袭,成为他们在思南府地区巩固地位的有利条件。从少数民族层面来说,虽然改土归流使其成为明王朝的正式编民,但是明王朝统治者对其诸多防范。在目睹中原文明的先进性及其带来的资源,他们希望自己能够纳入王朝正统之中,成为像中原汉族一样知书达理之士。因此,儒学教育受到了汉族与少数民族的共同欢迎。田秋《请建婺川印江学疏》记载,建立婺川县学得到了当地各族人民的热烈欢迎和大力支持,“降印命未下,而民欣然乐从,争先赴工,不日告成矣。公使南畿属予记之”[4]337。在明王朝广施教化、汉族与少数民族交往交流交融深化的背景下,思南府地区各族人民开始知晓“三纲五常”之道,尤其是伦理纲常成为了当地生生不息的道德观念。读书应举成为思南府地区汉族与少数民族的共同追求,少数民族亦以读书为荣,这是对汉文化认同的典型表现。在文化交往交流交融中,汉族与少数民族产生了对彼此思想行为的理解,唤醒了情感上的共鸣,逐步汇聚融合成以儒家文化为核心的汉文化为主体,各少数民族文化并存的,“我中有你,你中有我”的多元一体的文化格局。在这一格局中,汉族与少数民族通过儒家文化建立起一种相互认同的桥梁。通过儒家文化,汉族与少数民族文化得以整合,形成共同的文化取向和价值诉求,趋同性得以体现,从而产生了群体心理上的文化认同,各民族共同的“国家”观念获得强化,产生一种对中华文化的强烈认同感和自豪感,进一步丰富和充实了以儒家文化为核心的中华文化内涵,也使汉族与少数民族人民更加紧密地凝聚在一起。

(四)促进了当地的社会稳定

明王朝在思南府地区推行儒学教育,使当地少数民族懂得了更多的“三纲五常”之道。由是,封建伦理规范、忠孝节义思想逐渐深入人心,各族人民自觉维护明王朝的统治。贵州巡抚郭子章认为思州、思南宣慰司不法,播州宣慰司叛变,都是儒学教育没有深入造成的。《黔记》载:“永乐间,改流建学,浸成礼让之俗。二百年余,无复夷患。”[11]明代思南府地区土司阶层受儒家思想影响,坚定维护和推进明王朝的“大一统”格局,政治上不断向流官靠拢,为全面改土归流奠定了思想基础。明朝统治者为了加强对思南府地区的统治,以儒、佛、道三教为工具促使少数民族接受明王朝的统治,以达到“使人日渐教化”、维护地区稳定和国家长治久安的目的。撤司建府后,明代思南府地区政治、经济、文化的发展速度加快,人民生活水平提高。在此背景下,“思南土司易驯,故兵无所用而道在于抚”[12]。明代以思南府地区为中心的反抗斗争很少,对地区稳定、民族团结、国家统一产生了积极影响。

撤司建府后,一方面,为了强化对思南府地区的直接统治,明王朝不遗余力地采取各种措施宣传和推广儒家文化。另一方面,儒家文化作为明王朝的主流文化,为汉族与少数民族的交往交流交融提供了一种文化上的共同“标准”。由此汉族文化与少数民族文化共同依存于中华文化之下,建立起共有的文化认同,成为弥合地域、文化差异和维护国家统一、社会稳定的精神纽带。由此可以看出,增强各民族共有的文化认同,是推动民族交往交流交融的思想基础。

近年来,党和政府大力倡导铸牢中华民族共同体意识。习近平总书记在2019年全国民族团结进步表彰大会上提出,要“以铸牢中华民族共同体意识为主线开展各项工作”[13]。为此,我们一方面要增进同源共祖、内聚中华的文化认同,另一方面要坚持各美其美、宽容差异的价值取向,推动我国各民族文化的共同繁荣,为民族交往交流交融奠定思想、情感基础。