青藏高原东部典型林灌交错带地被物和土壤持水量数据集

2021-04-15刘美马志良

刘美,马志良

1.绵阳师范学院,生态安全与保护四川省重点实验室,四川绵阳 621000

2.中国科学院成都生物研究所,成都 610041

3.西华师范大学生命科学学院,四川南充 637009

引 言

森林地表地被物层(枯落物、苔藓)和土壤是森林生态系统的重要组成部分,对森林水源涵养和水文调节功能的发挥起着关键性作用[1]。森林群落结构、物种组成及林内微环境条件对森林水源涵养能力具有重要的调节作用[2]。因此,深入认识不同森林类型地表水源涵养功能有利于可持续经营与管理区域森林生态系统、改善区域水环境和实现水资源的科学利用。

位于青藏高原东部的岷江源头区森林生态系统水源涵养功能的变化对整个岷江流域,乃至长江上游的生态环境建设与水资源安全保障都有重要意义[3]。该区域分布着大面积的以岷江冷杉(Abies faxoniana)和川西云杉(Picea balfouriana)为优势种的高山/亚高山针叶林和以窄叶鲜卑花(Sibiraea angustata)和山生柳(Salix oritrepha)为优势种的高寒灌丛[4]。受全球气候变暖和人类活动干扰(森林砍伐、放牧)的影响,该区域高寒灌丛分布上线明显上升,出现大面积的林灌交错区(林灌)[5]。森林群落结构和物种组成的明显改变可能显著影响局域森林微环境,地表水源涵养能力也将发生明显变化。因此,定量评价该区域高寒针叶林-灌丛交错带的水分涵养功能,可为认识长江上游区域森林生态系统水文效应提供基础数据。

四川省松潘县岷江源头区高寒针叶林-灌丛交错带长期定位研究场以高寒针叶林-灌丛交错带为主要观测对象,是进行交错带群落结构、物质循环、土壤过程、水文等长期观测研究的野外站点(图1)。本数据集整合了高寒针叶林-灌丛交错带3 个植被类型的地被物(苔藓和枯落物)储量和最大持水量以及表层(0-20 cm)土壤容重和土壤持水量(最大持水量、毛管持水量)等数据,以期为认识和定量评价该区域高寒针叶林-灌丛交错带的水分涵养功能提供科学依据。

1 数据采集和处理方法

1.1 采样点介绍

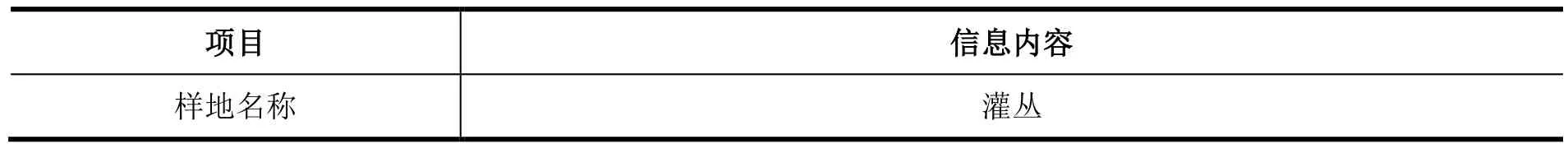

采样点位于四川省松潘县岷江源头区卡卡山高寒针叶林-灌丛交错带定位研究场(32°58′29″N,103°40′36″E,海拔3000-4000 m)。研究场距离岷江源3.5 km,是重要的江河源区。研究区域坡度在20°-50°之间。气候类型为典型的高原山地气候,昼夜温差大。年平均气温为4.8 ℃,年平均降水量693 mm,且降水主要集中于5-8 月。季节冰冻期长达5 个月。土壤类型为棕色针叶林土和高山草甸土,土层较薄。研究区域山体植被乔木层主要植物有川西云杉、方枝柏(Sabina saltuaria)等。灌木层主要植物有窄叶鲜卑花、山生柳、峨眉蔷薇(Rosa omeiensis)、高山绣线菊(Spiraea alpina)、金露梅(Potentilla fruticosa)、刺黑珠(Berberis sargentiana)等。草本层主要植物有矮蒿草(Kobresia humilis)、羊茅(Festuca ovina)、红花绿绒蒿(Meconopsis punicea)、条纹龙胆(Gentiana striata)、黄花野青茅(Deyeuxia flavens)、钟花报春(Primula sikkimensis)、长叶火绒草(Leontopodium longifolaris)等。苔藓层主要种类有锦丝藓(Actinothuidium hookeri)、塔藓(Hylocom splendens)和地钱(Marchantiaceae)等。详细信息如表1、表2 和表3 所示。

表1 针叶林观测场场地信息

表2 林灌观测场场地信息

表3 灌丛观测场场地信息

1.2 样方设置

2017 年10 月下旬平行于等高线依次在针叶林、林灌和灌丛样地分别设置一条宽30 m 的平行样带。随机在每一植被类型的样带内设置3 个重复样地,其中灌丛和林灌的样方面积为10 m×10 m,针叶林样方面积为20 m×20 m,分别调查并记录样地内乔木层、灌木层和草本层的植物种类、高度、盖度等因子,获取样地基本信息。然后,在3 个样带各重复样地内随机设置4 个0.2 m×0.2 m 的重复小样方,在各小样方内获取地被物和0-20 cm 土壤样品。

1.3 样品采集与观测方法

地表地被物样品采集采用收获法。收集各小样方内地表枯落物层和苔藓层,分别标记、并记录其厚度。由于灌丛样地内苔藓层的厚度和盖度过低,因而将灌丛样地枯落物层和苔藓层合并收集,并标记为地被物层。因此,在本数据集中,灌丛样地枯落物层和苔藓层相关指标用“-”表示。地被物样品采集时尽可能避免对表层土壤的干扰。将所收集的地被物样品带回实验室,在65 ℃下烘干至恒重,称量。以单位面积内枯落物和苔藓干物质重计算针叶林、林灌和灌丛样地枯落物层和苔藓层的储量,然后采用室内浸泡法测定枯落物层和苔藓层的持水量[6]。具体操作方法为:将枯落物层和苔藓层样品装入0.5 mm 孔径的尼龙网袋内分别放置在适量容积的注有自来水的烧杯内,样品全部淹没于自来水中,浸泡枯落物层和苔藓层样品至吸水饱和,称量。然后计算枯落物层和苔藓层的最大持水量,并将最大持水量单位换算为mm。以枯落物层最大持水量和苔藓层最大持水量之和作为地被物层最大持水量。

土壤样品采集前,首先小心去除表层腐殖质层,然后在每个小样方内用环刀分别采集3 个0-10 cm 和10-20 cm 土壤样品,分别标记后带回实验室,用于土壤容重和最大持水量、毛管持水量的测定。土壤容重用烘干法测定。土壤最大持水量为土壤样品吸水饱和后的含水量;土壤毛管持水量为土壤样品首先吸水饱和,放置在干沙上2 h 后土壤样品的持水量,并将最大持水量单位换算为mm。试验方法详情及土壤最大持水量、毛管持水量单位换算参见《土壤分析技术规范》(第二版)[7]。

本数据集中,林灌交错带生态系统最大持水量为地表地被物层和0-20 cm土壤最大持水量之和。地被物和土壤数据形式为样地水平平均值±标准差。

2 数据样本描述

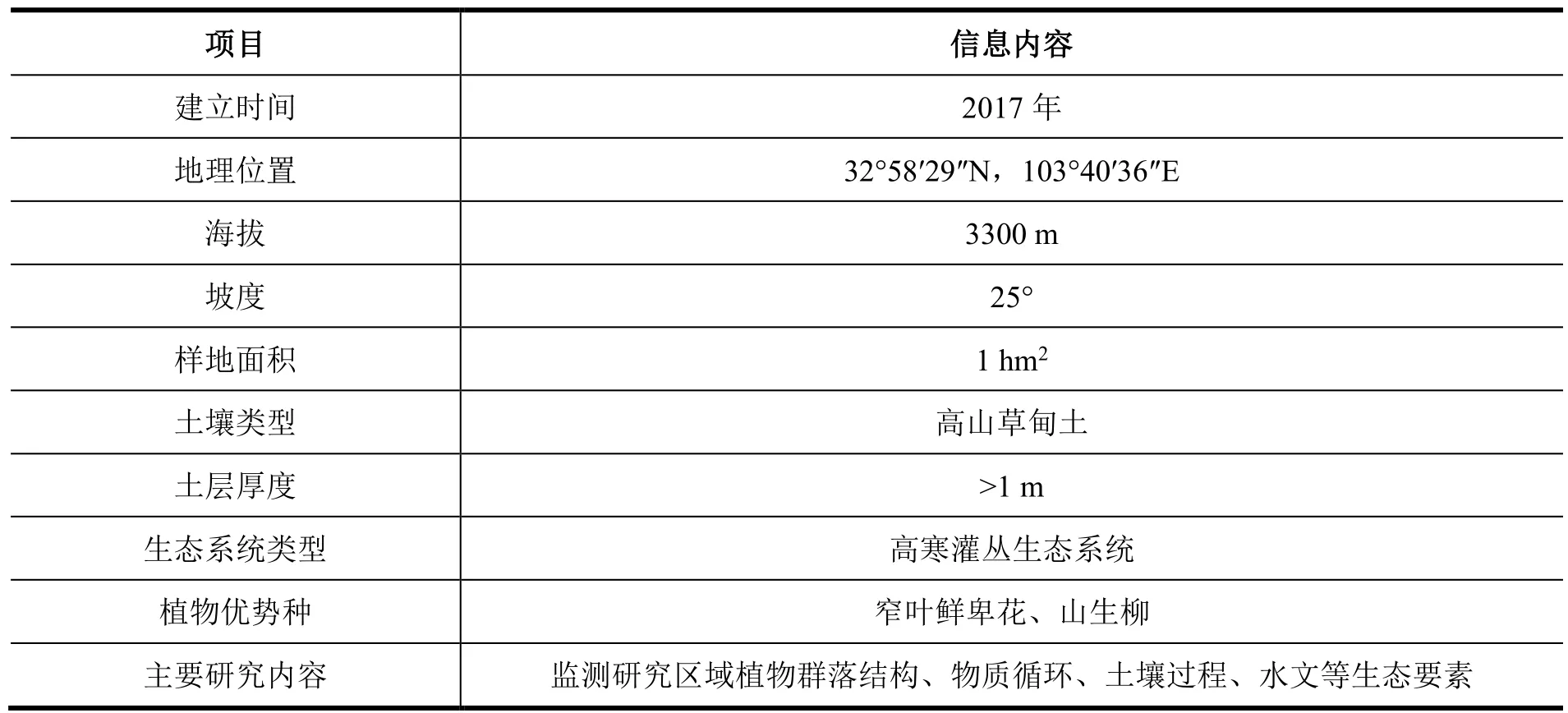

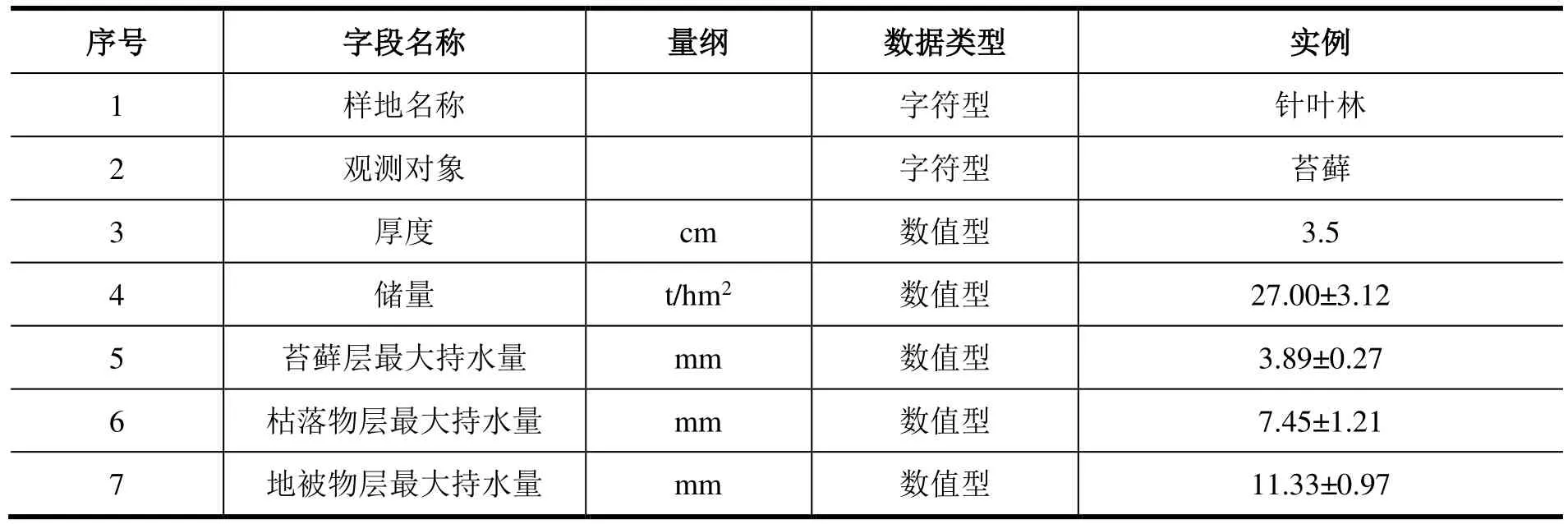

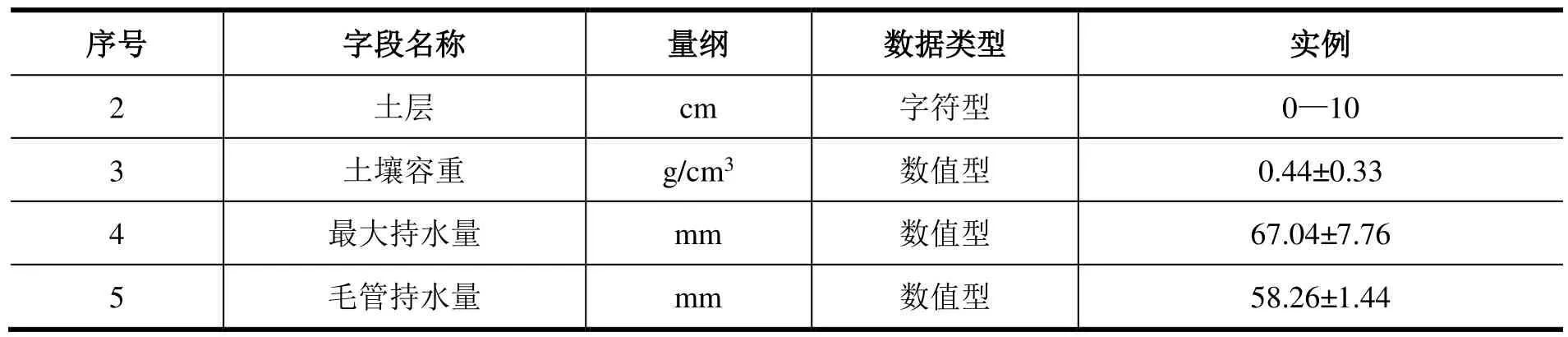

青藏高原东部典型林灌交错带地被物和土壤持水量数据集主要包括针叶林、林灌(交错区)、灌丛3 个样地的地被物和土壤持水量数据,采样时间为2017 年。其中,林灌交错带样地基本信息主要包括样地名称、样方数、样方面积、地理位置、海拔、坡度、植被平均高度、植被平均盖度等信息,具体的字段名称、类型及示例见表4;林灌交错带地被物层储量和持水量数据的观测项目主要包括观测对象、厚度、储量和苔藓层、枯落物层和地被物层最大持水量,具体的字段名称、类型及示例见表5;林灌交错带土壤容重和持水量数据的观测项目主要包括土层、土壤容重、最大持水量和毛管持水量,具体的字段名称、类型及示例见表6;林灌交错带生态系统持水量数据包括针叶林、林灌(交错区)、灌丛生态系统最大持水量数据;优势种植物名录包括拉丁科名、中文科名、拉丁名和中文名等4 项内容,拉丁名和中文名均参照《中国植物志》电子版(http://www.iplant.cn/frps)[8]进行校正。

表4 林灌交错带样地基本信息数据样本

表5 林灌交错带地被物储量和最大持水量数据样本

表6 林灌交错带土壤容重和持水量数据样本

3 数据质量控制和评估

本数据集的作者均具备长期、丰富的野外调查经验,从观测场设置、样方布设与采样观测技术、样品保存、室内分析检测到数据后期检查和录入,数据生产的整个过程均严格按照相关技术规范指导完成,从而保证本数据集真实、可靠。

数据生产过程中的具体质量控制措施有:

(1)样品采集过程中的质量控制。根据样地调查内容沿等高线选择研究区域内具有代表性的针叶林、林灌(交错区)、灌丛样带,在各样带内随机设置重复样地,在各样地内随机设置取样样方,同时详细记录样地名称、样方编号、样方面积、海拔、坡度等属地信息。样地设置时遵循植物群落结构一致、物种组成均匀、覆盖度一致的原则,避免植物群落结构、物种组成不一致导致的取样误差。地被物层取样时,仔细区分枯落物层和苔藓层,并分别标记,同时应避免对表层土壤造成干扰。土壤样品采集时仔细去除土壤表面腐殖质层,对所取得的土壤样品分别标记,特别注意各样方内不同土层土壤样品的标记。取样结束时,仔细核实样品数量、种类等相关信息。

(2)数据生产及整理过程中的质量控制。地被物和土壤样品带回实验室后,尽快测定相关指标。数据记录时再次核实样品信息,包括样地名称、样方编号、样品种类、样品数量等。数据检测时严格按照相关技术规范指导操作,认真记录原始数据,做到数据源可复查。数据整理过程为在数据生产的基础上,计算多个样方的平均值,然后生成样地水平的数据产品。当数据出现异常值时,应严格核实,对测定仪器进行必要检修,以确保数据真实准确,必要时对相应样品再次重复取样测定。所有数据的原始记录不得涂抹、删改,以备数据后续数据核查和录入时溯源。

(3)数据核查和录入过程中的质量控制。在进行数据核查时,再次核实样品基本信息,包括样地名称、样方编号、样品种类、样品数量等,如发现数据计算过程错误导致结果偏差较大时,立即溯源原始数据,检查计算过程,并同时在原数据旁使用不同颜色的笔迹更正,备注产生错误的原因。在数据录入时,做到认真仔细检查每一部分数据,减少录入时发生数据错误,以确保所有数据的准确性。

4 数据价值

目前,青藏高原东部林灌交错带生态系统水源涵养等方面的研究还很不充足,仅有的少数研究也主要关注枯落物层或土壤层生态水文效应。本数据集的数据采集与整理、质量控制过程严格,数据来源真实可靠,可为理解青藏高原交错带生态系统水文过程提供基础数据支撑,同时对认识江河源头区森林生态系统水源涵养功能提供重要的基础依据。

5 数据使用方法和建议

本数据集经过整合存储在Science Data Bank(http://www.sciencedb.cn/dataSet/handle/1011)上,可为类似研究领域或研究方向及相关的对比研究提供区域数据。相关研究者如还需要进一步获取该区域林灌交错带土壤过程等方面的观测数据,可与本文的通信作者联系。

致 谢

感谢赵文强、朱攀在本数据集收集过程中提供的帮助。

数据作者分工职责

刘美(1983—),女,四川省广安市人,博士,讲师,研究方向为高寒灌丛生态系统过程。主要承担工作:样品采集、数据分析与整理、数据论文撰写。

马志良(1988—),男,河南省周口市人,博士,讲师,研究方向为高寒灌丛生态系统过程。主要承担工作:试验设计、数据分析与整理、数据统筹与质量控制、数据论文撰写。