西斯特·盖茨的敝履奇珍

2021-04-12蒯乐昊

蒯乐昊

Theaster Gates 图/Delfino Sisto Legnani

图/Alessandro Wang

“从小到大,母亲一直将客厅里的珍奇柜称为她的多宝阁(china cabinet),这是美国的通用说法。”

艺术家西斯特·蓋茨(Theaster Gates)因为疫情无法来到中国出席他的个展,所有的布展都通过远程协作完成。他在直播视频里向他的中国观众打招呼,这是新冠之下的新常态。可惜他无法通过镜头看到此刻的周遭环境,上海春日正好,在荣宅的窗外,挤挤挨挨的里弄人家,在密密麻麻的竹竿上,晾出了飘扬的各色衣裤。这是另外一种形式的多宝阁,关于物质是如何聚集、展示并且言说的。如果西斯特·盖茨身临其境,他会对此兴奋不已,因为这恰恰是他一贯以来创作的母题:艺术是怎样在不同阶层、不同种族之间多元流动,并成为弥合剂。盖茨又以擅长现场互动著称,多半会引发不少即兴的灵感。

作为陶艺家、城市规划专家和社会活动家,西斯特·盖茨已经连续八年入选《艺术评论》杂志“艺术权力人物100强”榜单,并在2017年获得法国荣誉军团勋章。盖茨出生在美国芝加哥,母亲是教师,父亲是修缮屋顶的工人,他自幼生活的街区被称为“芝加哥西区”,也是城市里相对贫穷的非裔族群的聚居地。黑人文化在盖茨的创作里是永恒的底色。

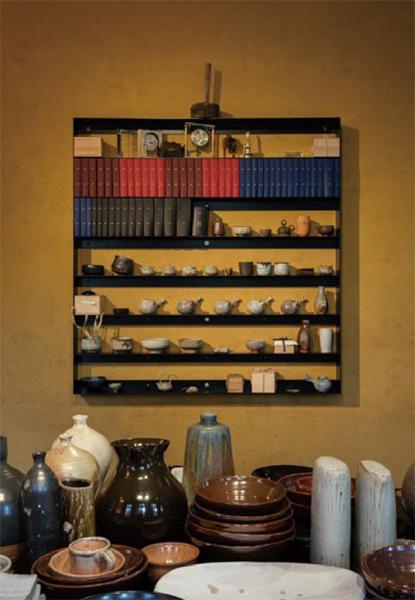

在这场名为《多宝阁》的展览中,盖茨为观看者设计了一条迂回的动线。在荣宅的宴会大厅里,六个展柜向观看者昭示了他的创作线索:非洲乌木雕塑的耳朵上挂着耳机,正在收听美国流行音乐,黑人玩偶的头颅之上坐着两位论道的中国先哲,在几本东方珍玩的画册旁边是一摞美国黑人杂志《E-BONY》,封面上一位黑人把自己打扮成金发碧眼的模样,标题写着《美国的五百万漂白黑人》。建筑废弃的瓦片被收集起来重新组合,瓦片弯曲的弧度让它们看起来如同书卷典籍,一道道曲线相连,仿佛浮世绘中常常描绘的东方巨浪。另外一些建筑废弃的砖块被重新上色和赋形,成为艺术品,这些粗粝的贫穷艺术风格的陈列,被放置在刺绣的锦缎之上。旁边一个展柜里就是艺术家所使用的工具:斧头,喷漆枪,锤子,沥青……盖茨常常挂在嘴边的就是,不是他自己要赢,而是“黏土、砖块和消防软管要赢”,那些依然具有价值之物的内在生命力要赢。

“多宝阁”展览现场 图/Alessandro Wang

两辆人力车停在宴会大厅的两侧,一辆车上放着砖块,另一辆是瓷器,这些瓷器或完整、或残缺地陷在沙砾之中,仿佛某个发掘现场,同样陷在沙砾里的还有一位黑人女孩,她惊愕地倒吸了一口凉气。

挖掘器物背后的文化属性和权力话语,寻求种族和阶级平等,始终是盖茨的着眼点所在。他也把这种兴趣放大到了社区改造之中。作为芝加哥大学艺术与公共生活学科的系主任,他管理着大大小小的社会艺术项目,“石岛艺术银行”就是他的项目之一。这座银行因为金融危机而破产,整个街区逐渐零落,芝加哥政府决定拆除这座建筑。但盖茨说服了市长,仅用一美元就把整个大楼买了下来,并将之改造成公共艺术空间,条件是所有改造基金必须自筹。

金融危机使银行信用破产,但是盖茨把美元上的箴言改头换面刻到了石头上。他把大楼里废弃的100块大理石板雕刻成了债券的模样,上面刻着:IN ART WE TRUST(我们相信艺术)。这些大理石债券在2013年的瑞士巴塞尔艺博会上被藏家一抢而光。

“我们应该倾尽其能地去歌颂被遗忘的文化物件,庆祝它们,纪念它们,承载它们的躯壳,它们的所居之所更应该与其相配。”在展览里,随处可见这样的纪念。艺术家穿过的牛仔衣被做成了十字架,他烧制的陶器,林林总总,以宗教的形式和燧石面具陈列在一起,是生活日常,也是意味深长的神迹。

在荣宅一侧的小屋里,太阳从花窗照进来,点亮了房间里12个正在行走的陶瓷小人。盖茨为之命名《一些成员生活在天堂》。他们肤色各异,不辨男女,虽然是陶土所制,却像充气玩具一样有着脆弱的留边,似乎刚刚获得了直立行走的能力,渴望从无形世界中召唤真正永恒的事物,于是他们开始向前行走,像第一个走出非洲并成为人类始祖的小黑人那样茫然又坚定,这种传道士或苦行僧般的跋涉,前赴后继,像队伍,也像河流。