太原市主导下的“1+4+6”“双核”城市团发展构想①

2021-04-08孟祥林

孟祥林

(华北电力大学 马克思主义学院,河北 保定 071003)

一、引言

区域经济发展水平与城市群的发展状态紧密相关,因此前瞻性地认识区域中心城市在城市群中扮演的角色,并且以区域中心城市为核心将腹地内的城市整合在一起,构建起多层次的城市体系,就显得非常重要。以太原市为核心的山西省城市体系位于呼包鄂城市群、京津冀城市群、中原城市群和关中城市群中间,在将呼和浩特市、石家庄市、郑州市和西安市连接在一起的过程中扮演着重要角色,需要以太原市为核心,进一步完善“太原市—石家庄市”城市链[1]、“太原市—郑州市”城市链[2]、“太原市—西安市”城市链[3]、“太原市—呼和浩特市”城市链。[4]在这样的发展构架中,太原市成为了将如上四个区域中心城市连接在一起的节点。因此,前瞻性地把握太原市与周边的区域中心城市间的联系[5],并且在省域行政单元内处理好太原市与其他城市间的关系,能够在更广泛的腹地内为太原市的发展创造更多机会。山西省行政区域呈平行四边形,太原市布局在行政单元的中心位置,以太原市为核心通过整合“阳泉市+吕梁市+晋中市”形成的区域处于省域行政单元的中部,成为将北侧的“大同市+朔州市+忻州市”和南侧的“长治市+临汾市+晋城市+运城市”连接在一起的节点。太原市的城市化状况以及太原市与邻近的其他中心地间的整合状况,会影响山西省中部区域的城市发展水平。[6]基于既有城市体系发展格局和交通网络,进一步完善城市间的联系,提升不同层级中心地间的互动水平,通过构建跨行政区划的城市体系和“分区+分步”的发展秩序,建构更加合理的城市体系就显得非常重要。近年来,有关京津冀城市群、中原城市群、关中城市群的研究逐渐多了起来,尤其是在2014年提出京津冀协同发展战略以来,有关首都功能疏解、雄安新区建设的文献逐渐增加,京津周边隶属河北省的区域中心城市都先后调整了建成区的行政区划,河北省省会城市石家庄也提出构建京津冀城市体系“第三极”的发展目标。雄安新区设立后,以雄安新区为核心构建城市体系的文献也开始增加。山西省邻近河北省,京津冀协同发展战略对河北省城市体系的影响,以及河北省在省域行政单元内做出的很多调整,包括将部分县级市升级为省辖市等举措,在对山西省城市体系进一步优化提出挑战的同时也带来了很多发展机会。“保定市—忻州市”高铁进一步增加了山西省与河北省的接口。以太原市为核心的山西省中部地区在省域城市体系建设过程中的地位开始凸显。以太原市为核心,将晋中市、忻州市、阳泉市和吕梁市整合在一起。太原市与晋中市邻近,两个城市的建成区已经连接在一起,在以太原市为核心进一步完善山西省中部地区城市体系过程中,太原市与晋中市逐渐整合在一起,在山西省中部地区形成“双核”发展格局,通过构建“太原市—吕梁市”城市链、“太原市—阳泉市”城市链和“太原市—忻州市”城市链,并将腹地内的阳曲县、寿阳县、古交县、清徐县、交城县、太谷区等整合在一起,在山西省中部形成“1+4+6”的发展格局,其中阳曲县、寿阳县以及“古交县+交城县+清徐县”分别是太原市与忻州市、阳泉市、吕梁市的连接点,山西省城市体系以太原市为中心形成“中部区域凸起+带动边缘地带+辐射南北两侧”的发展格局。虽然以太原市为核心,整合“忻州市+阳泉市+吕梁市”的城市体系发展格局,在山西省城市体系建构过程中,扮演着重要角色,但目前的研究文献对这一问题重视程度不够高,以致相关方面的研究也不多。太原市是山西省城市体系的核心,以太原市为核心,整合晋中市在山西省中部区域,形成以“太原市+晋中市”为双核并将吕梁市和阳泉市整合在一起的城市体系,应该成为山西省城市体系建构过程中的战略性思考。

二、山西省“中部凸起”城市体系格局建构的理论基础

(一)聚集到分散:城市规模扩大与多层次城市体系的建构

从单个城市规模扩大到在核心城市主导下形成多层次的城市体系,其间需要较长时期的发展过程。发达国家的城市发展历程表明,城市规模扩大是基于聚集节省导致的聚集经济效应,原因在于不变资源的潜在效用未充分发挥出来之前,随着可变资源投入量增加,不变资源得到更加充分的利用,在规模收益递增驱使下,可变资源的投入量会逐渐增加,可变资源与不变资源投入量通过高效结合创造出更大的收益,在宏观上表现为城市规模扩大和区域经济增长。但是随着资源聚集程度提高,不变资源可资容纳可变资源的空间变得逐渐狭小,相同数量的可变资源投入到不变资源之上时,获利空间非常有限,这时可变资源就会向区域中心城市腹地内扩散[7],宏观上表现为城市规模扩大和区域中心城市腹地内伴有子城市团和次级中心出现,区域中心城市腹地内的中心地开始区分出层次。城市从聚集走向分散,标示着城市体系的结构开始复杂化,核心城市需要副中心城市、子城市团或者次级城市团分摊核心城市的职能,带动腹地内不同层次中心地发展。腹地内的中心地开始分化为多个层次。城市发展从聚集走向分散可以通过漫长的市场化过程进行,也可以在行政力量引导下有序推进。山西省城市体系形成以太原市为中心的“中部凸起”的发展格局,是建构省域城市体系的重要步骤。

(二)单核到多核:城市群从点状聚集到面状铺开

城市是区域经济发展核心,从区域中心城市的规模以及腹地内多层次中心地的发展质量,可以判断区域经济发展质量。因此前瞻性地思考腹地内的中心地与区域中心城市间的关系,并为形成多层次的中心地体系奠定基础就显得非常重要。哈里斯(C. D. Harris)和乌尔曼(E. L. Ullman)于1945年最先提出了多核心的城市发展模型[8],认为随着城市规模逐渐扩大,城市的功能逐渐多样化,相应地出现了更加复杂的空间地域结构。从单核心发展为多核心是城市发展的趋势,在此过程中由于多核心的出现,城市的地域结构开始分化。城市的多个核心之间存在功能互补关系并能够高效互动。城市的多个核心之间通过便捷的交通网络联系在一起,县级中心地以及以乡镇中心地为核心整合在一起的次级城市团成为多个核心之间连接的纽带。存在行政区划限制的情况下,城市团囿于行政区划得以建立,同等级别的中心地因产业同构而弱化功能互补关系,多核心之间的协同发展程度较低,围绕城市群的核心建构多层次城市体系的进程就会受阻,在这种情况下介入行政力量理顺中心地间的关系,突破行政区划限制,在更大腹地内构建起功能主导的城市群才有可能。因此,城市群从单核发展到多核,城市体系的结构进一步完善,不同层级中心地间的关系进一步得到理顺,当前的发展能够为未来发展创造更大的空间。

(三)局部到整体:协同发展视域下城市体系的秩序化演进

城市体系的建设需要遵循“从局部到整体—从整体到局部”的发展历程。城市在过分关注自身发展的过程中会发现,单个城市发展的有秩序与城市群发展的无秩序同时存在,邻近城市间因缺乏合作愿望导致不能基于功能互补而达到效用释放的目标。因此,以行政区划为单元构建城市团不利于更大腹地内城市化水平的进一步提升,构建城市体系的视野需要进一步放宽,需要从更大腹地范围前瞻性地思考中心地间的关系,单个城市的发展需要为邻近其他城市的发展创造条件,协同发展的思维方式成为理顺复杂城市群内部不同层次中心地间的理性思考。克氏中心地理论[9]在论及这样的问题时,虽然分别按照交通原则、行政原则、市场原则构建起不同的中心地等级体系,但行政区划边界不曾成为建构城市团的障碍,中心地的辐射力会通过跨越行政区划边界的城市链建立联系,这种建立联系的方式成为中心地间得以协同发展的基本秩序。按照这样的分析逻辑,城市群的发展需要经历从注重局部到注重整体再到基于整体审视局部的发展历程,“站在整体的高度审视局部”需要在行政力量影响下理顺中心地间的关系,通过挖掘不变资源潜在的发展空间,吸引更大腹地内的可变资源创造盈利可能,通过资源在空间内均衡布局完善城市体系。

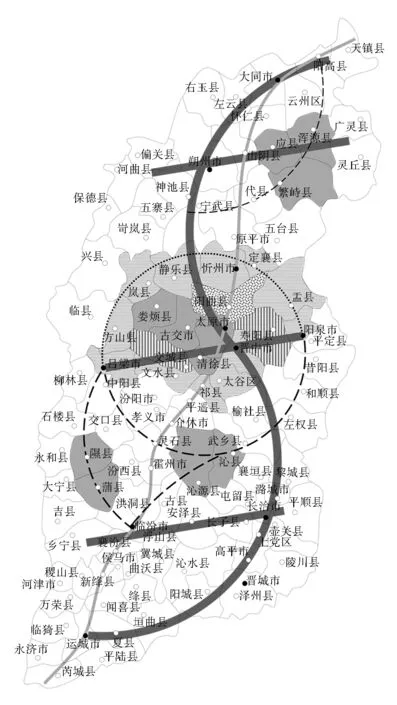

三、“主轴链+S链”构架下山西省城市体系“分步+分片”发展构想

(一)以“太原市+晋中市”为节点的双月牙发展构架

山西省行政区划南北狭长,沿南北方向已经依托重要交通干线形成了支撑省域城市体系的主轴城市链,即“天镇县—阳高县—大同市主城区—怀仁县—山阴县—代县—原平市—忻州市主城区—阳曲县—太原市主城区—祁县—平遥县—介休市—灵石县—霍州市—洪洞县—临汾市—襄汾县—侯马市—闻喜县—运城市主城区—芮城县”城市链(“主轴链”)。主轴链将省域行政单元内的大部分区域中心城市串联在了一起,需要进一步完善S链,才能够将绝大部分区域中心城市串联在一起。S链由两段城市链构成:其一是太原市北侧的“阳高县—大同市主城区—左云县—朔州市主城区—神池县—宁武县—太原市—晋中市”城市链(“S北链”);其二是太原市南侧的“晋中市主城区—左权县—黎城县—潞城市—长治市主城区—壶关县—上党区—高平市—晋城市主城区—阳城县—垣曲县—夏县—运城市主城区”城市链(“S南链”)。“太原市+晋中市”成为将S北链与S南链连接在一起的节点。主轴链与S北链、S南链分别在太原市以北、以南形成两个月牙形构架,“太原市+晋中市+大同市+朔州市+忻州市+太原市”在太原市以北构成“北月牙”,“长治市+晋城市+运城市”在太原市以南形成“南月牙”。“北月牙”+“南月牙”以“太原市+晋中市”为节点连接在一起,形成山西省城市体系的基本框架。“太原市+晋中市”作为连接点,其发展质量对山西省城市体系的完善程度具有非常重要的影响。

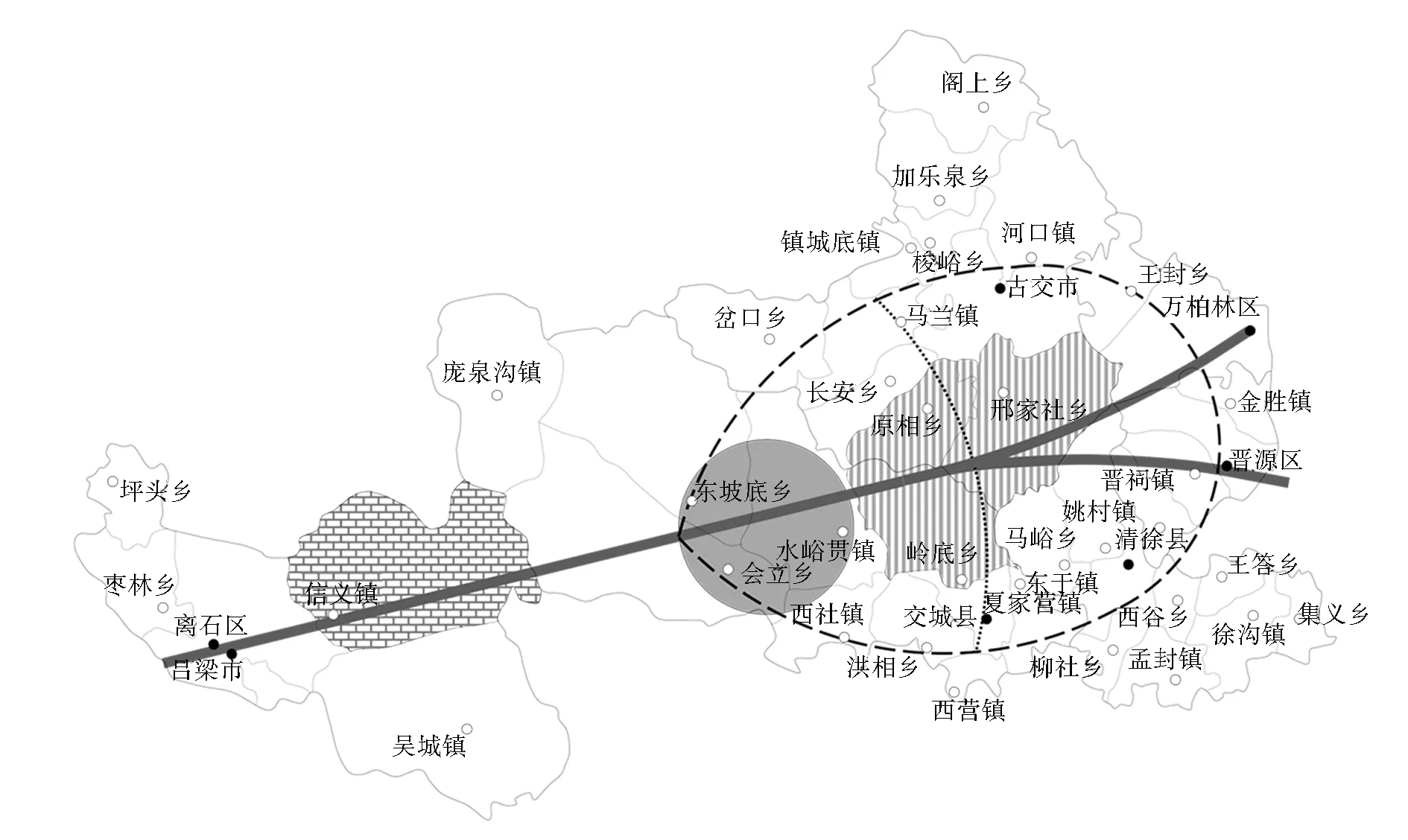

图1 山西省城市体系示意图

(二)基于双月牙构架的平行城市链的构建

根据图1,双月牙城市链存在两个缺陷:其一是每个月牙中月牙边缘跨度最大的区域内,月牙边缘与月牙腹地的联系程度不够高;其二是吕梁市并没有纳入双月牙的发展框架中。因此需要构建三条近乎平行的城市短链,分别完善北月牙、南月牙和“太原市+晋中市”连接点的城市团发展构架:其一是“朔州市主城区—山阴县—应县—浑源县”城市链,其中“浑源县+应县+繁峙县”组合成跨行政单元的城市组团,并沿“阳高县—大同市云州区—浑源县—繁峙县—代县—宁武县”形成城市链,将大同市的东侧、南侧与忻州市北侧连接在一起,与主轴链北端、S北链并行,进一步提升了朔州市与大同市的整合程度;其二是“襄汾县—浮山县—安泽县—长子县—长治市”城市链,将南月牙的东西两侧边缘连接在一起。在“临汾市—长治市”间进一步完善城市链的构建。在这种发展构架中,临汾市成为四条城市链的节点:第一条城市链是主轴城市链,向南与运城市连接,向北沿主轴城市链与太原市连接;第二条城市链是“临汾市—长治市”城市链,使得南月牙腹地联系更为直接;第三条城市链是“吕梁市主城区—石楼县—隰县—蒲县—临汾市主城区”城市链,将吕梁市与临汾市连接在一起;第四条城市链是“沁县—沁源县—古县—临汾市”城市链,使临汾市通过“沁县+沁源县”节点与“太原市+晋中市”城市团连接在一起;其三是“吕梁市主城区—交城县—清徐县—晋中市主城区—寿阳县—阳泉市主城区”城市链,该城市链将吕梁市与阳泉市连接在一起,“太原市+晋中市”成为该城市链上的节点。该城市链在“太原市+晋中市”处与主轴链、S链交汇,阳曲县、寿阳县、交城县分别成为“太原市+晋中市”与忻州市、阳泉市、吕梁市连接在一起的纽带,进一步将腹地内的一些县级中心地整合在一起,在山西省省域行政区划的中心地区形成规模最大的城市团,在连接北月牙、南月牙、吕梁市、阳泉市过程中发挥着重要作用。

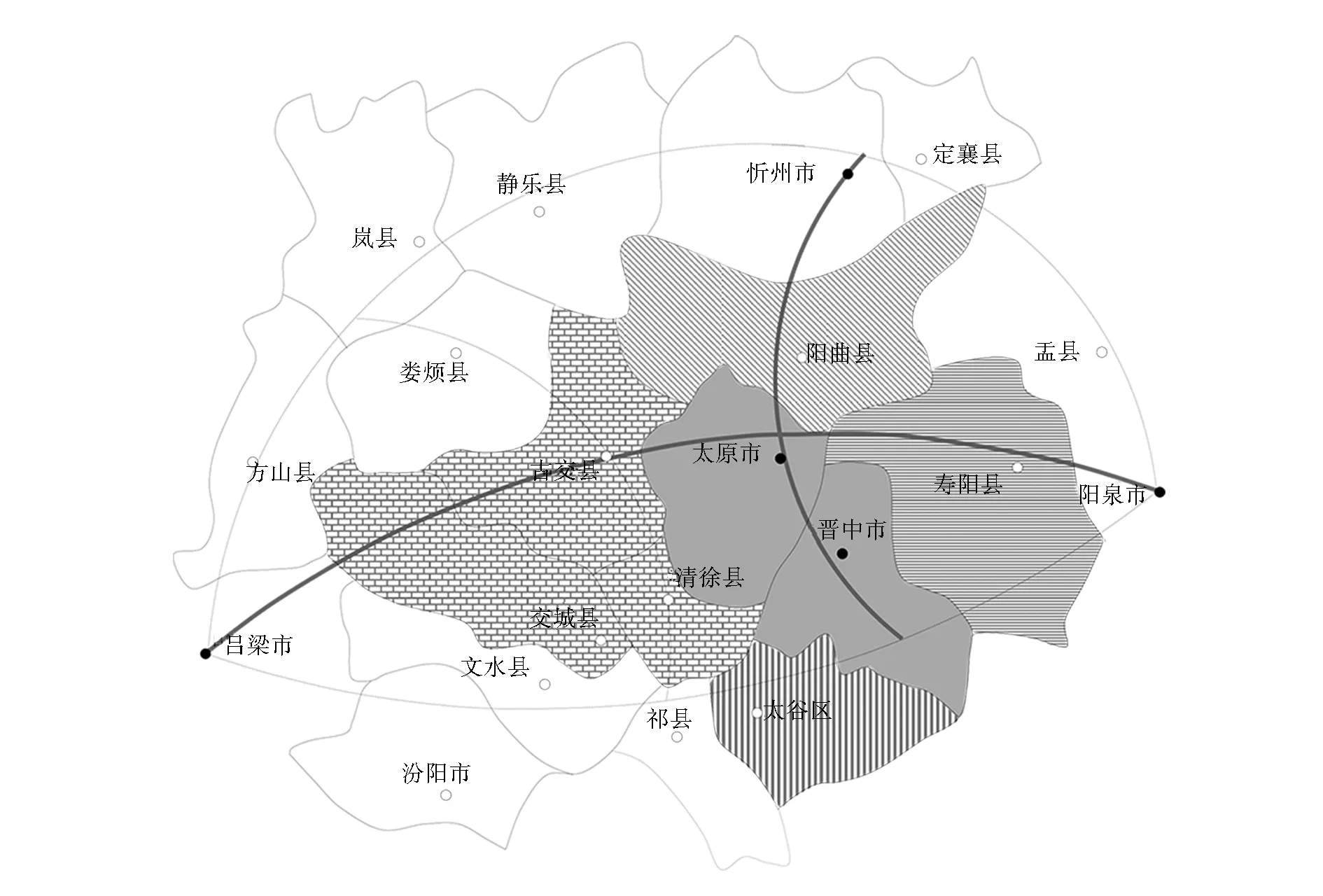

四、山西省中部“1+4+6”构架太原市的周边联系

(一)山西省中部以太原市为中心的“1+4+6”发展构架

前文论及,在山西省城市体系中,“太原市+晋中市”整合在一起的区域在城市群建构中扮演着重要角色,在进一步发展过程中,太原市与晋中市整合在一起,在山西省中部地区形成“双核”城市团,并以太原市为中心逐渐形成“1+4+6”的城市团结构(如图2):

图2 “1+4+6”城市团示意图

其中“1”即太原市主城区,“4”即晋中市、阳泉市、忻州市和吕梁市,“6”即寿阳县、阳曲县、古交县、清徐县、交城县和太谷区。在“1+4+6”的发展格局中,太原市与晋中市逐渐整合为城市团的“双核”,城市团的发展构架也逐渐演变成为“2+3+6”。在从“1+4+6”到“2+3+6”的变化过程中,周边的县域行政单元,包括文水县、祁县、太谷区以及方山县、岚县、娄烦县、静乐县、定襄县等逐渐整合在一起,在山西省的中部逐渐形成规模较大的城市团。该城市团通过进一步完善如下城市链,使得区域中心城市与县级中心地联系更加紧密:其一是“吕梁市主城区—古交县—太原市主城区—寿阳县—阳泉市主城区”城市链,这是在山西省中部以太原市为核心形成的横贯东西的主轴城市链(“吕阳链”);其二是“忻州市—太原市—晋中市”城市链(“忻晋链”),通过太原市将忻州市和晋中市连接在一起;其三是“娄烦县—古交县—清徐县—祁县”城市链,对太原市的城市辐射力向西拓展起到辅助作用(“娄祁链”);其四是“吕梁市主城区—方山县—岚县—静乐县—忻州市主城区—定襄县—盂县—阳泉市主城区”城市链(“太北链”);其五是“吕梁市—文水县—祁县—太谷区—阳泉市主城区”城市链(“太南链”)。如上五条城市链,“吕阳链”和“忻晋链”成为“1+4+6”城市团结构的主轴,将吕梁市、忻州市、晋中市和阳泉市以太原市为中心连接在一起,阳曲县、寿阳县和“古交县+交城县+清徐县”分别成为太原市与忻州市、阳泉市、吕梁市连接在一起的节点。“娄祁链”是忻晋链的辅链,将太原市的城市影响力进一步拓展,同时将“太北链”和“太南链”连接在一起,拓宽吕梁市与太原市连接的通道。“太北链”和“太南链”是在“1+4+6”构架基础上向南北两侧的拓展,进一步强化太原市向北和向南的城市影响力。“太北链”“太南链”与“娄祁链”交汇点处的岚县和祁县,分别在“太北链”“太南链”上发挥承接作用:在“太北链”上,吕梁市向北和忻州市向西的影响力都逐渐递减,岚县可以将这种影响力对接,从而强化吕梁市与忻州市间的联系;在“太南链”上,祁县能够将文水县和太谷区连接在一起,从而将晋中市与吕梁市连接在一起,与岚县扮演的角色相似。前瞻性地考虑岚县、祁县这种能够将区域中心城市影响力进一步放大作用的节点,能够使“太北链”和“太南链”这种空间跨度较长的城市链,在距离区域中心城市较远的区位上仍然能够得到较好的发展,对提升太原市的全域城市化水平以及以太原市为中心构建省域城市体系发挥更大的作用。

(二)“1+4+6”发展框架下太原市的周边联系

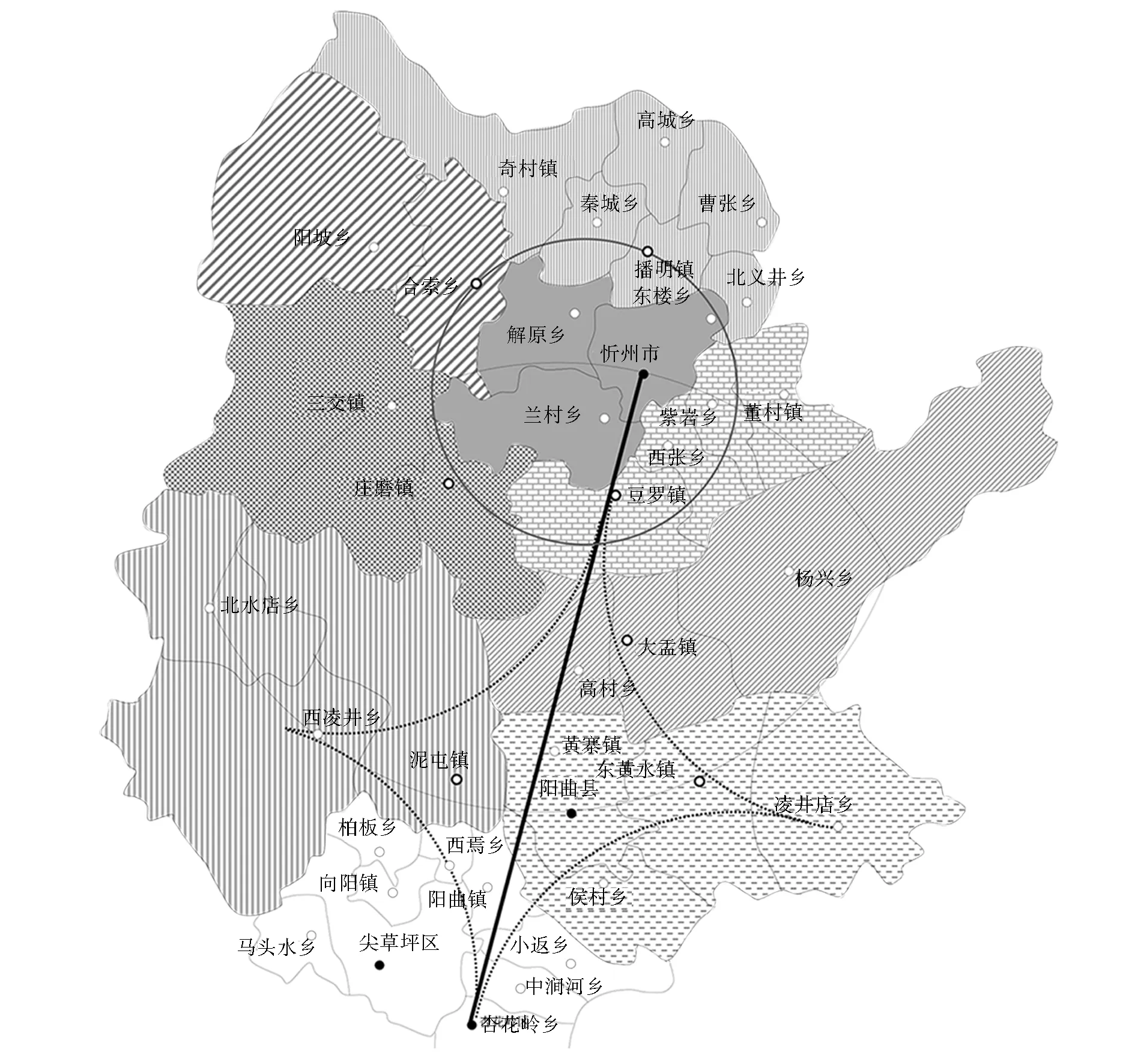

1.“太原市—忻州市”城市链:基于“分区+分步”实现城市团对接

前文论及,阳曲县是太原市与忻州市连接在一起的节点。因此,在太原市向北扩展影响力过程中,需要系统思考阳曲县在太原市与忻州市间扮演的角色,并详细考虑乡镇中心地在构建“太原市—忻州市”城市链过程中扮演的角色。

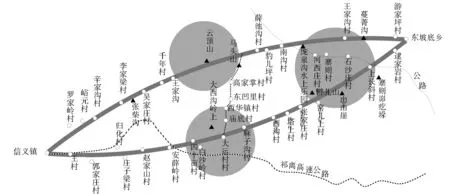

图3 “太原市-忻州市”城市链示意图

如图3所示,在太原市与忻州市间需要沿“杏花岭区主城区—阳曲镇—阳曲县主城区—高村乡—豆罗镇—兰村乡—忻州市主城区”构建城市链(“太忻链”),这条主导城市链将太原市与忻州市连接在了一起,也将两个区域中心城市之间的乡镇中心地连接在一起。杏花岭区和尖草坪区成为了太原市向北拓展的触手。阳曲县在这条城市链上发挥纽带作用过程中,需要通过划分子片区方式协同推进全域城市化水平提升。根据图3,阳曲县需要划分为三个子片区:其一是西部子片区,由“北小店乡+西凌井乡+泥屯镇”整合在一起形成,泥屯镇作为子片区的中心;其二是东北子片区,由“杨兴乡+大盂镇+高村乡”整合在一起形成,大盂镇作为该子片区的核心;其三是东南子片区,由“凌井店乡+东黄水镇+黄寨镇+侯村乡”整合在一起形成,阳曲县主城区是该子片区的核心。如上三个子片区的核心,沿“太忻链”聚集分布,便于整合在一起并向北拓展与忻州市连接起来。为了通过阳曲县与太原市主城区对接,忻州市在完善城市团空间布局过程中,也需要通过划分子片区的方式按照“分步+分区”秩序疏通与阳曲县对接的通道:其一是豆罗镇子片区,以豆罗镇为核心整合“西张乡+紫岩乡+董村镇”形成的豆罗镇子片区;其二是庄磨镇子片区,以庄磨镇为核心通过整合“庄磨镇+三交镇”形成;其三是合索乡子片区,以合索乡为核心整合“阳坡乡+合索乡”形成;其四是播明镇子片区,以播明镇为核心整合“奇村镇+秦城乡+高城乡+曹张乡+北义井乡+东楼乡”形成;其五是忻州市主城区,将“解原乡+兰村乡”整合在一起,拓展主城区的城市影响力。如上五个子片区的核心围绕忻州市主城区形成“豆罗镇—庄磨镇—合索乡—播明镇”城市环。从图3可以看出,兰村乡、解原乡和东楼乡分别成为忻州市主城区与豆罗镇和庄磨镇、合索乡、播明镇连接在一起的节点。豆罗镇与庄磨镇在忻州市与阳曲县连接在一起的过程中发挥着重要作用,因此在忻州市腹地内的四个子片区中,豆罗镇子片区和庄磨镇子片区应该优先发展。豆罗镇位于“太忻链”上,较庄磨镇具有更好的区位优势,发展秩序更应向前安排。为了推动阳曲县自身城市体系的建设以及加强阳曲县北端与忻州市南端的联系程度,在如上的子片区发展构架下需要进一步完善两个城市链:其一是“北小店乡—三交镇—忻州市主城区—董村镇—杨兴乡”城市链,将忻州市的庄磨镇子片区、豆罗镇子片区与阳曲县的西部子片区和东北子片区连接在一起,使忻州市与阳曲县的整合程度沿“太忻链”发展的同时向主轴链的东西两侧拓展;其二是“北小店乡—西凌井乡—泥屯镇—阳曲县—东黄水镇—杨兴乡”城市链,通过该城市链进一步完善阳曲县主城区与西部子片区、东北子片区的联系程度。阳曲县城市团空间结构的合理性直接影响“太忻链”的发展程度,从而影响忻州市的发展,在“太忻链”的基础上需要尽快完善“杏花岭区主城区—阳曲镇—西焉乡—泥屯镇—西凌井乡”城市链、“杏花岭区—侯村乡—凌井店乡”城市链、“西凌井乡—豆罗镇”城市链、“凌井店乡—东黄水镇—大盂镇—豆罗镇”城市链,形成曲边四边形的发展构架,“太忻链”的“杏花岭区主城区—豆罗镇”段与“西凌井乡—泥屯镇—阳曲县主城区—东黄水镇”城市链成为该曲边四边形的对角线,使阳曲县腹地与阳曲县城市团的核心联系更加紧密,为太原市与忻州市高效互动奠定了基础。

2.“太原市—吕梁市”城市链:以东坡底乡为分界点强化城市链的分段建设

(1)“太原市—吕梁市”城市链的区段划分

万柏林区和晋源区是太原市与吕梁市连接在一起的触点。相对于忻州市、晋中市和阳泉市,吕梁市与太原市空间距离较远,因此“太原市—吕梁市”城市链(“太吕链”)的空间跨度也相对较长,通过“吕梁市主城区—离石区主城区—信义镇—东坡底乡—会立乡—水峪贯镇—原相乡”城市链与万柏林区、晋源区建立联系。在这条城市链上,交城县的中部区域成为了关键区域。从图4可以看出,“会立乡+水峪贯镇+东坡底乡”的西侧,乡镇中心地密度很低,会立乡和信义镇的行政范围很大,但缺乏作为促进城市化水平提升的支撑点。因此,在完善“太吕链”过程中需要从两方面着手:其一是在东坡底乡以东的区域内,加强交城县、古交市与清徐县间的联系,该区域乡镇中心地密度高,通过强化县(市)中心地间的联系,稳定太原市主城区向西施加影响力的基础;其二是在“信义镇—东坡底乡”间依托发展基础较好的村庄构建起城市链,将东坡底乡与信义镇更好地连接在一起。

图4 “太原市—吕梁市”城市链示意图

(2)东坡底乡东侧太西环链的构建

在东坡底乡以东的区域内,要沿“东坡底乡—岔口乡—梭峪乡—河口镇—古交市主城区—王封乡—万柏林区主城区—金胜镇—晋源区主城区—晋祠镇—姚村镇—清徐县主城区—西谷乡—东于镇—夏家营镇—交城县主城区—洪相乡—西社镇—会立乡”形成城市环(“太西环链”),“原相乡+邢家社乡+岭底乡”是将古交市中心地、清徐县中心地和交城县中心地连接在一起的纽带(“环链纽带”)。为了将太西环链的北端与南端连接更加直接,需要完善“马栏镇—原相乡—岭底乡—交城县主城区”城市链,与“太吕链”在原相乡处交汇,原相乡在“环链纽带”中处于邢家社乡与岭底乡中间,扮演的承接角色会更加重要。

(3)“信义镇—东坡底乡”城市链的构建

图5 “信义镇—东坡底乡”城市链示意图

前文论及,在东坡底乡以东的“太吕链”上,由于乡镇中心地密度很低,在构建城市链过程中需要依托发展基础较好的村庄得以构建。如图5所示,根据信义镇与东坡底乡之间的村庄分布以及发展基础情况,可以考虑构建两条城市链:其一是沿“信义镇—辛家沟村—李家梁村—千年村—南沟村—王家沟村—东坡底乡”构建“信东北链”;其二是沿“信义镇—王村—赵家山村—四十亩村—麻子沟村—西沟村—张家庄村—窑儿上村—上长斜村—逮家岩村—东坡底乡”构建“信东南链”。如上两条城市链上,要依托旅游产业通过将村庄整合在一起构建节点,加强城市链在信义镇与东坡底乡间的联通作用。首先是在“信东北链”和“信东南链”靠近东坡底乡的区位上,依托庞泉沟水上乐园将附近的“蔓菁沟+寨则峁疙垛+山山崖+轿儿山”整合在一起深度开发旅游产业,以观光游为主体辅以体验、民俗,以东坡底乡为节点与古交市、交城县等对接,将腹地内的“王家沟村+河西庄村+寨则村+石沙庄村+窑儿上村+上长斜村”等整合在一起,以旅游产业为切入点拉动其他产业发展;其次是在“信东北链”上,以“云顶山+马头山”为核心整合“高家掌村+王家沟村”(“云顶山节点”),成为“信东北链”中间区域上的重要连接点;其三是在“信东南链”的中间区位上,以大西沟岭上为核心,整合“东凹里村+西华镇村+庙底村+麻子沟村+大运村村+白沙岭村+四十亩村”(“大西沟岭节点”)。将“云顶山节点”和“大西沟岭节点”通过“高家掌村—东凹里村—西华镇村—庙底村—大运村村”城市链连接在一起,成为“信义镇—东坡底乡”之间的重要连接点,通过旅游业拉动经济发展,使得连接点成为信义镇与东坡底乡之间的增长点。目前祁离高速公路正在东延,在通过交城县并入高速公路网后,会进一步加大“大西沟岭节点”的发展速度,同时也会促进云顶山节点发展,前瞻性地思考“信东北链”和“信东南链”的构建问题就显得更加有区域经济学意义。

3. “太原市—阳泉市”城市链:加强寿阳县“一心+四次”格局的建构

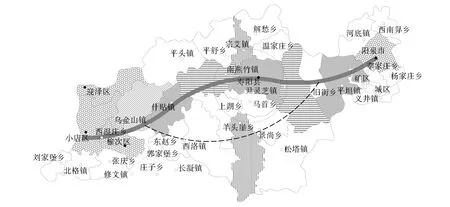

迎泽区、榆次区和小店区是太原市向东拓展与阳泉市连接在一起的触手,太原市与阳泉市通过“小店区主城区—西温庄乡—乌金山镇—什贴镇—南燕竹镇—寿阳县主城区—尹灵芝镇—旧街乡—平坦镇—李家庄乡—阳泉市主城区”城市链连接在一起(“小阳链”)。寿阳县是太原市与阳泉市间连接的纽带。寿阳县在完善城市团建构过程中,“小阳链”上的南燕竹镇和尹灵芝镇是寿阳县向西与榆次区、向东与阳泉市连接的节点,因此南燕竹镇和尹灵芝镇起着作用。

图6 “太原市—阳泉市”城市链示意图

从图6可以看出,尹灵芝镇、南燕竹镇与寿阳县主城区联系紧密,并且具有较好的发展基础,可以作为寿阳县向东西两个方向拓展的基础,在寿阳县主城区东侧,通过“尹灵芝镇+旧街乡+平坦镇”与阳泉市连接在一起,寿阳县西侧,通过“南燕竹镇+什贴镇+乌金山镇”与榆次区连接在一起。在寿阳县行政单元中,县级中心地处于行政区划的中心,便于向腹地均匀施加影响,推进全域城市化水平的提升,宗艾镇、羊头崖乡分别成为寿阳县向北、向南拓展的节点。在如上发展框架下,寿阳县中心地在腹地内形成尹灵芝镇、宗艾镇、南燕竹镇、羊头崖乡等四个增长点,在此基础上寿阳县按照三个条带发展:其一是“南燕竹镇—寿阳县主城区—尹灵芝镇”发展带,将太原市与阳泉市连接在一起;其二是“平头镇—平舒乡—宗艾镇—解愁乡—温家庄乡”发展带,宗艾镇是这条发展带上的核心,通过宗艾镇与阳曲县、盂县连接在一起,在寿阳县北端前瞻性地构建起与阳曲县、盂县连接的通道;其三是“西洛镇—羊头崖乡—景尚乡—松塔镇”发展带,羊头崖乡是这条发展带上的核心,该发展带分别向东西两侧扩展构建起“乌金山镇—东赵乡—西洛镇—羊头崖乡—景尚乡—旧街乡”城市链,成为寿阳县南端与太原市、阳泉市建立联系的通道。基于以上发展构架,在寿阳县行政区划内形成了“一心+四次”的发展格局:“一心”即寿阳县主城区,“四次”即宗艾镇、羊头崖乡、南燕竹镇和尹灵芝镇等四个乡镇中心地,基于此形成南北向和东西向的两条主轴链:“宗艾镇—寿阳县主城区—马首乡—羊头崖乡”城市链和“南燕竹镇—寿阳县主城区—尹灵芝镇”城市链。在“十”字形的城市链格局中,东西向的城市链首先得到发展,而后是南北向的城市链的北端得到发展,南北城市链南端的羊头崖乡,继续向南发展与和顺县、晋中市的太谷区整合发展的条件目前尚不成熟,原因在于羊头崖乡距离两个县(区)中心地空间跨度较大,在广泛区域内分布有范村镇、马坊乡、横岭镇,每个乡镇的行政范围较大,且区域内的交通网络通达程度不够高。在构建“太原市—阳泉市”城市链过程中,除了寿阳县要对行政区划内的城市体系构建进一步完善,并且有意识地与太原市、阳泉市城市团进行前瞻性对接外,太原市的什贴镇、阳泉市的平坦镇分别应该成为太原市向东、阳泉市向西拓展的节点中心地。在构建山西省省域城市体系过程中,太原市是省域城市体系的中心,阳泉市向西通过发展“平坦镇—旧街乡”与寿阳县“十”字形城市体系框架的东西向主轴联系在一起,为县域城市体系的发展奠定基础就显得非常必要。太原市也需要充分发展区域中心城市的作用,为构建完善的“小阳链”创造条件。

五、太原市主导下的“1+4+6”“双核”城市团的进一步思考

(一)设置副中心城市成为城市团得以完善的理性选择

世界城市化规律表明,在城市规模发展到一定程度并且因承担复杂职能为进一步发展造成负面影响时,在距离核心城市的适当空间内设置副中心是理性选择。副中心城市能够分担主中心的部分职能并与主中心高效互动,从而尽量减少城市病的发生。晋中市与太原市的建成区已经连接在一起,将其作为太原市的副中心城市,并在太原市与晋中市之间合理进行功能划分。在省域城市体系中逐渐形成“太原市+晋中市”“双核”城市体系。吕梁市与阳泉市分别位于“双核”的西侧和东侧,相对于其他区域中心城市,具有与太原市距离近的区位优势。因此在山西省中部区域以太原市为中心通过整合“晋中市+阳泉市+忻州市+吕梁市”形成“1+4”的中心城市组合构架,并在此基础上将阳曲县、寿阳县、古交市、交城县、清徐县整合在一起,对于太原市的发展以及以太原市为中心构建山西省的城市体系发展框架就非常必要。将晋中市设置为副中心城市,会更加有利于完善山西省城市群,也能够进一步强化太原市在腹地内的影响力,清徐县、古交市、阳曲县、寿阳县、交城县、太谷区等6个县(区)中心地被整合进来,在“1+4+6”区域内形成县(区)包裹区域中心城市、区域中心城市包裹县(区)的格局:县(区)中心地包裹区域中心城市即寿阳县和太谷区包裹晋中市,阳曲县、古交市、清徐县包裹太原市、吕梁市;区域中心城市包裹县(区)中心地即吕梁市与太原市包裹古交市、交城县、清徐县,太原市与阳泉市包裹寿阳县;太原市与忻州市包裹阳曲县;阳泉市与晋中市包裹寿阳县;吕梁市与晋中市包裹交城县、清徐县。“双核”发展格局更有利于在山西省中部构建起多层次的城市体系,按照“中间带动两边”的方式,推进山西省城市化协同发展程度。

(二)突破行政区划限制,构建起“广域太原城市团”

突破行政区划限制构建起以区域中心城市为核心的广域城市团,成为目前学界广泛关注的话题。基于功能区进行行政区划调整进而建立更加有利于城市体系建构的城市群是城市群的发展方向。[10]长期以来热议的京津冀城市群,由于行政区划限制造成了“环京津贫困带”问题[11],京津冀协同发展和雄安新区建设为解决该问题提供了方法。将晋中市设为太原市的副中心,并将太原市与晋中市整合发展,在适当情况下进行行政区划调整,可以为构建以太原市为中心更加有利于山西省省域城市体系的建设创造条件。“1+4+6”的城市体系框架,为县(区)中心地与区域中心城市高效互动并在区域内创建新的增长点奠定了基础。根据前文,在区域中心城市包裹县(区)中心地的发展格局中,阳曲县和寿阳县虽然分属不同行政区划,但需要通过“软区划”[12]方式整合在一起,在忻州市与阳泉市间扮演节点角色。交城县、清徐县和太谷区分属吕梁市、太原市、晋中市管辖,但在将三个区域中心城市连接在一起过程中扮演着重要角色,因此同样需要破除行政区划限制,在县(区)城市团的空间发展构建方面进行前瞻性设计,在能够通过借力发展构建起更加完善的县域城市团的同时,更好地促进吕梁市、太原市和晋中市的发展。打破行政区划构建城市团是区域经济发展规律所致,可以在更大腹地内形成聚合效应,邻近行政单元通过借力发展避免发展不对称问题,推动全域城市化水平的提升。

(三)科学处理中心地聚集程度高但腹地分散程度大的问题

虽然“1+4+6”的发展框架使太原市与晋中市、忻州市、吕梁市的主城区整合在了一起,但如上四个行政单元的腹地范围存在较大差别,太原市和阳泉市的腹地范围较忻州市、吕梁市和晋中市小得多。因此“1+4+6”的发展框架将主城区整合在了一起,并不等于将各个行政单元的腹地整合在了一起。对于忻州市、吕梁市和晋中市这些腹地较大的行政单元,同样需要通过“分区+分步”的发展方式逐步推进,在每个行政区划内都要形成以区域中心城市为核心的城市体系,需要前瞻性地思考各个县级行政单元在腹地内扮演的角色,以及与其他县级行政单元间的关系,处理好近期发展与长远发展的关系。从吕梁市与晋中市的行政区划关系看,行政区划边界两侧分布有文水县、汾阳县、孝义市、交口县、祁县、平遥县、介休市、灵石县等县级中心地,县级中心地聚集程度高,为两个行政区划构建跨行政区划的城市体系创造了条件。“交城县+文水县+平遥县+祁县+清徐县+太谷区”会成为吕梁市与晋中市间的重要连接点。在吕梁市、晋中市城市团建构过程中,在考虑全域城市化水平提升的同时,两个区域中心城市首先需要选择相向发展,“汾阳市+孝义市+介休市+平遥县”需要进一步强化整合程度,使其成为前文论及的主轴城市链上的重要支点,也是与霍州市建立联系进而连接临汾市、长治市的重要节点。忻州市也需要通过将“原平市+宁武县”整合在一起解决行政范围过大而出现的分散发展问题。

(四)前瞻性思考乡镇中心地在县级城市团建构中扮演的角色

在建构山西省城市体系的分析中,需要重点讨论县级中心地以及乡镇中心地在城市体系中扮演的角色的问题。区域中心城市的功能疏解以及在腹地内构建次级城市团,都需要县级中心地尤其是乡镇中心地发挥重要作用。因此,在分析“1+4+6”的发展构架中,除了需要从宏观层面思考城市体系的框架从而为构建多层次的城市体系奠定基础,还要夯实城市体系的基础即提升乡镇中心地的发展质量,在落实“小城大县”发展战略过程中,县级中心地需要以乡镇中心地为依托构建起县级城市团。根据前文,无论是城市链的建构还是在腹地内构建新的增长点,都需要以乡镇中心地为依托。因此在“1+4+6”的发展框架中,需要前瞻性地思考乡镇中心地的布局问题,前瞻性地思考乡镇中心地间的关系,尽早提炼和培养出发展基础较好的乡镇中心地,在距离县级中心地较远或者距离区域中心城市较远的区位上,以乡镇中心地为基础构建起次级城市团作为连接点,疏通高级别中心地间的联系通道,使城市链上的中心地间的互动程度更高。

六、研究结论

山西省城市团在进一步发展过程中,需要作出前瞻性考虑。“1+4+6”的发展格局能够以太原市为中心,将忻州市、吕梁市、阳泉市和晋中市整合在一起,在山西省中部地区形成城市化的隆起,以其为基础向南北两侧发展为山西省的主轴城市链作出贡献,S链是对主轴城市链的辅助,但在进一步完善主轴城市链过程中显得非常必要,S链能够加强区域中心城市间的联系并带动更多县级中心地发展。在强调“1+4+6”发展构架的同时,也需要加强“朔州市+大同市”“临汾市+长治市+运城市+晋城市”间的协同发展程度,在“1+4+6”发展框架的南北两侧分别形成增长点与山西省中部地区呼应。晋中市与太原市空间距离短,建成区已经连接在一起,在未来发展中逐渐成为山西省中部的“双核”,以其为基础形成“双核”城市群。寿阳县、阳曲县、“古交市+交城县+清徐县”分别成为“太原市—阳泉市”“太原市—忻州市”“太原市—吕梁市”连接的节点。“分区+分步”发展方式能够使节点中心地更好地发挥作用,也有助于以太原市为中心建构更加完善的城市体系。进一步完善以太原市为核心的城市体系过程中,需要通过完善“太原市—吕梁市”“太原市—忻州市”“太原市—阳泉市”等城市链加强太原市与腹地内区域中心城市间的联系。“太原市—吕梁市”城市链上以东坡底乡为分界点分段加强完善城市链进而加强区域中心城市间的联系;“太原市—忻州市”城市链的建设,基于“分区+分步”实现两个区域中心城市的对接;“太原市—阳泉市”间的寿阳县通过建构“一心+四次”的发展架构更好地发挥节点作用。在完善城市链、城市团过程中,需要前瞻性地考虑乡镇中心地扮演的角色,适当情况下介入行政力量通过“软区划”方式在适当区位上构建由乡镇中心地整合而成的次级城市团,创造新的增长点,处理好眼前发展与长远发展的关系,当前发展为远期发展创造条件。