东北某城市臭氧污染特征及影响因素分析

2021-04-07刘彪苏红时刘兆煐宋微国营吕聪

刘彪,苏红时,刘兆煐,宋微,国营,吕聪

1.吉林大学 新能源与环境学院,长春 130021;2.吉林省长春生态环境监测中心,长春 130000

0 引言

臭氧(O3)是大气中一种微量气体,主要存在于离地面10~50 km的高空,能够吸收紫外线,保护动植物不受伤害。O3如果浓度超标,便形成了O3污染。O3污染极具隐蔽性,即使是万里晴空,也可能存在O3污染[1--2]。由于人类社会活动和工业发展,尤其是汽车保有量的大幅度提高,VOCs、NOx等生成O3的前体物大量排放,导致O3污染情况日益严重。

近年来,东北地区的空气污染特征从传统的煤烟型污染开始逐渐向煤烟和光化学混合型污染转变[3]。主要特征表现为:在秋末、初冬,冬季中期以及暮春、初夏农耕开始3个时期颗粒物浓度最高[4];而夏季O3浓度相对较高,一般集中在每年5~7月,大多出现在风速低、温度高以及日照条件良好的气象条件下[5]。因此,笔者利用2018—2019年东北某典型城市O3浓度监测资料以及相关数据,分析该地区的O3污染特征以及影响因素,以期为中国城市区域O3污染防治提出科学依据。

1 数据获取与分析方法

1.1 地面监测数据获取

为提高数据精度,选择东北地区某典型城市的上风向区域、城市中部、城市快速路旁、绿化区以及下风向区域等5个环境空气质量监测点。各监测点中主要获取的指标类别包括二氧化硫(SO2)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、氮氧化物(NOx)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)、挥发性有机物(VOCs)、细颗粒物(PM2.5)以及可吸入颗粒物(PM10)。

1.2 数据分析

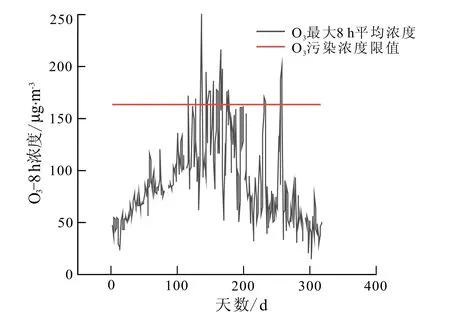

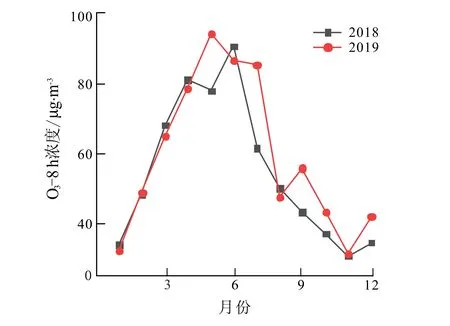

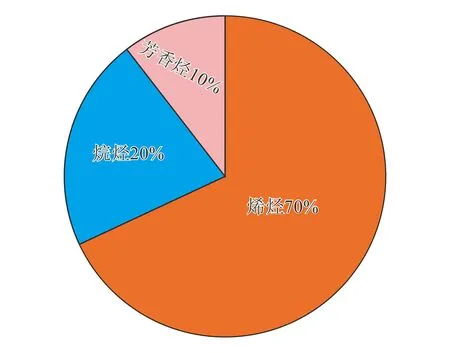

本文利用该典型城市2018—2019两年的大气监测数据,基于数学统计的方法,以《环境空气质量标准》[6](GB3095—2012)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》[7]为依据,对该城市近地面区域的O3污染情况以及相关影响因素之间的联系进行分析。具体包括:以上述5个站点的监测数据统计分析该城市2018—2019年O3污染的超标情况,确定不同季节O3日最大8 h平均质量浓度(以“O3--8h”表示)水平,并与其他典型城市进行对比,评价该城市的O3污染状况;以气候条件、颗粒物、NOx以及VOCs为影响因素分析其与该市O3污染在全年中变化趋势的相关性,确定各个因素与O3浓度变化的关系。其中O3的污染程度根据《环境空气质量标准》进行判定,当O3的8 h滑动平均最大值(O3--8h)大于二级标准(160 μg/m3) 即可确定超标(轻度污染:160 μg/m3< O3--8h ≤215 μg/m3,中度污染:215 μg/m3 根据监测数据,笔者绘制出2018—2019年度O3--8h浓度走势图(图1、2)及2018—2019年度O3浓度超标情况统计表(表1)。2018年,该城市5个环境监测站点监测数据中O3--8h大于《环境空气质量标准》[6]二级标准限值的天数为21 d,占总研究天数(365 d,下同)的5.7%,其中轻度污染15 d,中度污染6 d,O3为首要污染物5 d;2019年,该城市监测数据中O3--8h大于《环境空气质量标准》[6]二级标准限值的天数为34 d,占总研究天数的9.3%,其中轻度污染为21 d,中度污染为13 d,O3为首要污染物天数2 d。同时,夏季O3污染最为严重,2018—2019年夏季O3污染天数为43 d,占总污染天数的78.1%;春秋两季O3污染水平相对较弱,而冬季污染水平最低,这与中国大多北方城市的污染情况类似[8--9]。 图1 2018年O3--8h浓度走势图 图2 2019年O3--8h浓度走势图 表1 2018—2019年该城市O3浓度水平及超标情况 图3 O3--8h浓度月变化趋势 图3为该城市在2018—2019年间O3--8h月浓度变化的趋势图。由图3观察到,全年中O3--8h的变化呈现“单峰”形态,且趋势较为明显,整体呈现为夏季>春季>秋季>冬季。进一步分析可以看出,在夏季大气温度较高且阳光照射时间较长的条件下,O3产生量相对较高。阳光辐射强度以及大气温度与O3生成量和生成速度呈正相关,因此在5~6月时O3--8h达到峰值。而东北地区的雨季相较于南方地区更晚,一般出现在6~8月,此时虽然大气温度高于5~6月,但是阴雨天气使大气受到阳光照射的时间降低,且降雨会对O3以及其前体物质产生清洗作用,间接导致大气中O3浓度降低[10]。通过对比2018年与2019年的气象数据发现,2018年5月降水量较2019年同期偏多,是导致2018年峰值后移的主要原因。 除此之外,研究分析对比了该城市与2013—2017年东北地区地级以上城市O3污染情况(表2)。可以看出,2013—2017年东北地区地级以上城市的O3污染逐年增加,且在2018—2019年仍有显著增加的趋势。以O3--8h为主要判定指标,2019年该城市的平均O3--8h的浓度为86 μg/m3,相比2013年东北地区全部地级以上城市平均O3--8h的浓度增加了24.6%。但是在相同的时间段内,东北地区的大气颗粒物与SO2污染程度逐渐降低,化石燃料燃烧带来的大气污染问题占据重要程度下降,O3污染问题日益凸显。 表2 2013—2017年东北地区地级市及以上城市O3污染概况[8] 温度湿度、风向风速、阳光辐射以及大气环流等气候因素都会使环境中的O3存在情况受到影响[11]。由于数据有限,笔者只考虑温度及阳光辐射强度对O3浓度的影响。研究选择2018—2019年4~6月该城市O3每小时平均浓度数据与太阳辐射、温度变化等因素进行分析。如图4所示,上述3项数据均呈现日单峰型变化,且O3浓度变化峰值出现在太阳辐射强度峰值之后,说明气温随着太阳辐射强度不断增加而逐渐升高[12],而O3在太阳辐射作用下的生成速率也不断提升。到中午13:00时,太阳辐射强度达到最高,但是此时大气温度与O3浓度均未达到峰值,处于累积增长阶段,直到下午15:00±时,大气温度开始逐渐降低,O3在不断产生的同时也在不断反应消耗,逐渐达到平衡,并于下午16:00±达到峰值。随后,由于太阳辐射强度大幅下降,大气温度不断降低,O3的消耗速度开始大于生成速度,空气中O3浓度开始不断降低,并于次日早06:00达到最低值。 图4 2018—2019年度4~6月O3浓度、温度及辐射强度日变化情况 NOx是城市O3污染的主要前体物之一,其中NO被大气中的自由基氧化生成NO2,而NO2的光解则是O3生成的直接原因[13]。在该城市,各个季度O3与NOx浓度日变化曲线如图5所示,a、b、c、d分别代表春、夏、秋、冬四季。可以看出,在该市范围内不同季度中NOx浓度并不相同,基本符合冬季>春季>秋季>夏季的规律。而在24 h范围内,NOx的浓度变化则更加趋向于“双峰型”变化趋势。在8:00~18:00间,O3浓度与NOx、NO2浓度呈负相关关系,且时间变化特征基本一致。凌晨0:00至8:00,NOx浓度较高,与凌晨空气稳定和早高峰汽车尾气排放有关。之后伴随气温升高、太阳辐射增强,光化学反应加强,NO2不断发生反应生成O3,O3浓度越来越高。至下午14:00时,光照最强,光化学反应进行到极致,O3不断积累,浓度在下午15:00±达到峰值,同时NO2浓度达到最低值。下午15:00时后,太阳辐射逐渐变弱,光化学反应强度减弱,O3浓度开始由于自身分解而下降,NO2浓度逐渐上升。伴随晚高峰期,汽车尾气排放量增大,NO2浓度不断升高。傍晚至凌晨城市大气出现逆温现象使得边界层高度降低,减少了污染物的纵向湍流[14],导致NO2浓度持续上升,但是由于没有阳光照射,消耗量相对较低,因此对O3浓度变化带来的影响比白天减弱。除此之外,夜间NOx浓度上升还有可能是因为高吨位柴油车只被允许在夜间驶入市区,柴油发动机的NOx排放量相较于汽油发动机更高,也会使NOx浓度产生变化[15]。 图6为该城市中O3--8h浓度与颗粒物小时浓度的月平均趋势图。通过图6可以看出,该城市中O3与颗粒物浓度的月变化趋势大体上呈现负相关态势,且O3污染峰值滞后于颗粒物污染峰值出现的时间。颗粒物浓度水平呈现“双峰型”变化趋势,其主要原因与东北地区人民生活习惯相关。东北地区春季初与秋季末常常会有农民焚烧秸秆,加之入冬之后供暖会燃烧大量化石燃料,这些都会导致大气中颗粒物浓度大幅提升[16--17]。因此,在3月与11月左右,颗粒物浓度均处于峰值水平。 a.第一季度;b.第二季度;c.第三季度;d.第四季度。 图6 该城市O3--8h与颗粒物(PM2.5/PM10)浓度月份变化趋势 大气颗粒物的粒径与光化学烟雾的出现以及严重程度有着密不可分的关系。光化学烟雾发生时,大气颗粒物的粒度普遍较小,一般在100 nm以下,以小分子烃形成的气溶胶为主要组成部分;而雾霾天气发生时,大气颗粒物的粒度则相对较大,以无机盐颗粒、粉尘等为主要组成部分[18]。由图6我们可以看出,该城市PM10与PM2.5的浓度变化趋势相同,且PM10浓度远高于PM2.5浓度,故大气颗粒物粒度多>150 nm。由于颗粒物粒径过大会吸收、阻挡和散射太阳光,导致向下传递的紫外辐射减少,影响光化学反应的进程,使光化学污染情况有所减轻。这解释了该城市光化学污染情况与颗粒物浓度之间大致呈现负相关态势的原因,即在颗粒物浓度过高时,由于大粒径颗粒物相较于小粒径颗粒物更多,会阻碍紫外辐射对VOCs的光解,减少光化学烟雾前体物质的产生,从而使光化学污染程度降低[19]。但对其他地区的光化学污染情况进行判定不能以此为依据,而应该根据当地颗粒污染物的成分、分布等进行实际分析。 大气VOCs是多种污染物的混合体,各个组分的浓度、化学活性差异较大。浓度高反应活性低的污染物未必对O3生成起主导作用,浓度低而反应活性高的污染物反而可能对O3的生成具有重要贡献[20]。因此,环境中的VOCs对O3生成的贡献取决于浓度和活性两个因素。基于反应活性的O3控制策略在很大程度上比基于总量的控制策略更有效,因而本研究采用基于最大增量反应活性系数的O3生成潜势法来估算VOCs转化生成O3的能力[21]。 O3生成潜势的计算公式为: OFPi=[VOCi]×MIRi (1) 式中:OFPi为污染物i的O3生成潜势值;[VOCi]为污染物i在大气环境中的质量浓度,μg/m3;MIRi为污染物i的最大增量反应活性。如果组分的OFP值越大,则说明该污染物对O3的生成潜势越大。监测期间VOCs的平均O3生成潜势量为26.5 μg/m3,重要组分的O3生成潜势见表3,其中烯烃的O3生成潜势最大(18.5 μg/m3),占70%,其次是烷烃(5.2 μg/m3)和芳香烃(2.4 μg/m3),分别占20%和10%(图7)。O3生成潜势表现为烯烃>烷烃>芳香烃。通过与监测数据中污染物的浓度进行对比,虽然烷烃浓度较高,但是对O3生成贡献小;烯烃浓度低,反而对O3生成贡献大,是对O3生成影响活性较高的组分。 表3 VOCs重要组分O3生成潜势贡献量 图7 VOCs物种O3生成潜势(OFP) O3污染实质上是一种二次污染,是NOx和VOCs等前体物在大气中不断迁移、混合并在紫外辐射下生成的二次污染物。对于O3这类典型的光化学污染物的防控,需要把对二次污染物的控制转化为对前体物的控制,即减少生成O3的前体污染物排放量[22]。通过研究发现,该典型城市O3污染前体物中,烯烃是主要贡献组分,而烯烃的主要来源是机动车尾气排放,这是由于汽油当中的不饱和烃含量较高,同时植物排放的异戊二烯也是烯烃的重要来源之一。所以,对该典型城市的O3污染控制,应该以控制道路交通源为主,重点管控机动车尾气排放,同时加强植物源排放监测。 (1)全年中O3--8h的变化呈现“单峰”形态,且趋势较为明显,整体呈现为夏季>春季>秋季>冬季,在5~6月时O3--8h达到峰值。气象条件在O3的产生与消耗过程中发挥着极为重要的作用,阳光辐射强度以及大气温度与O3生成量和生成速度呈现正相关。 (2)O3浓度的日变化趋势呈单峰型,峰值出现在下午15:00±。NOx和VOCs的浓度日变化趋势均呈现“双峰型”,且与O3浓度日变化趋势呈负相关关系;而颗粒物浓度的月变化趋势呈现双峰型,且与O3浓度的与变化趋势呈负相关关系。 (3)该城市O3污染前体物VOCs组分中,O3生成潜势表现为烯烃>烷烃>芳香烃。对该典型城市的O3污染控制,应该以控制道路交通源为主,重点管控机动车尾气排放,同时加强植物源排放监测。2 结果与讨论

2.1 O3污染概况与时间变化特征

2.2 O3变化特征与气候条件的相关性

2.3 O3变化特征与氮氧化物(NOx)的相关性

2.4 O3变化特征与颗粒物的相关性

2.5 O3生成潜势(OFP)计算

2.6 O3污染控制方法

3 结论