卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区蒙古野驴生境格局动态及其成因分析

2021-04-07邵长亮汪沐阳张晓晨徐文轩杨维康

陈 晨, 邵长亮, 葛 炎, 汪沐阳, 张晓晨,3, 徐文轩, 杨维康

1 中国科学院新疆生态与地理研究所, 荒漠与绿洲生态国家重点实验室, 乌鲁木齐 830011 2 中国科学院新疆生态与地理研究所木垒野生动物生态监测实验站, 木垒 831900 3 中国科学院大学, 北京 100049 4 新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心, 昌吉 831100

随着经济社会发展,日益增多的公路铁路等交通建设和矿业开发工程显著改变了野生动物分布格局[1],导致其生境退化与丧失,迁移廊道被阻隔[2- 4]。大中型兽类,特别是有蹄类动物受道路和矿业开发工程影响最为显著[5-6]。例如伴随矿业开发出现的生境破碎化阻碍了赛加羚羊(Saigatatarica)的季节性迁徙[7]。藏羚羊(Pantholopshodgsonii)、藏原羚(Procaprapicticaudata)、藏野驴(Equuskiang)和野牦牛(Bosmutus)对青藏公路和铁路表现出不同程度的规避行为[8]。针对矿业开发对野骆驼(Camelusferus)的生存威胁,新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区清除了非法开矿活动,实施了植被修复、水源地建设,改善了野骆驼的饮水及觅食环境,野骆驼种群数量逐渐增加[9-10]。为消除青藏公路和铁路对藏羚羊等有蹄类动物迁徙阻隔效应,有关部门设置了警示牌,设计修建了野生动物通道,随后青藏公路沿线的野生动物数量明显回升,野生动物对道路的回避距离逐渐减小[11-12]。

蒙古野驴(Equushemionus)是中亚内陆干旱荒漠地区的旗舰物种,具有极其重要的生态地位,被列为中国国家Ⅰ级重点保护野生动物和世界自然保护联盟(IUCN)濒危级(EN)物种[13- 15]。新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区内(以下简称卡山保护区)栖息着中国80%以上的蒙古野驴,是我国蒙古野驴种群数量最大和最集中的区域[16- 18],在我国蒙古野驴的保护上具有举足轻重的地位。然而近15年来该保护区经历了不同程度和类型的人类干扰。首先矿产资源的开发将保护区内野生动物生境分隔成多个孤立斑块[19],急剧破碎化的生境严重威胁有蹄类野生动物生存。为此有关部门及时开展了环保整改工作,依法清除保护区内所有矿产开发活动,并实施矿区生态修复。其次保护区内三条紧密相邻的公路和铁路干扰效应相互叠加[20],可能阻碍保护区内野生动物的自然迁移,严重影响生境连通性。

高质量生境是野生动物生存和繁衍的必备条件[21-22]。开展卡山保护区蒙古野驴生境研究,提出生境保护方案,对蒙古野驴种群的有效保护至关重要。本研究依据近15年来保护区内不同时期发生的矿业开发、生态修复和道路建设等人类干扰活动,选取2005、2011和2019年分别代表矿业开发前,矿业开发顶峰,矿区生态修复和道路修建3个时期,采用MaxEnt模型分别评价不同时期蒙古野驴生境适宜性,基于评价结果定量化分析2005—2019年间卡山保护区蒙古野驴的生境格局时空变化特征。作者期望通过开展上述研究工作回答以下科学问题:(1)影响蒙古野驴生境质量的关键自然因素是什么?(2)近15年来卡山保护区蒙古野驴的生境状况如何变化?(3)矿业开发、生态修复和交通建设等人类活动对蒙古野驴生存产生怎样的影响?研究结果有助于消除或减轻人类活动对蒙古野驴的生存威胁,实现对蒙古野驴的有效保护。

1 研究区概况

卡山保护区地处新疆准噶尔盆地东部,是中国西北荒漠区最重要的野生有蹄类动物保护区,经多次调减后目前总面积14856.48 km2,地理坐标为北纬44°36′—46°00′,东经88°30′—90°03′(图 1)。保护区内地势相对平缓,地貌类型多样[23]。保护区为典型的温带大陆性干旱气候,夏季炎热,冬季寒冷,年均气温2.4℃,最高气温达50℃,极端低温-38℃。降水主要集中在冬季和春季,年均降水量仅159 mm,潜在蒸发量达2090 mm[24]。保护区内地下水较为贫乏且无稳定地表径流,水源短缺成为野生动物生存的重要制约因素[18]。保护区中部和北部的沟谷地分布有裂隙水溢出形成的山泉,多为盐碱水。除泉水外,保护区西北部有几个面积较大的低洼滩地,在春季能够汇集一定量的雨水和融雪水,成为野生动物重要的天然饮水点[25](图 1)。

图1 卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区位置示意图Fig.1 Map of Kalamaili Mountain Ungulate Nature Reserve

保护区内植物群落物种组成相对简单,分布稀疏。建群植物以荒漠植物为主,其中超旱生的小半灌木与灌木种类最为普遍。植物种类以菊科、藜科、豆科、蓼科、柽柳科、莎草科、禾本科和麻黄科等为主,优势种为梭梭(Haloxylonammodendron)、驼绒藜(Krascheninnikoviaceratoides)、盐生假木贼(Anabasissalsa)、白茎绢蒿(Seriphidiumterraealbae)、沙生针茅(Stipaglareosa)、红砂(Reaumuriasongarica)等[26]。卡山保护区是亚洲中部温带荒漠区野生动物种类最为丰富的区域,以适应干旱和半干旱的种类占优势,分布有普氏野马(Equusferusprzewalskii)、鹅喉羚(Gazellasubgutturosa),盘羊(Ovisammon)、金雕(Aquilachrysaetos)、波斑鸨(Chlamydotismacqueeni)等国家重点保护野生动物[27]。

保护区内人口稀少,除国道216旁个别交通食宿店外,绝大部分地区无人定居[17]。卡山保护区蕴藏着丰富的油气、煤炭等多种矿产资源,随着2008年准东国家级经济技术开发区建立,该地区矿业开发活动日益强烈,至2011年达到顶峰[28]。2015年至2019年当地政府开展了保护区综合治理和矿区生态修复工作,目前保护区内已无矿产开发活动。1991年建设完成的开放式国道216线沿南北方向将卡山保护区从正中一分为二。2019年与国道216线紧邻的阿富准铁路和G216高速公路同时建成通车,形成三条交通线从南至北并行穿越保护区的局面(图 1)。其中国道216穿越保护区路段长约172 km,平均宽度11.6 m[29];保护区境内的高速公路长130 km,宽20 m;铁路长约93.44 km,宽7 m(新疆交通运输厅)。高速公路和铁路均预设了数十个可供野生动物下穿的高大桥梁作为动物通道。此外,每年冬季11月约20万头家畜进入保护区,次年3月离开[30],其余时间除道路运营外,目前保护区内几乎无人类活动干扰。

2 研究方法

2.1 数据来源与处理

蒙古野驴分布数据来源于作者所在课题组于2005—2019年(每年4月至11月)在卡山保护区开展的蒙古野驴持续监测,相关调查监测方法见徐文轩(2012)和初红军等(2009)[16-17]。冬季保护区内由于积雪覆盖车辆无法通行,无法开展调查系统的获取蒙古野驴位点数据。因此,本文仅采用春季至秋季的蒙古野驴分布点数据,人类活动干扰因子中重点关注矿点和道路这两种人为干扰因子,而不考虑放牧的干扰。采用缓冲区分析法筛选分布点,排除空间关联性造成的过拟合模拟。因为每个栅格只能保留一个点,且数据分辨率约1 km,因此设置缓冲半径为0.5 km,只保留其中一个分布点,删除该点以外的其他点[31-32]。最终获得蒙古野驴分布点数据:矿业开发前573个、矿业开发顶峰时220个、矿区生态修复和道路修建后434个。

根据卡山保护区蒙古野驴生境状况的实地调查结果,并综合前人对蒙古野驴生态习性及生境需求的研究结果[17,28,33-35],作者选取了气候、地形、人类干扰以及食物水源等4类影响蒙古野驴生境适宜性的关键环境因子(表 1)。保护区的地形数据是从中国科学院科学数据库地理空间数据云下载的30 m分辨率的数字高程数据(DEM)提取得到。利用Landsat TM遥感影像,并在实地调查的基础上,采用监督分类和非监督分类相结合的方法,参考《1/100万中华人民共和国植被图》(中国科学院中国植被图编辑委员会, 2007),辅以目视解译,生成保护区植被类型图。气候数据来自世界气候数据库(WORLDCLIM version 1.4, http://www.worldclim.org/)中的19个气候因子,分辨率为30″。利用遥感影像、实地考察结合1/10万地形图,提取保护区内水源以及道路、矿点等分布数据,使用ArcGIS的空间分析工具计算各变量的欧式距离栅格图层。保护区边界和功能分区等数据由保护区管理局提供。以ArcGIS10.6为平台,将上述全部环境因子数据统一边界,统一坐标系为WGS_1984_UTM_Zone_45N,所有矢量图层转化为统一的30 m×30 m的栅格图层,并转化为MaxEnt模型可以识别的ASCII格式。

表1 MaxEnt模型使用的环境变量

2.2 生境适宜性评价

MaxEnt 模型能够根据已知的物种分布点和生态环境数据来评估生境质量和预测物种潜在分布范围[36]。与其他模型相比,MaxEnt模型操作相对简单、预测结果更加准确,能够更好地表达生境适宜性和环境变量之间的数量关系、分析评价物种的生境质量[37-39]。

将不同时期的蒙古野驴分布点数据和环境变量数据分别导入MaxEnt3.4模型软件中,其中植被类型数据设置为分类数据,其他环境变量数据设置为连续数据,随机选取75%的蒙古野驴分布点数据用于建模,剩余25%的数据用于模型检验。采用交叉验证的运行方式,选择创建响应曲线,同时选择用刀切法(Jackknife)分析各变量在预测中的重要性,迭代运算10次,取10次模拟结果的平均值作为最终模拟结果并以logistic格式输出[40]。将模型输出的ASCII文件导入ArcGIS10.6中转换为浮点型栅格数据,以灵敏度和特异度之和最大时对应的物种存在概率值作为阈值进行重分类,判定大于该阈值为蒙古野驴的适宜生境,小于该阈值为不适宜生境[41-42]。为进一步分析蒙古野驴生境的适宜度,以0.50作为划分标准将适宜生境分为高适宜和中适宜生境[43],最终得到不同时期蒙古野驴的生境适宜性分布图。采用受试者工作特征曲线(ROC)下面积值(AUC)评价模型预测的准确性,评价标准为:优秀(0.90—1.00);较好(0.80—0.90);一般(0.70—0.80);较差(0.60—0.70);差(0.50—0.60)[44]。

2.3 景观指数计算

生境破碎导致生境空间格局发生变化,阻碍物种的扩散、迁移和建群等行为,增加物种的生存压力,因此对物种的影响非常显著[45-47]。采用景观格局软件(Fragstats 4.2)可以从斑块、类型和景观三个水平分析生境破碎化程度和格局变化[48]。本研究主要针对蒙古野驴三种适宜度类型(高适宜、中适宜和不适宜)开展分析,不涉及单个生境斑块和景观整体。因此本文选取类型水平上的景观指数(表 2),探讨不同时期各生境类型的景观格局特征,揭示生境破碎化程度。

表2 景观指数及其生态学意义[49-52]

2.4 生境空间转移特征

将各时期蒙古野驴适宜生境分布结果中的高适宜生境和中适宜生境合并为适宜生境,用1表示适宜生境,0表示不适宜生境,导入ArcGIS10.6进行重分类,然后利用空间分析工具下的栅格计算器进行运算分析,具体的地图代数如下:

=SHP×10+SHL,∈,,,

(1)

式中,SHP(suitable habitat under previous period)和SHL(suitable habitat under late period)分别表示前后不同时期的蒙古野驴适宜生境分布图层,取值为0(不适宜生境)和1(适宜生境)[53]。X的值为0表示两个时期都是不适宜生境,值为1代表前一时期为不适宜生境后一时期为适宜生境的区域,即新增适宜生境区,值为10代表前一时期为适宜生境后一时期为不适宜生境的区域,即丧失适宜生境区,值为11代表两个时期都是适宜生境,即保留适宜生境区。

3 结果与分析

3.1 生境适宜性评价结果

MaxEnt模型输出结果中,三个时期的平均AUC值分别为0.86、0.90和0.88,表明所建模型的预测效果均较好,可用于研究区蒙古野驴适宜生境分布研究。

表3 主要环境变量及贡献率

MaxEnt模型自动输出各个环境因子的贡献率,表3列举出三个时期影响蒙古野驴分布贡献率最大的前6个环境变量,其累计贡献率均达到了70%以上。在三个时期中,距永久水源点距离对模型的贡献率均最高,分别为45.9%、22.7%和40.4%(表 3)。在2011年距矿点距离是贡献率最大(14.3%)的人为干扰因子,表明此时矿业开发活动对蒙古野驴生境选择具有重要影响。距国道216距离对模型的贡献率从2005年的6.1%增加至2011年的8.4%,表明与矿业开发之前相比,国道216对蒙古野驴生境选择的影响有所加强。距矿点距离对模型的贡献率从2011年的14.3%下降至2019年的3.6%,距阿富准铁路和G216高速公路距离对模型的贡献率居于前列,分别为12.4%和5.3%(表 3),说明保护区实施生态修复后,矿区对蒙古野驴生境选择的影响明显下降,铁路和高速公路成为影响保护区蒙古野驴生境选择最主要的人为干扰因子。

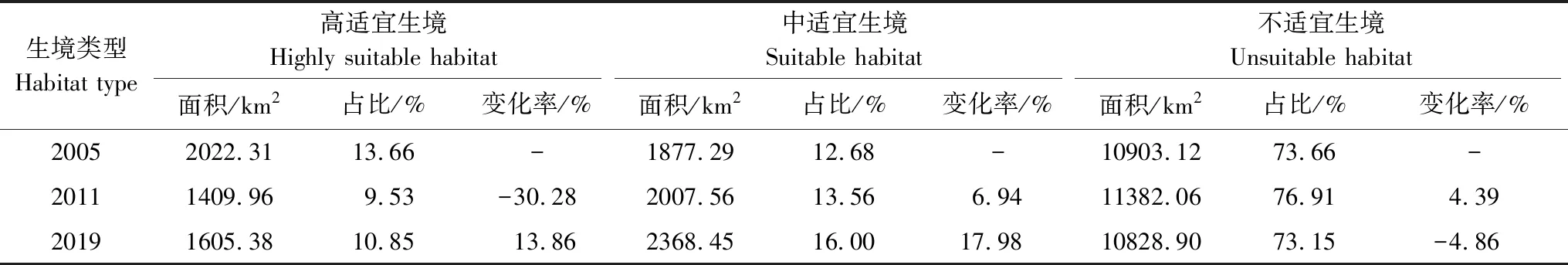

3.2不同时期适宜生境面积变化分析

研究表明三个时期不适宜生境面积在所有生境类型中均占比最高,占保护区总面积的70%以上(表 4),主要分布于保护区靠外侧区域及道路沿线(图 2)。适宜生境(高适宜和中适宜)均集中于保护区中部,被不适宜生境所环绕(图 2),分别占保护区总面积的26.34%、23.09%和26.85%(表 4)。

图2 不同时期蒙古野驴适宜生境分布图Fig.2 Distribution of suitable habitat of Khulan in different periods

表4 不同时期蒙古野驴适宜生境面积及变化

蒙古野驴各适宜生境类型面积在不同时期均有变化(表 4)。从2005年到2019年,适宜生境面积(高适宜和中适宜)分别为3899.60 km2、3417.52 km2和3973.83 km2,呈先减少后增加的趋势(表 4)。高适宜生境面积变化最为剧烈,2005年保护区内蒙古野驴的高适宜生境面积最大(2022.31 km2),至2011年减少了612.35 km2,变化率为-30.28%。2019年高适宜生境面积较2011年增加了195.42 km2,变化率为13.86%,但与2005年相比仍然减少了416.93 km2(表 4)。蒙古野驴的中适宜生境面积从2005年到2019年持续增加。2011年的不适宜生境面积最大, 2005年和2019年的不适宜生境面积接近。此外2011年的中适宜和不适宜生境面积较2005年均有所增加,高适宜生境面积减少,表明矿业开发导致保护区内部分高适宜生境转化为中适宜和不适宜生境(表 4)。

3.3 不同时期适宜生境空间变化分析

本研究通过叠加相邻两个时期的蒙古野驴适宜生境(高适宜和中适宜)分布结果,得到2005年至2011年,2011年至2019年两个时段蒙古野驴适宜生境的空间格局变化特征。从2005年到2011年的生境变化特征来看(图 3),至2011年蒙古野驴的大部分适宜生境丧失,丧失的适宜生境大多位于矿区及周边地区,而新增适宜生境面积较小,零星分布在保护区北部。从2011年至2019年的生境变化特征来看,至2019年新增适宜生境分布范围较广,并且新增适宜生境的空间位置与2011年丧失的适宜生境基本一致,表明新增适宜生境主要来源于矿区修复,但有一部分适宜生境因新修建的高速公路和铁路而丧失(图 3)。

图3 蒙古野驴适宜生境空间格局变化Fig.3 Spatial pattern changes of suitable habitat of Khulan

3.4 蒙古野驴生境格局变化特征

不同时期各生境类型的景观格局指数差异较大(表 5)。在三个时期中,不适宜生境的平均斑块面积(AREA_MN)和最大斑块指数(LPI)最大,景观形状指数(LSI)最小,说明卡山保护区内一直存在大面积,且形状规则的不适宜生境斑块。中适宜生境的斑块数量(NP)、斑块密度(PD)和景观形状指数(LSI)均最大,说明保护区内中适宜生境斑块形状复杂,破碎化程度高。高适宜生境在2005年的平均斑块面积(AREA_MN)和生境聚集度指数(AI)最大,分离度指数(SPLIT)最小,表明在矿业开发之前高适宜生境破碎化程度低,生境质量高。与2005年不同,2011年和2019年高适宜生境的最大斑块指数(LPI)与其他类型生境斑块相比均为最低,而分离度指数(SPLIT)最高,表明在矿业开发顶峰时期和矿区生态修复与道路修建后的高适宜生境斑块面积小,并且破碎化严重(表 5)。

此外,与2005年和2019年相比,2011年的高适宜生境和中适宜生境边缘密度(ED)较大,生境聚集度指数(AI)较小,说明矿业开发顶峰时的高适宜和中适宜生境斑块单位面积的周长较长,被其他生境类型斑块切割得更为严重,团聚程度低,分布更加分散,破碎化更严重(表 5)。2005年高适宜生境的分离度指数(SPLIT)为152.61,到2011年增加至467.30,2019年又减少至410.18(表 5),说明保护区内高适宜生境的连通性呈现先下降后上升的趋势。

表5 不同时期蒙古野驴景观格局指数

4 讨论

在荒漠区水源是限制有蹄类物种分布最重要的因素之一[13]。在诸多环境因子中,水源在三个时期对卡山保护区蒙古野驴生境选择的贡献率均最大(表 3),是影响蒙古野驴分布的首要因素[54],对其生存起到至关重要的作用。卡山保护区的中部水源较为集中,并且地形平坦,植被类型多样[55],本研究表明该区域是蒙古野驴主要的适宜生境分布区(图 2),这与林杰等[28]的研究结果相似。但与前人研究不同的是,本研究在生境适宜性评价的基础上,通过对比不同时期卡山保护区蒙古野驴生境格局动态变化特征,重点分析矿业开发、道路修建等重大工程对卡山保护区蒙古野驴生境的影响。

研究表明近15年来卡山保护区蒙古野驴的生境状况经历了由良好到不断恶化,随后逐渐恢复的过程。矿业开发之前(2005年)卡山保护区蒙古野驴高适宜生境面积较大(表 4),破碎化程度低(表 5)。在不涉及冬季放牧干扰的条件下,国道216将蒙古野驴的适宜生境分割为东西两部分,是该时期影响蒙古野驴生境质量的唯一人类干扰因素(图 2)。国道216线两侧分布有一定数量的水源点(图 1),有学者观察到蒙古野驴时常穿越道路饮水[35,56]。因此2005年之前国道216对蒙古野驴的迁移不构成阻隔,未对其生存构成严重威胁。

卡山保护区内矿业开发至2011年达到顶峰状态,此时保护区内蒙古野驴的不适宜生境面积最大,占总面积的76.91%(表 4),矿区及其周围的蒙古野驴适宜生境大面积丧失(图 3),其中高适宜生境面积变化尤为剧烈,较矿业开发之前减少了30.28%(表 4),剩余的高适宜生境斑块面积小、形状不规则、离散和破碎化程度高(表5),质量明显下降,不利于蒙古野驴种群的生存繁衍。作者认为矿业开发对蒙古野驴生境的影响主要表现在两个方面:(1)矿区修建和矿业开发活动占用了保护区内的土地资源,破坏其周边的生态环境,对植被的破坏尤为严重[57]。(2)矿产资源勘探和开发通常需要大量的水资源,因此许多矿区设置于水源点附近,占据了蒙古野驴的水源点(图 1)。为了获取维持生存所需的食物和水源,部分蒙古野驴开始向保护区北部开阔的洼地低谷迁移[27],原因在于该区域在春季融雪和夏季降雨后能够形成一定面积的临时性积水,为蒙古野驴提供了水源,因此成为蒙古野驴的新增适宜生境区(图 3)。这些新增的适宜生境面积小且分布较为分散(图 3),无法维持数量较大的蒙古野驴种群,因此部分蒙古野驴被迫迁出保护区。有研究报道截止2012年,卡山保护区蒙古野驴种群数量较2006年减少了将近50%[16,58],证实了我们的这一推测。此外伴随矿产开发以及社会经济发展,2008年以后国道216线日益繁忙,并且该国道于2017年完成全线改造,通行条件得到显著改善[23],对蒙古野驴生境的干扰较2005年之前有所加强(表 3)。作者野外调查也发现自2008年以后,蒙古野驴较少靠近国道216线,蒙古野驴、鹅喉羚等野生动物被撞死的事件时有报道[59]。

保护区中部是蒙古野驴的重要生境,同时也是矿区的主要分布地(图 1)。研究结果表明矿区修复完成后蒙古野驴适宜生境面积为3973.83 km2,较矿业开发时增加了556.31 km2(表 4),大多数矿业园区及周边受干扰区域重新转变为蒙古野驴的适宜生境(图 3),因此清除矿业开发、实施生态修复是保护蒙古野驴及其生境的有效措施。但蒙古野驴的生境格局与矿业开发之前相比仍存在差距,表现为高适宜生境面积减少(416.93 km2)(表 4),生境连通性下降(表 5)。在卡山保护区蒙古野驴喜食的大宗食物是梭梭、针茅与驼绒藜[34]。这三种植物是保护区内植物群落中的优势建群种,分布广数量大。作者野外调查发现,新修复的矿区虽然已经有植物定居生长,但均为植物群落演替初级阶段出现的一年生先锋植物盐生草(Halogetonglomeratus)、猪毛菜(Salsolaarbuscula)与叉毛蓬(Petrosimoniasibirica)等,蒙古野驴几乎不采食这些草本植物。禁止矿业开发显著降低了人类活动干扰,回填矿坑等措施修复了受损地貌。然而,矿区的植被演替是一个漫长的过程,短时间内无法恢复到矿业开发前的植物群落结构与种类组成状态,导致了蒙古野驴的适宜生境质量在矿区修复完成后依然没有回升至矿业开发前的水平。本研究结果中该时期植被类型对模型的贡献率仅次于距水源点和铁路的距离(表 3),也佐证了这一观点。2019年,道路沿线的大部分适宜生境丧失(图 3)。这是因为新建的G216高速公路和阿富准铁路为封闭式道路,虽然沿线修建了野生动物通道,但蒙古野驴需要一定的时间适应上述两条道路和野生动物通道,再加上与国道216线的叠加效应导致蒙古野驴出现了更加明显的回避行为(图 2),使得蒙古野驴穿越三条道路时更加困难。长远来看这将阻碍保护区内蒙古野驴东西向的迁移扩散,加剧保护区东西部蒙古野驴的生境隔离,可能进一步影响蒙古野驴对生境的季节性利用和种群基因交流。

基于上述研究结果,对卡山保护区的保护管理提出以下建议:(1)水源是维持蒙古野驴生存最重要的自然资源。应尽快将曾被矿企占用的水源点恢复至可供蒙古野驴利用的程度,或者在原矿区附近增设人工补水点,有效扩大蒙古野驴适宜生境面积;(2)针对不同采矿类型及开采规模,因地制宜地制定适宜的植被恢复方法,将矿区植被恢复至未被破坏之前的水平。比如在重金属含量高,保肥能力差的锡矿区人工种植梭梭幼苗;采石场土壤表层砾石含量较高,水分条件差,应选用根系较浅的多年生草本植物对其进行恢复;(3)提高道路两侧植被覆盖度,为蒙古野驴栖息提供隐蔽条件,增设警示牌,最大限度的减少道路影响范围;(4)G216 高速公路和阿富准铁路均设有野生动物通道,但研究表明蒙古野驴对三条并行交通线仍未充分适应,具有回避行为。因此未来3—5年应重点监测蒙古野驴对野生动物通道的利用状况,如果发现蒙古野驴迁移受阻,应立即改造和新建上跨式通道,确保蒙古野驴能够穿越通道自由迁移;(5)物种在破碎化生境中能否长期生存取决于它们能否在生境斑块之间自由迁移,因此识别蒙古野驴迁移廊道对于该物种的保护至关重要。下一步应重点开展蒙古野驴的迁移廊道研究,识别其核心生境斑块之间的迁移廊道并对其加以保护,以促进蒙古野驴种群的迁移扩散,保证基因交流,降低种群灭绝风险。

致谢:卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理局在野外调查中给予支持与帮助,Kathreen Ruckstuhl教授帮助写作,特此致谢。

参考文献(References):

[1] Vanthomme H, Kolowski J, Korte L, Alonso A. Distribution of a community of mammals in relation to roads and other human disturbances in Gabon, Central Africa. Conservation Biology, 2013, 27(2): 281- 291.

[2] Farrington J D. The impact of mining activities on Mongolia′s protected areas: a status report with policy recommendations. Integrated Environmental Assessment and Management, 2005, 1(3): 283- 289.

[3] Mascia M B, Pailler S. Protected area downgrading, downsizing, and degazettement (PADDD) and its conservation implications. Conservation Letters, 2011, 4(1): 9- 20.

[4] Durán A P, Rauch J, Gaston K J. Global spatial coincidence between protected areas and metal mining activities. Biological Conservation, 2013, 160: 272- 278.

[5] Cristescu B, Stenhouse G B, Symbaluk M, Nielsen S E, Boyce M S. Wildlife habitat selection on landscapes with industrial disturbance. Environmental Conservation, 2016, 43(4): 327- 336.

[6] Poole K G, Serrouya R, Teske I E, Podrasky K. Rocky Mountain bighorn sheep (Oviscanadensiscanadensis) winter habitat selection and seasonal movements in an area of active coal mining. Canadian Journal of Zoology, 2016, 94(11): 733- 745.

[7] Berger J, Young J K, Berger K M. Protecting migration corridors: challenges and optimism for Mongolian Saiga. PLoS Biology, 2008, 6(7): e165.

[8] 殷宝法, 淮虎银, 张镱锂, 周乐, 魏万红. 青藏铁路、公路对野生动物活动的影响. 生态学报, 2006, 26(12): 3917- 3923.

[9] 袁磊. 新疆罗布泊野骆驼种群分布时空变化与保护策略研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2015.

[10] Yuan L, Jiang Z G, Cheng Y, Sahen G, John H, Zhu H Y, Wang J L. Wild camels in the Lop nur nature reserve. Journal of Camel Practice and Research, 2014, 21(2): 137- 144.

[11] 连新明, 李晓晓, 徐图. 可可西里四种有蹄类动物对道路的回避距离及保护建议. 生态学杂志, 2012, 31(1): 81- 86.

[12] 侯祥. 公路建设中野生动物保护措施的研究——以青藏公路为例[D]. 西安: 西北大学, 2011.

[13] 郑生武. 中国西北地区珍稀濒危动物志. 北京: 中国林业出版社, 1994.

[14] 郑昌琳. 蒙古野驴//汪松. 中国濒危动物红皮书(兽类). 北京: 科学出版社, 1998: 215- 217.

[15] IUCN. The IUCN red list of threatened species. (2018-06- 10)[2019-02- 20]. http://www.iucnredlist.org.

[16] 初红军, 蒋志刚, 葛炎, 蒋峰, 陶永善, 王臣. 卡拉麦里山有蹄类自然保护区蒙古野驴和鹅喉羚种群密度和数量. 生物多样性, 2009, 17(4): 414- 422.

[17] 徐文轩. 蒙古野驴(Equushemionushemionus)种群生态研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2012.

[18] Zhang Y Q, Cao Q S, Rubenstein D I, Zang S, Songer M, Leimgruber P, Chu H J, Cao J, Li K, Hu D F. Water use patterns of sympatric Przewalski′s horse and Khulan: interspecific comparison reveals niche differences. PLoS One, 2015, 10(7): e0132094.

[19] 徐燕, 陈飞, 刘月玲, 谢东营. 新疆准东经济开发区生态环境影响回顾评价//2015年中国环境科学学会学术年会论文集(第一卷). 新疆: 中国农业大学出版社, 2015: 1564- 1569.

[20] 阿依江·叶尔肯, 程鲲, 宗诚, 戚英杰. 卡拉麦里山有蹄类自然保护区威胁因子及有效管理限制因素分析. 野生动物学报, 2019, 40(4): 995- 1000.

[21] Martín-López B, García-Llorente M, Palomo I, Montes C. The conservation against development paradigm in protected areas: Valuation of ecosystem services in the Donana social-ecological system (southwestern Spain). Ecological Economics, 2011, 70(8): 1481- 1491.

[22] 李艳忠, 董鑫, 刘雪华. 40年岷山地区白河自然保护区川金丝猴的生境格局动态. 生态学报, 2016, 36(7): 1803- 1814.

[23] 新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心. 新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区综合科学考察报告. 2016.

[24] 夏参军, 徐文轩, 杨维康, Blank D, 乔建芳, 刘伟. 季节、性别和群体大小对鹅喉羚警戒行为的影响. 兽类学报, 2011, 31(2): 148- 154.

[25] 葛炎, 刘楚光, 初红军, 陶永善. 新疆卡拉麦里山自然保护区蒙古野驴的资源现状. 干旱区研究, 2003, 20(1): 32- 34, 66- 66.

[26] 徐文轩, 杨维康, 张弛, 汪沐阳. 准噶尔盆地东部卡拉麦里山有蹄类自然保护区主要植物群落及其特征. 植物生态学报, 2016, 40(5): 502- 507.

[27] 初红军. 卡拉麦里山有蹄类自然保护区蒙古野驴(Equushemionus)和鹅喉羚(Gazellasubgutturosa)食性、种群和栖息地研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2008.

[28] 林杰, 徐文轩, 杨维康, 夏参军, 刘伟. 卡拉麦里山有蹄类自然保护区蒙古野驴生境适宜性评价. 生物多样性, 2012, 20(4): 411- 419.

[29] Ji S N, Jiang Z G, Li L L, Li C W, Zhang Y J, Ren S E, Ping X G, Cui S P, Chu H J. Impact of different road types on small mammals in Mt. Kalamaili Nature Reserve. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2017, 50: 223- 233.

[30] 刘伟, 杨维康, 徐文轩. 蒙古野驴的秋季食性分析. 兽类学报, 2008, 28(1): 33- 36.

[31] 王茹琳, 李庆, 封传红, 石朝鹏. 基于MaxEnt的西藏飞蝗在中国的适生区预测. 生态学报, 2017, 37(24): 8556- 8566.

[32] 李美玲, 陈强强, 汪沐阳, 杨维康, 张弛, 罗格平, 丁建丽, 林昱辰. 基于MaxEnt模型的马可波罗盘羊生境适宜性评价. 生态学杂志, 2019, 38(2): 594- 603.

[33] 初红军, 蒋志刚, 兰文旭, 王臣, 陶永善, 蒋峰. 蒙古野驴、鹅喉羚和家畜的食物重叠. 动物学报, 2008, 54(6): 941- 954.

[34] 徐文轩, 杨维康, 乔建芳. 卡拉麦里山自然保护区蒙古野驴的食性. 兽类学报, 2009, 29(4): 427- 431.

[35] 岳建兵. 卡拉麦里有蹄类自然保护区蒙古野驴的种群数量分布及食性选择的研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2006.

[36] Phillips S J, Anderson R P, Schapire R E. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 2006, 190(3/4): 231- 259.

[37] 罗翀, 徐卫华, 周志翔, 欧阳志云, 张路. 基于生态位模型的秦岭山系林麝生境预测. 生态学报, 2011, 31(5): 1221- 1229.

[38] 王运生, 谢丙炎, 万方浩, 肖启明, 戴良英. ROC曲线分析在评价入侵物种分布模型中的应用. 生物多样性, 2007, 15(4): 365- 372.

[39] Merow C, Smith M J, Silander Jr J A. A practical guide to MaxEnt for modeling species′ distributions: what it does, and why inputs and settings matter. Ecography, 2013, 36(10): 1058- 1069.

[40] Behdarvand N, Kaboli M, Ahmadi M, Nourani E, Mahini A S, Aghbolaghi M A. Spatial risk model and mitigation implications for wolf-human conflict in a highly modified agroecosystem in western Iran. Biological Conservation, 2014, 177: 156- 164.

[41] Jiménez-Valverde A, Lobo J M. Threshold criteria for conversion of probability of species presence to either-or presence-absence. Acta Oecologica, 2007, 31(3): 361- 369.

[42] 孔维尧, 李欣海, 邹红菲. 最大熵模型在物种分布预测中的优化. 应用生态学报, 2019, 30(6): 2116- 2128.

[43] 张微, 姜哲, 巩虎忠, 栾晓峰. 气候变化对东北濒危动物驼鹿潜在生境的影响. 生态学报, 2016, 36(7): 1815- 1823.

[44] Araújo M B, Townsend Peterson A. Uses and misuses of bioclimatic envelope modeling. Ecology, 2012, 93(7): 1527- 1539.

[45] Laurance W F, Lovejoy T E, Vasconcelos H L, Bruna E M, Didham R K, Stouffer P C, Gascon C, Bierregaard R O, Laurance S G, Sampaio E. Ecosystem decay of Amazonian forest fragments: a 22-year investigation. Conservation Biology, 2002, 16(3): 605- 618.

[46] 武正军, 李义明. 生境破碎化对动物种群存活的影响. 生态学报, 2003, 23(11): 2424- 2435.

[47] 姜广顺, 张明海, 马建章. 黑龙江省完达山地区马鹿生境破碎化及其影响因子. 生态学报, 2005, 25(7): 1691- 1698.

[48] 崔磊. 内蒙古新巴尔虎右旗蒙原羚生境适宜性评价与动态监测[D]. 北京: 北京林业大学, 2007.

[49] Schumaker N H. Using landscape indices to predict habitat connectivity. Ecology, 1996, 77(4): 1210- 1225.

[50] 陈文波, 肖笃宁, 李秀珍. 景观指数分类、应用及构建研究. 应用生态学报, 2002, 13(1): 121- 125.

[51] 解伏菊, 肖笃宁, 李秀珍, 胡远满, 史宝东. 大兴安岭北坡火后紫貂冬季生境适宜性与景观格局的恢复. 动物学杂志, 2006, 41(1): 60- 68.

[52] 刘丙万, 秦立鑫, 张博, 刘松涛. 内蒙古达赉湖地区蒙原羚生境景观格局及动态研究. 野生动物, 2011, 32(5): 256- 259.

[53] 冉巧, 卫海燕, 赵泽芳, 张权中, 刘静, 顾蔚. 气候变化对孑遗植物银杉的潜在分布及生境破碎度的影响. 生态学报, 2019, 39(7): 2481- 2493.

[54] Feh C, Shah N, Rowen M, Reading R, Goyal S P. Status and action plan for the Asiatic wild ass (Equushemionus)//Mohelman P D, ed. Zebras, Asses and Horses. Status Survey and Conservation Action Plan. Gland Switzerland: IUCN, 2002: 62- 71.

[55] 李莹, 徐文轩, 乔建芳, 杨维康. 卡拉麦里山有蹄类自然保护区鹅喉羚的时空分布与生境选择. 干旱区地理, 2009, 32(2): 261- 267.

[56] 毕俊怀. 我国蒙古野驴(Equushemionushemionus)资源现状及其若干生态问题研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2007.

[57] 凌威, 王新杰, 武文昊, 刘乐. 1990- 2014年新疆卡山保护区植被覆盖度时空变化特征. 西北林学院学报, 2016, 31(4): 227- 232.

[58] 彭向前. 卡拉麦里山蒙古野驴的现状与保护. 野生动物学报, 2015, 36(2): 162- 165.

[59] 李莹, 徐文轩, 杨维康, 乔建芳, 刘伟, 夏参军. 卡拉麦里山有蹄类自然保护区鹅喉羚生境适宜性评价. 兽类学报, 2010, 30(1): 11- 20.