青藏高原冰川氮记录研究进展

2021-04-07张玉兰康世昌史贵涛杜文涛

张玉兰, 康世昌, 史贵涛, 杜文涛

(1.中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室,甘肃兰州730000;2.中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心,北京100101;3.华东师范大学地理科学学院地理信息科学教育部重点实验室,上海200241;4.华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海200241)

0 引言

氮在自然界中的循环转化过程影响区域乃至全球的环境质量以及气候变化,也是生态系统演化的重要环节[1-2]。大气氮沉降增加是全球变化的重要特征之一,也是水生生态系统营养物质输入的重要途径[3-4],因此在IPCC第五次评估报告中非常重视氮与气候变化的关系,且IPCC使用的全球海洋生物地球化学模型更明确的考虑了氮循环的影响[5]。全球范围内氮循环加速,东亚、美国和欧洲是大气氮沉降的重要地区[2,6]。对于中国大气氮沉降的研究揭示出,氮沉降总量已由以往的快速增长转型为趋稳状态[3]。而在偏远地区如青藏高原、阿尔卑斯、阿拉斯加等地区氮的沉降速率较小,远低于经济发达的城市区。氮作为一种重要的营养元素,冰川区氮素的沉降以及释放可影响区域的生态系统初级生产力、多样性以及结构稳定性等[7-9],是研究冰冻圈地区氮循环的重要环节。全球陆地生态系统氮限制格局显示,冰冻圈地区主要受氮限制[10]。目前,关于冰川雪冰中氮的研究,主要包括可溶无机氮(dissolved inorganic nitrogen,DIN,通常指NO3-和NH4+的和)和有机氮(dissolved organic nitrogen,DON)含量特征以及稳定同位素(δ15N)组成,前者主要包括可溶的NO3-(硝态氮)和NH4+(铵态氮)等。雪冰中NO3-是大气中NOx(NOx=NO+NO2)的氧化产物,不同排放源的NOx氮同位素组成存在差异[11-14],因此可依据δ15N特征值辨识NO3-的主要来源和变化[12,15-16]。

近几十年来气候快速变暖,全球范围内山地冰川呈显著退缩趋势[17-20]。冰川消融会释放大量的化学组分(包括碳、氮、汞以及持久性有机污染物等)进入下游水体,进而影响生物地球化学循环过程[7,21-24]。研究发现,格陵兰冰盖氮释放量在盛夏最高,其中约有一半的氮源于冰盖表面和冰床的沉积物中的微生物活动[9]。斯瓦尔巴德地区由于冰川区微生物的同化作用,使得冰川融水中NO3-和NH4+径流产生分别提高了5倍和40倍[23]。对于发源于山地冰冻圈地区的河流而言,冰川融水是河流氮输入的一个重要来源[8,23]。

青藏高原发育有大量现代冰川,被誉为“亚洲水塔”,是亚洲数条大江大河(如长江、黄河、雅鲁藏布江、印度河等)的水源地[19]。目前,青藏高原地区冰川融水每年的释放量约为13 Gt[20],深刻影响区域水文过程以及下游经济社会的发展[25]。青藏高原主要河流每年的总氮排放量约为2.7×105t,大部分氮外流是通过长江上游和黄河上游排放的,分别占河流总外流的29%和17%,主要发生在5—10月,并受气候变化的显著影响[26]。作为河水的重要补给来源,冰川消融导致的氮的释放量及其影响如何,值得关注。鉴于此,本文拟通过搜集青藏高原地区冰芯以及雪冰氮数据(主要包括NO3-、NH4+、可溶无机氮DIN、以及可溶有机氮DON等),厘清雪冰中氮的变化历史以及空间分布特征,基于冰川分布以及变化数据,初步评估青藏高原冰川氮的释放量,并指出研究不足以及未来的研究方向。

1 冰芯氮的历史记录

高原中北部冰川区远离人类工业发达地区,冰芯NO3-浓度自工业革命以来并无明显增加趋势(古里雅、敦德、普若岗日冰芯)(图1),表明人类活动对于这一地区冰芯NO3-浓度影响不大[30]。研究指出,古里雅冰芯中的NO3-主要来源于太阳活动、平流层N2O的氧化和陆源气团,并且太阳活动对于该冰芯中NO3-浓度的变化具有重要影响,NO3-浓度的长期变化趋势与太阳活动呈现正相关关系[30]。但是,最近在青藏高原羌塘1号冰川的研究发现,冰芯含量在1950年后增加显著,其值从372(1796—1900年)增加到453 ng·g-1(1950—2011年);同期,冰芯中NO3-中的δ15N值从8.7‰显著下降到4.2‰,而且δ15N的年际变幅也从8.8‰下降到3.9‰[15]。通过模型分析发现1950年后亚洲区域农田施肥导致的土壤NOx排放增加是引起青藏高原冰芯硝酸盐δ15N显著下降的主要原因,而厄尔尼诺-南方涛动(El Nino-Southern Oscillation)事件所引起的气溶胶酸度的变化则可能是导致1950年前冰芯硝酸盐δ15N具有较大年际变化的主要原因。也就是说,在1950年前冰芯硝酸盐δ15N记录一定程度上反映了厄尔尼诺-南方涛动的信息,而1950年后这种气候信息由于人类活动的增强而被掩盖[15]。该研究进一步说明氮稳定同位素对追溯区域大气氮来源及其循环历史、人类活动排放对大气环境的影响有重要的意义。然而,目前对青藏高原不同区域雪冰中NO3-稳定同位素的研究还非常有限,限制了我们利用高海拔地区冰芯记录对过去大气氮来源及循环过程的理解。

2 雪冰中氮含量的空间分布

实测研究结果显示,雪冰中DIN(这里指NO3-和NH4+中氮含量的和)整体上呈现从北向南大致降低的趋势[图2(a)],雪冰中DIN含量分布在27~730 ng·g-1。雪冰中DIN高值出现在高原中部以及以北地区,低值主要出现在高原南部喜马拉雅山(珠峰东绒布、达索普)以及高原东南部边缘(包括贡嘎山)冰川区。硝态氮(NO3--N)和铵态氮(NH4+-N)的空间分布特征与DIN的大致相同,体现出北高南低的态势[图2(b)和2(c)],低值主要分布在喜马拉雅山以及藏东南,而距离人类活动区较近的玉龙雪山以及贡嘎山冰川硝态氮含量较高。这说明,雪冰中NO3-的含量除受来源影响外,还受多种气候环境要素的影响,包括太阳辐射、大气环流传输、沉积后过程、雪积累率等[57-59]。此外,全球含氮化合物大气沉降空间分布显示[60],高海拔冰冻圈地区氮沉降远小于其他地区,青藏高原地区大气氮沉降较大的地区位于高原南部(喜马拉雅山脉一带),高原中部和北部大气氮沉降均较小,这可能是导致雪冰和降水中氮含量整体上小于其他地区降水中氮含量的一个重要影响因素。青藏高原地区含氮化合物大气沉降空间趋势与雪冰中含量的空间趋势总体相反,降水中N含量分布与雪冰N含量也存在差异,进一步表明该地区雪冰氮来源的复杂性,例如粉尘的影响、后沉积过程等不可忽视[42]。

图2 青藏高原以及周边地区冰川雪冰中可溶无机氮(DIN)(a)、硝态氮NO3--N(b),以及铵态氮NH4+-N的分布(c)(木斯岛冰川[46];乌鲁木河源1号冰川[47-48];慕士塔格冰川[47];老虎沟12号冰川[47,49];玉珠峰冰川、小冬克玛底冰川和古仁河口冰川[50];藏色岗日冰川[45];各拉丹冬果曲冰川[47,51];扎当冰川[47];珠峰东绒布冰川[47,52];希夏邦马峰达索普冰川[53];海螺沟冰川[54];玉龙雪山白水河1号冰川[47,55];藏东南地区冰川[47,56])Fig.2 Spatial distributions of nitrogen concentrations for DIN(a),NO3--N(b),and NH4+-N(c)from glaciers in the Tibetan Plateau and its surroundings(Musidao Glacier[46];Urumqi Glacier No.1[47-48];Muztagh Ata Glacier[47];Laohugou Glacier No.12[47,49];Yuzhufeng Glacier,Xiaodongkemadi Glacier,and Gurenhekou Glacier[50];Zangsegangri Glacier[45];Geladandong Guoqu Glacier[47,51];Zhadang Glacier[47];East Rongbuk Glacier[47,52];Dasuopu Glacier[53];Hailuogou Glacier[54];Baishui Glacier No.1 in Yulong Snow Mountain[47,55];Glaciers in the southeast Tibet[47,56])

图2 数据还显示,相对于冰川积累区的雪坑记录而言,冰川表层雪中DIN的含量偏低。特别是雪冰消融强烈的藏东南冰川区,表雪中NO3-以及NH4+离子因受后沉积过程(光化学过程以及淋溶作用)影响,而发生一系迁移转化。以藏东南冰川为例,冰川积累区雪坑中DIN浓度要比消融区表雪浓度偏高,这说明相对于冰川积累区消融微弱的雪坑而言,积累区表雪中NO3-以及NH4+离子存在淋洗清除,导致其含量偏低,也说明雪冰消融可能导致冰川中氮的大量释放。乌鲁木齐河源1号冰川研究也显示,雪冰界面附近含氮离子的迁移受到气温和融水等因素的综合影响[48]。而在木斯岛冰川,可能受到冰川周边大量粉尘沉降的影响,使得表雪中的氮含量表雪坑要偏高,且DIN含量随海拔的升高而降低[图3(a)],DIN与陆源粉尘指标Ca2+也呈显著正相关[图3(b)],也说明在木斯岛冰川,陆源粉尘来源的氮沉降会在很大程度上影响雪冰氮含量的变化[61]。这与南极地区雪冰中氮的变化存在明显不同,南极地区氮主要受对流层输送及极地平流层输入的影响,陆源粉尘对雪冰中氮的贡献微弱,而南极冰盖不同区域雪冰NO3-含量与沉积后过程存在密切关系[16]。对南极地区雪冰NO3-的研究指出,年降雪量较大时NO3-沉积后过程可能较弱[59]。而目前,在青藏高原地区对于NO3-沉积后过程的研究尚不完善。

图3 木斯岛冰川表雪中DIN含量(ng·g-1)沿海拔(m a.s.l.)的变化关系以及与Ca2+(ng·g-1)的关系(数据引自文献[46])Fig.3 Correlations among the glacial DIN concentrations(ng·g-1),elevations(m a.s.l.)and Ca2+(ng·g-1)from surface snow of Muz Taw glacier(Data cited from Reference[46])

此外,冰川雪冰采样时间也会显著影响雪冰化学组成分布。以珠峰东绒布冰川为例,2009年5月采集的雪坑样品中DIN浓度可达151 ng·g-1,显著高于1998年8—9月的雪冰样品(38.9 ng·g-1),特别是NO3-的含量相差一个数量级。对雪坑而言,其淋溶作用微弱,可以反映雪冰化学的季节变化规律,比如在高原东南部(如玉龙雪山),冰川雪坑化学离子整体上表现出季风期呈低值、非季风期呈高值的特征;而高原西北部(如慕士塔格冰川),雪坑化学离子整体上在夏季略呈高值[47]。这种差异也说明,采样时间的不同可能会导致雪冰N含量空间分布的变化。

Neff等[62]指出,大气有机氮的来源、沉降也是生态系统氮循环的一个重要方面。目前,对于青藏高原雪冰DON的报道仍比较局限,萨吾尔山木斯岛冰川雪坑和表层雪DON的浓度约为178和254 ng·g-1,与DIN的含量水平大致相当[46]。而在青藏高原其他冰川未见相关报道,DON的研究亟待进一步加强。

3 青藏高原冰川氮释放及潜在影响

目前,青藏高原冰川普遍处于退缩状态[19-20]。IPCC海洋与冰冻圈特别报告指出,青藏高原及周边地区冰川物质亏损约为190 kg·m-2·a-1[17]。基于青藏高原典型地区冰川面积、冰川物质平衡、以及雪冰DIN的平均浓度数据,计算了冰川消融导致的DIN的释放量。其中,青藏高原冰川雪冰中DIN的算数平均浓度为217 ng N·g-1,利用整体上青藏高原冰川物质平衡值(约为190 kg·km-2·a-1),计算发现青藏高原冰川DIN的年均释放量可达4 700 t·a-1以上(表1)。特别是,由于冰川面积较大,冰川消融强烈,喜马拉雅以及念青唐古拉山地区冰川的N释放量较大。而在高原北部的祁连山冰川区,由于雪冰中DIN的平均含量水平较高,雪冰DIN的产量可高达403 kg·km-2·a-1,但是年均DIN的冰川消融释放量与喜马拉雅山冰川相比则较小。阿尔卑斯冰川区硝态氮以及DON的产量约为220和210 kg·km-2·a-1[22]。格陵兰冰盖总可溶氮(total dissolved nitrogen,TDN)产量为236 kg N·km-2·a-1,该数据约为北极河流年均TDN产量的2倍[9]。平均而言,青藏高原冰川N的产量偏低,这可能是由于该地区大气N的沉降量小有关。但是目前,对于该结果的评估存在很大的不确定性。首先,青藏高原冰川DIN的含量水平采用的是平均值,而不同季节雪冰DIN的含量变化如何,也会对结果产生显著差异。其次,由于缺乏DON的数据,尚无法估算冰川总氮的释放量。

通常,冰川补给为主的河流或者湖泊的N含量较高,冰川释放的大量N进入水生生态系统可能会改变其水生链(Aquatic chain),并可能增加初级生产力[9,63]。例如,在美国落基山高海拔地区,冰川补给的湖泊生态系统主要受限于磷,也就是说冰川融水中的水生营养物质的大量输入可以向湖泊湖水下层传播,改变营养物限制模式和藻类群落,从而在整个景观中形成异质模式[63]。在阿拉斯加中部以及安第斯山中部冰川区也发现,磷对于植物和微生物光合产物演替速率的作用大于N[66]。最近的模式研究发现,由于高海拔高纬度对气温以及陆地生态系统的影响,冰冻圈地区生态系统受N的限制相对于磷更为明显[10]。北极斯瓦尔巴德冰川区的研究发现,大气中活性氮的间歇性输入可直接影响北极高集水区的生物地球化学循环[23]。青藏高原河流氮的产量约为202 kg N·km-2·a-1[26],比由于冰川消融导致的融水径流DIN的产量偏高。这种情况下,N释放增多对青藏高原区域生态系统演替等的潜在影响如何,尚亟待深入研究。

表1 青藏高原典型冰川区无机氮(DIN)释放量以及产量评估表Table 1 Estimation of DIN export from glaciers in the Tibetan Plateau

4 研究展望

虽然在青藏高原已经开展大量关于冰川氮的研究,但目前对于硝酸盐δ15N以及有机氮仍缺乏系统认识,使得我们对于冰川氮循环以及环境效应的认识具有很大不足。对针对目前研究现状以及存在的问题,提出以下展望:

(1)加强青藏高原以及周边地区冰川有机氮的研究

在青藏高原地区,雪冰有机氮的研究仍比较缺乏,冰川有机氮的研究可以为我们准确评估冰川氮释放提供基础。与无机氮相比,有机氮的化学组分复杂。目前,大气气溶胶有机氮的研究主要利用湿氧化法(WCO)、紫外光氧化法(UV)或者高温催化氧化法(HTCO),但量化效果并不理想。对于雪冰有机氮分析方法的改进也是首要解决的问题。有机氮可分为还原态氮、氧化态氮,以及含氮生物颗粒等,有机氮不同成分的解析及其环境意义研究亟待加强。

(2)开展更广泛的长时间序列冰芯氮同位素的研究

目前关于青藏高原冰芯中氮来源的研究多基于含量变化的定性分析,缺乏更有力证据的支持。近年来随着痕量硝酸盐稳定同位素分析技术的发展,冰芯NH4+、NO3-氮氧稳定同位素(δ15N、δ18O和Δ17O;Δ17O≈δ17O-0.52×δ18O)分析已经实现,利用稳定同位素手段可从来源辨识、大气氧化过程(NOx经不同途径氧化生成NO3-)及传输过程及相态转换(气相HNO3和颗粒相NO3-转化)等方面深入揭示人为活动对青藏高原雪冰氮负荷的影响及其机制。目前,虽然已对羌塘1号冰川冰芯硝酸盐氮同位素进行了研究,但由于青藏高原雪冰中硝酸根含量和来源可能存在显著的空间差异,单点的研究结果可能难以概括不同区域的变化特征。此外,平流层NO3-输送也可能是青藏高原高海拔冰川(如珠峰地区)氮的一个来源,但目前对平流层中NO3-的稳定同位素组成认识基本为空白,因此需加强平流层输入NO3-的观测研究,结合化学模型模拟,可有助于进一步认识青藏高原地区氮循环和雪冰氮沉降的演变特征。

(3)加强冰川氮释放迁移对青藏高原冰冻圈地区氮循环的影响研究

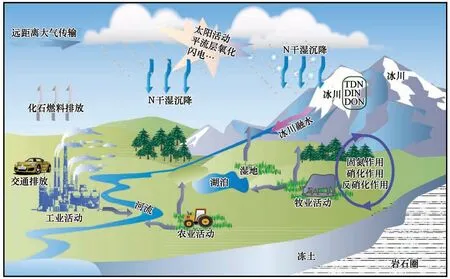

在全球变化背景下,冰冻圈地区流域尺度氮循环研究引起广泛关注,特别是冰冻圈地区氮沉降的变化对于区域生态系统产生显著影响(图4)。冰川消融在一定程度上改变流域的水文过程,特别是在冻土广泛分布的青藏高原地区,冰川、积雪与冻土退化的协同作用影响河流氮的输出,这对青藏高原江河源区的氮平衡和生态系统产生潜在影响。目前,对于青藏高原冰冻圈地区氮的迁移转化规律、驱动机制以及潜在来源与影响等方面的系统认识,特别是与碳耦合作用下的氮循环过程是未来需要重点关注的研究方向。

图4 冰川参与和影响下的青藏高原地表N循环示意图Fig.4 A sketch map of N cycling on the land surface of the Tibetan Plateau under the influence of glaciers