怀念我的父亲还珠楼主李寿民

2021-04-06李观承李观鼎徐红强

李观承 李观鼎 徐红强

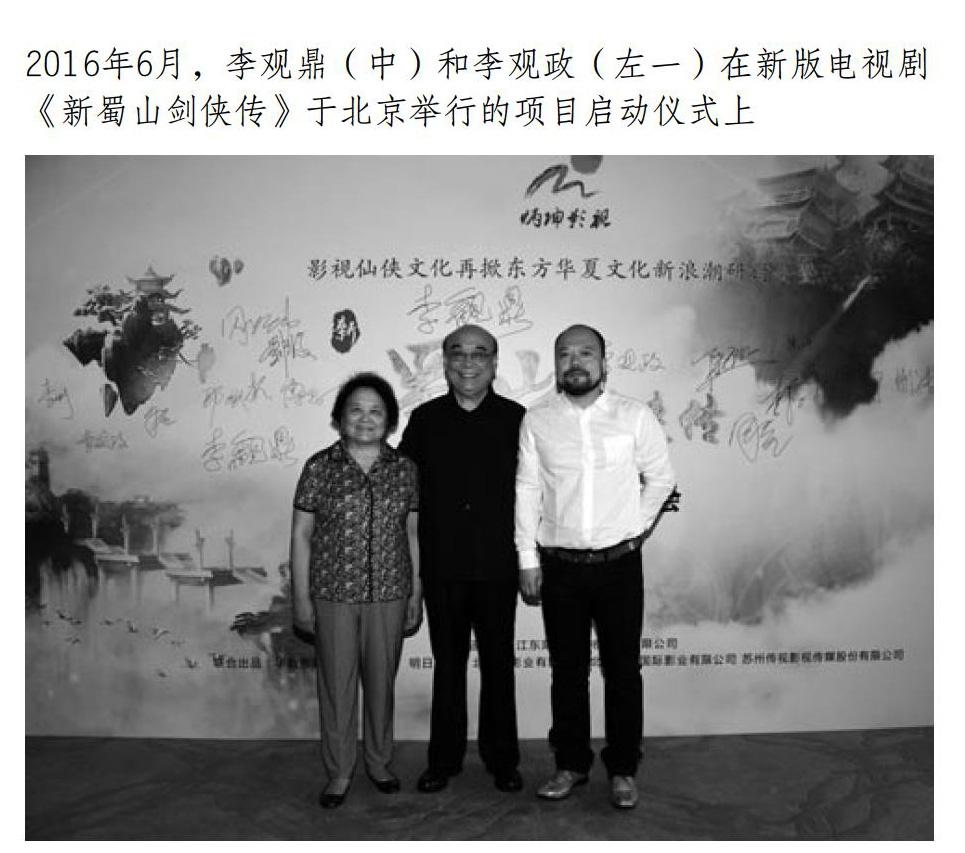

编者按:还珠楼主(1902-1961),原名李寿民,武侠小说《蜀山剑侠传》作者。膝下子女按年龄有:李观承、李观芳(女)、李观贤(女)、李观鼎、李观淑(女)、李观洪、李观政(女)七人。徐红强先生于2017年得知李观洪先生居住在北京,于同年4月与李先生取得联系并商量收集口述资料事宜。4月29日,徐先生在李寿民女儿李观政北京家中见到了李观承、李观鼎、李观洪等兄妹几人,得知这是他们一年一度相聚的日子。根据他们兄妹的推荐,由李观鼎主讲,李观承补充,进行了口述资料的收集和整理,意在从家庭成员的视角,追忆这位武侠小说大家。

父亲与许多文人的交往

在我父亲一生当中有一个人非常重要,此人就是段茂澜。段茂澜是段祺瑞的侄子,又名段观海,他对我父亲帮助很大,所以我出生以后,父亲给我取名李怀海,就是为了怀念他,后来我的名字变为李观承,也是为了纪念他。段茂澜担任天津电话局局长的时候,聘请我父亲当电报局的中文主任。经他介绍,我父亲曾给29军军长宋哲元当秘书,我想父亲当时还是有抱负的,想参加军队,为国做点什么事业,结果没有做成。1927年、1928年左右,随着日本侵略势力慢慢进入中国,这些旧军人就开始往保定退。当时我父亲生活上面临很大的问题。

父亲就开始给《大公报》当校对,以后写稿当编辑。大概是从1929年开始写武侠小说,由此走上了创作武侠小说之路。解放以后,总政文工团里面有个京剧团,就邀请他当编导。这个京剧团当时也有些著名人物,像荣春社科班里的刘元彤,当时报幕的是王晓棠,拉胡琴的是杨宝忠,还有后来嫁给石挥的京剧演员童葆苓。父亲在这个京剧团没做多久,1953年就转业到北京市戏曲编导委员会,另外还给张君秋的京剧三团当编导,编戏,一直到1961年去世。

我父亲交往的一些人中,文人、政界的比较多,像张伯驹、叶恭绰等等,他们都是好朋友。父亲是以武侠小说出名的,很多人都不太晓得父亲是个跨界的戏迷和编剧。年轻的时候,他就喜欢京剧、昆曲。他跟尚小云的关系是非常密切的,他们是义结金兰的。父亲写过至少35个京剧剧本,而其中有很多都是尚小云先生的代表作,比如说《汉明妃》《墨黛》《乾坤福寿镜》,最有名的那个折子就是根据《乾坤福寿镜》改编的《失子惊疯》,到现在舞台上还在演。我父亲曾经给中国著名的武丑叶盛章编过一个戏叫《酒丐》。

父亲待人宽厚,包括对那些“右派”或者是“胡风分子”都是给予同情的。比如说上海贾植芳教授,他是复旦大学的中文系教授、比较文学大师,跟我父亲关系非常好。他就是被错误地定成“胡风分子”,后来平反了,我父亲和他的交往就是在他最困难的時候。父亲与世无争,尊重一切人,“反右”时候的暴风骤雨没有涉及他。

父亲跟当时中国京剧院的一个总导演阿甲,也是非常好的朋友。阿甲就是《红灯记》的作者,也是导演。阿甲经常到我家里来谈京剧,其实在20世纪50年代,他们就讨论过京剧的现代化问题,他们还曾经在1956年想搞一台现代京剧。我父亲还可以粉墨登场,虽然他五音不全,但是可以演丑角,可是后来“反右”运动开始了,就没有成功。还有著名的小说家汪曾祺,他跟我父亲一起编过剧本,当时汪曾祺在北京市文联任职,也到我们家里来过,他是一个非常好学谦虚的年轻人,可惜的是父亲跟汪曾祺先生的交往过程我们不太熟,但是我知道他来过我家,有的京剧剧本的编剧一栏写的就是汪曾祺、李寿民。

大概是1955年左右,我正在北京读中学,当时我们住在北京的西四,有一次荀慧生大师到我家里来。当时父亲是北京市戏曲编导委员会委员,而荀慧生大师就是这个委员会的主任,所以他们经常往来。我们就在旁边听他们两人交谈,因为家规很严,我们是不可以进客厅跟他们一起平起平坐的。他们聊的内容是聊一场戏,对我很有吸引力,所以就在门边上听。什么戏呢?就是荀派的名剧《香罗带》。父亲就和荀慧生两人聊这一出戏重点抓什么。荀慧生说这出戏的关键,就是要抓开门还是不开门。后来我父亲就说,这门看起来很简单,什么时候开门,什么时候关门,这是很不容易做到的。这话很有哲理。我长大以后回想这句话,想想这不跟人生一样吗?我们人生也是一道门,什么时候该开,把好东西请进来、吸收进来,什么时候必须关门,不让坏的东西进来,都需要很深的智慧。

父母亲冲破封建藩篱的爱情

父亲和母亲之间的感情,对我们的影响是非常大的。我们非常敬佩父母亲的恋爱观、爱情观。我母亲孙经洵是一个大家闺秀,我的外祖父孙仲山也是重庆人,他是重庆的一个大地主,也是个商人,还是个银行家,他开的大中银行,是可以印钞票的。我母亲就出生在这么一个富贵人家,而我父亲则是个穷书生。我父亲跟我母亲的恋爱,如果拍成电视剧、电影,那简直是传奇。

当时因为大中银行的总行设在天津有名的五大道,我外公就在五大道修了一幢欧洲建筑风格的洋楼,名为孙公馆。由于我父亲跟我外祖父是同乡,都是重庆长寿人,而且我父亲书法写得很好,当年就被我祖父聘到家里做家庭教师。我外祖父家是一个大家族,我的姨、舅等一共有19个。

我父亲在教书法的过程中,慢慢地跟孙家的二小姐,就是我母亲孙经洵,产生了感情。当时他们都是秘密恋爱,但是最后还是被我外祖父发现了,我外祖父就跟我父亲谈条件:只要你跟二小姐断了这关系,你要钱没问题,你愿意做什么我都帮助你。我父亲说:我什么也不要,我就要二小姐一句话,她表示不和我好了,我马上就走。这把我外祖父气得不行,当时就把我父亲炒掉了。但是我父母他们依旧继续来往,就利用我外祖父上银行办公要坐的小汽车来传信。我母亲会把情书贴在汽车的车牌后面,我父亲上午到一定时间就会去银行大门口等汽车,悄悄取回信后再把自己的回信贴上,所以外祖父乘坐的小汽车就成了他们之间传情的工具了。但是有一天还是被发现了。我母亲的生母在她三四岁的时候就去世了,所以我外祖父没有动过她一个手指头,但是因为这个事,就打了她一个耳光。我母亲实在受不了了,在第二天凌晨时分离开了孙公馆,找我父亲去了。我父亲把所有的积蓄拿了出来,在天津租了一个旅馆,他们就住在了一起。

母亲的出走,在孙公馆引起轩然大波,社会上也闹得满城风雨。盛怒中的外祖父先是让黑道找我父亲的麻烦。那个黑道人物就请父亲吃鸿门宴,父亲义无返顾地去了,并巧妙化解了这次危机。而后,外祖父又重金买通英租界工部局,把父亲投入监狱。这件事被段茂澜得知,便设法营救。经他从中斡旋,父亲很快即被释放。但外祖父不肯罢休,以“拐带良家妇女”为罪名,又把父亲送进监狱。1930年11月的一天,天津市地方法院开庭审判父亲所谓“拐带良家妇女”一案,成为当时轰动津门的新闻。这一天,各报记者蜂擁而至,外祖父顾及身份没有出席,而由我大舅孙经涛作他的代表。原告提讼后,我父亲正欲答辩,旁听席前有一女子突然高喊:“请等一等!”众人顺着喊声望去,原来是孙二小姐出庭作证来了。在众目睽睽之下,母亲理直气壮地质问原告:“我今年二十四岁,早已长大成人,完全可以自主;我和李寿民也是情投意合,自愿结合,怎么能说‘拐带?”这一问,官司打赢了。

经过这样艰苦的斗争,我父母才结为姻缘。所以父亲一直把母亲称作二小姐,非常尊重她,他们一直相敬如宾。《蜀山》问世前夕,父亲和母亲商量用什么笔名,母亲忽然想起父亲的初恋文珠,想到父亲对她的思念,就说:“我知道你心中有座楼,那里面藏着一颗珠子,就用‘还珠楼主作笔名吧!”父亲感佩地望着母亲,半天才说出一句话:“经洵,我绝不会辜负你的情意!”

解放后,父亲在上海编京剧,有一天把我和三姐(李观贤)接到上海去,看他编的《岳飞传》。因为我母亲的兄弟姐妹都在北京,母亲去了北京探亲,没有一起去上海。当时我姐姐坐在父亲的左手边,我坐在父亲的右手边,看着看着戏,我就听我姐姐好像发脾气喊了一声,说:“爸你干什么啊?”我父亲当时也没说什么,我也不知道怎么回事。后来散了戏,我父亲就带着我们两人去吃夜宵,就在上海天蟾舞台附近的福州路,我还记得清清楚楚,一个小食店,卖生煎包还有馄饨的。我们一边吃馄饨,父亲就一边解释给我姐姐听,我才知道是怎么回事。原来刚才看戏的时候,父亲用左脚伸向我姐姐脚边,伸过去了好几次,我姐姐就觉得很不习惯。父亲为什么会伸脚呢?因为我母亲身材比较矮小,解放前旧的戏园子里面观众的座椅都比较高,如果腿短两只脚只能悬着,就容易累,所以每次我父亲陪母亲看戏总是把他的左脚伸出去,让母亲踩着,给她垫脚。这已经成多少年的习惯了,所以这次我三姐坐在父亲的左边,虽然夫人不在,但他还是照着养成的习惯伸了脚。这个细节说明我父母间的夫妻情感是非常深的。

父亲对我们的言传身教

我父亲是一个比较随和的人,对我们好像并没有怎么严格要求。比如说我们在读小学的时候,学习成绩的好坏,他都不怎么在意。我在小学五年级的时候还留过级,他也没有打我一顿或骂我一顿。但是在我们品格的培养上他是很严格的,有两点我们是记忆犹新的,一是不能说谎,二是要有毅力。另外从人生的智慧上,我们在耳濡目染下,也学会了如何去思考一些复杂的问题。

父亲对于一些原则性的问题是很在意的,如果违反了,他绝不会客气。我小时候就喜欢玩,功课一塌糊涂,上课不听讲,下课也不做作业,成绩很差。那时候要加入少年先锋队,我到六年级上半学期还没有入队。有一次我父亲就说:你看人家都戴红领巾了,你都没有戴。于是我说我很快就会戴了,我们父子俩就达成了协议,如果我戴上红领巾,父亲就会奖励我一个小型足球,因为我们那个时候特别喜欢踢足球。一段时间后,父亲对我说:你到底什么时候能入队?我脱口而出:下礼拜就能入队!其实这是根本没影的事,但父亲以为是真的。当时他受聘于上海天蟾舞台做导演、编京剧。一个周末,父亲从上海回到苏州,他真带了一个皮的小型足球回来,于是我就想向小朋友借一条红领巾,但是小朋友不肯借。那个时候能戴上红领巾是很光荣的,红领巾是红旗的一角,怎么可以借呢?我就把红领巾一下从小朋友的脖子上扯了下来,自己戴上回家了。回到家父亲正要把足球给我的时候,那小朋友和他的家长找上门来,这下揭穿了。父亲当时就拿菜刀把那个足球斩成一片片的,就说了一句话:绝对不允许撒谎,绝对不能让撒谎的人实现自己的愿望!

父亲没有给我们讲什么大道理,他就是在具体的问题发生时,谈自己的一些感受来启发我们,我们也觉得是很有收益的。苏州当时还是河流纵横,家家户户都烧稻草来煮饭、烧水。农民会把农产品或者是一些稻草用船运到城里来卖,卖掉之后,就到市中心的百货公司或者观前街这些地方去买日用品,这时船就没有人看管了。于是我们这几个小朋友就趁机上了船,把船撑走了,一直撑出了葑门,外面就是很大的湖。开始的时候还能撑,后来水越来越深,竹篙就只剩一尺多长了,很难再撑船了,船就在湖面上打转,北方人叫“转腰子”。好不容易回来的时候已经很晚了,着急坏了的农民看到了我们,就跑过来想要揍我们,我们会水的就扑通扑通跳了水,就留下一个6岁不会水的小胖孩在船上。那农民上了船就打了他两个耳光。这事闹得很大,街坊邻居都知道了,都说我们偷了别人的船。我父亲却说:第一、你们偷别人的船是绝对不对的,人家的整个身家都在船上,你们给人弄坏了怎么办?第二、你们也有好的地方,就是你们到了比较宽广的水面上,遇到困难的时候,不慌张而且能够团结。你们这个团结精神就很好,越是在困难的时候,越要互相扶助。第三、你们还有一个不好的地方,就是都跳水逃跑了,留下一个小朋友,结果让他挨了耳光。其实我们撑船出去,是带着小孩的天真好奇,谁也没想过要霸占这个船。所以在这个事情上,我父亲并没有过多苛责我们。我们就觉得这样的父亲是很善于教导的,能够让你知道什么地方对,什么地方不对,而不是一概否定。

父亲还要求我们锻炼身体。在苏州的时候,哥哥(李观承)参军了,我和弟弟(李观洪)还有姐姐(李观贤),6点钟一定要起床锻炼身体。男孩子就在院子里扎马步练腿功,骑马蹲裆式,90度蹲着,父亲就坐在椅子上抽一支烟,他这支烟不抽完我们就不许起身。当然开始的时候我们是做不到的,如果受不了蹲下去了,要马上恢复原状,就这么一直练,所以到现在78岁了,我这两条腿跟木头一样硬,这都是得益于当年的基本功,不仅锻炼了身体还磨砺了我们的意志。

父亲的学历并不高,也就初中水平。但是他读的书很多,过目不忘,且喜欢思考,有时候我们读中学时看起来一些比较困难的问题,他却可以回答。我哥哥读高中学微积分,觉得不太好理解。父亲每天晚上都要带我们到现在叫民治路的那条街上,街的远端就有一个叫望心桥的石板桥。他讲:你看这个桥就是一个积累,一块石板接一块石板,从这头积累到那头,这就是一个积分,你要拆这个桥,一块块地拆,拆到最后剩一块石板了,这就是微分。他还讲曲线跟直线的变化。他说这个曲线跟直线,看起来虽不同,但一块石板这不是直线吗?它沿着这个弧线向远端延伸到对岸的时候,就变成曲线。你要拆这个桥,一块块拆,这条曲线又还原到直线。我们的家庭教师说这就是高等数学的一个原理。可以看出父亲有一种辩证的思考方式,这对我们以后一生的学习和思维都是非常有帮助的。解放后我们学到了毛泽东哲学理论,他就说过:事物在一定条件下会向相反的方向转化。我们一看这个,就觉得很容易接受。对问题的辩证思考,这个能力应该感谢父亲。

(口述者为还珠楼主之子,撰稿者为重庆历史名人馆工作人员)

责任编辑 杨之立