一位晚清书启师爷的风雅生活

——以徐敦仁《日损斋日记》为中心

2021-04-06张剑

张 剑

(北京大学 中文系,北京 100871)

“师爷”是清代对官员(主要是地方主官)私人聘请的具有专门知识和才能的佐理人员的俗称,其正式称谓一般作幕宾、幕友、幕客等。师爷之名明代已见,但彼时不指幕府人员,而是多用来指称学官。(1)陈志勇在《师爷》第一章《师爷溯源·师爷称谓的出现》举出明末《太和县御寇始末》卷下和《醒世姻缘传》第六十二回中的两个例子,认为“师爷先是指地方学校之教官,后来又将在私学中从事授业的馆师也称做师爷……明代的师爷称谓,源自学师、教师”。但书中所举《醒世姻缘传》之例子,亦是学官。目前似还未发现明代有以馆师指称师爷的材料。参见陈志勇:《师爷》,中国社会出版社,2009,第3-4页。如明弘治十五年(1502),李英任山海卫教授时,曾作《初至答拜诸生家诗》:“昨谒诸生数十家,醉驼羸马日西斜。邻妪唤侣分灯火,霜叶惊风落帽纱。耆老欢迎南学士,儿童争看李师爷。谁云山海文风薄,恩义今朝百倍加。”(2)詹荣:《山海关志》卷六《人物六·名宦六之一》,嘉靖十四年葛守礼刻本。明末凌濛初的拟话本小说集《二刻拍案惊奇》卷二十六“懵教官爱女不受报,穷庠生助师得令终”中,差人亦唤曾任沂州学正的高广为“高师爷”。降及清代,师爷之称渐与幕客、幕友相通,如康乾间人李百川所著《绿野仙踪》第二回,写冷于冰成为当朝宰相严嵩的书启幕宾后,他人即唤其为“冷师爷”,这也从一个侧面说明师爷并非地方官员幕友的专称。

关于师爷的研究,近几十年来已有不少重要成果,如缪全吉(3)缪全吉:《清代幕府人事制度》,(台北)“中国”人事行政月刊社,1971。、项文惠(4)项文惠:《绍兴师爷》,南京出版社,1991。、郭润涛(5)郭润涛:《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》,中国社会科学出版社,1996。、高浣月(6)高浣月:《清代刑名幕友研究》,中国政法大学出版社,2000。、李乔(7)李乔:《中国师爷小史》,学习出版社,2011。、尚小明(8)尚小明:《学人游幕与清代学术》,社会科学文献出版社,1999。等的研究成果。但是,在刑名、钱谷、书启三大类常见师爷的研究中,与文学关系密切的书启师爷的研究相对薄弱,有较大的开拓空间。本文拟以晚清一位书启师爷徐敦仁的日记为中心,对书启师爷的生活世界及相关问题做一探讨。

一、生平与著述

徐敦仁,《民国吴县志》卷六十六下有传:“徐敦仁,字艾衫,洞庭山人,光绪丙子优贡,亦与修府志,后官江西知县,有《日损斋诗文稿》二卷。”(9)曹允源等总纂《民国吴县志》卷六十六下,苏州文新公司,1933,第39页。《清代朱卷集成》恰好收有其光绪二年(1876)丙子优贡朱卷,履历小传云:“徐敦仁,字厚伯,号爱杉,一号小崦,行一,道光己丑年十一月二十一日吉时生,系江苏苏州府吴县优行廪膳生,民籍……世居洞庭西山北徐村东宅河。”(10)顾廷龙主编《清代朱卷集成》第370册,(台北)成文出版社,1992,第297页。

由此我们可知,徐敦仁系江苏苏州吴县洞庭山人,字艾衫、厚伯,号爱杉、小崦,曾参与修订苏州府志,光绪二年优贡,在江西做过知县,著有《日损斋诗文稿》二卷。朱卷载其生年为道光九年(1829)己丑,系官年,官年虽有小报年岁的陋俗,然徐氏并未减岁。考之光绪十五年刻本徐敦仁《日损斋诗文稿》(此本流传较广,但各藏馆多注录为“日损斋文稿一卷诗稿一卷”,以下正文简称《诗文稿》),其中《祭周君文》序云:“周君名锡禄,字静甫,吴县诸生,以实录馆誊录议叙盐大使,同治丙寅某月日卒于京师,其生也在戊子,长余一年。”(11)徐敦仁:《日损斋诗文稿》,光绪十五年江西书局刻本。本文所引徐敦仁诗歌,未特别注明处,皆据此。以下只注诗题。戊子为道光八年,系周锡禄生年。周氏长徐氏一岁,可断定徐敦仁确实生于道光九年己丑。

除《诗文稿》存有刻本外,徐敦仁传世作品尚有《崦西小堂诗稿》,今藏国家图书馆。该本注录为同治抄本,实系稿本,蓝丝栏,诗稿正文首页首行题“崦西小堂诗稿”,下钤“敦仁”朱文方印、“蔼珊稿”白文方印、“散之心赏”朱文方印,仅收诗十首,其中七首见于《诗文稿》。徐氏还有《日损斋日记》(以下简称《日记》)稿本三册,今藏上海图书馆,起同治七年(1868)元旦,止同治九年除日,每年一册,记其受聘为四川布政使蒋志章(后升陕西巡抚)书启师爷后在川陕的生活经历。(12)该日记收入《上海图书馆藏稿本日记丛刊》第二十五册(影印版),国家图书馆出版社,2017。本文所引日记原文,皆据此。以下只注日期。从上述徐敦仁朱卷、诗文、日记,再结合其他史料,可对其家世及生平有大致把握。

徐敦仁家族的始迁祖为徐三奇,号乐静处士,宋祥符时自浙江兰谿县迁居洞庭西山,绵延至明代中期始有显宦徐缙出。徐缙(1482—1548),字子容,号崦西,弘治十八年进士,官至吏部右侍郎,赠礼部尚书,谥文敏,赐葬灵岩山,著有《经筵讲义》六卷,诗文集二十卷。徐缙是徐氏家族无人能及的辉煌存在。徐敦仁自号“小崦”,命名其诗稿为“崦西小堂诗稿”,皆有追慕徐缙之意。徐缙之后,徐氏一脉长期不显。徐敦仁的父、祖皆为从九品的小吏,至徐敦仁一辈稍有起色,徐敦仁同胞兄弟六人:敦仁、敦义、敦礼、敦智(改名宝晋)、敦信、敦常。宝晋中同治十二年癸酉举人,充咸安宫教习,后为浙江候补知县,奖叙同治衔加二级,曾署上虞县知县;敦义、敦信为太学生;敦礼为附贡生;作为长兄的徐敦仁,也以优贡身份出任过知县。(13)关于徐氏家族及其成员的考述,据徐敦仁朱卷外,还参考了徐宝晋乡试朱卷(《清代朱卷集成》第110册)、徐沅乡试朱卷(《清代朱卷集成》第190册)。徐宝晋之子徐沅,为光绪二十年甲午科举人,光绪二十九年癸卯经济特科进士,曾任山东聊城知县、津海关监督等,著述丰富,为近代知名文学家,堪称徐氏家族的殿军。

徐敦仁的科举之路充满了坎坷。咸丰八年(1858)戊午,年刚而立的他与好友凤锡纶(字天石)一同北上,入京应顺天乡试,铩羽归(《诗文稿·北行程记序》)。自此五应顺天乡试,皆不售。同治五年丙寅,徐敦仁的朋友周锡禄去世,徐作文悼之,序云:“与君同游庠同应举,先后凡五次被放亦同也。”(《诗文稿·祭周君文》)同治七年闰四月廿六的日记详细记载了五次乡试的时间:“悉洪文卿已得状头,可谓有志竟成,犹忆戊午、己未、辛酉、壬戌、甲子五次同应北闱,旅馆栖迟,同悲毷氉,而甲子南闱捷后,四年之间成败迥殊,为文卿喜,又自伤老大矣。”他与洪钧(文卿)共同参加了咸丰八年戊午、咸丰九年己未、咸丰十一年辛酉、同治元年壬戌、同治三年甲子顺天乡试,自己五次被放,洪钧在同治三年中举,过了四年又中状元;而自己却谋食异乡,不禁感慨自伤。同治九年九月五日的日记还记载了他安慰落榜的朋友李子芋,不由同病相怜:“三更后挂榜,子芋落第……慰子芋,就枕追忆五次被放,不能成寐,雨声颇大。”科举的失败给徐敦仁带来的伤害是沦肌浃髓的。

虽然科举屡遭败绩,但徐敦仁的诗文才能却颇受时人推崇。他的《书高垣吴氏死贼事》一文被凤锡纶推为堪比司马迁“序次简古,通身全是筋骨,子长子长”,诗歌被沈铿赞为“风骨道上,音节苍凉不懈,而及于古。《圆圆曲》搜前人所未到,《轮船歌》穷物态所难言”(14)徐敦仁:《崦西小堂诗稿》卷首,稿本,中国国家图书馆藏。。著名词家谭献还赠诗两首:

爱杉我良友,为别十年馀。云物依长剑,风尘老素书。空文垂复尔,吾道问何如。安得西湖畔,白头来卜居。

爱杉如古贤,志欲为世用。歌哭千秋心,文章九鼎重。白眼浊醪空,青春芳草梦。三万六千顷,胸次与谁共。(15)《日损斋诗文稿》卷首徐敦仁识语。谭献日记手稿中亦载有此二诗,文字稍异,光绪五年五月廿九日:“阅徐爱杉诗文稿数篇,题诗二章,曰:‘爱杉我旧友,为别十年余。云物依长剑,凡尘老素书。空文垂复尔,吾道问何如。安得西湖畔,白头来卜居。’‘爱杉如古贤,志欲为世用。歌哭千秋轻,文章九鼎重。白眼浊醪空,青春芳草梦。三万六千顷,胸次与谁共。’”按,本文所引谭献稿本日记内容均为吴钦根博士整理和提供。

尽管友朋赞语有溢美之嫌,但其长于诗文也是事实,否则很难想象谭献会使用“歌哭千秋心,文章九鼎重”这样分量很重的字眼。徐敦仁蹉跎科场的同时,不得不为生计奔波。同治三、四年间,冯桂芬主讲苏州惜阴书院,徐敦仁应该在此学习过。同治十三年冯氏去世后诸门人所作的祭文中,徐敦仁即列名其中。他还曾两次游浙,《崦西小堂诗稿》所收诗歌首行题为“后浙游草(丙寅)”,说明他至少来过浙江两次。第二次来浙时在同治五年丙寅,其中《客中冬至》诗云:“瞥眼星杓转,人还异地留。一年今夕永,八口砚田谋……”砚田笔耕,大约不是依人作幕即是教授私塾。他还于同治六年丁卯春应考杭州诂经精舍、紫阳书院,《日记》同治八年八月廿六日曾回忆:“夜录《丁卯春杭州日记》一月,时考诂经精舍、紫阳书院,兴会淋漓,借寓城南务署,步行出入动辄一二十里,足力不疲,且闲居窘迫,而时作胜游,亦一乐事也。”他与谭献的结识应在此时。(16)谭献稿本日记光绪五年四月三十日载:“辰,入署杂治,吴徐敦仁来访,谈久之。徐君字爱山,优行贡生,考授县令。予监院诂经精舍时,爱山就试,曾结文字交者。”

同治六年丁卯十月,蒋志章被授四川布政使,遂聘徐敦仁为书启师爷,携之入川;同治八年己巳十二月,蒋志章升任陕西巡抚,又携徐入陕;同治十年辛未十一月二十二日,蒋卒于任上,幕府星散。徐敦仁于次年回到家乡(17)《日损斋诗文稿·凤天石传》:“辛未秋八月,余在秦中闻君赴,哭之而恸。逾年归,复哭君于家。”,参与纂修《苏州府志》,负责“军制”和“第宅园林”两门的撰写。(18)李铭皖、谭钧培修,冯桂芬纂:《同治苏州府志》卷首“总目”后之“题识”,光绪八年江苏书局刻本。后又参加光绪二年江苏贡生试,获优贡第一名,入京朝考一等,引见,于当年七月以知县用(19)《日损斋诗文稿》诗稿末二首诗题为《六月十八日恭应保和殿御试》《七月初二日引见蒙恩以知县用恭纪》。,签分江西候缺。徐沅朱卷载其曾署广信府贵溪县知县,但当为光绪十五年左右事,因该年始刻《诗文稿》于江西官书局。光绪二年至其莅任贵溪知县之前,徐氏可能仍以游幕为生。谭献稿本日记光绪五年四月三十日载:“辰,入署杂治,吴徐敦仁来访,谈久之。徐君字爱山……今客傅公幕府。”证明至少光绪五年,徐敦仁是在安徽布政使傅庆贻的幕府。

徐敦仁的日记和诗文集皆命名为“日损斋”,应取自《老子》“为学日益,为道日损”之语,似乎他自我的期许在于道德立身。然而他能长期托身巡抚、布政使较高级别的官员幕府,却主要得力于他的文学才华。据《日记》,他著有《后浙游草》《蜀游草》诗稿;据徐宝晋朱卷,他还著有《随园骈文补笺》《琅环仙馆诗文稿》《琅环仙馆骈文》等,今多不传,但可看出其对诗歌和骈文的熟稔。而诗文尤其是骈文,正是书启师爷必备的基本功。

二、行记与诗歌

《日记》首册开篇即云:“同治七年岁次戊辰,时年四十,就铅山蒋璞山方伯书记入蜀,去腊十有七日行抵南昌。方伯眷属在省城,僦戴莲士先生状元府旧宅居之,留予度岁,门榜曰‘荆嘉山房’,堂曰‘览珠’,予所居乃堂之西院也。”次册开篇又云:“同治八年,岁在己巳,时四十一岁,就书启馆,在四川藩幕。”清代书启师爷又可称书记、书札、书禀、记室等,由此也可以坐实徐敦仁书启师爷的身份。

幕主蒋志章(1813—1871),字恪卿,号朴山、璞山,江西铅山人,为著名诗人蒋士铨的曾孙,道光二十五年乙巳进士,改翰林院庶吉士,历任广东督粮道、署布政使、两广盐运使、四川按察使,同治六年由浙江按察使转任四川布政使。由于蒋氏全家暂居江西南昌,故徐敦仁于同治六年腊月十七日赶到此处与他们会合。

同治七年正月廿六日,蒋志章携带家眷、幕客,分乘四船出发。这次旅行路线可分为五程:(1)南昌—吴城—南康—湖口—九江,时在二月初六日;(2)二月初十日在九江乘火轮船,经靳州、黄州,于二月十一日至汉口;(3)定六只荆舿子(一种湖北当地的客船),于二月十五日开行,过襄口、荆州、宜都、宜昌,二月三十日至沙市;(4)换四舱川舿三只,另有任彬自雇一船,三月三日启行,三月十日入峡,备历三峡之险,三月廿四日始抵万县上岸;(5)三月廿八日雇轿启行,又历蜀道山川跋涉之难,于四月十二日抵达成都。

作为以文笔见长的书启师爷,在近三个月的山川跋涉中,徐敦仁的主要活动除了为蒋志章起草重要的书启禀稿外,就是观书、游览和写作。每过名胜,凡有靠岸和停歇之机,他总要登临凭吊一番,然后载入日记,有时还赋诗留念。如同治七年三月初十日记:

晴,风利。三十里过平善坝,为入峡之始。峡凡三上水者,先过西陵峡,又名归乡峡;又三十里过南沱,又三十里黄陵庙,又三十里三陡铺泊,未刻过一小滩。今日峡中行九十里,乱峰插云,荒江走石,境甚奇峭。午前所见皆是石山,色赭而黑,类螺蛳形者甚多。山顶山腰间有洞六,午后所见诸山,土戴石,石戴土,形状诡诞,令人目眩。山上间有人家,石罅耕土,或艺二麦,岸上牵船,自成一邨,不知人世风波也。维舟时尚早,同人上岸闲行,谒古黄陵庙,庙系别建,非诸葛武侯所记黄牛庙也。同人夜谭,堃翁苦吟竟至达旦。

三峡七百里,两岸奇峰连绵,怪石林立,绝不同于江南的秀山媚水,怪不得徐敦仁会有“目眩”的感觉,该日所记简洁生动,宛如小品文;特别是同行的幕宾李显祖(堃翁)诗兴大发,竟至苦吟达旦,令人忍俊不禁。而徐敦仁亦有诗纪之:

门户控三楚,夔巫形势强。山川赖疏凿,云雨本荒唐。石色千年黑,江流一雨黄。行人方入峡,枉说是归乡(西陵峡又名归乡)。(《巫峡》)

此时尚未遇险,故写景抒情尚有泛泛之感,然“石色千年黑,江流一雨黄”已颇见笔力雄浑。三月十六日和十八日,徐敦仁一行连遇二险。先是十六日过拖肚子滩,由于纤夫拉纤过紧,致使四号船覆,幸抢救及时,“人俱无恙,而船随流水而下,直至巫峡方止”。然后十八日入夔峡,“峡中危石参天,森然可怖,视前二峡尤奇,有黑石峡,石大而色黑,滨水欹斜如欲坠者……将抵夔关,忽起大风”,三号船又阁浅穿漏,舱中进水,差点覆沉;三月廿一日,二、三号船各断纤一次,着实惊心。徐敦仁有七古长诗记其事:

昨日覆一舟,今日覆一舟。舟覆则已矣,我心增烦忧。人生天地同浮沤,生死有命何容愁。轻身涉险古有戒,曷为掷同瓦注万里来遨游。又况山高有白帝,滩恶称黄牛。蜀中山水天下险,瞿唐淫预怪石森戈矛。既不同张骞凿空持使节,乘槎博望争封侯。又不同相如高车骑驷马,题桥名字夸千秋。不过饥饿落拓出随大夫后,元瑜记室仲宣作赋同登楼。沉舟侧畔傥竟葬鱼腹,数茎瘦骨何以归山邱。我于此时且作达,不须楚人对泣空学新亭囚。波涛仗忠信,我心终无訧。夷险视一致,陆沉随神州。记昔驱车上帝里,奔腾曾乱黄河流。前年归装附番舶,豪情直欲凌沧洲。河伯海若亦俱相怜惜,惟彼江神何遽作我羞。更闻成都古天府,山川形胜前贤古迹一一资冥搜。杜陵出峡复入峡,至今尚有草堂留。苏家父子俱蜀产,宦游踪迹穷边陬。行百里者半九十,长风破浪安能休。吁嗟乎,长风破浪安能休,我心终自增烦忧。君不见昨日覆一舟,今日覆一舟。(《两日见峡中覆舟者二心用惴惴作诗自广且警焉》)

诗从覆舟说起,自问:为何以身犯险,万里入蜀?接以自答:不是如张骞、司马相如那样持节出使,而是如阮瑀、王粲那样依人作幕,实为生计所迫。复又自怜:风波险恶,有可能葬身鱼腹无法回归家乡。然后再三自慰:一是既来之则安之,不须自哀,此心安处,夷险一致;二是回忆昔年曾渡河海,皆能无恙,此次渡江,想亦会得江神护佑;三是蜀中人杰地灵,值得凭吊效仿的前贤甚多。最后又回到当下,虽然理性告知应该解脱,但面对“昨日覆一舟,今日覆一舟”的事实,心中还是难免烦忧。全诗颇有李白歌行的气势,但结句却不似李白飘逸出尘,而是复归眼前现实,这也是宋代以降诗歌更加日常化的一个例证。他还有一首《过峡》七律:“奔流直下下牢关,峡束重重控百蛮。峰峻石穿天上路,滩高浪滚雪中山。人同虎豹分崖住,身与蛟龙夺命还。深夜一灯照孤睡,瓮头人梦刀环。”也杂糅了浪漫与沉郁、想象与现实,但终归于三峡最险处的“人瓮”滩头,孤独的游子如与蛟龙搏命般的危险,思乡情深萦于魂梦之中。末句化用苏轼“自过鬼门关外天,命同人瓮头船”(《竹枝词》)和秦观“身在鬼门关外天,命轻人瓮头船”(《鬼门关》),颇为贴切。

当然,峡中之旅并非尽是风高浪急、提心吊胆,也有风和浪软、赏心悦目之处,徐敦仁有《峡中当无滩处舟行亦平喜作》一诗云:

漫言三峡皆奇险,亦有平漪百里馀。沙软客行江底路,日斜人钓石中鱼。酒斟琥珀浇愁垒,窗拓琉璃读道书。一样客怀差可喜,小诗自写滴蟾蜍。

水平沙软,夕阳迟迟,江清石净,宛若一体。岸边钓者钓的仿佛是石中的鱼儿,舟上游子杯中是如琥珀般晶莹的美酒,手中执的是超脱尘外的佛道之书;推窗外窥,水天一色,世界清明;游子顿时忘却尘虑,身心俱澄,充满欣悦,好诗也不由自主地流淌而出。证以三月廿三日记,知此诗描写的可能是云阳县一带的风景:

晴。辰刻开船,风顺,是日所见山稍觉平远,水亦略平。未刻过下岩寺,石壁凿三迦叶像,有石洞二,中结龛,有塔有钟,在洞口,山上平冈,人多结屋以居,周围石壁上齐如削,大类城堡,或于山巅建孤庙,山之半土中嵌石,宛如带之围腰,宽狭相称,如曾经刀尺者,山之麓间有平阳,外围以石,如筑堤,长数里,又见水涯石陂袤延数里,石铺漫衍如云气,亦奇观也。行百二十里,近巴阳峡泊,过小江口约三十里,万县界。阅《随园诗话》数卷,春日迟迟,赖此消遣耳。

不同文体表达功能不同。一般来说,同一人对待同一件事,在不同文体中传递出的信息有所差异。这种差异,有时相辅相成,有时却相反相成。如陆游的“《入蜀记》展现的是陆游理性、深思、好学、好交游的形象,而入蜀诗特别是进入夷陵以前的诗,则呈现出的是一个充满悲伤、无奈、怨恨的十分情绪化的陆游形象”(20)吕肖奂:《陆游双面形象及其诗文形态观念之复杂性——陆游入蜀诗与〈入蜀记〉对比解读》,《绍兴文理学院学报》2011年第1期。,正反合观,方窥真相。徐敦仁的日记与诗歌中传达的情绪虽是趋向一致的相辅相成,但其日记重事而诗歌重情。如果仅看诗,便无由知具体时地;如果仅观日记,亦无由生动感受作者心境。徐敦仁所作诗歌并未载入日记,因此更需要诗、文合观,才能全面把握作者的经历和情绪。

三月廿八日,由万县启程山行,徐敦仁日记云:“晴。黎明起,装毕行李,辰初启程,计大轿二乘,四轿十三乘,小轿二十八乘,每乘加纤夫四名,小轿则三人抬,无纤,行李百二十扛,每扛两人,铺程另用红扛,上有盖如轿,以蔽雨,共计夫约六百名,万县办差。”蒋志章尚是为政清廉的官员,然亦须动用六百名力夫为之服务,清廷地方官员的接待任务之重为我们留下了深刻印象。蜀道的崎岖,徐敦仁日记中亦有记载:“下午过佛立山,石级直上斗绝,上坡至巅,出轿步行下坡,上下共约十馀里。”(三月三十日)“是日所行只十里平地,馀皆崇山峻领,且雨后路滑,时有倾跌之虞。”(四月二日)不过,更为形象具体的描写却见于他的一组《自万县至成都山行杂成》:

蟠龙山峻插青天,上有平畴数顷烟。斫破琉璃种瑶草,云中荷锸是神仙。

远系长绳到日边,笋舆还用十人牵。百盘到顶袒而示,汗血功勋在两肩。

鲇鱼上竹方隃岭,瞎马临池又下坡。一落直愁千万丈,立身高处怕蹉跎。

万山排列势巑岏,苍翠如披画本看。行到最高峰一望,不成邱壑不成峦。

刺桐花落千山白,勺药花开十里红。分付舆人行缓缓,两边消受有香风。

白日长征夜梦还,说将奇景到乡关。一声杜宇千三路,半月肩舆十万山。

以“神仙”形容山巅的耕作者,以“汗血功勋在两肩”形容轿夫纤工,以“苍翠如披画本看”形容山峰颜色,以“万山排列”“十万山”形容山峰绵密,以“千山白”“十里红”“一声杜宇”形容到处的花香鸟语,都能感受到徐敦仁是以赞赏而非畏惧的心情看待这次山行。蜀道虽难,但到底不像三峡舟行一样动辄有性命之虞,因此会有如此诗意的表达。四月十二日,徐敦仁一行成功到达成都,徐氏当天日记云:“是役也,自南昌到成都凡行八十日,舟凡三易;自九江到汉口坐火轮船一昼夜;起陆,坐笋舆半月。山川跋涉,风露侵陵,峡中又目睹沉舟两次,心中时觉怦怦,所喜布帆无恙,一路化险为夷,濡笔记此,以志天幸。”从明天开始,他将在成都迎来新的生活。(21)《日损斋日记》还记载了同治九年徐敦仁由川入陕的过程,但是由于途中诗作未见留传,缺少诗歌的参照,故此处不论。

三、书启与文事

在大多数关于师爷的研究论著中,皆认为刑名师爷地位最为重要,钱谷师爷次之,书启师爷只能追陪其后,收入也远逊于前两者。但是论者没有注意到三者之间的动态变化:刑名师爷主掌司法,钱谷师爷主掌赋税,皆与民生息息相关,因此在州县幕府中,两者的位置的确比书启师爷优先;但是省级以上的幕府,通常并不负责直接的案件审理和赋税征收,往往只是处理州县层层上报的有关文书,因此刑名师爷与钱谷师爷的重要性有所减弱。相反,书启师爷主掌上下应酬文书,直接关乎所佐主官人际交往是否失礼,是否会因此赢得声誉或遭受损害;而且大幕主官有较多向皇帝上奏折的机会,关于文书的格式和措辞有严格的规定,因此此类幕府中书启师爷的地位反而看涨,报酬也颇可观。金安清《水窗春呓》“书契圣手”条云:“往时官场承平之际,上下皆重文字。凡贺禀贺启,皆骈丽绝工,一记室,脩有千金者。即才学之士,得以遨游公卿,得高价。其好声气者,则书札遍天下,幕客率数十人,各司一技。”(22)金安清:《水窗春呓》,中华书局,1984,第44页。徐敦仁《日记》亦云:

阴,北风,气候甚凉,与前数日大不相同。缮存奏稿二扣。仲会来夜饭,为写折扇一柄。葆翁述方伯意,书启二席,每席节礼向有六七百金,新延孙鸥舫得一分,其一分欲分二百与矱之。(同治七年四月廿一日)

由上可知,蒋志章的四川布政使幕府,正式的书启师爷即有两席,每席仅节礼即有六七百金,加上每月脩金,一年收入确有千金之数。不过不知什么缘故,徐敦仁的一份节礼中,要分出二百两给矱之,或许矱之也帮助徐敦仁起草文书,故须给他一定报酬;另一书启师爷孙湛(鸥舫)是举人出身,徐敦仁尚是秀才,这可能也是原因之一。金安清与徐敦仁皆生长于道咸同光之世,两人的记述相互参证,可为我们深入了解这一时期大幕书启师爷的情形提供帮助。

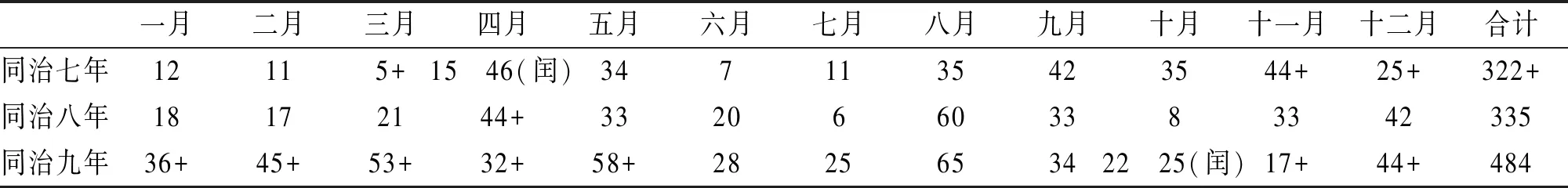

书启师爷的主要任务自然是为幕主起草书、启、禀、札各种文体。今据《日记》,将徐敦仁同治七年至九年为蒋志章起草文书的数量,分年月列表如下(个别日期徐敦仁仅记概数,如“稿数件”“稿十馀件”,逢此则在该月数量后标“+”,表示大于此数):

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计同治七年12115+15 46(闰)3471135423544+25+322+同治八年18172144+33206603383342335同治九年36+45+53+32+58+2825653422 25(闰)17+44+484

这些文书包括了面向皇帝上的各类奏折,如同治九年元月十三日“夜,为中丞改定谢恩折稿,至四更方毕”;十一月廿九日“写元旦贺折并安折六扣及封”;十二月一日“写密考折并清单”,初五日“写片一件,又重写密考折、清单各一件,密考折至末行误一字,又重写”,初八日“重写奏调张秉堃、周瑞松夹片,约二百馀字,午刻折弁行”。也包括面向督抚州县各衙门的例行文书,如同治七年二月一日“起曾爵相、李爵帅禀稿二件”,三月十九日“起万县复稿及致首府稿”,同治八年四月十八“起各省巡抚节稿八件”。还包括为蒋志章代拟的各类私人信件,如同治八年十二月四日“礼尚万稿一,改贾中堂、陈三太太稿各一,唁稿一,部属稿一”;同治九年正月廿五日“为中丞写兰谱一封,一严渭春中丞树森,一周渭臣军门达武”,四月十四日“信稿三件,又中丞嘱缮三姑姑信一件,姑姑者,姑母也”,九月十三日“作贺左宫保十月初七日五十九寿辰信,颇费工夫,尚觉典雅”。

文书的性质五花八门,文体要求也不尽相同,颇考验书启师爷的才能和经验,有时不得不借重他人的力量。如同治七年九月廿八日:“稿二件,一理番厅公事,一谢简州猫,笔墨绝不同也。”一公一私,一庄一谐,风格大相径庭。再比如同治九年二月三日:“作字至漱芳处,问折例。”蒋志章由布政司转升巡抚,所上奏折格式会有相应变化。为了稳妥,徐敦仁就曾向已故大学士彭蕴章的堂侄彭毓棻(漱芳)寻找帮助。彭毓棻当时在四川总督吴棠处做幕宾,与徐敦仁谊属同乡,是合适的请教对象。

文书数量,以年而论,呈逐年增长态势,特别是同治九年数量有明显增加。大概是因为蒋志章升任陕西巡抚后,地方时局不靖,需要处理的各类文书增多之故。以月而论,五月和八月的数量较其他月份为多,这主要是因为端午节、中秋节是问候应酬较为集中的节令。值得注意的是,草拟各类文书并非书启师爷的唯一职责。从徐敦仁《日记》看,他至少还部分承担了以下文事活动。

1.录写呈批

⑧严格资金管理,确保专款专用。在资金管理方面,严格依照《水利部关于加强水利科技专项经费管理的若干意见》和“资金审计制”等一系列规章制度,设立专户、对“948”项目资金进行管理,拨付项目引进资金必须与项目的进度、项目合同的要求相一致。

如同治八年十月廿八日:“录批数件。”廿九日:“录批十馀件。”十二月初三日:“录呈批二十馀件。”廿六日:“录批三十馀件,长者八。”

2.代阅各地禀复稿

如同治九年五月七日:“阅各处禀复稿三件。”二十七日:“阅各处禀三十馀件。”

3.批改书院试卷

如同治七年闰四月十六日:“阅书院超等三十卷,为拟批十五卷。”十月十九日:“覆阅书院卷一束,百馀本。”十月廿日:“覆阅书院卷一束,百馀本,俱不佳。”同治八年十月廿三日:“夜,阅书院卷三十本。”十月廿四日:“定书院卷甲乙。”十月廿六日:“夜方伯嘱编书院卷超特等八十名名次。”同治九年四月十日:“阅卷二十本,略更原定名次,拟前十名批。”

4.代拟诗文联语

5.编校书籍

蒋士铨与袁枚、赵翼并称“江右三大家”,其《忠雅堂集》有乾隆、嘉庆、道光、同治、光绪等多种刻本,其中同治八年至九年间成都刻本,有其曾孙蒋志章跋(亦徐敦仁代作)云:

先曾祖太史公《忠雅堂诗文集》,旧板向弆藏园,园在江西省城进贤门外。咸丰癸丑,遭兵燹,亭榭花树、图书尊鬲,俱为灰烬,而诗文板亦化劫尘。数年来同人索刻本,率无以应。同治戊辰,承宣入蜀,乃谋重付剞劂。诗集家传,有手订原稿,携行箧中,独完好如故,公暇偕徐爱杉茂才敦仁、孙鸥舫大令湛,对雠覆校,间依原本,改正一二,以从其朔。噫!先太史公一生忠骾,卒以病废,功业未有见于时,而至今读其诗文者,往往叹息不置。则先太史公之借以自见于世,与世之欲有以见先太史公者,皆于是乎在。重锓之役,固小子所不敢辞也。刻诗集竟,继刻文集,工未竣,有巡抚三秦之命,匆匆卒业,鱼豕之讹,恐不免焉。尚有《四六法海评本》待梓,九种传奇欲翻刻,志而未逮,且俟异日。同治庚午孟春曾孙志章谨识。(23)蒋士铨著,邵海清校、李梦生笺:《忠雅堂集校笺》“附录三”,上海古籍出版社,1993,第2506-2507页。

有些藏馆据“同治庚午孟春”这一题识时间,将其定为同治九年庚午刻,稍嫌笼统。所幸此跋提到的重刊过程,在徐敦仁《日记》里有非常详细的记载,今举其要者如下。

同治七年六月十八日:“方伯持《忠雅堂》诗、文集各一部嘱校。”知重新校刻始于此日。

六月廿二日:“试五色笔。将校《忠雅堂诗》。”廿四日:“方伯将《忠雅堂墨稿》嘱校,其中未刻诗尚多。”知其校本为蒋志章家传稿本,即蒋跋所云“诗集家传,有手订原稿”。

七月初五日:“校诗,自初一起,毕庚辰至癸未四年一册,附《簪笔集》一卷。”十二日:“校诗。剞劂氏已移入署中七圣祠,明日动手翻刻。”知七月十三日开始刻版。

十月初三日:“校《忠雅堂诗》一卷,将原稿二册及鸥舫所校第四本送缴。”知徐敦仁与孙湛(鸥舫)分任校勘。

同治八年正月廿七日:“葆翁持《忠雅堂诗稿》来嘱重校新板误字。”知至此已将诗集刻出新版,并刷出蓝样做二次校改。

三月十三日:“鸥翁校过《忠雅堂诗》二本,复为重阅一遍。”三月廿四日:“较《忠雅堂》补遗诗及词一本毕,约五六日工夫。”知校勘之认真及具体进度,按三月廿四日记中“较”与“校”通。

五月十一日:“《忠雅堂诗集》修补始竣。”知至此二校毕。

六月廿一日:“方伯来谭,嘱重校《忠雅堂诗》。”知此日开始三校。

六月廿三日:“校《忠雅堂诗》,修补者尚不少。”七月初十日:“《忠雅堂诗集》修补竣工。”知此日三校毕。

八月廿七日:“杨会元堂来刷《忠雅堂》。”知此日开始正式刷印《忠雅堂诗集》。

九月初五日:“校《忠雅堂文集》三篇。”此为《日记》中所载校《忠雅堂文集》之最早时间。

同治九年正月初三日:“方伯得升陕抚喜信。”二月初三日:“中丞嘱作诗集跋。”六日:“为中丞作跋,付刊。”知蒋跋实系徐代作而成。十二日:“同中丞索《忠雅堂文集》三部,一送仲英,一送幼耕,一自留,《诗集》二部送仲英。”知至此文集已经刷印出来,但《日记》中未见丝毫二校、三校记录,估计是匆匆一校后即予印出,文集错讹处自然会多于诗集。此即跋中所云:“刻诗集竟,继刻文集,工未竣,有巡抚三秦之命,匆匆卒业,鱼豕之讹,恐不免焉。”

综上可定,诗集为同治八年八月印行,文集则为同治九年二月印行。

李乔《中国师爷小史》将师爷分为政务性师爷和专门性师爷两大类,又细分为若干小类。(24)李乔:《中国师爷小史》,第17-30页。徐敦仁既有书启师爷、书禀师爷、章奏师爷的政务性特点,又有阅卷师爷、著书师爷的专门性特点,身兼多能,因此甚得蒋志章倚重。

四、读书与临帖

缮写奏折是大幕书启师爷非常重要的工作,因为奏折的对象是皇帝,司其职者不仅要求文字典雅工切,而且要求书法华贵挺秀。徐敦仁两者兼擅,不排除有天赋成分,但更多还是来自后天的爱好和努力。从《日记》中即可感受到,除了襄助幕主各项文事,读书与临帖是徐敦仁生活的两个主项。

据《日记》,可粗略统计三年中徐敦仁所读之书(书名后的括号内的数字,为该书或该书部分内容在《日记》中出现的次数,仅出现一次者不标):

经部:《周易》(4)、《尚书》(5)、《礼记》(6)、《诗经》《左传》、(6)《公羊传》《谷梁传》《尔雅》,清李骅、陆浩《春秋左绣》,屈曾发《万言肄雅》,瞿树荫《经字考略》。

史部:《国语》《国策》(3)、《史记》(7)、《汉书》《通志》《宋史》、明郑晓《吾学编》、清吴乘权《纲鉴易知录》(17)、杜诏《读史论略》(21)、冯辰《恕谷(李塨)年谱》、蒋士铨《忠雅日记》《清容居士行年录》(4)、吴锡麒《史隽》、梁绍壬《两般秋雨庵随笔》(2)、陈钟祥《岷江纪程录存》、宣维礼《游峨眉日记》、李元度《先正事略》(4)。

子部:管子《封禅篇》,公孙龙子《指物论》,南朝刘义庆《世说新语》(5),唐孙思邈《千金宝要》,宋苏轼《酒经》《东坡杂著》(3),洪迈《容斋随笔》,王应麟《困学纪闻》(2),明吕坤《呻吟语》,清周鲁《类书纂要》,允禄、吴襄《子史精华》,张埏《息影偶录》(2),李汝珍《镜花缘》。

集部:汉三国文、《古诗十九首》、六朝颜延年诗、王僧虔文、任昉文、庾信赋(4)、唐李白诗(4)、杜甫诗(12)、韩愈诗文(11)、柳宗元文(3)、樊宗师文、宋欧阳修文、曾巩文、苏洵诗文(2)、苏轼诗文(3)、明杨慎《升庵全集》(10)、清王夫之诗、仇兆鳌《杜诗详注》、方苞《古文约选》、沈德潜《国朝诗别裁》(2)、胡骙《石笥山房集》(15)、旷敏本《岣嵝文草杂著》、邓元煐《邓春圃诗》、袁枚《小仓山房诗》(4)《随园古文》《随园诗话》、蒋士铨《忠雅堂集》(70)、吴锡麒手书日记残本及骈文尺牍草稿、洪亮吉《北江诗话》(2)、恽敬《大云山房文稿》(22)、顾莼《律赋必以集》、刘沅评古文、冯询诗稿、彭蕴章《彭文敬公集》(2)、傅信之《古文摭逸》(10)、梅庵和尚诗集、蔡嘉玉《蜀中丛稿》(3)、何栻《真气集》《文波集》、顾复初《乐馀静廉斋诗文词》(8)、凤锡纶《味道堂诗文稿》、徐同善《小南海诗钞》、沈锵《袖海诗评》、刘愚《惺予文存》、王权古文稿(2)。

可以看出,徐敦仁所读之书,集部最多,史部和子部的说部次之,经部最少。经部以《尚书》《礼记》《左传》出现次数稍多,亦不过五六次。而史部中的《史记》《纲鉴易知录》《读史论略》以及集部中杜甫、韩愈、杨慎、胡骙、袁枚、蒋士铨、恽敬、顾复初等人的作品,出现频次均较经部诸书为高。这既是他工作性质使然,同时也反映出其知识趣味。他似乎更愿意做一位文士而非学者。

徐敦仁所读书籍的来源,一部分出于自己购藏。如同治七年九月六日,他买“大板《纲鉴易知录》一部四十本,计银三两”,之后便不断出现阅读此书的记录。也有很大一部分是友朋赠送。以同治七年为例,元月十八日,蒋志章送其《忠雅堂集》,在入蜀两个多月历程中,此书遂成为其经常翻阅之物;抵达成都后,防局委员顾复初送他自著的《乐馀静廉斋诗文词稿》,之后《日记》中陆续出现他对该书的评价:“读幼耕《乐馀静廉斋诗文词稿》,中有见道语,非率尔操觚者。”(四月廿五日)“终日阅幼耕诗文,觉其诣力颇深,迥非时流所及,盖亦有道行者也。”(四月廿七日)“阅幼耕词及古文略毕,自评词第一,我谓不如诗。”(四月廿八日)另一书启师爷孙湛赠送《古文摭逸》,徐敦仁也曾认真阅读:“鸥送《古文摭逸》,观之颇有未见者。”(六月二十二日)“阅《古文摭逸》二本毕。”(八月廿三日)“阅《古文摭逸》‘阴符’‘内经’‘握奇’等篇。”(八月廿五日)“阅《古文摭逸》毕,篇为断句,尚有奥者未尽当也。”(八月廿七日)

至于受幕主或友朋委托校勘书籍,自然对该书会有更精细的研读。《日记》曾记载徐敦仁校《忠雅堂集》有所收获的一个例子:

夜,细观《清容居士行年录》,悉“藏园老人”出处,大凡《忠雅堂诗》开卷刻《零岩寺》二律,隔数叶有《万年桥觞月》一首。向以为于吴中风景措语不类,久蓄疑窦。今知寺在山西,桥在江西,非吾苏之寺之桥也。乃恍然大悟,始知读书之难,往往知二五而不知为十。前人注李、杜、韩、苏诸家诗,众说纷纭,其中不可解者仍难了然,亦苦于不能得当日之情景,但以臆揣度耳。如《忠雅堂此》二诗,无行年录以证之,一经后人附会,其误岂浅鲜哉?(同治七年九月廿六日)

友人任葆棠见之感佩,批注其上云:“读诗能如此留心,是得诗中三味者。”缪荃孙的父亲缪焕章也委托徐敦仁校过恽敬的《大云山房集》,最后徐敦仁“标出所校《大云文》十册内讹字一百五十馀,题误三处”(同治八年十月十三日)。

至于临帖,更是生活常态。徐敦仁本就工于书法,刚至成都时,他人生地疏,未顾及此,只是偶然临帖:“偶临何义门先生字迹一过。”(同治七年四月二十日)但是很快他就制定了将临帖作为日常功课的计划:“定明日为始,须早起,先用临池功,不然无专攻之业,将何以自立耶?”闰四月十七日之后,除了事务繁忙、身体不适等特殊情况,徐敦仁基本上将临帖坚持了下来。他临帖的对象有唐代欧阳询、虞世南、钟绍京、李邕、徐浩、颜真卿、怀素,宋代的米芾,元代的赵孟兆页,明代的董其昌,清代的何焯、梁诗正、张照(得天居士)、梁同书、陈希祖、钱襄、郭尚先等。尤其对钟绍京的《灵飞经》、赵孟兆页的《黄庭经》、张照临的宋徽宗《牡丹诗帖》、董其昌的《成道记》等楷书名作用力甚勤,这可能出于缮写章奏的考虑。其三年间临帖的大致历程如下。

同治七年四月至六月间,徐敦仁多临摹何焯字,“觉其用笔之秀挺,盖不可及也”(六月七日)。然后又临摹了欧阳询的楷书《皇甫君碑》,居然做到“笔法结体大半相合”(六月十一日)。七月十三日,他在蒋志章处看到梁同书所撰“楷书蒋适园公、心馀先生、钟安人、修隅公墓志四本,笔势坚密,沉着可宝”,于是借来临写一过。九月,他又临摹了米芾和梁诗正的书法,亦能做到“临芗林(梁诗正)书,颇有笔意”(廿五日)。十月,临米芾外,又加临赵孟兆页,“临米札,并松雪帖,颇得手”(十月一日)。十一月五日,从蒋志章处借到董其昌墨迹,不断揣摩体悟:“终日临香光字,约十数纸,计千馀字,原册计廿四叶,有大有小,有纵有敛,有平正有攲斜,共一千馀二十八字,笔法备矣”(初六日);“临思翁墨迹一过,觉与《成道记》笔意一色,夜取此帖,将用笔之法点出,向所见为石刻失真者,今悟实有此种笔格,与墨本一一符合,细参其意,进一解矣”(初七日);“终日临思翁字,然终觉不能简净,其用笔如绵里藏针,力不外露,故不易肖也”(初八日);“临思翁字一过,觉《步虚词帖》临杨少师者,笔法虽稍变,实一鼻出气也”(初九日)。从十一月十五日开始直至岁末,徐敦仁皆以临董其昌《成道记》为主。

同治八年正月十三日,徐敦仁临《成道记》已“毕第三过”;廿四日“在一小书坊买《云麾碑》《不空碑》、怀素草《千字文》、东坡书《柳州庙碑》四种”;廿五日阅所买各帖,“参其用笔之法”;廿六日在《成道记》外,每日加临徐浩《不空碑》。至二月初二,临《成道记》“毕第七过,稍进”;初八日借到董其昌临“《天马赋》卷子,终日对临两过,颇有所得”,至廿三日“临《成道记》八页,始能用悬腕法,觉运笔稍有力”。至三月初五,停《不空碑》,仍单临《成道记》。至五月十三日临完第十四遍后,此帖临写始变得断断续续,但十七日加临董其昌所书《步虚词》,二十五日加临董其昌《正阳门关帝庙碑》。六月七日买得张照墨刻,此后临《正阳碑》外,又杂师张照笔法。七月廿一日复得张照临宋徽宗《牡丹诗帖》,遂以临此帖为主,间临赵孟兆页、董其昌。至九月二日总结云:“临字将一年,功无间断,多及千纸,竟少进地,或以泛临全帖,领会故难,今日易一法试之,择字之结构,用笔可以为法,将偏旁相同者,竭数日之力,只临两三字,必待其笔意吻合,脱手随写,无处不合,再临别字,既专且精,功夫或易长进,以后当守此法。”又决定以临楷为主,“缓学行书”(九月十三日)。于是之后《日记》多见“临楷书”“临楷字”“临楷”等字样,而仍以临董其昌、何焯、梁诗正、张照为主,间临李邕《云麾碑》。至十一月三十日复感慨:“计自去冬起临帖已满千纸,不可谓不勤,惟姿地不高,进步无几,且常欲换帖,未能专力一家,亦一病也。”但十二月他又临欧阳询《皇甫君碑》、褚遂良《圣教序》、钟绍京《灵飞经》、赵孟兆页《黄庭经》、董其昌的《西湖诗帖》《灵飞经》《天马赋》、张照《牡丹诗》等,仍是杂临诸帖。

同治九年正月间,徐敦仁多临赵孟兆页《黄庭经》。但不久忙于治行装、辞友朋,出川入陕,中遂辍笔,至三月廿二始在西安抚署安定下来。三月廿三日,他开临赵孟兆页《赤壁二赋帖》及清钱襄(讷生)楷书:“临钱讷生大楷一页,松雪《赤壁》一页,以试笔。”其后复临赵孟兆页《黄庭经》,“笔致稍蕴藉”(四月五日)。四月八日起临《黄庭经》外,又多临各帖行书,间临王羲之《曹娥碑》、梁诗正石刻、王文治墨刻。西安多碑林。六月初九,徐敦仁“又至碑林观石刻回,买小唐碑十四种”,之后主临唐碑,有所获。如六月廿三日云“临唐碑四百字,笔格稍变,似砖铭”,廿六日云“临唐碑四百字,有笔意”。八月多临赵孟兆页《黄庭经》和张照《牡丹诗》。九月添临欧阳询《虞恭公碑》,九月十三日拟“以后当专力于《虞公碑》《黄庭》,或可稍立间架,并得笔力也”,实未认真执行。如十七日又临赵孟兆页《兰亭十三跋》;廿三日“终日临《兰亭十三跋》,一周。灯下复作字甚多,觉赵比董为易,试从事数月,看功效何如”,之后即临赵孟兆页《黄庭经》。十月廿七日,他在城隍庙买得霍树清小楷帖一本,以为“极得《黄庭》笔意”,于是模写近月。十一月、十二月临写更杂,计临虞世南《用笔赋》、颜真卿《十二笔意》《祭侄季明文》、欧阳询、米芾、董其昌、张照、霍树清诸家。

观徐敦仁临帖历程,颇有见异思迁之感,似乎正如其所自语“未能专力一家,亦一病也”,“灯下阅一年所临各种帖,无甚进境”。但某种程度上又系自谦之语,徐敦仁实从不同书家获益匪浅。如“临鲁公《十二笔法》二纸,颇挥霍有致”(同治九年十一月十二日);“临虞小楷二百字,颇有静穆之致”(同治九年十二月三日)。转益多师、不主故常,未必便是毛病。其优贡朱卷后考官赞云:“八法之工,尤属一时之冠。银钩铁画,既擅其长,金马玉堂,行膺其选。”即肯定了徐敦仁书法上的造诣。当然,从书法崇古的传统看,徐敦仁所临重在馆阁帖学一派,未必能入大方之眼;然而作为书启师爷,这又是必然的选择。

五、收支与笃亲

徐敦仁的收入,《日记》中并无特别明确的记载,但可以据相关内容大致推算出来。

同治九年八月廿九日《日记》载:“与葆面谭脩帐,今年除川支六十,陕支百四十,尚馀六十金矣。”三者相加,全年脩金当为二百六十金;加上前引书启“每席节礼向有六七百金”,全年收入当有千数左右,即使除去给矱之的每年二百金,徐敦仁每年收入也至少有七八百金。节礼少量来自幕主所送,如同治九年五月初四载“中丞节礼四金”,但绝大多数应来自布政使司下一级衙门。如同治七年四月廿五日:“葆棠交夔府节礼八两来。”说明系府一级所送节礼。五月初六日:“是日共收到八两节礼二分,四两节礼二十分。”未详何者所送,但至少也应是府道厅一级,不会是更下一层的县级。今存清末县级衙帐中,有送府幕师爷的礼单:“府刑席,洋八元,又随二元;府钱席,又随二元;府发审席,洋八元,又随二元;府书席,洋四元,又随一元。”(25)钟小安:《求仕·游幕·佐治——绍兴师爷手稿整理研究》上篇《师爷手稿整理原件影印》第七部分《杂记》,中国社会科学出版社,2019,第126页。然并无送省级幕府师爷的记录。节礼是清代典型的陋规之一,可说是师爷最主要的收入。

也许由于蜀富陕贫的区域经济发展不平衡及陕西战争频仍等因素,同治九年蒋志章升任陕西巡抚后,徐敦仁等师爷在陕幕中的节礼反而急剧减少了。同治九年五月八日:“中丞分节礼十四两七钱二分来,午节只七十馀金,五人分,仅有此数,较川中远矣。”八月廿四日:“秋节礼分十五两四分,欠平三钱。”三节中每节仅十五两左右,统合三节每年不足五十两,确实与川幕每年可得六七百金有天壤之别。徐敦仁一度想谋兼文案增加收入:“与葆谈预支及兼文案事,托转达中丞。”(九月初七日)然无果:“星翁来围棋,胜,与谈家用事,文案仍无分,亦无法也。”(九月廿九日)可能由于节礼的大幅度下降,蒋志章不得不考虑增加幕宾每年的脩银:“小园谈加脩一百事,似有不能多用之意,乃与语,大凡光景不离一难字也。”(十一月三十日)但节礼来自地方,脩银却要蒋自己负担,蒋为政廉明,甚至自己都有欠帐:“马慕尧来,为中丞逋事。”(十二月九日)加脩对他压力可想而知,倒真是从上到下,“光景不离一难字也”。

以徐敦仁同治七年、八年每年收入约八百两,同治九年收入约三百一十两(二百六十两脩银加五十两节礼)计,三年中他的总收入约为一千九百一十两。而统查日记中徐敦仁关于支出的记录,最大宗的是寄银给家乡的亲人。同治七年五月初七日:“葆棠至新泰厚饮,为予带家信,托寄汇银七十两。”十月十八日:“交新泰厚并银百五十两。”同治八年二月初十日:“寄银三百四十两。”八月十八日:“库纹百两,交葆翁托新泰厚号带上海。”十月十八日:“并银贰百两,交新泰厚。”同治九年二月初十日:“并银五十两,由新泰厚。”六月廿五日:“漕平足银一百两,托蔚丰厚寄上海。”以上支出,日记后皆附清单。

往家寄银达一千一十两,占其总收入的近百分之五十三;如果加上价值颇昂的汇费,则此项花销更巨。

徐敦仁虽系孤身游幕,但他至少是八口之家的家主,同治五年《客中冬至》诗“八口砚田谋”可以为证。另外,徐氏在苏州吴县是一大族,仅徐敦仁就有胞兄弟六人,其小家庭之外的亲族之累恐怕亦复不少。因此,徐敦仁虽然自奉不厚,但日记中仍不断提醒自己:

自去冬日兰溪动身,至今端节,计用银二十六两,番饼二十六元,钱十八千矣,虽未浪费,款亦钜也。(同治七年五月十一日)

核清出入数目,今年已用去百二十金矣,以后书帖亦不宜买,方可节省也。((同治八年十月廿七日))

夜,写上年在川出入总数,一年两月共用二百金,虽有应酬及买书帖正用,亦甚费也。(同治九年九月廿日)

算清三月起用数,亦四十金矣,尚宜节省。(同治九年九月廿日)

同治八年十个月中花费一百二十两,每月平均十二两;而同治八年元月至同治九年二月,计一年零两个月,共用银二百两,每月平均十四两多一点;由于入陕收入剧减,同治九年三月至九月,共用银四十两,每月平均用银不足六两。然而徐敦仁感到仍有节省之必要。作为书启师爷,他不时需要购买些书籍法帖及文房用具,因此所费稍多。如同治七年八月廿八:“买《容斋随笔》一部,去银四两。”十二月十三日:“以三两伍钱银买玉方(陈希祖)字一幅。”同治八年元月廿四:“买《云麾碑》《不空碑》、怀素草《千字文》、东坡书《柳州庙碑》四种,计银一两。”二月十日:“买笔墨,用银二两五分。”二月十一:“买旧书画扇面五张,计银三两五钱。”六月七日:“买得天居士墨刻八册,去银四两五钱。”七月十二:“买兰石大行书小幅八条,去银三两。”七月十九:“买《玉虹楼残帖》六本,银贰两五钱。”十月十日:“买《杜诗详注》一部,二两五钱。”即使如此,每年此项开支不过二三十两,买得也多是残本或非善本,根本不入藏书家法眼,但徐敦仁仍告诫自己“书帖亦不宜买,方可节省”。普通文人游幕之不易,于此可窥一斑。

徐敦仁将所得钱款大半寄家而非用于自我消费,起码说明他对亲情看得很重,家庭责任感很强。《日记》中专门列有三年来他与家乡亲友书信往来的清单,大致统计如下:同治七年发信30次(41封),收信34次(44封);同治八年发信21次(57封),收信25次(38封);同治九年发信30次(61封),收信24次(50封)。

平均每月(同治七年、同治九年分别有闰月)发信和收信都在两次左右,而每次收发信,常附带其他几人信件。如同治七年六月二十八日:“写润弟信、二、三叔、寿儿信各一,芝函信二,稚枚信一,四弟信一,共八函,计二十七纸,每纸约二百馀言,终日方毕。”一次发信中,附带了八人之函。同治九年腊月二十六日:“夜接本月初三马递家信,计三叔、明斋叔、笠第、润弟、寿儿、袁絜斋父台六函,悉家中均好。”则是接家信一次,内附六人之函。虽然天各一方,但鸿雁不断,亲情永继,成为徐敦仁重要的精神生活支柱。

不仅是对族人,对于姻亲,徐敦仁也非常顾念,愿意尽力帮助。他的大舅蔡嘉玉,道光二年优贡,《同治苏州府志》有传:“蔡嘉玉,初名习安,字静甫,道光壬午优贡,四川汉州知州,署巴州、邛州,有蔡青天之目,终浙江温州知府。道光中尝捐田数百亩入宾兴局,暮年家居贫瘁,至鬻所居椽瓦户扉以食。或以告汉、巴、邛三州人,三州人鸠数百金(寓)[寄]吴资之,未几卒。”(26)冯桂芬纂:《苏州府志》卷八十四《人物十一》本传,光绪八年江苏书局刻本。《苏州府志》仅言“或以告”,但未言是何人将蔡嘉玉晚年生活拮据的状况告知汉、巴、邛三州人士,从而有了“鸠数百金”以助之的佳话。今据《日记》,始知汉、巴、邛三州集资活动的策划者和发起者都是徐敦仁。

同治八年四月十二日,徐敦仁欲重刻大母舅蔡嘉玉的《蜀中丛稿》,并将其中相关内容分赠蔡曾任职并有惠政的汉、巴、邛三州官绅,再由徐氏拟一启事为之告助,幕友任玉森(葆棠)以为可行。次日,徐敦仁又将《蜀中丛稿》请蒋志章览阅,并告欲重刻告助事,蒋“深以为可”。获得幕主和幕友支持的徐敦仁,很快紧锣密鼓地行动起来:十四日“以《丛稿》交会元堂主人杨姓重刊”;十五日“灯下为母舅作《小启》一篇”;十六日“终日改昨作《小启》,颇费裁剪”;十七日“又略改《小启》,录正,请方伯阅”;廿六日根据任玉森的意见,欲重改《小启》;廿七日“重改《小启》”;廿八日“终日改《小启》,仍未定稿”;直至五月二日始“录正启稿,付会元堂写样本刻”。可谓慎之又慎。

五月廿三日,先刻成蔡嘉玉的《纪事诗》和徐敦仁的《小启》各百本,以五十本托同幕钱谷师爷张德泰(建侯、建翁)“面交新任巴州李洁泉(璲)带去劝助”,张德泰虽祖籍江苏武进阳湖,但从小长于四川,熟悉当地风土人情。廿六日“以《纪事诗》《小启》分送同人”。六月一日:“《纪事诗》《小启》刷齐三百五十套,以百套托建翁函致汉州陈子俊,以八十本托建翁、沈吟樵(宝锟)、吕静甫(烈嘉)函致邛州陈芝田。”虽然有布政使司的背景,但徐敦仁仍要委托与当地官员熟稔者先予说项,以期事情顺利。

但迟至九月初四日,才有第一笔捐助款二十两送来,系前任巴州知州陈鸿绪所赠。初五日“曹星涛送母舅六两”。曹系布政使司库厅官员,也是徐敦仁的朋友,而他寄予厚望的汉、巴、邛三州尚无动静。于是十一月十六日,徐敦仁再托闵西塘帮忙:“以母舅事托西翁。”闵家三世在蜀皆为刑名师爷,人脉较广。同治九年正月初七日,又托张德泰“作函催汉、巴、邛三处母舅告助款,发马封”。马封系驿站寄递紧要文书所用,可见徐敦仁心情之急迫。此时蒋志章升迁陕西巡抚之命已下,告助事如延至入陕后,显然更加无望。

在多位友朋的帮助和催促下,公私捐助银两始陆续而来。正月十一日:“幼来送母舅银十两。”十六日:“章雅瀛送母舅六金。”廿八日:“建翁来,交到陈芝田送母舅银三十两,邛州各局公送三十两。”二月初六日:“汉州寄到母舅助款二百四十四两。”总计得款三百四十六两。二月初七,他的同乡亢如堉(生甫)委署自流井,徐敦仁又以母舅事请托;十二日,还交给亢“《纪事诗》三十本,《小启》三十本,托到自流井任告助”。

然而随着徐敦仁离蜀入陕,尽管他仍未忘记此事,七月二十七日还托人带信入川询问亢如堉,但巴州和自流井处的捐款却杳无音讯,日记中再无收到相关款项的记录。一场由徐敦仁发起的“众筹”活动至此也就基本结束。

关于捐款一事的叙述视角,《苏州府志》与《日记》存在着一公一私的有趣差异。《苏州府志》叙述了一个官有德、民有义的动人故事:蔡在官勤政爱民,且捐田赞助宾兴局(无偿资助当地士子参加科举考试的公益性基金),退居回乡后宦囊如洗,贫无所居,其实暗示了蔡嘉玉的清廉;而描写汉、巴、邛州人自发捐款数百金,助其安度晚年,既是对义民的表扬,又暗示了蔡嘉玉的德政使民众难忘,故能善有善报。《苏州府志》教化风世的目的是明显的。《日记》则详述了从同治八年四月至同治九年二月,徐敦仁如何百般努力,动用多种人脉,甚至“假公济私”,历时十个月,才筹到了来之不易的三百多两银子。《日记》展现的是人事的复杂和徐敦仁对亲族的笃爱。如果《苏州府志》将“或以告”改为“蔡甥徐敦仁以告”,则转公为私,无法彰显道德教化的力量。作为地方官府主修的志书,显然不愿采用这种叙事视角。

应该指出,像徐敦仁这样,利用一些隐性资源为亲族谋得利益的行为,在当时社会和人情认知中是被默许甚至鼓励的。但是,如果幕府师爷不知轻重,做出有损幕主形象之事,也会被幕主无情解雇。徐敦仁的幕友李子芋就因致信西安知府,公然干预司法而被蒋志章辞聘:“子芋为祁家讼事致信首府,外议沸腾,主人辞之。”(同治九年九月廿五日)仅从师爷雅称幕友、幕宾的字面意思看,师爷似乎可与幕主平起平坐;但毕竟寄人篱下,更多主动权事实上掌握在幕主手中。有些论者一味强调幕友的自由性和主动性,淡化了其依附性,其实是不全面的。

六、馀 论

以上几节考述了徐敦仁的生平与著述,并从行旅、歌咏、读书、临帖、家信、笃亲以及佐襄文事几个侧面重点展示了其生活中风雅的一面。它自然不能包举徐敦仁生活的全部,更不意味着其他面相的研究缺少价值。比如徐敦仁的官场见闻及人际交游网络、徐敦仁的吃喝玩乐等,也都是笔者深感兴趣而在本文中无法详细论述的,仅在此揭示一鳞半爪。

徐敦仁虽是诸生,但作为布政使和巡抚幕中的书启师爷,接触面相当广泛。即使是一二三品的方面大员,《日记》中也不乏记载。如同治七年九月十二日:“吴制军来拜,隔牗观之,身中,面丰厚,鬂斑,语音甚低,久坐方去。”记载了四川总督吴棠来拜会蒋志章时,幕后师爷隔窗而窥的感受。与之类似,同治八年正月廿一日:“翁廉访升陕西藩台,夜来拜。”同治八年十月四日:“李爵相来拜。”也应是翁同爵、李鸿章来拜会蒋志章的省称。而同治九年左宗棠的数次送礼:“左宫保送湖笔、燕窝,作谢稿一件,颇用心。”(十月廿日)“起谢左宫保貂褂稿一件。”(十一月初六)“起贺左宫保抚马回并送丽参、鱼翅稿。”(十一月廿九日)馈赠对象同样应是幕主而非幕宾。《日记》中的左宗棠似乎颇懂礼尚往来,与坊间所传其不通人情世故的骄狂形象并不一致。对翁同爵与蒋志章关系的前后变化,《日记》的记载颇堪玩味:

灯下为方伯写兰谱,系送翁方伯者。(同治八年二月初八日)

方伯得升陕抚喜信。(同治九年正月初三日)

陕西翁玉甫方伯双红履历并夹单禀到,去春在川与主人为同寅,又换帖,今则上司属员,所谓官场如戏也。(同治九年正月初五日)

同治八年正月,翁同爵由四川按察使升陕西布政使,与四川布政使蒋志章成为同级官员,于是两人结拜为换帖金兰的兄弟,以便在官场能够相互照应;同治九年正月初三,蒋志章刚得升陕西巡抚之信。初五日,翁同爵以下属身份所上的禀单即到,所谓的兄弟情义不过是可以互利互惠的由头,看来确实官场如戏。但中国官场等级森严,规矩繁多,一不小心就会触了霉头,甚至葬送政治生涯或生命,又实非真如戏也。

徐敦仁的收入大半寄家养亲,自己就不得不力图撙节。据《日记》统计,三年来购买衣服的开支尚不足百两,可谓俭省;但《日记》中关于其饮食的记录,却给人以相反的印象:

方伯请署中诸同人燕菜,满汉两席,约三十馀金,同集十二人,小有醉意。(同治七年闰四月十八日)

昨醉未醒,终日昏昏多睡。方伯三堂设席,集同人饮鱼翅二席,共十四人,不敢多饮,恐病酒也。(同治七年五月十日)

是日同人醵分预祝关帝生日,在七圣祠演戏一天,叫两班子,早面二席,夜鱼翅二席,皆设建侯房,同人欢饮。(同治七年五月十二日)

建侯斋中集饮,同坐七人,烧鸭甚佳,食之过量……回坐片刻即睡。腹痛大作,盖食多所致,后宜慎之。(同治七年七月七日)

酒肴俱极精美,主人醉吐,予亦醉饱过度,早睡,夜起如厕,四更许不寐至旦。(同治七年八月廿三日)

同人重游花市,在二仙庵集饮,翅席三桌,西塘办,公分……共二十人,肴颇精美,乘醉而归。(同治八年二月十四日)

居然饮食精美,不断享用价值不菲的大餐,甚至因醉酒、饱食导致身体不适,徐敦仁对口腹之欲似乎颇不节制。不过仔细研究会发现,这种场合或为公款消费,或为他人买单,或为众人公摊,其实自己出资有限,徐敦仁多是在慷他人之慨。某种程度上也可说徐敦仁是出于社交需要不得不参与各种宴会,从而导致“被醉饱”。

《日记》中还有不少反映徐敦仁游玩的文字。他不仅行役途中多登临名胜赋咏感怀,居川陕幕府时也常结伴出游成都、西安的佳处。如成都的武侯祠、杜甫草堂、薛涛井、蜀王旧城、骆公祠、满城、锦江,西安的碑林、城隍庙、喇嘛寺、多将军庙等,徐敦仁都曾流连观赏。同治七年八月廿四日的草堂之游被徐视为“入蜀第一快事”,《日记》中的记录堪称一篇优美的游记:

早阴,午刻淡日,下午晴。黎明起,宿醒未解,肩舆出东门,与建、鸥二君三人坐扁舟泛锦江。时水落,浅不过尺许,砂石齿齿,自东而南过万里桥,又西至青羊宫上岸,步入草堂寺,时葆翁等十数人已先到,盖舟行不及舆马速也。寺不及游目,草堂在寺西偏,门榜曰“杜公祠”。入门绿竹万竿夹径,径曲而幽,步其中间,如入仙境,遂登诗史堂小憩。堂三楹,甚轩敞,茶话片刻,谒少陵神龛,中坐塑像,东偏一龛祀放翁,有碑石刻像。龛上何子贞学使撰对云:“锦里春风公占却,草堂人日我归来。”盖以何水部自比。堂前有杨蓉裳增祀放翁碑,文甚古雅。堂之东为晨光阁,西恰受航,深而狭,两边开窗,式如舟。少北而西一亭新建,曹方伯六兴所建,榜署“草亭”,亭高可眺,四围水竹,由恰受航折而南为水槛。临流观鱼,投饼饵池中,则金背鱼大尺许,争浮水面,唼唼有声,间有甲族来争食,可得物外趣。再南为春水舍,舍之东为竹斋,与诗史堂相连。堂之外有花树,有桥,桥之外为门庭,亦三楹,甚轩敞。堂之东有平台一,其西有屋三楹,皆可坐,门外可望浣花溪、百花潭。草堂之胜,在水竹颇有野趣,然四望无山,并无大奇。天下村庄野树类此者无虑万亿,而此一席地竟以杜陵得名,所谓地以人传也。是日葆翁为主人,同集十六人,分两席,席设竹斋,菜系酒馆包办,却无习气,美不胜收,蟹粉、鱼翅尤为杰出,畅饮至申刻方罢。重至祠堂、草亭一行,同人始散,予仍与建翁、鸥翁泛舟而归,回署已上灯矣。此游为入蜀第一快事,当纪以诗。

写景状物,简洁传神,并由此引申出“四望无山,并无大奇。天下村庄野树类此者无虑万亿,而此一席地竟以杜陵得名,所谓地以人传也”的意旨,颇见高明。《日记》中所云“当纪以诗”,应即《诗文稿》中所收《同人游浣花草堂鸥舫作七古一首即次其韵》:

桤林漏日西风凉,蓼花两岸烟苍苍。锦江绕郭若衣带,高歌孺子清沧浪。江流滚滚去不返,水鸟拍拍飞且翔。前路草庵望不远,深情潭水终难量。会稽公子有逸兴,招邀近局连朝忙。客十五人主则一,云霞冠佩芙蓉裳。健步或携绿竹杖,善骑亦控青丝缰。联翩共集草堂寺,罗列肴核高筵张。数丛竹树风飒飒,一池荇藻鱼洋洋。醉后题诗壁可疥,兴来怀古情偏长。当时杜陵西入峡,布衣稷契老此堂。同谷七歌弟妹远,浣花一曲溪流香。蓬莱宫阙渺何许,莴苣菜把聊堪尝。至今独留诗史笔,更谁能挹天瓢浆。残膏剩馥幸沾溉,少时吟兴犹能狂。饥驱踪迹略相似,乱离天宝同苍茫。吴中只馀半间屋,秋风狼籍莼鲈乡。旧时燕子飞不到,空寻门巷乌衣王。长洲麋鹿几兴废,苏台花草无芬芳。桃源不复有鸡犬,麻姑重到悲沧桑。浮生转是此间乐,酒徒随处皆高阳。

诗文对读,更能增进我们对一百多年前杜甫草堂的了解,也更能感受到前人对草堂的爱惜之情。

徐敦仁与他的同僚还颇喜爱音乐。《日记》中常有“冒雨至鸥舫斋中听诸君度曲”(同治七年四月廿二日);“夜,堃臣斋中同人度曲”(同治七年五月初八日);“夜至建侯斋听同人度曲”(同治七年六月初三日);“同人咸集度曲”(同治七年重阳);“夜,八人同饮,饮罢又度曲”(同治八年二月廿四日)。有意思的是,他们多是自度曲,而非外招乐伎。《日记》召伎侑酒的文字只有一处:“为葆翁做生,西塘主办,五人公分,主客共八人,侑以双鬟琵琶杂弄。”系幕友集体为任玉森过生日的喜庆活动,并非与伎狎游(同治八年四月廿一日)。似可见出蒋幕诸人多才多艺,风流而不下流。徐敦仁本人立身更谨,三年川陕游幕,皆未携家眷,但《日记》中从未有踏足青楼的记录。相反,倒是记载了两次梦遗现象:“半夜遗”(同治七年七月七日);“夜,一品锅甚佳,饮数杯,头小晕,蒙被睡,遗”(同治九年十一月一日)。一次在七夕,一次在酒后,皆情性容易摇动之时,这也从侧面暗示了其私生活的检点。因此,本文以“风雅生活”入题,应该能概括出以徐敦仁为代表的部分书启师爷的特点吧。