西藏许如错地区洁居纳卓组碎屑锆石U-Pb 年龄及其地质意义

2021-04-01张士贞秦雅东李奋其巩小栋

张士贞, 秦雅东, 李 勇, 李奋其, 巩小栋

(中国地质调查局成都地质调查中心, 四川 成都 610081)

引言

青藏高原的形成与隆升过程一直是地球科学研究的焦点[1-5]。 青藏高原及其周缘盆地新生代以来的沉积直接记录了高原隆升的过程。 过去几十年,对青藏高原周缘包括南部喜马拉雅山山前坳陷和东北缘临夏盆地等的新生代地层研究已经比较深入,建立了可靠的地层年代序列[6-10],而对高原内部特别是冈底斯地区的研究相对较少。 渐新世以来,冈底斯地块整体处于隆升剥蚀过程中,中新世之后更是仅存措勤、改则、南木林、申扎等残留盆地还在接受沉积[11],目前保留下来的沉积记录较少。最新的1∶5 万区域地质调查在西藏许如错地区新识别出的上新统洁居纳卓组,可能保存了冈底斯地区高原隆升和盆地演化的重要信息。 但目前对该套岩石的认识较少,有必要对其地层时代进行限定,对其沉积特征和物源进行分析,在此基础上进一步深入探讨盆地形成演化和高原隆升过程。

碎屑锆石因其物理、化学性质稳定性较强,在风化、沉积搬运过程中,甚至在高级变质作用过程中,仍可保留原有的年龄信息。 这些特性使其成为地层时代限定、沉积物源示踪的有效手段[9-15]。 本文选取洁居纳卓组的砂岩为研究对象,对其进行碎屑锆石年代学分析,并结合岩石学特征等,探讨洁居纳卓组的形成时代和物质来源,为青藏高原构造演化的研究提供新资料。

1 地质背景和岩石地层特征

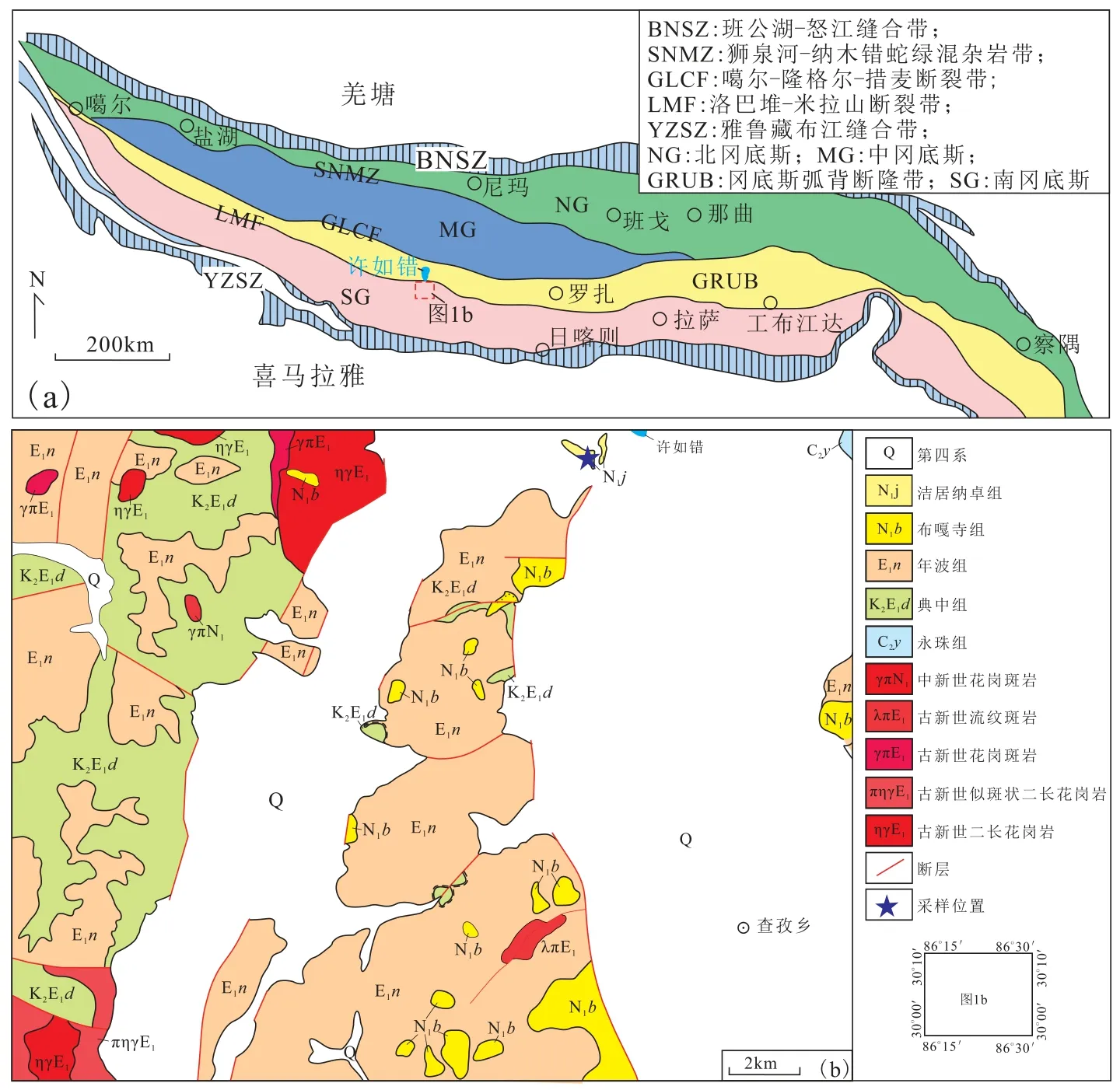

冈底斯带是夹持于雅鲁藏布江缝合带和班公湖-怒江缝合带之间的一条巨型构造-岩浆岩带,西藏地区80%的岩浆岩分布于该带上[16],可将其由南向北进一步划分为南冈底斯(SG)、冈底斯弧背断隆带 (GRUB)、中冈底斯(MG) 和北冈底斯(NG)[17]。

本文研究的洁居纳卓组位于许如错南岸,大地构造位置属南冈底斯中段的北缘(图1a)。 研究区出露地层主要有上古生界永珠组碎屑岩建造,古近系林子宗群和新近系布嘎寺组火山岩建造,新近系洁居纳卓组碎屑岩建造及第四系等;其中林子宗群与晚古生代地层之间、布嘎寺组与林子宗群之间为角度不整合接触,洁居纳卓组与第四系直接接触,两者之间为平行不整合。 区域内出露的侵入岩主要有古新世二长花岗岩、花岗斑岩、流纹斑岩,中新世花岗斑岩等(图1b),分别侵位于晚古生代地层和林子宗群火山岩中。 区域构造发育,当惹雍错-许如错南北向地堑由此经过。

洁居纳卓组发育于许如错南北向地堑盆地之内,出露面积较小,仅约0.3km2,下未见底,仅见该组顶部岩性,为一套粗碎屑岩建造,岩性主要为固结-半固结的浅紫红色砾岩与浅灰色、浅灰白色含砾粗砂岩、粗粒岩屑砂岩,砾岩和砂岩之间互层或互为透镜状产出(图2a)。 横向上砾岩、砂岩的厚度发生变化,局部砾岩呈巨厚状,厚度>3m。 岩层近水平,其上被第四系平行不整合覆盖(图2b)。 砾岩呈杂基支撑或颗粒支撑,砾石分选、磨圆均较差(图2c),大小 2mm ~4cm 不等,次棱角状为主,部分呈棱角状、次圆状,砾石成分以杂色(灰色、浅灰紫色、浅灰绿色、浅灰白色等)火山碎屑岩为主,少数为砂岩、花岗岩和硅质岩等。 粗粒岩屑砂岩(图2d)主要由石英(约55% ~60%)、岩屑(25% ~30%)、长石( <10%)和少量砾石(3% ~5%)组成,岩屑成分主要为火山碎屑物,粒径为0.5 ~1mm。 砂岩中发育平行层理、交错层理(图2e)、波痕(图2f)和泄水构造,显示其沉积环境以扇三角洲-河流为主。 岩石分选、磨圆差,成分及结构成熟度较低,显示为近源、快速堆积的沉积体。 交错层理和波痕指示了古水流方向为北北东向。 本文选取洁居纳卓组的粗粒岩屑砂岩进行碎屑锆石U-Pb 定年(样品编号PM008-15TW),采样点坐标为北纬 30°9′39″,东经86°25′16″。

2 分析方法

图1 冈底斯构造简图(a)和查孜地区地质简图(b)Fig.1 Tectonic sketch of the Gangdese (a) and geological map of the Chazi region (b)

图2 许如错地区洁居纳卓组的野外照片Fig.2 Outcrop photos of the Jiejunazhuo Formation in the Xurucuo area

岩石样品的碎样和锆石单矿物分选由河北省廊坊市诚信地质服务有限公司完成,锆石制靶、显微照相(透射光和反射光)和阴极发光(CL)图像在北京锆年领航科技有限公司完成。 锆石 U-Pb 同位素定年在自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室的高分辨电感耦合等离子体质谱仪ELEMENT2 上完成,激光剥蚀系统为 GeoLasPro 193n,实验采用He 作为剥蚀物质的载气,激光斑束直径为32μm,仪器调谐时采用NIST610 标准物质。实验采用锆石标样GJ-1 为外标,进行U-Pb 同位素分馏效应和质量歧视的校正计算,Plěsovice 锆石标样作为监控盲样来监视测试过程的稳定性。 详细的仪器操作条件和数据处理参考文献[18]。 锆石分析数据的离线处理采用软件ICPMSDataCal 完成,锆石加权平均年龄的计算和谐和图、直方图的绘制采用Isoplot 程序完成。 对于锆石年龄大于1000Ma 的数据,采用207Pb/206Pb 年龄,而对于小于1000Ma 的数据,采用206Pb/238U 年龄。

3 测试结果

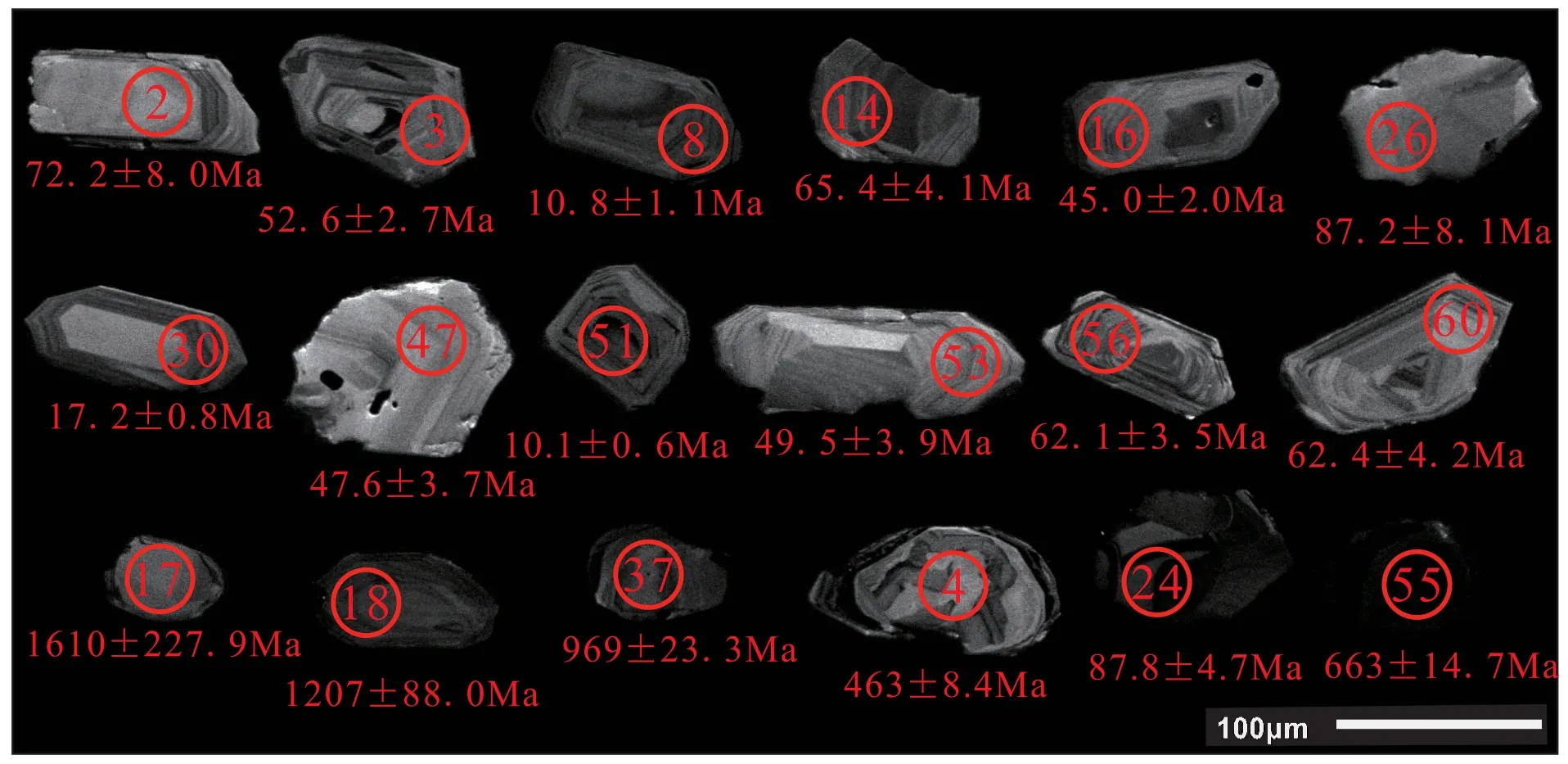

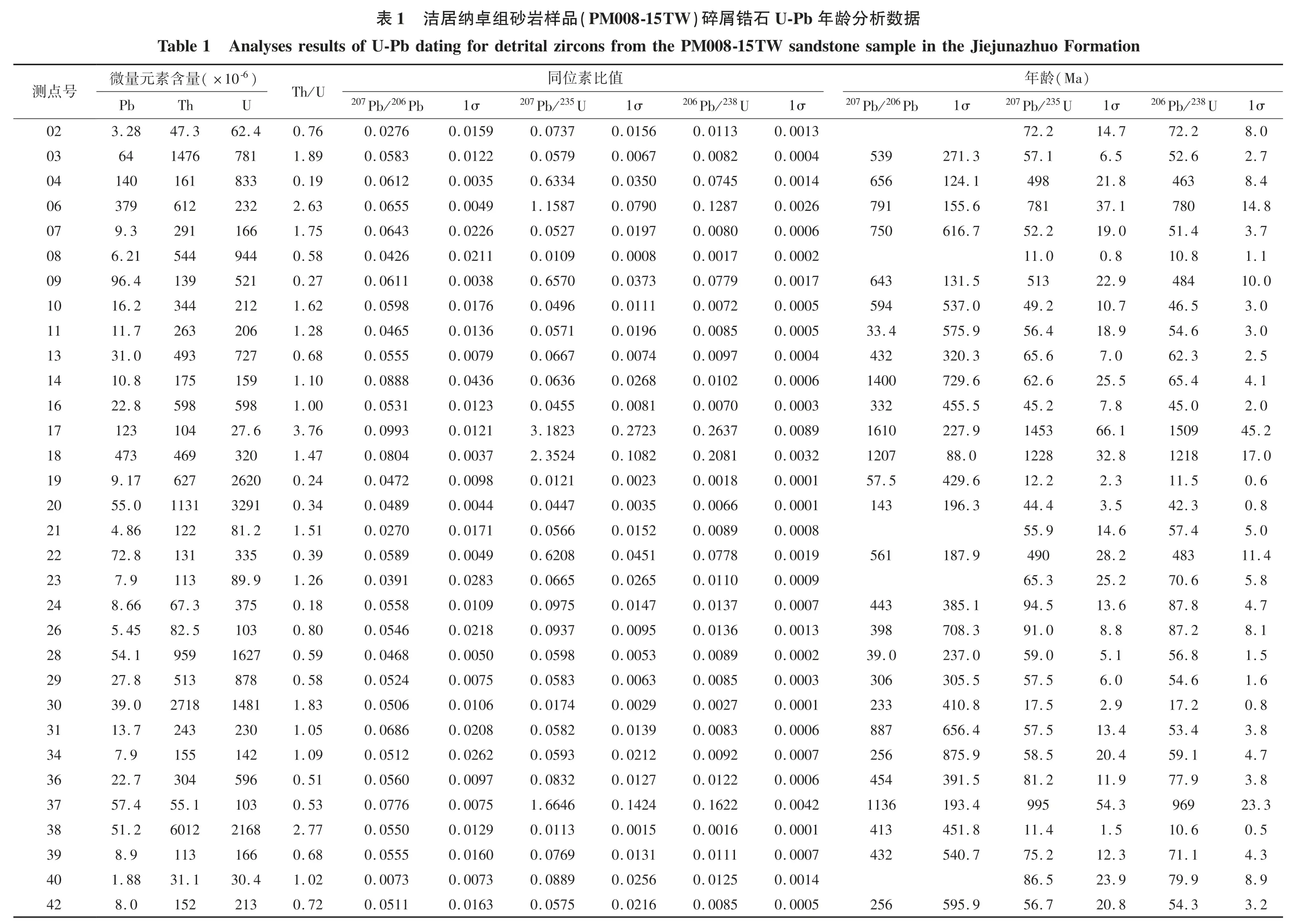

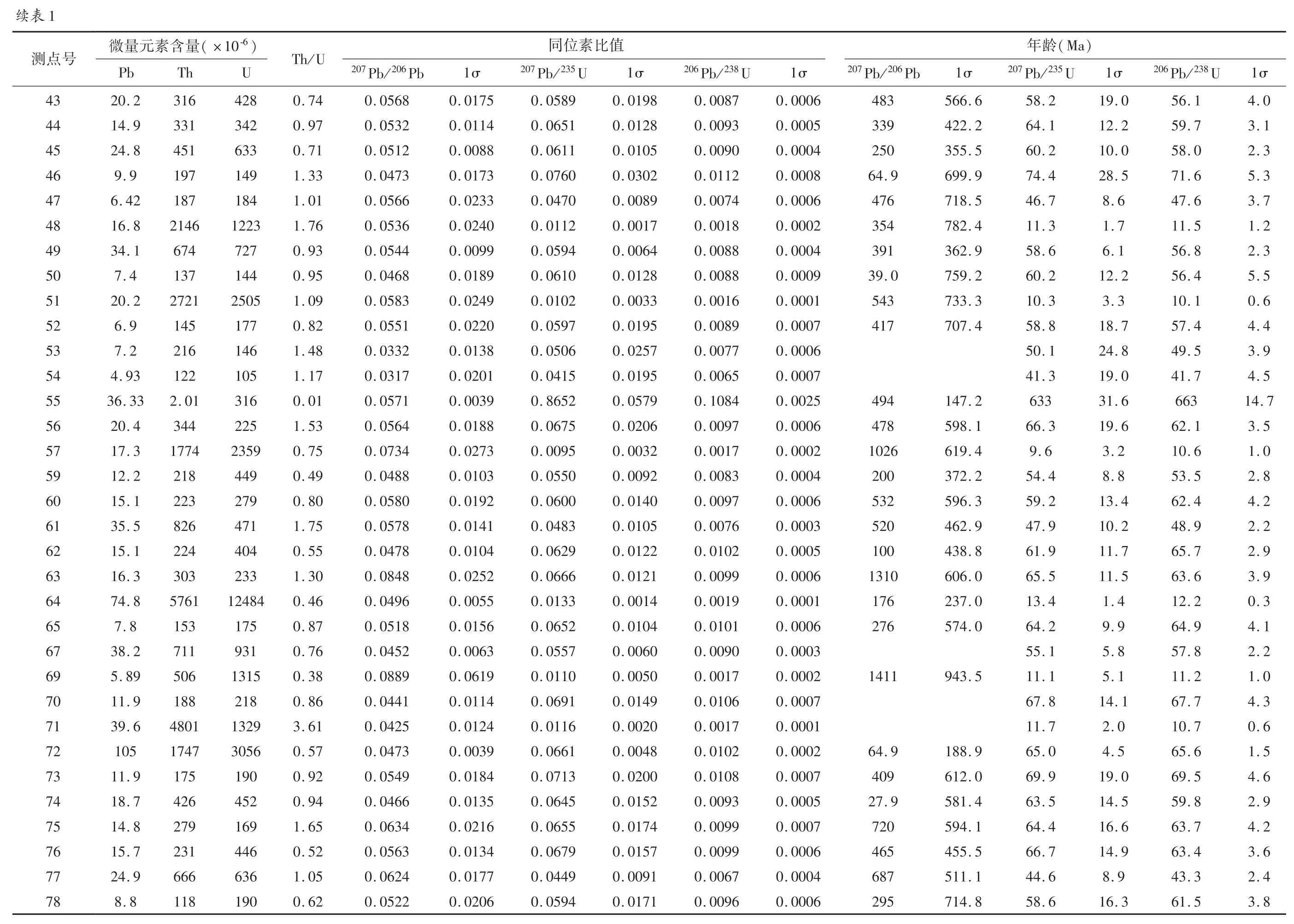

样品PM08-15TW 部分碎屑锆石的CL 图像见图3。 对样品的78 粒锆石进行了 ICP-MS U-Pb 定年,在剔除明显有异常的分析点后,共获得65 个测点的有效年龄数据,其分析数据见表1。

碎屑锆石颗粒大多为淡黄色—无色,粒径50 ~200μm,长宽比介于 1 ~3 之间。 CL 图像显示,大多数锆石具有岩浆结晶成因特征的韵律环带,仅个别颗粒内部呈面状分带或扇形分带,显示变质成因或受热液影响锆石的特征[19-20]。 分析数据显示,除个别锆石(测点 4、24、55)外,绝大多数锆石的 Th、U值较高(分别为 31.1 × 10-6~ 6012 × 10-6、 27.6 ×10-6~12848 ×10-6)且呈较好的正相关性,Th/U 比值较大(一般>0.4),显示岩浆成因锆石特征[19-20]。

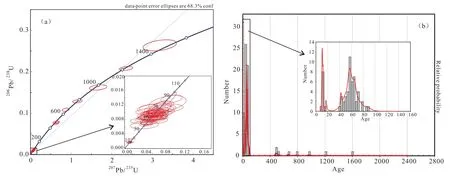

从表1 中可以看出,碎屑锆石U-Pb 年龄变化范围在10 ~1610 Ma 之间,年龄跨度较大。 在锆石UPb 谐和图(图4a)中,所有测点基本上都落在谐和线及其附近,呈现出较好的谐和性,不存在明显的铅丢失。 根据锆石年龄及其频率分布特征(图4a,b),获得的65 个碎屑锆石U-Pb 年龄大致可分为4组:10.1 ~17.2Ma(10 个)、41.7 ~72.2 Ma(43 个)、77.9 ~87.8Ma(4 个)、463 ~1610Ma(8 个),前两组存在明显的峰值年龄,分别为10.57Ma、56.42Ma,后两组数据分布较少,未见明显峰值(图4b)。 结合锆石CL 图像,前三组年龄所测锆石大多数晶型较完整,呈自形或半自形的棱柱状、长柱状,部分颗粒破碎呈棱角状、次棱角状,显示锆石磨圆度低,搬运距离不远,基本未遭受或遭受了极弱的外动力地质作用的改造。 第四组年龄所测锆石外形呈次圆状、圆状,显示锆石可能经历了较远距离的搬运或沉积再循环。

图3 砂岩样品PM08-15TW 部分典型的碎屑锆石CL 图像Fig.3 CL images of typical detrital zircons from the PM08-15TW sandstone sample

图4 砂岩样品PM08-15TW 的碎屑锆石U-Pb 年龄谐和图(a)和频率直方图(b)Fig. 4 Concordia diagrams of U-Pb dating (a) and frequency histograms for detrital zircons from the PM08-15TW sandstone sample(b)

?

?

4 讨论

4.1 沉积时代

本文获得的65 个锆石U-Pb 年龄中,有10 个年龄集中在10.1 ~17.2Ma,其中最小年龄为10.1 ±0.58Ma,属于晚中新世(托尔托纳阶),表明该地层的沉积时代不早于晚中新世。 考虑到在冈底斯中段基本不存在更年轻的岩浆活动,并且研究对象的固结程度相对不高,为固结-半固结状,因此,其沉积时限可能要远晚于10Ma。 笔者对洁居纳卓组的砂岩样品进行了ESR 测试,虽因累积剂量饱和,未能得到具体的年龄值,但也给出了“ESR 年龄值>2Ma”的测试结果,指示其形成时代不晚于早更新世(杰拉阶)。 结合前人在措勤地区洁居纳卓组中获得的2.9Ma、3.5Ma 的ESR 年龄信息[21],笔者认为在许如错南岸新发现的这套洁居纳卓组可能形成于上新世。

4.2 物源分析

本文洁居纳卓组中发育的交错层理和波痕等沉积构造指示了古水流方向为北北东向,表明其沉积物质可能主要来源于许如错以南地区。 区域地质背景显示,洁居纳卓组位于南冈底斯北缘,其以北即为冈底斯弧背断隆带(图1a)。 前人研究表明,南冈底斯缺乏的170 ~140Ma 的岩浆岩在冈底斯弧背断隆带及其以北的中冈底斯、北冈底斯却有分布[22-23],与本次采样位置隔湖相望的许如错北岸(属冈底斯弧背断隆带)就发育有~155Ma 的花岗岩[24]。 本文获得的碎屑锆石年龄中不存在该期岩浆事件的记录,进一步说明冈底斯弧背断隆带及其以北地区不是洁居纳卓组的沉积物源区,洁居纳卓组的沉积物应该都来源于南冈底斯。

洁居纳卓组的岩石成分及结构成熟度较差,显示地层以近源沉积为主;本文所测样品的碎屑锆石大多呈自形或半自形的棱柱状、长柱状,显示其搬运距离不远,基本未遭受或遭受了极弱的外动力地质作用的改造。 洁居纳卓组砾岩的砾石成分以火山碎屑岩为主,见少量花岗岩、砂岩和硅质岩,砂岩的岩屑也以火山碎屑物为主,说明洁居纳卓组的沉积物来源是以附近的火山岩为主,侵入岩、沉积岩次之。 区域地质调查显示,许如错以南的查孜及其附近地区发育有大量的林子宗群和布嘎寺组火山岩。 前人研究获得了查孜地区林子宗群和布嘎寺组火山岩的形成年龄分别为55 ~71Ma、9.46 ~12.92Ma[25-26],在桑桑区以北30km 处的林子宗群火山岩中获得了49.8 ±0.92Ma 的锆石U-Pb 年龄[27]和 47.7 ± 2.2Ma、45.1 ± 1.6Ma 的全岩40Ar-39Ar 年龄[28],这些与本文获得的41.7 ~72.2 Ma 和10.1 ~17.2Ma 两组年龄较为切合。 本文获得的第三组年龄77.9 ~87.8Ma(4 个),其锆石可能是来自于林子宗群和布嘎寺组火山岩中的捕获锆石。 火山岩在岩浆侵位过程中可能捕获先成岩石的锆石,李勇等在对查孜地区典中组火山岩进行锆石U-Pb 测年时,获得的测试数据中亦有白垩纪岩浆岩(82.4 ~103.8Ma)的年龄记录[18]。 以上结果显示,本文所测样品中约有87%的碎屑锆石都可能来自于查孜及其附近地区的林子宗群和布嘎寺组火山岩。 另外,查孜及其附近地区发育的古新世(55 ~62Ma)和中新世(11 ~17Ma)侵入岩[25],也可能为洁居纳卓组提供了少量的沉积物质。

第四组年龄(463 ~1610Ma)所测锆石外形呈次圆状、圆状,显示锆石可能经历了较远距离的搬运或沉积再循环,考虑到洁居纳卓组以近源沉积为主,该类锆石最有可能是来自于附近地区的晚古生代永珠组和拉嘎组,为沉积再循环锆石。 前人研究结果[30]也显示永珠组、拉嘎组可以提供这些年龄的碎屑锆石。

综上所述,本文研究的洁居纳卓组是近源沉积的产物,许如错以南的查孜及其附近地区的林子宗群和布嘎寺组火山岩是其沉积物质的主要来源,古新世—中新世侵入岩和晚古生代地层也为其提供了少量的沉积物质。

4.3 对青藏高原隆升的沉积响应

青藏高原的隆升过程十分复杂,具有多阶段、不均匀、非等速等特征[30-31]。 不同学者利用不同的方法和手段对青藏高原新生代隆升阶段提出了多种划分方案,主要有三阶段[32-33]、四阶段[30,34-35]、五阶段[36]等不同的认识。 尽管不同学者的划分方案有所不同,但大多认为青藏高原在中新世之后发生过强烈隆升作用。 中新世—上新世时形成的近南北向地堑盆地,一般被认为是高原隆升到足够高度而开始垮塌的标志[11]。 藏南札达、普兰、冈仁波齐和吉隆等南北向地堑盆地形成于约10Ma 左右,它们早期快速裂隙充填,以冲积扇-辫状河相沉积为主(如旦增竹康组),约7 ~4Ma 进入盆地稳定发展充填期,以水下扇-湖泊三角洲-湖泊相沉积为主(如沃马组下段),4Ma 以后进入湖盆萎缩期,主要发育辫状河-冲积扇相(如沃马组上段)[37-38]。 本文研究的洁居纳卓组发育于冈底斯许如错南北向地堑盆地之内,主要由砾岩和粗砂岩组成,是近源快速堆积的产物,砂岩中发育平行层理、交错层理和波痕,显示以扇三角洲 - 河流相为主。 笔者认为,许如错地区的洁居纳卓组在空间分布、岩石组合、沉积时代和沉积环境等方面都可以与藏南的沃马组进行比较。 另外,对比冈底斯东段乌郁盆地的乌郁组和达孜组,认为洁居纳卓组在岩石组合、沉积时代、沉积环境等方面也具有一定的相似性。 上述地层均被认为是高原隆升-剥蚀的产物[37-39],因此许如错地区的洁居纳卓组也应该是高原隆升-剥蚀形成的,是上新世时高原隆升在冈底斯地区的沉积响应。

青藏高原隆升存在空间差异性,不仅不同地区隆升阶段性不同步,而且在同一地区的不同部位也往往表现出明显的差异隆升历史[31]。 洁居纳卓组是青藏高原局部构造差异隆升的结果。 物源分析显示,洁居纳卓组的沉积物主要来源于许如错南北向地堑两侧的高山。 中新世—上新世时期,在青藏高原整体隆升的大背景下,许如错地区早先形成的南北向正断层导致了不同部位的隆升差异和地貌分异,形成了南北向地堑盆地,隆升导致的强烈构造侵蚀在盆地低洼区形成了洁居纳卓组。

5 结论

对许如错南岸洁居纳卓组的砂岩样品进行碎屑锆石U-Pb 定年,获得的年龄可大致分为4 组:10.1 ~17.2Ma、41.7 ~ 72.2 Ma、77.9 ~ 87.8Ma、463~1610Ma。

结合岩石组合特征、ESR 测试结果和区域年龄资料,认为洁居纳卓组可能形成于上新世。 物源分析显示,许如错以南的查孜及其附近地区的林子宗群、布嘎寺组火山岩为洁居纳卓组沉积物质的主要来源,古新世、中新世侵入岩和晚古生代地层也为其提供了少量的沉积物质。 洁居纳卓组发育于许如错南北向地堑盆地之内,是上新世高原隆升在冈底斯地区的沉积响应,是青藏高原局部构造差异隆升的结果。

致谢:自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室的胡志中工程师在锆石U-Pb 测年实验和数据处理中给予了有益的指导和帮助, 审稿专家和编辑部老师对本文提出了宝贵的修改意见, 在此一并表示衷心感谢!