晚清朴学大师俞樾与好太王碑

——从俞樾隶书书法与好太王碑关系谈起

2021-04-01梁启政

梁启政

好太王碑是高句丽第十九代王广开土境平安好太王的墓碑,又称广开土王碑,位于今天中国的吉林省集安市,是清代光绪初年发现的高句丽时代的重要石刻文献。因为碑文中记载了高句丽与新罗、百济、倭等涉及今天朝鲜、韩国、日本等东北亚诸国古代史事,所以自被发现以来,即受到中、日、朝、韩等东北亚各国历史学者们的高度重视,相关研究成果丰富。好太王碑除了具有重要的文献价值外,还具有重要的文物价值。2004年经第28届世界遗产委员会会议批准成为世界文化遗产。除此之外,好太王碑碑面文字独特的书法形态亦广受书法爱好者青睐。晚清朴学大师俞樾不仅在文学、经学、古文字学等领域具有卓异的成就,同时在近代书法史上亦是名家,尤其是他独特的隶书书法别具一格,与高句丽好太王碑碑文书法具有相似之处。因此,以往人们在谈到好太王碑碑文书法对近代以来历史人物的书法具有较大影响时,往往会举其为例。那么俞樾隶书书法是否取法于好太王碑?围绕好太王碑,其是否有研究著述,成果如何?其得见好太王碑拓本又是在何时,来源于何处?笔者不揣鄙陋,略作探讨,还望有识者批评指正。

一、俞樾隶书书法与好太王碑之间的关系

最早提及俞樾曾关注过好太王碑的是近现代金石学家顾燮光的《梦碧簃石言》。《梦碧簃石言》在介绍好太王碑字体时,认为好太王碑“方严厚整在隶楷之间”,并有小注云:“俞曲园先生书即取法于此。”[1]后来,秦文锦《碑联集拓好太王碑(古鉴阁藏)》亦有“此碑(好太王碑——笔者注)为海东古刻之冠……昔清俞曲园太史隶法体方笔圆,饶有别趣。初疑其取法汉裴岑及刘君残碑。后见此拓,方知其书之所从出。可见古人名世,各有师承。彼根底未深,侈言创作者,多见其不知量耳。”[2]顾燮光说俞樾书法取自于好太王碑的来源不清楚,而秦文锦说俞樾隶书书法取法于好太王碑则是通过对俞樾隶书书法作品与好太王碑拓本中的文字字体相比照后得出的结论。

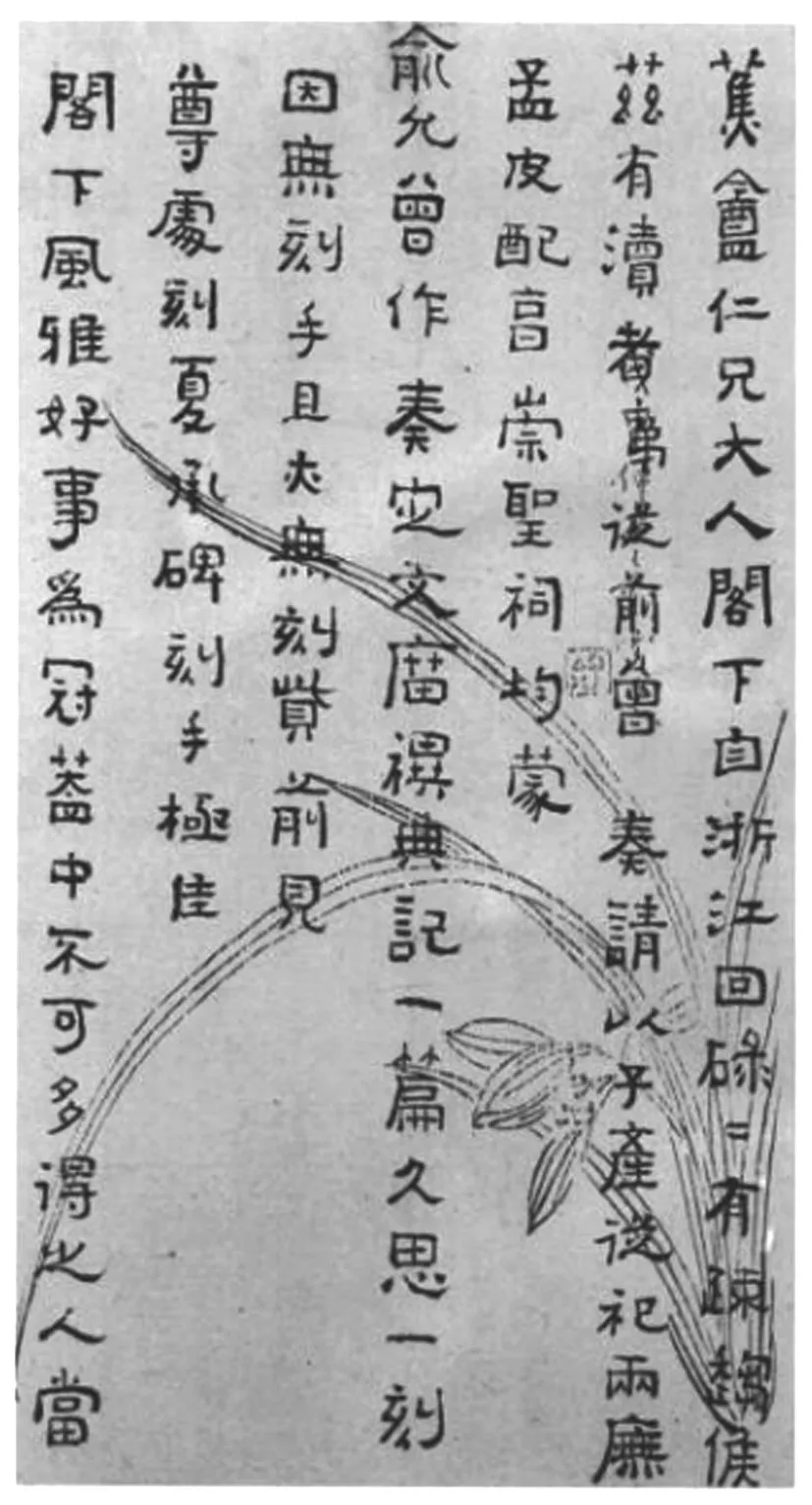

朝鲜学者朴时亨在其《广开土王陵碑》一书附录《碑文的著录、研究及其出版》中有“俞樾的高句丽隶书”一目,对高句丽好太王碑文字字体书法对俞樾的影响进行了研究。他接受了秦文锦在《碑联集拓好太王碑(古鉴阁藏)》中关于俞樾隶书书法取法于好太王碑的见解,并征引了近代上海文明书局出版的《名人尺牍墨宝》第一集《卷六》中收录的俞樾致杨昌濬(字石泉)的一通书写字体与好太王碑碑文字体相似的信札(图1),认为俞樾的隶书书法取自于好太王碑。与此同时,他认为俞樾可能在好太王碑发现后不久就得到过好太王碑拓本,其来源是早期好太王碑拓本藏有者李鸿裔或吴大澂[3]。

图1俞樾致杨昌濬信札

针对俞樾隶书书法是否取法于好太王碑,我国学者王健群先生发表过不同的见解:

顾燮光在小注中说俞曲园的隶书书法学自好太王碑(以后秦文锦在《碑联集拓》中进一步发挥此说),未免妄加推测。俞樾(曲园)生于道光元年(1821年),卒于光绪三十二年(1906年)。按时间推算,当真正的拓本传到他的手里,他已经是七十岁左右了。他平生喜书篆隶,早自成一家。怎能说他的隶书书法来自好太王碑呢?我看这种猜测是因为好太王碑的字体是东晋的隶书,且源于汉隶,所以以师古为宗的俞曲园的书法中有似好太王碑字体的地方,这是可能的,也是必然的,一定认为是学自好太王碑是讲不通的。①王健群先生文中言俞樾的卒年时间为1906年应是误记,俞樾的卒年时间是在1907年。[4]

王健群先生对于俞樾的隶书书法是否取法于好太王碑提出的质疑与分析应该说还是有道理的,然而王健群先生并没有就这一问题作进一步深入地考证。近来亦多有研究俞樾书法者在研究俞樾隶书书法与好太王碑之间关系时,对王健群关于俞樾隶书书法与好太王碑之间关系的这一质疑论述没有给予足够的关注。他们与朴时亨一样,通过将俞樾隶书书法作品或者隶书书法信札与好太王碑碑面文字书法相比较,认为俞樾的篆隶书法即取法于好太王碑[5],但是他们并未对俞樾隶书书法作品的写作时间以及俞樾获得好太王碑拓本具体时间进行深入考察。

对于俞樾隶书书法是否取法于好太王碑,笔者认为王健群先生的质疑应该予以重视,有必要在此基础上作进一步讨论。应该说,在关于俞樾隶书书法是否取法于好太王碑的论述中,以朝鲜学者朴时亨的论述最具有代表性。他在论述俞樾隶书书法取法于好太王碑时,一方面他从好太王碑拓本流传经过角度考察,注意到李鸿裔、吴大澂与俞樾的师生关系,而李鸿裔与吴大澂又都是好太王碑发现以后早期拓本的藏有者,因此他分析俞樾见到好太王碑拓本应该与此两人有关,从逻辑关系上来看,这一分析有一定的道理。另一方面,朴时亨引用了俞樾致杨昌濬的一通隶书书法信札作为证明俞樾隶书书法取法于好太王碑。从朴时亨所引用的该通俞樾致杨昌濬书札的书写字体上来看,确实与好太王碑碑文书法有相似之处。朴时亨的关于俞樾书法的论述既有合理的推论,又有具体的实证,似乎可以证明俞樾的隶书书法取法于好太王碑。然而如果我们对此进一步作深入考察的话,就会发现朴时亨认为俞樾隶书书法取法于好太王碑的观点实际上是不能够成立的。

首先,朴时亨认为俞樾得见过好太王碑拓本的来源是从其弟子李鸿裔或者吴大澂处获得的。这一认识仅仅是一种逻辑上的推测,到目前为止还没有资料可以证明。其次,从朴时亨所引证的俞樾致杨昌濬的书札来分析,这在今天看来也是有问题的。朴时亨所引用的俞樾手札最初收录于宣统二年(1910)上海文明书局出版的《名人尺牍墨宝》第一集(卷六)之中,后来又被收入到《明清名人尺牍墨宝二集》第二集之中[6]。该信札没有署具体写信时间。据张燕婴《俞樾函札辑证》一书考证,该信札是同治十二年(1873)俞樾写给浙江巡抚杨昌濬的。[7]522我们知道,俞樾的弟子李鸿裔最早获得好太王碑拓本的时间是在光绪九年(1883)九月,其好太王碑拓本来源于曾任东边道道员陈本植幕僚的李超琼,而吴大澂最早获得好太王碑拓本的时间是在光绪十二年(1886)二月,其好太王碑拓本来源于曾任怀仁县知县的陈士芸[8]。如果按照朴时亨的见解,以此信札来证明俞樾见到好太王碑拓本,而且其书法取法于好太王碑的话,那么俞樾见到好太王碑拓本的时间至少应该在同治十二年(1873)之前,而非光绪九年(1883)至光绪十二年(1886)之间。

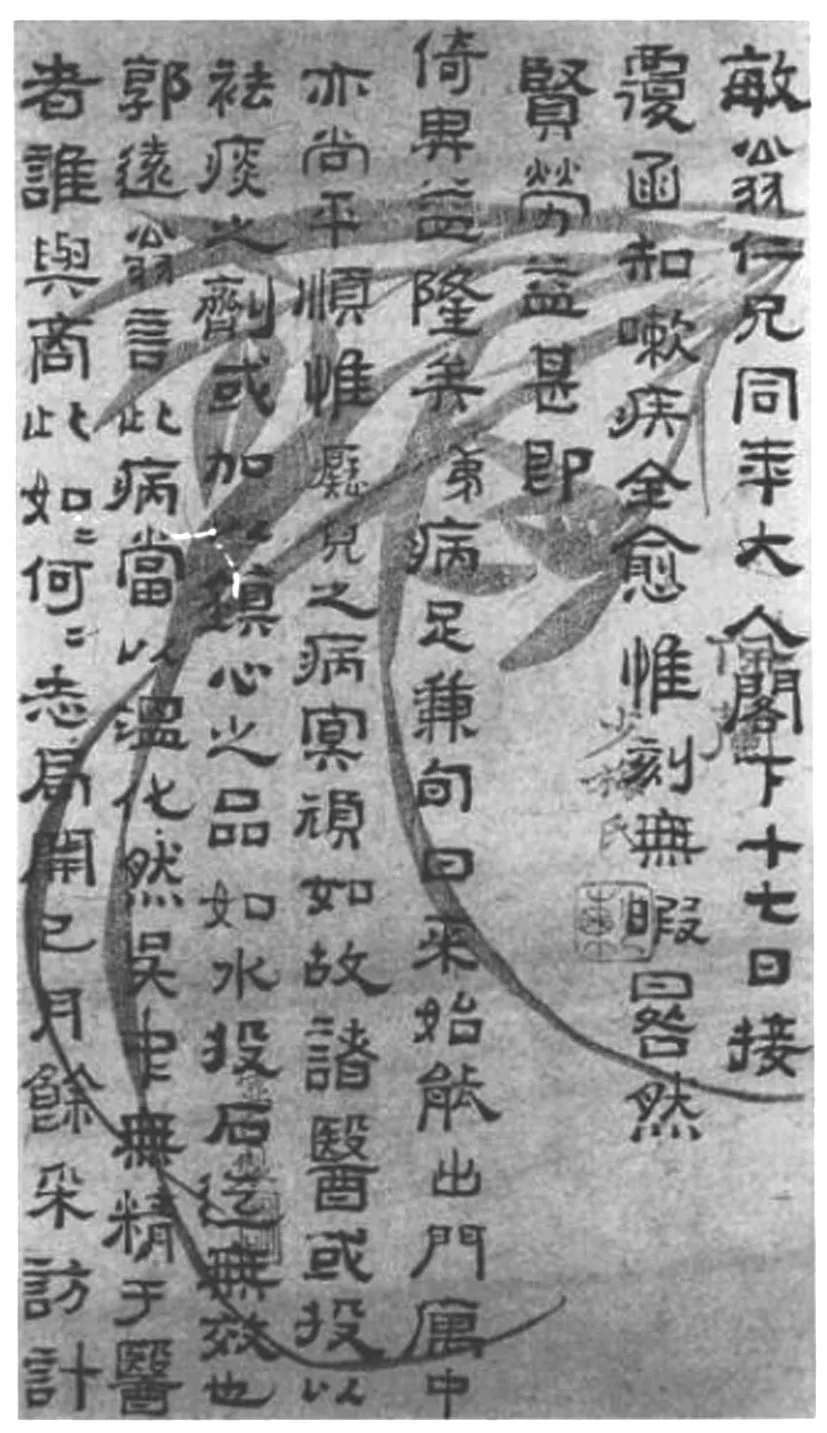

关于好太王碑发现的时间,以往分别有同治末年说、光绪二年说、光绪初年说(二年或三年左右)、光绪三年说、光绪六年说、光绪八年说等不同说法。随着新史料的逐渐发现和学者们的研究,同治末年说、光绪二年说、光绪初年说(二年或三年)、光绪八年说逐渐被学界所否定。当然,即使有人认为同治末年说成立,俞樾书法取法于好太王碑也是很难成立的。我们知道,同治作为清穆宗爱新觉罗·载淳的年号,自同治元年(1862)至同治十三年(1874),前后共13年,如果说好太王碑发现于同治末年的话,那么时间至少应当是在同治十年(1871)之后。但是,上海科学技术文献出版社2011年12月出版的上海图书馆编《俞曲园手札·曲园所留信札》上册收录有大量俞樾隶书手札原稿,其中不少书写字体与朴时亨所引用的手札书写字体相同,与好太王碑碑文书法有类似之处,兹举数例如下(图2~图4)。

图2《俞樾致唐翰题》[9]20

图3《俞樾致应宝时一》[9]33

图4《俞樾致应宝时二》[9]51

据张燕婴《俞樾函札辑证》一书考证,图2《俞樾致唐翰题》的信札书写于同治六年(1867)[7]364,图3《俞樾致应宝时一》写于同治五年(1866)[7]540,图4《俞樾致应宝时二》写于同治六年(1867)[7]553。这些书札的书写时间均早于朴时亨所举之俞樾致杨昌濬书札之前,为同治中期以前,显然不应算作同治末年。也就是说,在好太王碑发现之前俞樾的隶书书法就已经成型且与好太王碑碑文书法相似。因此,我们说俞樾的隶书书法并非取法于好太王碑。

二、俞樾的《句丽古碑歌(有序)》

好太王碑自发现以来引起了中国金石家以及学者们的关注,那么作为朴学大师的俞樾是否见到过好太王碑拓本或释文并曾著有有关好太王碑的相关著述呢?笔者在考察近代以来中国学者关于好太王碑研究相关著述时,注意到俞樾曾著有《句丽古碑歌(有序)》一首收录于其所著的《春在堂诗编·丁戊编》之中,有必要将此文移录并简单加以标点以便讨论。

句丽古碑歌(有序)

高句丽之建国始于朱蒙。朱蒙者,东扶余国王得河伯女,闭之室中,日照之而孕,既而生一卵,有一男破卵出,即朱蒙也。故自言日子、河伯外孙,见《魏书·高句丽传》。此碑亦云我皇天之子,母河伯女郎,与史合。史又言夫余之人谋杀之,朱蒙东南走,遇大水,鱼鳖并浮为之成桥,与此所云渡奄利水事亦合。《后汉书·东夷传》亦载此事,云南至掩㴲水。掩㴲即奄利之异文。惟《魏书》言名朱蒙,《后汉书》言名东明,疑东明是其名,朱蒙是其王号,彼国之例固然也。此碑云邹牟,与史不合,然朱与邹、蒙与牟一声之转,朱蒙为邹牟犹掩㴲为奄利,译音固无定耳。碑首所云虽似虚诞而实见正史,凡言高句丽之先者类如是也。此碑则为其十七世孙广开土而立。据《朝鲜史略》,晋孝武帝太元十七年,高句丽故国壤王伊连薨,太子谈德立,是为广开土王。至安帝义熙九年谈德薨(王甞下令崇佛求福立国社修宗庙在位二十二年),子巨连立,是为长寿王。然则广开土立于太元十七年壬辰,薨于义熙九年癸丑,止二十二年,此云卅有九宴驾,乃计其生年,非计其享国之年。上文云二九登祚,由十八岁数至二十二年,适三十九矣。此王名谈德,广开土是其王号,而又云号永乐太王,岂永乐是其年号耶?明成祖年号永乐,当时且不知前凉、南唐及宋方腊皆有此号,高句丽号更非所知矣。广开土亦是约举之辞,碑首云广开土境平安好太王,后云广开土境好太王,可知此是美称,犹中国之徽号,故文有详略,而约举之,则但曰广开土也。碑云永乐五年岁在乙未,其下又有六年丙申,八年戊戌、十年庚子、十四年甲辰、十七年丁未、廿年庚戌,纪载历历,则当立于晋太元十六年辛卯,薨于义熙八年壬子,可以订正《朝鲜史略》之误。碑云以甲寅年九月廿九日乙酉迁就山陵,则薨后两年而葬也。碑为守墓而立,盖其国旧俗,以国人供王墓洒扫,广开土王遗命则欲以所掠取濊韩之奴客充之,而又虑其不知法则,故参用国人之意。碑所云国烟三十,看烟三百,皆谓此种人也。碑立于义熙十年,至我朝光绪二十四年凡一千四百八十五年,而碑文完好如新,惟缺一百五十余字,未知何故,疑有所讳而铲去之也。日本使者中岛时雨(雄)以拓本自京师属花农寄赠,因赋此诗。

高句丽之始,鼻祖曰朱蒙。生自东夫余,神物殊凡庸。以日为阿耶,以河为阿翁。一朝避难去故土,大河前阻无戨戙。河伯闻之大惊诧,嗟吾外孙途其穷。立召鱼鳖鼋鼍龟鲛龙,钩连成桥环环如长虹。履之而渡何从容,洵由神力非人功。宜乎立国七百有五岁,二十八世长为东夷雄。传十七世而至广开土,神武颇有邹牟风。二九登祚号永乐,国富民殷五谷丰。每战必胜攻必克,扫除部洛如拨麷(碑书部落作部洛)。惜乎寿不永,三十九而终。不及其子号长寿,在位七十九年寿过殷中宗。乃为山陵制,颇较先代隆。洒扫之户三百有三十,三新一旧相弥缝。新者濊韩奴客,旧者仍使国民供。爰有国烟看烟别,刊碑示禁藏祠宫。此碑立于晋义熙,至今一千四百八十五年犹若新磨礲。文不尽可识,义不尽可通。要其书法实雄秀,令人如对古鼎钟。是时北方碑刻险怪可怖畏,南人又以俗书姿媚欺儿童。句丽古碑谁所写,汉隶虽远堪追踪。东瀛仙客知我好古胸有癖,远从日下邮寄来吴中。花农太史逞臆说,谓我下笔颇与同其工。鱼目难与夜光混,虎贲岂敢中郎充。惟爱此碑自奇绝,不辞连日摩双瞳。百残即百济,平穰即平壤,既可以证史文异,赫奴为赫怒,唯有为虽有,更可以知古字同。呜呼!元菟、乐浪故土今已不可问,惟此片石奇光尚烛扶桑红。[10]

《春在堂诗编》中所收录俞樾所作诗文均按写作时间排序,《句丽古碑歌(有序)》之前一篇为《戊戌元旦试笔》,后一首为《上巳口占》。上巳即上巳节,时间在每年的农历三月初三。由此可知俞樾写作《句丽古碑歌(有序)》的时间当在戊戌年(1898)的农历元旦与三月三日之间。

俞樾在《句丽古碑歌(有序)》中说他所见到的好太王碑拓本是“日本使者中岛时雨(雄)以拓本自京师属花农寄赠”的,但没有提及具体赠送时间,应在写此古碑歌前不久。俞樾所提到的中岛时雨(雄)为日本中岛雄(1853—1910),号时雨,日本嘉永六年(1853)生于江户(今东京),家中世代为幕臣,幼名太郎一。[11]自明治十一年(1878)到北京,直到明治三十六年(1903)七月才返回东京外务省任职,期间除了曾有数次短暂回国外,在北京日本驻清公使馆任职长达25年之久。著有《随使述作存稿》《在清我公使馆与总署往复文书目录》等。中岛雄是如何与俞樾结识,两人之间是否有直接的交往还不清楚。不过,俞樾与日本的岸田国华(字吟香)、井上政(字子德)、竹添光鸿(字渐卿,号井井)交谊颇厚,其学术声望在当时的日本非常之高确是事实。曾两度出使日本,对日本文坛动态颇为熟稔的清国驻日公使黎庶昌在给俞樾的信中亦表达过日本人对俞樾的敬仰之情:“先生今之南合祭酒也,名声重于海外,日本人仰望为泰山北斗,凡论汉土今世宿学,莫不首及先生。曲园之名,与香山并重,《白氏文集》庐山本中国无存,而日本犹有活字版印者,即推服可知矣。”[12]王宝平《晚清耆儒俞樾在明治日本》一文通过对日本明治时期报纸、杂志和书籍上刊登的有关俞樾的史料进行研究,充分证明俞樾生前受到了日本文人的尊敬和爱戴。[13]

俞樾获得中岛雄的好太王碑拓本是通过徐琪转送的,徐琪即为《句丽古碑歌·序》和《句丽古碑歌》中提到的花农。徐琪(1859①关于徐琪生年,参见卢辅圣主编《近代字画市场实用辞典》,上海:上海书画出版社,1999年,第103页;周斌编《中国近现代书法家辞典》,杭州:浙江人民出版社,2009年,第616页,均记作1849年。来新夏主编《清代科举人物家传资料汇编(11)》所载徐琪简历记其生于咸丰戊午年(1858年)十二月二十九日,公历为1859年。—1918),浙江仁和县人,字函哉,号花农[14],又号俞楼,室名玉可盦(有《玉可盦词》)、九芝仙馆(有《九芝仙馆行卷》)、香海盦、瑞芝轩、瑞薇轩、青琅玕馆。光绪六年(1880)进士。授编修,历任山西乡试副考官、广东学政、兵部侍郎。工诗词、书画,善花卉,神似恽南田。著述有《云麾碑阴先翰诗》《鸾纶纪宠诗》《冬日百咏》《留云集》《墨池赓和》等[15]。徐琪为俞樾最为得意的弟子。[16]中岛雄在驻北京期间,通过与京城里的文人学士广泛交游接触,探听消息,切磋学问,交流思想,进一步加深对中国的认识。曾与总理衙门大臣曾纪泽、袁昶,翰林院编修江标,京师大学堂总办后来又改任驻日公使的李盛铎等人交好。彼此过从密切,相交颇深。[17]徐琪在北京任职期间,与中岛雄之间一定有接触和交流。或许在接触的过程中,中岛雄了解到了徐琪与俞樾之间的师生关系,慕于俞樾的学术声誉,因此通过徐琪得以与俞樾结缘并将好太王碑拓本通过徐琪转赠给了俞樾,俞樾遂据此作了《句丽古碑歌(有序)》一文。

从内容上来看,《句丽古碑歌(有序)》可以为两个部分,一为《序》,一为《句丽古碑歌》。在《序》中,俞樾征引《魏书·高句丽传》《后汉书·东夷传》《朝鲜史略》等史籍,用简短的篇幅对好太王碑中的相关记载内容进行了考证。对高句丽始祖在《魏书》名为“朱蒙”,《后汉书》名为“东明”,好太王碑记载为“邹牟”进行了分析,怀疑“东明”是其名,“朱蒙”是其王号。认为好太王碑中记载的“邹牟”与历史文献中记载的“朱蒙”不合,原因是古时声转“译音固无定耳”。俞樾正确地考证出好太王碑的主人是谈德,好太王碑建立的时间是在晋义熙十年(414年)。他认为好太王碑中记载的“广开土境平安好太王”“广开土境好太王”之名是美称,犹如中国皇帝的徽号,认为好太王碑碑文中的“永乐”或许是高句丽的年号,并举在明朝永乐之前,历史上前凉、南唐及宋方腊都曾用永乐作为年号。通过好太王碑碑文中关于好太王继位之年和卒年的考察,俞樾认为好太王当立于晋太元十六年辛卯(391),薨于义熙八年壬子(412),并以碑证史,订正了《朝鲜史略》中关于好太王即位及卒年之误。关于好太王碑的性质,近代以来中国学者有着不同看法,有的认为是墓碑,有的认为是纪勋碑,而俞樾认为该碑是为“守墓而立”。对于好太王碑的书法,俞樾给予了高度的评价,他认为好太王碑的书法雄秀、险怪,与南方书法“俗书姿媚”不同,好太王碑的书法来源于古代的汉隶。俞樾精通古文且精于书法,他对好太王碑书法的认识在今天无疑也是值得重视的。与俞樾关系密切的弟子徐琪亦盛赞俞樾的书法与好太王碑酷似,这从另外一个角度也可说明我们前面所论述的那样,俞樾的隶书书法实际上并非取法于好太王碑,而是与好太王碑书法一样,取法于古代的汉隶。

三、关于中岛雄赠送给俞樾的好太王碑拓本

我们知道,俞樾在作《句丽古碑歌(有序)》时见到了中岛雄赠送给他的好太王碑拓本,那么必然要对拓本进行释文然后才能考证,并在此基础上才能作有《句丽古碑歌》。但在《句丽古碑歌·序》中,俞樾并没有提到自己依据中岛雄所赠拓本作好太王碑释文之事,而关于该拓本,亦没有过多的介绍,仅言“碑文完好如新,惟缺一百五十余字,未知何故,疑有所讳而铲去之也。”中岛雄赠送给俞樾的好太王碑拓本究竟是什么样的拓本呢?光绪二十四年(1898)之时,已经有了从好太王碑碑面上直接拓出的拓本,但从俞樾所言“碑文完好如新”的表述来看,俞樾所见到的好太王碑拓本应该是字迹较为清晰的拓本,而不应该是后来学者们所说的“原石拓本”或者好太王碑碑面被石灰涂抹之后拓出的拓本。另外,作为日本驻清国的外交官,中岛雄赠送给清朝文化学者好太王碑拓本,不由使我们想到了此前中岛雄的上级即日本驻清公使大鸟圭介在光绪十八年(1892)三月向江标赠送过《会馀录》第五集之事[18]。那么俞樾所见到的“句丽古碑”是否与此前江标所见到的一样都是亚细亚协会石印刊行的《会馀录》第五集呢?我们知道,亚细亚协会于明治二十二年(1889)六月石印出版的《会馀录》第五集作为研究好太王碑的专辑,除了刊载有近代日本参谋本部间谍酒匂景信带到日本的好太王碑石印拓本外,还有《高勾丽碑出土记》《高勾丽古碑考》《各书参考》《高勾丽古碑释文》等内容,然而俞樾未曾提及这些内容。而其在《句丽古碑歌序》中考证好太王碑中的高句丽史事时,亦未提及或引用收录于《会馀录》第五集中《各书参考》所列众多中外文献资料内容,而仅仅依据《魏书·高句丽传》《后汉书·高句丽传》和《朝鲜史略》三书。因此,笔者认为俞樾应该并未见到亚细亚协会刊印的《会馀录》第五集全本,而应是亚细亚协会石印刊行的《会馀录》第五集的抽印本。

关于亚细亚协会石印刊行的《会馀录》第五集的抽印本,学界很少有人提及,目前所见到的也只有20世纪40年代日本義山泰秀《有关高句丽好太王碑明治年间的二三本刊物》一文。在该文中義山泰秀介绍了亚细亚协会刊行的《会馀录》第五集的抽印本:“明治二十二年六月三日出版,亚细亚协会编辑兼发行,纵20.2cm、横13cm的和缀本,没有目录,不过内容卷头有一张原碑文字大小的集‘勾丽古碑’的横幅,由缩写拓本二十二张(以上照片石印)、《高句丽古碑释文》五张(活印)组成。”[19]義山泰秀没有见到过亚细亚协会《会馀录》第五集的全本,但他推测这个本子应该是《会馀录》第五集的“别刷”,即另印本,或称抽印本,義山泰秀的这一推测是正确的。中国国家图书馆普通阅览室藏有一本《会馀录》第五集的抽印本(索书号:古832/994),该抽印本为石印本,前有横幅集“勾丽古碑”四字。内容由两部分构成,一为石印酒匂景信带回日本的好太王碑拓本,一为作者不详的《高勾丽古碑释文》,这些内容都与亚细亚协会明治二十二年(1889)六月刊印的《会馀录》第五集中所收录内容完全相同,版权页亦与《会馀录》第五集无异。与《会馀录》第五集不同的是,该本无《高勾丽碑出土记》《高勾丽古碑考》《各书参考》等内容。这应该就是義山泰秀所说的《会馀录》第五集的“别刷”。

对于亚细亚协会刊印《会馀录》第五集抽印本的制作和出版目的,義山泰秀认为“毫无疑问这是为宣传好太王碑”[19]。義山泰秀的这一认识是正确的,但是他没有对日本宣传好太王碑的目的作进一步的表述。我们知道,自好太王碑发现以后,光绪九年(1883)日本参谋本部间谍酒匂景信到当时的怀仁县(今桓仁县)通沟口(今集安)秘密侦测,并获得一套好太王碑拓本,于次年带回日本,交给了参谋本部,参谋本部立即组织人员对好太王碑进行考释和研究。他们发现好太王碑碑文中记载了有关古代倭的记事内容,认为此为不可多得的日本古代史料,对日本历史研究具有重要的价值。正如横井忠直在《高勾丽古碑考》中所言“碑文中有大关系于我者,辛卯渡海破百残新罗为臣民数句是也。古来汉、韩史乘,唯书我寇边通聘,未尝书百济新罗臣民于我,盖讳国恶也。此碑建于三朝鼎峙之世,成于高驹骊人之手,故不复为二国讳。能使当日事实暴白于一千六百余年之后,其功可谓伟矣。”[20]明治维新以后,随着日本近代化的开始,国力日盛,并开始谋求向外发展与扩张,日本参谋本部将好太王碑研究成果和相关资料汇成专集,于明治二十二年(1889)六月作为亚细亚协会编辑的《会馀录》第五集公开出版发行,并广为宣传,其最终目的就是宣传历史上日本曾经侵略和占领过朝鲜半岛,并为后来军事入侵朝鲜半岛寻找历史依据。亚细亚协会在公开发行《会馀录》第五集的同时,又制作成只载有好太王碑拓本和释文的抽印本,显然其目的应与刊行《会馀录》第五集的目的相同。作为日本驻清外交人员的中岛雄将只载有好太王碑拓本和释文的《会馀录》第五集抽印本赠送给朴学大师俞樾,这一举动不仅仅是由于俞樾“好古”的原因,这其中显然还隐含着上述的特殊政治目的。

值得注意的是,俞樾在《句丽古碑歌·序》中提到“惟缺一百五十余字”的原因时,言“未知何故,疑有所讳而铲去之也”。俞樾怀疑好太王碑拓本中文字缺失的原因是因为好太王碑碑文中记载的相关史事内容为人所忌讳,因此故意被人为铲去。在日朝鲜学者李进熙曾在1972年发表和出版的著述中提出,近代以来日本陆军参谋本部曾经派出间谍对好太王碑进行过数次涂改,进行过石灰涂抹作战,这在东亚史学界产生了巨大的影响,并形成学术争论。后来经过学者们对好太王碑的研究和实地考察,虽然对进行石灰涂抹的原因还有不同认识,但是还没有发现人为故意将碑面文字铲去的现象。那么早在光绪二十四年(1898)时的俞樾为何认为好太王碑碑面文字的缺失是被铲去的呢?

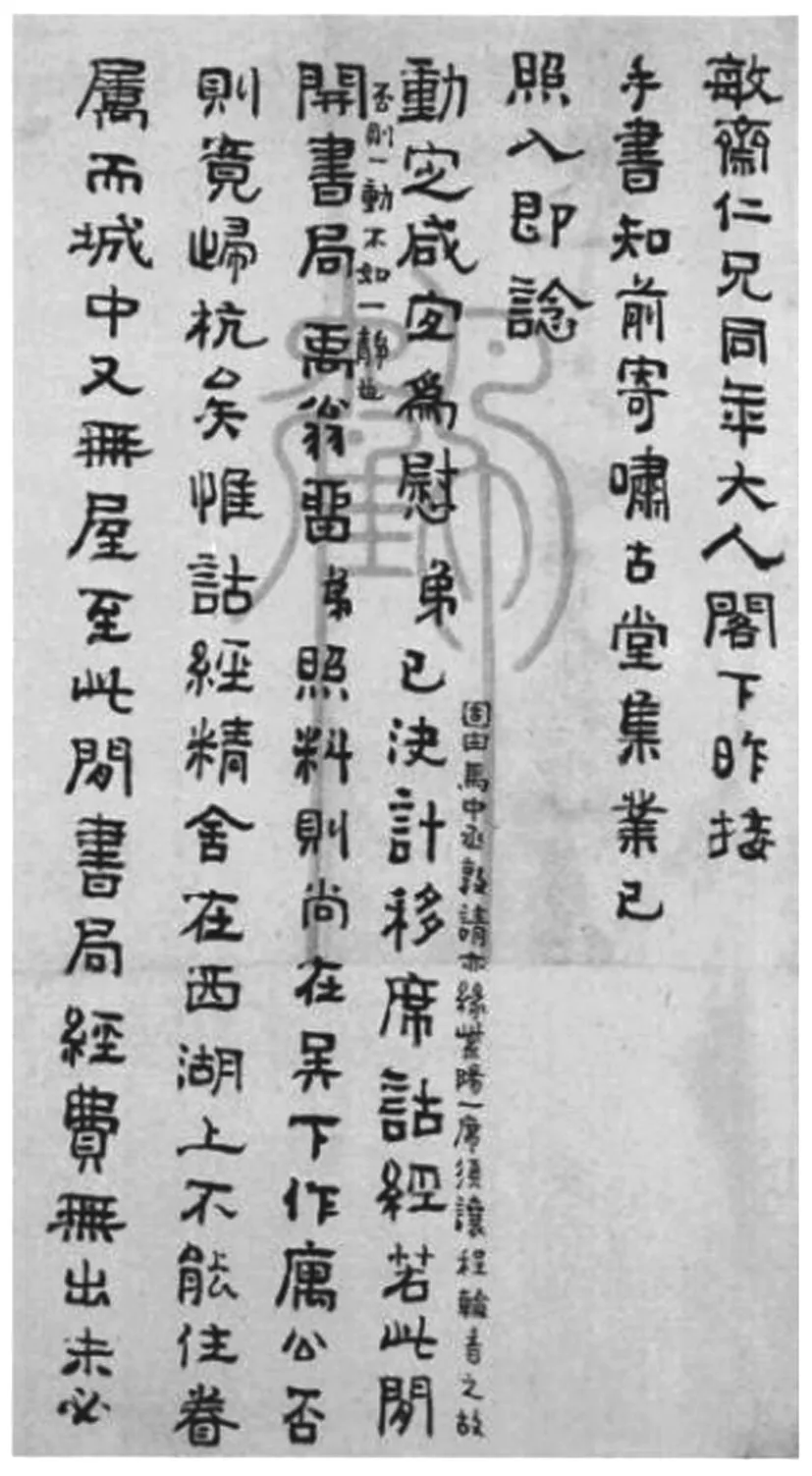

俞樾产生这样的想法,应该是跟他所见到的石印《会馀录》第五集抽印本所载的好太王碑拓本有关(图5)。我们知道,该拓本是以日本参谋本部间谍酒匂景信带回日本的那份好太王碑拓本为底本石印出版的。酒匂景信带回日本的好太王碑拓本并非直接从好太王碑碑面拓制完成,这样就造成了缺少文字处空格比较整齐,也正是因为如此,俞樾才产生了好太王碑中的有些文字可能被铲掉的想法。

从俞樾依据中岛雄赠送给他的《会馀录》第五集抽印本所刊载的酒匂景信带回的双勾加墨本认为好太王碑中的有些文字被铲去来看,俞越此前对好太王碑并不了解,他在获赠《会馀录》第五集抽印本之前,并没有见到过好太王碑拓本,这应是俞樾首次知晓并见到好太王碑拓本。

图5《会馀录》第五集所载好太王碑拓本

四、结语

好太王碑自近代发现以来,随着其拓本流传,引起了金石学家以及历史学者们的重视,而其独特的隶书书法形态亦被书法爱好者们所喜爱。以往人们在探讨好太王碑书法对近代人物书法具有较大影响时,常常以近代朴学大师、书法家俞樾为例。本文通过对俞樾隶书书法信札写作年代以及俞樾获得好太王碑拓本时间的考察,认为俞樾的隶书书法并非取法于好太王碑,而是取法于古代的汉隶。

俞樾首次见到好太王碑拓本的时间应该是在光绪二十四年(1898),其来源是日本驻清外交官中岛雄通过徐琪赠送他的亚细亚协会出版的《会馀录》第五集抽印本,该本中载有石印日本参谋本部间谍酒匂景信带回日本的好太王碑拓本和姓名不详者所作好太王碑释文。俞樾依据中岛雄赠送给他的石印好太王碑拓本和好太王碑释文写出了《句丽古碑歌(有序)》一文,正确地考证出好太王碑的主人以及好太王碑建立的年代,并对好太王碑中记载的相关史事进行了考证,并通过以碑证史订正了《朝鲜史略》一书中有关好太王即位与卒年之误。

日本驻清外交人员中岛雄向俞樾赠送石印好太王碑拓本与曾任日本驻清公使大鸟圭介向清末学人江标赠送亚细亚协会刊行的好太王碑专集《会馀录》第五集相似,都隐含着特殊政治目的,即为近代以来日本谋求海外发展、军事入侵朝鲜半岛制造历史依据和舆论。