交通基础设施、空间溢出与农村减贫

——基于面板数据的实证研究

2021-04-01张莎莎郑循刚张必忠

张莎莎,郑循刚,张必忠

(四川农业大学 管理学院,四川 成都 611130)

改革开放以来,随着农业农村改革的不断深入和扶贫工作的大力推进,我国反贫困工作取得了巨大成就,成为世界上减贫人口最多的国家,为世界经济发展中减贫目标的实现贡献了重要力量。但是,根据2015年联合国发布的《千年发展目标2015年报告》,全世界范围内城乡之间的贫富差距仍然明显。交通因素是造成这种情况的重要原因。交通基础设施在城乡间发展的不均衡,会引起持续的空间不平等,最终导致城乡在经济增长和发展机会等方面出现差距[1]。“一路通,百业兴”。道路的可达性可以加速生产要素的流动,因此交通运输是实现扶贫的基础性和先导性条件[2]。近年来,我国坚持通过多种方式和途径实施交通扶贫开发,以期实现城乡交通运输一体化。交通运输部在统筹贫困地区交通需求的基础上,以集中连片特困区为重点,通过招商引资联合全社会力量参与兴修铁路、等级公路、等外公路、瓶颈路等,通过增加道路的可及性,极大地改善了贫困地区的交通运输条件。贫困人口主要分布在农村地区,近年来实施的大规模发展交通基础设施的政策是否能够促进农村贫困的减少?不同的交通基础设施能在多大程度上影响农村减贫?交通基础设施具有互通互联的特性,一个地区交通运输的发展对周边邻近地区的农村减贫是否会产生空间溢出效应?政府应该运用怎样的交通政策手段来帮助农户进一步脱贫致富?对于这些问题的深入探索,有助于我们客观认识和评价交通基础设施在农村减贫方面的作用和效果,具有重要的理论价值与现实意义。

关于交通基础设施与农村减贫的关系,国内外众多学者主要从提高农业产量、增加农民人均收入、缩小城乡差距、促进经济增长等方面进行了深入细致的研究,并且获得了大量有价值的成果。樊胜根[3]运用不同数据和方法证实,交通基础设施能够通过提高农业生产率和农业产出来实现农村减贫。交通运输的发展不仅有利于农民获得方便的货运服务,降低商品运输成本,还能提高商品交易效率[4-5],促进农业机械和农业技术实现大规模的跨区推广,从而提升农业生产率和农业产出[6]。有些学者认为,交通条件的改善可以通过不同途径增加穷人的收入和福利:交通基础设施建设和相关行业的发展,不仅为低技能劳动者创造了大量的就业机会,还能降低出行成本,促进劳动力流动转移,增加其参与非农就业的机会,从而减少贫困发生[7];此外,顺畅的交通可为农村地区提供高效便捷的消费、医疗、运输、金融等服务[8],加深城乡互动交流[9],提升穷人的教育医疗水平[10]。还有学者认为,交通的改善不仅能增加农民收入,还能缩减收入差距。任晓红等[11]将交通基础设施作为变量引入空间经济学模型,发现改善交通对农民增收的促进作用远大于城镇居民;康继军等[12]通过实证研究证明,发展交通基础设施可以显著缩减城乡收入差距,从而实现农村减贫。大量研究表明,交通基础设施能够促进经济增长,并通过“涓滴效应”增加贫困人口收入。鞠晴江[13]通过对我国数据的分析研究,发现道路交通设施的投入能够有效促进经济增长和农村减贫。董焰等[14]和郭君平[15]认为,交通状况的改善能促进乡村旅游产业和非农经济的发展,促进产业结构优化,从而为穷人创造更多的工作机会和工资收入。

现有文献从不同角度研究了交通基础设施对于农村减贫的影响,大多采用时间序列分析、面板协整分析、风险价值模型(VAR)、格兰杰因果关系(Granger causality)等方法。但是以上文献的假设前提都是交通基础设施和农村减贫之间具有空间线性关系,忽略了其可能存在的空间异质性。由于各个地区经济社会发展水平各异,且交通基础设施具有互联互通的特性,如果忽略变量的空间影响,会造成参数估计结果偏差。本文利用2008—2017年全国30个省区市(不含西藏)的面板数据,构建邻接矩阵和反地理距离矩阵,在相关空间检验的基础上选择合适的空间面板模型,分析铁路密度和公路密度对农村减贫的直接效应和空间溢出效应。本文可能的贡献在于:首先,通过空间计量模型测算出交通发展对农村减贫的直接效应和空间溢出效应,解决现有研究忽略空间异质性而导致的参数估计偏差问题;其次,进一步分析东、中、西部地区铁路密度和公路密度对农村减贫的直接效应和空间溢出效应,为政府在不同区域制定政策提供理论依据;最后,在研究方法上,本文在空间相关性检验、豪斯曼(Hausman)检验、拉格朗日乘子(LM)检验、似然比(LR)检验和瓦尔德(Wald)检验的基础上,最终选定最优空间计量模型进行实证分析,并运用偏微分方法进一步分解了交通基础设施对农村减贫的直接效应和空间溢出效应,为此类研究提供了可供参考的研究方法。

1 交通基础设施对农村减贫的机理分析

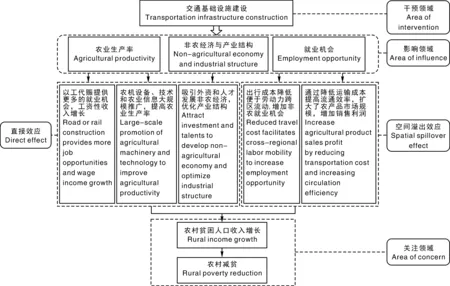

本文借鉴亚洲开发银行2003年发布的政策文件——《Infrastructure and poverty reduction: what is the connection?(基础设施与减贫:两者之间的关系)》[16],构建了交通基础设施对农村减贫的理论分析框架(图1)。交通基础设施通过直接效应和间接效应(空间溢出效应)影响农业生产率、就业机会、非农经济与产业结构,进而促进农村贫困人口收入增加,实现农村减贫。

直接效应是指交通基础设施的发展对于当地农村地区减贫具有促进作用。首先,交通基础设施的建设、维修、养护需要大量的低技能劳动力,为周边贫困农民创造了大量的非农就业岗位,有助于促进其工资性收入的增加[7]。其次,农村道路的可达性为农机设备、农业科技和农业信息大规模的推广应用提供了有利条件,有助于提高农业生产效率和农业产出,增加当地农民的经营收入。最后,交通运输水平的提高有利于吸引外资和人才发展乡村产业,进而刺激加工业、旅游业、服务业等非农经济快速发展,推动产业结构优化升级,为贫困人口提供充足的创业和就业渠道,从而实现增收减贫[15]。

间接效应也称空间溢出效应,是指由于交通基础设施具有互联互通的特性,周边邻近地区交通基础设施的改善对于本地的农民减贫也有促进作用。大范围交通网络的互通能够降低农村人口的出行成本,促进农村贫困劳动力向周边发达地区流动,增加其参与非农就业的机会,促进其收入的稳定增长[17]。同时,连接农村贫困地区的交通线路可以有效缩短生产和销售区域之间的运输时间,降低运输成本,提高流通效率[4],有助于扩大农产品的市场规模,增加经营利润,从而有效减少贫困。

基于上述分析,提出以下假设:

H1,从省级层面上看,农村贫困水平具有空间集聚的特征,即邻近省级行政区的农村减贫对于当地农村贫困的减少具有显著的促进作用;

H2,本地交通基础设施的发展能显著正向促进本地农村贫困的减少;

H3,周边邻近地区交通基础设施的发展将显著正向促进本地农村贫困的减少;

H4,不同交通基础设施的发展对农村减贫的直接效应和空间溢出效应具有异质性;

H5,不同区域交通基础设施的发展对农村减贫的直接效应和空间溢出效应具有异质性。

2 模型与数据

2.1 模型设定

图1 交通基础设施对农村减贫的影响机理Fig.1 Mechanism of impact of transportation infrastructure on rural poverty reduction

2.1.1 空间计量模型设定

为分析交通基础设施的发展对农村减贫的影响,借鉴康继军等[12]、董焰等[14],建立面板模型:

Yit=β1Tit+β2Xit+αi+γt+μit。

(1)

式(1)中:i和t分别表示地区和时间;αi和γt分别为个体效应和时间效应;Yit为农村贫困水平;Tit表示交通基础设施;Xit为影响农村贫困水平的控制变量;β1和β2为待估计系数;μit是随机扰动项。

交通基础设施的完善增加了地区之间的可达性,使得临近地区形成了整体的交通网络;因此,本地的交通基础设施的完善不但能够促进本地农村减贫,还能通过各种渠道对周边邻近地区的农村减贫产生空间溢出效应。根据以上基准模型,设立3种空间计量模型:

Yit=ρW*Yjt+β1Tit+β2Xit+αi+γt+μit;

(2)

Yit=β1Tit+β2Xit+αi+γt+νit,νit=λW*vit+μit;

(3)

Yit=ρW*Yjt+β1Tit+β2Xit+θ1W*Tjt+θ2W*Xjt+αi+γt+μit。

(4)

式(2)~(4)分别为空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM)。其中:μit是服从正态分布的随机扰动项,Yit为区域i在t年的农村贫困水平,Yjt为邻近区域j在t年的农村贫困水平,Xit为影响农村贫困水平的控制变量,W为空间权重矩阵,ρ为农村贫困水平的空间自回归系数,vit为随机误差项向量,λ为农村贫困水平的空间误差系数,θ1和θ2分别为交通基础设施空间滞后系数和控制变量的空间滞后系数,αi和γt分别为空间固定效应和时间固定效应。

2.1.2 空间权重设定

在进行空间计量分析之前,需要先引入空间权重矩阵来定义空间对象的相互邻接关系。根据本文的具体情况选择2种空间权重矩阵。

(1)邻接矩阵W1。又称0-1矩阵,使用二进制0-1矩阵来反映区域之间的空间相关性。W1为n×n矩阵,当区域之间具有共同边界时,取值为1,否则取值为0,对角线元素均为0。

(2)反地理距离矩阵W2。任何事物与其他周围事物之间都存在联系,距离越近,关系越近。反地理距离矩阵使用地理距离作为标尺,根据两地行政中心(i,j)之间距离(dij)平方的倒数来取值,当i≠j时,矩阵中的元素Wij=1/dij2,当i=j时,Wij为0,对角线元素均为0。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

农村贫困水平(Y)。衡量农村贫困水平常用的指标包括农村贫困人口数量、农村贫困发生率和FGT贫困指数等。基于统计数据的可获得性,本文选用农村贫困发生率来衡量农村贫困水平,具体地,用农村贫困人口占农村总人口的比例表示。借鉴谭燕芝等[18]的做法,用各省级行政区的农村低保人数代表农村贫困人口。农村低保户是由各县级政府按照当地农村居民维持最低生活费用的标准进行评定的,因此农村低保户的数量能够衡量农村贫困人口数量。

2.2.2 解释变量

交通基础设施(T)。我国主要的交通基础设施包括公路、铁路、民航和内河航道。据统计数字,2017年我国公路运输和铁路运输合计在客运和货运中所占比例分别为96%和85.8%,可见公路运输和铁路运输对我国经济发展的贡献最大。同时,由于各省级行政区的公路运输和铁路运输只有相互连通成网,才能够对相邻的省级行政区产生溢出效应;因此,本文选用公路密度(Road)和铁路密度(Rail)作为交通基础设施(T)的代表,分别用各省级行政区公路里程和铁路里程与其行政区域面积之比表示。

2.2.3 控制变量

已有研究表明,一个地区农村的贫困水平不仅受交通等基础设施的影响,还与当地的宏观经济发展水平、人力资本、政府对农业的财政支持,以及政府对贫困人口的转移支付有关[19-23]。基于此,本文从以下4个方面设置控制变量。

(1)城镇化水平(Urban)。向春玲[19]认为,城镇化能够促进农村人口转移到城镇,增加其非农就业机会和工资性收入,有利于贫困的减少。但是,程洪宝[20]认为,转移出去的劳动力多为有文化有能力有社会资源的优质劳动力,带走了大量的物质财富和技术资本,会影响农村经济的增长,不利于农村减贫。本文用城镇人口占总人口的比例表示城镇化水平。

(2)农村人力资本(Human)。人力资本增长理论认为,贫困地区落后的原因是,人力资本的匮乏使其没有能力接受先进的知识和技术,难以和物质资本相互融合,从而阻碍了生产率和收入水平的提高[21]。教育是人力资本的核心要素,教育能够提高人力资本质量,是农村减贫的内生动力[22]。本文用农村从业人口中大专以上人口的比例来衡量农村人力资本。

(3)财政支农水平(Finance)。省级政府对农业的财政支持可以提高农业生产力,降低生产成本,增加农民收入,在农村扶贫中发挥着重要作用[23]。本文用政府财政支农支出占总支出的比例表示财政支农水平,其中,政府财政支农支出用各省级行政区财政用于农林水的支出来衡量。

(4)农村低保水平(Security)。农村低保是由财政对收入低于当地最低生活标准的家庭给予一定的补助,以保障其维持最低生活水平,发挥着兜底保障的功能,对于农村扶贫减贫具有重要意义。本文用各省级行政区农村低保支出与农业总产值之比表示农村低保水平。

2.3 数据来源与描述性统计

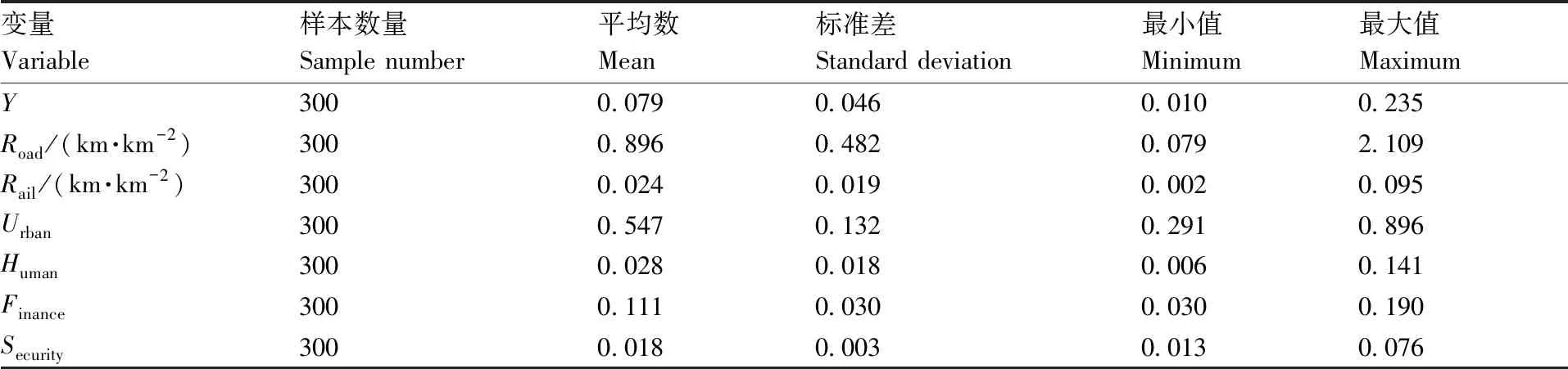

本文数据来源于历年《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》,采用2008—2017年除香港、澳门、台湾和西藏外的30个省级行政区的面板数据进行研究。变量的基本统计情况如表1所示。

3 结果与分析

3.1 空间相关性检验

在进行空间计量分析之前,需要先对被解释变量进行空间相关性检验,包括全局空间自相关检验和局部空间自相关检验。

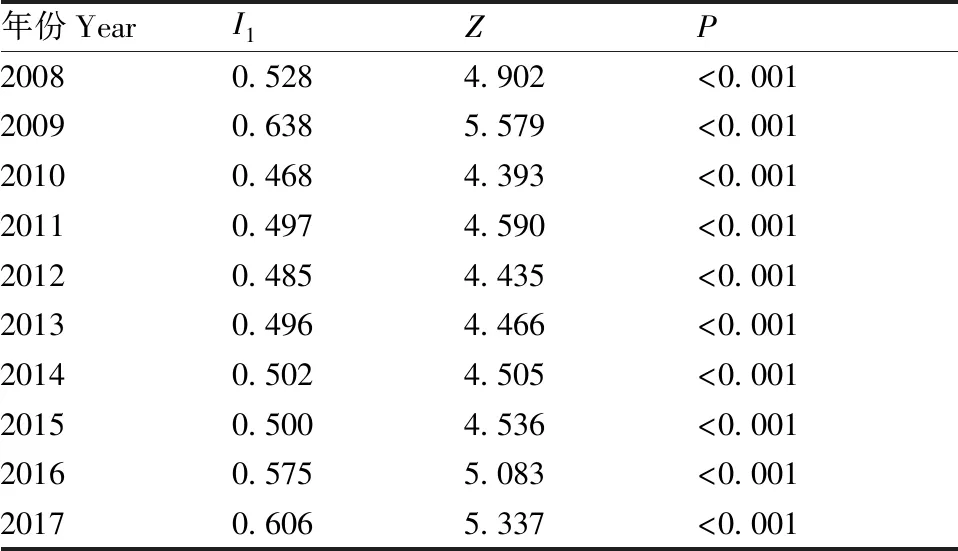

3.1.1 全局空间自相关检验

全局空间自相关检验是对变量整体分布特征的描述,最常用的指标是Moran’s Ⅰ统计量(I1)[24]。I1的取值一般在[-1,1]。I1值大于0,且达到显著水平的,表示整体空间分布呈现集聚特征,取值越接近于1,空间集聚特征越强;值小于0,且达到显著水平的,表示整体空间分布呈现分散特征,取值越接近-1,空间分散特征越强;值等于0的意味着整体空间分布呈现随机特征,不具有空间相关性。

表1 2008—2017年所有变量的描述性统计

本文选择邻接矩阵检验2008—2017年农村贫困水平的空间相关性,各年农村贫困水平的I1值均大于0,且通过了P<0.01的显著性检验(表2),表明农村贫困水平在全国范围内表现出显著的空间集聚特征。

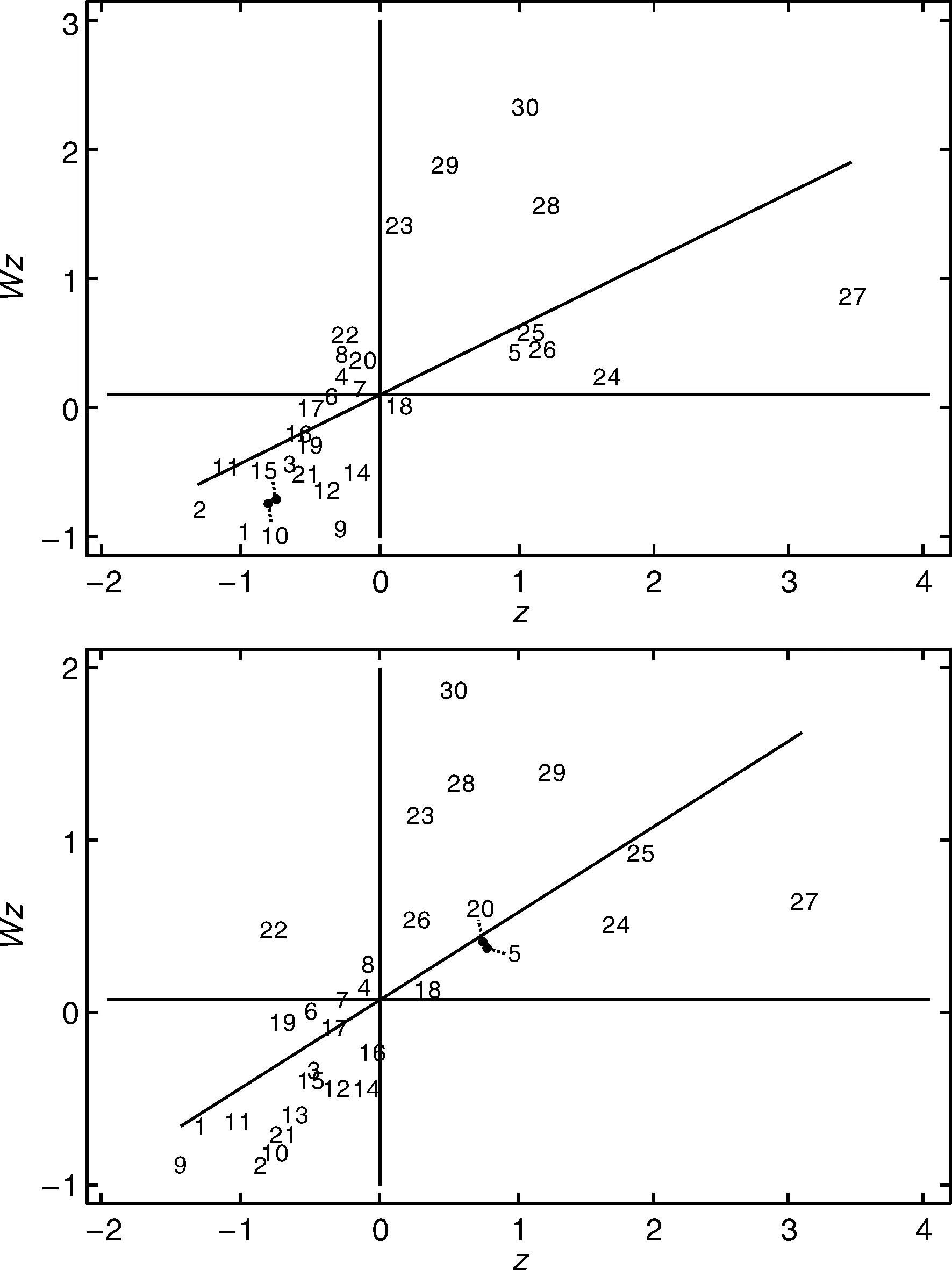

3.1.2 局部空间自相关检验

由于全局Moran’s Ⅰ不能反映空间数据是高值集聚还是低值集聚,因此需要利用局部Moran指数(I2)和莫兰散点图来给出直观分析结果[24]。I2为正值,表明该地区与周围地区的特征相似,落在散点图的第1象限(高-高分布)或第3象限(低-低分布);I2为负值,表明该地区与周围地区的特征不相似,落在散点图的第2象限(低-高分布)或第4象限(高-低分布)。I2为正值的省级行政区数量越多,即落在第1、3象限的省级行政区越多,说明局部空间相关性越强。

表2 2008—2017年农村贫困水平的Moran’s Ⅰ指数结果

1~30分别代表北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。1-30 represented Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan,Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, respectively.图2 2008年(上)和2017年(下)农村贫困水平Moran散点图Fig.2 Moran scatter plots for rural poverty level in 2008 (up) and 2017 (down)

利用Stata 14测算2008年和2017年的局部Moran指数,并绘制Moran散点图(图2)。大部分省级行政区位于第1、3象限,表明我国农村贫困水平的省际分布呈现高水平集聚或低水平集聚的特点。从时间维度来看,从2008年到2017年,位于第1、3象限的省级行政区数量从23个增加至26个,表明我国农村贫困水平局部空间相关性的趋势逐渐增强。因此,在对农村贫困水平进行研究时,需要考虑空间因素的影响。

综上可知,我国农村贫困水平在省级层面上表现出显著的空间集聚特征,且随时间推进,局部空间集聚特征逐渐增强。由此,H1假设得到验证。

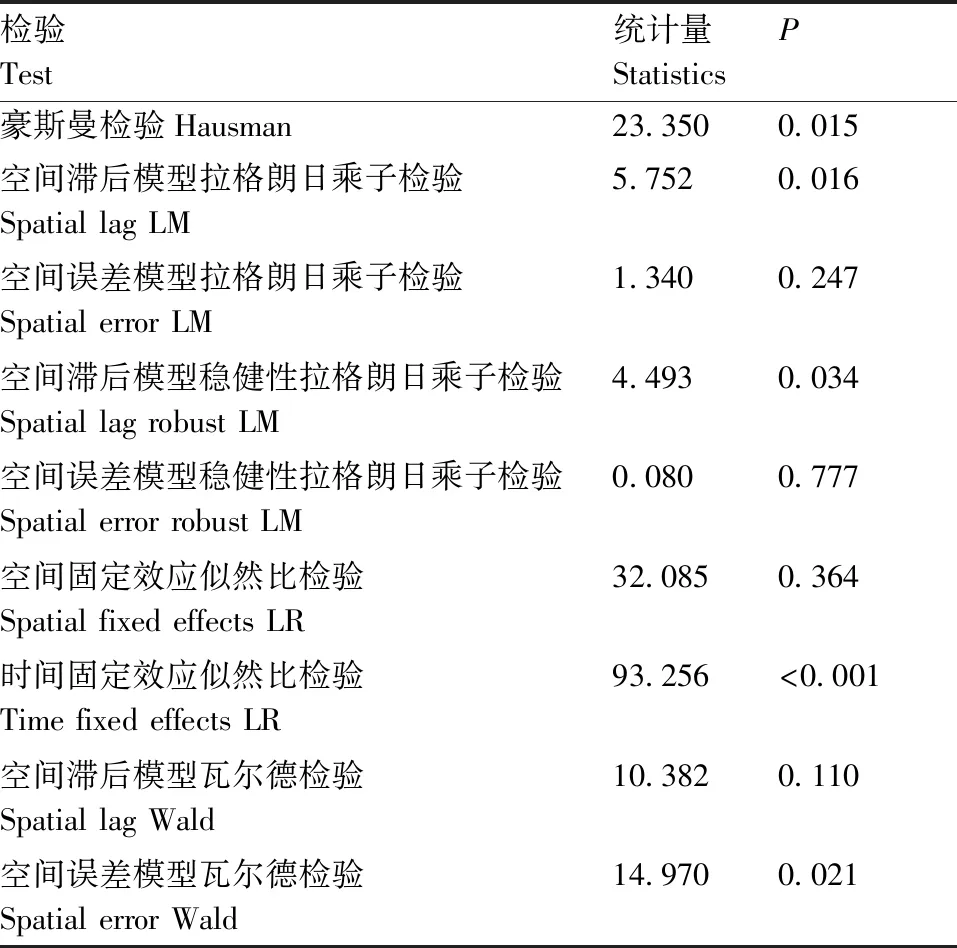

3.2 模型选定与检验

上文已构建了3种空间计量模型,参考Elhorst[25]和Anselin等[26]的研究,使用本文的空间数据,按照下述方法选择最优模型。利用MatlabR2015b对空间面板数据进行相关检验。当选择邻接矩阵作为空间权重矩阵时,Hausman检验的统计量为23.350,P<0.05(表3),拒绝了随机效应的原假设,因此选择固定效应。LR检验结果显示,时间固定效应显著(P<0.01),而空间固定效应不显著(P>0.1),因此选择时间固定效应。LM和稳健LM(robust LM)检验结果显示,空间误差模型的LM和robust LM结果没有通过P<0.05的显著性检验,而空间滞后模型的LM和robust LM均通过了P<0.05的显著性检验,表明应该选用空间滞后模型进行参数估计。Wald检验结果显示:空间误差模型中的Wald检验通过了P<0.05的显著性检验,拒绝了将空间杜宾模型简化为空间误差模型的原假设;空间滞后模型的Wald检验未通过P<0.05的显著性检验,故接受将空间杜宾模型简化为空间滞后模型的原假设。综合以上检验结果,最终选择时间固定效应空间滞后模型(SAR)进行参数估计。

3.3 实证结果分析

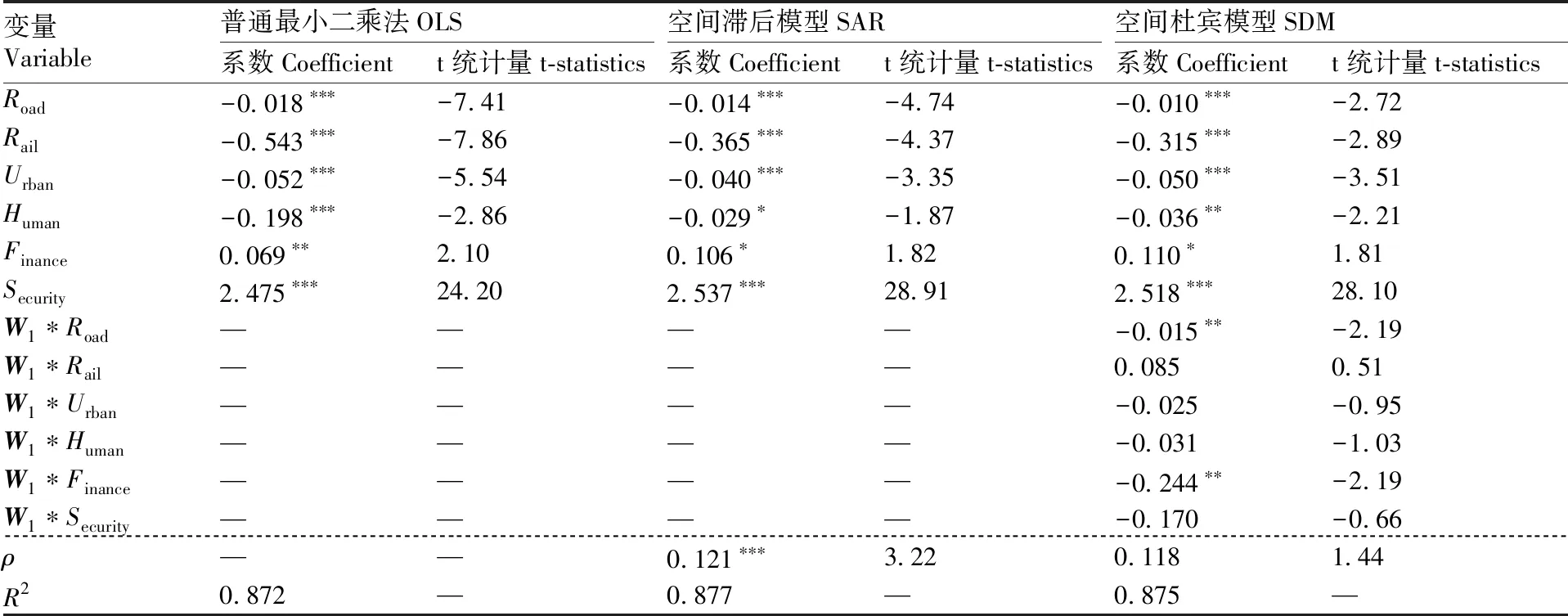

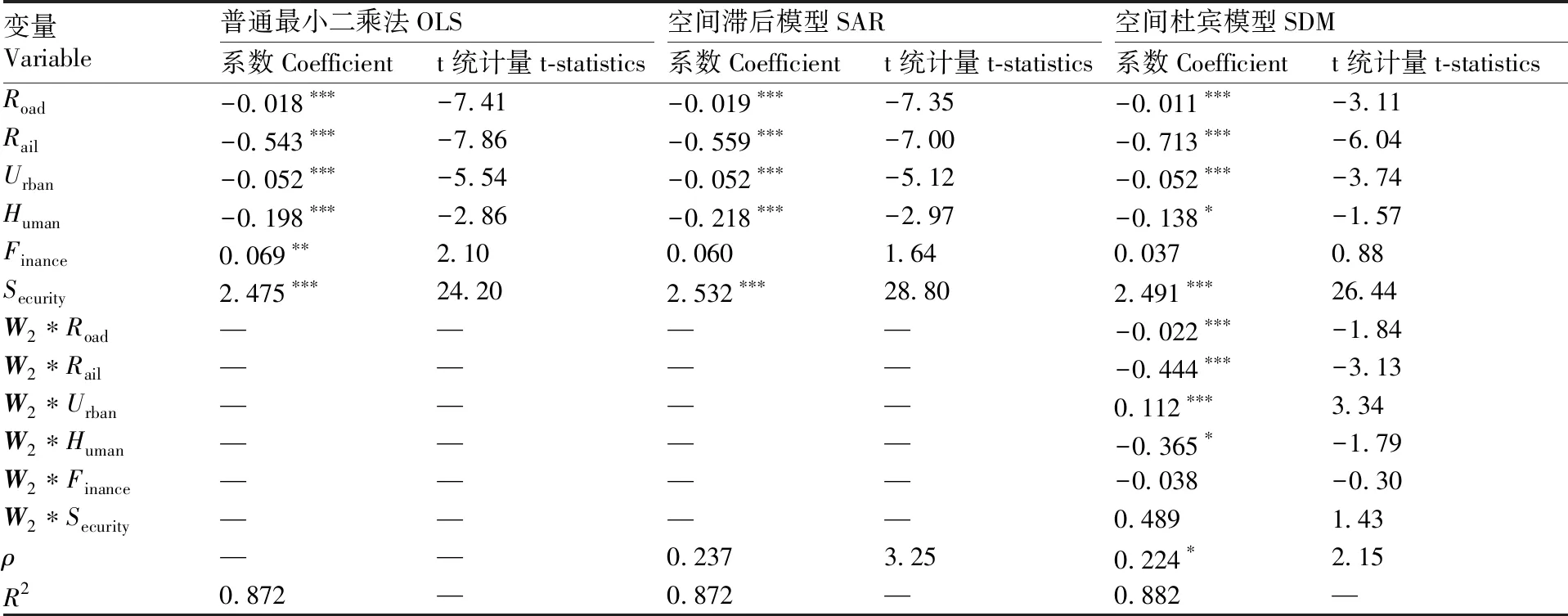

3.3.1 基准模型分析

考虑到空间效应,有必要利用Stata 14软件对空间面板数据进行最大似然估计(ML)。由上文分析可知,在选择邻接矩阵(W1)时,最优的估计模型为空间滞后模型。基于邻接矩阵,分别采用普通最小二乘法(OLS)、SAR和SDM进行回归(表4),SAR的决定系数(R2)高于普通最小二乘法(OLS),表明空间计量模型对数据的整体解释性更强。总的来看,SAR模型的效果最优,其空间自回归系数ρ显著(P<0.01)为正,说明邻近的省级行政区农村减贫对于当地农村贫困的减少具有显著的促进作用。

表3 空间计量模型检验结果

在邻接矩阵下,本文的核心解释变量——公路密度和铁路密度的回归系数都显著(P<0.01)为负,表明这2种交通基础设施对于农村减贫具有显著的促进作用,而且铁路对农村减贫的效果更好。城镇化水平和农村人力资本的回归系数显著(P<0.1)为负,财政支农水平和农村低保水平的回归系数显著(P<0.1)为正。

由表4可知,SAR的ρ不为0。LeSage等[27]认为,当ρ不为0时,回归系数不再简单地代表解释变量影响被解释变量的程度,如果直接用SAR的系数进行解释,将不能得出正确的结论。因此,需要使用偏导数把各解释变量的参数估计值分解为直接效应和间接效应。

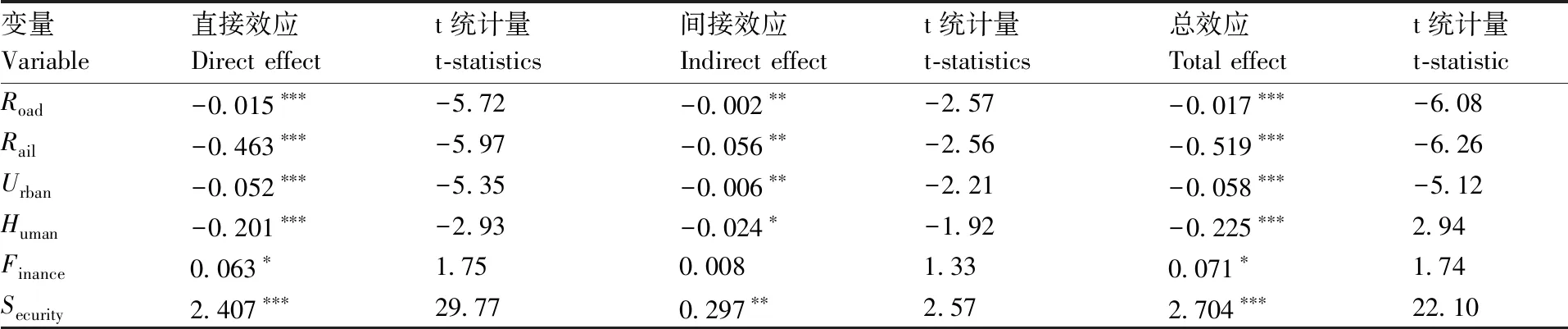

3.3.2 全样本直接效应与间接效应

为了进一步研究解释变量对被解释变量的直接效应和间接效应,LeSage等[27]提出使用偏导数将空间滞后模型和空间杜宾模型的总效应分解成直接效应和间接效应。直接效应是指本地解释变量对本地被解释变量的影响,间接效应是指邻近地区解释变量对本地被解释变量的影响,也称为空间溢出效应。

表4 基于邻接矩阵的空间计量模型回归结果

运用Stata 14计算各解释变量对被解释变量的直接效应、间接效应和总效应(表5)。首先,分析交通基础设施对农村贫困水平的直接效应和间接效应。从直接效应来看,公路密度和铁路密度对农村贫困水平的直接效应分别为-0.015和-0.463,且均通过了P<0.01的显著性检验,表明本地交通基础设施的发展有利于本地农村减贫。连接农村地区的交通基础设施的建设和养护不仅可以为当地贫困人口创造工作岗位,提高其工资性收入,还能够增加农村地区与外界的联系,降低货运和客运的运输成本,为大型农机设备和农业科技的推广创造有利条件,提高生产效率和农业经营收入。综上所述,本地交通基础设施的发展能显著正向促进本地农村贫困的减少。由此,H2假设得到验证。

从空间溢出效应来看,公路密度和铁路密度对农村贫困水平的间接效应(空间溢出效应)分别为-0.002和-0.056,均通过了P<0.05的显著性检验,表明邻近地区交通基础设施的发展对本地农村贫困水平产生了溢出效应。交通基础设施的建设使得不同地区得以连接成一个完整便捷的交通网络,为农村地区的劳动力转移到邻近发达地区参与非农就业提供了机会,有助于增加其工资性收入。另外,道路可及性的改善降低了农产品的运输和交易成本,使得农村地区,尤其是偏远农村地区的资源矿产和农产品得以销往周边邻近地区乃至全国,有利于增收减贫的实现。无论是直接效应还是间接效应,铁路建设都比公路建设对促进农村减贫的效果更好。究其原因:一方面,2008年金融危机后,虽然政府投入了大量资金建设公路等基础设施,但是等级公路占公路总里程的83%以上,等外公路和乡村道路投资严重不足。另一方面,2007年时,我国铁路建设与公路相比发展严重滞后,铁路里程只占公路里程的2.18%,但从2008年到2017年,高速铁路里程增加了37.2倍,形成了目前的高铁网络结构。与公路相比,铁路具有线路长、运力大和费用低的优势,不仅适用于农产品的长途运输,也降低了农村剩余劳动力远距离转移的出行成本,有利于农村贫困人口收入的增长。由上述分析可知,周边邻近地区交通基础设施的发展可显著促进本地农村贫困的减少,且无论是直接效应还是间接效应,铁路对农村减贫的效果都更好。由此,H3和H4假设得到验证。

表5 各变量对农村贫困水平的直接效应与间接效应

最后,分析控制变量的直接效应。城镇化水平、农村人力资本对农村贫困水平的直接效应都显著(P<0.01)为负,说明本地城镇化发展和提高人力资本有助于促进本地农村减贫。农村低保水平和财政支农水平对农村贫困水平的直接效应显著(P<0.1)为正,表明农村低保水平和财政支农支出的增加反而阻碍了农村减贫。从间接效应来看,城镇化水平和农村人力资本对农村贫困水平的间接效应显著(P<0.1)为负,说明邻近地区城镇化发展和人力资本的提升有利于本地农村减贫;而农村低保水平对农村贫困水平的间接效应显著(P<0.05)为正,表明邻近省级行政区农村低保水平的增加反而阻碍了本地农村减贫。另外,财政支农水平对农村贫困水平的间接效应并不显著(P>0.1)。需要进一步说明的是,提高财政支农水平不利于农村减贫这一结果与预期并不相符。可能的原因是,一些地区农村人口的收入分配不平等,有限的财政资金并不能完全落实到在生产或生活中真正有需要的穷人手中。另外,还有可能与财政支农支出对农村减贫的影响滞后,以及资金的使用效率和结构有关。此外,提高农村低保水平也不利于农村减贫。可能的原因包括:(1)农村低保的替代效应超过了收入效应,“懒汉”现象一度层出不穷。(2)一度,农村低保与较高标准的医疗、住房、助学等相挂钩,使得农村低保成为村民激烈争夺的“唐僧肉”,加之存在收入界定难、评审操作不规范等问题,导致农村低保并没有完全覆盖真正的贫困人口。

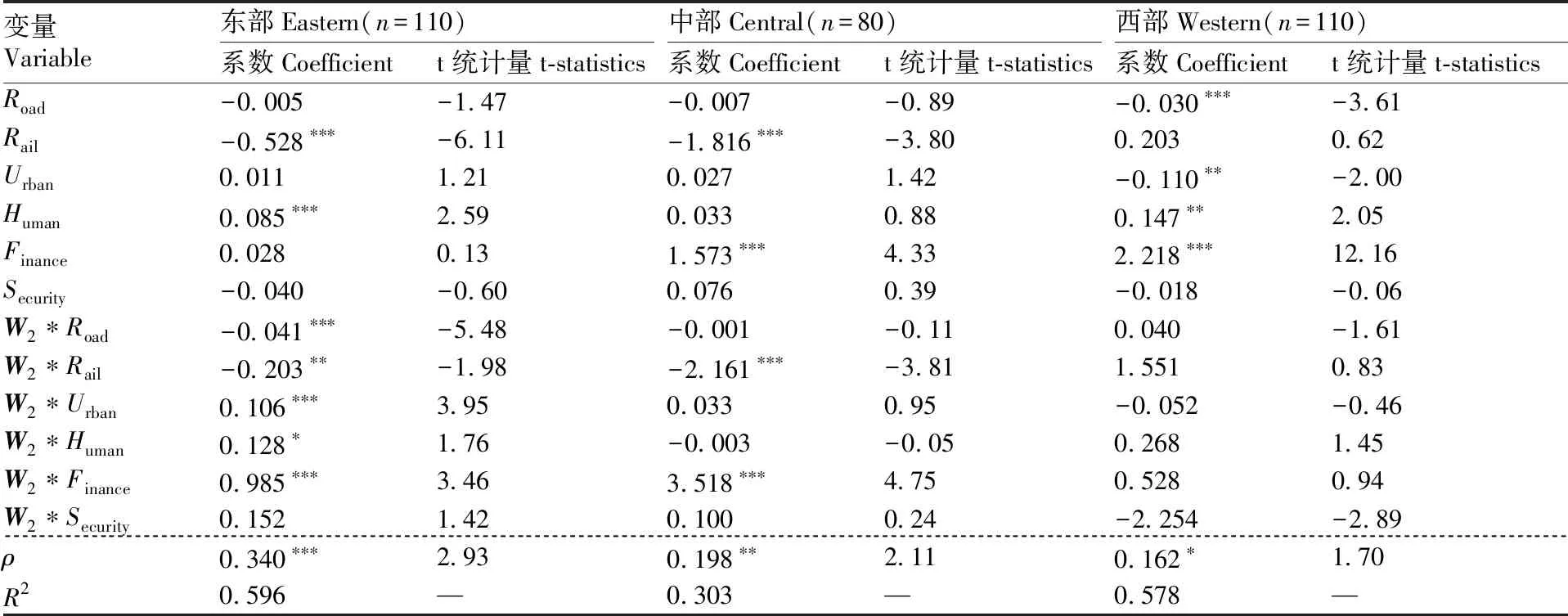

3.3.3 地区异质性分析

我国幅员辽阔,不同地区在经济发展水平、人力资本、交通基础设施等方面存在明显差异。基于此,将全部样本分为东、中、西部,分别基于反地理距离矩阵和SDM进行空间计量分析(表6)。东、中、西部模型的空间自回归系数ρ均显著(P<0.1)为正,说明东、中、西部交通基础设施均与农村贫困水平存在正向的空间关联效应,但东、中、西部的空间自回归系数和显著性水平存在差异,说明交通基础设施对农村减贫的空间效应具有区域异质性。由此,H5假设得到验证。

首先,分析公路密度对农村贫困水平的直接影响和空间溢出效应。东、中、西部公路密度(Road)的回归系数均为负,但是只有西部地区通过了P<0.01的显著性检验,说明只有西部地区公路密度的增加对当地减贫有显著的促进作用。这是因为,在2008年,东部和中部的公路覆盖范围已较广,公路密度分别达0.995和0.754 km·km-2,而西部地区的公路密度远低于东部和中部,仅有0.248 km·km-2。2008—2017年,东部和中部地区的公路里程增长率为21.3%和23.6%,而西部地区的增长率高达35.4%。因此,对于东部和中部地区来说,建设公路来促进农村减贫的作用已相当有限,而西部地区在公路基础设施极度缺乏的情况下,大力发展公路,有助于缓解当地的农村贫困。然而,公路密度对农村减贫的空间溢出效应仅在东部地区通过了P<0.01的显著性检验。这是因为,相对于中西部地区,东部地区的公路覆盖面积大,已经相互连接成网,因而本地公路的发展对邻近地区的农村减贫有促进作用。

其次,分析铁路密度的农村减贫效应。铁路密度对农村贫困水平的直接影响和空间溢出效应在东部和中部地区均通过了P<0.05的显著性检验,且无论是直接影响还是空间溢出效应,中部地区均大于东部地区(表6)。原因在于:2008年虽然我国铁路建设与公路相比发展严重滞后,但是2008—2017年,东部和中部铁路建设发展迅速,铁路里程增长率分别为59.9%和40.2%,而且东部和中部地区经济较为发达、人口稠密,在客流量和回报率更有保证的情况下,高铁建设和铁路提速主要集中于此,形成了密集的铁路网络;因此,东部和中部铁路的高速发展促进了人口流动,提高了运输效率,对本地和邻近地区的农村减贫发挥出积极作用。其中,铁路对于减贫的作用在中部更明显。这是因为,中部地区铁路建设相对于经济发展水平而言比较滞后,发展铁路运输能够发挥中部的区位优势,不仅可以承接东部产业转移,还能吸引西部资源引入,从而实现经济增长。而且,铁路运输的发展有利于农村人口向东部发达地区流动,促进收入增加。对于西部地区来说,尽管国家高度重视其铁路发展,2008—2017年间铁路里程增加了76.6%,但是,由于西部地域辽阔,人口稀少,居住分散,铁路密度远低于全国平均水平(仅为东部的27.6%),没有形成连通的铁路交通网络,导致区域市场相对分割,资源流通相对不畅;因此,铁路发展对西部农村减贫的直接作用和空间溢出效应均未达到显著水平。

表6 基于反地理距离矩阵的东、中、西部空间计量模型的回归结果

3.4 稳健性检验

上文选用邻接矩阵对全样本数据进行了空间计量分析,为了检验结果的稳健性,以下选用反地理距离矩阵进行重新估计。在经过Hausman、LR、LM和Wald检验后,最终选择时间固定效应空间杜宾模型(SDM)进行参数估计(表7)。SDM的ρ值为正,且通过了P<0.1的显著性检验,说明本地区的农村贫困水平与邻近地区正相关;铁路密度和公路密度不仅对本地的农村减贫具有显著(P<0.01)的促进作用,而且对邻近地区的农村贫困水平有显著(P<0.01)的空间溢出效应,且铁路密度对农村减贫的总效应更大;提高城镇化水平和农村人力资本有利于农村减贫,而财政支农水平和农村低保水平的提升不利于农村贫困的减少。对比可知,基于反地理距离矩阵的检验结果与基于邻接矩阵的分析结果基本一致,说明本文的结论稳健可靠。

4 结论与建议

本文基于2008—2017年省际面板数据,创建邻接矩阵和反地理距离矩阵,使用空间计量模型的偏微分方法,研究了交通基础设施对农村减贫的直接效应和空间溢出效应,并进一步分析了交通基础设施对农村减贫空间效应的区域异质性。研究结果表明:第一,省级层面上,农村贫困水平表现出显著的空间集聚特征,省际分布呈现出高水平集聚或低水平集聚的特点,且随时间发展,局部空间集聚特征逐渐增强。第二,全样本数据分析表明,公路密度和铁路密度的增大不仅对本地的农村减贫具有显著的直接效应,也对邻近地区的农村减贫具有显著的空间溢出效应,且在2种效应上都以铁路的效果更好。第三,分区域样本表现出一定的异质性。公路密度的增大对本地的农村减贫仅在西部地区有显著的直接效应,对邻近地区的农村减贫仅在东部地区产生显著的空间溢出效应,铁路密度的增大对本地和邻近地区的农村减贫在东部和中部地区均具有显著的促进作用,且这2种效应在中部地区的效果都较东部地区更好。

表7 基于反地理距离矩阵空间计量模型回归结果

基于以上结论,为了更好地发挥交通基础设施在农村扶贫开发中的作用,提出以下建议:首先,从全国层面来看,鉴于铁路密度对农村减贫的直接效应和空间溢出效应更强,因此应该吸引外资和民间资本加大铁路投资力度,积极推进支线建设,从而充分发挥铁路在农村增收减贫中的重要作用。同时,优化公路投资结构,加强农村地区和落后地区公路建设,改善客运条件和货运水平,促进非农经济的发展和劳动力的自由转移,进而实现农村减贫。其次,从区域层面来看,东部和中部地区应该完善铁路网络结构,提高路网质量,增大铁路在农村地区的覆盖范围和通达程度,积极发挥铁路减贫的直接效应和空间溢出效应。重点加强中部地区的铁路建设,形成连接中西部地区的铁路交通运输网络。这样,既有利于发挥中部地区农村减贫的积极作用,又能降低东部和西部地区的空间转移成本,实现中西部地区资源与产业的交流互动,进而优化区域经济发展,通过“滴涓效应”实现农村减贫。西部地区应该积极发展公路交通,重点建设和修复与农村居民生产生活紧密相关的等外公路和乡村道路,推进乡村地区交通运输公共服务均等化,发挥公路减贫的积极作用。此外,鉴于西部地区铁路密度远低于全国平均水平,发展不均衡,铁路减贫效果并不显著的现实,政府更应该重视西部地区的铁路建设,扩大铁路网络覆盖率,通过促进当地资源开发和物资输出,改善农村居民的生产生活条件,最终起到补齐短板、带动就业和实现减贫的保障作用。